I

MONSTRES ET. . . . . . . . ??

Si les grands états ont eu des règnes de triomphes et de revers, de même les provinces ont eu des jours de fêtes et de calamités, et des fléaux particuliers à supporter ; car, depuis les sauterelles de l’Égypte jusqu’au serpent de la rue Lacépède, que d’animaux malfaisants ont jeté l’épouvante et la consternation sur l’un et l’autre hémisphère ! – Et notre patrie en a eu sa bonne part, grâce sans doute à la reproduction de la race du Monstre unique (1), trouvé « au royaume de Santa-Fé, au Pérou, dans la province du Chili. » Ce monstre, qui ne sortait que la nuit pour dévorer les cochons, les vaches et les taureaux des environs, avait onze pieds de longueur ; la face était à peu près celle d’un homme, et la bouche, aussi large que la face, était garnie de dents de deux pouces de longueur. La description que nous en donne sa légende dit qu’il a « deux cornes de 24 pouces de long, qui ressemblent à celles d’un taureau ; les cheveux pendant jusqu’à terre ; les oreilles ont 4 pouces et sont semblables à celles d’un âne ; il a deux ailes comme celle des chauve-souris; les cuisses et les jambes ont 25 pouces de long, et les ongles 8 pouces ; il a deux queues, l’une très flexible et garnie d’anneaux, il s’en sert pour saisir sa proie ; l’autre qui se termine en flèche à tuer ; tout son corps est couvert d’écailles. »

Ce monstre (2), selon le texte imprimé, avait été pris par une quantité d’hommes qui avaient tendu des pièges dans lesquels il était tombé ; il fut environné de filets et conduit vivant au vice-roi, qui parvint à le nourrir « d’un bœuf, vache ou taureau qu’on lui donnait par jour avec trois ou quatre cochons desquels il était très friand. » – Puis ce prince résolut de l’envoyer en France ; et comme il eût fallu embarquer une trop grande quantité de bétail pour le nourrir pendant la traversée, des ordres furent donnés sur toute la route par terre pour qu’on eût l’attention de pourvoir au besoin du Monstre unique, en le faisant marcher par étapes jusqu’au golfe de Onduras, où il fut embarqué pour la Havane ; de là il fut conduit aux Bermudes, ensuite aux Açores, puis enfin débarqué à Cadix, d’où il fut amené à petites journées à Paris, pour être offert à la Famille Royale. – Et l’auteur de la notice que nous avons sous les yeux, ajoutait que pour n’en pas perdre la race en Europe, on comptait prendre la femelle, laquelle paraissait être de l’espèce des Harpies, animaux qu’on avait regardés jusqu’ici comme fabuleux. – Cet espoir se réalisa. (3)

Nous ne voulons pas citer ici tous les animaux légendaires et fabuleux qui ont intéressé ou effrayé nos aïeux ; car il nous faudrait vous parler du Dragon de saint Romain, de la Tarasque de sainte Marthe, du Sanglier des Ardennes, de l’Amphibie de Fécamp (3), etc., etc. Nous ferons seulement le récit de la Bête d’Orléans, qui est un récit tout local, et du Monstre des Alpes, lequel semble s’y rattacher.

Dans la Franche-Comté, où les croyances et les superstitions populaires sont toujours vivaces et où la féerie règne encore, s’élevait autrefois, à quelques pas de Maîche, un superbe château dont on ne voit plus aujourd’hui, sous d’épais taillis de hêtres et de chênes, que des débris de murailles et quelques voûtes effondrées dont la gueule ouverte est remplie de terre et de ronces. Depuis plus de dix siècles, un trésor enfermé dans un coffre de fer est enfoui dans les souterrains de ce castel, et placé sous la garde d’un Cochon Noir. Autrefois, ce cochon était un brave et puissant seigneur, mais que l’avarice et la cupidité poussaient à rançonner les abbayes et dépouiller les églises. Les fées, dont les assemblées avaient lieu dans une grotte élevée de cinq ou six cents toises au-dessus du Val-de-Travers, résolurent de venger les saints, et, à cet effet, condamnèrent l’âme du sire de Maiche à revenir une fois par siècle dans son terrestre exil, enveloppée d’un Cochon Noir.

Tous les cent ans, revêtu d’un Cochon Noir, l’esprit du baron, sort donc des bois de Hâges et vient rôder aux environs des hameaux, une clef toute rouge à la gueule, dans l’espoir qu’un mortel, dont le courage serait récompensé par la possession des richesses du vieux baron, osera lui arracher cette clef ardente d’entre les dents. Mais nul n’ose se frotter à ce jeu de l’enfer, et l’Esprit de Maîche est obligé de s’en retourner, certain de revenir exécuter la même manœuvre cent ans plus tard.

Telle est la légende qui s’est conservée longtemps dans la haute montagne et que l’on se transmet encore aux veillées d’hiver, à la clarté des feux de tourbes et des pives de sapin.

Mais le besoin de nouveauté apporta quelques changements à la situation de l’Esprit de Maîche, qui, lassé de revenir sur cette terre sans éprouver de soulagement à sa souffrance, devint hargneux, d’inoffensif qu’il était d’abord. Le siècle suivant le vit disperser des troupeaux qui broutaient paisiblement l’herbe de la prairie, puis, à l’aide de la clé de feu qu’il tenait en sa gueule, il incendia les moissons qui se trouvaient sur son parcours. – Enfin notre siècle le rendit féroce et le transforma en Monstre des Alpes ; le poil noir de l’animal se recouvrit d’écailles qui le rendirent inaccessible aux balles et aux boulets.

L’image que nous connaissons reproduisant la Figure du Monstre des Alpes, représente un sanglier monstrueux au milieu de la forêt de Hâges, tenant dans sa gueule un grenadier français à moitié dévoré. Un régiment défile au fond du tableau et semble vouloir cerner l’animal, pour s’en emparer et le détruire ; du reste, le couplet suivant de la complainte en fournit la preuve :

« Un brave régiment français,

Qui traversait cette contrée,

Aperçut dans une forêt

Cette bête si redoutée ;

Au signal de leur commandant

Ils la tuèrent sur le champ. »

Mais comme le relate la légende qui accompagne cette gravure : « la carapace qui recouvrait cette bête la mettant à l’abri des balles et des boulets, les militaires furent obligés de la tuer à coups de baïonnette. »

_____

(1) La Porte Ouverte consacrera bientôt un article au Monstre unique de la province de Santa-Fé. [Monsieur N]

(2) La figure et description du Monstre unique se vendait à Paris chez Lafeuillade, quai de la Mégisserie, maison de M. Delaplace, marchand de fer, à l’Écritoire ; et chez Devere, graveur, rue des Grands-Degrés, maison de Mme Hardouin, vis-à-vis la Nef-d’Argent.

(3) Voir l’appendice n° 1, fin de ce volume.

(4) Voir l’appendice n° 2, fin de ce volume.

II

LES AMOUREUX DE PÉRONVILLE

Autrefois vivaient, aux environs de Péronville (1), deux jeunes gens que la nature semblait avoir faits l’un pour l’autre, et qui, malgré la distance que le caprice du sort ou le hasard de la naissance avait élevé entre eux comme une barrière infranchissable, éprouvaient l’un pour l’autre ce sentiment qui nous entraîne vers ce qui nous paraît aimable et en fait l’objet de nos désirs. La jeune fille, belle comme une harmonie pure et parfaite, honorait dans son père l’humeur guerroyante de ses ancêtres, les antiques barons de Péronville, Nottonville, Machelainville, Vallières et autres lieux circonvoisins. – Le jeune homme avait soin de sa mère, veuve d’un époux tué en combattant aux côtés de son suzerain. Aussi, pour récompenser les services de ce bon serviteur, le baron avait-il voulu que le fils du vassal fût attaché au service de sa personne. Il l’avait fait son écuyer.

À quelque temps de là, le baron entreprit d’aller visiter un grand nombre de châteaux-forts de la France, dans chacun desquels il se proposait de séjourner un mois ou deux. Edgard, c’était le nom du jeune homme, dut accompagner son seigneur dans ses excursions lointaines. La pensée de se séparer d’Isabelle lui était bien pénible ; mais il fallait s’y résigner, et le jour du départ étant arrivé, Edgard se tenait près du baron, qui, après avoir embrassé sa fille à plusieurs reprises, la laissa au château, sous la garde de vieux serviteurs qui lui étaient tout dévoués et qui avaient veillé sur son enfance ; car Isabelle n’avait jamais reçu les doux baisers d’une mère, la sienne étant morte en lui donnant le jour. La mère d’Edgard l’avait nourrie de son sein.

Si l’absence ralentit les liaisons les plus vives et diminue les médiocres passions, on peut dire qu’elle augmente les grandes ; aussi, au retour de ces longues pérégrinations, Edgard trouva que la jeune châtelaine avait encore plus de charmes qu’auparavant : il osa lui en témoigner sa joie, et, loin de s’en offenser, elle l’en remercia d’un doux sourire. Les courtisans s’en aperçurent, et, la haine s’emparant des rivaux d’Edgard, leur fit faire des projets de vengeance contre lui. Comme c’est en parlant bas que la jalousie trouve le plus d’échos, ces bruits arrivèrent aux oreilles du baron qui s’en inquiéta d’abord, mais les refoula bientôt loin de sa pensée, tant il lui semblait impossible que celui qu’il considérait comme son obligé, osât présenter ses vœux à sa noble héritière.

Le sire de Péronville, comme presque tous les seigneurs de ce temps, était fort riche et grand amateur de vénerie ; or, il advint vers ce temps-là que la forêt d’Orléans, si abondante en gibier, où le fauve et le noir se trouvaient en grand nombre, fut envahie par une troupe innombrable de loups-cerviers et autres bêtes féroces qui, sortant de cette forêt et se répandant par la France, dévoraient hommes, femmes et enfants ; de sorte que, pour les exterminer, le bailli d’Orléans, Galerand de Crane, fit annoncer dans tous les châteaux de la contrée, en indiquant le jour et le lieu du rendez-vous, qu’il serait fait une battue générale dans la forêt. De tous les châteaux environnants on répondit à l’invitation du bailli, et le sire de Péronville n’eut garde d’y manquer.

Non seulement notre gentilhomme beauceron arriva des premiers au rendez-vous, mais orgueilleux et fier de son adresse et de sa réputation, bien méritée d’ailleurs, de premier disciple de Saint-Hubert, il avait voulu que sa fille l’accompagnât.

Isabelle suivait donc la chasse, à laquelle son père prenait part avec une ardeur incroyable, lorsque soudain le cheval de la jeune châtelaine s’arrêta, dressa la tête, et, en frémissant, se refoula sur l’arrière-main ; puis tout à coup un énorme sanglier blessé par les hommes de la suite du baron de Pontault (2), s’élança du taillis, et se rua, les soies hérissées et la hure sanglante, sur le cheval d’Isabelle. Atteint sous le ventre, la pauvre bête tomba à terre, entraînant sa maîtresse au bras de laquelle étaient nouées les rênes de la bride.

Isabelle se releva vivement sur un genou, jeta un regard de terreur autour d’elle et rencontra les yeux menaçants du monstre qui, en apercevant cette nouvelle victime, fit entendre un cri sauvage et allait s’élancer sur elle, quand Edgard, arrivant au galop de son cheval, le poussa sur le sanglier qui eut à tourner sa furie contre ce nouvel adversaire ; ce qu’il fit en poussant d’affreux grognements. Edgard lança sa monture et attaqua la bête qui se précipita sous le ventre du cheval ; mais celui-ci, obéissant à son maître, se présenta au flanc de l’ennemi avant que le sanglier eût eu le temps de se retourner, et l’écuyer lui enfonça dans la gorge au moins huit pouces de son épieu qu’il fut obligé d’abandonner dans la blessure pour échapper à un terrible coup de bouttoir.

Le sanglier recula, laboura la terre et se retournait sur Isabelle lorsqu’Edgard, qui s’était jeté à terre, sauta sur lui et arracha son épieu pour l’en frapper de nouveau entre les deux épaules. Le monstre se rua sur l’écuyer et tous deux roulèrent l’un sur l’autre ; mais quand les seigneurs de Péronville, de Pontault, de Brandelon, etc., etc., arrivèrent au bruit des clameurs poussées par les hommes de Pontault, ils virent la main d’Edgard, armée d’un long couteau de chasse, se plonger dans les entrailles de l’horrible bête qui expirait sur son vainqueur.

Le jeune écuyer, dont les vêtements étaient déchirés et souillés de sang et de poussière, se releva, tendit la main à Isabelle, qui reprenait ses sens, et la conduisit à son père. Celui-ci le remercia du signalé service qu’il venait de lui rendre et proclama devant tous les seigneurs assemblés qu’Edgard s’était conduit comme le plus vaillant des hommes. Isabelle voulut aussi lui parler, le remercier ; mais ses lèvres tremblèrent et ses yeux s’emplirent de larmes au souvenir du danger auquel il s’était exposé pour la sauver. – Edgard crut le moment favorable pour avouer au baron l’amour qu’il éprouvait pour Isabelle : terrible aveu qui depuis longtemps pesait sur son cœur. – En entendant ces paroles, le baron frémit, l’orgueil le rendit injuste : l’orgueil se tourne si aisément en cruauté ! « Si tu sauvas ses jours, lui dit-il en courroux, j’ai payé ta vaillance en te donnant la liberté ; ne viens donc plus m’offrir le scandale outrageant de ton fol espoir, si tu ne veux recevoir le châtiment de tant de témérité. » – Edgard ne répondit mot. Isabelle essaya d’articuler quelques paroles pour tâcher de calmer l’état de colère dans lequel se trouvait son père ; mais un regard dur et sévère du baron la rendit muette. Alors, le sire de Péronville, furieux d’avoir eu à subir un tel affront en présence de tant de nobles chevaliers, et surtout devant le jeune sire de Boissay et de Brandelon, dont le manoir, flanqué de demi-tours et entouré de larges fossés, s’élevait à peu de distance de celui de Péronville, quitta la chasse, et, commandant aux hommes de sa suite de le suivre, il courut s’enfermer dans son antique manoir.

Ce château, du commencement du XIIe siècle, s’élevait sur un monticule et dépassait de ses tours orgueilleuses les plateaux environnants. Le corps de logis formait un pentagone dont chaque angle, éloigné de l’autre de deux cents pas environ, se fermait sur un énorme donjon carré à trois étages, dont les murs avaient au moins dix pieds d’épaisseur. – Au centre de cette enceinte s’élevait une autre tour, mais ronde et plus haute que les autres d’environ dix coudées, et surnommée la tour du feu, à cause du fanal que le sire de Péronville y faisait entretenir pendant la nuit. La porte de ce château ouvrait sur un large pont en pierre, sur les extrémités duquel s’appuyait un pont-levis, défendu par une sorte d’ouvrage ayant quelque analogie avec les bastions de notre fortification moderne.

Les appartements du baron étaient au premier étage de la tour du feu, et c’était là qu’il s’était enfermé dans une grande salle octogone, tendue de tapisseries, dont les angles étaient chargés d’armes et de trophées de chasse. Son lit, placé au milieu d’un des côtés de cet appartement, se trouvait en face d’une énorme cheminée en granit noir occupant tout cet autre côté, et au-dessus de laquelle était sculpté : deux badelaires d’or passés en sautoir sur champ d’azur, au chef d’argent, chargé d’un falot de sable flammé de gueule.

Un grand fauteuil et quelques escabeaux complétaient l’ameublement.

Le baron eut un sommeil agité, pénible, pendant lequel les songes les plus horribles se jouaient à son chevet ; au réveil, l’effet de sa colère rejaillit sur Isabelle, qui, à différentes fois, essaya, non de prendre la défense d’Edgard, mais au moins de l’excuser, d’atténuer son imprudence. Sans vouloir l’entendre davantage, le baron ordonna qu’elle fût enfermée au plus haut de la tour. Les serviteurs hésitèrent un instant ; mais l’ordre était donné, il fallait obéir. – Bien souvent, lorsqu’on cède aux suggestions de l’orgueil, on ne tarde pas à s’en repentir ; c’est ce qui arriva. Quelques jours plus tard, en apprenant qu’Edgard, après avoir embrassé sa vieille mère, avait quitté l’humble toit sous lequel il avait reçu le jour, qu’il était parti, le baron revint sur sa détermination concernant Isabelle, et l’envoya quérir ; mais il était trop tard…

Quelques heures auparavant, le dieu qui protège les amants en dépit des jaloux, avait fourni à la belle captive les moyens de se soustraire à ce châtiment immérité. Isabelle était sortie de son appartement ; elle était partie seule, sans savoir de quel côté elle dirigerait ses pas. Elle marcha donc à l’aventure et arriva sans s’en douter vers cette même forêt où elle avait failli perdre la vie ; elle en parcourut les alentours, appelant Edgard et le demandant à tous les échos : rien ne lui répondit, tout était silence. Alors, sa douleur devint plus vive ; elle pénétra dans la forêt en appelant de nouveau ; pas une grotte, pas un écho ne lui rendit le nom d’Edgard. – Déjà sa douleur la rendait injuste. Elle était expirante et voulait achever de mourir, lorsqu’un jeune chevreau vint à passer auprès d’elle ; instinctivement, elle suivit ses pas et arriva à la source où ce paisible habitant de la forêt allait se désaltérer.

Là se trouvait une roche isolée, tapissée de fleurs grimpantes, de lichens et de polypodes, ombragée par une touffe d’églantiers en fleurs. À la base de cette roche se trouvait un petit enfoncement où Isabelle se blottit, haletante comme une biche aux abois. Elle sentit que ses forces l’abandonnaient, et, rassemblant ce qui lui en restait encore, elle appela dans un cri suprême celui pour lequel elle avait souffert de l’injustice de son père, celui pour lequel elle se sentait mourir.

En ce moment, le hasard, qui avait conduit Edgard, fit qu’il se trouva à quelques pas seulement de cet endroit ; en s’entendant appeler, il s’étonne et croit que les gens du baron sont à sa poursuite ; mais l’erreur ne fut pas de longue durée ; reconnaissant la voix d’Isabelle, il accourt et la reçoit dans ses bras.

Il serait superflu de raconter ici les regards, les larmes, les soupirs, les charmants discours qui résultèrent de cet heureux moment ; nous dirons seulement que leurs yeux versèrent d’abondantes larmes, de ces larmes du cœur que Dieu nous envoie pour exprimer la joie suprême, et nous apprendre qu’aux douleurs les plus amères touchent les félicités les plus pures.

En cet endroit de la forêt d’Orléans, on eût dit que le ciel s’était fait un plaisir de rassembler tous les biens, toutes les jouissances de ce monde ; aussi nos deux amants s’étaient-ils assis sur les bords de cette onde pure, environnée de fleurs, où l’herbe croissait épaisse et odorante, pour deviser ensemble du charme de l’isolement à deux, tandis que les zéphirs agitaient légèrement les feuilles des arbres qui les protégeaient de leur ombre. Heureux, ils s’entretenaient de cent choses différentes, notamment du bonheur de se revoir et des joies et des douceurs de l’amour, ce penchant de l’âme vers le beau, le bien et le vrai, considérés dans leur essence la plus pure, lorsque cet endroit si charmant prit un aspect lugubre. – L’atmosphère se chargea tout à coup de nuages noirs et sinistres. Tout, en ce moment, annonçait qu’un orage, dont on était loin de présager la venue quelques instants auparavant, allait fondre avec une indomptable fureur sur ces contrées. De temps en temps, par intervalles inégaux, mais assez rapprochés, le grondement du tonnerre, semblable au roulement lointain d’un chariot sur le pavé, sortait de cet amas de vapeurs menaçantes derrière lesquelles le soleil avait complètement disparu.

Contre la pluie, la foudre et les vents qui paraissaient prêts à se déchaîner, nos deux amants songèrent à chercher un abri plus sûr que le creux de la roche, et se levaient pour mettre ce projet à exécution, lorsqu’à la lueur d’un jour faux et blafard qui, en ce moment, glissait par-dessous le voile de nuages sombres qui recouvrait la forêt comme un linceul de mort, ils aperçurent, au fond ténébreux et aquatique d’une roche creuse, une bête hideuse, un monstre énorme, au poil fauve et hérissé, recouvert d’écailles, à la langue rouge pendante sur de longs crocs d’ivoire, à l’œil étincelant d’où jaillissaient des éclairs…

À sa vue, Isabelle, saisie d’effroi, se rejeta en arrière et poussa un cri déchirant… Avec la rapidité de la foudre, l’animal s’était élancé sur elle, l’avait saisie et l’emportait dans sa gueule effrayante. L’intrépide et sensible Edgard s’élança sur le monstre ravisseur pour lui disputer, lui arracher celle qu’il aime éperdûment ; mais seul et sans armes, que pouvait son amour contre un pareil monstre ! Aussi l’animal, furieux d’être contrarié dans sa course, se retournant sur Edgard, s’élance sur lui, le terrasse ; puis, les reprenant l’un et l’autre en ses griffes acérées, il les serre et déchire tous deux. Leurs beaux corps mutilés, se raidissent ; leurs traits sont flétris ; leur âme est toute dans leurs yeux et leurs regards attachés l’un sur l’autre s’unissent en mourant.

Une bouffée de vent s’engouffra dans la forêt, dont tous les troncs d’arbres craquèrent en se tordant, des éclairs éblouissants sillonnèrent la nue, un coup de tonnerre ébranla la terre qui s’entr’ouvrit en plusieurs endroits ; la Bête fit entendre un ricanement diabolique et disparut dans les profondeurs de la forêt.

*

La chronique ajoute qu’en apprenant la fuite d’Isabelle, l’orgueilleux baron, encore retenu au lit par une fièvre violente, se leva comme un furieux et s’enfuit sans qu’il fût possible de le retenir. Errant à la recherche d’Isabelle, il arriva dans la forêt d’Orléans au moment où nos deux amants venaient d’être dévorés par la Bête. Des lambeaux de chairs et de vêtements, gisants çà et là, lui firent entrevoir l’horrible vérité. Loin de s’amender, un énorme juron sortit de sa poitrine, et, du gouffre encore béant, sortirent des flammes qui enveloppèrent le sire de Péronville, au moment où, prononçant les noms d’Edgard et d’Isabelle, il les réunissait dans une double malédiction. La terre se referma et tout avait disparu.

L’âme du sire de Péronville descendit aux enfers ; là, le diable la condamna à revenir deux fois par siècle dans son terrestre exil, enveloppée d’une Bête fauve et monstrueuse, pour ravager les contrées environnantes de son ancien séjour ; puis il désigna, pour lui servir d’escorte, une formidable légion d’âmes condamnées à subir le même sort pendant un certain laps de temps, et auxquelles il ne restait plus que quelques sorties à faire pour changer de tourments (3), après quoi l’âme du baron devait exercer seule sa mission dévastatrice (4), et ses sorties devaient être plus fréquentes.

*

Sans doute quelques crédulités banales, quelques superstitions populaires se sont confondues, dans les âges de ténèbres et d’ignorance, avec les hautes croyances du pur dogme chrétien ; et c’est, selon nous, le dogme chrétien de la résurrection des morts au dernier jour du jugement qui, grâce à la faiblesse des nerfs et les illusions des sens, a donné lieu à l’invention de cette légende ; laquelle, successivement altérée, défigurée par les rapsodes et les conteurs des temps passés, nous a été transmise après maintes transformations sous le titre de la Bête d’Orléans.

_____

(1) Village situé sur la Conie, à 12 kilomètres, S.-O d’Orgères, arrondissement de Châteaudun.

(2) Pontault, ancienne seigneurie, aujourd’hui hameau de la comnune de Nottonville.

(3) Au mois de juin 1548, la forêt d’Orléans fut envahie par une si grande quantité de bêtes cruelles qui dévoraient hommes et femmes, que, pour les exterminer, il fallut faire armer les paysans. (Du Tillet, Chronique des Roys, rapporté par Lemaire dans son Histoire et antiquités de la ville et duché d’Orléans.)

Au mois de septembre 1586, la Reine s’était rendue à Chartres pour y passer la fête de la Nativité de la Vierge, et y faire une neuvaine. Le peuple joignit ses prières à celles de la princesse, à cause de la cherté du blé et de quantité de bêtes féroces qui venaient jusque dans la ville dévorer toutes sortes de personnes. (Histoire Chronologique de Chartres.)

Plus tard, en 1653, nous voyons que les loups continuaient leurs ravages aux portes de Chartres ; voici en effet ce qu’on lit dans les registres de l’état civil de la paroisse de Saint-Cheron :

« Le lundy 30e jour de juing 1653, Jeanne Aubert, fille de Claude Aubert, âgée de 15 ans 9 moys, a été terrassée et esgorgée par un loup qui luy a mangé la joue, à quatre heures après midy, estant dans les vignes à sercler de l’herbe proche le village du Coudré, et est morte ce mesme jour à dix heures du soir. »

(4) On peut supposer que ce temps ne se fit pas trop attendre, car, dès 1680, nous voyons la Bête apparaître à Gallardon : « Le 27 août 1680, a été inhumé le corps de Jean Genevé, âgé de 8 ans, qni a esté dévoré par une beste féroce, qui court dans tout le pays. » (Registres de l’état civil de Gallardon.)

Et le 9 novembre 1692, le marquis de Seignelay mandait à de Creil, intendant d’Orléans :

« Le roi a été averty que cette bête qui mange les enfants a encore paru à Pontgouin ; sur quoi S. M. m’ordonne de vous écrire de faire assembler les habitants de quatre ou cinq paroisses des environs pour tâcher de la tuer. » (Correspondance administrative sous Louis XIV.)

III

LA BÊTE

Aujourd’hui qu’il y a trop de soleil et trop peu de bois dans la Beauce pour que la superstition, cette corruption du sentiment religieux altéré par l’ignorance, puisse y trouver place, la nouvelle génération ignore qu’au commencement de ce siècle, les départements circonvoisins du Loiret et principalement celui d’Eure-et-Loir, étaient désolés par un animal monstrueux et féroce que l’on nomma bientôt la Bête d’Orléans.

Quelques anciens, dans nos communes, se souviennent encore des frayeurs qu’ils éprouvaient pendant les longues soirées d’hiver, lorsque réunis dans une étable à la lueur d’une lampe nourrie à frais communs, les hommes, le broc sur la table, devisant sur la récolte à venir ou le prix du grain, les femmes tenant le dévidoir ou rangées en cercle et accroupies sur leurs talons en filant leurs quenouilles, lorsque, disons-nous, la personne la plus instruite du veillon se hasardait, non sans quelque émotion, à procurer à son auditoire, comme à elle-même, le plaisir d’avoir peur en racontant les ravages causés par la Bête d’Orléans, cette bête féroce, que tous les chasseurs des environs avaient cherché à tuer ; mais leurs efforts et les battues faites dans la forêt qu’elle fréquentait le plus ordinairement n’avaient eu pour résultat que de leur apprendre qu’elle avait le corps recouvert d’écailles, et que les balles ne pouvaient l’atteindre.

La nouvelle génération ignore encore qu’à cette époque, Orléans, que Strabon appelle, au livre IV de sa géographie, Emporium Carnutum, le marché des Chartrains, était, au dire des commères et des cancans de village, sur le point de voir son marché abandonné des cultivateurs de la Beauce, qui n’osaient plus sortir qu’armés et en force pour vaquer à leurs travaux ; et encore, malgré tant de précautions, les accidents se multipliaient-ils sans interruption. – Personne ne devait plus se hasarder à conduire des approvisionnements vers une cité où la désolation, la mort peut-être, l’attendait à toutes les portes ; car cette bête enragée, aussi rusée que féroce, savait se dérober aux poursuites dirigées contre elle, et le soir de ces chasses, après s’être tenue à l’écart au fond de son antre secret, ou immobile, tapie au milieu d’un épais fourré de landes ou de bruyères, la Bête quittait la retraite qu’elle s’était choisie, et se mettait à la poursuite des voyageurs attardés qu’elle déchirait en lambeaux et dont elle suçait le sang avec avidité.

Les chemins sur lesquels le piéton marchait d’un pas léger et dispos, sans jamais être las ni ennuyé, les chemins sur lesquels le cavalier allait jouissant, en toutes saisons, de la vue des champs et des prairies florissantes et émaillées de diverses couleurs, sans avoir besoin d’éperonner sa monture, étaient devenus mauvais, dangereux, malaisés, pierreux, raboteux et fourvoyants. Les piétons lassés et fatigués n’y marchaient plus que d’un pas pesant, détestant ces chemins et pestant contre la Bête, cause de ce triste changement ; comme faisait le cavalier pour les fréquentes talonnades qu’il était obligé de donner à son cheval. – Quant aux voituriers, habitués à conduire sans bourbiers, détours ni empêchements, ils fouettaient, outrageaient et massacraient leurs misérables chevaux, qui débandaient tous leurs nerfs pour sortir à perte d’haleine de ces chemins maudits, depuis qu’ils étaient fréquentés par la Bête d’Orléans.

Ah ! c’est que, en effet, la Bête causait de terribles ravages, car (toujours au dire des récits qui avaient cours sur ses affreux exploits) un grand nombre de personnes avaient été dévorées par elle. De ses griffes, longues de plus de quatre pouces, elle avait déchiré et mis en lambeaux quantité d’hommes, de femmes, d’enfants ; elle avait dévoré des familles entières, et chaque jour, en se levant, le soleil avait à éclairer de nouveaux méfaits.

Un matin, on apprenait qu’elle avait jeté la terreur dans un village de Loir-et-Cher, et que, le soir même, elle avait dévoré quatre petits enfants de la paroisse de Saint-Rémy-sur-Avre (Eure-et-Loir). – Ou bien l’animal furieux s’était jeté sur une jeune bergère, nommée Jeamine, qui ramenait son troupeau des champs à la ferme ; il s’était élancé sur la pauvre fille et l’avait emportée dans la forêt ; le lendemain, au fond d’un ravin, on avait retrouvé le corps de la malheureuse victime, à moitié dévoré !…

Déjà, différentes fois, on avait tenté de poursuivre la Bête, et toujours elle avait échappé avec un bonheur infernal ; mais, après un tel scandale, – croquer une fillette ! – il fallait une punition. On organisa une nouvelle battue ; malheureusement, elle n’amena pas un meilleur résultat. – Au dire de quelques chasseurs, les chiens refusaient de donner sur la Bête et s’enfuyaient en hurlant sitôt qu’ils l’apercevaient.

D’autres, plus audacieux racontaient : « Que la Bête s’étant montrée quelques secondes, ils l’avaient tirée… mais les balles de plomb qui frappaient son corps tombaient aplaties. » D’autres enfin disaient qu’ils l’avaient tirée presque à bout portant avec des pièces d’argent repliées et l’avaient sûrement mortellement blessée… et, le lendemain, on apprenait qu’elle avait fait une nouvelle victime.

Cette fois, elle avait fait choix d’un marchand rouennais qui s’en retournait de la foire de Beaucaire, où, comme dit Jean Michel, de Nismes :

… l’on pot ben sans hyperbole

Dire que l’ya mai d’estrangés

Qu’en Italio dirangers. (1)

Comme il poussait sa monture pour la forcer à traverser cette forêt d’Orléans, touffue, large et spacieuse, qui porte son gland pour la nourriture des bêtes sauvages, et à comparaison desquelles les autres forêts de France n’étaient que buissons, le cheval refusait d’avancer, quand, se sentant piqué de deux vigoureux coups d’éperons, il partit avec rapidité et franchit en quelques minutes plus de la moitié du chemin ; puis il s’arrêta tout à coup, effrayé jusqu’au vertige par le hurlement sourd et guttural poussé par la Bête s’élançant sur le marchand rouennais, qui fut désarçonné, enlevé de selle et lancé à terre à plus de vingt pas, en moins de temps qu’il en faut pour l’écrire. Le cheval se cabra, tourna sur lui-même et s’enfuit bondissant avec frénésie au milieu des taillis. – La Bête s’abattit sur sa victime qu’elle étouffait par sa pesanteur, et lui broyait les épaules de ses dents formidables, tandis que ses griffes longues et acérées pénétraient dans la chair à travers les vêtements, en traçant de profonds sillons.

Trois jours après, on ne retrouva que les bottes et le chapeau qui avaient appartenu à la victime.

Chacun, on le comprend, s’apitoyait sur le sort des malheureux habitants d’Orléans et sur celui des victimes de la férocité de la Bête sanguinaire ; mais quand après avoir narré comme quoi ce monstre redoutable, partant chaque jour du chef-lieu du département du Loiret, « déchire et dévore tout ce qu’il rencontre sur son passage, et porte la désolation parmi des familles entières dans les contrées qu’elle parcourt, » le conteur on arrivait à l’accident survenu le jour de Noël, à l’entrée d’un village près de Beaugency ; les yeux étaient fixes, les bouches béantes, et l’on n’entendait plus que le sifflement des fuseaux qui tournaient sous les doigts agités. – Ah ! dam, c’est qu’à cet endroit le récit était bien de nature à frapper d’épouvante les habitants de la plus grande partie de nos campagnes, qui, à cette époque encore, ignorants et superstitieux, ne croyaient fermement que ce qui était incroyable.

Voici le récit de cet accident tel qu’il nous a été conservé :

« Le vingt-cinq décembre dernier, la Bête d’Orléans, rencontra à l’entrée d’un village près de Beaugency un malheureux bûcheron, sa femme et son fils aîné. Cette bête féroce se jeta d’abord sur cette malheureuse femme ; le pauvre bûcheron et son fils veulent la défendre : un combat horrible s’engage, mais, malgré leurs efforts et de plusieurs autres personnes arrivées, cette malheureuse a péri, et plusieurs autres personnes blessées. Enfin, il est impossible de calculer le nombre de malheureux qui ont été victimes

e la voracité de cette bête sauvage…

Ah ! mes chers amis, prions Dieu qu’il nous délivre de ce monstre, et prions-le aussi pour le prompt rétablissement des personnes blessées par cette animal ! »

Après avoir terminé ces terribles et intéressants récits par un semblable exorde, le conteur s’arrêtait, effrayé lui-même de ce qu’il avait entrepris ; et l’assemblée, ébahie, tremblait encore longtemps après. Quant à la complainte (car il y a une complainte que nous reproduisons dans toute sa naïveté), il fallait être en nombre, et en nombre impair, bien entendu, pour se hasarder à en chanter les couplets. – Il fallait être plus de treize personnes, jamais moins de neuf, et nul n’eût osé enfreindre la règle, tant il est vrai que les préjugés de la superstition sont toujours supérieurs aux autres préjugés.

COMPLAINTE

sur l’air de Pyrame et Thisbé.

Venez, mes chers amis,

Entendre les récits

De la bête sauvage

Qui coure par les champs

Autour d’Orléans,

Fait un très-grand carnage.

L’on ne peut que pleurer

En voulant réciter

La peine et la misère

De tous ces pauvres gens

Déchirés par les dents

De cette bête sanguinaire.

Le pauvre malheureux,

Dans ce désordre affreux,

Pleure et se désespère ;

Il cherche ses parents,

Le père ses enfants,

Les enfants père et mère.

Qui pourrait de sang froid

Entrer dans ces bois

Sans une tristesse extrême,

En voyant les débris

De ses plus chers amis

Ou de celle qu’il aime ?

L’animal acharné

Et plein de cruauté,

Dans ces lieux obscurs

Déchire par lambeaux,

Emporte les morceaux

Des pauvres créatures.

Prions le Tout-Puissant

Qu’il nous délivre des dents

De ce monstre horrible,

Et par sa sainte main

Qu’il guérisse soudain

Toutes ces pauvres victimes.

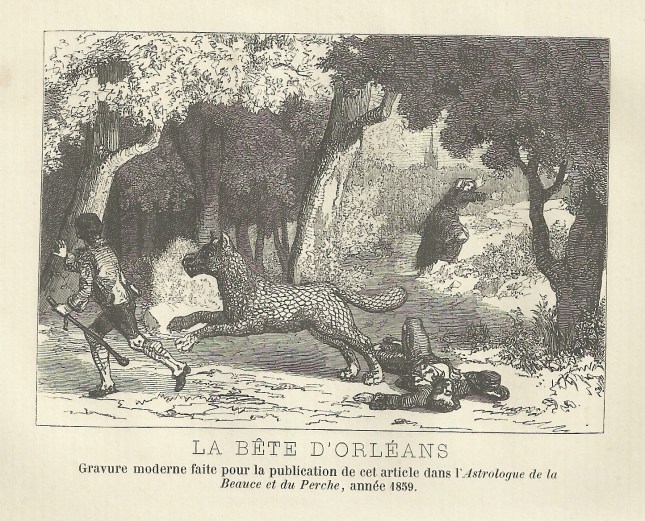

Le chant de cette complainte, si naïve qu’elle soit, était loin de rassurer les esprits pusillanimes de la réunion dont la fièvre de la peur s’emparait ordinairement dès le second couplet, et cette complainte, en forme de corollaire de l’incroyable récit qui la précède, servait d’encadrement à l’image en couleur représentant la

FIGURE DE LA BÊTE FÉROCE

QUI RAVAGE LES ALENTOURS D’ORLÉANS,

Image que l’on voyait encore, il y a quelques années, attachée à la muraille de presque toutes les chaumières dans nos campagnes, entre l’infortunée Geneviève de Brabant et le portrait, gravé en tailles de bois par les imagiers d’Épinal, de Chartres ou d’Orléans, du fameux Juif-Errant, tel qu’il a été vu par les bourgeois de la ville de Bruxelles, le 22 avril 1774, – et, ceci soit dit en passant, l’image de la Bête, dont la réduction fac-simile se voit au commencement de cette notice, imprimée à 389, recevait ordinairement la place d’honneur au milieu de ces naïves enluminures.

Enfin la Bête d’Orléans disparut un beau jour et cessa d’exercer ses cruels ravages ; tout, dans ces riches contrées, rentra dans l’ordre et recommença à jouir de la paix et de la sécurité d’autrefois ; et les habitants n’entendirent plus parler de ses courses vagabondes et sanguinaires.

_____

(1) L’Embarras de la fieiro de Beaucaire, poème du XVIIe siècle.

CONCLUSION

On a vu que le sire de Maiche fut puni de son avarice, comme le sire de Péronville le fut de son orgueil.

De 1805 à 1806, le Cochon Noir se transforma en Monstre des Alpes et le Monstre de Péronville devint la Bête d’Orléans.

La mort ayant mis un terme aux tourments du Monstre des Alpes, tué par les soldats français, il ne reparaîtra plus sous cette forme. – La Bête d’Orléans a disparu sans que l’on sache comment ; espérons donc qu’elle ne reviendra pas.

D’où nous concluons que les légendes qui précèdent ont une même origine, qu’elles ne sont dues qu’à une illusion des sens et n’ont jamais été qu’une tradition renfermant, au premier coup d’œil, des particularités plus ou moins fabuleuses, mais qui, examinées de plus près, laissent voir sous l’enveloppe de l’allégorie de grandes généralités historiques.

Le fond peut être une idée, une croyance, un sentiment ou une conception de l’esprit ; comme il peut être un fait, un phénomène du monde physique et moral, un événement de la nature ou de l’histoire ; mais la légende de la Bête d’Orléans, telle que nous l’a conservée le canard de 1806, n’a-t-elle jamais été autre chose qu’un mythe ??…

APPENDICES

_____

APPENDICE N° 1

En 1784, le Journal de Paris publia les lignes suivantes :

« Des chasseurs espagnols, au Chili, ont découvert un animal amphibie qu’ils ont réussi à prendre avec des filets, et qu’ils conservent en vie : ils lui ont donné le nom de harpie… L’habitude de ce monstre ressemble en quelque sorte à celle du sphinx, en ce que le train de derrière est horizontal sur la terre, et le train de devant est debout. Sa hauteur, depuis le ventre jusqu’à l’extrémité de la tête, est de quinze pieds, et sa longueur, depuis deux espèces de pattes d’oie qui soutiennent le devant jusqu’à l’extrémité des queues, est de vingt-deux pieds. La partie supérieure est couverte d’un poil rude, et la forme du corps ressemble à celle d’un homme. Du tronc s’élève une tête fort extraordinaire, couverte d’une crinière qui pend des deux côtés… Une gueule extrêmement ouverte et avancée lui donne un air de voracité qui est effrayant. Des deux côtés de la tête s’élèvent, à une certaine hauteur, deux grandes oreilles pointues et velues, comme celles d’un âne. Au-dessus de ces oreilles sont deux cornes tortues comme celles du taureau, et, au dos de cet animal, vers la hauteur ordinaire des épaules, sont placées deux ailes très-fortes, qui ont, au lieu de plumes, des membranes pareilles à celles des ailes des chauves souris… La partie inférieure, couverte de grosses écailles, se termine en deux queues, dont l’une, ayant des articulations jusqu’à l’extrémité, peut envelopper la proie de l’animal, et l’autre finit par un dard très-pointu, avec lequel , dit-on, il la perce. »

Dans ses Mémoires d’un Sexagénaire, M. Arnaud, de l’Académie française, attribue l’invention de ce monstre des mieux conformés et pas trop mal léché, au roi Louis XVIII, qui, à cette époque, n’était encore que comte de Provence, et aimait déjà beaucoup à s’amuser de la crédulité parisienne.

APPENDICE N° 2

En 1821, le chansonnier Morainville, sur lequel MM. Em. Bellier de la Chavignerie et A. Jourdain ont publié de très intéressantes notices (1852-1857) rassemblant les restes épars et les descriptions momifiées du monstre unique et du canard-monstre-marin, de royale couvée, en exhiba un monstre amphibie, qu’à la suite d’un violent orage le flot avait apporté sur les bords de Fécamp.

Des pêcheurs des environs du Havre se mirent à la poursuite de cet animal qui dévorait les vaches et les moutons dans les étables des paysans ; mais les balles de fusil étaient de nul effet sur sa cuirasse d’écailles. Alors, les pêcheurs tendirent des filets au milieu desquels ils placèrent un canard et un porc : le lendemain le porc avait été dévoré par l’amphibie, qui s’était pris au piège. Le canard était vivant. – En attendant d’être conduit à Paris, pour orner la ménagerie du Jardin-des-Plantes, l’amphibie fut conduit dans une étable, où, se voyant captif, il se prit à regretter le mal qu’il avait causé chez ces braves gens, qui le venaient voir chaque jour et lui apportaient pour nourriture des moutons, des vaches, des bottes de foin, etc. Il se mit « à fondre en larmes et à pousser des gémissements comme un ours. »

Ce canard de l’amphibie, accompagné de la description de l’animal et d’une complainte analogue au sujet, a été imprimé à Chartres, chez La Balte fils. Il est orné d’une gravure sur bois représentant exactement le dessin du monstre unique.

_____

(L.-F. Coudray-Maunier, La Bête d’Orléans, légende beauceronne, Chartres : Petrot-Garnier libraire, 1859 ; tirage limité à 110 exemplaires)