Qu’est-ce donc que ce qui est arrivé ?

Ce n’est que ce qui arrivera après.

Qu’est-ce donc que ce que l’on a fait ?

Ce n’est que ce qu’on fera encore

Après. Et il ne se passe rien

De nouveau sous le soleil…

(SALOMON, I, 9.)

L’ÉTRANGE DÉCOUVERTE

Le soleil en détresse enflammait l’horizon noir de stries rouge-sang. Un vent de tempête poussait les vagues naissantes vers le rivage ; elles venaient de très loin, du fond de la mer intarissable, couraient en rangs menaçants, horizontaux et sauvages contre la terre, se gonflaient en montagnes aux crêtes ourlées d’écume, hypocritement pourpres et se jetaient enfin sur le sable pour revenir en mille ruisselets sanglotants et bruissants jusqu’à la mer.

À perte de vue s’étendait à gauche et à droite un rivage plat, bordé par la frange sombre des algues abandonnées ; derrière lui s’arrondissaient des dunes basses, aux versants plantés d’arbres chétifs et desséchés, de pauvres arbustes épineux qui menaient une lutte désespérée contre le vent. Du côté de la terre, s’alignaient des marais, des prairies et des bois ; ils s’effaçaient dans le crépuscule naissant en une ligne sombre. La nuit tombait.

Sur la plus haute dune, une forme masculine émergea, aux cheveux rouges, à la barbe hérissée, scrutant l’horizon. L’homme avait de longs bras et des jambes courtes, aux pieds plats ; entre ses orteils largement écartés, le sable jaillissait. L’homme était vêtu de haillons sordides et avait jeté sur ses épaules un morceau déchiré de vieille couverture. Entre les mains, il tenait un gourdin en forme de massue. Il resta debout, comme impressionné par la vue du ciel en feu et de la mer furieuse, – puis il descendit vers la grève.

À pas lourds, courbé en avant, il suivit la bordure du varech comme s’il cherchait quelque chose. De temps en temps, il dispersait avec son bâton des amas d’algues échouées, mais n’y trouvait que des coquillages et de petits morceaux de bois carbonisés. Çà et là, il y avait parfois une carapace de crabe, un poisson mort ou un os blanchi ; il effleurait à peine du regard ces débris décomposés et continuait pesamment son chemin, imprimant sur le sable lisse de profondes traces de pas que les vagues lavaient.

Une fois, il se pencha vivement, ramassa un objet qu’il considéra avec attention, mais qu’il jeta loin de lui après une courte réflexion. C’était un tube d’acier devenu vert, bouché par le sable et qui, à l’une de ses extrémités, était muni d’un verre convexe détaché, opaque ; l’objet était inutilisable.

Soudain, son bâton heurta un corps lourd et dur. L’homme écarta le varech ; une chose brillante et unie apparut qui absorba les derniers rayons du soir rouge. Il s’agenouilla et posa son bâton à côté de lui ; avec précaution, il débarrassa sa trouvaille du sable et des algues qui la recouvraient et la considéra longuement ; dans ses yeux mats et sauvages, la curiosité s’accrut. C’était une vulgaire bouteille verte, ternie par l’eau et par le temps. Le col était solidement cacheté et enveloppé d’un fil de fer rouillé ; on discernait à l’intérieur un objet sombre.

L’homme se tourna craintivement de tous côtés, dissimula sa trouvaille sous ses loques, saisit son bâton et s’échappa au plus vite par les dunes pour disparaître bientôt dans les broussailles.

Le crépuscule de sang s’éteignit, les nuages descendirent davantage comme s’ils se hâtaient d’éteindre la dernière lueur du jour. La mer mugissait et les vagues montaient sans répit à l’assaut du rivage, mais sur leurs crêtes menaçantes, le rouge de feu ne se reflétait plus ; à peine brillait encore l’écume blanche, çà et là, traîtresse. Il fit nuit.

L’homme marcha vers la forêt lointaine ; en chemin, il avait à traverser une haute jetée mi-détruite qui s’enfuyait au loin en une ligne droite, interminable, née qui sait où ? et s’étirant vers quel inconnu ? Lorsqu’il fut au sommet de la digue, il heurta de son bâton la double rampe de métal, à moitié recouverte d’herbes, qui bordait la jetée. Il connaissait depuis longtemps déjà ces deux barres, ne les regarda pas et poursuivit sa route vers la forêt. Il faisait nuit sous les arbres ; mystérieusement, les troncs moussus des vieux sapins craquaient; quelque part une source palpitait ; il flottait une odeur de marécage. Soudain, un corps lourd tomba tout près de lui dans la vase ; l’homme tressaillit et serra plus fortement son gourdin. Bientôt, il sentit l’âcre fumée d’un feu et vit le reflet rougeâtre danser sur les troncs d’arbres. Un chien grogna, puis se tut aussitôt. Le reflet du feu s’éclaircit et, entre les colonnes noires des sapins, le voyageur vit le chien qui, les oreilles pointées, remuait joyeusement la queue.

Dans une clairière, près d’un amas de pierres recouvertes de mousse et de branches, brûlait un beau feu autour duquel quelques ombres étaient groupées, les yeux fixés sur l’arrivant. Celui-ci alla droit au feu, accompagné par le chien qui jappait.

« C’est lui, dit une voix chevrotante de vieillard ; je sais que c’est lui. »

L’homme s’assit et tendit aux flammes ses mains noires et rudes, aux doigts courts, noueux. Les autres le regardèrent, mais se turent.

Ils étaient quatre : un vieillard, deux femmes et un enfant. Le vieillard était maigre et âgé, très âgé. L’une des femmes était également vieille, avec des cheveux gris, broussailleux ; l’autre était jeune et belle comme un rêve. Ses cheveux d’un noir luisant s’enroulaient en boucles autour du visage imprégné de saleté ; lorsqu’elle se penchait vers l’enfant qui gisait, enveloppé de haillons, sur ses genoux, ses tresses dénouées retombaient comme un voile et, quand elle relevait la tête, ses grands yeux taillés en amande étincelaient. Elle avait les lèvres drôlement plissées et le nez fin, légèrement busqué. Par les déchirures de ses hardes, palpitait, délicate et rose, sa poitrine ; elle était fraîche et fleurissante, et pourtant une ancienne tristesse était aux plis de ses traits, malgré le sourire avec lequel elle salua l’arrivant.

« Eh bien ? » demanda la vieille ; et son visage scruta le visage et les mains de l’homme.

Il ne répondit pas tout de suite ; il réchauffa d’abord ses mains gourdes et découvrit ensuite sa trouvaille. Un tressaillement de joie parcourut le groupe. La femme aux boucles noires battit des mains et rit. Avidement, le vieillard tendit vers l’objet ses doigts osseux qui ressemblaient à des serres d’oiseau de proie. Mais l’homme aux cheveux rouges serra furieusement son trésor contre lui. Le vieux se drapa, offensé, dans ses hardes.

« Je sais ; c’est une bouteille, dit-il avec une indifférence affectée.

– Tu sais tout ! répondit ironiquement l’autre en caressant sa découverte.

– Donne ! » supplia la jeune femme, qui tendit elle aussi la main. Dans sa voix étrangement ensorcelante, il y avait de la coquetterie, comme si elle savait qu’on ne pouvait pas résister à ses prières.

L’homme rit : « Attends, il y a quelque chose dedans ! »

Avec précaution, s’aidant d’un morceau de bois, il fit sauter le cachet et ôta le fil de fer rouillé, cassant, tandis que trois paires d’yeux, agrandis par la curiosité, suivaient tous ses gestes.

Il renversa la bouteille et la secoua, mais rien n’en tomba ; alors, il prit une fine branche qu’il introduisit dans la bouteille.

« Donne… moi ! » dit le vieux. L’homme aux cheveux rouges n’accorda pas la moindre attention à la demande du vieillard et amena jusqu’au goulot de la bouteille quelque chose de blanc.

« Du papier ! » murmura le vieux déçu, en secouant la tête.

C’était bien du papier ; un cahier assez grand, un peu humide, mais bien conservé. L’homme le considéra et le jeta sur le sol ; la bouteille le passionnait beaucoup plus ; voici qu’elle était vide et transparente ; il souffla dedans, la tourna légèrement dans ses mains et la donna triomphalement à la femme impatiente.

« C’est bon pour puiser de l’eau ! »

La femme examina le feu, puis son mari, à travers le verre ; elle rit.

« Tout est vert ! Suis-je verte aussi ? »

Elle posa la bouteille contre sa joue et ses yeux rirent.

« Oui, murmura le vieillard d’une voix rauque, c’est pour mettre de l’eau… Jadis, il y en avait beaucoup… Chaque homme avait sa bouteille, les enfants jouaient avec… Là-bas (il montrait l’horizon qu’on devinait derrière les arbres), là-bas, on en trouvait en masse dans la terre. Dans quelques-unes d’entre elles, il y avait même de l’eau encore… On s’en est réjoui d’abord, mais on s’est battu après pour la posséder… C’est du verre… Oui, oui, je sais encore !

– Tu sais tout, » interrompit aigrement l’homme aux cheveux rouges pour la troisième fois.

La femme jouait toujours comme un enfant avec la bouteille ; elle regardait le feu à travers elle, la brandissait dans sa main libre et s’amusait de voir, à l’intérieur, le reflet du feu danser en étincelles vertes. Elle avait dans ses gestes la grâce insoupçonnée d’une chatte. Attiré par sa joie, le chien s’approcha et lui lécha le visage. Énervée, comme si on l’avait chatouillée, la jeune femme appuya sa joue contre son épaule et rit. L’homme ramassa de nouveau le cahier roulé et le contempla.

« Puisque tu sais tout, dit-il ironiquement au vieillard, dis-nous un peu ce que c’est ! »

Le vieux prit le cahier, le regarda de ses yeux troubles, dans lesquels la vie semblait déjà s’éteindre et dit :

« Du papier, oui… autrefois, il y en avait beaucoup ; on y enveloppait toutes sortes de choses. »

La jeune femme posa la bouteille de côté et, curieuse, regarda le papier.

« Quelles choses ? » demanda-t-elle.

Pensif et muet, le vieux examinait les feuillets.

« On écrivait aussi dessus ; je sais… De mon temps, il y en avait encore quelques-uns qui comprenaient ces signes…

– Et alors ? interrompit l’homme agacé.

– Je… les ai oubliés, conclut douloureusement le vieux.

– Tu as oublié ? s’écria l’homme aux cheveux rouges avec un rire de triomphe, en arrachant le cahier des mains du vieillard. Vieux radoteur, menteur ! Rien, tu ne sais rien !

– Si, je sais… autrefois, jadis…

– Autrefois, jadis ! » hurla l’homme furieux ; et il jeta le cahier dans le feu.

Les étincelles jaillirent, les flammes s’élancèrent, puis s’affaissèrent ; les feuilles se tordaient très lentement et se recroquevillaient comme de douleur ; leur rebord se noircit, une petite flamme bleue s’alluma une fois, deux fois, et brusquement tout flamba de plus belle et de longues flammes claires illuminèrent les troncs massifs des arbres, derrière lesquels l’obscurité semblait aux aguets.

« Comme c’est joli ! » s’écria la jeune femme en battant des mains.

Les feuilles s’ouvraient, brûlaient l’une après l’autre et s’effritaient en cendres noires sur lesquelles les signes incandescents serpentèrent encore un instant comme des fils d’or.

Assis en rond, silencieux, ils regardaient. Même l’enfant s’éveilla, tendit son petit visage pâle et maigre hors des haillons et contempla le feu ; il avait les yeux noirs, taillés en forme d’amande comme ceux de sa mère, mais ses cheveux étaient d’or rouge. Enfin, la dernière flammèche palpita et mourut ; seules dans les cendres noires couraient encore des étincelles jaunes qui dessinaient en d’étranges arabesques les lettres mystérieuses depuis longtemps oubliées.

L’homme remua le petit tas de cendres avec un bâton et tout s’effondra. Le vieillard considéra longtemps ces débris inutiles, soupira et répéta avec un désespoir sombre et résigné :

« Tout, tout oublié ! »

L’enfant leva la tête vers lui, se tourna presque aussitôt vers sa mère et ses doigts exsangues et sales fouillèrent dans ses vêtements déchirés. La jeune femme lui sourit et lui offrit sa tendre et ronde poitrine. L’enfant la saisit avidement, commença à téter et s’endormit heureux.

★

LE CAHIER BRÛLÉ

« … Voilà plus d’un an que nous sommes retranchés du reste du monde et qu’aucun message ne nous parvient plus ; seuls des on-dit incontrôlables, contradictoires, circulent qui naissent d’ailleurs dans notre misérable campement. Le dernier radio d’Ipswich date déjà d’un temps immémorial ; par ce court télégramme brusquement coupé, nous avons appris que la dernière position contre-révolutionnaire était tombée et qu’après un combat sanglant de quarante jours dans les rues, le drapeau rouge flottait enfin sur Londres détruite. Notre enthousiasme fut indescriptible. La résistance désespérée, inutile, de la bourgeoisie était enfin brisée et rien n’arrêtait plus la marche triomphale de la Révolution.

Jamais je n’oublierai le spectacle : notre petit groupe, sous le récepteur télégraphique, écoutant, tête nue, joyeux. Le ciel libre au-dessus de nous, l’étendue infinie de l’océan devant nous et le vent de tempête qui emportait au loin les accents puissants de l’Internationale vers la terre où nos frères, dans le feu et dans la fumée, couronnaient l’œuvre grandiose !

Les âmes frissonnaient d’un sentiment à la fois douloureux et réconfortant, à la pensée des frères affamés, malades et las, pressés de toutes parts par les ennemis et peut-être promis à la mort… Même en face de la mort, ils restaient, sur les ruines du monde, fidèles à leur Idée ; ils oubliaient leur propre destinée et fêtaient la victoire dont ils ne verraient même pas mûrir les fruits.

Oui, nous périssons, mais à notre place d’autres viendront, d’autres combattants désintéressés comme nous et qui bâtiront sur nos ossements le temple de la liberté humaine et du bonheur universel ! Plus tard, à la fête de la vie nouvelle, l’humanité heureuse et régénérée se souviendra peut-être de nous qui sommes morts pour ce bonheur. Oh ! si nous pouvions les voir un seul instant, ces citoyens de notre nouveau monde !…

Mais nous périssons ! L’effroyable de notre position est que nous n’avons pas d’adversaire tangible, organisé, devant nous. Nous sommes entourés d’ennemis barbares, insaisissables, contre lesquels ni la guerre ni la paix ne sont possibles… Il n’y a que le néant effrayant, hideux, devant nous !

Ils ne comprennent pas qui nous sommes et pourquoi nous combattons ; nous avons des armes et sommes suffisamment forts, et c’est pour cela qu’ils nous haïssent. Quelquefois, il me semble que c’est surtout le grand drapeau rouge flottant encore fièrement sur la colline, qui les irrite ; il est si beau et ils ne sont, eux, que des fauves.

Dans les vêtements qui leur restent et dans lesquels ils s’enveloppent, on peut reconnaître d’anciens paysans, des prêtres, des soldats et autres bourgeois, tous transformés en bêtes cruelles et affamées ; comme il est vite et facilement tombé, le masque de la civilisation !

Il y a environ cent ans, après l’effondrement de la grande révolution russe provoqué par l’opportunisme des dirigeants et les concessions qu’ils firent au capital mondial, une réaction violente et impitoyable saisit le monde. C’est l’Italie qui commença en se confiant à la puissance des plus noirs réactionnaires. Les communistes furent poursuivis comme des bêtes ; paysans et ouvriers remplissaient les prisons, leurs chefs vaillants finissaient sur l’échafaud. C’était une époque terrible ; l’aurore de la liberté à peine levée à l’Orient sembla s’éteindre pour toujours.

Elle sembla, seulement ! Malgré les exécutions, les tortures et les prisons, l’idée lumineuse vivait dans les recoins cachés, la volonté de triompher mûrissait ; comme des vagues, nos rangs grossirent et nous triomphâmes. Le puissant prolétariat du monde, éveillé à la volonté de la puissance, se redressa enfin. Il n’avait rien à perdre, hors ses chaînes, et devant lui gisait le monde avec ses richesses accumulées par une bourgeoisie appliquée et avide. Les États d’Europe tombèrent l’un après l’autre en holocauste au flot révolutionnaire, les derniers trônes s’effondrèrent dans les émeutes sanglantes et, à la fin, s’écroula le plus effrayant, le plus terrible des trônes : celui du Capital.

À mesure que la flamme victorieuse de la Révolution s’étendait, la bourgeoisie luttait plus désespérément et plus ardemment. En Russie, apeurée, elle abandonna sa position presque sans combat ; mais dans les États de culture plus élevée, la lutte prit la forme d’une guerre véritable ; en Allemagne, par exemple, nos adversaires ne se laissèrent pas submerger et se défendirent comme des lions blessés. Plus la bourgeoisie était cultivée, plus elle s’organisait rapidement et plus elle mettait d’ardeur à défendre ses richesses.

Les cinquante années de réaction n’avaient pas endormi sa vigilance ; les enseignements de la révolution russe conseillaient la prudence et restaient inoubliés. Après cette période, deux courants dominèrent le monde : le prolétariat s’unit pour l’attaque et, parallèlement, la bourgeoisie se solidarisa pour la défense ; et lorsque la tempête éclata, nous nous heurtâmes à un mur de fer ; la bourgeoisie avait compris que la vie ou la mort étaient l’enjeu du combat et qu’un des partis devait périr.

Des deux côtés, de nouvelles forces furent inépuisablement jetées dans la lutte qui faisait rage dans l’univers ; hommes, femmes, enfants se battaient sous l’un ou sous l’autre des drapeaux et leurs corps couvraient par millions les villes et les campagnes.

Le combat sembla atteindre son point culminant lorsque l’Angleterre fut saisie à son tour. La bourgeoisie anglaise bien disciplinée, pleine de sang-froid, se défendit avec acharnement. Mais quand la lutte gagna l’Amérique, l’Angleterre en sang pâlit de l’effroi que jetait ce pays bardé de fer des pieds jusqu’à la tête.

Autrefois, lorsque les hordes noires d’Afrique, organisées par les milliardaires américains, envahirent l’Europe, poussant devant elles les restes de l’armée fédérée, il subsistait encore une certaine culture. On voyait des femmes qui cousaient des vêtements, du linge, on voyait jouer les enfants, les hommes cultiver la terre sous les feux croisés. Les usines étaient incendiées, il est vrai, les ponts effondrés, les routes impraticables, mais la vie continuait de revendiquer son droit ; les hommes travaillaient, espéraient, attendaient quelque chose, malgré tout. Même devant l’invasion qui menaçait l’univers, la guerre civile ne cessait pas ; sans répit, nous étions obligés de réprimer dans le sang les perpétuelles insurrections des conservateurs et, pour sauver notre idéal, nous devions anéantir sans pitié notre propre souche. Les querelles de partis nous divisaient et divisaient les armées ; nous oubliions l’ennemi extérieur et nous nous combattions mutuellement.

Cependant, les ruines qu’accumule une guerre mondiale, d’intérêt civilisateur, semblable à celle-ci, les dévastations et la faim aigrirent les moins perspicaces d’entre nous ; mutuellement, on se faisait des reproches et même quelques-uns de nos chefs se mutinèrent ; il se forma des armées indépendantes sous le nom d’armées rouge, blanche, verte, etc., qui se prétendaient toutes socialistes, mais qui malgré cela étaient en lutte.

Le mot d’ordre qu’on avait clamé au début et qui était de n’enflammer le peuple qu’à l’idée de la liberté, devint bientôt celui de la société en déroute ; après la spoliation de la bourgeoisie et l’anéantissement de la propriété, les hommes se jetèrent les uns sur les autres comme des fauves. Ce furent les paysans de tous les pays qui jouèrent un rôle particulièrement odieux ; ces possesseurs avares et bornés ne voulaient qu’une chose : jouir en paix de ce qu’ils avaient volé ! En ces temps troublés, aucun gouvernement ne pouvait assurer l’inviolabilité de la propriété ; aussi les paysans se révoltèrent-ils continuellement ; ils se jetaient d’une propriété dans une autre, selon les avantages qu’ils flairaient.

Dans le chaos, dans la folie barbare qui nous avait saisis, il eût été facile aux noirs de nous anéantir ainsi que tous les ferments de notre révolution et de faire flotter à nouveau le vieux drapeau du Capital ; mais ils s’émiettèrent avec une rapidité incroyable. L’armée noire du bourreau Jameson se dispersa, après la prise de certaines villes européennes, en bandes désordonnées qu’aucune force ne pouvait ramener à la raison ; la richesse et la splendeur d’une civilisation millénaire les avaient tentés ; la nostalgie des nègres pour les femmes blanches aida et l’alcool pillé dans les boutiques anéantit toute discipline ; la démagogie anarchique fit le reste.

À peine un an s’était-il écoulé depuis l’assassinat de James, dictateur de l’Europe, par des gardes zoulous, que des bandes noires se répandirent dans les pays, assassinant et pillant, brisant tonte tentative de résistance.

À cette époque se produisit aussi un événement que les siècles précédents redoutaient déjà : le péril jaune qui dormait devant l’Europe puissante, gorgée d’armes, se réveilla et les hordes innombrables de l’Orient submergèrent et noyèrent la Russie dans le sang.

La famine, accompagnée d’épidémies inconnues jusqu’à ce jour, décimait les êtres. La sauvagerie prenait chaque jour des proportions plus atroces et foulait à grands pas la plaine ouverte devant elle ; on vivait de ce qu’on volait.

Qu’elle avait été fine la couche de laque de la civilisation ! Et quelle horrible bête sommeillait sous le masque de la culture ! À peine la main osseuse de la faim l’avait-elle touchée, que les plus distingués se transformaient en bêtes attireuses et sanguinaires.

Des hordes d’affamés poursuivaient nos armées, tuant et dépouillant tous ceux qui restaient en arrière. Les armées victorieuses de la Commune mondiale s’émiettaient et devinrent bientôt elles-mêmes une bande lâchée de brigands.

Le dernier essai de conciliation, tenté au cours d’une conférence de tous les partis socialistes de la Pan-Europe réunis en Suisse, échoua ; personne n’entendait abandonner une parcelle de son programme ; les lâches montraient l’anéantissement de la Civilisation, préconisaient l’abandon de la lutte et la fraternisation ; beaucoup étaient prêts à transiger. Nous, communistes, maintînmes notre idéal, envers et contre tous. Cependant nous n’avions pas compté avec la trahison.

Ma division comptait, à sa sortie triomphale de Paris, quarante mille hommes bien entraînés et bien armés. Après la révolte des traîtres Caro et Schwabe, il n’en resta plus que cinq mille, dont mille trois cent quinze seulement, y compris les femmes, continuèrent leur marche jusqu’à la mer et établirent leur camp sur les collines de Bénévent.

C’est là que nous vivons depuis déjà quelques mois, au milieu de dangers continuels ; nos sentinelles, épuisées de fatigue, n’abandonnent pas une minute les armes et cherchent, la nuit, à percer les ténèbres pour tenir en respect les bandes de brigands. Toute la journée, on voit glisser entre les buissons des ombres sales, couvertes de haillons, qui nous épient et disparaissent au premier coup de fusil.

Nos ennemis sont lâches ; nous pourrions les attaquer facilement et nous en aller plus loin, – mais où ? Le monde entier est en ruines. Nos adversaires fuient tout combat et préfèrent l’assassinat hypocrite ; bien que nous observions la plus grande prudence, notre troupe fond. Nous n’avons plus d’eau potable et nos provisions s’épuisent ; nous sommes contraints d’envoyer aux provisions quelques poignées d’hommes. Aussi étrange que cela paraisse, des désertions quotidiennes se produisent dans notre troupe que la mort environne. Les gens fuient, chassés par le désespoir, avec la faible illusion de trouver quelque part un coin de terre civilisé et un toit… Et la plupart du temps, nous découvrons quelques jours après leurs cadavres nus, affreusement déchiquetés par les corbeaux.

. . . . . . . . . . .

Si personne ne vient à notre secours, nous périrons ! Le monde ne sera-t-il qu’un vaste amas de décombres ? Je mourrai bientôt ; il ne me sera pas donné de voir la terre promise… »

★

COMME IL ÉTAIT AU COMMENCEMENT

La nuit se retira dans l’épaisseur de la forêt et, par-dessus la crête des sapins anciens, le ciel s’éclaircit.

Le vieillard, l’homme aux cheveux rouges et la jeune femme avec l’enfant dormaient, roulés dans leurs hardes ; le chien aussi dormait, en boule. Seule la vieille femme était assise devant le feu éteint et regardait fixement les cendres qui étaient grises comme ses cheveux. Immobiles, ses yeux troubles regardaient, lourds de fatigue et sans vie ; de temps en temps, elle remuait sa bouche édentée et secouait la tête. Dans l’aube naissante, dans le calme immobile de la forêt, l’image matérielle du souci semblait s’élever au-dessus de la vieille femme et souffler ses inquiétudes millénaires, désespérées et vaines, sans commencement et sans fin comme la vie elle-même.

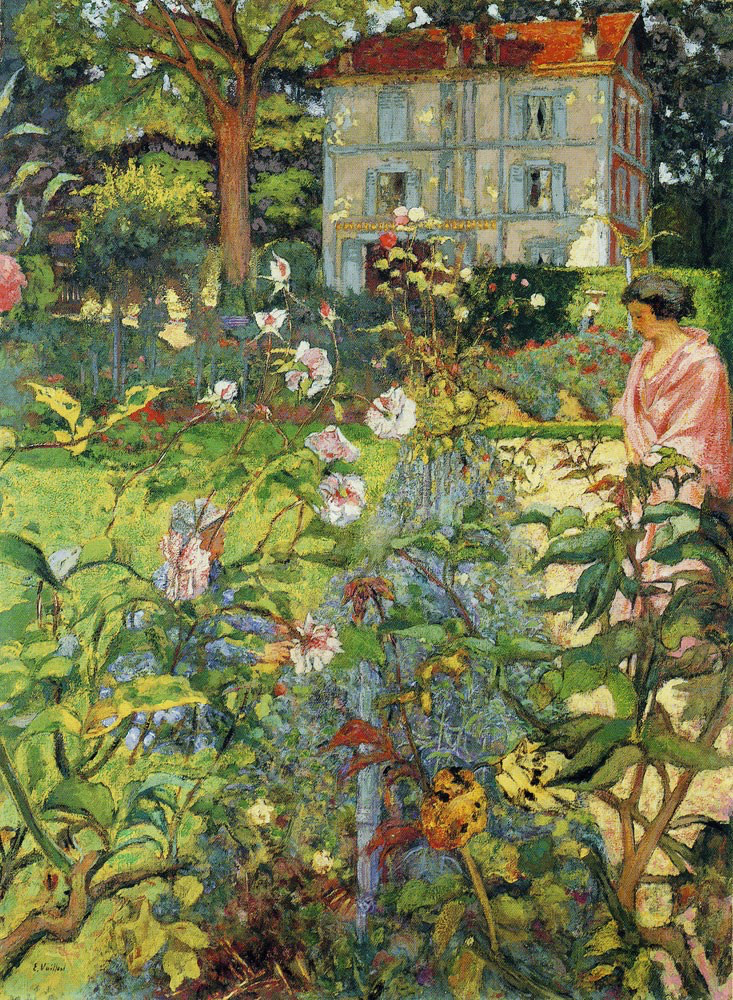

Le vieillard s’éveilla, toussota faiblement et son regard dilaté chercha s’il n’y avait pas à portée de la main quelque chose à manger. Ensuite, l’homme se souleva, s’étira, se tourna, saisit son bâton et, ses pas s’écrasant dans l’herbe humide de rosée, il marcha vers la forêt. Le soleil était déjà haut quand la brune jeune femme s’en alla gaiement ; elle tenait la précieuse bouteille d’une main et, de l’autre, elle conduisait l’enfant qui gambadait sur les branches humides.

Le matin emplissait le bois de sa joie fraîche ; mille voix agrestes répondaient au rire clair de la jeune femme ; le coucou lançait son appel, une pie piquait du bec un tronc d’arbre ; le chardonneret poussait sa chanson vers le ciel et un insecte vert, bourdonnant, heurta le front de la femme ; aux lisières, les sauterelles crissaient et des papillons multicolores hésitaient autour des fleurs ouvertes. Très haut dans le ciel sans nuages, un vautour tournoyait.

La jeune femme s’arrêta au bord du ruisseau dont les cailloux faisaient rebondir l’eau fraîche et claire ; un vent léger jouait avec ses boucles brunes et les haillons de la jupe courte. Elle regardait à droite et à gauche, prudente comme un oiseau, et chacun de ses mouvements faisait tressaillir son corps rose à travers le vêtement déchiré.

L’enfant courait dans l’herbe, au bord du ruisseau ; effrayées, les grenouilles ouvraient leurs yeux bouffis, se ramassaient et plongeaient avec un grand flouc ! pour la plus grande joie de l’enfant.

La femme s’agenouilla et se pencha sur le ruisseau. Ses cheveux noirs effleuraient presque les cheveux de son image reflétée qui, sur l’eau, lui renvoyait son sourire et sa joie.

Une branche craqua… La femme se retourna, mais ne vit rien. Sur l’autre bord, les hautes tiges des roseaux bruirent et ployèrent. Tranquillisée, la femme considéra encore avec complaisance son image et plongea la bouteille dans l’eau profonde qui entra en gargouillant dans le col étroit.

Hors des broussailles, au ras du sol, une tête d’homme observait ; un front bas, une mâchoire proéminente, des cheveux blonds et plats. L’homme fixait avec avidité son regard sur la bouteille comme sur un bijou précieux. Il n’y avait encore de visible que ses larges épaules et ses mains épaisses qui pétrissaient nerveusement le sol. Ensuite, les branches s’écartèrent sans bruit et un corps presque nu, sur qui la boue se collait par plaques, émergea, rampa prudemment hors du fourré ; l’inconnu ne quittait pas des yeux la femme et la bouteille : toutes les deux l’attiraient irrésistiblement.

Soudain, l’enfant effrayé poussa un cri ; au même instant, la jeune femme était debout et la bouteille coula au fond de l’eau. D’un bond, l’homme fut au bord du ruisseau et sa main fouilla l’onde. La femme s’accrocha aux épaules de l’intrus et tenta de le terrasser. Mais les forces étaient disproportionnées ; l’homme repoussa la femme ; elle tomba dans l’herbe et il brandit victorieusement au-dessus de sa tête la bouteille qui scintilla de nouveau au soleil.

Comme une chatte, la femme se redressa et se jeta sur le bras levé pour lui arracher le trophée. Les visages s’effleurèrent ; le souffle de la femme et l’odeur de ses cheveux montèrent jusqu’à l’homme et, lascif, son regard glissa sur le corps jeune et beau. Un grognement profond, le grognement d’une bête satisfaite, s’échappa de sa poitrine et la bouteille tomba sur le sol. La femme sursauta d’effroi : elle connaissait bien ce halètement ; elle recula… Mais trop tard. Une étreinte de fer se noua sur ses hanches et la lutte commença ; elle se tordit désespérément, griffa et mordit au hasard. Mais il la tenait serrée et la pressait contre lui. Leurs pieds glissèrent sur l’herbe mouillée ; il la jeta par terre. L’enfant tremblait de tout son corps et criait de toutes ses forces.

Pâle comme la mort, les yeux fermés et les dents serrées, la femme gisait ; ses forces faiblissaient, – lorsqu’un cri bestial, terrifiant, déchira l’air : l’homme aux cheveux rouges apparut, le bâton levé, hors de la forêt, soufflant de rage et le sang en feu.

Le blond se redressa d’un bond, évalua d’un regard moqueur la force de son ennemi et disparut rapidement dans les buissons. Le rouge poussa un hurlement de triomphe. Mais l’autre ne s’était pas enfui ; il revint presque aussitôt et les deux adversaires se trouvèrent face à face, prêts à la lutte. Leurs visages brûlaient de fureur, les yeux étincelaient, les dents claquaient derrière les lèvres crispées. Dans la main du blond, il y avait cette fois un bâton, mais étrange, tout à fait lisse, droit et rond, plus court et plus mince que l’arme du rouge et lorsqu’il en donnait un coup sur une pierre, cela rendait un son métallique.

La femme était sous un arbre, tenant à la main la précieuse bouteille, serrant de l’autre son enfant en pleurs ; elle observait les hommes, les narines palpitantes d’émotion.

Le rouge fit prudemment le tour de son adversaire ; celui-ci le suivit des yeux, mais sans quitter sa place ; ils décrivirent ainsi l’un et l’autre quelques cercles sans se battre ; on ne percevait que leur pesant halètement.

Soudain, le rouge bondit, poussa une clameur sauvage et porta à l’autre un coup effrayant. Un cri de joie de la femme lui répondit. Le blond fléchit sur les genoux, mais se releva aussitôt et frappa à son tour d’une main mal assurée, et cependant le bâton échappa des mains du rouge : il porta ses mains à sa poitrine avec un gémissement de douleur.

Le combat recommença ; la rage croissait. Le rouge était sans aucun doute le plus fort et le plus agile et ses coups s’abattaient sur son adversaire qui reculait. Déjà le rouge le pressait triomphalement. Sa victoire était évidente et la joie se reflétait sur le visage de la femme qui suivait chaque mouvement des combattants.

Tout à coup, le blond rassembla toutes ses forces, se dressa. Un coup sourd, bref. Le rouge chancela et tomba, le visage dans l’herbe ; son bâton vola au loin. La bouche tordue et grande ouverte, il happa de l’air ; la douleur et l’horreur exorbitèrent ses yeux ; il battit désespérément des bras et soudain un flot de sang noir et épais jaillit de sa bouche.

Penchée en avant, tous ses nerfs tendus, les yeux fixes et les seins palpitants, la femme suivait le combat avec une frénésie débordante, enfiévrée. L’enfant ne regardait plus.

Brusquement, le rouge se souleva, jeta un rapide regard sur son adversaire qui rampait vers lui, le bras levé, et s’enfuit peureusement, le dos courbé et la tête rentrée dans les épaules. Il était lamentable à voir, trébuchant, tombant dans sa hâte à s’enfuir ; il fit encore quelques pas, puis, s’aidant de ses mains et de ses pieds, il s’enfuit à grand peine.

Le blond voulut le poursuivre, mais il se retourna : il vit la femme, leurs regards se rencontrèrent ; alors, il alla vers elle comme vers une esclave. Elle rougit un peu et pencha timidement le front ; mais son regard était brillant. Elle se détourna, mais n’esquissa aucune tentative de fuite ; toute son attitude exprimait un abandon résigné et, lorsqu’il la saisit brutalement au cou, elle se laissa renverser, docile.

L’homme aux cheveux rouges courut, courut à perdre baleine, jusqu’à ce qu’il n’y eût plus autour de lui que la forêt profonde et le silence absolu. Une fois, il sembla écouter quelque chose – un rire lointain de femme peut-être… Ou bien étaient-ce ses oreilles qui bourdonnaient ? Il s’assit par terre, entoura ses genoux et y enfouit sa tête.

D’amères et de sauvages pensées tourbillonnaient derrière son front et le remplissaient de désespoir et de rage. Sa pensée d’homme primitif ne parvenait pas à comprendre ce qui s’était passé. Mais l’instinct du combattant entraîné lui disait que l’adversaire était plus faible et moins agile que lui, et cependant c’était lui le vaincu… El il s’était enfui, battu et paralysé d’effroi. Il s’était senti impuissant en face de cet adversaire méprisable de qui il se fût moqué s’ils avaient été assis côte à côte devant le feu. Et maintenant ? Maintenant, le blond lui a ravi la femme et la précieuse bouteille dont il avait été si fier.

Désespéré, il entourait ses genoux et cachait son visage… Maintenant, c’est l’autre qui possède sa femme et boit dans sa bouteille !… Mais la femme… Elle, sa femme ?

Il haussa les épaules… « J’ai été battu… J’ai fui ! »

Mais comment avait-il été battu ? Tout à coup, la clarté entra dans sa pensée : la cause de sa honteuse défaite était dans cet étrange bâton, court et mince, inoffensif en apparence. De quoi avait servi son lourd gourdin devant ce jouet dont un simple coup lui avait ôté le souffle et l’avait couché sur le sol, sans connaissance ? S’il avait possédé une arme semblable, c’est le blond qui serait étendu à cet instant dans l’herbe, le front fendu et la poitrine déchirée !…

Il resta prostré, sans mouvement, jusqu’au soir ; des insectes glissaient sur sa peau couverte de sueur, des oiseaux sautaient au-dessus de sa tête ; il ne faisait pas attention à eux. Il se leva seulement et partit lorsque les rayons obliques du soleil couchant s’étirèrent comme des fuseaux d’or entre les troncs et que la fraîcheur du soir s’étendit.

Son visage portait encore l’expression d’un désespoir muet et résigné, mais dans ses yeux brillait une nouvelle et secrète pensée.

Il sortit de la forêt et monta sur la jetée illuminée par le soleil et d’où l’on apercevait les dunes et la mer.

Si quelqu’un l’avait observé à ce moment, il aurait vu comment l’homme aux cheveux rouges, après un effort désespéré de tous ses muscles, tandis que le bois de la digue craquait, arracha quelque chose et se redressa enfin de toute sa taille avec un hurlement de triomphe.

Ses yeux jetaient des flammes et, à bout de bras, il brandissait une tige d’acier longue et lourde, dont l’éclat métallique étincelait sous les derniers rayons sanglants du soleil.

–––––

(Michel Artzybacheff, traduit du texte russe inédit par Louis Durieux, in Mercure de France, trente-septième année, tome CXCI, n° 681, 1er novembre 1926. Francis Danby, « Scene from the Apocalypse, » huile sur toile, 1829)