Les blancs avaient passé : tout le pays était à feu et à sang. Le village flambait encore, le pauvre village nègre aux toits coniques de branchages, aux murailles de boue ; et les crépitements des huttes qui croulaient dans les mares de sang se mêlaient aux râles, aux hurlements de toute cette misérable chair noire qui agonisait, éparse sur le sol, en se tordant. Massacre, incendie, dévastation ! Les champs aux alentours, dépouillés de leurs fruits et de leurs cultures, ravagés au hasard, s’étendaient mornes, désolés ; les arbres ébréchés, meurtris et noirs de flammes, dressaient plaintifs vers le ciel leurs têtes découronnées de verdure, leurs membres amputés ; trouées de balles, hachées de coups de sabre, de pauvres bêtes inoffensives mêlaient leur sang çà et là au sang des femmes, des enfants, de tout un peuple de fugitifs dont les cadavres décolorés et roidis traînaient par les sentiers, jonchaient les hautes herbes ; dans les lianes, sur les buissons, flottaient de toutes parts des plumes aux couleurs merveilleuses, des plumes d’oiseaux célestes, sanglantes et souillées ; les eaux claires du fleuve, rougies et bourbeuses maintenant, charriaient sans fin des chairs humaines et les portaient, pantelantes encore, à la rapacité joyeuse des caïmans ; à travers la forêt éventrée, les traces des blancs au loin se pouvaient suivre aux ruines, au deuil, à l’horreur qu’ils avaient semés.

Dans l’air empesté d’odeurs de mort, de poudre, de fumée, plus de vols joyeux, plus de chansons, plus de gambades. Tombés, hélas ! sous le plomb des blancs, ou bien loin envolés à tire-d’aile, tous ces oiseaux, youyous, bengalis, colibris, qui naguère, vibrants dans le soleil, bercés dans les feuillages, réjouissaient la plaine de leurs cris, de leur joie, de leurs vols étincelants ! Les tribus de singes qui gambadaient familièrement autour des huttes, avaient fui, éperdues, éplorées, abandonnant par terre les cadavres des leurs ; les ibis roses, les marabouts qui peuplaient la rive avaient cherché, effarés, précipitamment un refuge au fond des airs ; seuls, réjouis de cette désolation, des vols croassants de corbeaux, des vautours au cou chauve planaient dans le ciel sinistre.

La nuit cependant descendit sur le village en ruines où, dans les affres de toutes ces faims avides qui tournoyaient, de pauvres êtres humains achevaient de mourir.

Alors, dans ce funèbre silence où par places rougeoyaient encore quelques amas fumants, du milieu des ruines s’éleva une voix grave et profonde, – comme la plainte de toute cette nature primitive impitoyablement violée, le cri suprême de toute une race d’hommes qui s’éteignait, sacrifiée sans merci par le monstrueux égoïsme des nouveaux-venus.

« Oh ! les blancs ! les blancs ! race odieuse et destructive entre toutes ! Maudit soit le jour où dans nos contrées vos pâles visages sont apparus ! Maudits soient les navires qui vous ont apportés, et les toits qui sur nos rivages vous ont donné asile ! Maudites les nuits de deuil qui pour notre perte vous ont conçus, et les entrailles où vous avez puisé la vie !

Que vous avons-nous fait, nous, vos frères au noir visage, pour venir ainsi parmi nous porter, sans répit, sans pitié, la ruine et l’extermination ? De quel droit nous dépouiller de notre héritage ? Cette terre, que de temps immémorial ont habitée nos ancêtres, cette terre que fécondait notre travail, elle n’est donc plus à nous maintenant, pour qu’à nos yeux, en nous foulant aux pieds, vous vous la disputiez, vous vous en arrachiez les lambeaux ?

Sauvages, dites-vous, nous sommes des sauvages ?… Ah ! que ne nous laissiez-vous, paisibles et heureux, dans notre sauvagerie native !

Non point qu’avant votre venue, alors que tout ici vous ignorait, nous eussions trouvé ici-bas la perfection dans le bonheur. Car peut-être n’est-il pas dans la destinée de l’homme d’être complètement heureux sur cette terre, parce que l’homme, même le meilleur, ne saurait être complètement dégagé des passions humaines. Mais loin de vous, dans nos pauvres huttes sylvestres, nous vivions sans entraves, nus, joyeux et contents du peu que nous avions. La terre, sans grande peine, nous donnait de quoi subvenir à nos besoins ; les arbres de nos forêts ne nous refusaient pas leurs fruits, et notre chaud soleil nous vêtait de ses rayons. Nos vieillards, les hommes mûrs dont l’âge avait assagi les passions et accru l’expérience, honorés par nous sans effort, sans rudesse, nous gouvernaient ; sans lois et sans querelles, nos jours coulaient dans une promiscuité fraternelle.

Pour tromper l’ennui des longues heures, nous savions de longs récits transmis parmi nous d’âge en âge ; nous savions des chants de toutes sortes, berceurs et doux comme un aveu d’amour, mélancoliques et graves comme le roulement du vent dans les hautes cimes de nos forêts. Puis, au coucher du soleil, les danses au son du tamtam nous rassemblaient et tous nos soirs ramenaient quelque fête. Si quelque guerre éclatait de village à village, pour défendre ou pour attaquer, nous avions la robustesse de nos corps et des flèches qui, peu meurtrières, ne faisaient point de maux irréparables ; et nos griots, peu savants, suffisaient pour émousser entre nous l’âpreté des haines ou, après les combats, endormir les douleurs des blessures. Qu’avions-nous besoin de vos croyances ? Pour dieux, nous avions nos grigris qui, s’ils n’étaient pas très puissants, n’étaient pas féroces du moins, et, sans chercher à imposer leur culte par la force, exigeant peu de leurs adorateurs, ne leur coûtaient pas de larmes.

Bien loin de fuir à notre approche, les bêtes, les oiseaux autour de nous vivaient en paix avec les hommes ; ils ne tremblaient pas à nous voir, ils nous sentaient amis, et nous comprenions leur obscur langage. Les familles de singes campaient dans les feuillages auprès de nous ; et si, envieux des fruits que rendaient nos cultures, ils nous dérobaient parfois quelques épis de mil ou de maïs, en frères indulgents nous feignions de ne pas voir leurs larcins, puis nous les écartions sans leur faire de mal. L’éléphant, cette masse puissante et douce, qui passe l’homme en sagesse et en intelligence, creusait pour nous bénévolement des sentiers dans les profondeurs inextricables de la forêt. Les buffles eux-mêmes se laissaient traire. Avant de vous connaître, nous ne connaissions d’autres bêtes féroces que les fauves des bois, d’autres maux que les maladies inhérentes à la condition humaine, que le ciel nous envoyait.

Mais vous avez paru ; et cette nature que nous avions apprivoisée, dès le premier jour, vous l’avez bouleversée, effarée, rendue féroce et ennemie. Vos coups de fusil inhumains et retentissants ont fait taire soudain les chants des oiseaux, mis en fuite leurs vols joyeux, réduit la forêt au silence ; et vos canons plus abominables sont encore venus faire oublier les maux causés par vos fusils.

Du nord, par terre, nous vîmes d’abord s’insinuer parmi nous, sous prétexte d’échanger leurs marchandises, des hommes blancs, la tête et le corps enveloppés de longs vêtements blancs, qui, poussés par un dieu féroce qu’ils nommaient Allah, se montrèrent pour nous perfides, durs et impitoyables. Ils venaient à nous, dans un nuage de poudre et de fumée, nous apportant, nous imposant un livre qu’ils disaient émané du ciel. Parus en amis, ils parlèrent bientôt en maîtres.

Certes, leur livre n’était pas bon, et ces hommes l’étaient moins encore. Le dolo joyeux qui égayait nos banquets, au nom de ce dieu rigide, ils nous l’interdirent ; au nom de leur dieu, ils emmenèrent un grand nombre d’entre nous, loin du pays natal, en esclavage. Mais, malgré tout, avec ces hommes, il y avait moyen de s’accommoder ; et pour ceux d’entre nous qui acceptaient, dociles, leur livre et leurs croyances, la vie encore était supportable. Les captifs mêmes, une fois les terreurs des premiers jours surmontées, finissaient par s’habituer à l’esclavage ; et l’esclave qui se soumettait à la religion imposée, aux termes de leur livre, entrait dans la famille du maître et devait par lui être traité en frère.

Mais des blancs ! bientôt il en vint de tous les côtés, et ceux-là combien plus féroces et savants en férocités de toutes sortes ! Ceux-là aussi, ils apportaient un livre, hélas ! Si le livre des premiers blancs n’était pas bon, celui-ci était pire, d’autant que les nouveaux-venus ne s’en servaient que pour justifier leurs passions, leur avarice, leurs atrocités, leurs perfidies. Quand leur livre disait « tue, » ils nous assommaient par milliers ; et quand leur livre disait « pardonne, » ils égorgeaient encore.

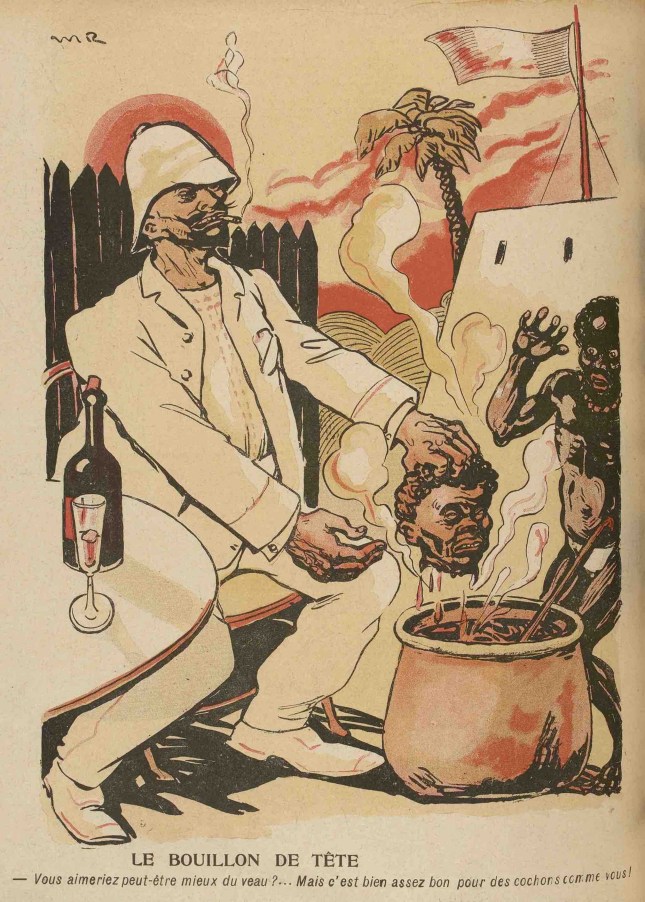

Pour égorger, pour assommer, pour ravager, oh ! ceux-là étaient incomparables ! Auprès des nouveaux-venus, les premiers, certes, n’étaient que des enfants !… Et quels riches instruments de dévastation ils apportaient avec eux pour servir leur convoitise ! Car infinie est la convoitise dont ils sont dévorés ; et, quoi qu’ils en disent, ils n’ont en vérité que l’or pour but ici-bas et pour dieu. À peine débarqués, ils le cherchent partout, et, quand ils n’en trouvent pas, ils s’ingénient à en faire. Ils en font avec la terre, avec l’eau, avec les bêtes et les plantes ; avec nous-mêmes, ils font de l’or. Ils nous pillent, ils nous enchaînent, ils nous séparent les uns des autres sans pitié, ils nous traitent comme nous nous serions fait scrupule de traiter les bêtes des bois. Ils nous vendent à d’autres blancs qui nous expédient loin, bien loin, au-delà des mers.

Et dès lors, nuit et jour, il fallut travailler, travailler sans répit et sans joie. D’embrasser leur religion, cela même ne servait de rien. Car de leur religion, malgré toutes leurs simagrées, ceux-là se moquent et n’ont souci que d’amasser du butin.

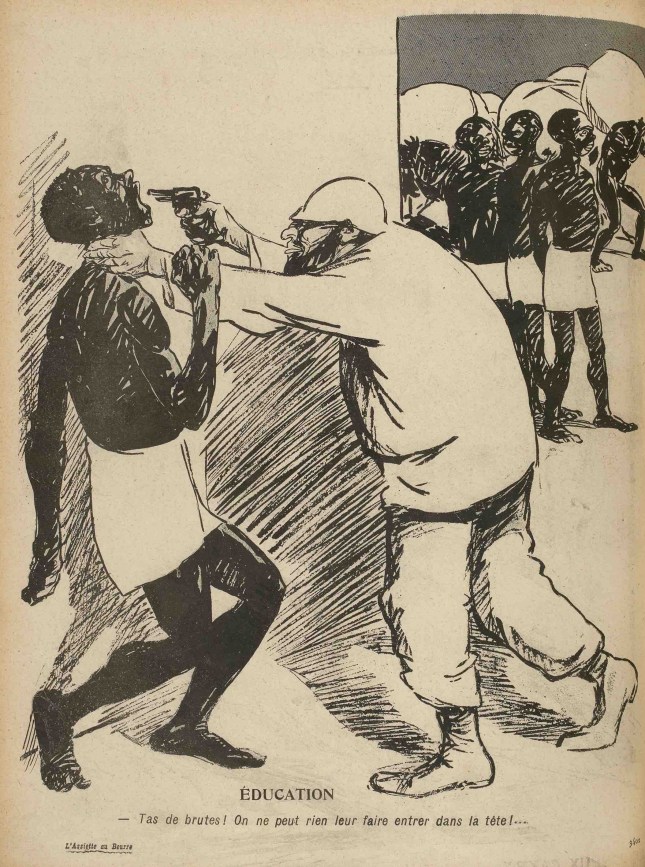

Ceux-là encore, nous traitant en esclaves, nous appelaient esclaves. Mais d’autres sont venus, réprouvant de bouche les faiseurs d’esclaves, et qui se montrèrent plus durs encore que ces maîtres qu’ils honnissaient, ajoutant l’hypocrisie comme une ironie suprême à leur cruauté. Ces autres ont par milliers chez eux des fabriques d’étoffes, dont ils ne savent que faire ; et, ingénieux à écouler le rebut de leur fabrication, ils ont inventé contre nous une vertu, merveilleuse pour leur commerce, une vertu bizarre dont nous nous étions passés jusqu’ici, et qu’ils veulent à coups de fusil nous inculquer, et qu’ils nomment la pudeur. Or, ces autres, mangeant eux-mêmes énormément, nous font périr de faim ; marchant eux-mêmes libres et le bâton à la main, ils nous font porter sans fin leurs lourdes marchandises, et, quand nous chancelons, las, accablés, sous le poids du fardeau, pour nous payer ils nous massacrent. Dans nos villages, ils apparaissent un jour, la bouche fleurie d’amitiés et de saintes promesses, et, quand ils y ont été accueillis, fêtés et repus, quand ils ont dormi dans nos cases, ils s’en emparent et nous en chassent.

Ah ! les blancs ! les blancs ! Pour accroître vos gains, pour alimenter vos odieux trafics, vous avez attisé les haines entre nous, vous avez entretenu la guerre dans nos contrées. Vous n’avez eu cesse ni repos, que vos balles n’eussent secoué ce que vous appeliez notre torpeur et que votre barbarie ne nous eût rendus aussi barbares que vous-mêmes. Pour avoir matière à trafics et pour faire vos méprisables bénéfices, vous nous avez inculqué tous vos vices ; et quand vous nous avez vus abrutis par les excès que vous nous appreniez, alors vous exultiez en vous réjouissant de l’ignominie que vous nous infligiez. Des nègres alors, opprimant d’autres nègres, se sont faits vos valets et vos pourvoyeurs ; pour un peu d’eau-de-vie, pour des liqueurs, pour ce rhum empoisonneur que vous fabriquez, ils vous livraient leurs frères traqués comme des bêtes fauves ; et vous, vous les dressiez à la chasse à l’homme ; vous leur vendiez vos fusils, vos balles, votre poudre, tous vos abominables engins de destruction.

Alors, plus de paix, plus de cesse, plus de repos. Nos forêts, nuit et jour, retentirent de coups de feu, de plaintes, de bruits de mort ; et, tandis que vous persécutiez les vivants, d’autres blancs, d’entre ceux que vous appelez des savants, venaient parmi nous secouer la poussière de nos tombes, ravir à nos morts les colliers, les bijoux, l’or dont on les parait pour le funèbre voyage, et, sans aucun respect des choses les plus saintes, violer dans leur sommeil nos vénérés ancêtres.

Ah ! votre science, vos inventions, tous ces engins dont vous êtes si fiers, vous pouviez les garder pour vous, et nous laisser notre ignorance paisible et notre quiétude. Qu’ils aient une croix ou un livre en main, nous abominons tous ces envoyés de vos religions qui, avec des paroles douces, finissent toujours par faire tant de mal et sont toujours pour nous des avant-coureurs de destruction. À tous ceux d’entre nous qui les ont accueillis, malheur bientôt est arrivé. Loin de nous ! loin de nous ! Il en cuit également et de les recevoir et de les repousser. Non ! non ! votre Dieu, nous n’en voulons pas. Votre Dieu, vous l’avez fait à votre image, perfide, lâche, impitoyable et sanguinaire ; c’est bien le Dieu qui vous convient, dieu dur qui endurcit le cœur de l’homme et bouleverse la Nature en en pervertissant les lois. Nous ne voulons pas de cette fraternité menteuse qu’avec des paroles pleines de miel ils viennent nous offrir. À nous, il nous suffit de la fraternité des singes et de tous ces paisibles hôtes des bois, contre qui par jeu, par passe-temps, vous exercez, de même que contre nous, votre abominable adresse. Ceux-là, si parfois ils nous pillent un peu, du moins ils ne nous persécutent pas. Mais vous, cette prétendue fraternité, c’est dans des flots de notre sang que vous la scellez.

Oh ! les blancs ! les blancs odieux ! blancs exécrés et redoutables ! Contre vous, contre vos vices, contre vos perfidies, contre vos armes infernales, nous, pauvres nègres, nous sommes impuissants et désarmés ! nous ne savons que mourir ! Mais contre vous, toutes ces malédictions que vous suscitez, un jour peut-être, prendront corps. Un jour peut-être, au nord, au sud, à l’orient, dans ces régions mystérieuses où se préparent en silence des populations encore inexplorées, contre vous, les hommes au visage pâle, des hommes à face jaune se lèveront innombrables par centaines de mille et par millions ; le ciel nous suscitera des vengeurs ; et à votre tour vous connaîtrez, ô tyrans, toutes les douleurs que vous nous avez fait souffrir ; vous gémirez, vous pleurerez, vous hurlerez, sans qu’on prenne pitié de vous, sans même qu’on s’aperçoive de vos souffrances ; vous connaîtrez l’horreur de la servitude et des humiliations, les séparations, l’exil loin des vôtres, les coups, les affronts, les longues agonies ; et dans le monde où flottent, impalpables, les morts, l’ombre de ce qui fut nous tressaillira alors d’allégresse, et toute cette nature, tous ces frères muets que vous torturez impudemment et que vous outragez, en vous voyant pleurer, s’épanouiront de joie et applaudiront. »

La voix se tut ; et, dans l’horreur des ténèbres, des plaintes, des sanglots, des râles douloureux jusqu’au matin lui répondirent.

Le lendemain, dans les ruines du pauvre village où, perchés sur les cadavres, vautours et corbeaux repus achevaient leur festin, une nouvelle caravane de blancs débarqua, des messieurs très corrects, parfaits gentlemen fort congrûment vêtus et merveilleusement outillés de merveilleux instruments scientifiques.

Sans perdre de temps à s’apitoyer sur les déchets inévitables du mouvement civilisateur, en hommes dévoués à la science et supérieurs du reste à toute vaine sensiblerie, ils se mirent immédiatement à la besogne, prirent des notes, tracèrent des figures, firent des relevés ; puis, avisant les cadavres de nègres, de négresses et de négrillons qui gisaient par centaines, à moitié mangés par les bêtes et méconnaissablement hideux, ils eurent bientôt fait avec leurs fins outils d’en achever le dépeçage et les expédièrent en magnifiques squelettes, montés élégamment sur fils d’archal, aux muséums des pays civilisés qui salariaient leur savoir, afin d’être exhibés en des vitrines à la curiosité intelligente du public européen, pour la plus grande gloire de l’Humanité !

–––––

(Guy-Valvor, in La Revue socialiste, tome XXII, n° 129, septembre 1895 ; les illustrations sont extraites de L’Assiette au beurre, « Les Bourreaux des Noirs, » n° 206, mars 1905)