Comme beaucoup d’autres, cette découverte est le fait du hasard. L’objet qui devait bientôt faire tant de bruit par le monde fut trouvé de façon accidentelle par des ouvriers creusant un puits pour l’établissement du chauffage au feu central sur les bords de la Seine, en un lieu où, pense-t-on, s’élevait jadis la ville de Paris.

C’était une sorte de galette parfaitement ronde, noire, luisante et percée d’un trou en son milieu. On la prit d’abord pour un morceau de houille dont la forme régulière eût été due à quelque caprice de la nature. Pourtant, un examen chimique vint bientôt modifier cette opinion en révélant la véritable composition de ce singulier disque : une gomme végétale que la grossière industrie de nos aïeux était parvenue à durcir par un procédé primitif de vulcanisation.

Ainsi, on se trouvait en présence, non pas d’un produit naturel comme on l’avait supposé de prime abord, mais d’une chose fabriquée par la main des hommes à l’âge de la pierre sculptée. Il n’en fallut pas davantage pour surexciter d’une façon inouïe les facultés imaginatives du monde savant. En un clin d’œil naquirent cent hypothèses contradictoires dont les plus retentissantes furent sans contredit celles que soutinrent respectivement le docteur Néon et le professeur Triphasé.

Pour le premier de ces messieurs, le disque trouvé dans le sous-sol séquanais ne pouvait être qu’une sorte de gâteau fossile. À l’état frais, expliquait-il, cette friandise était de rigueur à la fin des repas funéraires, ce qui expliquait sa couleur noire, le noir étant l’emblème du deuil. En un long mémoire bourré d’arguments ingénieux, l’illustre savant donnait en outre les plus intéressants détails sur le régime nutritif de races préhistoriques, lesquelles se nourrissaient exclusivement de caoutchouc plus ou moins additionné de soufre, substances évidemment impropres à l’alimentation de l’homme moderne, mais qui convenaient parfaitement à nos lointains aïeux dont la voracité se trouve attestée de façon surabondante par l’existence de nombreuses statues, toutes figurées bouche ouverte.

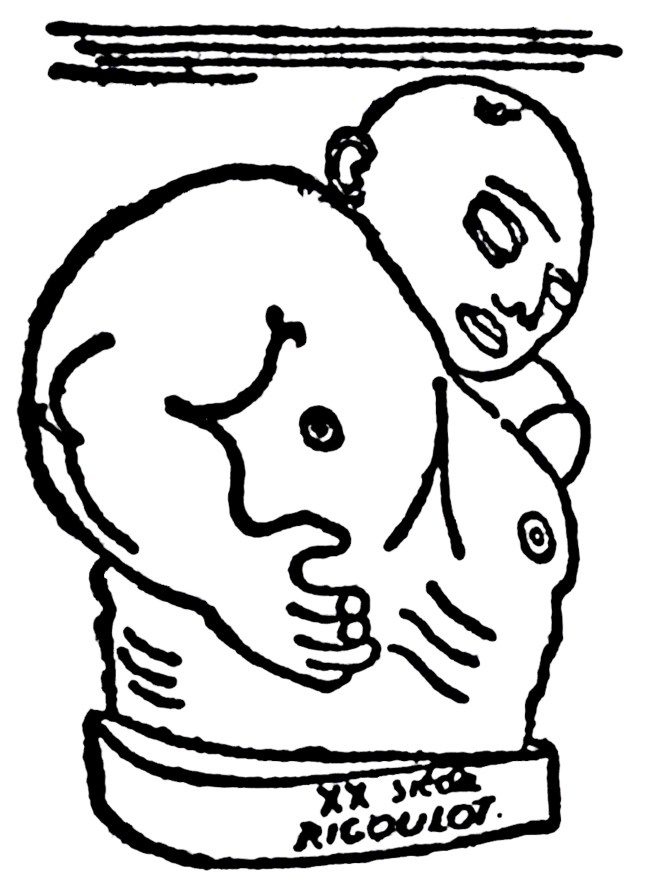

Bien différente, mais non moins catégorique, était la thèse présentée par le professeur Triphasé. C’est lui, on s’en souvient, qui, le premier, attira l’attention des spécialistes sur le développement anormal de la musculature chez les athlètes de pierre ou de bronze provenant des terrains quaternaires. La raison de cette curieuse hypertrophie est, disait-il, facile à deviner ; elle réside tout entière dans le goût excessif qu’éprouvait alors l’humanité pour les jeux et les exercices violents. Comme il fallait s’y attendre, le professeur reconnut sans hésiter dans le disque nouvellement mis à jour un accessoire sportif dont il eut bientôt déterminé la nature.

« Ce que mon éminent confrère Néon a pris pour un gâteau, expliqua-t-il, n’est en réalité qu’une variété de palet dont le maniement constituait la distraction préférée du menu peuple. Avec la vigueur et l’adresse communes à tous les êtres primitifs, les Parisiens lançaient au loin ce projectile qu’il s’agissait en outre d’enfiler par le trou central à une pointe placée à distance convenable. »

Tout aussitôt, le monde savant, entraînant à sa suite la masse des profanes, se trouva partagé en deux clans d’égale force et semblablement convaincus, le premier ayant fait sienne l’opinion du docteur Néon, le second s’étant rangé comme un seul homme derrière le professeur Triphasé.

La controverse se poursuivit durant de nombreuses semaines au cours desquelles les Néonistes tentèrent de faire triompher leur doctrine au prix d’une effroyable consommation de cobayes et d’autres animaux de laboratoire qu’ils prétendaient alimenter à l’aide de biscuits à base d’ébonite.

Pendant ce temps-là, les Triphasiens s’exerçaient, d’ailleurs sans aucun succès, au lancement du disque et à l’enfilage à distance.

Les hostilités menaçaient de s’éterniser quand un archéologue alors presque inconnu, M. Porphyre, crut devoir signaler à ses confrères un détail dont l’importance n’avait pas encore attiré l’attention. En examinant à la loupe la curieuse plaque récemment déterrée, le jeune savant avait, en effet, relevé une sorte de rayure creusée en spirale sur chacune des deux faces du disque, depuis le centre jusqu’au bord extérieur.

Ce sillon, dont l’existence ne s’expliquait pas davantage sur la pâtisserie du docteur Néon que sur le palet du professeur Triphasé, constituait un nouveau mystère, plus impénétrable, semblait-il, que tous les autres. De nombreux chercheurs se flattèrent néanmoins d’en détenir la clef, entre autres M. Mygale, le distingué directeur de l’Institut oculariste.

« Ne cherchez pas, dit-il à ses collègues. Nous sommes tout simplement en présence d’une tablette portant une notice tracée en creux à l’usage des aveugles, et dont je me fais fort de déchiffrer le texte. »

Il publia, en effet, dans une grande revue scientifique, une traduction du document supposé. Cette étude fait aujourd’hui encore l’admiration de tous les paléographes, sinon par son exactitude, du moins par son ingéniosité. Elle eut, dans le monde entier, le plus grand retentissement ; aussi chacun fut-il fort surpris en apprenant que M. Porphyre en contestait formellement l’authenticité.

« Le disque en question, écrivit-il dans une autre grande revue scientifique, n’est ni une galette comestible, comme l’a supposé le docteur Néon, ni un palet, comme le veut le professeur Triphasé, ni une page d’écriture pour aveugles, comme le prétend M. Mygale.

J’ai les meilleures raisons pour affirmer que nous nous trouvons plutôt en présence d’une pièce détachée provenant de quelque machine parlante ou chantante au moyen de quoi nos barbares ancêtres charmaient leurs loisirs. »

À cela, MM. Néon, Triphasé, Mygale et, d’une façon générale, tous les ennemis du jeune savant répondirent, sur le mode ironique, que leur cher confrère avait beau jeu d’avancer une aussi hasardeuse conjecture, mais qu’il lui serait, sans doute, malaisé d’en établir le bien-fondé, puisque les fameuses machines avaient disparu, à supposer qu’elles eussent jamais existé autrement que dans l’imagination téméraire d’un jouvenceau dénué de tout esprit scientifique.

La réplique de M. Porphyre ne se fit pas attendre.

« Les machines parlantes et chantantes, en usage au XXe siècle, ont en effet disparu, déclara-t-il. Néanmoins, mes détracteurs apprendront bientôt, à leur grande confusion, qu’il n’est pas impossible de reconstituer ces appareils. »

Il se mit au travail avec une telle ardeur que bientôt les journaux et les écrans de télévision purent reproduire de nombreuses photographies montrant dans tous ses détails l’engin dont M. Porphyre venait d’achever la construction.

On demeura déconcerté par la simplicité de ce dispositif, essentiellement composé d’un plateau tournant destiné à recevoir le disque, d’une aiguille dont la pointe vibrerait sur les aspérités du sillon et d’un microphone amplifiant les sons ainsi produits. Tel était l’instrument qui allait faire résonner, à cinquante siècles de distance, la voix du passé !

Il avait été décidé que l’appareil de M. Porphyre fonctionnerait pour la première fois en public, devant une assistance aussi nombreuse que possible, composée de savants, d’artistes, de personnages importants et de simples curieux.

On ne saurait exprimer avec des mots l’émotion qui s’empara de tous à la nouvelle de cette expérience. Une telle aventure ne tenait-elle pas du prodige ! Ne fallait-il pas voir mieux qu’un hasard dans cette découverte permettant soudain aux hommes modernes d’entrer en relations avec ceux qui les avaient précédés de si loin sur la Terre ! N’était-ce pas la volonté même des vieux morts qui avait guidé la main des vivants jusqu’à cette cachette où gisait depuis tant de millénaires le mystérieux disque ?

Les heures s’écoulaient dans une fièvre d’impatience et de curiosité. Enfin, le grand jour arriva. Bien avant l’heure fixée, le grand amphithéâtre du Palais des Sciences, où devait se donner l’audition, regorgeait d’une foule, au premier rang de laquelle on remarquait le docteur Néon, le professeur Triphasé, M. Mygale et cent autres savants.

Tout ce monde poussa un long cri d’enthousiasme lorsque les garçons du laboratoire apportèrent, sur une estrade dressée au fond de la salle, le fameux appareil construit par M. Porphyre.

L’instant était solennel. Un silence de mort régnait dans l’immense vaisseau où chacun retenait sa respiration, et sans doute eût-on entendu voler une mouche si la derrière mouche n’avait été depuis longtemps exterminée par les soins des comités d’hygiène.

Enfin, un léger bruit s’éleva, sorte de petit raclement amplifié par le microphone… Tout à coup, ce fut l’éclatement d’une fanfare incroyablement bruyante, Avec une intensité diabolique s’élevait la plus étrange mélodie que l’on pût imaginer, un concert sauvage, auquel collaboraient dix instruments de timbre différent, quelque chose tout à la fois de violent et de doux, d’impérieux et de câlin, avec des accalmies soudaines, suivies d’explosions inattendues. Le tout rythmé, cadencé, scandé dans un mouvement qui semblait devoir se communiquer de façon irrésistible à tous les objets environnants.

Dans la salle, il y avait eu tout d’abord un effet de surprise qui immobilisait les gestes et retenait les souffles, mais, soudain, on assista au plus inouï des spectacles. M. le professeur Triphasé, qui avait pris place sur l’estrade, non loin de l’appareil, venait de se lever. En proie à l’on ne sait quel délire, il s’était mis à gambader sur place, les pieds traînant sur le sol, le torse agité du plus curieux déhanchement.

Le docteur Néon, son voisin, avait tout d’abord regardé le professeur avec ahurissement. Tout à coup, il se leva lui aussi, et l’imita. Ce fut ensuite le tour de M. Mygale, puis de tous le autres savants et personnages officiels.

De proche en proche, l’étrange contagion gagna du terrain. Bientôt, tous les auditeurs, hommes, femmes, enfants, vieillards, se mirent à gambiller pareillement. Mais le curieux accès de folie collective ne se borna pas aux limites de cette enceinte solennelle. Dans les milieux les plus éloignés, dans les villages les plus infimes, partout où des postes de T. S. F. diffusaient la musique ressuscitée, le même phénomène se produisit. Partout, à la même minute, sur la Terre entière, tout le monde se trémoussait en cadence.

L’humanité, après de longs siècles d’oubli, venait de réinventer la danse.

–––––

(Bernard Gervaise, « Les Contes de Paris-Soir, » in Paris-Soir, grand quotidien d’informations illustrées, douzième année, n° 3793, dimanche 25 février 1934 ; « Contes et récits, » in L’Écho d’Alger, vingt-quatrième année, n° 9163, vendredi 6 septembre 1935. Les illustrations sont extraites de la publication dans Paris-Soir)