Le hasard d’une flânerie à la foire m’avait conduit devant la baraque d’un de ces phénomènes physiologiques dénommés frères siamois. J’étais entré ; et de ce spectacle une obsession m’était restée, qui hanta mon retour à la maison.

Je me couchai, mais, dans l’agitation d’une insomnie persistante et pénible, ma pensée conserva la vision de cette jumeauté bizarre. Puis, lorsque vint la torpeur lourde du matin succédant à la fébrilité de la nuit, mon esprit continua en un rêve désordonné les imaginations de la veillée.

Ce fut un cauchemar horrible.

J’étais moi-même une de ces excentricités telles Rosa Josefa de réputée mémoire.

Une incalculable durée de songe s’écoula, pendant laquelle je vécus la création somniale d’une de ces extraordinaires existences. Je ne dirai point ces vagabondages de mon cerveau surexcité, le souvenir de mes lectures sur de pareils sujets ayant seul peuplé la première partie de ce rêve.

Mais une sueur froide inonde encore ma chair à la remémoration de ce qui suivit.

Mon être double, soudain, se décomposa en deux moi distincts, quoique toujours unis par le lien corporel.

Et je sentis mon moi de droite qui était investi par la mort.

Dualisée aussi, ma pensée présidait.

En même temps, elle assista aux affres horribles de l’agonie d’une moitié de moi-même et à la terreur affolée du moi de gauche qui demeurait vivant auprès de cette mort.

Comment de tels paroxysmes ne m’éveillèrent-ils pas ?

Un froid funèbre, une roideur cadavéreuse envahissaient une part de ma personnalité. Et cette part conservait sa mentalité particulière, lucide parfaitement, qui éprouvait tous les progrès de l’anéantissement, tandis que l’autre part, avec sa propre pensée, se terrorisait à ce spectacle et à la sensation d’un contact glacial dont elle ne pouvait se reculer.

Des minutes passèrent, de cette infinie éternité des instants de songe, plus séculaires encore de tant d’effroi.

Enfin, mon moi de droite fut mort. Toute la vie le quitta et également sa pensée fut éteinte.

La recrudescence de l’horreur se spécialisa alors, entière pour le moi survivant.

Horreur physique et intellectuelle !…

Être joint intimement à une moitié de soi qui fut vous et qui n’est plus et de qui cependant on ne peut se détacher, qui est une part de vous-même, quoique de la mort ! Oh ! cette immobilité rigide, cette puanteur froide, auprès de vous, contre vous, en vous ! Survivre, tronçon de soi, à une part de soi ! Être de la vie et déjà, néanmoins, de la mort ! Ces deux mots, ces deux états : – la vie, la mort ! – ce contraste terrible, ainsi réunis en une affreuse unité.

Les sens de ce moi survivant participaient à ce cauchemar. Ma tactilité se révulsait à des touchers de chair marmorale et gourde ; ma vue était apeurée, effarée, devant cette inertie pâle ; mon ouïe entendait le grouillement de la décomposition matérielle, dont mon odorat et mon goût percevaient la saveur fade de la puanteur fétide.

Et toujours aussi l’esprit de ce moi, demeuré raisonnant dans ce crescendo d’épouvante, centralisait ces sensations, ces frissons inexprimables, atteignait à des suprêmes de fantastique.

L’éveil arriva, dans un sursaut brusque. Une fièvre de démence, à grands coups, battait mes tempes ; mon cœur était suffoqué ; une sueur glacée inondait mon corps et mes cheveux étaient dressés.

Huit jours durant, je conservai ensuite à mon côté droit une impression très douloureuse de paralysie.

–––––

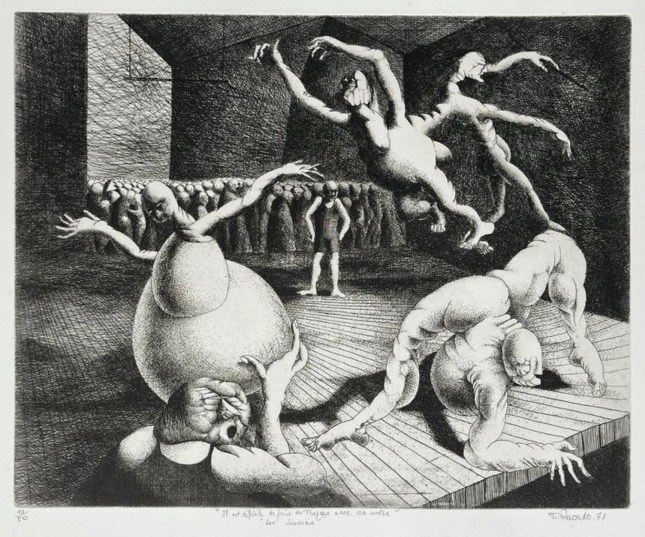

(Louis Latourrette, in Don Juan, troisième année, n° 206, dimanche 12 septembre 1897 ; Felix de Recondo, « Les Siamois, » gravure, 1971)