La Bête du Gévaudan, c’était un puma. Tâchons de ne pas le savoir. D’ailleurs, le sait-on bien ?

Les uns l’ont vue avec un museau de chat, les autres avec un museau de cochon ; on lui a compté six griffes, puis on ne lui en a plus compté que quatre – elle eut même un moment des sabots de cheval. – Elle a paru tantôt extrêmement grosse, et tantôt fort petite ; tantôt elle s’est laissé rattraper à la course par de simples mâtins, et tantôt elle a montré assez de rapidité pour être aperçue dans le moment à huit lieues de l’endroit où elle venait de se signaler par ses carnages. D’une audace et d’une furie à ne reculer devant rien, et puis déguerpissant devant une petite fille qui lui lance des cailloux, devant un berger qui lui jette son chapeau.

Était-elle un chat-tigre de la presqu’île de Yucatan, une hyène échappée à la ménagerie du roi de Sardaigne, ou à son conducteur qui la menait à la foire de Beaucaire, voire un singe, « certainement venu de Malacca où les singes sont d’une espèce plus cruelle ? »

Peut-être son nom était-il « légion, » et a-t-elle pris à son compte les exploits de plusieurs loups ? Deux siècles avant, un loup de la forêt de Fontainebleau avait égorgé plus de cent cinquante personnes, et d’autres, dans le temps même de la Bête, attaquèrent pareillement bergers ou voyageurs à Verdun, à Roanne, dans le Dauphiné, ailleurs encore.

Un loup-cervier, alors, d’une férocité extraordinaire, et dont l’espèce était déjà à peu près perdue ? Quelque dernier témoin des anciens âges, comme pourrait l’être quelque bièvre en un îlot du Rhône, quelque bison dans la forêt polonaise, après les guerres. Sait-on qu’au quinzième siècle il y avait encore en Afrique des kangourous ? On n’en peut guère douter, lisant ce passage du Traité des Subtilités, de Jérôme Cardan :

« En Éthiopie naist une beste qui a la partie entérieure semblable au regnard, la queue et la part postérieure semblables à un marmot (singe), les piez entérieurs comme ceux de l’homme, les oreilles de chauve-souris, qui a une bourse soubg le ventre, où elle porte ses petits, et ne les laisse jamais, sinon quand elle veut les allaicter. »

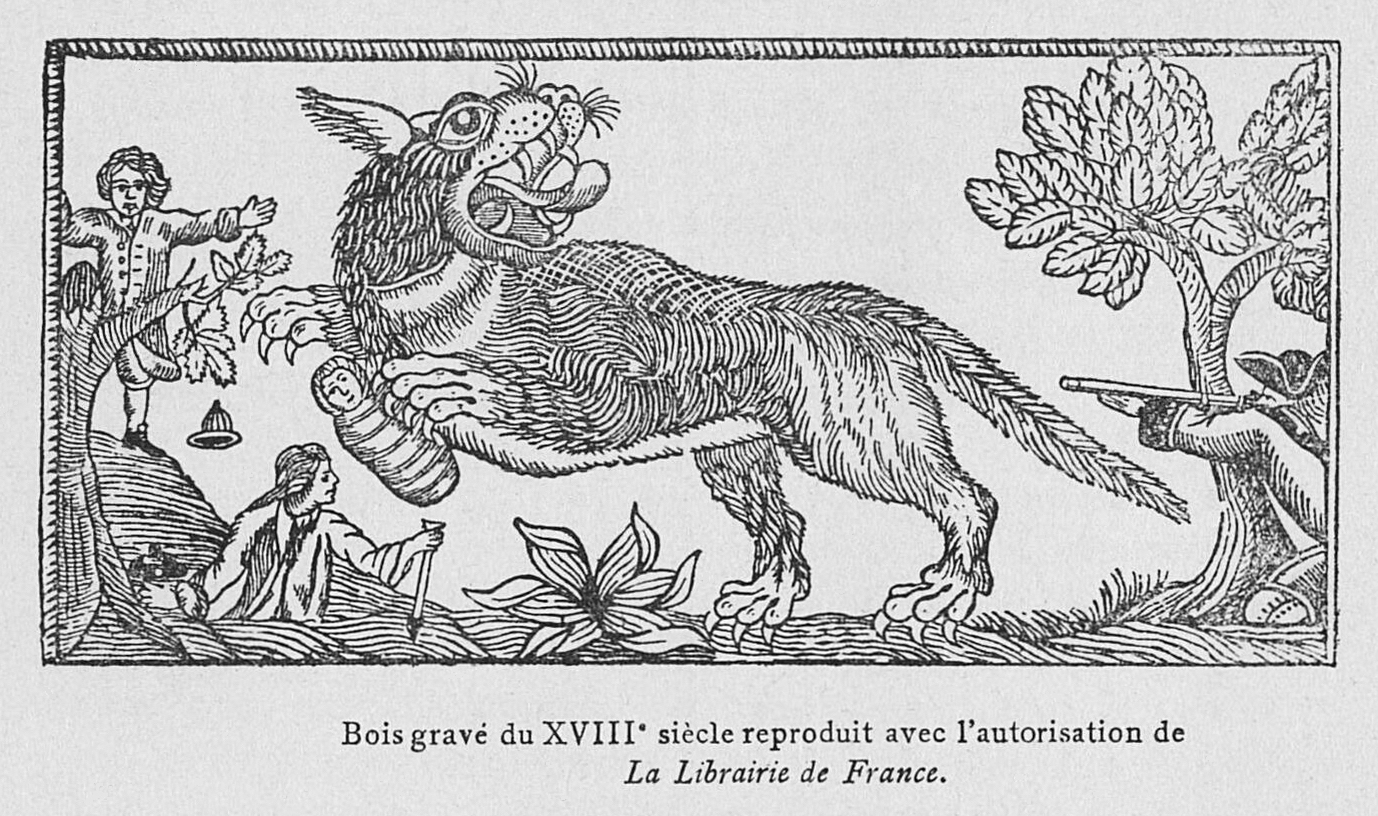

Penser que la Bête ait été un produit d’ours et de louve, comme certains l’ont voulu, c’est d’assez difficile créance. Quelque monstre alors ? Les monstres ont toujours beaucoup frappé l’imagination populaire. Il n’est que de se rappeler les vieux almanachs, les antiques placards et feuilles volantes. Un « bois » conservé dans le fonds de l’Imprimerie Générale, à Clermont d’Auvergne, et reproduit dans l’Imagerie Populaire de MM. Pierre-Louis Duchartre et René Saulnier, Librairie de France, fait voir la Bête du Gévaudan telle que la voyait le peuple des campagnes. C’est elle, sans point de doute. Elle vient de trancher une tête, comme elle faisait, d’un seul coup de gueule, et, laissant là le cadavre dépouillé, criblé de blessures, elle a arraché un bras et va l’emporter pour le ronger en quelque coin de forêt. Les choses se passèrent ainsi, certaines fois, et le graveur a bien sûr retracé la scène d’après une relation précise. La Bête est énorme. Elle a sur l’échine une espèce de crête pareille à celle du dragon que terrasse Saint Michel, et des yeux, on dirait, sur différentes parties du corps, comme si l’on avait pris à la lettre le mot de chez nous : elle avait des yeux tout autour d’elle. L’estampe est plus que sauvage, mais l’on conçoit bien le propos du graveur, qui a été de rendre ici manifeste ce qui se disait dans les veillées. La crête ou l’échine hérissée, les griffes, l’attitude, il a tout figuré selon les bruits qui couraient alors. Et comme la Bête passait pour un loup-garou, il lui a donné une face humaine menaçante, sinistre et barbue. Au ciel, dans la nuée, apparaissent une croix et une discipline – le fléau de Dieu.

Ce barbare placard est à la très décorative image que reproduit aussi l’Imagerie Populaire, ce que la tradition paysanne est à une relation élégante et fleurie. La gueule béante, bondissante, « bien levrettée, » la Bête qui enlève un poupon tandis qu’un chasseur coiffé d’un chapeau à la brigadière la couche en joue, a ici autant de style qu’un léopard de blason sur champ d’azur. Et malgré son allure furieuse, elle ne saurait à beaucoup près donner autant de terreur que l’autre, la maladroite, la brute, la paysanne.

La Bête commença ses ravages à l’arrière-saison de 1764 et, en quelques semaines, elle eut sa légende :

Venez, les yeux en pleurs,

Écouter, je vous prie,

Le récit des horreurs

D’une bête en furie,

Hélas ! si redoutable

Qu’on n’a rien vu de pareil…

Elle apparaissait à l’improviste, se jetait par derrière sur ses victimes, les dépeçait et leur rongeait les membres. Sur quarante lieues, de l’Auvergne aux portes d’Uzès, elle courut le pays. On ne comptait plus ses carnages, encore que la complainte exagère :

Car on fait nombre

De quatre cents paysans

Que la Bête de ce monde

A dévoré de ses dents.

Chasses à cheval avec meute de limiers, battues de cent paroisses, affûts, chausses-trappes, poisons, rien n’empêchait la Bête de tenir la campagne. Le brave Dechamel et ses cinquante dragons du régiment de Soubise, puis les messieurs Denneval, ces Normands, louvetiers de renom, envoyés par la cour, enfin le sieur Antoine « seul porte-arquebuse du roi, » avec quatorze gardes-chasse et tout un train de vénerie n’y purent rien. Si M. Antoine tua dans le bois des Chazes un loup énorme qu’on tint d’abord pour la Bête, il apparut bien ensuite que celle-ci continuait ses ravages.

On ne savait plus que faire, en vérité. Il ne manquait pourtant pas de gens ingénieux. M. Joas de Papoux écrivait de Nîmes pour exposer un dessein bien concerté à Mgr de Mende. Premièrement, se pourvoir de vingt-cinq hommes intrépides. Deuxièmement, de peaux de lion, d’ours, de léopard, de cerf, de biche, de veau, de chèvre, de sanglier, de loup mâle et femelle, de mouton. Troisièmement, revêtir quinze hommes desdites peaux « et les autres avec des petits gilets et de longues culottes bien garnies de plumes de différentes couleurs et leur faire faire pour tous des bonnets de carton en forme de casques garnis aussi avec des plumes et entremêlés de petites lames de couteaux. » Quatrièmement, on oindrait tous ces vêtements de miel et on odorifèrerait le tout de musc. Dans de petites « boëtes, » on aurait douze onces de graisse de chrétien ou de chrétienne mêlé à du sang de vipère. Cinquièmement, on armerait les hommes d’un bon couteau de chasse, d’une patte de fer à trois griffes, et d’un pistolet d’arçon à deux coups « chargé de trois balles carrées mordues par la dent d’une femme ou d’une fille, » ainsi que d’un petit lingot de fer carré ; toutes balles et armes ointes de ladite graisse. Ainsi équipés, les vingt-cinq hommes n’auraient plus qu’à parcourir les bois ou forêts de trois à trois (25 : 3 ?!), « se tenant les uns les autres à la distance de trente à quarante pas, formant un triangle, en observant de garder un grand silence, Dieu bénira l’entreprise. »

Cela ne pouvait manquer, et M. Joas de Papoux s’offrait à commander la brigade. D’autre part, le sieur Duparquet, commandant réformé du régiment de la Sarre, présentait, « suivant ses connaissances acquises surtout en faisant la guerre en Canada avec les ruses sauvages, » « un modèle de chasse inconnu et un projet de chasse pour détruire la Bête féroce. »

Cernée, attaquée, suivie et mordue par les chiens, la Bête s’échappait toujours. Son agilité paraissait hors des règles de la nature. Posant ses pattes de devant sur l’appui des fenêtres, elle venait regarder dans les maisons, et l’on prétendait qu’elle savait ouvrir les portes. Toutes les ruses, toutes les malices, elle les avait ; si le petit berger avait trouvé un refuge, elle tourmentait ses agneaux, jusqu’à ce que l’enfant, le cœur remué par ces cris pitoyables, ne pût se tenir de venir à leur secours. Elle écoutait, comprenait, devinait, et trouvait toujours le moyen d’accroître son prestige. Le poison paraissait n’avoir aucun effet sur elle, et abattue, blessée, parfois même au gros sang, elle ne semblait pas se porter plus mal ni seulement ralentir ses courses. Ne tournait-elle pas les gens en dérision, allant avertir par des pleurs pareils à ceux d’une personne les parents de ceux qu’elle venait d’égorger ? On pouvait bien lui lâcher des coups de fusil : si la balle la renversait, elle poussait un cri, se relevait, se secouait et disparaissait comme si de rien n’était. On disait qu’elle charmait les hommes et le feu.

La calamité était grande. Durant toute l’année 1765 et les premiers mois de 1766, la Bête ne cessa de causer des malheurs. Ce n’étaient que voyageurs attaqués, enfants enlevés, vachères dévorées, car elle s’en prenait surtout aux femmes. On ne trouvait plus à louer de bergers ; les gens n’osaient plus aller par les chemins ni travailler leurs terres.

Dans les veillées, la vieille imagination visionnaire se donnait du champ. Les historiettes, qui se content les soirs devant les landiers, une fois tiré le rideau rouge, les dits et remarques de l’antique bestiaire, jamais écrit, et puis la mythologie paysanne, la tradition de fantasmagorie et de prestiges, tout ce qui semble tapi dans l’ombre au creux des métairies, sous la haie du chemin creux, parmi les genêts et les genièvres de la lande, tout cela en ces jours reprenait corps et vie. Comme les mauvais esprits se rassemblent, là où le sang coule, des quatre coins de la campagne, ces histoires brouillées, obscures, jamais perdues, revenaient du fond de la mémoire sans âge des champs faire à la Bête un cortège fantôme de sorcelleries et de terreurs.

C’était un homme, encore sidéré de lui avoir vu franchir d’un bond une très haute muraille, qui l’avait entendu dire fort distinctement : « Avouez, mon ami, que, pour un vieillard de quatre-vingts ans, ce n’est pas mal sauter ! »

C’étaient deux femmes des Escures, paroisse de Fournels, qui, en allant à la messe, avaient été rejointes par un homme extrêmement bourru. Pendant le trajet qu’elles firent en sa compagnie, « voyant les longs poils de son estomac à travers la fente de sa chemise, elles étaient tellement saisies de frayeur que la respiration leur manquait, et pouvaient à peine se tenir sur leurs jambes quand cet homme les quitta brusquement ; et dans la matinée on avait vu la Bête dans les environs. » On croyait donc à un loup-garou, qui de rage voulait empêcher ces femmes d’aller à la messe.

Dans la grosse et curieuse Histoire de la Bête du Gévaudan, véritable Fléau de Dieu, qu’il a imprimée lui-même, de façon un peu rustique, M. l’abbé P. Pourcher conte un fait semblable « qui s’éleva du côté de Saugues. Trois ou quatre femmes sortant de cette ville, deux à deux à cheval, trouvèrent non loin un pauvre homme portant un fusil rouillé : il leur dit qu’il allait tuer la Bête. Une de ces femmes qui était en croupe ne savait pas se tenir à cheval et lui demanda de lui aider à se redresser. Elle sentit sa main bourrue. » Dès que l’autre fut un peu éloigné, elle raconta cela à ses compagnes et le tremblement les prit. « Arrivées à Pompeyrenc, cet homme fut de nouveau là auprès d’elles et leur demanda si elles voulaient passer le bois du Favart. La frayeur ne leur permit pas d’aller plus loin. Quelques instants après, on vint annoncer que la Bête était au bois du Favart. »

Un loup-garou, ce fut trop peu dire, bientôt. Les paysans la regardaient comme quelque diable, et tant sur ce qu’ils lui voyaient faire que sur ce qu’on avait inutilement fait pour la détruire.

« Ils la tiennent, dit une lettre du temps, pour un être sublimement raisonnant, immortel, invulnérable, qu’il faut chasser avec de l’eau bénite, et qu’il est non seulement inutile, mais risible de poursuivre avec le fusil. »

« Cependant, ce diable-là mange de fort bon appétit et, ce qui lui convient encore moins, il mange de fort belles filles, qu’à juger en diable il gagnerait bien plus à tenter et à s’en servir pour tenter les hommes. »

L’aimable sceptique qui badinait ainsi imaginait assez légèrement les malheurs arrivés à ces pauvres gens de campagne, qui ne sortaient plus de chez eux qu’armés d’une baïonnette au bout d’un bâton. C’était la troisième année, et l’on était déjà au mois de juin. Chasseurs du pays, dragons, louvetiers, gardes-chasse envoyés par le roi, n’avaient pu venir à bout de la Bête. Alors, on fit une retraite où l’on pria Marie. Le jour de la clôture, les paroisses allèrent en procession à la chapelle de N.-D des Tours, qui est assise sur l’avancée d’une colline, à deux lieues de Saugues. Il y eut aussi un pèlerinage à N.-D de Beaulieu, près de Paulhac, et c’est là que Jean Chastel, un paysan quelque peu braconnier, fit bénir son fusil et trois balles.

Le vendredi 19 juin 1766, trois cents hommes menés par le comte d’Apcher vinrent cerner le bois de la Ténazeire hanté par la Bête depuis quelques jours.

À onze heures et à minuit,

Monsieur le Comte prend parti

Avec autres gens de chasse

D’aller la Bête chasser…

Les batteurs la levèrent et la poussèrent vers Jean Chastel, qui était posté sur la Sogne d’Auvert.

« Quand la Bête lui arriva, Chastel disait les litanies de la Sainte Vierge. Il la reconnut fort bien, mais, par un sentiment de piété et de confiance envers la Mère de Dieu, il voulut finir ses prières. Après, il ferme son livre, il plie ses lunettes dans sa poche et prend son fusil et, à l’instant, tue la Bête qui l’avait attendu. »

Ainsi arrive en une heure ce qui n’est arrivé en dix mille.

Jean Chastel, que les gardes-chasse du sieur Antoine avaient naguère mis en prison, ne reçut pas grand accueil de la Cour, ni grande récompense. La Bête, mal préparée par un chirurgien de village, pourrit en route et il fallut l’enterrer en arrivant à Versailles ; de sorte qu’on ne saura jamais ce qu’elle était véritablement. Ce mystère qui demeure, cette ingratitude des grands envers le petit déjà molesté, l’histoire de la Bête ne se compose-t-elle pas comme une admirable image populaire ?

« On dit qu’à l’endroit de la Sogne d’Auvert où la Bête tomba, l’herbe ne vient pas plus longue une saison que l’autre, et qu’elle est rougeâtre et qu’aucun animal ne la mange. D’autres le nient. » Car ce monde est livré aux contradictions.

–––––

(Henri Pourrat, in La Cigale uzégeoise, revue scientifique et littéraire, première année, n° 4, juillet 1926 ; cet article a été repris avec quelques modifications, sous le titre : « La Bête du Gévaudan, » dans La Nouvelle Revue des Jeunes, bi-mensuel, deuxième année, n° 18, samedi 25 novembre 1930. La première gravure est extraite de la publication originale)