IV

Si l’idéal des joueurs de billard est de faire des « séries » aussi prolongées que possible, c’est aussi celui de plus d’un de mes confrères en chronique ; mais j’avouerai tout net que ce n’est pas le mien. Aussi, à moins qu’il ne renaisse quelque importante occasion, cette correspondance, Monsieur et cher Maître, sera la dernière que je me permettrai de vous adresser par la voie du Vélo.

Quatre articles sur le même sujet, cela me paraît énorme. Peut-être cela a-t-il paru plus démesuré encore à nos lecteurs. Mais je ne le ferai plus.

Pourtant… cet avenir, qui nous est absolument inconnu, est une des matières favorites sur lesquelles les hommes aiment le mieux s’entretenir. Ils croient connaître le présent, ils ont des idées toutes faites sur le passé, qui étonneraient sans doute bien les défunts (imaginez seulement Molière assistant à une représentation actuelle d’une quelconque de ses œuvres !) ; mais l’avenir semble leur être encore plus familier que tout le reste, parce qu’ils sont convaincus qu’il leur appartient. Aussi sommes-nous encore plus volontiers prophètes qu’historiens. L’attitude est plus belle. Nous savons, à n’en pas douter, ce qui pourra arriver dans quelques centaines d’années. Seulement, nous sommes très surpris et presque indignés quand nous voyons en nous levant le ciel brouillé de pluie alors que nous avions, dans nos projets, escompté le beau temps.

La matière est donc la plus vaste qui soit, car on peut s’y égarer dans tous les sens. L’imagination la plus folle y a autant de droits, et peut-être autant de chances, que le plus rigoureux calcul. Et pourtant, chose curieuse, l’auteur de la « Machine à voyager dans le Temps » et de la « Guerre des Mondes » a préféré, pour ses remarquables « Anticipations, » recourir au raisonnement mathématique qu’à cette imagination si riche, si saisissante, et qui nous tient tour à tour sous le charme ou dans l’angoisse.

La raison que vous en donnez, Monsieur, est certainement fort noble et élevée. Vous dites que le roman d’avenir imaginé a toujours quelque tendance à enclore une satire du temps présent.

Cela nous donne, soit dit en passant, une clef non négligeable pour tous vos beaux romans d’imagination. Mais, comme vous avez senti que vous aviez à traiter quelques questions sociales fort graves, c’est au rebours, dans le présent même que vous avez cherché l’explication de l’avenir, et vous avez strictement banni de votre examen tout ce qui pouvait côtoyer la fantaisie et la satire. Pourrait-on dire que ce fait même vient confirmer les « anticipations » de ceux qui disent que le roman est une forme littéraire qui ne florira plus dans l’avenir. Hélas ! je le crains – et c’est bien ennuyeux pour ceux qui aiment encore à écrire des romans.

J’ai déjà indiqué, dans nos précédents entretiens, quelques-uns des plus importants résultats matériels et sociaux que vous faites découler de l’invention, si considérable, des nouveaux moyens de locomotion : transformation du système général de trafic ; limitation de plus en plus grande des transports par voie ferrée et par le moyen des chevaux ; changements très importants dans l’éducation, dans l’organisation et dans la façon de penser des sociétés, où l’ingénieur et le mécanicien prendront une place de plus en plus grande, et même une influence politique que l’on ne soupçonne pas encore.

Parmi les points de vue innombrables que nous suggère votre livre, je suis forcé d’examiner rapidement les principaux et de ne m’en tenir qu’à ceux pour lesquels nous voyons déjà un commencement de résultat.

Il est certain, par exemple, que le système des grandes routes sera, d’ici vingt ans, tellement modifié que d’ici là toutes les cartes auront dû être remaniées de fond en comble. Non seulement elles changeront de nature et seront pour la plupart parfaitement lisses et égales, quelque chose comme les chaussées de l’Avenue de la Grande-Armée (à travers les campagnes, grands dieux ! que diront les Amis des Paysages, s’il en reste encore ?), mais aussi elles affecteront des directions tout à fait différentes. Au lieu, soit de contourner les obstacles, soit de les transpercer de part en part, elles les épouseront étroitement, puisque la fonction des nouveaux moyens de locomotion est, précisément, de les boire. Supprimant la notion des pentes, ou, ce qui est tout un, la difficulté de les gravir, elles rendront inutiles les tunnels, en spirale ou autres, qui auront fait l’admiration de notre génération, et coûté des efforts colossaux pour réaliser des idées jugées, dans l’avenir, puériles.

Ces routes nouvelles se combineront peut-être avec les routes encore existantes, tout comme les trottoirs cyclables ont commencé de l’indiquer. Je ne parle pas des chemins mobiles dans l’examen desquels vous faites une incursion. Pourtant, là encore, il y a un commencement de réalisation avec les essais faits en Amérique des transbordements de voyageurs sans arrêts des trains.

Des modifications dans les moyens de transport et dans les voies de communications doivent forcément découler des changements incalculables dans la distribution même de la population. Déjà les grandes villes, comme vous l’indiquez, ont commencé de déborder, de se créer des annexes, des déversoirs, en attendant qu’elles aient des succursales. Il n’y a plus en effet de raison, puisque les distances et le temps se trouvent sensiblement réduits, pour que telles ou telles activités, qui ne pouvaient naguère s’exercer que dans les grandes villes, au temps de la marche à pied et du cheval, ne trouvent aussi commode et plus profitable de se transporter dans les campagnes : par exemple la plupart des œuvres intellectuelles, enseignement, édition, etc. Ce mouvement, lui aussi, est déjà commencé.

Mais ces sortes d’expansions ne sont autres que des centres nouveaux pour l’avenir et l’on peut donc prédire qu’un grand nombre de villes nouvelles surgiront, de distribution, d’agencement et d’appropriation desquelles nous n’avons encore qu’une faible idée. Tout cela pourtant doit se réaliser dans un avenir si rapproché que quelques-uns d’entre nous peuvent espérer d’en voir un très notable commencement. Une très inexacte comparaison, mais qui pourrait aider, serait celle, par exemple, de la banlieue de Paris il y a trente ans, et de ce qu’elle est aujourd’hui, et des maisons neuves, avec tous les moyens d’éclairage, commodités de mécanisme et autres, rapprochées des maisons que l’on construisait encore au milieu du siècle dernier.

Les changements doivent être aussi fort grands pour les mêmes raisons, dans les relations commerciales, j’entends celles du public avec le commerce, par suite des facilités de distribution et d’expédition auprès desquelles les méthodes d’aujourd’hui équivalent à la façon de vivre des plus lents escargots.

Il reste à savoir où s’arrêtera cette extension, j’entends dans une mesure où notre conception puisse raisonnablement se mouvoir.

Vous inclinez à croire, cher monsieur Wells, qu’elle nous mène, après sans doute une période de longues et terribles guerres faites, elles aussi, avec des moyens nouveaux, à une sorte d’immense république mondiale – et là aussi, on pourrait sans trop de peine discerner quelques germes commençant à sortir à peine de la terre, pour la plantation de cet éden nouveau.

Mais le danger ici serait que ce rêve qui nous agrée ne flatte encore bien plus les ambitieux qui déjà se voient députés de cette plus vaste république et élus par un bien plus grand nombre de sots que maintenant. Je m’arrête sur ce terrain dangereux.

La conclusion que je veux en tirer est qu’il y aura, en même temps que les problèmes mécaniques, quelques petits problèmes moraux à résoudre encore. Ils sortent un peu du domaine des sports. Remercions tout de même les sports de nous y avoir conduits et de prouver ainsi que l’automobilisme conduit à tout.

FIN

–––––

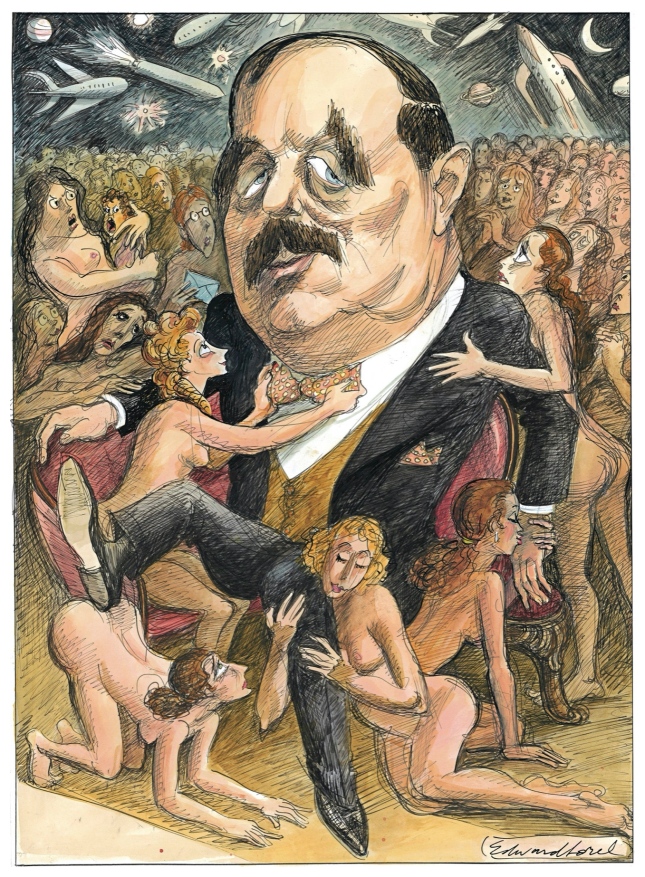

(Arsène Alexandre, in Le Vélo, journal quotidien illustré de l’industrie automobile et cycliste, du tourisme et de tous les sports, treizième année, n° 4199, mardi 31 mai 1904 ; « The Libidinous H. G. Wells, » caricature d’Edward Sorel, encre et aquarelle, 2011)