RÉSUMÉ

–––––

Le hasard a fait découvrir au professeur Persikoff, de l’Université de Moscou, un rayon qui a sur les organismes primaires une action vivifiante et procréatrice extraordinaire. Bien que Persikoff ait observé le secret le plus strict relativement à sa découverte, un très important journal de Moscou en a cependant eu connaissance on ne sait comment. Soudain, dans une petite ville de province, une épidémie mystérieuse décime tous les poulaillers, les poules mourant les unes après les autres.

–––––

Le visiteur n’aborda pas de façon directe l’affaire qui l’amenait. Il commença par demander l’autorisation d’allumer un cigare, ce qui obligea Persikoff à lui offrir un siège.

Ensuite, le visiteur s’excusa très longuement de s’être présenté à une heure aussi tardive : « mais … il est impossible d’attrap… hi-hi… pardon… de trouver le professeur dans la journée. (Le visiteur, quand il riait, aboyait comme une hyène.)

– Oui, je suis occupé, répondit Persikoff d’un ton si sec, que le visiteur sursauta pour la deuxième fois.

– Néanmoins, je me suis permis de déranger le grand savant qu’est le professeur ; le temps est de l’argent, comme on dit… la fumée de mon cigare ne vous incommode pas ? »

Persikoff émit des sons inintelligibles, mais qui pouvaient bien être une dénégation.

« Le professeur a véritablement découvert le rayon de la vie ?

– Permettez… de quelle vie parlez-vous ? Ce sont des inventions de journalistes. »

Persikoff parlait avec animation.

« Mais non… Mais non… Le visiteur comprenait très bien la modestie du professeur, cette modestie qui est l’ornement de tous les véritables savants… Mais à quoi bon ?… Des télégrammes sont arrivés de partout… Dans les capitales mondiales, comme Varsovie et Riga, tout le monde est déjà au courant. Le nom du professeur Persikoff est sur toutes les lèvres… Le monde entier suit avec enthousiasme et angoisse le travail du professeur… Mais nul n’ignore dans quelle situation pénible se trouvent les savants de la Russie soviétique. Entre nous soit dit… Il n’y a personne pour nous entendre ? Le travail scientifique n’est guère apprécié, ici, hélas ! Et le visiteur est venu faire une proposition… Un État étranger se déclare tout prêt à aider le professeur dans ses recherches. Et ceci, à titre absolument gracieux… On sait de quelles privations le professeur a eu à souffrir en 1919 et en 1920, pendant cette… hi-hi… Révolution. Il est bien entendu que c’est dans le plus grand secret. Le professeur communiquera à l’État en question les résultats de ses recherches, et l’État de son côté prêtera au professeur toute l’aide financière nécessaire. Une chambre spéciale a déjà été conçue et exécutée pour le professeur… Il serait très, très intéressant de voir les dessins… »

Le visiteur sortit de la poche intérieure de son veston un gros paquet de billets de banque d’une blancheur immaculée.

« Une bagatelle, cinq mille roubles, par exemple, pourraient être remis au professeur dès à présent… sans quittance… Le professeur offenserait même le chef plénipotentiaire, s’il insistait sur un reçu.

– Hors d’ici !… » hurla tout à coup Persikoff d’une telle voix, que le piano dans la pièce à côté émit une plainte.

Le visiteur disparut de façon si subite, que Persikoff, tremblant de rage, se mit à douter de la réalité de cette visite et pensa à une hallucination.

« Ses galoches ? hurlait Persikoff quelques instants plus tard, devant la porte d’entrée.

– Il les a oubliées, répondit la gouvernante qui tremblait de tous ses membres.

– Jetez-les dehors.

– Où voulez-vous que je les jette ? Il reviendra bien les chercher.

– Remettez-les au comité de l’immeuble contre reçu. Au comité. Je n’en veux pas de ces galoches d’espion. »

La gouvernante fit le signe de la croix, emporta les magnifiques galoches de cuir dans l’escalier de service, où elle resta quelques instants, et les enferma ensuite dans un débarras.

« Vous les avez remises au comité ? tempêta Persikoff, quand elle réapparut dans l’appartement.

– Oui, monsieur.

– Je veux le reçu.

– Mais, monsieur… mais le président du comité est illettré.

– À… l’instant… même… le… reçu… Vous entendez ? N’importe quelle canaille lettrée n’a qu’à signer pour le président. »

La gouvernante hocha la tête, s’en fut et revint un quart d’heure plus tard avec un reçu.

« Reçu du professeur Persikoff pour le fonds commun I (une) paire sabots. A. Kolessoff. »

Persikoff fourra le reçu sous un presse-papier. Une pensée soudaine le fit sursauter et courir au téléphone. Il demanda la communication avec l’Institut, réussit à réveiller Pancrate et lui demanda si tout était en ordre. Pancrate mugit des paroles confuses, desquelles il semblait toutefois ressortir que selon lui tout allait bien. Persikoff ne fut tranquillisé que pour un instant. Il s’accrocha au récepteur et, la mine renfrognée, se mit à parler :

« Donnez-moi… comment se nomme-t-elle ? oui… donnez-moi la Loubianka (Guépéou). Merci… À qui faut-il que je m’adresse ?… des individus suspects… en galoches… se promènent ici, chez moi. Oui… Persikoff, professeur à la quatrième Université… »

La conversation fut brusquement interrompue. Persikoff s’éloigna de l’appareil en murmurant des jurons.

« Voulez-vous du thé ? demanda craintivement la gouvernante en entrouvrant la porte.

– Je ne veux pas de thé… Que le diable les emporte… ils sont devenus enragés… oui… non ; pas de thé. »

Exactement dix minutes plus tard, le professeur recevait de nouveaux visiteurs. L’un d’eux, rond, sympathique et très poli, portait une modeste tunique militaire et des culottes collantes. Un lorgnon était perché sur son nez, comme un papillon de cristal. Il ressemblait à un ange en bottes vernies.

Le deuxième, de petite taille et le regard sombre, était en civil, mais ses vêtements semblaient le gêner.

La conduite du troisième fut étrange. Il n’entra pas dans le cabinet du professeur, mais préféra rester dans la pénombre du petit vestibule. Le cabinet, bien éclairé malgré la fumée d’innombrables cigarettes, s’étalait devant ses yeux. Ce troisième personnage, en civil également, portait un lorgnon avec des verres fumés.

Les deux premiers visiteurs mirent Persikoff positivement à la torture avec toutes les innombrables questions qu’ils trouvaient nécessaires de lui poser. Ils examinèrent à la loupe la carte de visite et s’intéressèrent tout particulièrement aux cinq mille roubles. L’extérieur du chef plénipotentiaire semblait être pour eux d’une importance capitale.

« Le diable l’emporte, grognait Persikoff. Une gueule dégoûtante. Un dégénéré.

– N’aurait-il pas un œil en verre ? demanda le petit d’une voix enrouée.

– Peut-être bien… Non, après tout, non… Les yeux vifs et fuyants. »

Les galoches provoquèrent l’intérêt le plus vif. L’ange ne prononça que quelques mots, après avoir décroché le récepteur du téléphone et jeté un numéro à la téléphoniste : « L’administration politique (la Guépéou) prie le secrétaire du comité de l’immeuble, M. Kolessoff, de se rendre immédiatement avec les galoches dans l’appartement du professeur Persikoff, » et, quelques minutes plus tard, Kolessoff apparut, pâle, défait et les galoches à la main.

« Vassenka ! » appela doucement l’ange.

Le visiteur, assis dans le vestibule, se leva sans se presser et se dirigea d’un pas nonchalant vers les autres. Les verres fumés avaient complètement absorbé ses yeux.

« Qu’est-ce qu’il y a ? demanda-t-il d’un air endormi.

– Les galoches. »

Les yeux fumés effleurèrent celles-ci d’un regard que Persikoff entrevit de côté. Il eut l’impression que les yeux n’étaient pas du tout endormis, mais, au contraire, d’une vivacité et d’un tranchant extraordinaires. Ils s’éteignirent du reste au même instant.

« Eh bien, Vassenka ?

– Eh bien, quoi ? Les galoches sont à Pelenjkovski. »

Le comité de l’immeuble fut à l’instant même dépouillé du cadeau offert par Persikoff et les galoches furent enfouies dans un vieux journal. L’ange en tunique militaire se leva tout épanoui de joie et prononça, en serrant la main du professeur, un petit discours :

« Cela faisait honneur au professeur… Le professeur pouvait être tout à fait tranquille… personne ne le dérangerait plus, ni à l’Institut, ni à son domicile… toutes les mesures seront prises… les chambres spéciales de ses expériences ne courront pas le moindre danger…

– Ne serait-il pas possible pour vous de faire fusiller tous ces journalistes ? » demanda Persikoff, en dévisageant les visiteurs par-dessus ses lunettes.

Cette question amusa énormément les trois personnages. Non seulement l’ange, mais encore le petit renfrogné et même le « fumé » s’esclaffèrent. L’ange, épanoui et étincelant de joie, expliqua au professeur que c’était impossible.

« Et qui est cette canaille qui a été chez moi ? »

Les trois redevinrent immédiatement graves et l’ange répondit de façon évasive que cela n’avait aucune importance, que c’était probablement quelque homme d’affaires louche et ne présentant aucune surface… mais que, malgré cela, il priait instamment le citoyen professeur de ne parler absolument à personne de cet incident. Après quoi, les visiteurs se retirèrent.

Persikoff reprit ses diagrammes, mais ne put se remettre au travail. L’appel du téléphone lui fit décrocher le récepteur et ce fut pour entendre une voix de femme lui proposer un appartement de sept pièces dans le cas où il désirerait épouser une veuve intéressante et passionnée. Persikoff hurla dans l’appareil :

« Je vous conseille de vous faire traiter par le professeur Rossolimo… » et il raccrocha le récepteur qu’il dut décrocher aussitôt.

Persikoff s’apaisa quelque peu et finit même par s’adoucir tout à fait parce qu’une personne suffisamment connue lui parlait du Kremlin, s’informait longuement et avec beaucoup de sympathie du progrès de ses expériences et exprimait le désir de visiter son laboratoire.

Après cette conversation, Persikoff ne raccrocha plus le récepteur. Exténué, il s’essuya le front. Au même instant, dans l’appartement au-dessus du sien, des cors terribles sonnèrent et les hurlements des Walkyries ébranlèrent les murs – la radio du directeur du Trust des textiles avait capté le concert du Grand Théâtre. Persikoff déclara à la gouvernante, à travers les hurlements et le tintamarre qui tombaient du plafond, qu’il intenterait un procès au directeur, qu’il briserait son appareil, qu’il s’en irait lui-même à tous les diables pour ne jamais revenir à Moscou, parce que, de toute évidence, un complot était ourdi contre lui et qu’on voulait à tout prix se débarrasser de sa personne. Il brisa sa loupe, se coucha sur le divan étroit et dur dans son cabinet, et s’endormit bercé par les modulations harmonieuses d’un pianiste célèbre transmises par la radio.

Les surprises continuèrent le lendemain. Déposé devant l’Institut par son tramway habituel, Persikoff aperçut près de la porte d’entrée un inconnu coiffé d’un melon vert. L’inconnu dévisagea Persikoff, mais ne lui posa aucune question. Aussi Persikoff toléra-t-il sa présence. Dans le vestibule, un deuxième melon vint à sa rencontre et lui dit très poliment :

« Bonjour, monsieur le professeur.

– Que voulez-vous ? » s’indigna celui-ci, en se débarrassant de son pardessus avec l’aide de Pancrate.

Le melon le tranquillisa sans peine, lui ayant murmuré à l’oreille, de la voix la plus tendre, que le professeur n’avait pas à s’inquiéter, car si son interlocuteur se trouvait dans le vestibule, ce n’était, justement, que pour écarter tous les importuns et que le professeur n’avait plus rien à craindre non seulement du côté des portes de son bureau, mais aussi bien du côté des fenêtres. Après quoi l’inconnu entrouvrit son veston et montra au professeur un certain insigne.

« Hum !… je dois avouer que vous êtes rudement bien organisés, » grogna le professeur. Il ajouta naïvement : « Comment allez-vous faire pour manger ? »

Le melon sourit et expliqua qu’il serait relevé.

Pendant les trois jours qui suivirent, tout se passa admirablement bien. Persikoff reçut à deux reprises des visiteurs venus du Kremlin et un certain nombre d’étudiants qui avaient à passer leur examen. Ils furent tous recalés et on voyait à leurs yeux que Persikoff leur inspirait une terreur presque surnaturelle. On entendait sa voix à travers la porte du laboratoire :

« Demandez une place de receveur de tramway. Vous êtes incapable de comprendre la zoologie.

– Sévère ? demandait le melon à Pancrate.

– Oh-là-là ! répondait celui-ci. Même ceux qui réussissent, ne tiennent pas sur leurs jambes, quand ils sortent du laboratoire. Ils suent comme dans un bain turc et s’en vont tout droit à la buvette. »

Trois jours passèrent ainsi et Persikoff ne les remarqua même pas. Mais le quatrième, une voix criarde parvint de la rue à ses oreilles, le réveilla et le rappela à la vie extérieure.

« Monsieur le professeur ? » criait la voix.

La fenêtre était ouverte et Persikoff ne faisait justement rien. Il se reposait dans son fauteuil en fumant son éternelle cigarette. Il fut même assez content de cette diversion inattendue. Il s’approcha de la fenêtre et aperçut Alfred Bronsky. Persikoff le reconnut immédiatement à son chapeau pointu et à son calepin.

Bronsky salua la fenêtre avec respect et tendresse.

« Ah ! c’est vous ? » dit le professeur.

Il n’eut pas la force de se fâcher et fut même curieux de savoir ce qui allait suivre. Il se sentait en sécurité derrière sa fenêtre. Le melon vert dans la rue se tourna vers Bronsky dont la figure s’épanouit en un sourire des plus engageants.

« Quelques instants seulement, très, très cher professeur, dit Bronsky. Une seule question, et purement zoologique. Vous permettez ?

– Posez la question, » répondit Persikoff d’un ton bref et quelque peu ironique. Mais, à part lui, il pensa : « Il y a néanmoins quelque chose d’américain dans cette canaille. »

« Que direz-vous pour les poules, mon cher professeur ? »

Persikoff fut très étonné. Il s’assit sur le rebord de la fenêtre, en redescendit, sonna, et cria à Pancrate, en indiquant du doigt la fenêtre :

« Fais entrer l’homme du trottoir. »

Quand Bronsky entra dans le laboratoire, Persikoff fut pour lui d’une amabilité inattendue : il lui cria de s’asseoir.

Bronsky, au comble du ravissement, s’assit sur le tabouret à vis.

« Expliquez-moi, dit Persikoff ; vous écrivez dans les journaux ?

– Oui, Monsieur.

– Je ne comprends pas comment vous pouvez écrire, quand vous ne savez même pas parler correctement. Qu’est-ce que cela veut dire : « pour les poules » ? Vous vouliez sans doute dire : au sujet des poules ? »

Bronsky rit d’un petit rire respectueux et piteux.

« Valentin Petrovitch corrige mes papiers.

– Qui est-ce ?

– Le rédacteur littéraire.

– Au fond, cela m’est égal. Je ne suis pas philologue. Que voulez-vous savoir au sujet des poules ?

– Tout ce que vous voudrez bien me dire, monsieur le professeur. »

Bronsky s’arma d’un crayon. Les yeux de Persikoff pétillèrent.

« Vous avez eu tort de vous adresser à moi. Je ne suis pas spécialiste. Vous auriez mieux fait d’aller trouver Portougaloff à la première Université. Je ne sais, moi, que très peu de choses. »

Bronsky sourit avec ravissement et fit tout ce qu’il put pour laisser voir au professeur qu’il avait compris sa plaisanterie. Il nota sur son calepin : « il a dit “très peu de choses“ pour plaisanter. »

« Néanmoins, si cela vous intéresse… je veux bien… Les poules… des gallinacées… du genre des pectinés… de la famille des phasianidés… commença Persikoff, en regardant par-dessus Bronsky, au loin, où des milliers d’auditeurs supposés buvaient ses paroles… de la famille des phasianidés… Ce sont des oiseaux avec une crête de chair et de peau… les ailes sont courtes et arrondies… la queue est d’une longueur moyenne… Pancrate… Apporte le modèle 705… le coq… Vous n’en avez pas besoin ?… Pancrate… mutile d’apporter le modèle… Je vous répète que je ne suis pas spécialiste… Adressez-vous à Portougaloff… Personnellement, je connais six espèces vivant à l’état sauvage… hum… Portougaloff en connaît plus… aux Indes et dans les îles de la Malaisie… Il y a le coq Casintou qu’on trouve un peu partout aux Indes, dans l’Assam et en Birmanie… le gallus Varius dans les îles de Lomboque, de Soumbave et de Florès… Il y a aussi un coq remarquable, le gallus Aeneus, qu’on ne rencontre que dans l’île de Java… Le coq de Stanley, par contre, n’existe que dans celle de Ceylan… »

Bronsky, les yeux lui sortant de la tête, remplissait les pages de son calepin.

« Vous faut-il d’autres renseignements ?

– Ce sont les maladies des poules… qui m’intéressent… murmura Bronsky.

– … Ce n’est pas ma spécialité… demandez à Portougaloff… néanmoins… des vers intestinaux… de nombreux parasites sous-cutanés, des poux, des puces, le choléra, le croup… la pneumonomicose… la tuberculose… je ne sais pas, moi… des tumeurs… la maladie anglaise… la jaunisse… le rhumatisme… »

Bronsky s’essuya le front avec un mouchoir de fantaisie.

« Quelle est, selon vous, la cause de la catastrophe actuelle ?

– Quelle catastrophe ?

– Comment ? Vous n’avez pas lu ? » s’étonna Bronsky, et il sortit de sa serviette un numéro excessivement froissé des Izvestia.

« Je ne lis pas de journaux, répondit Persikoff en fronçant les sourcils.

– Mais pourquoi donc, professeur ? demanda Bronsky d’une voix tendre.

– Parce qu’on y écrit des bêtises, répondit Persikoff sans hésiter.

– Et pourtant… murmura doucement Bronsky, en dépliant la feuille imprimée.

– Qu’est-ce que cela veut dire ? » demanda Persikoff.

Il s’était levé. Bronsky souligna d’un ongle pointu et verni une manchette en caractères énormes qui prenait toute la largeur de la page : « La peste des poules dans la République. »

« Comment ? » demanda Persikoff, et il remonta ses lunettes sur le front.

CHAPITRE VI

MOSCOU EN JUIN 1928

Elle brillait de ses feux multiples, qui dansaient, s’éteignaient, s’allumaient de nouveau. Sur la place du théâtre, les lanternes blanches des autobus alternaient avec les feux verts des tramways. Dans le square en face du Grand Théâtre, une fontaine lumineuse et multicolore attirait la foule. Au-dessus du théâtre, un énorme haut-parleur hurlait :

« Les vaccins de l’Institut vétérinaire ont donné d’excellents résultats. Le nombre des morts a diminué de moitié… »

Le timbre du haut-parleur changeait, une raie verte s’allumait et s’éteignait au-dessus du théâtre et le haut-parleur geignait d’une voix de basse :

« Une Commission extraordinaire a été créée pour lutter contre la peste des poules… Ont été désignés pour en faire partie : le Commissaire du peuple de la santé publique, le Commissaire du peuple de l’agriculture, le Directeur de l’administration de l’élevage, Ptaha Porosiouk, les professeurs Persikoff et Portougaloff… et le camarade Rabinovitch… »

Des attroupements se formaient devant de grandes affiches placardées aux murs et éclairées par des lampes rouges :

« Il est strictement défendu de manger des œufs et de la volaille. Les marchands qui essaieront d’en vendre encourront les peines les plus sévères et tous leurs biens seront confisqués. Tous les citoyens qui possèdent des œufs sont invités à les déposer sans tarder aux commissariats de milice de leurs quartiers respectifs. »

Parmi les devantures brillantes des magasins, les fenêtres fermées sous les enseignes : « Beurres et œufs, qualité garantie, » faisaient de grands trous noirs. De temps en temps, des autos, portant l’inscription : « ambulance-automobile, » passaient à toute allure, doublant les autobus et cornant sans répit.

« Encore un qui a mangé des œufs pourris, » disaient les passants.

Dans le restaurant « Empire » dont la façade scintillait de feux verts et oranges, un carton imprimé était posé sur chaque table à côté du téléphone portatif, et ce carton disait : « Par ordre, il n’y a pas d’omelette. Arrivage d’huîtres. »

Une enseigne lumineuse au-dessus de l’ancien théâtre Meyerhold annonçait une nouvelle pièce : Mort aux poules.

Le théâtre Korsh de son côté affichait la reprise de Chantecler, de Rostand.

CHAPITRE VII

ROKK

Personne ne saura jamais si les vaccins de l’Institut vétérinaire avaient été bons, si les cordons qui encerclèrent les provinces centrales avaient été assez habiles, si les mesures sévères appliquées aux trafiquants d’œufs avaient donné les résultats qu’on en attendait, si le travail de la Commission extraordinaire avait été couronné de succès. Mais il est un fait indéniable et de notoriété publique : 15 jours après la dernière visite de Bronsky à Persikoff, il n’y avait plus une seule poule vivante sur tout le territoire de l’Union des Républiques. Il ne restait que des plumes dans quelques poulaillers, surtout en province, et les derniers malades s’apprêtaient à quitter les hôpitaux où ils avaient été amenés d’urgence après avoir mangé des œufs de contrebande. On n’eut heureusement pas plus d’un millier de morts humaines à déplorer. Et les désordres provoqués par la catastrophe furent peu nombreux et peu graves.

Il est vrai qu’à Volokolamsk, un prophète, sorti on ne sait d’où, essaya de convaincre la foule que la peste des poules venait des Commissaires du peuple. Mais il n’eut pas beaucoup de succès.

Ayant atteint Arkhangel, l’épidémie s’arrêta d’elle-même, ne pouvant aller plus loin, car il est notoire qu’il n’existe pas de poules dans la Mer Blanche. La peste s’arrêta de même à Vladivostock, c’est-à-dire au bord de l’océan. Ceci pour le Nord. Quant au Midi, elle se perdit quelque part dans les espaces désolés et brûlés d’Ordoubat, de Djulfa et de Karaboulak. Pour une raison incompréhensible, l’épidémie s’arrêta à l’Ouest, aux frontières roumaine et polonaise. Le climat y est peut-être différent ou bien les gouvernements voisins avaient-ils su prendre des mesures efficaces, mais le fait est que la peste n’alla pas plus loin.

(À suivre)

–––––

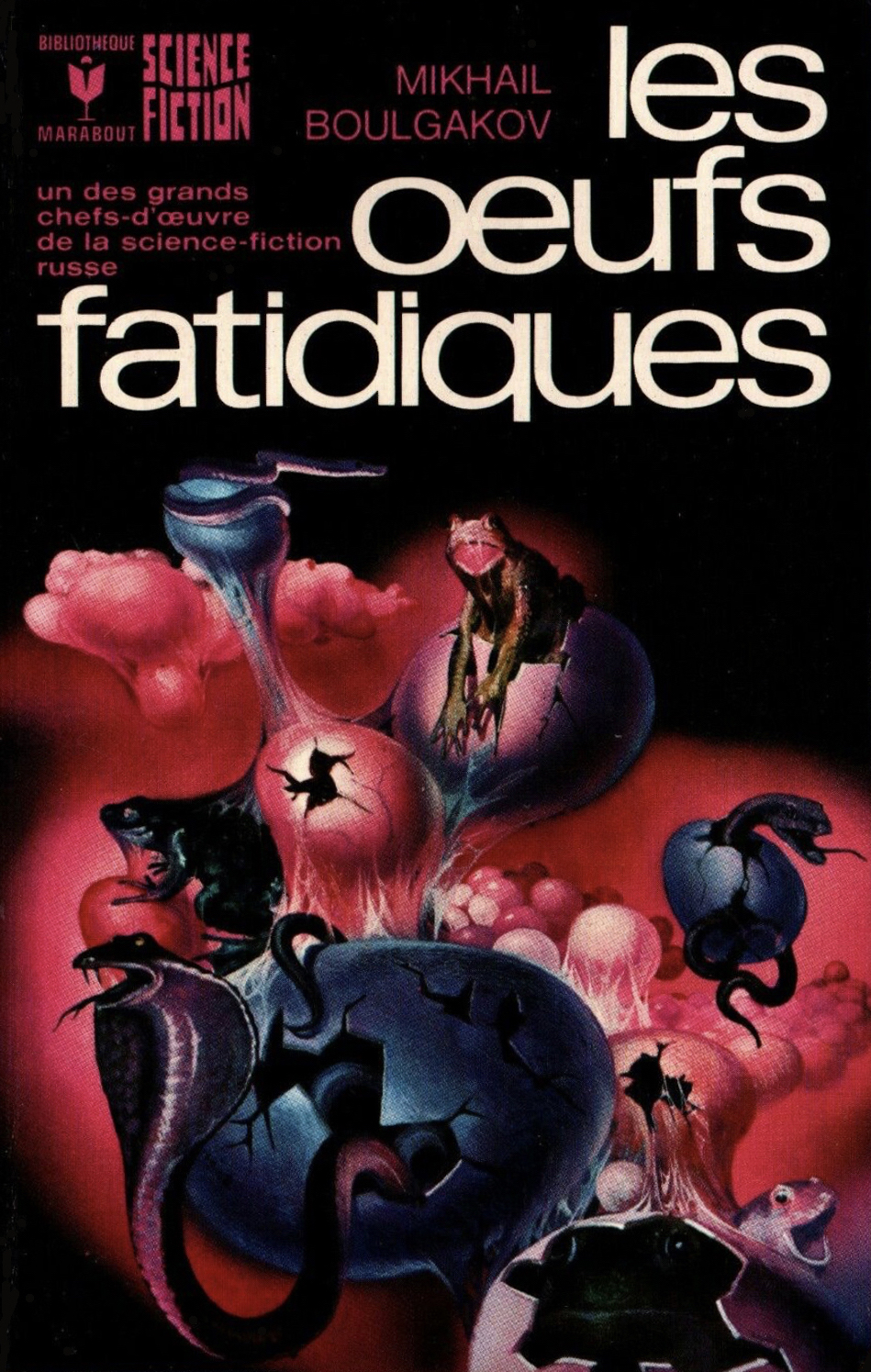

(Michel Boulgakoff [« Роковые яйца, » in Недра (almanach Niedra), février 1925], illustrations de Nicolas Marinovich, in Vu, journal de la semaine, n° 70, mercredi 17 juillet 1929. Cette nouvelle a été traduite par François Cornillot et Alain Préchac dans le recueil Les Oeufs fatidiques, Verviers : Marabout-Gérard, collection « Bibliothèque Marabout Science Fiction » n° 452, 1973)

–––––