RÉSUMÉ

–––––

Le hasard a fait découvrir au professeur Persikoff, de l’Université de Moscou, un rayon qui a sur les organismes primaires une action vivifiante et procréatrice extraordinaire. Bien que Persikoff ait observé le secret le plus strict relativement à sa découverte, un très important journal de Moscou en a cependant eu connaissance on ne sait comment. Soudain, dans une petite ville de province, une épidémie mystérieuse décime tous les poulaillers, les poules mourant les unes après les autres. Bientôt, la population est atteinte à son tour. Le gouvernement, pour lutter contre ce fléau, prend les mesures les plus énergiques.

–––––

Le gouvernement soviétique travaillait de toutes ses forces. La Commission extraordinaire pour la lutte contre la peste changea de dénomination et s’appela : Commission extraordinaire pour la reconstitution et le développement de l’élevage des poules. Une administration spéciale fut créée pour l’importation d’œufs et de volailles de l’étranger. Elle fut appelée Dobrocour. MM. les professeurs Persikoff et Portougaloff en firent partie en qualité de vice-présidents honoraires.

Le professeur Persikoff n’en pouvait plus. Depuis trois semaines, il était surchargé de besogne. Il passait des soirées entières dans les différentes commissions et avait à supporter de temps en temps de longues conversations avec Bronsky ou avec l’homme mécanique.

Il fit des recherches anatomiques et microscopiques avec le professeur Portougaloff et l’assistant Ivanoff, afin de trouver le bacille de la peste, et rédigea à la hâte, en trois soirées, une brochure intitulée : Altération du foie des poules sous l’influence de la peste.

C’est sans aucun enthousiasme que Persikoff s’acquittait de ces multiples devoirs. Les poules l’intéressaient peu. Il n’y avait qu’une seule chose au monde à laquelle il attachait de l’importance, et c’était le rayon rouge qu’il avait dû abandonner pour ces questions de basse-cour. En dépit du bon sens, et malgré sa santé chancelante, Persikoff retournait à son laboratoire dès qu’il le pouvait, oubliait de manger, dormait parfois sur un divan peu commode à l’Institut même et continuait tant bien que mal ses recherches.

Vers la fin de juillet, la mauvaise passe était franchie. Le travail de la Commission extraordinaire s’organisait et Persikoff put se vouer plus complètement au rayon.

Des préparations nouvelles encombraient les microscopes ; des œufs de poissons et de grenouilles mûrissaient dans les chambres. Des verres commandés spécialement étaient arrivés par avion de Kœnigsberg et les mécaniciens construisirent sous la direction d’Ivanoff deux nouvelles chambres beaucoup plus grandes que la première, et dans lesquelles le foyer du rayon avait la largeur d’un paquet de cigarettes et l’épaisseur du faisceau était d’un mètre.

Persikoff se frottait joyeusement les mains et commençait des préparatifs mystérieux et compliqués.

Il s’entendit par téléphone avec le Commissaire de l’instruction publique et obtint les promesses les plus catégoriques et les plus aimables.

Il eut une autre conversation, par téléphone également, avec le camarade Ptaha, directeur de l’administration de l’élevage. Ptaha se mit entièrement à sa disposition. Il s’agissait de très importantes commandes à l’étranger. Ptaha promit de télégraphier immédiatement à New-York et à Berlin.

Un personnage considérable téléphona à Persikoff du Kremlin, s’informa longuement de ses expériences, et lui demanda d’une voix aimable et grave s’il n’avait pas besoin d’une automobile.

« Je vous remercie, répondit Persikoff, mais je préfère le tramway.

– Et pourquoi cela ? demanda la voix amusée.

– Il marche plus vite, » répondit Persikoff.

La voix grave et sonore déclara :

« Comme vous voudrez. »

Par une belle journée d’août, chaude et ensoleillée, Persikoff travaillait dans son laboratoire. Il avait baissé les stores, parce que le soleil le gênait. À moitié allongé dans son fauteuil à bascule, Persikoff fumait en regardant, par la porte entrouverte d’une des chambres, le rayon rouge qui chauffait légèrement l’air dense et vicié du laboratoire. On frappa à la porte.

« Qu’est-ce que c’est ? » demanda Persikoff.

La porte grinça et Pancrate parut sur le seuil. Au garde-à-vous, et pâlissant de terreur devant son idole, il balbutia :

« Monsieur le professeur, il y a là un M. Rokk qui voudrait vous voir. »

Persikoff cligna des yeux et dit :

« Je suis occupé.

– Il dit comme cela qu’il vient du Kremlin avec un ordre officiel.

– Fais-le entrer. »

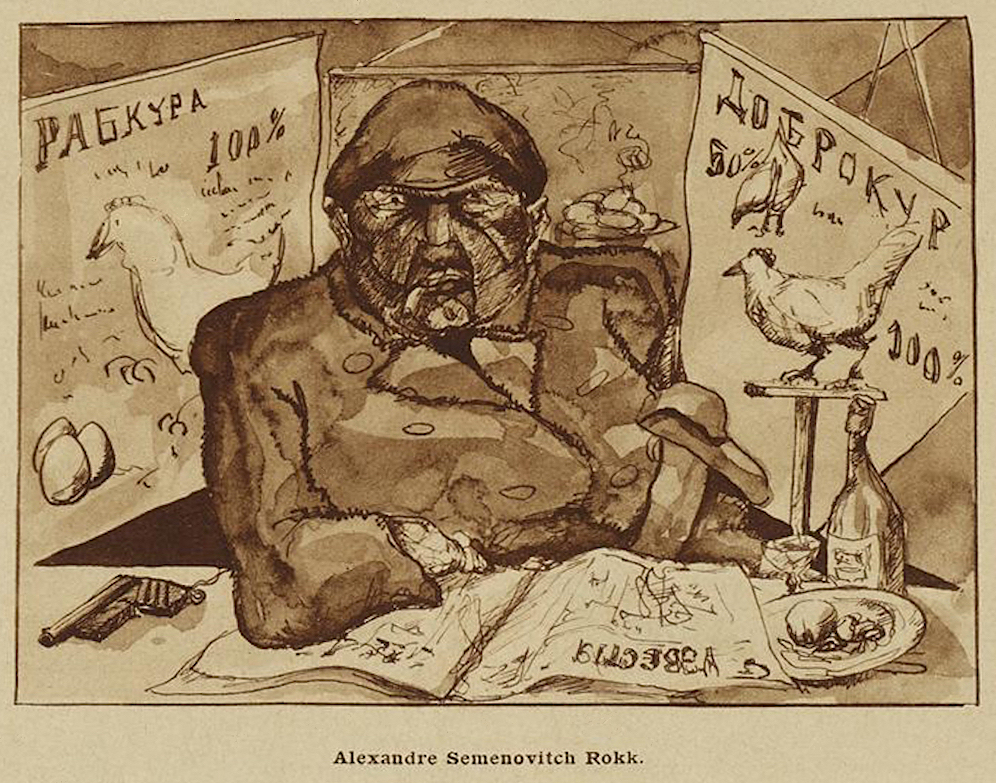

La porte grinça de nouveau et livra passage au visiteur. Le fauteuil de Persikoff grinça aussi, en tournant, et le professeur contempla l’inconnu par-dessus ses lunettes. Celui-ci était vêtu d’une veste en cuir et d’un pantalon vert ; il portait des jambières et des bottines, et un énorme revolver d’un très vieux modèle, enfoui dans une gaine jaune et bosselée, était attaché à sa ceinture.

Le visiteur produisit sur Persikoff la même impression qu’il produisait sur tout le monde, une impression très désagréable. De petits yeux perçants regardaient l’univers avec étonnement et avec aplomb à la fois. Les jambes courtes terminées par des pieds plats étaient d’une désinvolture étrange. Persikoff se rembrunit. Il fit grincer son fauteuil et, dévisageant le visiteur à travers ses lunettes, il demanda :

« Vous avez un ordre ? Où est-il ? »

Le visiteur le regarda à son tour, avec un indéniable respect qui perçait à travers son aplomb ; il ne lui remit aucun papier, mais déclara :

« Je suis Alexandre Semenovitch Rokk.

– Oui ? Et alors ?

– Je viens d’être nommé directeur du Sovhose (ferme modèle) « Le Rayon rouge. »

– Et après ?

– Je suis porteur d’un ordre secret.

– C’est très intéressant. Mais soyez bref autant que possible. »

Le visiteur entrouvrit sa veste et en sortit un document tapé sur du papier magnifique. Il le tendit à Persikoff et, sans attendre son invitation, s’assit sur le tabouret à vis.

« Faites attention à la table, » dit Persikoff avec haine.

Le visiteur jeta un coup d’œil effrayé à la table, tout au bout de laquelle, dans une ouverture sombre et humide, deux yeux brillaient d’un éclat terne d’émeraude.

Dès que Persikoff eut terminé sa lecture, il courut au téléphone et, quelques instants après, il parlait précipitamment et avec une extrême irritation :

« Excusez-moi… je ne comprends pas… Mais comment cela ?… Sans mon consentement, sans même m’avoir consulté… Mais Dieu sait ce qu’il en fera… »

Le visiteur, très offensé, se retourna avec le tabouret.

« Pardonnez-moi… Je suis le direc… »

Persikoff l’écarta d’un geste de son doigt recourbé et continua :

« Excusez-moi… Je ne comprends pas… Je proteste de toutes mes forces… Je ne puis autoriser les essais avec des œufs… Il faut que je fasse d’abord mes expériences moi-même. »

Une voix coassait dans l’appareil et, même à distance, on se rendait compte que le ton était condescendant et enjoué comme vis-à-vis d’un enfant.

La conversation prit fin. Persikoff, écarlate et des gouttes de sueur au front, raccrocha le récepteur d’un geste brusque et déclara, le visage encore tourné vers le mur :

« Je m’en lave les mains. »

Il revint à sa table, reprit le papier, le relut de haut en bas par-dessus ses lunettes, puis de bas en haut à travers celles-ci, et tout à coup hurla :

« Pancrate ! »

L’apparition de Pancrate fut si rapide et si soudaine qu’on eût pu croire qu’il avait jailli d’une trappe, comme sur la scène de l’Opéra. Persikoff le regarda et hurla de nouveau :

« Va-t-en, Pancrate. »

Pancrate disparut sans avoir manifesté la moindre surprise. Persikoff se tourna vers le visiteur et lui dit :

« C’est bien… Je me soumets… Ce n’est pas mon affaire, et puis cela ne m’intéresse pas… »

Le visiteur était bien plus étonné qu’offensé.

« Excusez-moi, commença-t-il, mais vous-même… »

Persikoff ne le laissa pas achever.

« Alors voici… Vous voyez ce globe. En manœuvrant l’oculaire, vous obtenez un faisceau que vous pouvez rassembler en déplaçant les objectifs… Voici le n° 1… et le miroir n° 2… »

Persikoff éteignit le rayon et le ralluma.

« Et, dans le rayon, vous pouvez décomposer tout ce que vous voudrez et faire des expériences. Excessivement simple, n’est-ce pas ? »

Persikoff voulait exprimer de l’ironie et du mépris, mais le visiteur ne s’en rendit même pas compte. Il examinait la chambre avec la plus grande attention.

« Je vous préviens, continua Persikoff, qu’il faut éviter de placer les mains sous le rayon parce que, suivant mes observations, il agit sur l’épiderme et je n’ai pu encore établir si cette action était anodine ou maligne. »

Le visiteur ramena vivement les mains derrière son dos, laissa tomber sa casquette, et regarda les mains du professeur : elles étaient enduites de teinture d’iode et la main droite était bandée au-dessous du poignet.

« Et vous-même, comment faites-vous, professeur ?

– Vous pouvez acheter des gants de caoutchouc chez Schwabe, répondit Persikoff avec irritation.

– Je n’ai pas à m’en occuper. »

Persikoff dévisagea le visiteur avec une attention soutenue, comme s’il l’examinait à travers une loupe.

« D’où sortez-vous ? Et en général, quelle est la raison… »

Cette fois, Rokk fut vraiment indigné.

« Excusez…

– Il faut pourtant que je sache de quoi il s’agit… Pourquoi tenez-vous tellement à ce rayon ?

– Parce que c’est une question d’une importance capitale.

– Vraiment ?… capitale ?… Dans ce cas… Pancrate ! »

Quand Pancrate parut, Persikoff lui dit :

« Attends un peu ; il faut que je réfléchisse. »

Pancrate disparut docilement.

« Ce que je ne puis comprendre, dit Persikoff, c’est la nécessité d’une telle hâte et d’un tel mystère.

– Vous me faites perdre la tête, répondit Rokk. Mais vous n’ignorez pas que toutes les poules sont mortes.

– Et puis après ? hurla Persikoff ; vous voulez les ressusciter en un clin d’œil à l’aide d’un rayon inconnu ?

– Camarade professeur, répondit Rokk, ma parole d’honneur, vous me faites perdre le fil de mes idées. Je vous affirme qu’il nous faut reconstituer l’élevage des poules parce qu’à l’étranger on écrit sur notre compte toutes sortes de vilenies.

– Laissez-les donc écrire…

– Facile à dire, répondit Rokk, en hochant la tête d’un air entendu.

– Je voudrais savoir qui a eu l’idée d’appliquer le rayon aux œufs de poules.

– C’est moi, répondit Rokk.

– Vraiment ?… Eh bien, ma foi… et pourquoi cela, si j’ose le demander ? Qu’est-ce que vous en savez, de ce rayon ?

– J’ai été à votre conférence.

– Je n’ai encore rien essayé avec des œufs… Je me propose seulement de tenter cette expérience.

– Je vous jure que je réussirai, dit Rokk, d’une voix subitement devenue persuasive et sincère. Votre rayon est si remarquable qu’il peut faire éclore non seulement des poussins, mais même des éléphants.

– Savez-vous… dit Persikoff. Vous n’êtes pas zoologue ? non ? c’est dommage. Vous seriez devenu un expérimentateur très audacieux. Oui… Mais vous risquez… de ne pas réussir… et vous me prenez mon temps.

– Nous vous rendrons les chambres. Qu’à cela ne tienne.

– Quand cela ?

– Dès que j’aurai réussi ma première couvée.

– Avec quelle certitude vous dites cela… C’est très bien… Pancrate !

– J’ai des porteurs, dit Rokk, et des gardes. »

Le laboratoire de Persikoff se vida. Les porteurs amenés par Rokk enlevèrent les trois chambres, ne laissant au professeur que la petite qui lui avait servi pour ses premières expériences.

Le crépuscule envahissait lentement l’Institut, glissant le long des couloirs. Un bruit de pas, monotone et régulier, traversait les murs du laboratoire : Persikoff tournait dans la pièce comme un fauve en cage.

Un fait étrange marqua cette soirée. Une angoisse inexplicable s’empara de tous les habitants de l’Institut, hommes et bêtes. Les crapauds surtout semblaient pénétrés de tristesse et leur coassement présageait des malheurs.

Pancrate dut faire la chasse à une couleuvre évadée de son réduit, et, lorsqu’il parvint à l’attraper, le reptile semblait exprimer un unique désir : s’en aller à tout prix, fût-ce au bout du monde.

Un coup de sonnette appela Pancrate.

Ayant ouvert la porte du laboratoire, il fut frappé de ce qu’il vit. Persikoff était debout au milieu de la pièce et regardait les tables. Pancrate toussotta et se raidit.

« Voilà, » dit Persikoff, et il désigna du doigt les tables vides. Pancrate fut saisi d’épouvante. Il lui sembla que les yeux du professeur étaient humides. C’était tellement extraordinaire que Pancrate en fut terrifié.

« Oui, monsieur, » répondit-il d’une voix plaintive.

Il eût mille fois préféré entendre les rugissements habituels de Persikoff qui, pourtant, lui inspiraient une peur mortelle.

« Voilà, » répéta Persikoff ; et ses lèvres tremblèrent, comme celles d’un enfant auquel on aurait enlevé son jouet préféré.

« Mon cher Pancrate, continua le professeur, en se tournant vers la fenêtre, ma femme qui est partie il y a quinze ans ; elle a chanté des opérettes, et maintenant il paraît qu’elle est morte… Quelle histoire, mon cher Pancrate… J’ai reçu une lettre… »

Le coassement des crapauds était si plaintif… la pénombre enveloppait le professeur… la nuit tombait…

Moscou s’étalait devant les fenêtres, où des globes blancs s’allumaient… Pancrate, désemparé, sentait une angoisse sombre le pénétrer et, d’épouvante, il restait immobile, au garde-à-vous.

« Tu peux t’en aller, Pancrate, fit le professeur avec effort ; va te coucher, mon bon Pancrate, mon cher Pancrate. »

Pancrate s’en fut en courant sur la pointe des pieds et, dans sa loge, il retira de dessous un tas de loques une bouteille de vodka qu’il porta à sa bouche ; il lampa d’un seul trait un bon quart de litre, et grignota, pour le faire passer, un morceau de pain noir saupoudré de sel ; ses yeux s’égayèrent. Vers minuit, Pancrate était assis, les pieds nus, sur un banc dans le vestibule et, tout en se grattant la poitrine sous sa chemise, il expliquait au melon qui était de garde :

« Il aurait mieux fait de me tuer…

– Tu es sûr qu’il pleurait ? demandait le melon.

– Que le bon Dieu me… affirmait Pancrate.

– Un grand savant, déclara le melon ; bien entendu, une grenouille ne peut pas remplacer une femme.

– C’est impossible, » admit Pancrate. Il resta songeur, puis ajouta :

« Je vais faire venir ma femme… de la campagne… Seulement, voilà… elle ne peut pas supporter ces sales bêtes.

– Évidemment, renchérit le melon ; c’est de la terrible saleté. »

Le silence le plus complet régnait dans le laboratoire, qui restait plongé dans l’obscurité.

CHAPITRE VIII

UNE HISTOIRE DANS LE « SOVHOZ »

Dans la région de Smolensk, la fin d’août est vraiment la plus belle des saisons. Vous savez que l’été de l’année 1928 fut tout à fait admirable. Au printemps, les pluies passèrent juste à temps, et l’été apporta un soleil bien rond et bien chaud avec d’excellentes moissons. Dans l’ancienne propriété des Cheremeteff, les pommes mûrissaient, les bois verdoyaient, les prés étalaient leurs carrés jaunes. Au sein de la nature, l’homme, lui aussi, devient meilleur. Même Alexandre Semenovitch vous paraîtrait probablement moins désagréable à la campagne qu’en ville. Son visage se bronzait et sa chemise de coton, déboutonnée sur la poitrine, découvrait un poil noir et touffu ; il portait un pantalon de toile. Ses yeux regardaient avec plus de calme et de douceur.

Alexandre Semenovitch descendit avec agilité l’escalier orné de colonnes ; une pancarte clouée au-dessus de l’entrée portait une étoile entourée des mots :

« Sovhoz : Le rayon rouge. »

Il courut tout droit vers une auto-camionnette qui lui amenait sous escorte trois chambres noires.

Assisté par ses adjoints, Alexandre Semenovitch travailla toute la journée à l’installation de ces appareils dans l’ancien jardin d’hiver, l’orangerie des Cheremeteff. Le soir, tout était prêt. Un globe blanc répandit sa lumière mate sous le plafond vitré, les chambres furent fixées sur des briques et le mécanicien qui les avait accompagnées, tourna des vis étincelantes et alluma dans les chambres posées sur un plancher d’asbeste, le mystérieux rayon rouge.

Alexandre Semenovitch s’affairait, montait lui-même sur l’échelle pour vérifier le courant.

Le lendemain, la même camionnette revint, amenant de la gare trois nouvelles caisses en bois admirablement poli, toutes couvertes d’étiquettes et d’inscriptions blanches sur fond noir :

« Vorsicht : Eier. »

« Attention : œufs. »

« Ils m’en ont envoyé bien peu, » s’écria avec étonnement Alexandre Semenovitch.

Néanmoins, il se mit avec ardeur à déballer les œufs. Cela se passait dans l’orangerie et tout le monde prenait part au travail : Alexandre Semenovitch, son épouse Mania, une femme extraordinairement grasse, le ci-devant jardinier borgne des ci-devant Cheremeteff, actuellement promu au grade universel de gardien du « sovhoz » ; le milicien affecté à perpétuité au « sovhoz, » et Dounia, la femme de ménage.

On n’était pas à Moscou et, par conséquent, tout se passait en famille, sur un ton simple et même amical. Alexandre Semenovitch s’agitait en regardant amoureusement ses caisses qui avaient l’air d’un présent solide et cossu ; la baie vitrée de l’orangerie tamisait une douce lumière du soir. Le milicien, dont la carabine sommeillait paisiblement près de la porte, enlevait avec des tenailles le revêtement métallique des caisses. Le fracas assourdissait les oreilles, la poussière tombait. Alexandre Semenovitch, traînant ses espadrilles, tournait autour des caisses.

« Doucement, s’il vous plaît, disait-il au milicien. Faites attention. Vous voyez bien que ce sont des œufs.

– Ça ne fait rien, râlait le milicien en forçant les planches. Tout de suite… »

Tr… r… r… la poussière s’envolait.

L’emballage des œufs était parfait : sous le couvercle de bois, se trouvait une couche de papier paraffiné, une autre de papier buvard, une autre de copeaux, et puis de la sciure d’où émergeaient les bouts blancs des œufs.

« C’est ça, emballage étranger, disait avec amour Alexandre Semenovitch, fouillant dans la sciure. Chez nous, on ne saurait jamais faire comme ça. Mania, prends garde, tu vas tout casser.

– Mais tu es fou, Alexandre Semenovitch, répondait sa femme. On dirait de l’or pur. C’est pas la première fois que je vois des œufs. Oh, là, là, qu’ils sont grands !

– Ils viennent de l’étranger, expliquait Alexandre Semenovitch, en déposant les œufs sur la table. Les œufs de nos moujiks, c’est pas pareil. Diable, ce sont des œufs allemands.

– Évidemment, confirmait le milicien, en admirant les œufs.

– Cependant, il y a une chose que je ne comprends pas, continuait Alexandre Semenovitch, pensif ; pourquoi sont-ils si sales ? »

Il faisait terriblement chaud. Au ras des champs, des vagues d’une chaleur épaisse et transparente vibraient distinctement. Mais les nuits étaient délicieusement vertes, pleines d’enchantement. Au clair de lune, la ci-devant propriété des Cheremeteff se revêtait d’une beauté indicible.

À dix heures du soir, lorsque dans le village Kontsovka, situé derrière le « sovhoz, » tous les bruits s’étaient tus, le paysage idyllique résonna soudain d’une mélodie tendre et langoureuse. C’était l’administrateur du « sovhoz, » Alexandre Semenovitch Rokk, qui jouait de la flûte. Rendons-lui cette justice, il jouait admirablement bien. Le fait est que, jadis, la flûte avait été sa spécialité. Jusqu’à l’an 1917, il faisait partie du célèbre orchestre du Maestro Petouchkoff qui répandait ses ondes sonores dans le foyer très confortable du cinéma « Les Rêves enchantés » à Ekaterinoslaw. Mais la grande année 1917 vit s’effondrer bien des situations, et des voies nouvelles s’ouvrirent devant Alexandre Semenovitch. Il abandonna ses « Rêves enchantés, » le velours constellé et poussiéreux de son foyer, et s’engouffra dans les abîmes de la guerre et de la révolution, en échangeant sa flûte contre un « Mauser » meurtrier. Balloté par les vagues, il échoua sur les rivages de la Crimée, puis à Moscou, au Turkestan, et même à Vladivostock. Seule, une grande révolution pouvait révéler un Alexandre Semenovitch. C’était vraiment un héros, et le foyer des « Rêves » ne méritait pas de le posséder. Mais laissons de côté tous ces détails et disons brièvement que l’année 1927 et le début de l’année 1928 surprirent Alexandre Semenovitch au Turkestan, où il éditait une feuille locale ; en sa qualité de membre de la Commission économique, il s’y rendit célèbre par d’étonnants travaux d’irrigation. En 1928, Rokk arriva à Moscou pour jouir d’un repos bien mérité. Le Conseil suprême de la commission apprécia beaucoup ce provincial démodé et lui offrit un emploi tranquille et honorable. Hélas, hélas, au grand préjudice de la République, le cerveau bouillant d’Alexandre Semenovitch ne s’était point éteint : à Moscou, il se familiarisa avec la découverte de Persikoff et, dans une chambre de l’hôtel « Paris rouge » de la rue Twerskaia, une grande idée fut conçue : il s’agissait de régénérer en un mois toutes les poules de la République au moyen du rayon de Persikoff.

La Commission « pour l’élevage des animaux domestiques » s’intéressa à son projet et l’approuva ; quelques jours après, muni d’un papier officiel, Rokk visita le bizarre zoologue.

Le concert champêtre touchait à sa fin lorsqu’un événement inattendu l’interrompit. Les chiens de Kontsovka qui d’habitude dormaient déjà à cette heure, se mirent soudain à aboyer ; bientôt, cet aboiement dégénéra en un hurlement insupportable et lugubre. Il grandissait, s’envolant à travers les prés, et, dans tous les étangs, des millions de grenouilles lui répondaient par leur concert crépitant. Ce fracas se déchaîna si brusquement que pour un instant la nuit elle-même, la nuit mystérieuse et enchantée, parut suffoquée d’horreur.

(À suivre)

–––––

(Michel Boulgakoff [« Роковые яйца, » in Недра (almanach Niedra), février 1925], illustrations de Nicolas Marinovich, in Vu, journal de la semaine, n° 71, mercredi 24 juillet 1929. Cette nouvelle a été traduite par François Cornillot et Alain Préchac dans le recueil Les Oeufs fatidiques, Verviers : Marabout-Gérard, collection « Bibliothèque Marabout Science Fiction » n° 452, 1973)

–––––