La querelle entre la mère Tirelon et mon jeune ami Philippe Ardet naquit du fait que celui-ci était tombé amoureux – du moins le croyait-il – de Maguelonne, la petite-fille de cette vieille femme.

Bien que Maguelonne, âgée de dix-neuf ans, fût de loin la plus jolie fille du village, elle n’avait pas de prétendant parmi la jeunesse locale, car les paysans des Baux, ce hameau sauvage des montagnes du Midi où je séjourne de temps à autre depuis des années, vivaient dans la superstition et croyaient que la mère Tirelou était une sorcière.

Maguelonne, orpheline de guerre, habitait seule avec la vieille femme dans un ancien mas de pierres croulantes, situé un peu à l’écart du village lui-même, au milieu des ruines du château seigneurial qui dominait la pente rocheuse, et le bruit courait tout bas que la mère Tirelou avait, de gré ou de force, associé la jeune fille à ses mystérieux agissements. Elles n’étaient ni détestées, ni persécutées, – en réalité, les paysans des Baux et des montagnes environnantes consultaient parfois la mère Tirelou en certaines circonstances, – mais en dehors de semblables consultations, généralement rétribuées par le don d’un lapin, d’une cruche de vin ou d’huile, la vieille sorcière et sa petite-fille et apprentie (si vraiment elle remplissait ce rôle) étaient, en général, tenues à l’écart, sinon haïes et redoutées.

Pourtant Philippe, qui se considérait maintenant comme faisant partie du grand monde (il avait passé par une école technique et travaillait dans un camp d’aviation à Toulon), considérait toutes ces superstitions locales comme absurdes et ridicules. Il était venu de Toulon sur sa moto pour prendre ses vacances. Nous avions fait connaissance aux Baux l’été précédent. Lui et moi étions descendus au même petit hôtel, l’hôtel René, tenu par la tante de Philippe, Mme Plomb, et Martin, son mari.

Et. comme je l’ai dit, Philippe paraissait être tombé amoureux de Maguelonne.

Telle était, brièvement exposée, la situation quand commença à se dérouler l’étrange série d’événements auxquels j’assistai d’abord en spectateur de hasard, mais auxquels je devais, par la suite, prendre une part active.

Cela débuta une chaude après-midi où je lisais, étendu seul dans ma chambre qui occupait un angle de la maison, avec des fenêtres donnant sur la vallée, et une autre fenêtre immédiatement au-dessus de la porte médiévale du rempart, d’où la route descendait en serpentant.

Au-dessous de la fenêtre, j’entendis et reconnus à la fois la voix croassante et agressive de la mère Tirelou, excitée par la colère, et en réponse la voix de Philippe, mi-aimable, mi-moqueuse. C’était dû au hasard plutôt qu’à l’indiscrétion ; je ne pouvais m’empêcher de les entendre, et quand, après quelques murmures inintelligibles, la vieille femme éleva de nouveau la voix, ce fut avec un ton si curieux et si anormal que je me levai pour voir ce qui se passait.

Tous deux se tenaient debout au soleil, juste au-dessous de la fenêtre, lui grand, blond, le teint chaud, la tête nue et les cheveux en désordre, en culotte courte et chemise de sport ; elle grise, voûtée et semblable à une chouette, ou plutôt à une chauve-souris, avec sa coiffe et sa cape à l’arlésienne, barrant le passage à Philippe de ses bras étendus. Et elle se mit à réciter de mauvais vers, d’une voix chantante, bizarre, tandis que ses mains pareilles à des griffes traçaient des cercles dans l’air :

Descends, descends, mon beau garçon,

Mais tu ne remonteras pas.

Le pied pris au piège se démènera et se débattra

Et l’esprit pris au piège fera de même.

Tu descendras, mon beau garçon,

Mais tu ne remonteras pas.

Mêler, nouer, tordre et tourner,

Ainsi se tissent les toiles des araignées.

Elle ne barrait plus le chemin à Philippe, mais se tenait de côté, l’invitant à passer ; ainsi me tournait-elle le dos, tandis que Philippe était placé de telle manière que je voyais son visage et les expressions qui le parcouraient – d’abord une attention intéressée, incrédule, étonnée, comme s’il ne pouvait croire ses propres oreilles, puis un sourire amusé, mais aussi moqueur et défiant, pendant que la vieille femme continuait à répéter son incantation.

« Non, non, mère Tirelou, vous ne me ferez pas peur avec de telles balivernes. Il vaut mieux prendre un manche à balai, si vous voulez me chasser. Gardez vos toiles d’araignées et vos formules magiques pour Bléo et les bergers. »

Et avec un salut gai et hardi et un « au revoir ! » il partit en sifflant sur la route, tandis que la vieille femme criait après lui :

« Tu iras en bas, en bas, en bas, mon beau garçon, mais pas en haut, pas en haut, pas en haut !

– Donc, me dis-je, cette vieille femme est vraiment persuadée d’être une sorcière, et, en outre, elle croit probablement avoir lancé à Philippe quelque malédiction efficace… »

Mais cela ne me troubla pas. Je connaissais, ou croyais connaître, beaucoup de choses concernant la technique de la magie. J’avais consacré bon nombre d’années à cette étude. J’étais convaincu que, finalement, tout se réduisait à la suggestion et à l’autosuggestion. J’avais vu la magie produire des résultats tangibles, mais seulement dans les cas où la victime elle-même (généralement chez les êtres primitifs ou sauvages) était profondément superstitieuse et, par suite, accessible à la peur. Je considérais comme un des premiers principes de la sorcellerie le fait que l’incrédulité complète, obstinée, sceptique, la moquerie, le rire, constituent un remède contre la magie beaucoup plus efficace que n’importe quelle quantité d’eau bénite ou d’exorcismes, et par suite je ne crus pas un instant que Philippe pouvait courir le moindre danger.

Avec cette certitude, et regardant donc l’heureux retour de Philippe comme une chose connue d’avance, je pensai peu à cette affaire pendant l’après-midi, terminai ma lecture, dînai tôt, allai en me promenant jusqu’au sommet de la falaise pour contempler le coucher du soleil, me mis au lit de bonne heure et m’endormis presque immédiatement.

D’ordinaire, après dix heures du soir, tout le village des Baux, y compris l’hôtel René, est profondément endormi et silencieux comme la tombe. C’est le bruit, je crois, de pas pressés résonnant sur le dallage du couloir de l’hôtel qui me réveilla tard dans la nuit, mais j’entendis en même temps parler à voix basse sous mes fenêtres, vis briller des lumières et entendis le martèlement des sabots dans la rue pavée de galets. J’allumai une lumière, vu qu’il était un peu plus de minuit, m’habillai et descendis.

Martin Plomb parlait avec véhémence à un groupe de voisins. Sa femme se tenait sur le seuil, vêtue d’une robe de chambre molletonnée, les cheveux nattés.

« Que se passe-t-il ? lui demandai-je.

– Nous sommes inquiets au sujet de Philippe, répondit-elle. Il est parti se promener dans la vallée cette après-midi, et il n’est pas revenu. Ils vont se mettre à sa recherche. Qu’il ne soit pas rentré pour le dîner, cela ne nous a pas surpris, mais il est maintenant minuit passé, et nous craignons qu’il ait eu un accident. »

Déjà les hommes, par groupes de deux ou trois, la plupart avec de vieilles lanternes de ferme, les autres avec des torches électriques, se dirigeaient du côté de la montagne. Je rejoignis Martin Plomb qui se tenait à la porte et leur ordonnait d’aller de ce côté ou de celui-là et de crier pour rester en rapport les uns avec les autres. Lui-même allait chercher plus haut sur l’autre versant, du côté de la Grotte des Fées, où Philippe grimpait parfois. Il craignait qu’il fût tombé dans un précipice. Je l’accompagnai…

Ce fut juste avant l’aurore, après des heures de recherches inutiles, que nous entendîmes un appel différent, venu de l’extrémité de la vallée. Je ne pouvais distinguer les mots, mais Martin dit immédiatement : « Ils l’ont trouvé. » Nous gravîmes la montagne vers la route sur laquelle nous pouvions maintenant voir brûler des lumières qui se dirigeaient vers les Baux, tandis que nous nous hâtions pour couper au plus court et les rejoindre. Ils transportaient Philippe sur un brancard improvisé fait de deux jeunes troncs et de branches de sapin entremêlées. Il était conscient et avait les yeux ouverts, mais semblait plongé dans une sorte de stupeur et avait été incapable, dirent-ils, d’expliquer ce qui lui était arrivé. Il n’avait pas de fracture et ne paraissait souffrir d’aucune blessure grave, mais ses vêtements étaient déchirés, surtout les genoux de sa culotte, lacérés et écorchés comme s’il s’était traîné sur les mains et les genoux.

Ils semblaient tous d’accord sur ce qui s’était probablement passé. Philippe avait escaladé les rochers tête nue pendant la grosse chaleur de la fin de l’après-midi, pensaient-ils, et avait souffert d’une insolation, un coup de soleil étourdissant, mais non mortel, puis il avait en partie repris conscience, et, en cherchant du secours, encore en proie au délire, s’était perdu. Il serait remis dans un jour ou deux, dit Martin. On ferait venir un docteur d’Arles dans la matinée.

Naturellement, j’avais plus d’une fois, pendant la nuit, pensé à la mère Tirelou, et m’étais demandé si je raconterais l’incident à Martin Plomb, mais leur explication était si naturelle, appropriée, raisonnable, que maintenant il me semblait absurde de considérer cet épisode autrement que comme une coïncidence spéciale, survenue trop à propos d’une manière désagréable et un peu bizarre, mais coïncidence tout de même, aussi gardai-je le silence.

Il faisait jour quand nous atteignîmes les Baux et couchâmes Philippe, et, à mon réveil, vers midi, le docteur était déjà venu et reparti.

« Il a été très touché, me dit Martin. Il a toute sa tête, mais il y a encore quelque chose de très ennuyeux que le docteur ne comprend pas. Quand il a essayé de se lever de son lit, il n’a pas pu marcher. Pourtant, ses jambes ne sont pas atteintes. C’est bizarre. Nous craignons que ce ne soit une forme de paralysie… il semblait trébucher et se tordre les pieds… »

Brutalement, pendant qu’il parlait, une tardive certitude s’empara de moi et je compris avec clarté que c’était la fin de toute coïncidence – je m’étais trompé – j’avais négligé un élément impondérable. – Quelque chose d’aussi sinistre et d’une méchanceté aussi noire que ce que j’avais connu dans la jungle venait de se passer ici, aux Baux, devant mes propres yeux.

« Martin ! dis-je, écoutez-moi ! Je désire que vous m’accordiez toute votre confiance maintenant, et peut-être votre aide plus tard. Il est arrivé hier quelque chose que vous ignorez. Je ne suis pas encore disposé à vous le raconter. Mais il faut que je voie Philippe tout de suite et que je lui parle. Vous dites qu’il a toute sa raison ?

– Mais certainement, répondit Martin, bien que je ne comprenne pas où vous voulez en venir. Il sera content de vous voir. Vous savez où se trouve sa chambre ? »

Philippe était assis dans son lit, une pile d’oreillers derrière les épaules. Il semblait déprimé plutôt que malade, et avait certainement toute sa connaissance.

Je lui dis :

« Philippe, Martin me dit que vous avez quelque chose aux jambes. Je n’en suis pas sûr, mais je pourrais peut-être vous dire ce…

– Tiens, êtes-vous médecin, par hasard ? »

Il m’interrompit avec passion.

« Si nous avions su ça… Le type qui est venu d’Arles ne paraissait pas très calé.

– Non, je ne suis pas docteur. Mais je suis persuadé que cette histoire ne relève pas de la médecine. Je veux vous dire quelque chose. Vous savez où se trouve ma chambre. J’étais, par hasard, à ma fenêtre hier, et j’ai vu et entendu tout ce qui s’est passé entre la mère Tirelou et vous. L’idée ne vous est-elle pas venue qu’il pouvait y avoir un rapport ?… »

Il me regarda, surpris, et aussi avec une sorte de déception coléreuse.

« Tiens ! dit-il, vous, un Américain moderne et cultivé, vous croyez à ces stupidités fantastiques ! Voyons, je viens des montagnes, j’y suis né, et pourtant je sais que toutes ces histoires sont des farces stupides ! J’y ai pensé, – naturellement ; – si vous l’avez entendue, vous vous rappelez ce qu’elle a dit. Mais cela n’a aucun sens. Comment cela pourrait-il en avoir un ?

– Peut-être, répondis-je, mais voulez-vous tout de même me raconter, aussi bien que vous pouvez vous en souvenir, ce qui vous est arrivé hier après-midi et la nuit dernière ?

– Nom d’une pipe, vous le savez, ce qui est arrivé. J’ai eu une attaque. Et je suis resté dans cet état. Mon Dieu, j’aimerais mieux être mort que boiteux ou estropié. »

Il retomba dans un silence mélancolique. Mais j’en avais entendu assez. Il y a des gens qui ont passé leur vie au lit, paralysés, sans aucun organe attaqué, mais simplement parce qu’ils croyaient qu’ils ne pouvaient pas se lever et marcher. Si je l’aidais maintenant, ça ne pourrait être que par une preuve convaincante. C’est à la mère Tirelou que je devais m’adresser…

Ni la vieille femme ni sa petite-fille ne s’étaient approchées de l’hôtel ce jour-là. Je grimpai la rue pavée de galets qui, à travers les ruines, menait à leur maison, et je frappai brutalement à la porte. D’abord, rien ne répondit, mais je continuai à frapper avec obstination, et Maguelonne m’ouvrit à regret. Debout dans l’entrebâillement de la porte, elle me reconnut. Je n’essayai pas d’entrer, mais lui dis :

« Je suis venu voir la mère Tirelou pour une affaire sérieuse… »

Elle me regarda avec des yeux méfiants, gênés, troublée comme si elle ne savait pas quoi répondre, et dit enfin :

« Elle n’est pas là. Elle a passé la montagne au-delà de Saint-Rémy. Elle sera absente plusieurs jours. »

Devinant mon insistance et mes soupçons hostiles, elle ajouta, comme pour se défendre ou s’excuser, presque désespérée :

« Vous pouvez entrer regarder, si vous voulez. Elle n’est pas ici. »

La jeune fille était manifestement dans une grande détresse et je compris qu’elle connaissait ou soupçonnait le motif de ma visite.

« En ce cas, dis-je, il faut que nous parlions. Le ferons-nous ici, ou préférez-vous que j’entre ? »

Elle regarda du côté du village, ouvrit la porte plus grande et me fit signe d’entrer.

Je lui dis :

« Mademoiselle Maguelonne, je vous demande d’être franche avec moi. Vous savez ce qu’on raconte sur votre grand-mère, et il y a des gens qui parlent de vous de la même façon. J’espère que ce qui vous concerne est faux. Mais votre grand-mère a causé un dommage que je suis déterminé à réparer. Je suis si certain de ce que j’avance que si c’est nécessaire, en dernier ressort, je me confierai à Martin Plomb et irai avec lui trouver la police à Arles. Mademoiselle, je ne vous accuse pas, mais je suis certain que vous savez exactement de qui je veux parler – c’est de Philippe – et je veux vous demander si…

– Non, non, non ! cria la jeune fille, m’interrompant avec désespoir, je n’y suis pour rien ! J’ai essayé d’empêcher cela ! Je l’ai prévenu ! Je lui ai demandé de ne plus me voir ! Je lui ai dit qu’il se passerait quelque chose d’affreux, mais il s’est simplement moqué de moi. Il ne croit pas à ces choses-là. J’ai aidé ma grand-mère en d’autres circonstances – elle m’a obligée à l’aider – mais je n’ai jamais rien fait d’aussi épouvantable – et contre Philippe… non, non, jamais je n’aurais fait une chose pareille, même si elle… »

La jeune fille se tut et se mit soudain à sangloter.

« Mon Dieu, mon Dieu ! que dois-je faire ? »

Je lui répondis :

« Soyez calme un moment, Maguelonne. Voulez-vous dire que vous pourriez faire quelque chose ?

– J’ai peur, dit-elle, peur de ma grand-mère. Oh ! si vous saviez ! Je n’ose pas entrer là… de plus, la porte est fermée… et elle est restée là toute la fin de l’après-midi et presque jusqu’à minuit.

– Maguelonne, lui dis-je avec douceur, je crois que vous aimez Philippe, et je crois qu’il vous aime. Savez-vous qu’il ne peut plus marcher, qu’il a perdu l’usage de ses jambes ?

– Oh, oh, oh ! »

Puis elle se ressaisit, se leva, vint vers moi et posa sa main sur mon bras, presque comme pour implorer ma protection, et dit :

« Oui, je le ferai, même si ma grand-mère doit me tuer. Mais il faut que vous m’aidiez. Il faut que je prenne la lampe et il faut que vous trouviez un moyen d’enfoncer la porte, car elle emporte toujours la clef avec elle.

– Donc, c’est dans la maison ? demandai-je.

– C’est sous la maison, répondit-elle ; je vais vous conduire. »

Elle me conduisit à la cuisine qui se trouvait par derrière, creusée dans le côté de la falaise, presque sous les ruines du vieux château. Pendant qu’elle allumait la lampe, je découvris une petite hache dans la cheminée.

« C’est par ici, » dit-elle, en désignant un réduit dont l’entrée était dissimulée par un rideau tendu.

Au fond du réduit, cachée par de vieux vêtements pendus à des clous, se trouvait une petite porte, fermée à clef. C’était du bois épais, mais il ne me fut pas difficile de forcer la serrure et d’ouvrir la porte, découvrant un escalier étroit taillé dans la pierre tendre, qui s’enfonçait en spirale dans l’obscurité. L’existence d’un semblable escalier en ces lieux n’avait rien de mystérieux. Toute la partie de la falaise qui se trouve au-dessous du château est remplie de passages identiques, et la grande salle de garde du château lui-même (maintenant abandonnée aux touristes de passage et aux chauves-souris) a été creusée dans la pierre tendre, parce que ce procédé était plus simple et plus économique que la construction d’une nouvelle maçonnerie.

La jeune fille entra la première et je la suivis de près, éclairant notre chemin avec la lampe tenue au-dessus de son épaule. L’escalier, assez court, tournait brusquement vers le bas, puis débouchait directement dans une ancienne pièce rectangulaire abandonnée, qui avait dû jadis être une cave ou une resserre à provisions du château. Mais, maintenant, elle abritait divers objets d’aspect étrange et peu plaisant, sur lesquels les ombres vacillaient tandis que je plaçais la lampe dans une niche et commençais à regarder autour de moi. Je savais que, de nos jours, des sorcières exerçant leur art presque dans la tradition directe du moyen âge existaient encore dans certaines régions de l’Europe, pourtant j’étais surpris de voir ces accessoires matériels et spéciaux de la profession survivre avec autant de réalité.

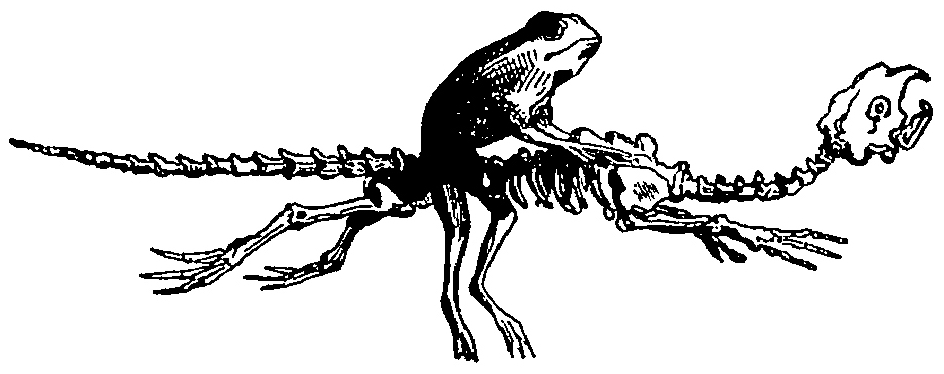

Point n’est besoin de dépeindre le tout minutieusement – l’endroit respirait le mal, et un grand nombre des objets avaient un air de méchanceté grotesque. Contre le mur opposé à l’entrée, un autel surmonté par une paire de cornes, au-dessous INRI retourné, avec les lettres déformées en symboles obscènes ; sur l’autel, une petite croix de bois à laquelle était pendu un crapaud crucifié la tête en bas pour la messe de saint Sicaire ; suspendue à côté, une Main de Gloire noire et ratatinée, et, sur le sol, réalisée adroitement avec des soins infinis, couvrant un espace considérable, se trouvait la chose que nous étions venue chercher et qui, malgré tous mes efforts pour raisonner avec calme sur-le-champ, fit passer en moi un frisson d’effroi tandis que je l’examinais.

J’apportai la lampe et me baissai, avec Maguelonne debout à mes côtés. Quatre petites chevilles de bois avaient été plantées dans le sol, comme des poteaux en miniature, encadrant un espace carré d’environ cinq pieds de côté, entouré par des cordes attachées à chaque cheville. Dans cet espace, et relié aux cordes qui le délimitaient, était tendu un réseau de fils de coton entrecroisés, sinueux, pareil à une toile d’araignée. Au milieu, et semblable à un insecte pris dans une toile d’araignée, se trouvait une petite figurine humaine de huit pouces de long ; c’était une poupée ordinaire, avec sa tête de porcelaine cousue sur son petit corps bourré de sciure de bois, comme on peut en acheter pour trois francs chez n’importe quel marchand de jouets. Mais la robe d’enfant qu’elle devait porter avait été enlevée et remplacée par un petit costume cousu sur la poupée, copiant de manière assez grossière les vêtements de sport d’un homme en culottes. Les yeux de ce mannequin étaient cachés par une bande étroite d’étoffe noire ; les pieds et les jambes étaient pris, fixés, emmêlés dans le réseau de fils de coton entrecroisés. Le mannequin pendait d’une manière horrible, ni debout ni couché, sinistrement grotesque, semblable au corps d’un homme blessé dans des fils de fer barbelés. Tout ceci, à le raconter, peut paraître stupide, puéril. Mais ce n’était pas puéril. C’était pervers, diabolique.

Je n’essayerai pas d’expliquer raisonnablement ce que je fis, avec l’aide de Maguelonne, car nous dégageâmes ce mannequin avec autant de soin, de douceur et presque de tendresse, que si nous avions eu entre les mains une créature vivante, un petit chat malade ou un oiseau blessé !

Dans le cas de ce mannequin, je savais ou du moins soupçonnais ce que nous pourrions trouver, et je le pris des mains de Maguelonne pour l’examiner attentivement, afin de voir si le corps avait été traversé par des épingles ou des aiguilles. Mais non. La vieille femme avait tout au moins reculé devant une tentative de meurtre.

Et quand nous eûmes libéré le mannequin, Maguelonne le serra contre sa poitrine, à genoux, et sanglota :

« Ah ! Philippe, Philippe ! »

Je ramassai la lampe et nous nous préparâmes à partir. Mais la pièce contenait un autre objet, dont je n’ai pas encore parlé et que j’examinai alors de plus près. Suspendue au plafond par une lourde chaîne se trouvait un appareil semblable à une cage, ouverte, de grandeur humaine, construite avec du bois, des courroies de cuir noirci et du fer – un instrument aussi diabolique que l’imagination humaine pervertie ait jamais pu en concevoir, car je connaissais son nom et son usage d’après les vieilles gravures des livres traitant des mystérieux éléments de sadisme de la sorcellerie au moyen âge. C’était un Berceau de Sorcière… Et je remarquai sur les courroies quelque chose qui me fit me demander si…

Maguelonne me vit examiner cet appareil et détourna la tête.

« Mon Dieu. Mademoiselle ! dis-je, est-il possible que ?…

– Oui, répondit-elle, baissant la tête ; puisque vous êtes venu ici, il n’y a rien de plus à vous cacher. Mais cela a toujours été contre mon gré. Depuis que j’ai quinze ans. Quelquefois même, elle m’a laissée seule ici toute la nuit.

– Mais, au nom du ciel, pourquoi ne l’avez-vous pas dénoncée, pourquoi ne l’avez-vous pas quittée ?

– Monsieur, répondit-elle, j’avais peur de ce que je savais. Et où serais-je allée ? D’ailleurs, c’est ma grand-mère. »

*

J’étais seul avec Philippe dans sa chambre. J’avais emporté avec moi le mannequin enveloppé dans un morceau de papier. Si ceci était une histoire inventée, j’aurais trouvé Philippe magiquement guéri depuis le moment où les fils de coton avaient été démêlés, Mais, dans la réalité, la magie procède par des moyens plus détournés. Philippe était exactement comme au moment où je l’avais quitté, même plus déprimé. Je savais que j’avais encore devant moi une tâche difficile et dont l’issue n’étais pas certaine. Je commençai par lui expliquer que, bien que les sorcières et guérisseurs fussent dans l’erreur au sujet des éléments surnaturels et diaboliques qu’ils croyaient avoir en leur possession, il y avait beaucoup de savants et de psychologues qui, tout en niant l’existence du surnaturel, estimaient que la sorcellerie peut parfois être mortellement dangereuse par l’entremise de forces parentes de l’hypnotisme et de la suggestion. Je lui racontai ensuite lentement, et avec précaution, ce que j’avais découvert. Il m’écouta, à la fois crédule, sceptique et intéressé, et quand je lui montrai le mannequin grossièrement habillé de manière à le représenter, et quand il comprit que, quelles que pussent être ses convictions à lui, la mère Tirelou avait délibérément cherché à le faire souffrir, il se mit en colère, se dressa contre ses oreillers et s’exclama :

« Ah ! la vieille sorcière ! Elle voulait vraiment me faire du mal ! »

Son visage était enflammé. Je jugeai que le moment était venu. Je me levai. Je lui dis :

« Philippe, maintenant, oubliez tout ceci. Oubliez tout ceci. Croyez que vous pouvez marcher, et vous le pourrez. »

Il me regarda avec désespoir, retomba sur son lit, et dit :

« Je ne le crois pas. »

J’avais échoué. Son esprit manquait, je crois, de l’imagination consciente nécessaire. Mais il y avait encore quelque chose à tenter. Au bout d’un instant, je repris doucement :

« Philippe, je voudrais vous poser une autre question personnelle, s’il vous plaît. Vous aimez vraiment Mlle Maguelonne, n’est-ce pas ?

– J’aime Maguelonne, » répondit-il.

Et alors je lui parlai rapidement, presque avec méchanceté, de l’objet qui pendait dans cette cave et de son emploi. La réaction fut aussi violente, aussi physique, que si je l’avais soudain frappé au visage.

« Ah ! tonnerre de D… ! cria-t-il. La coquine, la vilaine coquine ! »

Il sauta de son lit comme un fou, arrachant son pyjama, se précipitant à la recherche de ses vêtements.

Le reste fut simple. Philippe était trop en colère et trop absorbé par la pensée de Maguelonne pour avoir le temps de s’étonner ou même d’être reconnaissant de sa guérison soudaine et complète, mais il était assez intelligent pour comprendre que, dans l’intérêt de la jeune fille il valait mieux ne pas faire de scandale public. Aussi, quand il alla chercher Maguelonne, emmena-t-il sa tante avec lui, et, dans l’espace d’une heure, la jeune fille fut tranquillement installée avec ses affaires dans la propre chambre de Mme Plomb, à l’hôtel. Martin Plomb réglerait l’affaire avec la mère Tirelou. Il ne devait formuler aucune accusation quant au rôle joué par elle dans la mésaventure de Philippe (chose difficile à prouver légalement), mais l’avertir que si elle essayait le moins du monde de se mêler de Maguelonne ou de son mariage imminent, il déposerait contre elle sous serment une plainte pour cruauté et mauvais traitements envers une pupille mineure.

Il reste dans ce cas deux problèmes non élucidés qui exigent une tentative d’explication. La conviction que j’ai toujours eue concernant la magie dangereuse sous n’importe quelle forme (et qui était la thèse principale de mon étude sur la sorcellerie à Tahiti) est qu’elle opère par autosuggestion forcée, et que, par suite, aucune incantation ne peut produire le mal à moins que la victime désignée croie qu’elle le peut. Dans le cas présent qui paraît contredire cette thèse, je peux simplement supposer que, alors que la partie consciente de l’esprit de Philippe réagissait avec un scepticisme complet, la partie inconsciente (sa famille était originaire de ces montagnes) conservait certaines craintes superstitieuses héréditaires qui le rendaient vulnérable. Le second problème est, naturellement, la mascarade compliquée du mannequin pris au piège, la poupée, véritable cousine des images de cire qu’au moyen âge on traversait d’aiguilles ou faisait doucement fondre devant le feu. La sorcière elle-même, à moins qu’elle ne soit un charlatan, croit implicitement qu’il s’opère un véritable et surnaturel transfert d’identité. Ma propre opinion est que l’image sert simplement de but de concentration pour la pensée tendue, décidée à faire le mal, de la sorcière. Bref, je soutiens que la sorcellerie est une force réelle et dangereuse, mais que son explication dernière ne se trouve pas dans le domaine du surnaturel, mais plutôt dans celui de la psychologie pathologique.

–––––

(William B. Seabrook, traduit par Jeanine Goldet, in Gringoire, le grand hebdomadaire parisien, politique, littéraire, cinquième année, n° 169, vendredi 29 janvier 1932 ; Remedios Varo, « Bordando el manto terrestre, » huile sur masonite, 1961)

THE WITCH’S VENGEANCE, A TALE OF BLACK MAGIC

–––––

–––––

(William B. Seabrook, illustré par Erté, in Hearst’s International combined with Cosmopolitan, vol. LXXXIX, n° 2, août 1930)