Depuis de longues années, Monsieur N est intimement convaincu qu’il convient de chercher une source anglo-saxonne aux remarquables contes d’horreur maritime d’E. M. Laumann. En effectuant quelques recherches, il a eu la surprise de tomber sur un plagiat non répertorié de la nouvelle de William Hope Hodgson, « A Tropical Horror. » La nouvelle originale de W. H. Hodgson est parue dans The Grand Magazine, volume I, n° 5, en juin 1905. Son plagiat « A Horror of the Tropics » a été publié sous la signature de James Grant, dans les pages d’un magazine du Michigan, The Gateway, en novembre 1914. Nous ne résistons pas au plaisir de le republier ci-dessous, en attendant bien sûr de voir un jour nos recherches sur Laumann couronnées de succès…

MONSIEUR N

JAMES GRANT : A HORROR OF THE TROPICS

–––––

–––––

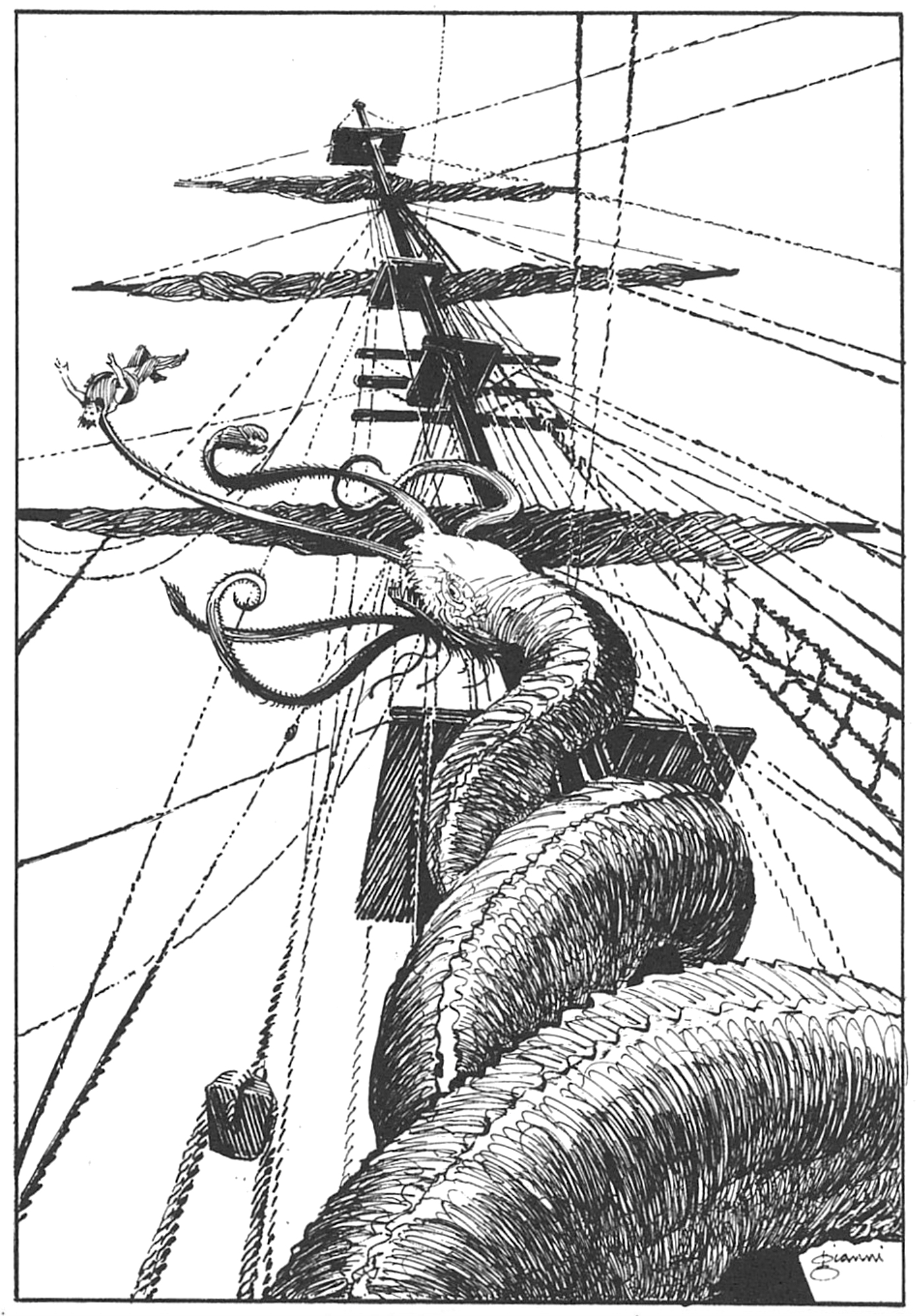

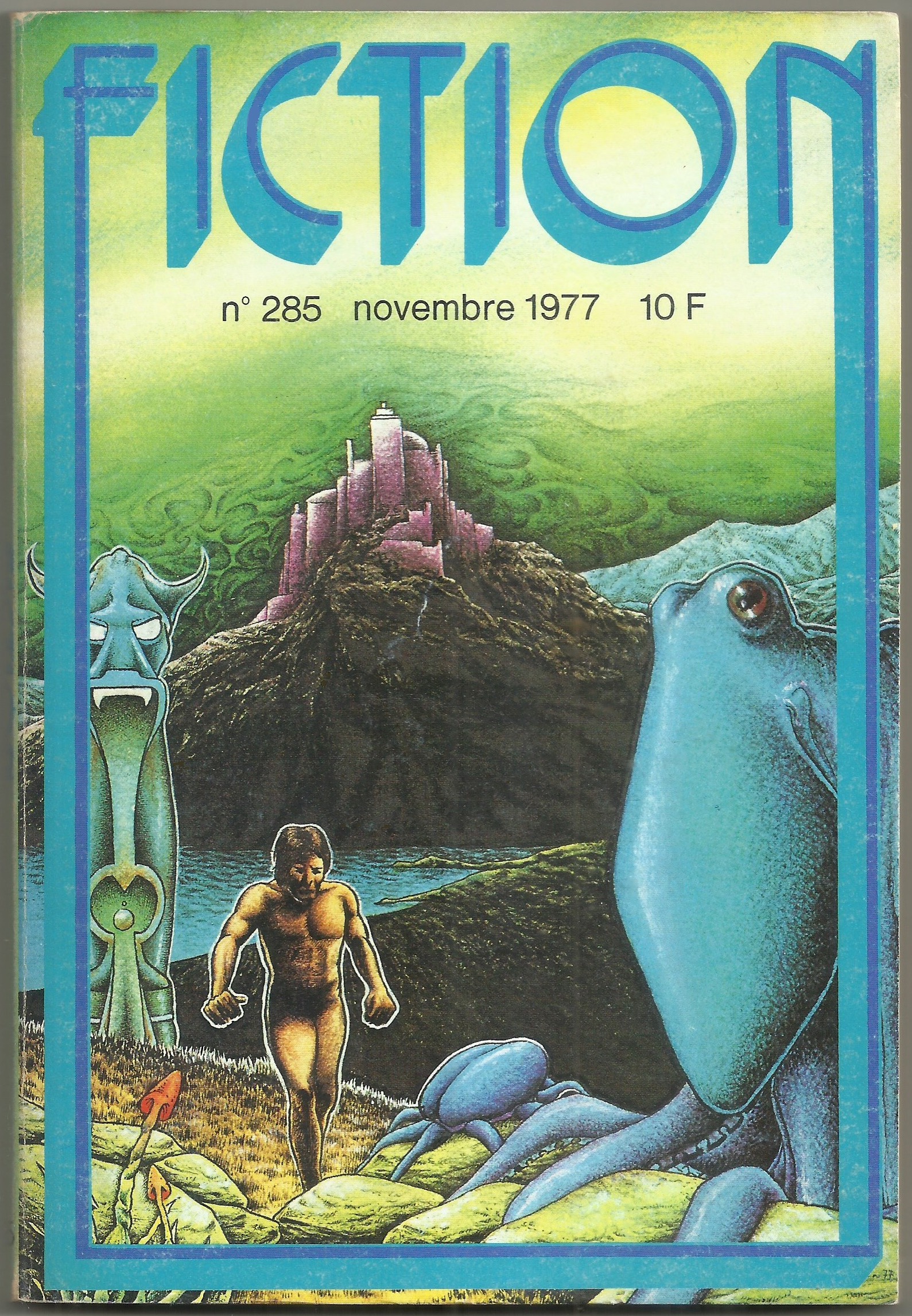

(James Grant, « A Horror of the Tropics, » in The Gateway, A Magazine of the Timed devoted to Literature, Economics and Social Services [Detroit], vol. XXIII, n° 4, novembre 1914 ; illustration de Gary Gianni pour « A Tropical Horror » de W. H. Hodgson, 2006)

WILLIAM HOPE HODGSON : L’HORREUR TROPICALE

–––––

Seul William Hope Hodgson pouvait réussir un texte comme celui-ci. La mer y est présente, comme dans la plupart de ses récits, avec ses pièges, ses mirages et les monstres qui la peuplent. Cependant, Hodgson s’est refusé à tout effet littéraire ou stylistique. C’est une tranche de vie qu’il nous livre, brutale, effrayante, description minutieuse d’une confrontation hallucinante entre les membres d’un équipage et quelque immonde créature surgie des profondeurs. Ça n’est que cela, et rien de plus. Mais c’est « du Hogdson » et, sous sa plume, une histoire aussi simple confine au sublime…

–––––

Nous sommes à cent trente jours de route de Melbourne et, depuis trois semaines, nous naviguons dans des eaux calmes et par une chaleur étouffante.

Il est minuit et nous sommes de garde sur le pont jusqu’à quatre heures. Je sors et m’assieds sur la trappe de la cale. Une minute plus tard, Joky, notre plus jeune mousse, me rejoint pour bavarder. C’est devenu presque une habitude, bien que ce soit toujours Joky qui parle. J’aime l’écouter en fumant et, de temps à autre, j’émets un grognement en guise d’approbation pour lui montrer que je suis attentif à ses propos.

Joky reste silencieux ; la tête penchée, il réfléchit. Soudain, il lève les yeux, sans doute pour faire quelque remarque. Au même moment, je vois qu’il se raidit, une lueur d’horreur dans le regard. Il s’accroupit, les yeux exorbités. Puis il ouvre la bouche. Il articule un cri d’épouvante et s’écroule devant moi en se cognant la tête contre le pont. Craignant je ne sais quoi, je regarde à mon tour l’horizon.

Mon Dieu ! Au-dessus du bastingage, brillant sous la pleine lune, se détache une énorme bouche d’où coule de la bave. De longs tentacules sortent des lèvres énormes et ruisselantes. La Chose s’approche du bateau. Elle monte, monte plus haut, encore plus haut. On ne distingue pas d’yeux ; juste cette bouche effrayante et baveuse montée sur un cou démesuré ; elle se hisse à bord avec l’agilité d’une anguille. Sa peau est toute plissée. Elle n’en finit pas de grimper ! Le bateau tangue sous ce poids. Enfin, la queue, masse large et flasque, franchit le bastingage et s’écroule sur le pont dans un bruit sourd.

Pendant une fraction de seconde, l’hideuse créature gît, complètement enroulée sur elle-même. Puis, dans une succession de mouvements brusques et rapides, la tête monstrueuse se déplace le long du pont. Tout près du grand mât se trouvent les combinaisons de plongée, et également un récipient contenant de la viande salée. Récemment ouvert, le récipient a été coiffé d’un couvercle trop grand. L’odeur de la viande semble attirer le monstre et je peux l’entendre renifler bruyamment. Puis les lèvres s’entrouvrent, dévoilant quatre énormes crocs. La tête bouge légèrement et, en un instant, dans un craquement, le récipient et la viande disparaissent. Le bruit a attiré d’autres hommes d’équipage. L’un d’entre eux me rejoint. D’abord, il ne distingue rien. Puis, au fur et à mesure qu’il s’habitue à l’obscurité, il « voit » et s’enfuit en poussant des hurlements. Trop tard ! De la bouche de la Chose a surgi une langue longue et brillante, garnie de dents. Je ferme les yeux, mais ne peux m’empêcher d’entendre l’odieux « Glou, Glou ! » qui suit.

Un second marin, qui a assisté à la scène, se précipite pour chercher refuge dans la cale et referme la lourde trappe sur lui.

Le matelot charpentier et le voilier sortent en courant du pont arrière. Ils sont en shorts. En apercevant l’horrible Chose, ils s’en vont vers leurs cabines en poussant des cris. Le second maître, après avoir compris ce qui se passe, descend l’escalier des cabines, suivi de près par le timonier. Je les entends verrouiller la trappe et, brusquement, je réalise que je me trouve complètement seul sur le pont.

Jusqu’ici, j’ai oublié que j’étais en danger. Les minutes qui viennent de s’écouler semblent appartenir à un affreux cauchemar. Maintenant, cependant, je comprends que je suis en bien mauvaise posture et, tremblant de peur, j’essaie de trouver un abri. À cet instant, mon regard se pose sur Joky, gisant inanimé, là où il est tombé. Je ne peux pas le laisser là. Tout près, il y a l’arrière-pont, désert à présent – il s’agit d’une sorte de petite maison d’acier avec des portes de fer. Elle n’est pas fermée. Une fois dedans, je serai en sécurité.

La Chose ne s’est toujours pas rendu compte de ma présence. Pourtant, sa tête, grosse comme un tonneau, est tournée dans ma direction ; tout à coup, j’entends un mugissement et la longue langue apparaît, prête à me dévorer. Je sais qu’il n’y a pas une seconde à perdre ; aussi, ramassant le corps du mousse, je tente de courir vers la porte ouverte. Elle ne se trouve qu’à quelques mètres, mais l’horrible forme s’approche en se tortillant. J’atteins la maison et m’y écroule avec mon fardeau. Puis, je ressors sur le pont pour saisir la porte. Je la referme et la verrouille. À travers les épais carreaux, je peux voir la Chose rampant en vain le long de la maison pour m’attraper.

Joky est toujours immobile ; je m’agenouille à ses côtés et entreprends de déboutonner son col de chemise. Je l’asperge d’eau. À peu près au même moment, j’entends un épouvantable cri d’angoisse, bientôt suivi d’un bruyant « Glou, Glou. » C’est Morgan qui a poussé ce cri affreux.

Joky bouge enfin ; il se frotte les yeux et s’assoit.

« C’est Morgan qui a crié ? »

Il se met à hurler d’une manière hystérique.

« Où sommes-nous ? J’ai fait un cauchemar. »

Je perçois des bruits de pas courant sur le pont, puis la voix de Morgan à la porte :

« Tom, ouvre ! »

Il s’arrête soudain et se met à hurler de désespoir. Par le trou de la serrure, je le vois traverser le pont dans tous les sens comme un fou. Quelque chose le poursuit. On distingue une longue tache blanche dans la nuit claire. Elle saisit Morgan et l’étouffe aussitôt. Morgan est mort. Il tient dans la main le poignard qu’il avait sorti pour se défendre.

Un moment de calme suit cette horrible scène. Le jour se lève. Il n’y a pas un bruit, si ce n’est la lourde respiration de la Chose. Alors que le soleil commence à monter, la créature s’allonge sur le pont afin de profiter de la chaleur. À bord du bateau, pas un son. Les marins et les officiers se taisent, terrés dans la cale. Sans doute craignent-ils d’attirer l’attention de la Chose en faisant du bruit. Quelques minutes plus tard, j’entends le cliquetis d’une arme à feu. Je contemple le monstre. Il a levé la tête et il écoute. Je l’observe et découvre certains détails que la nuit m’avait cachés.

Là, juste au-dessus de la bouche, percent deux petits yeux de porc, qui semblent briller d’une intelligence diabolique. La Chose tourne subitement la tête en direction de la porte derrière laquelle je me suis réfugié. Je me cache ; trop tard : elle m’a vu et rampe maintenant le long du carreau.

Je retiens ma respiration. Mon Dieu ! Si elle brise la vitre ! Je frissonne, horrifié. La Chose émet un grognement sinistre. C’est affreux. Puis je me souviens des petits volets de fer que l’on fixe sur les carreaux par mauvais temps. Sans perdre une seconde, je me lève et les colle aux vitres. Nous voici maintenant dans l’obscurité la plus totale. Dans un murmure, j’ordonne à Joky d’allumer la lampe. Il s’exécute en tremblant.

Vers vingt-trois heures, je m’assoupis. Quelques heures plus tard, je suis brusquement tiré de mon sommeil par des plaintes. On dirait que quelqu’un agonise près de nous. En effet, un instant après, la Chose fait entendre son ignoble « Glou, Glou. »

Je crois deviner ce qui est arrivé : l’un des hommes d’équipage a dû sortir de son abri pour chercher un peu d’eau. Il pensait sûrement que la nuit lui permettrait de ne pas être vu par la Chose. Le pauvre ! Quelle naïveté ! Il a payé de sa vie !

Ce nouveau drame m’a bouleversé. Impossible de retrouver le sommeil. Le reste de la nuit se passe calmement. Vers le matin, je m’assoupis et, toutes les heures, je me lève. Jocky dort tranquillement. C’est bien compréhensible : il a tellement été secoué. Vers huit heures, je le réveille et nous nous confectionnons un semblant de petit déjeuner avec les biscuits et l’eau que nous trouvons dans la cabine. Heureusement, nous ne manquons pas d’eau. Jocky a retrouvé toute sa lucidité et recommence à bavarder selon son habitude. Mais ses propos ont attiré l’attention de la Chose qui se met de nouveau à ramper le long de la cabine. Joky se tait immédiatement. Alors que nous sommes assis côte à côte, je ne peux pas m’empêcher de penser au reste de l’équipage. Que font les hommes, comment vont-ils tenir, sans eau ?

Vers midi, j’entends une détonation, suivie d’un terrible beuglement. Puis le bruit du bois que l’on écrase. Des hommes crient. Je me demande en vain ce qui a bien pu arriver. J’essaie de raisonner. D’après le fracas que j’ai entendu, et également le mugissement du monstre, quelqu’un a dû tenter de l’éliminer et l’a certainement touché. En réfléchissant davantage, j’aboutis à la conclusion qu’un homme a dû utiliser le canon que nous transportons toujours avec nous. Quant aux cris des marins, ils signifient peut-être que la Chose est très touchée, ou même mortellement blessée. Déjà, un sentiment d’intense soulagement m’envahit. Mais, bientôt, la Chose cesse de rugir, se contentant d’émettre quelques grognements de temps à autre.

Tout à coup, je me rends compte, d’après le tangage du bateau, que le monstre a changé de place. Il s’est éloigné de la cabine. Je me mets à espérer qu’il en a assez de nous et qu’il va repartir à la mer. Tout est silencieux l’espace d’un instant. Je me penche et secoue Joky qui s’est endormi la tête sur la table. Il fait un bond et pousse un cri.

« Allez, lui dis-je. Je n’en suis pas sûr, mais je crois bien qu’il est parti ! »

Le visage de Joky s’éclaire alors merveilleusement ; il commence à me questionner avec curiosité. Nous attendons une heure de plus, le cœur rempli d’espoir. Nous avons raison d’être optimistes. On n’entend pas un bruit, même pas la respiration de la Chose. Je sors quelques biscuits et Joky, après avoir fouillé le garde-manger, pose sur la table un morceau de porc et une bouteille de vinaigre. Nous sommes contents. Après cette longue abstinence, la nourriture nous fait du bien. Joky insiste pour que j’ouvre la porte : il veut être sûr que la bête est bien partie. Mais je ne cède pas. Je lui conseille d’enlever d’abord les volets de fer et de jeter un coup d’œil sur le pont. Joky essaie toujours de me convaincre. Je reste imperturbable. Il s’excite. Sans doute est-ce la frivolité de la jeunesse ! Alors que je commence à dévisser les volets, il se précipite vers la porte. Mais, avant qu’il ait réussi à la déverrouiller, je le rejoins et le ramène de force vers la table. J’essaie de le raisonner. Au même moment, devant la porte que Joky a tenté d’ouvrir, on entend un profond reniflement. C’est la Chose. Je me mets à trembler violemment, prêt à tomber si je ne me retenais à la table. Joky a pâli. Il commence à vomir, puis se met à sangloter.

Les heures tournent ; épuisé, je m’allonge sur une couchette et essaie de me reposer.

Il doit être deux heures et demie du matin ; je viens de faire un somme un peu plus long que les autres. Tout à coup, un hurlement me fait sursauter. J’entends les hommes prier à haute voix tandis que la Bête dévore d’autres camarades. La peur me saisit et je tombe à genoux. Je prie moi aussi. Ce qui nous arrive est horrible.

Grâce au ciel, Joky dort toujours paisiblement.

À présent, un rai de lumière filtre sous la porte de notre cabine. Une deuxième journée de cauchemar vient de commencer. Je laisse Joky dormir aussi longtemps qu’il le veut. Le temps passe, mais je ne m’en rends pas compte. La Chose ne bouge pas. Elle dort peut-être aussi. Vers midi, je grignote un gâteau sec et bois quelques gouttes d’eau. Joky dort encore. Cela vaut mieux.

Un son rompt le silence. Le bateau penche et je comprends une fois de plus que le Monstre est réveillé. Il se promène autour du pont, ce qui fait tanguer le bateau. Il se dirige vers l’arrière-pont – sûrement en quête d’une nouvelle proie. Bien entendu, il ne trouve rien. Il se tourne vers notre refuge et l’observe un instant. À l’autre bout de l’embarcation, surgit un rire sauvage. Le Monstre se raidit. J’écoute attentivement, mais n’entends plus rien, sauf un craquement de l’autre côté de la cabine. C’est comme si on était en train de tendre les cordages.

Une minute après, un cri lointain se fait entendre, suivi presque aussitôt d’un grand fracas sur le pont qui semble faire pencher le bateau. Que se passe-t-il ? J’attends anxieusement. Un autre cri de terreur me parvient. Il cesse soudain. Le suspense est terrible et il devient insupportable. Avec la plus grande prudence, je retire l’un des volets de fer pour voir. Le Monstre s’est enroulé autour du grand-mât. Sa tête repose sur la grand-voile et son tentacule couvert de dents vole au vent. C’est la première fois que je vois la Bête en entier. Mon Dieu ! Elle doit peser au moins cent tonnes ! Sachant que je ne risque rien, j’ouvre la porte et regarde de plus près. Au-delà de la grand-voile, j’aperçois l’un des hommes d’équipage. L’horreur se lit sur son visage. Lui aussi me voit. Il m’appelle au secours, faiblement. Malheureusement, je ne peux rien pour lui. La grande langue sort de la bouche du Monstre et envoie l’homme de l’autre côté du pont.

Un peu plus loin, mais en sécurité, il y a deux autres marins. D’après ce que je peux distinguer, ils sont attachés en haut du mât. La Chose tente de les attraper, mais, après de vains efforts, elle déroule son long corps du mât et repart errer sur le pont. Je remarque alors qu’elle porte une profonde blessure à quelques mètres de la queue.

J’inspecte le reste du bateau. La porte conduisant aux cabines est sortie de ses gonds et la cloison – qui, jusqu’à la moitié du pont, est en teck – est en partie cassée. Je réalise avec stupeur que c’est cela qui a effrayé les marins après le coup de canon. Tournant la tête, je tente de voir le grand-mât, en vain. Le soleil est très bas ; la nuit va bientôt tomber. Alors, je referme la porte, fixe de nouveau le volet en fer et me rassois.

Comment ce drame s’achèvera-t-il ? Dites-moi comment !

Un peu plus tard, Joky ouvre enfin les yeux. Il est encore très fatigué et il n’a rien mangé de toute la journée. Pourtant, il n’a pas faim.

La nuit s’étire. Nous sommes trop épuisés et trop désespérés pour parler. Je me suis allongé, mais ne peux trouver le sommeil… Les heures s’écoulent lentement…

Un ventilateur crépite violemment quelque part, près du grand-mât. Le bruit est infernal. Je perçois le miaulement d’agonie d’un chat, puis plus rien. Le silence est complet. Un peu plus tard, un grand « plouf. » Puis pendant les heures qui suivent, un silence de mort. De temps en temps, je m’assieds sur ma couchette pour l’écouter. Aucun bruit ne me parvient. C’est le silence le plus absolu. Même le craquement monotone des agrès a disparu. Enfin, l’espoir renaît en moi. Ce « plouf, » ce silence – j’ai certainement raison d’espérer. Je ne réveille pas Joky. Je veux d’abord constater par moi-même que tout danger est écarté. J’attends encore. Inutile de courir des risques. Après un long moment, j’ouvre la porte et j’écoute. Aucun bruit. Mon cœur bat la chamade. Tout semble étrangement sombre dehors. Peut-être la lune est-elle cachée par un nuage. Soudain, un rayon de lune éclaire le pont. J’écarquille les yeux. Quelque chose a bougé. La lumière a disparu. Elle revient presque aussitôt. Il me semble que je me trouve dans une immense caverne, au fond de laquelle tremble et bouge une forme pâle.

Mon cœur paraît s’arrêter ! C’est le Monstre ! Je recule et saisis la porte pour la refermer. Mais, au même moment, quelque chose fouette le carreau, le brise en mille éclats et passe à côté de moi. Je pousse un hurlement et m’écarte. La Chose remplit la porte. Elle rampe dans la cabine. Elle est aussi large qu’un tronc d’arbre et sa peau est fine et lisse. Je me suis réfugié dans un coin. La Bête brise les couchettes d’un seul coup de dent. Joky s’est mis à l’abri sous un coffre. La Chose revient dans ma direction. La sueur ruisselle sur mon front et sur mes tempes – elle a un goût de sel. La mort s’approche… Mais la Bête a fait demi-tour. Elle vient de briser le tonneau sur lequel je m’appuyais et me voici pataugeant par terre. La Chose ouvre et ferme la bouche. Elle se remet à ramper sur le pont. Joky est terrifié. Lentement, la Chose se lève et commence à inspecter la cabine. Tout à coup, elle plonge dans un coffre, en sort un coussin qu’elle met en pièces. Puis elle continue son inspection. Elle déchire d’autres coussins, semble jouer avec, puis les jette par la porte.

Une odeur putride emplit la cabine. On entend des bruits sourds. Puis la langue garnie de dents apparaît. Elle lèche les coffres, le plafond et le sol, avec de grandes aspirations. Par deux fois, elle passe au-dessus de ma tête et je ferme les yeux. Elle repart. Elle semble être maintenant de l’autre côté de la cabine, près de Joky. Soudain, Joky hurle dans la nuit. J’ouvre les yeux.

L’extrémité de l’énorme langue est roulée autour de quelque chose qui goutte, puis elle rentre dans la bouche. La lumière de la lune pénètre de nouveau dans la pièce. Je me mets debout. En jetant un coup d’œil autour de moi, je constate que la cabine se trouve dans un état lamentable. Les couchettes ont été éventrées, les coffres dévastés, et autre chose…

« Joky ! »

J’ai crié en fouillant la cabine. Je me suis enfermé dans la pièce, mais le Monstre est là, de l’autre côté de la porte. Je cherche une arme. Il faut venger Joky. Ah ! Là, juste au-dessous de la lampe, au milieu des morceaux de bois, qui, à peine une heure plus tôt, constituaient les coffres, je découvre une petite hache. Je la saisis. Elle est petite, mais si rassurante ! Je caresse sa lame avec plaisir. Je regarde la porte, m’appuie au chambranle et lève mon arme. La grande langue revient sur les lieux de son dernier méfait : j’en profite pour la labourer avec la hache. Je frappe sans cesse en maudissant et en jurant. Je frappe jusqu’à ce que l’énorme masse s’écroule sur le pont, en se contorsionnant comme une anguille. Une quantité impressionnante de sang chaud se met à couler. La Bête pousse un beuglement. Une sorte de musique parvient alors à mes oreilles et s’amplifie. Puis la cabine disparaît et me voici dans l’obscurité la plus totale.

Extrait du journal de bord du bateau à vapeur Hispaniola.

Le 24 juin. Lat… N. Long… W. 11 h. Aperçu quatre-mâts à quatre points par bâbord devant, en détresse. Nous nous sommes approchés et avons mis un canot à la mer pour monter à bord. Il s’agit du « Glen Doon » en provenance de Melbourne et qui se dirigeait vers Londres. Le bateau est dans un état épouvantable. Les ponts sont couverts de sang et de vase. La cabine est défoncée. À l’intérieur gisait un jeune homme d’une vingtaine d’années en état d’inanition. Il y avait également les restes d’un garçon de quatorze ans. Nous avons aussi trouvé une énorme masse, tout enroulée, à la chair blanchâtre, pesant environ une demi-tonne. L’une de ses extrémités avait été lacérée, sans doute à l’aide d’un objet coupant. La porte du poste d’équipage était ouverte et sortie en partie de ses gonds. L’encadrement de la porte était également en mauvais état, comme s’il avait été forcé. Nous sommes entrés. Tout était dans un état lamentable. Du sang partout, des couchettes déchirées, des coffres dévastés, mais personne, aucun signe de vie. Nous sommes retournés dans la cabine. Le jeune homme revenait à lui. Il a déclaré se nommer Thompson. Il a expliqué qu’ils avaient été attaqués par une sorte d’énorme serpent – en réalité, c’était certainement un serpent de mer. Il était trop faible pour en dire davantage. Il a tout de même précisé que plusieurs hommes s’étaient réfugiés au sommet du grand-mât. Ils y étaient, en effet, pratiquement morts d’épuisement. Nous avons continué notre inspection : sur le pont, il ne restait plus rien. Nous avons trouvé le corps du capitaine, mais pas ceux des officiers. Nous avons remarqué un canon cassé. Puis nous avons quitté les lieux. Cependant, nous avons délégué le second maître et six hommes pour ramener le « Glen Doon » au port. Thompson est avec eux. Il a écrit sa version des faits. Nous considérons que l’état du bateau, tel que nous l’avons trouvé, correspond tout à fait à cette version.

(Signé.)

William Norton (Capitaine)

Tom Briggs (Premier maître)

–––––

(William Hope Hodgson, traduit par Claudine Arcilla-Borraz, in Fiction, n° 285, novembre 1977 ; illustration de Christian Rivière)

–––––