RÉSUMÉ

–––––

Le hasard a fait découvrir au professeur Persikoff, de l’Université de Moscou, un rayon qui a sur les organismes primaires une action vivifiante et procréatrice extraordinaire. Bien que Persikoff ait observé le secret le plus strict relativement à sa découverte, un très important journal de Moscou en a cependant eu connaissance on ne sait comment. Soudain, dans une petite ville de province, une épidémie mystérieuse décime tous les poulaillers, les poules mourant les unes après les autres. Bientôt, la population est atteinte à son tour. Le gouvernement, pour lutter contre ce fléau, prend les mesures les plus énergiques. Un aventurier, Rokk, a l’idée d’utiliser le rayon mystérieux découvert par Persikoff pour repeupler les poulaillers. Des œufs, commandés à l’étranger et soumis au rayon, font éclore des serpents qui envahissent la contrée. La femme de Rokk et d’autres personnes sont dévorées en premier lieu. La population est prise de panique.

–––––

Les agents aperçurent des tas d’œufs blancs amoncelés dans les coins, un oiseau gigantesque et bizarre qui gisait immobile devant les chambres et un cadavre humain, vêtu de gris, sur le seuil même à côté d’une carabine.

« Arrière ! » cria Chtchoukine en reculant.

De la main droite, il leva son revolver, tandis que, de la gauche, il poussait Polaitis. Il tira neuf coups, entourant l’orangerie d’éclairs verdâtres. Les détonations déchaînèrent dans l’orangerie une agitation forcenée : des têtes plates apparurent dans toutes les ouvertures.

Tchac-tchac-tac-tac. Polaitis tirait, en marchant à reculons. Un froufroutement étrange se fit entendre derrière son dos et soudain, poussant un cri terrible, il tomba à la renverse. Un monstre vert-brun, aux pattes tordues, avec une énorme gueule pointue et une queue toute en crête, s’était précipité sur lui, l’avait attrapé par la jambe et étendu par terre.

« Au secours ! » cria Polaitis. Son bras gauche disparut en craquant dans la gueule du monstre. Il essayait de se relever en s’appuyant sur son bras droit. Chtchoukine se retourna et fut saisi d’un tremblement nerveux. Il tira encore un coup, mais par crainte de tuer son camarade, il manqua le monstre. Alors, il fit feu dans la direction de l’orangerie, où il venait d’apercevoir, parmi les petites têtes plates des serpents, un formidable boa olivâtre qui glissait tout droit vers lui. Il tua ce reptile gigantesque et se mit à sauter et à tourner autour de Polaitis qui gisait à demi-mort dans la gueule du crocodile. Chtchoukine cherchait l’endroit où il pourrait tirer sans atteindre son camarade. Enfin, il y réussit. Le revolver électrique tonna deux fois en crachant des éclairs verts ; le crocodile sursauta, s’aplatit et lâcha sa proie. Une manche de Polaitis était ensanglantée, sa bouche saignait, et il traînait sa jambe gauche fracassée, en s’appuyant sur son bras droit. Ses yeux s’éteignaient.

« Chtchoukine… fuis… » râla-t-il.

Chtchoukine tira encore quelques coups et brisa des carreaux dans l’orangerie. Une spirale immense couleur olive surgit dans la lucarne du sous-sol. traversa la cour en étalant sur toute sa longueur son tronc de quinze mètres et s’enroula en un clin d’œil autour des jambes de Chtchoukine. Il fut projeté à terre et laissa échapper sou étincelant revolver. Il cria de toutes ses forces, mais sa voix s’étrangla : les anneaux du serpent le serraient comme dans un étau. On ne voyait plus que sa tête. Un dernier anneau frôla son crâne, le scalpa, et la tête éclata.

Personne ne tirait plus dans le « sovhoz » ; le sifflement sinistre était le seul bruit qu’on pouvait y entendre. Un hurlement lointain, apporté par le vent, lui répondit de Kontsovka. Étaient-ce les chiens ou les hommes qui le poussaient ? Nul n’aurait su le dire.

CHAPITRE X

LA CATASTROPHE

Dans les bureaux du journal Isvestia, à la lumière éclatante des lampes, le gros rédacteur corrigeait la mise en page de la deuxième colonne des télégrammes : « À travers l’Union des Républiques. »

Un entrefilet lui tomba sous les yeux ; il le regarda et éclata de rire. Il appela le metteur en page et les typos et leur montra l’épreuve : le texte suivant était imprimé sur une bande étroite de papier encore humide :

« Gratchevka. Gouvernement de Smolensk. On signale dans la région une poule de la taille d’un cheval et qui rue comme un cheval. En guise de queue, elle a des plumes, tout comme les dames de la bourgeoisie. »

Les typos se tordaient.

« De mon temps, dit le rédacteur, quand je travaillais chez Sytine, à La Parole Russe, on arrivait à voir des éléphants, après s’être bien saoulés. C’était même assez courant. À présent, on voit des autruches.

– C’est certainement une autruche, observa le metteur en page. Faut-il passer la note ?

– Tu es fou, répondit le rédacteur. Je me demande à quoi pensait le secrétaire. C’est tout simplement un télégramme de soulard.

– Il a dû boire un coup, c’est sûr, » acquiescèrent les typos, et l’information sur l’autruche fut jetée au panier.

*

Persikoff arriva vers minuit à la Pretchistenka.

Il se mit au lit aussitôt et parcourut, avant de s’endormir, un article anglais de la Revue Zoologique de Londres. Après quoi, il s’endormit. La ville entière, qui veillait tard, s’endormit en même temps que lui. Seul, l’énorme édifice gris de la rue Tverskaïa ne dormait pas. Les rotatives des Isvestia y grondaient en ébranlant les murs. Une confusion et un gâchis effroyables régnaient dans le cabinet du rédacteur. Ce dernier, furieux et les yeux injectés de sang, envoyait tout le personnel au diable. Le metteur en page le suivait pas à pas et lui parlait en lui soufflant au nez une haleine qui puait l’alcool :

« Allons, allons, Ivan Vonifatievitch, le mal n’est pas grand. On va faire une édition spéciale. Vous ne voudriez tout de même pas détruire le numéro qui est sous presse. »

Les typos flânaient en bandes et s’attroupaient pour lire les télégrammes qui arrivaient tous les quarts d’heure et devenaient de plus en plus étranges et monstrueux. Le chapeau pointu d’Alfred Bronsky naviguait à travers la lumière rose et éblouissante qui inondait l’imprimerie. L’homme mécanique, gros et boiteux, se trouvait partout à la fois. La porte d’entrée claquait sans cesse et les reporters arrivaient en files ininterrompues. Les douze téléphones de l’imprimerie sonnaient sans arrêt, et, à tous les appels, le réseau répondait presque machinalement : « Pas libre, pas libre. » L’homme mécanique donnait des explications aux nombreux typos qui, attentifs, l’entouraient.

« Il faudra y expédier des avions avec des gaz asphyxiants.

– C’est le seul moyen, répondaient les typos ; on n’a jamais vu une chose pareille. »

De gros jurons crépitaient dans l’air et une voix stridente criait :

« Il faut fusiller ce Persikoff.

– Persikoff n’y est pour rien, répondait-on dans la foule. Il faut fusiller ce chien d’administrateur du « sovhoz. »

– Il fallait y placer des sentinelles, vociférait un autre.

– Je me demande si ce sont vraiment des œufs. »

Le grondement des machines ébranlait les murs et la lugubre bâtisse grise semblait être dévorée par les feux électriques. Le jour naissant ne parvint pas à éteindre cet incendie. La confusion ne fit que grandir. Des automobiles et des motocyclettes s’engouffraient dans la cour. La ville entière était déjà sur pied et les feuilles imprimées s’abattaient sur elle comme des oiseaux. Elles bruissaient, dépliées par des mains avides, et à onze heures les vendeurs n’avaient plus un seul journal, malgré que depuis un mois les Isivstia tiraient à quinze cent mille exemplaires.

*

Le professeur Persikoff prit l’autobus pour aller à l’Institut. Une nouvelle l’y attendait. Trois caisses en bois, recouvertes de bandes métalliques, étaient déposées dans le vestibule. Des étiquettes allemandes y étaient collées, mais une inscription russe, à la craie, s’étalait en évidence par-dessus :

« Attention : œufs. »

Une joie bruyante emplit le professeur.

« Enfin, enfin, s’écria-t-il. Pancrate ! Ouvre immédiatement ces caisses et fais attention à ne rien casser. Porte-les dans mon cabinet. »

Un quart d’heure plus tard, la voix du professeur gronda dans le cabinet encombré de sciure et de chiffons.

« Ils se payent ma tête, ces types ! hurlait Persikoff en tournant les œufs dans ses mains. Ce Ptaha, quel animal ! Je ne lui permettrai pas de se moquer de moi. Quest-ce que c’est que cela, Pancrate ?

– Des œufs, répondit Pancrate, consterné.

– Des œufs de poules, comprends-tu ? des œufs de poules, que le diable les emporte. Je m’en f…, des poules. Ils n’ont qu’à les expédier à cet animal du « sovhoz. »

Persikoff courut au téléphone, mais n’eut pas le temps de décrocher le récepteur. La voix d’Ivanoff éclata dans le couloir : Persikoff lâcha l’appareil et Pancrate s’effaça pour laisser passer l’agrégé. Celui-ci se précipita dans le cabinet, contre toutes ses habitudes de gentleman compassé, son chapeau gris sur la tête et un journal à la main.

« Savez-vous ce qui vient d’arriver ? » cria-t-il, en agitant sous le nez de Persikoff la feuille portant le titre : « Édition spéciale. »

Une photo en couleurs vives se détachait au milieu de la page.

« Non, mais écoutez-moi… Savez-vous ce qu’ils ont fabriqué ? criait à son tour Persikoff sans l’écouter. Ils veulent m’épater avec leurs œufs de poules. Ce Ptaha eut un triple idiot. Regardez. »

Ivanoff était complètement ahuri. Il contemplait avec horreur tantôt les caisses ouvertes, tantôt le journal, et les yeux lui sortaient de la tête.

« C’est donc cela, finit-il par murmurer ; je comprends maintenant. Voyez un peu… »

De ses mains tremblantes, il déplia le journal et indiqua à Persikoff la photo en couleurs. On y voyait un serpent olive, émaillé de taches jaunes, qui se tordait dans l’herbe, pareil à un formidable tuyau d’incendie. Il avait été photographié d’un avion.

« Vous reconnaissez cela ? »

Persikoff remonta ses lunettes sur le front, les abaissa de nouveau sur les yeux, contempla la photo et dit, extrêmement surpris :

« Que diable ! Mais c’est un anaconda, un boa aquatique. »

Ivanoff enleva son chapeau, se laissa tomber sur une chaise et, en martelant la table du poing, déclara :

« Cet anaconda habite dans la région de Smolensk. C’est monstrueux. Comprenez-vous maintenant ? Cet imbécile de Rokk a fait une couvée de serpents au lieu d’une couvée de poussins. Comprenez-vous ? Phénoménal…. C’est comme les grenouilles…

– Comment ? cria Persikoff, et son visage devint terreux Vous voulez plaisanter ? Mais d’où cela vient-il ? »

Ivanoff ne récupéra le don de la parole qu’après quelques instants et montra du doigt la caisse ouverte, où des coques blanches brillaient dans la sciure jaune.

« Cela vient de là, finit-il par dire.

– Comment ? » hurla Persikoff, qui commençait à comprendre.

Ivanoff brandit ses poings serrés et continua :

« Ne cherchez pas. Les œufs de serpents et d’autruches que vous avez commandés ont été envoyés au « sovhoz, » – une erreur, – et vous avez reçu des œufs de poule.

– Mon Dieu, mon Dieu, » répétait Persikoff, s’affaissant tout bouleversé sur son tabouret.

Pancrate, muet et pâle, perdit complètement la tête. Ivanoff bondit, saisit le journal et, soulignant une ligne de son ongle pointu, cria dans l’oreille du professeur :

« Ce sera toute une histoire, et des plus gaies… Décidément, je ne peux pas imaginer ce qui va arriver. Écoutez donc… »

Et il lut à haute voix :

« Les serpents s’avancent en masse dans la direction de Mojaïsk… pondant des œufs en quantités incroyables… on en signale dans le district de Doukhovo… Des crocodiles et des autruches ont été signalés… les troupes de destination spéciale et des détachements de la Guépéou ont étouffé une émeute à Viasma… elles ont incendié la forêt voisine pour arrêter l’offensive des reptiles. »

Livide et les yeux fous, Persikoff se leva et se mit à vociférer :

« L’anaconda… l’anaconda… le boa aquatique. Mon Dieu… mon Dieu. »

Ni l’assistant, ni Pancrate ne l’avaient jamais vu dans un état pareil.

D’un coup brusque, le professeur déchira sa cravate, arracha les boutons de sa chemise et s’enfuit, le visage congestionné. Il titubait. Ses yeux vitreux ne voyaient plus rien.

Un gémissement retentit sous les voûtes de pierre de l’Institut.

« L’anaconda, l’anaconda, grondait l’écho.

– Attrape le professeur, cria Ivanoff à Pancrate qui ne bougeait pas, glacé de terreur. De l’eau, vite ; il a une attaque… »

CHAPITRE XI

COMBAT À MORT

Une nuit en délire flamboyait à travers Moscou, de toutes ses lumières électriques. Tout était allumé et, dans les appartements, des lampes sans abat-jour éclairaient tous les recoins. Dans l’immense cité, ruche de quatre millions d’habitants, pas un homme ne dormait, exception faite pour les bébés, êtres encore inconscients. On mangeait à des heures indues ; le moindre événement provoquait des cris d’angoisse et, à tout moment, des visages bouleversés se montraient aux fenêtres. Les regards effarés scrutaient le ciel, sillonné dans toutes les directions par les rayons des projecteurs. Des feux blancs y faisaient explosion, projetaient de pâles cônes d’ombre sur la ville et disparaissaient en s’éteignant. Les aéroplanes vrombissaient sourdement. La Tverskaïa présentait un spectacle effrayant. Toutes les dix minutes, des trains formés en hâte de voitures de toutes les classes, de fourgons et de wagons-citernes, arrivaient à la gare Alexandrovsky. Des voyageurs affolés étaient accrochés partout et pendaient en grappes le long des toits. Une foule dense se ruait à travers la Tverskaïa-Yamskaïa, se jetait à l’assaut des autobus, escaladait les tramways, tombait sous les roues des voitures, se faisait écraser. À la gare même, des feux de peloton crépitaient au-dessus de la foule : les troupes arrêtaient les masses, prises de panique, qui accouraient le long des rails, de Smolensk à Moscou. Les carreaux volaient en éclats avec un sanglot bref et furieux, et toutes les locomotives hurlaient à la fois. Des affiches chiffonnées, piétinées jonchaient les rues ; d’autres, toutes pareilles, émaillaient les murs sous l’éclairage aveuglant de réflecteurs d’un rouge framboise. On les connaissait par cœur et personne ne les lisait plus. Le gouvernement déclarait l’état de siège à Moscou, menaçait ceux qui se livreraient à la panique et annonçait que des troupes de l’armée rouge, munies de gaz asphyxiants, avaient été expédiées dans le gouvernement de Smolensk. Mais les affiches ne pouvaient lutter contre cette nuit rugissante. Dans tous les appartements, des gens affolés couraient de-ci, de-là, se cognaient les uns contre les autres, emballaient et déballaient des paquets et des malles. En vain espéraient-ils se frayer un chemin jusqu’à la place Kalantchevska, la gare Yaroslavsky ou la gare Nicolaevsky. Hélas ! Toutes les gares au Nord et à l’Est de la capitale étaient cernées par des masses épaisses d’infanterie. D’énormes camions cahotants passaient avec un cliquets de chaînes, bondés de caisses et de soldats en casques pointus. Hérissés de baïonnettes, ils emportaient les réserves d’or enlevées des sous-sols du Commissariat des finances et des boîtes longues portant l’inscription suivante : « Attention. Galerie de peinture du musée Trétiakoff. » Les autos parcouraient la ville en cornant. Un halo d’incendie empourprait le ciel et des coups de canon ébranlaient au loin l’épaisse obscurité de cette nuit d’août.

Plusieurs milliers de cavaliers rouges défilèrent vers le matin à travers la capitale, qui veillait toujours et n’éteignait pas ses feux. Ils remontèrent la Tverskaïa en balayant tout devant eux, en forçant les passants à se réfugier sous les portes cochères et à s’aplatir contre les murs. Les sabots des chevaux claquaient contre le pavé de bois, les angles aigus des backlyks se balançaient sur les dos des cavaliers et les piques dardaient leurs pointes vers le ciel.

La foule déchaînée et hurlante reprit quelque courage à la vue des colonnes qui fonçaient droit devant elles, en se frayant un passage dans ce fouillis humain. Les gens tassés sur les trottoirs vociféraient, acclamaient, espéraient.

« Vive la cavalerie ! criaient les voix hystériques des femmes.

– Vive la cavalerie ! reprenaient les hommes.

– On m’écrase ! on m’écrase ! gémissaient les uns.

– Au secours ! » répondaient les autres.

On lançait dans les rangs des paquets de cigarettes, des montres et de l’argent. Des femmes se faufilaient au risque de leur vie, se traînaient à côté des chevaux, se cramponnaient aux étriers, embrassaient les bottes des soldats. De temps en temps s’élevait la voix des chefs de peloton, dominant le bruit assourdissant.

« Raccourcis la bride ! Allonge le pas ! »

Débraillés et gais, les cavaliers chantaient. On voyait, sous l’éclairage vacillant des réclames lumineuses, leurs shakos d’un rouge framboise rejetés sur la nuque. Recouvertes de solides cuirasses grises et munies de longs tuyaux saillants, des automobiles avançaient lentement, encadrées par la cavalerie. Des crânes blancs étaient peints sur leurs flancs au milieu de l’inscription : « Gaz, Dobrochym. »

« Défendez-nous, frères, – criaient les trottoirs. Exterminez-les, sauvez Moscou ! »

*

L’Institut était parcimonieusement éclairé. Les échos des événements n’y parvenaient que rares, vagues et assourdis. Une fois seulement, une fusillade avait éclaté sous l’horloge lumineuse du manège qui se trouvait non loin de là : la police avait tiré sur des maraudeurs qui tentaient de piller une maison à la Volkhonka. Les autos étaient rares et la population entière s’était dirigée vers les gares.

Une lampe brillait faiblement dans le cabinet du professeur, projetant sur la table un faisceau lumineux. Persikoff se taisait, la tête entre les mains. Des volutes de fumée flottaient autour de lui. Les grenouilles, déjà endormies, ne remuaient plus dans les aquariums. Le rayon rouge était éteint. Le professeur ne travaillait pas. Son coude gauche s’appuyait sur une bande étroite de papier imprimé, où les télégrammes du soir annonçaient que Smolensk était en flammes, que l’artillerie bombardait par carrés le bois de Mojaïsk pour détruire les œufs de crocodiles qui s’étaient amoncelés dans tous les ravins marécageux. Une escadrille d’avions avait remporté un grand succès près de Vladimir. La région entière avait été gazée et le nombre des victimes humaines était incalculable, parce que la population, au lieu de quitter le pays dans un ordre parfait et selon un plan d’évacuation soigneusement établi, s’était laissée gagner par la panique : elle fuyait à la débandade, courant de tous les côtés. Une division spéciale de la cavalerie caucasienne avait remporté une victoire brillante sur des troupeaux d’autruche : toutes avaient été mises en pièces et d’énormes amas d’œufs avaient été détruits. Les pertes de la division avaient été insignifiantes. Le gouvernement déclarait que, dans le cas où l’armée ne réussirait pas à enrayer l’offensive des reptiles, sur une ligne distante de 200 verstes de la capitale, la ville serait évacuée dans un ordre parfait. Les ouvriers et les fonctionnaires étaient invités à garder le plus grand calme, car le gouvernement était décidé à prendre les mesures les plus rigoureuses pour que la catastrophe de Smolensk ne se répétât pas. On savait que pendant la panique provoquée par l’assaut inattendu de serpents à sonnette, surgis autour de la ville en quantités innombrables, la ville entière avait brûlé. Le gouvernement annonçait en outre que Moscou était pourvue de vivres pour six mois au moins et que le Q. G. prenait des mesures urgentes pour cuirasser les maisons et pour livrer bataille aux reptiles dans les rues mêmes de Moscou, si les armées rouges et les escadrilles aériennes ne réussissaient pas à arrêter l’invasion.

Le professeur ne lisait pas ces télégrammes. L’œil vitreux, il regardait droit devant lui et fumait. Deux personnes se trouvaient avec lui à l’Institut : Pancrate et la gouvernante. La pauvre femme ne faisait que pleurer, en veillant depuis trois nuits le professeur qui ne consentait pas à abandonner sa dernière chambre noire, où le rayon rouge ne brillait plus. Blottie sur un petit canapé recouvert de toile cirée, la gouvernante remuait en silence des pensées de détresse, sans quitter des yeux la théière qui ronronnait sur un réchaud à gaz : le thé pour le professeur. L’Institut se taisait. Personne ne se doutait de ce qui allait s’y passer.

Des cris perçants et haineux retentirent soudain sur le trottoir d’en face. La gouvernante sursauta en poussant une exclamation. Dans la rue, on agitait des fanaux. Pancrate répondait à quelqu’un dans le vestibule. Le professeur ne réagit que faiblement à ces bruits. Il leva la tête et murmura :

« Vous voyez comme ils se démènent… qu’est-ce que je peux faire à présent ? »

Il se replongea dans son engourdissement. Mais il fut de nouveau dérangé. Les portes bardées de fer de l’Institut, du côté de la rue Hertzen, grondèrent, les murs furent ébranlés, une grande baie vitrée se brisa dans la salle contiguë au cabinet de Persikoff. Les carreaux d’une autre fenêtre volèrent en éclats et un gros caillou, lancé par une main invisible, vint briser une des tables de verre. Les grenouilles se mirent à coasser d’effroi. La gouvernante gémit, s’agita, s’élança vers le professeur et cria en lui serrant les mains :

« Fuyez, fuyez vite. »

Persikoff se leva de son tabouret à vis, se redressa et, le doigt replié en crochet, répondit à la gouvernante. Pendant une seconde, ses yeux retrouvèrent leur ancien éclat et rappelèrent l’ancien professeur Persikoff, « l’inspiré. »

« Je ne m’en irai pas… C’est tout simplement idiot… ils s’agitent comme des aliénés. Et alors, si la ville entière est prise de folie, où voulez-vous que j’aille ? Et de grâce, ne criez pas comme cela. Je n’ai absolument rien à voir dans cette histoire. Pancrate ! » appela-t-il, en appuyant sur le bouton de la sonnette.

Il voulait probablement ordonner à Pancrate de faire cesser cette confusion, car de tout temps il avait détesté le désordre. Mais Pancrate ne pouvait rien faire. Les portes de l’Institut furent arrachées avec violence, le crépitement d’une fusillade lointaine devint tout à coup plus distinct et les voûtes de l’Institut résonnèrent d’un bruit de pas, de carreaux brisés et de hurlements. La gouvernante se cramponna à la manche de Persikoff et voulut à tout prix l’entraîner, mais il se débattit et se redressa de toute sa haute taille. Puis, sans avoir enlevé sa blouse blanche, il sortit dans le couloir.

« Qu’est-ce que c’est ? » demanda-t-il.

La porte s’ouvrit et le dos chevronné d’un militaire apparut sur le seuil. Il avançait à reculons, faisant feu de son revolver pour tenir la foule à distance. Mais bientôt il lâcha prise et s’enfuit en criant à Persikoff :

« Sauvez-vous, professeur ; il n’y a plus rien à faire. »

À ces mots, la gouvernante sanglota de plus belle. Le militaire passa à côté de Persikoff qui se tenait immobile, comme une statue blanche, et disparut dans les couloirs tortueux. La foule envahit le cabinet en vociférant :

« Assommez-le, assommez-le !

– Ce malfaiteur mondial…

– C’est lui qui a couvé des reptiles. »

Des visages hagards, des haillons tourbillonnèrent dans les couloirs. Un coup de feu retentit. Des cannes se levèrent. Persikoff recula d’un pas, referma la porte du cabinet, où la gouvernante, pleine d’horreur et d’épouvante, se traînait à genoux, et étendit ses bras comme un crucifié. Il ne voulait pas laisser passer la foule et criait avec irritation :

« Mais c’est de la folie pure… Vous êtes des bêtes sauvages… Que voulez-vous ? Arrière ! »

Il conclut ce discours par un cri strident qui était bien connu à l’Institut :

« Pancrate, fiche-les à la porte. »

Mais Pancrate n’était plus en état de mettre à la porte qui que ce soit. Piétiné, déchiqueté, le crâne fracassé, il gisait dans le vestibule, et de nouvelles hordes passaient à côté de lui sans faire la moindre attention aux miliciens qui, de la rue, tiraient sur elles.

Un petit homme, les jambes tordues, le veston déchiré et le plastron de travers, devança les autres, atteignit Persikoff et lui asséna un terrible coup de bâton. Le crâne enfoncé, Persikoff chancela et tomba sur le côté. Ses dernières paroles furent :

« Pancrate… Pancrate… »

La gouvernante fut assommée et mise en pièces, la chambre au rayon rouge fut pulvérisée, les grenouilles furent écrasées sous les pieds de la foule en délire, les tables en verre furent pillées, les réflecteurs cassés. Une heure après, l’Institut flambait comme une torche, des soldats armés de revolvers électriques montaient la garde autour des cadavres éparpillés sur le trottoir, et les automobiles des pompiers dirigeaient leurs jets d’eau vers les fenêtres où des langues de feu dansaient en grésillant.

CHAPITRE XII

LE DIEU DE LA GELÉE

Dans la nuit du 10 au 20 août, une gelée inouïe s’abattit sur Moscou. Les plus anciens habitants de la capitale ne se souvenaient pas d’un froid pareil, et surtout en telle saison. Il sévit pendant quarante-huit heures, atteignant jusqu’à 18 degrés au-dessous de zéro. La ville barricada portes et fenêtres. Mais, au bout de trois jours, la population comprit que le froid avait sauvé la ville et toutes les vastes régions qui souffraient du terrible fléau déchaîné par l’administrateur du sovhoz « le Rayon rouge. » Sous Mojaïsk, la cavalerie venait de perdre les trois quarts de ses effectifs et son épuisement était total. Les escadrilles aux gaz asphyxiants n’arrivaient pas à enrayer la marche des reptiles immondes qui commençaient à bloquer Moscou des côtés ouest, sud-ouest et sud.

Le froid en eut raison. Les bandes hideuses ne purent supporter une température aussi basse et, vers le 20 août, lorsque le dégel vint, l’ennemi avait disparu. Il n’en restait que beaucoup de fange dans les forêts, beaucoup d’humidité dans l’air. Le froid avait dépouillé tous les arbres de leur feuillage ; mais le grand désastre avait pris fin. Les bois, les champs, les marais étaient encombrés d’œufs bariolés couverts d’arabesques exotiques et bizarres, mais ces œufs étaient absolument inoffensifs : ils étaient morts, leurs germes étouffés par le froid.

Cependant, les vastes étendues jonchées d’innombrables cadavres décomposés de crocodiles et de serpents empestaient l’air. Mais cette faune fragile des marais chauds et pourris des Tropiques, appelée à la vie par le rayon mystérieux que l’œil génial du savant de la rue Hertzen avait découvert, ne présentait désormais aucun danger. Elle périt en l’espace de deux jours en souillant le territoire de trois provinces de sa putréfaction, de son pus et de sa puanteur. De longues épidémies s’ensuivirent. L’armée se mit de nouveau en campagne, ayant échangé les ballons à gaz contre des appareils de sapeurs-pompiers : des citernes de pétrole et des pompes d’incendie. Il fut procédé à une désinfection et à un nettoyage radical et, au début du printemps de l’année 1928, tout était terminé.

Inondée de lumières, la capitale tournoya de nouveau dans un tourbillon de vie intense. Les autos reprirent leur course effrénée et mécanique. Le croissant pendait comme auparavant au-dessus de la cathédrale du Sauveur. Un nouveau palais de zoologie s’élevait sur l’emplacement de l’Institut détruit par le feu. Il était administré par l’agrégé Ivanoff. Persikoff n’y était plus. On ne voyait plus son doigt crochu et persuasif, on n’entendait plus sa voix coassante de grenouille. Bien des années après la catastrophe de 1928, on en parlait encore dans le monde entier, et des légendes se formaient sur le fameux rayon rouge. Mais le nom du professeur Persikoff se couvrait d’ombre et s’éteignit comme le rayon qu’il avait découvert en une nuit d’avril. Personne ne réussit à le reconstituer, bien qu’un gentleman très distingué, Pierre Ivanoff, professeur à l’université de Moscou, n’épargnât pas ses efforts.

La première chambre avait été détruite par la foule déchaînée après le meurtre de Persikoff. Les trois autres avaient été brûlées dans le sovhoz de Nicolsk, « le Rayon rouge. » Malgré la grande simplicité de la combinaison de verres, de glaces et du faisceau de lumière, on ne put reconstruire l’appareil. Tous les efforts d’Ivanoff échouèrent. Il est à présumer que la science seule n’y suffisait pas. Il manquait quelque chose qu’un seul homme au monde avait possédé. Et cet homme, – c’était feu le professeur Persikoff.

FIN

–––––

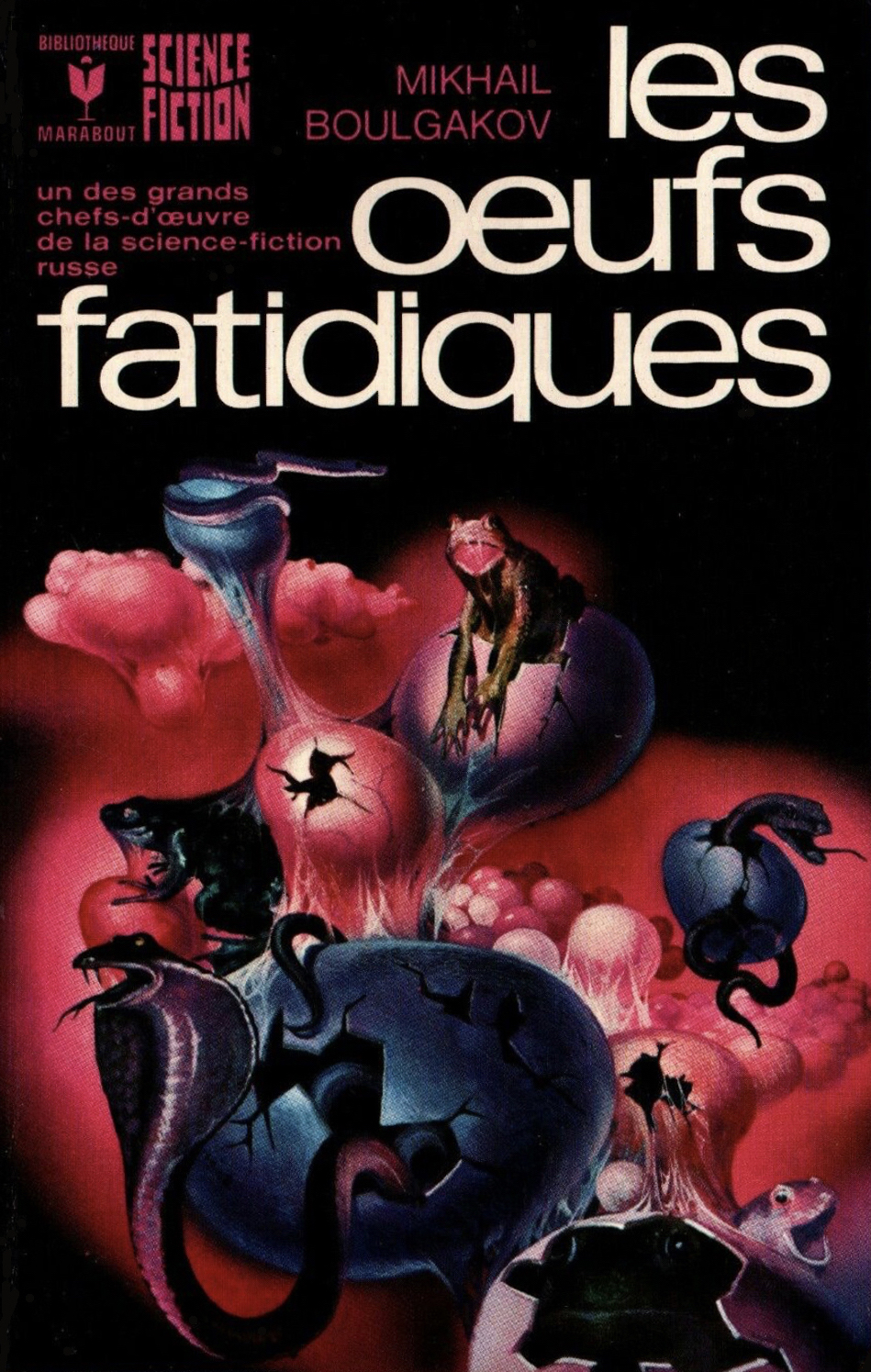

(Michel Boulgakoff [« Роковые яйца, » in Недра (almanach Niedra), février 1925], illustrations de Nicolas Marinovich, in Vu, journal de la semaine, n° 73, mercredi 7 août 1929. Cette nouvelle a été traduite par François Cornillot et Alain Préchac dans le recueil Les Oeufs fatidiques, Verviers : Marabout-Gérard, collection « Bibliothèque Marabout Science Fiction » n° 452, 1973)

–––––