Lord Dunsany est, à l’heure actuelle, un des plus célèbres écrivains irlandais. Dans un article paru à la Revue (l5 août 1933), Louis Paul-Dubois l’appelait le « maître du merveilleux. » « Il a su rénover, écrivait-il, avec autant d’originalité que de magnificence, cet art difficile et délicat, où une fausse note suffit à rompre le charme, un choc à briser l’illusion, qu’on appelle en anglais : romance, c’est-à-dire la libre fiction en prose qui, s’affranchissant de plus en plus du réel, s’élève par degrés divers de la fantaisie, de l’humour, du mystérieux ou du merveilleux jusqu’au rêve pur et à la grande poésie. »

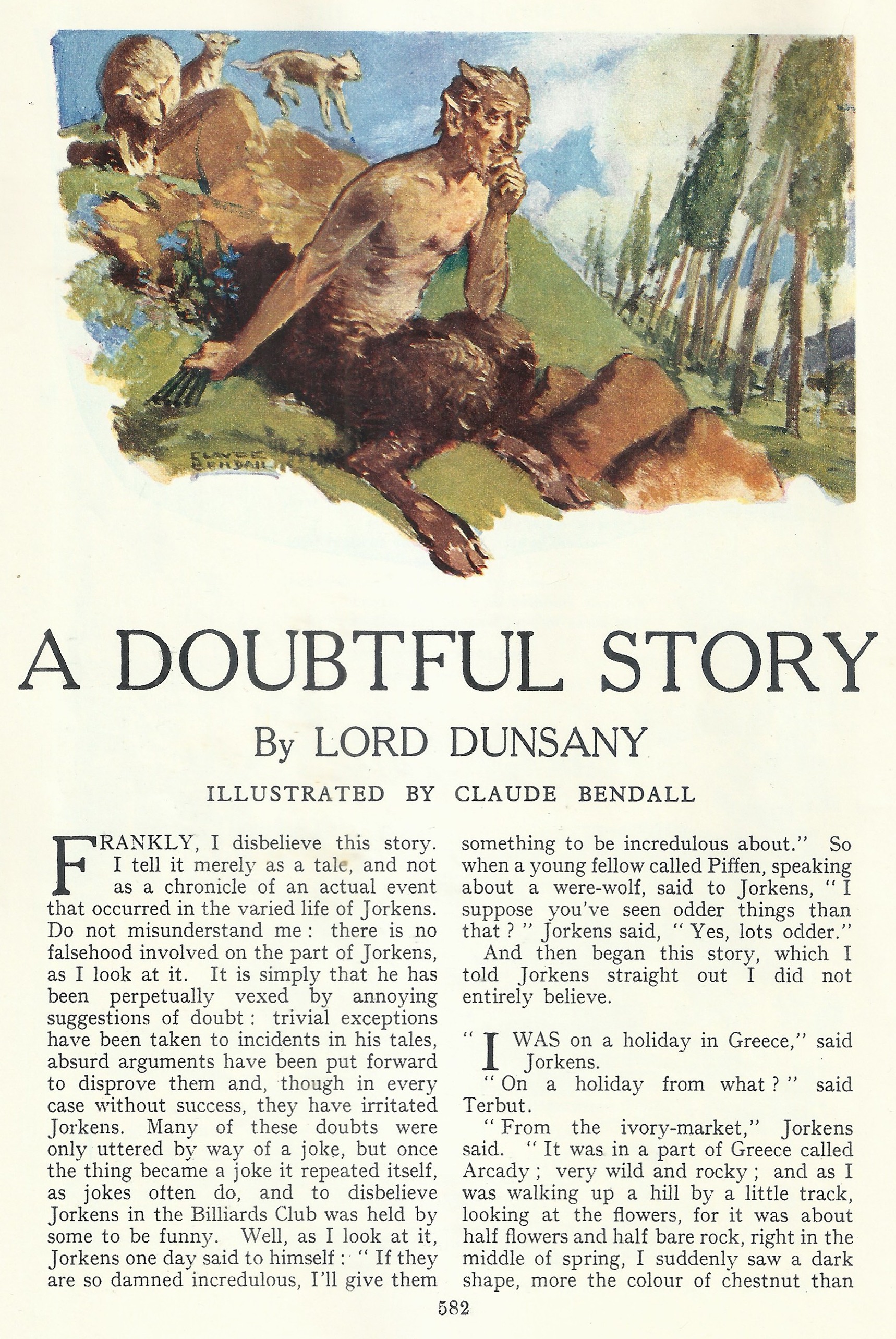

Volontiers, lord Dunsany emprunte ses personnages aux mythologies et met en scène des dieux, ces « dieux de l’enfance du monde, » ainsi qu’il les nomme lui-même : dieux des anciens peuples de l’Orient, dieux de l’Olympe grec, dieux des légendes nordiques. Un de ses héros familiers est Pan. Dans la Bénédiction de Pan, on voit un village perdu dans les landes soudain troublé par l’influence païenne du vieux dieu hellénique.

Une scène de fantaisie de lord Dunsany a été jouée à Paris, en 1923, sous le titre mystérieux : Devant les portes d’or. Un conte, l’Elfe, nous retraçait, à la même époque, les déceptions d’une âme qui avait obtenu la permission de vivre quelque temps parmi les humains et n’éprouvait que désillusions.

Une incroyable Histoire est, comme on va le voir, un récit fait dans un club par un fantaisiste qui a une heure de loisir et qui use avec malice de la faculté d’étonner un auditoire bénévole. Elle évoque de la manière la plus inattendue le dieu Pan et un Anglais de nos jours. Elle laisse à chacun le soin de l’interpréter. Est-ce un symbole pour nous dire que chaque âge a ses coutumes et que, malgré ce qu’il y a de permanent dans la nature, il ne faut pas mélanger les époques ? Est-ce une discrète manière de nous rappeler que l’humanité est prompte à créer des mythes et à nous montrer comment ils naissent ? Le lecteur en jugera.

–––––

Franchement, je ne crois pas à l’histoire que voici. Je la raconte pour elle-même, et non comme une aventure vraie de la vie mouvementée de Jorkens. Comprenez-moi bien : je ne veux pas dire qu’il faille soupçonner Jorkens de supercherie. On l’a toujours taquiné par une incrédulité irritante : certaines de ses anecdotes ont été mises en doute ; des arguments ont été avancés pour les réfuter, quoique toujours sans succès, et il en a toujours été irrité. Beaucoup de ses récits ne furent murmurés qu’en manière de plaisanteries, mais celles-ci, une fois lancées, se perpétuèrent comme il advient souvent des plaisanteries. On trouva amusant de douter de la parole de Jorkens dans le Billiard’s Club. En y repensant, Jorkens se dit un jour : « S’ils sont d’aussi damnés incrédules, je vais leur donner vraiment de quoi l’être. » Et un jeune homme appelé Piffen, après avoir raconté une histoire de loup-garou, l’ayant interpellé ainsi : « Je pense que vous avez vu des choses plus étranges ? » Jorkens répondit : « Oui, beaucoup plus étranges » ; puis il commença cette histoire. Et je dis à Jorkens ne pas la croire entièrement.

« Je passais mes vacances en Grèce… commença-t-il.

– En vacances de quoi ? dit Terbut.

– Du Ivory-Market (marché de l’ivoire). J’étais dans une région de la Grèce nommée Arcadie, très sauvage et rocheuse ; et, tandis que par un sentier je gravissais une colline, tout en regardant les fleurs, car il y avait autant de fleurs que de rocs dénudés en ce milieu du printemps, j’aperçus soudain une forme sombre, plutôt de la couleur d’une châtaigne, que je crus être une espèce de chèvre. Aussitôt, je vis que ce n’en était pas une, mais je me sentis incapable de dire ce que c’était. Si j’avais eu une carabine, j’aurais essayé de l’approcher avec précaution ; mais comme je n’avais qu’une canne, j’allai tranquillement à sa rencontre. J’étais à bon vent, et la forme ne bougea pas, sauf pour secouer ses oreilles. Quand je fus assez près, je pus distinguer nettement les cornes. Les cornes sont ce qui m’intéresse le plus, et je ne tue jamais un animal s’il n’a qu’une tête médiocre, car il n’offre aucun intérêt comme trophée ; c’est donc bien inutile de le tuer. Cette chose avait de très pauvres cornes, lisses, gris pâle, et l’air très usé. Mon intérêt alors diminua, mais ma curiosité restait ; et comme je n’avais pas de fusil, ma curiosité l’emporta ; car, quel qu’en pût être l’intérêt, je n’avais aucun moyen de m’approprier cette tête. J’approchai à vingt mètres avant d’être remarqué par la lourde forme affaissée au soleil, chassant parfois une mouche d’un mouvement rapide des oreilles. Soudain, son regard perçant et sauvage se leva sur moi, et elle me parla ! Oui, elle me parla ! Et ce qui me surprit plus encore en l’entendant parler fut que je compris ce qu’elle disait. J’avais déjà passé quelques semaines en Grèce et je ne pouvais comprendre un traître mot de la langue. Il y a bien longtemps, je passais pour cultivé : l’on m’avait appris le grec, et je pensais toujours le savoir. Mais le grec parlé maintenant en Grèce m’était un jargon inconnu. Et cette forme me parlait le grec le plus pur, le premier que j’eusse entendu depuis mon arrivée. Et je lui répondis, un peu hésitant au début, puis plus assuré, à mesure que me revenait le vieux grec d’origine, la langue d’Homère, avec le génitif en oio au lieu de ou.

De quoi parlions-nous ? Oh ! simplement de ces questions banales que les voyageurs se posent quand ils se rencontrent dans un pays primitif. Et alors je vis que cet être était faible, solitaire et désabusé de ne plus se sentir désormais au centre du monde, comme du temps où la Grèce était puissante. Il avait vécu là toute sa vie : c’était Pan. »

Quand Jorkens fut arrivé à ce moment de son récit, pour la première fois de ma vie je demeurai incrédule, et je dois avertir mes lecteurs, tout en laissant leur liberté entière, que, pour ma part, je considère ceci comme un conte. Indubitablement, Jorkens avait vu quelque chose : j’en eus la certitude lorsqu’il parla de cornes grises et usées, car je me rappelle en avoir vu de toutes semblables au Zoo, chez des moutons de Barbarie ; il avait vu quelque chose ; mais quoi ? Ceci est une autre affaire.

« C’était Pan, poursuivit Jorkens, Pan, vétuste et grognon, désirant par-dessus tout être de nouveau au centre du monde dont la Grèce avait été autrefois le pivot.

« Mais c’est à Londres qu’il faut aller, lui dis-je. Les événements mémorables dont vous parlez ne se reproduiront plus ici. Si vous voulez être en un lieu qui en vaille la peine, c’est à Londres qu’il faut aller. »

Pan chassa une mouche d’un mouvement d’oreilles et me demanda où se trouvait Londres. Je le lui dis, et ajoutai :

« Mais vous ne pouvez pas y aller comme vous êtes. »

Car, je ne pouvais pas me le dissimuler, il était affreux.

Alors, Pan commença une longue et douloureuse histoire sur ce que les temps étaient bien changés, plainte que l’on entend si souvent, ou quelque chose d’approchant ; mais c’était en grec, et les mots différaient. Cela fend toujours le cœur d’entendre ces plaintes, et l’effet en est doublé ou triplé quand c’est un dieu qui les exhale. Finalement, il me supplia, au nom de l’antique langue, au nom des dieux et des héros qui l’avaient parlée, au nom de tout ce qui pouvait émouvoir un philhellène, ce que je pense avoir été, de l’arracher de cette solitude de rochers et d’autels déserts pour l’emmener là où on pouvait encore vivre intensément.

« Eh bien ! lui dis-je, Londres est le seul endroit. Mais il faudra vous rendre invisible. Si vous êtes un dieu, vous pouvez bien faire cela ?

– Non, dit Pan, je ne peux plus, même plus cela. »

Et il recommençait sa vieille plainte : sa solitude, le monde qui l’abandonnait, son impuissance grandissante à mesure qu’il était oublié. Je vis, à la manière dont sa figure se plissait, qu’il allait tout me ressasser.

Aussi, l’interrompis-je :

« Oui, oui, je vous emmènerai à Londres. Mais, d’une manière ou d’une autre, il faut que vous vous rendiez invisible. Réfléchissez, voyez ce que vous pouvez faire ; je ne peux pas vous emmener fait comme vous l’êtes. »

Devant mes conditions, il se mit à méditer et resta immobile un long moment ; et les mouches bourdonnaient impunément autour de sa tête. Puis il poussa un profond soupir, fit un geste d’impuissance, et dit :

« Je ne puis rien faire à présent, maître. »

Vous voyez comme il était tombé bas pour appeler un homme « maître. » Je branlai la tête. Je ne pouvais vraiment pas l’emmener à Londres ainsi ; c’était impossible.

Pendant qu’il était assis tout courbé, il lui vint une idée :

« Je vais implorer les dieux antiques, » dit-il.

Finalement, nous décidâmes de nous retrouver dans un jour ou deux au même endroit, et il partit d’un pas léger, allant, je crois, vers l’Olympe. Il pouvait bien être âgé, affaibli et découragé comme il le disait, mais il franchissait les rochers comme au temps de sa première jeunesse ; un peu de poussière, un bruit de gravier, et il passait les vallées dans un galop semblable à celui d’un jeune ibex.

Nous nous rencontrâmes deux jours après, au même endroit. J’étais un peu en retard, et j’entendis les sons plaintifs et ravissants d’un pipeau. J’avais déjà entendu cette musique aux Indes et en Afrique, mais jamais rien de comparable. Vous avais-je dit qu’il ne se séparait jamais de sa flûte de roseaux ? Il en jouait tout en courant.

Comme j’arrivais à lui, il me regarda d’un air de reproche. Il commençait, j’imagine, à croire que je ne viendrais pas et ruminait la pensée qu’il était encore une fois abandonné. Il lui fallut quelques instants pour se remettre. Il me dit alors qu’il avait été trouver les anciens dieux, et qu’eux-mêmes ne pouvaient plus grand-chose dorénavant. Ils lui avaient donné cependant la faculté de se rendre invisible, mais ce prodige ne pourrait se manifester que momentanément, et sa disparition ne pourrait se produire en tout temps, ni même longtemps de suite.

Dans ces conditions, il nous fallait une automobile. Je ne pouvais l’emmener en bateau s’il devait apparaître à chaque instant aux passagers effarés ; on l’aurait pris et enfermé.

Je m’aperçus qu’il pouvait réellement s’évaporer : il disparut pendant que je parlais, et pouvait rester invisible un moment ; jusqu’à un quart d’heure même, une fois. Il fallait alors que je lui tinsse ses pipeaux, qui, pour une raison inconnue, ne pouvaient disparaître.

Je m’enquis donc d’une voiture. J’achetai à Athènes une Ford que je revendis plus tard à Ostende, et nous voyageâmes de nuit à travers l’Europe. Pan se cachait pendant la journée, et, quand je ne pouvais pas le cacher, il faisait jouer son invisibilité. Mais je n’abusai pas de cette faculté, car, en pensant à sa triste histoire des temps changés et des grandes puissances évanouies, j’en étais arrivé à me méfier du pouvoir des anciens dieux, craignant qu’il ne fût bien limité. Je n’avais qu’une terreur : voir Pan devenir tout à coup visible à l’œil nu en un moment bien embarrassant pour moi. Le voyage à travers l’Europe fut superbe. »

À ce point du récit, ce que je dis à Jorkens est sans intérêt et je ne me rappelle pas mes paroles exactes. Il importe seulement de savoir que je l’interrompis juste au bon moment, car, sans cela, au lieu de poursuivre son histoire, il se serait perdu dans une description imagée de ce voyage, qui est suffisamment connu ; il l’aurait fait, ne fût-ce que pour taquiner Terbut, qui n’a jamais voyagé et qui, pour cette raison, est un peu jaloux de lui.

« Nous disions, reprit Jorkens, que nous avions mis le cap sur Ostende. C’est exact ; nous y parvînmes. J’avais des couvertures dans la voiture, que j’avais enroulées autour de Pan, et, en vérité, il ne semblait pas plus emmitouflé ni plus mal tenu que beaucoup de passagers rencontrés à bord. Il avait seulement l’air d’être dépaysé, d’avoir froid et peur de la mer.

Je pris une cabine, je l’y cachai, et il ne fut pas obligé de se rendre invisible jusqu’au moment où nous arrivâmes en Angleterre. Il faisait nuit quand nous étions montés à bord, mais il faisait trop jour en arrivant pour courir le risque de prendre un taxi. Le train était hors de question, et je n’ai pas les moyens d’acheter des Ford tous les jours ; aussi je décidai que la seule chose possible était de marcher, et je le dis à Pan. Sa figure s’éclaira un peu, car la mécanique ne le séduisait guère, non plus que la mer. En regardant son triste visage, à notre débarquement, et en m’écoutant moi-même lui parler grec, ce vers éclatant d’Homère me revint étrangement à la mémoire, ce vers d’où sort le mugissement de la mer et qui dépeint un homme suivant le rivage à pas pesants :

βῆ δ’ ακέων παρά θινά πολύφλοσβοιο θάλασσης

Il s’égaya quand je proposai de marcher, et nous partîmes à travers les dunes. En traversant la ville, il fallait évidemment devenir invisible, et nous nous gardâmes des routes fréquentées. En pleine campagne et même dans les champs cultivés, nous fûmes assez tranquilles, et nous pouvions faire jusqu’à un ou deux milles sans que Pan eût à disparaître. Seuls les chiens nous harcelaient, mais ils n’étaient pas dangereux pour Pan. Si mélancolique et las qu’il parût, il passait les barrières, les haies, ou n’importe quel obstacle, d’un bond si aisé que c’était un plaisir pour les yeux. Les chiens étaient distancés aussitôt, et moi de même. Mais Pan m’attendait toujours. Il semblait prendre un certain plaisir à ces courts galops, car je voyais presque un sourire sur sa figure quand j’arrivais essoufflé là où il m’attendait tranquillement, chassant les mouches d’un mouvement d’oreilles. Le printemps est une saison ravissante dans le Kent, et tous les vergers autour des fermes où j’allais acheter de quoi manger étaient couverts de fleurs.

Nous dormions le plus souvent dans les meules de foin, une fois même dans un bois de coudriers. J’avais conservé les couvertures de voyage dans lesquelles j’avais enveloppé Pan ; je les portais sur le bras et m’en servais la nuit pour nous tenir chaud. Mais Pan ne semblait pas frileux. Une fois seulement il m’échappa, vers le soir, et se mit à jouer de ses pipeaux aux alentours d’une ferme où il avait vu entrer quelques jeunes filles. L’effet produit fut très curieux : elles sortirent en courant de la maison et se dirigèrent vers le petit bois à la lisière duquel nous étions. Je me hâtai d’arracher une mince baguette de coudrier avec laquelle je frappai Pan sur l’épaule pour l’obliger à s’enfuir, et je le suivis moi-même aussi vite que je pus. Bientôt, il fit complètement nuit et ce danger fut écarté.

Venant des South Downs, nous franchîmes la Weald et nous arrivâmes au pays crayeux des North Downs, dont Pan apprécia le terrain en pente douce, le trouvant propice à ses galops. J’étais jeune alors, mais, malgré cela, j’étais souvent hors d’haleine. Et il ne fallait jamais le perdre de vue. À aucun moment, on ne pouvait prévoir ce qu’il allait faire, surtout depuis que nous étions en Angleterre. Et puis, un jour, l’aspect du pays changea entièrement ; il n’y avait plus de jardins, plus de toits, plus de routes : nous venions de passer Bromley et nous entrions dans l’ombre de Londres.

« Attention ; maintenant, lui dis-je, nous arrivons au centre du monde. »

Je ne savais pas comment parler à un dieu, et s’il fallait lui dire : Votre Sainteté ou Votre Révérence ; mais l’un et l’autre semblaient si peu lui convenir que je finis par l’appeler Pan, tout court.

« Tenez-vous bien, Pan, » lui dis-je.

Recommandation inutile, car bientôt la banlieue de la grande cité nous entourait, et Pan en était un peu intimidé et effrayé. Naturellement, il fallait qu’il se rendît fréquemment invisible, mais il réapparaissait toutes les cinq minutes environ ; aussi, quand nous entrâmes dans la ville, il me fallut trouver un plan, et je pris quelques instants de réflexion. Réfléchir ne m’aurait servi de rien si je n’avais aperçu une charrette de légumes en route pour Covent Garden. Je compris aussitôt que je ne trouverais pas de longtemps une aussi belle occasion de faire pénétrer Pan au cœur de Londres, et je me hâtai de lui dire ce qu’il fallait faire. À ce moment, il était invisible. Je lui dis d’en profiter pour sauter dans la charrette et se cacher sous les choux-fleurs, lui promettant de venir le chercher à la fin de la journée. Il fit tout cela très facilement ; un saut dans la charrette n’était rien pour lui, et il se cacha suivant mes instructions. Le choc produit par l’atterrissage de Pan intrigua le charretier, mais il ne pouvait rien voir. Je suivis la charrette pendant deux ou trois milles pour m’assurer qu’elle allait bien au marché de Covent Garden, quoique la chose ne fît aucun doute ; et, quand je vis qu’elle suivait tous les détours qui y conduisent, je m’approchai du charretier et lui demandai le chemin de Covent Garden, pour être bien sûr de la route qu’il allait prendre.

« Mais c’est là que nous allons ! » s’écria-t-il.

Et il m’expliqua qu’il passait par Vauxhall Bridge. Je sautai alors dans un taxi et partis en avant, non sans m’arrêter une fois ou deux pour me désaltérer, chose dont j’avais grand besoin.

Je n’allai pas jusqu’à Covent Garden même ; bientôt, je me demandai ce qu’il fallait au juste montrer à Pan, car je ne voulais pas l’éloigner trop des parcs et des squares où il pourrait se cacher. Je lui avais promis de lui montrer le centre des affaires ; on aurait pu penser que c’était la Chambre des Communes, mais Pan ne faisait pas grand cas des bavardages ; la musique était mieux de son ressort ; malheureusement, Covent Garden faisait alors relâche. Je décidai de lui montrer Knights Bridge et son flot incessant de circulation. C’était avant le temps des signaux rouges. J’attendis donc la charrette à Vauxhall Bridge, et j’en fis sauter Pan toujours invisible. Je lui donnai des instructions que quelques passants entendirent ; mais comme je m’adressais en grec dorique à un tas de choux-fleurs, ils crurent simplement que j’étais fou et n’y firent pas plus attention. En l’amenant à Eaton Square, je vis à mes côtés une ombre distincte ; c’était Pan qui commençait à redevenir visible. Je me hâtai de lui faire sauter l’enceinte d’un massif de lilas pour qu’il s’y cachât un moment.

Il se montra docile, comme peut l’être une épave vieille de plusieurs siècles. Je ne sais de quoi il avait l’air au temps où il avait des adorateurs. Bientôt, il put redevenir invisible, et je vis la silhouette brune s’estomper dans les lilas. Puis il ressauta l’enceinte et me suivit vers Knights Bridge, en traversant Belgrave Square. Là, je l’obligeai de nouveau à se cacher du côté regardant Knights Bridge, où il réapparut et disparut tour à tour. Nous continuâmes jusqu’à Knights Bridge, en face de l’Albert Gate, pendant que son invisibilité durait encore. Et c’était là ce que j’avais décidé de lui montrer. Je ne sais ce qu’il y a dans le remous d’une foule serrée et dans le brouhaha qui l’accompagne, mais Pan en fut ému ; il comprit que c’était là ce que je lui avais promis, et qu’il était revenu enfin au centre des choses. Mais il était clair que le centre des choses était bien changé et, d’un coup d’œil, il comprit qu’on ne lui rendrait plus d’honneurs et que rien n’était comme il l’avait espéré ; et tout en regardant ce fleuve humain entrant par la grande West Road ou sortant de la Cité, tout invisible qu’il fût, il commença à soupirer. Il était déjà assez difficile de l’empêcher d’être aperçu, mais impossible d’empêcher de tels soupirs d’être entendus.

« Qu’avez-vous ? » lui dis-je en grec de cuisine.

Tout le monde m’entendit, et un passant reconnut la langue que je parlais. Je m’en aperçus au coup d’œil mi-ironique mi-amical qu’il me lança et qui semblait dire : « En voilà un qui doit sortir d’Oxford et qui a un peu bu. » Mais je ne songeais guère à m’inquiéter de cette opinion ; j’avais Pan sur les bras, Pan menaçant à tout instant de redevenir visible.

« Qu’y a-t-il encore ? lui demandai-je d’un ton rude.

– De la verdure, de la verdure ! demanda-t-il.

– Pas si fort ! murmurai-je.

– Et du calme ! » ajouta-t-il.

Je le pressai à travers Knights Bridge ; il n’y avait que le parc qui pût lui convenir. Je me demande si aucun de vous s’est jamais trouvé dans une situation aussi embarrassante ; à chaque instant, on risquait de l’entendre et de le voir, ce qui, comme vous pouvez bien le penser, m’eût été bien difficile à expliquer de façon satisfaisante. Je n’en voyais vraiment pas le moyen ; songez qu’il était complètement nu.

Je voyais bien que son invisibilité allait cesser d’un instant à l’autre et qu’il ne ferait rien pour la conserver, car il n’aimait pas à voir ses pipeaux entre mes mains et pleurnichait pour les ravoir. Je le conduisis dans cette petite vallée du parc où un héron pêche dans un lac grand comme une descente de lit et où des lapins vivent dans le quart d’un arpent de buissons qui se donnent des airs de forêt. En arrivant là, il était déjà une ombre bien visible quand il sauta la clôture ; il fit peur aux canards, mais, par bonheur, personne ne le remarqua. Dès que je vis que personne ne m’observait, je lui jetai ses pipeaux. Puis je m’accoudai à la clôture, observé par tout le monde, et je pris un air pensif, essayant d’avoir l’air de réciter des vers grecs. En réalité, bien entendu, je parlais à Pan. Je lui dis :

« Il faut que vous restiez là chaque fois que vous serez visible. Je vais vous chercher à manger. Que préférez-vous ?

– Du grain, dit Pan.

– Bon, dis-je, ce sera du grain, mais vous ne devez pas vous montrer. Il fut un temps où les hommes mouraient en vous voyant. Mais le monde a évolué, et, à présent, c’est plutôt l’inverse qui se produirait. Je ne veux pas dire par là qu’on vous tuerait ; néanmoins, les choses ont changé. »

Tout cela était bien difficile à expliquer en grec orthodoxe, mais j’y parvins ; il comprit, et je partis lui chercher du grain.

« Est-il permis de nourrir ces lapins ? demandai-je au gardien.

– Oui, évidemment, répondit-il, mais cela ne se fait guère, et si c’est quelque chose qui risque de salir le parc, je ne pourrai l’autoriser. Quelle espèce de nourriture voulez-vous leur donner ?

– Du grain, dis-je.

– Il n’y a pas de mal, je crois, à leur en donner, me dit-il ; mais, d’un autre côté… »

Je l’interrompis par un flot de remerciements, et j’en jetai un plein sac de papier par-dessus la clôture avant qu’il ait eu le temps de m’arrêter. Le lendemain, tout était mangé, de sorte qu’il me laissa recommencer.

Je crois que Pan se trouva heureux dans ce petit royaume, car il est probable que héron, canards et lapins savaient tous à qui ils avaient affaire et lui formaient une petite cour. Parfois, il jouait quelques airs en leur honneur, malgré mes efforts pour l’arrêter, et l’effet produit sur tous ceux qui l’entendaient était bien visible. J’avais obtenu de lui qu’il jouât en sourdine et les notes ne portaient pas loin. Pourtant, les allures des gens au voisinage de ce petit enclos durent être commentées, car, au bout de deux jours, je remarquai sous chaque réverbère deux hommes lisant des journaux là où il n’y en avait qu’un auparavant. Ceci me prouva que l’attention de Scotland Yard commençait à être éveillée. Là-dessus, un soir que j’étais appuyé à la clôture, Pan me murmura que le miracle qu’il avait obtenu des vieux dieux commençait à faiblir. C’était indiscutable, car je vis qu’un petit reste de poil entrevu dans les buissons prenait une demi-minute à disparaître. Il ne demeura pas dans l’enclos toute la nuit, mais erra doucement dans le parc et fut poursuivi une fois ou deux. Il était clair que, s’il ne pouvait plus se rendre invisible instantanément, il ne pourrait plus rester inaperçu. Je ne pouvais m’imaginer ce qui arriverait si on le découvrait, et je noircis encore le tableau aux yeux de Pan.

« Restez silencieux, et surtout invisible, lui dis-je, – mais Pan détestait être silencieux et n’était pas sûr de pouvoir demeurer invisible. Dans ce cas, ajoutai-je, il faut vous habiller convenablement. »

Ai-je besoin de vous indiquer que cela voulait dire : une jaquette, des guêtres, un tube, des gants gris perle, une canne, un monocle et, naturellement, une barbe bien rasée ? Inutile d’ajouter que je mis longtemps à expliquer tout cela à Pan dans la langue d’Homère. J’allai dans un magasin de confections, chez un mercier, un chapelier, un bottier, et je fis les emplettes nécessaires. Je savais qu’il n’aimerait pas à porter des chaussures, mais se promener avec ses pieds de faune et vêtu d’une jaquette était tout à fait hors de question. Cela me coûta bon, mais je dus m’exécuter. Il me fallut attendre la nuit pour emporter tout l’accoutrement dans la petite vallée, laisser s’écouler une heure avant d’avoir une chance de le lui passer sans être vu, et vingt minutes pour lui expliquer la manière de s’en affubler ; pendant tout ce temps, et malgré ou plutôt à cause de l’heure tardive, j’étais surveillé sans arrêt par un détective.

Le lendemain matin, je revins, et, pour le tirer de son buisson, je rectifiai sa cravate et je le bichonnai de mon mieux. Il apparut alors comme un gentleman étranger, et fort étrange en vérité, se promenant dans le parc, ce qui, en somme, n’était nullement répréhensible. Je crois que les oiseaux et les lapins du bosquet éprouvèrent quelques regrets lorsque Pan les quitta d’un bond par-dessus la clôture. J’ai toujours pensé que ce lieu était imprégné de mystère ; c’était peut-être un reste de mes rêveries d’enfant. Mais Pan avait donné une certaine réalité à ce rêve ; le mystère était revenu, ce mystère que la nature recèle en ses recoins les plus secrets. Je ne peux pas très bien l’expliquer, mais cet air de mystère était frappant et disparut instantanément quand Pan sauta dans l’allée. Nous eûmes au moins la chance, en sortant des buissons, de voir les détectives me surveiller au lieu de Pan, sans doute parce qu’ils m’avaient entendu parler grec. Cela nous donna du répit au moment où nous en avions le plus besoin, car Pan s’était habillé, je ne dis pas comme un dieu, mais certainement comme aucune personne humaine ; et, avant que j’eusse pu rectifier son col, sa cravate et ses lacets de souliers, malgré le peu d’affluence sur les pelouses, il aurait été reconnu par toute personne de sens commun.

Une fois cela terminé, nous partîmes nous promener, et j’expliquai à Pan que le moment était venu de décider ce que nous allions faire et que la première décision à prendre était de ne plus s’en remettre à son don d’invisibilité. Je lui expliquai que ce prodige n’avait plus d’intérêt dès l’instant qu’il n’agissait plus parfaitement. Il m’approuva entièrement et consentit même aux chaussures, qui cependant lui rendaient la marche douloureuse et lui interdisaient tout galop ; mais je lui fis comprendre qu’il n’était pas nécessaire de galoper dans Londres. Pour quelqu’un qui en était aux usages d’il y a deux mille ans, il saisit étonnamment vite.

On ne marche pas longtemps dans Hyde Park sans rencontrer la Serpentine, et nous y arrivâmes bientôt, marchant lentement pour ménager les sabots engourdis de Pan. Là, il se mit à quatre pattes pour se mirer dans l’eau et voir s’il était réellement aussi gauche qu’il avait le sentiment de l’être. Il se vit alors habillé comme nous le sommes lorsque nous nous mettons sur notre trente-et-un. Et il éclata en sanglots. Je ne le trouvais pas si ridicule que cela, mais il n’y eut pas moyen d’arrêter ses pleurs. Les passants nous regardaient ; j’entraînai rapidement Pan, le tenant serré sous le bras, pour assurer sa marche gênée par ces chaussures qui n’étaient guère à sa forme et pour l’empêcher de se sauver et d’attirer encore plus l’attention. Il avait une démarche nettement pénible et ne voulait pas cesser de pleurer. Je remarquai même qu’un policeman nous suivait, et, chose, plus grave, venait droit à nous. Je devinai en quelque sorte les soupçons de cet homme : « Mauvais traitements envers un gentleman étranger, » pensait-il. Je me retournai vers lui et lui dis :

« Il a eu pas mal de chagrin.

– Puis-je demander quelle espèce de chagrin ? s’enquit le policeman.

– Des chagrins intimes, » répondis-je, pendant que Pan pleurait toujours.

Tout en parlant, je desserrais mon étreinte, pour bien montrer que je ne le traitais pas en esclave ; je n’aurais jamais couru ce risque si je n’avais été sûr que ses chaussures lui interdisaient tout galop, car cette humeur dont je ne pouvais le tirer ne m’inspirait aucune confiance. Le policeman nous laissa alors tranquilles, mais Pan sanglotait toujours. Il n’était pas douteux qu’il fallait l’arracher de la ville, qui n’était pas un endroit pour lui ; je crus que le Yorkshire avec ses landes élevées lui conviendrait mieux. Il avait repris ses pipeaux, qu’il serrait de toutes ses forces, et cela lui donnait un air étrange avec sa queue de pie et son gilet élégant. Je l’entraînai rapidement hors du parc, aussi vite que le permettaient ses chaussures, lui expliquant chemin faisant que nous allions dans le Yorkshire et qu’il ne serait plus nécessaire de conserver son accoutrement si cela devait le faire pleurer. À ces mots, Pan sécha ses larmes, mais commença d’une voix dolente à comparer ce qu’il avait été avec ce qu’il semblait être maintenant, affublé des vêtements les plus élégants que j’avais pu lui acheter ; et, tout en marchant, il se mit à versifier, tandis que ses larmes coulaient de nouveau. Nous attirions de toute façon l’attention des passants, mais ils nous regardèrent bien plus quand Pan recommença à faire du bruit. Je lui vantai le Yorkshire, ses landes sauvages, la chaleur qui enveloppe ses bruyères, ses vallées profondes étincelantes sous le soleil ; je lui dis qu’il serait loin du centre des choses, loin de notre fracas, de nos complications, et qu’il pourrait rejeter tous les vêtements que je lui avais procurés, mais qu’il lui faudrait conserver son chapeau. Je dus lui expliquer ce qu’est un fusil, qu’il y a des chasseurs dans le Yorkshire, et que le chapeau était absolument nécessaire. »

« Un chapeau ? Pourquoi un chapeau ? demanda Terbut.

– Bon Dieu ! dit Jorkens, vous ne tirez jamais sur un être coiffé d’un chapeau. Même pendant la guerre, les casques étaient visés. Il fallait un chapeau, et je le dis à Pan. »

Nous étions déjà loin du parc avant d’arriver près d’un bosquet de lilas où Pan pourrait se cacher à son aise. C’était dans un petit square dont j’ignore le nom. Il ne fallait plus se fier au don d’invisibilité dès l’instant qu’il ne pouvait plus jouer convenablement, et surtout avec Pan couvert de vêtements, car les dieux antiques ne semblaient avoir de pouvoir que sur sa partie divine, et cette puissance elle-même semblait décliner maintenant. Il sauta la clôture pour entrer dans les lilas pendant que personne ne nous observait ; là, nous essayâmes le système magique, mais je vis, par le temps que son visage et ses mains mirent à disparaître, avec quelle rapidité s’évanouissait le pouvoir des vieux dieux. Quant à ses vêtements aussi bien que ses guêtres, ils refusaient absolument de devenir invisibles. Il aurait été trop dangereux de le déshabiller pour voir rater son invisibilité et perdre ensuite une demi-heure pour le rhabiller.

J’allai donc quérir une nouvelle Ford, car nous avions déjà suffisamment marché. Cette fois, j’eus la chance de pouvoir en louer une. Nous démarrâmes, munis d’un sac de grain, de quelque nourriture convenable pour moi, et nous arrivâmes dans les landes du Yorkshire avant la tombée de la nuit, ayant fait une moyenne de trente milles à l’heure.

Je connaissais une lande que je croyais pouvoir lui convenir à merveille, une lande coupée de ravins escarpés, avec une herbe courte, tondue par les moutons, des touffes de hautes fougères et des bouleaux vénérables en sentinelles sur les vallées ; tout le reste n’était que bruyère à perte de vue. Il y avait des grouses sur le sol noir semé de menu gravier blanc ; les blaireaux marquaient leur passage par d’étroites coulées ; une alouette chantait dans le ciel ; peut-être un berger passait-il une fois par semaine, et les lièvres suivaient leur course vagabonde. Rien de tout cela ne pouvait faire pleurer Pan. Loin en contrebas, dans les terres où la bruyère ne fleurit pas, je connaissais des moissons dorées sous le soleil étincelant. Pan s’en trouverait fort bien, car il pourrait se servir lui-même dès que le grain serait mûr. Et j’étais convaincu qu’il trouverait dans le Yorkshire plus de racines et de verdures savoureuses que sur les pentes âpres et déshéritées de l’Arcadie.

Je lui indiquai le ruisseau le plus proche ; c’était précaution superflue de ma part quand j’y songe, car j’aurais vraiment pu faire confiance à son instinct pour trouver de l’eau. J’emportai ses beaux habits, lui laissant seulement son haut-de-forme. Il était assis au bord de la route romaine traversant la crête de la lande : c’était une molle et large étendue de gazon qui coupait fièrement la bruyère et qui représentait mieux l’âge de Pan que bien des choses, mais en réalité, en tant que haut symbole de civilisation, elle ne lui convenait pas mieux que Hyde Park, à lui qui détestait sauvagement tout cela. Il avait cependant quelque chose de commun avec cette route fameuse, car l’un et l’autre avaient vu venir de tristes jours, comme tous les puissants de ce monde que le temps a oubliés.

Quand je le quittai, il tenait ses pipeaux à la main ; mais il les porta à sa bouche, et je vis qu’il se préparait à gambader le long de la route. Si, dans ses galops, il ne découvrait pas les granges regorgeant de grain et de beaucoup d’autres choses, il ne serait plus Pan. Il avait le regard tourné vers cette route large et droite, aussi vieille que lui, et ce fut la dernière fois que je le vis. »

J’émis quelques doutes sur la véracité de cette histoire ; mais, pour rendre justice à Jorkens, je dois dire qu’elle fut rendue plus vraisemblable à la suite d’une question de Terbut :

« Eh bien ! est-ce qu’il y est encore ? Le verrions-nous si nous allions là-haut ?

– Non, reprit Jorkens, je peux vous dire ce qu’il est devenu. »

Il nous le dit, et je dois avouer que la suite de son histoire allait parfaitement s’appliquer à Pan. On ne pouvait guère imaginer celui-ci passant ses loisirs avec une fille de ferme, encore moins qu’il demeurât tout seul. Il fallait, vaille que vaille, imaginer une hypothèse qui viendrait à l’appui du récit, tandis que la désignation d’un compagnon improbable l’aurait ébranlé entièrement. Il fallait donc un compagnon à Pan, et je me demandais lequel. Jorkens nous le dit :

« J’étais excédé de Pan et je ne retournai pas en Yorkshire ; mais un de mes amis alla dans ces vallées où les moutons paissent au bas des landes et vint à causer avec un berger ; celui-ci lui parla des orages qui s’abattent parfois sur les ghylls, nom qu’on donne à ces vallées herbeuses encaissées entre deux landes. Il dit qu’une nuit, un terrible orage s’était formé. La laine des moutons était tellement aplatie par le vent qu’on les eût crus tondus ; ils dégouttaient d’eau ; les ruisseaux coulaient à pleins bords. Le berger était resté dehors, de crainte de voir ses agneaux noyés. Des ombres gigantesques passaient sur les terres labourées, venant du sud, se heurtaient au flanc des collines, et remontaient en flèche pour se déchirer sur la crête des landes. Et, au milieu de tout cela, Pan soufflait dans ses pipeaux ; du moins, le berger entendit une musique comme il n’en avait jamais entendu depuis son enfance, et, même alors, il l’avait seulement rêvée. Il y avait des éclairs effrayants, d’où sortit soudain une Walkyrie. Dès qu’elle entendit les pipeaux de Pan, elle se dirigea droit sur lui. Pan se redressa, son regard levé sur elle, avec ses pipeaux dans la main gauche. Alors, il fit un grand pas, jeta son chapeau au loin, empoigna de la main droite la crinière du cheval, et, instantanément, ils dévalèrent à travers la lande ; sa grande silhouette sombre se détachait près de la blanche Walkyrie, tandis qu’il gambadait à côté de l’étincelant cheval gris qui la portait. Le couple sauvage s’évanouit vers le nord, et même hors d’Angleterre, de l’avis du berger. »

Nous méditâmes un moment sur cette histoire, et nous ne savions que dire. Seul Terbut vint à notre secours. Il demanda à Jorkens :

« Est-ce que le berger rencontré par votre ami avait bu du whisky cette nuit-là ?

– Du whisky ? reprit Jorkens, je vous dis que c’était une nuit absolument terrifiante. Il n’aurait pu rester vivant sans whisky. »

–––––

(Lord Dunsany, traduit par Max Foy, in Revue des Deux-Mondes, cent dixième année, 15 mars 1940 ; les illustrations de Claude Bendall sont celles de la parution originale du Windsor Magazine)

LORD DUNSANY : A DOUBTFUL STORY

–––––

–––––

(Lord Dunsany, « A Doubtful Story, » illustré par Claude Bendall, in The Windsor Magazine, n° 532, London: Ward Lock, avril 1939 ; cette nouvelle sera reprise en volume dans le recueil Jorkens Has A Large Whiskey, London: Putnam, septembre 1940)