GUY DE MAUPASSANT : L’ANGLAIS D’ÉTRETAT

–––––

Un grand poète anglais vient de traverser la France pour saluer Victor Hugo. Tous les journaux sont pleins de son nom et des légendes courent sur son compte à travers les salons. J’ai eu, voici quinze ans déjà, l’occasion de rencontrer plusieurs fois Algernon-Charles Swinburne. Je veux essayer de le montrer tel que je l’ai vu, et de fixer l’étrange impression qu’il m’a faite, restée toujours vive en moi malgré le temps.

*

C’était en 1867 ou 1868, je crois ; un jeune Anglais inconnu venait d’acheter à Étretat une petite chaumière cachée sous de grands arbres. Il vivait là, toujours seul, d’une manière bizarre, disait-on, et il soulevait l’étonnement hostile des indigènes, le peuple étant sournois et niaisement malveillant comme tout peuple de petite ville.

On racontait que cet Anglais fantaisiste ne mangeait que du singe bouilli, rôti, sauté, confit ; qu’il ne voulait voir personne, qu’il parlait haut, tout seul, pendant des heures ; enfin, mille choses surprenantes qui faisaient conclure aux raisonneurs du lieu qu’il n’était pas fait comme tout le monde.

On s’étonnait surtout qu’il vécût familièrement avec un singe, un grand singe libre dans sa demeure. C’eût été un chien, un chat, on n’eût rien dit. Mais un singe ? n’était-ce pas affreux ? Fallait-il avoir des goûts de sauvage !

Je ne connaissais ce jeune homme que pour le rencontrer dans la rue. Il était petit, gras sans être gros, d’allure douce, et portait une moustache blonde presque invisible. Un hasard nous fit causer ensemble. Ce sauvage avait des manières aimables et aisées ; mais il était bien un de ces Anglais étranges qu’on rencontre çà et là par le monde.

Doué d’une intelligence remarquable, il semblait vivre dans un rêve fantastique comme dut le faire Edgar Poe. Il avait traduit en anglais un volume de surprenantes légendes islandaises que je désirerais ardemment voir maintenant traduites en français. Il aimait le surnaturel, le macabre, le torturé, le compliqué, tous les détraquements cérébraux ; mais il parlait des choses les plus stupéfiantes avec un flegme tout anglais qui leur donnait, sous sa voix douce et tranquille, des allures de bon sens à rendre fou.

Plein d’un mépris hautain pour le monde, ses conventions, ses préjugés, sa morale, il avait cloué à sa maison un nom audacieusement impudent. Le patron d’une auberge déserte écrivant sur sa porte : « Ici on tue les voyageurs ! » ne ferait pas une plus sinistre facétie.

Je n’avais point pénétré chez lui quand je reçus une invitation à déjeuner à la suite d’un accident arrivé à un de ses amis, qui avait failli se noyer et que j’avais voulu secourir.

Bien qu’accouru après le sauvetage, je reçus les remerciements empressés des deux Anglais, et je me rendis chez eux le lendemain.

L’ami était un garçon d’une trentaine d’années qui portait sur un corps d’enfant, – un corps sans poitrine et sans épaules, – une tête énorme. Un front démesuré, qui semblait avoir dévoré tout le reste de l’homme, se développait comme un dôme au-dessus d’une mince figure, terminée en fuseau par la barbiche d’un menton pointu. Les yeux aigus et la bouche fuyante donnaient l’impression d’une tête de reptile, tandis que le crâne magnifique éveillait l’idée du génie.

Une trépidation nerveuse agitait cet être singulier qui marchait, remuait, agissait par saccades, comme aux secousses d’un ressort détraqué.

C’était Algernon Charles Swinburne, fils d’un amiral anglais, et petit-fils, par sa mère, du comte d’Ashburnham.

Sa physionomie, troublante, inquiétante même, se transfigurait quand il parlait. J’ai rarement vu un homme plus saisissant, plus éloquent, plus incisif, plus charmant dans l’action de la parole. Son imagination rapide, claire, suraiguë et fantasque, semblait glisser dans sa voix, faire vivants et nerveux les mots. Son geste à sursauts scandait sa phrase sautillante qui vous pénétrait dans l’esprit comme une pointe, et il avait soudain des éclats de pensée, comme les phares ont des éclats de feu, de grandes lumières géniales qui semblent éclairer tout un monde d’idées.

La maison des deux amis était jolie et peu ordinaire. Partout des tableaux, parfois superbes, parfois étranges, fixant des conceptions d’aliénés. Une aquarelle, si je me souviens bien, représentait une tête de mort naviguant dans une coquille rose, sur un océan sans limites, sous une lune à figure humaine.

De place en place, on rencontrait des ossements. Je remarquai surtout une affreuse main d’écorché qui gardait sa peau séchée, ses muscles noirs mis à nu, et sur l’os, blanc comme de la neige, des traces de sang ancien.

La nourriture me parut une énigme que je ne devinais pas. Était-ce bon ? Était-ce mauvais ? Je ne le pourrais établir. Un rôti de singe m’ôta l’envie de manger ordinairement de cet animal ; et le grand singe en liberté qui rôdait autour de nous et me poussait, par farce, la tête dans mon verre quand j’allais boire, m’enleva tout désir d’avoir un de ses frères pour compagnon de tous les jours.

Quant aux deux hommes, ils m’ont laissé l’impression de deux esprits singulièrement originaux et remarquables, totalement bizarres, appartenant à cette race particulière d’hallucinés de talent dont sont sortis Poe, Hoffmann et d’autres encore.

*

Si le génie est, comme on le croit communément, une sorte de délire des grandes intelligences, Algernon Charles Swinburne est assurément un homme de génie.

Les vastes esprits raisonnables ne sont jamais considérés comme géniaux, tandis qu’on prodigue une sublime qualification à des cerveaux souvent de second ordre, mais qu’agite un peu de folie.

Dans tous les cas, ce poète reste un des premiers de son temps par l’originalité de son invention et la prodigieuse habileté de sa forme. C’est un lyrique exalté, un lyrique forcené qui ne se préoccupe guère de cette humble et bonne vérité que recherchent aujourd’hui si obstinément et si patiemment les artistes français, mais qui s’évertue à fixer des songes, des pensées subtiles, tantôt ingénieusement grandioses, tantôt simplement enflées, parfois aussi magnifiques.

*

Deux ans plus tard, je trouvai la maison fermée, les hôtes partis ; on vendait les meubles. J’achetai, en souvenir d’eux, la hideuse main d’écorché. Sur le gazon, un énorme bloc carré de granit portait gravé ce simple mot : « Nip ». Au-dessus, une pierre creuse, pleine d’eau, offrait à boire aux oiseaux. C’était la sépulture du singe, pendu par un jeune domestique nègre et vindicatif. Ce serviteur violent s’était ensuite enfui, disait-on, devant le revolver du maître exaspéré. Mais, après avoir erré sans toit, ni pain, pendant plusieurs jours, il reparut et se mit à vendre des sucres d’orge par les rues. Il fut définitivement expulsé du pays après avoir étranglé aux trois quarts un consommateur mécontent.

La terre serait plus gaie si on rencontrait souvent des intérieurs comme celui-là.

–––––

(Guy de Maupassant, in Le Gaulois, seizième année, troisième série, n° 136, mercredi 29 novembre 1882 ; ce texte sera repris en préface de Poèmes et ballades d’A. C. Swinburne, traduits par Gabriel Mourey, Paris : Albert Savine, 1891. Caricature d’Edward Tennyson Reed, « Algernon Charles Swinburne on Wimbledon Common, » 1906)

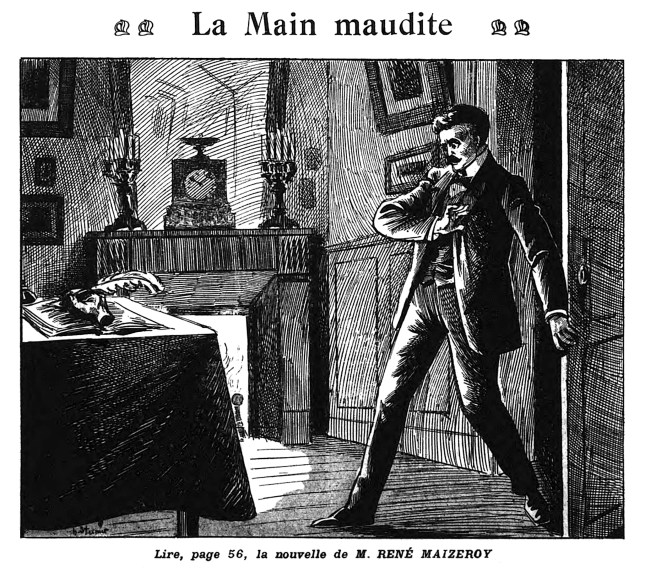

RENÉ MAIZEROY : LA MAIN MAUDITE

–––––

« Swinburne… Algernon Charles Swinburne, dont si peu parmi les plus avertis et les plus délicats d’entre nous connaissent les vers troublants et somptueux, même cette élégie éperdue de Notre-Dame-des-Douleurs, telle qu’une torche de funérailles qui crépite et qui flambe sur les décombres du temple d’Éros… »

Jacques Dorsène jeta sur la nappe la rose dont il respirait le parfum, puis reprit, de sa voix traînante :

« Je l’ai connu… ou plutôt je l’ai entrevu… il y a trente-cinq ans au moins… l’homme étrange, inquiétant que Verlaine, le pauvre Lélian, aurait pu placer parmi les poètes maudits… Et c’est toute une histoire… une histoire d’épouvante et de sortilège dans la manière d’Edgar Allan Poe, que tant de faiseurs s’évertuent à démarquer… Je passais alors l’été et l’automne à Étretat avec Maupassant… Swinburne s’y terrait aussi dans une petite maison basse, isolée loin du village, et que cachaient un rideau d’ormes, des murs couverts de vigne vierge et de lierre. Par bravade, il avait appelé ce modeste ermitage la chaumière de Dolmancé… un nom qui évoque l’un des livres les plus écœurants de ce divin marquis que l’empereur fit boucler dans un cabanon de fou… L’auteur d’Atalanta et Corydon y travaillait à je ne sais quelle œuvre dans la compagnie exclusive d’une guenon de Sumatra et d’un violoniste chevelu, blême, maigre, falot, que vous eussiez pris pour quelque fantôme… Les deux amis s’aventuraient rarement hors de leur logis et n’y accueillaient que des mercenaires… D’aucuns prétendaient qu’ils avaient dû s’exiler de Londres, chercher malgré eux un refuge dans ce coin, alors si paisible, si délaissé, de la côte normande… Certaines nuits, bien que les fenêtres et les volets fussent clos, la chaumière vous donnait l’impression de quelque auberge où des mariniers ivres d’alcool se querellent, s’invectivent, se cognent… Le violon sanglotait du Schumann ou du Brahms en un silence de chapelle, puis paraissait se désaccorder à plaisir, hoquetait des notes fausses et aiguës, des motifs de gigue, des râles d’agonie, des plaintes bouffonnes… Et c’étaient des cris furieux de singe que l’on exaspère, que l’on tourmente, le tumulte d’une danse démoniaque, d’une poursuite où croulent et s’émiettent avec fracas des verres, des bouteilles, de la vaisselle, le tout accompagné par des rires stridents de démence, par des hurrahs sauvages de triomphe et des clameurs frénétiques… Nul n’eût osé, dans ces moments-là, franchir le seuil de la maison diffamée, se risquer au milieu de ces êtres de cauchemar… Un jour, les « Angliches, » comme on les appelait dans le pays, prirent le coche qui conduisait au Havre et ne revinrent pas… On pénétra d’autorité, non sans une certaine appréhension, dans la chaumière… Un désordre fou y régnait… Papiers épars, bahuts éventrés à coups de talons, table renversée avec, au bord de l’âtre, sur d’innombrables bouts de cigares et de cigarettes, la malheureuse guenon convulsée, hérissée, criblée de balles de revolver et serrant entre ses doigts velus le manche brisé d’un violon de Guarnerius… Un jardinier charitable l’enterra au pied d’un if, et tout ce dont il était possible de tirer quelques sous fut vendu à l’encan, le lendemain… Par superstition… parce que je suis persuadé que les choses s’assimilent et gardent un peu de l’âme de ceux qui les possédèrent, je n’achetai rien, alors que Maupassant, enchanté de l’aubaine, se faisait adjuger à un prix dérisoire quatre chaises anciennes, par miracle intactes, et une effroyable main momifiée, crispée, noirâtre et rougeâtre, qui était accrochée au mur, et dont un bout de carton établissait la provenance… la main d’un parricide qui avait été exécuté, le 14 décembre 1786, à Bayeux…

– Joli cadeau à faire un enfant ! » fit Lucien Bauprey.

Tout à son récit, Dorsène ne parut pas avoir entendu cette plaisanterie d’un goût douteux et continua :

« Je la revis plus tard, l’épave hideuse, sur le bureau du romancier, dans le petit appartement meublé de vieilleries disparates, lit à colonnes caparaçonné d’un écusson, morceau de verdure flamande, faïences de Rouen, esquisses de camarades, divan recouvert de soie algérienne, qu’il habitait alors aux Batignolles, rue Dulong… Elle se recroquevillait, pareille à une araignée, énorme et sinistre, en guise de serre-papier, au-dessus des larges feuillets sur quoi se déroulaient, à peine raturées, écrites d’une écriture énergique et saine, les premières lignes d’Une Vie, le douloureux et magnifique livre où il conta tout ce qu’avait rêvé, tout ce qu’avait souffert dans un lamentable mariage le grand cœur si tendre, si sensible de sa mère… En face de la main, une tête de mort polie comme un vieil ivoire semblait vous rappeler l’échéance fatale, vous narguer de son rictus édenté, des deux trous noirs où avait brillé la divine lumière du regard… Ces jouets macabres amusaient ce païen affamé de vie intense et brûlante, ce faune toujours prêt à courir l’aventure, à dépenser ses forces… Il se délectait à les effleurer, à les avoir pour témoins de ses gageures et de ses jeux d’amour, à les présenter pour qu’elles en eussent quelque angoisse, qu’un frisson courût sur leur chair satinée, aux passagères qui tentaient vainement de l’asservir, de lui imposeur le joug… Il les voulait tout près de lui, tandis qu’il travaillait, qu’il méditait…

– Quel drôle de goût ! s’exclama Mme de Trévisy avec un sourire ironique.

– Nous étions presque voisins… Je demeurais rue Truffaut. Un soir, vers des minuits… je m’en souviens comme si cela datait d’hier… j’allais m’endormir, lorsqu’une violente vibration du timbre électrique résonna d’un bout à l’autre de mon atelier… Je me précipitai vers la porte, à demi vêtu. « Qui est là ? demandai-je, anxieux… – Moi… Maupassant… ouvre donc, » me répondit une voix blanche, sourde, méconnaissable… J’obéis à cette prière apeurante… Et voici que s’engouffre, d’un bond de bête aux abois, dans le couloir, une véritable loque humaine… un malheureux qui a l’air d’être poursuivi par une bande d’assassins… qui tremble et défaille… livide, les prunelles fixes, la bouche tordue… nu-tête… en habit… « Ferme, ferme vite… garde-moi, » murmure-t-il… Il s’est effondré dans un fauteuil… Des gouttes de sueur perlent autour de son front… Je l’interroge doucement, fraternellement ; je l’oblige à boire un verre de cognac… Et il me dit : « Tout à l’heure, je rentrais du théâtre… Une grosse bûche achevait de se consumer dans la cheminée… flambait… éclairait comme d’une lueur d’incendie la chambre solitaire, silencieuse… Et j’ai vu… de mes yeux vu… la main du parricide… la main que tu détestes… remuer, glisser… Elle tenait ma plume d’oie… Elle griffonnait des choses… Je l’ai vue… j’ai entendu le bec grincer sur le papier… Et je me suis sauvé sans retourner la tête… j’ai descendu l’escalier… quatre à quatre… J’ai peur… Garde-moi ! »

Et le peintre conclut :

« Avait-il eu quelque hallucination ? Était-ce vrai ?… Si l’on ne croyait pas à tout, l’on ne croirait à rien. Et bien souvent j’ai songé à cet épisode bizarre lorsque la folie étreignit sans retour ce cerveau si lucide, si vibrant… »

–––––

(René Maizeroy, « Contes des mille et un matins, » in Le Matin, vingt-cinquième année, n° 9049, dimanche 6 décembre 1908 ; repris dans La Vie mystérieuse, publication bi-mensuelle, deuxième année, n° 28, 25 février 1910. L’illustration est tirée de cette publication)