Cette histoire est tirée d’un livre qui a paru à Prague en 1842, et dont le produit a été destiné à une œuvre de bienfaisance. Ayant porté notre obole à l’offrande, nous avons été assez heureux d’y trouver la nouvelle suivante.

B. L.

–––––

LE RABBIN DE PRAGUE

–––––

I

Dans la rue maintenant appelée rue des Juifs, à Prague, se trouve une maison distinguée des autres par un petit rehaussement sur le toit, en forme de tour. Au XVIe siècle, un lion taillé en pierre, qui aujourd’hui encore nous fait connaître cet asile de l’érudition juive, indiquait le nom de son propriétaire, le célèbre rabbin Lœb, nom que lui donnaient tous les habitants de la ville, sans distinction de religion.

C’était le soir : le rabbin était revenu de l’école, et une lampe brûlait devant lui. Il voulut chercher, dans l’in-folio qu’il venait d’ouvrir, un passage sur lequel il était entré en discussion ce jour même avec un de ses savants confrères. La chambre du rabbin, sanctuaire pour les habitants de sa maison et dans lequel personne n’avait entrée, à l’exception toutefois de son vieux serviteur Aron, était remplie de ces apparats mystérieux, dont se servaient les hommes les plus éclairés et les plus savants dans ces temps de charlatanisme.

Le rabbin était astrologue, physicien, philologue et médecin ; il savait en outre, d’après les dires du peuple, toutes sortes d’arts mystérieux. Son extérieur cependant était tellement grave et imposant, que les plus orthodoxes de ses coreligionnaires n’osaient dire quelque chose contre sa conduite ; et, n’ayant aucun rapport direct avec les chrétiens, il n’avait pas non plus à subir des contrariétés de leur part. Les savants mêmes, qui, à cette époque, s’étaient assemblés à la cour de Rodolphe II à Prague, ne le connaissaient que par sa réputation, et le désir de le voir personnellement était si puissant chez l’empereur et le premier astronome de sa cour, le chevalier Tycho Brahé, que, malgré quelques scrupules, ils résolurent de lui rendre visite secrètement.

Ce soir donc, à peine le rabbin avait-il commencé ses études, qu’Aron, un petit homme à la barbe grise, des yeux circonspects, un sourire malin, entra par la porte latérale et attendit que le rabbin levât les yeux du livre.

« Que veux-tu, Aron ?

– Maître, répondit-il avec quelque embarras, un infidèle, un Nazaréen est dehors, et il persiste à vouloir vous parler lui-même. »

Le rabbin sourit, se leva et entra dans l’appartement contigu, dans lequel Aron alluma deux bougies sur un chandelier en argent, et enleva la couverture de deux fauteuils recouverts en velours. Un instant après, l’étranger entra. C’était un homme dans la force de l’âge ; une longue barbe, des yeux perçants, un front imposant, tout enfin annonçait un profond penseur.

Lorsque, sur l’invitation de prendre place, il répondit par un vers latin, et qu’un brillant collier de l’ordre se fit remarquer sur sa veste de soie, le rabbin ne douta pas que ce ne fût un des savants les plus marquants de la cour. L’étranger ôta alors son manteau, et le rabbin reconnut les insignes danois de l’ordre de l’Éléphant, qu’il savait n’être portés à la cour impériale que par Tycho Brahé, le célèbre astronome. Le rabbin demanda alors affablement ce qu’il désirait, et s’il n’avait pas l’honneur de parler à M. le chambellan et astronome de sa Majesté. Celui-ci se fit reconnaître et pria le « savant et célèbre rabbin » (c’est ainsi qu’il s’exprimait) de ne point lui faire des salutations, en ajoutant le vers d’Horace : que le monde savant était une république.

« Je viens, continua-t-il, d’après les ordres de notre très gracieux empereur, qui veut vous rendre visite dans votre maison (les étoiles étant d’ailleurs favorables à son projet), et qui désire faire votre connaissance. »

Le rabbin s’était levé tout étonné de sa chaise, et se découvrit en s’inclinant très respectueusement.

« Cela serait-il possible ? Comment ! notre gracieux Souverain se résout à venir dans la triste demeure du dernier de ses serviteurs ? Vraiment, je ne puis sortir de l’étonnement que j’éprouve à cette grande nouvelle !

– Nous viendrons lorsqu’il fera sombre, vers neuf heures du soir, et comme je connais maintenant le chemin qui conduit chez vous, vous n’avez qu’à nous attendre à votre porte. Je ne crois pas avoir besoin de vous dire, du reste, que l’empereur désire que vous observiez le secret le plus profond sur cette visite. »

Le rabbin s’inclina encore en posant la main sur le cœur.

Tycho Brahé se leva alors pour partir ; cependant, il resta encore à la prière du rabbin, qui lui disait que la visite d’un homme si savant et si célèbre lui était trop précieuse pour qu’il ne cherchât pas à la prolonger.

« Mais, Monsieur, entrez, s’il vous plaît, dans ma salle d’études ; elle sera l’endroit le plus convenable pour vous dans ma maison. »

Tycho accepta avec une grande curiosité l’offre du savant, qui, prenant le chandelier, suivit son hôte.

« Je suis sans doute le premier chrétien, dit le chevalier en parcourant l’appartement de ses regards, qui ait pénétré dans ce foyer de tant de sagesse et d’arts mystérieux.

– Vous êtes même le premier étranger, répondit le rabbin, qui ait franchi le seuil de cette chambre : car j’ai des raisons de tenir en secret ce que je fais ici, devant mes propres coreligionnaires comme devant les chrétiens. »

Cependant, Tycho avait examiné plusieurs instruments et paraissait surpris que le plus grand nombre lui était connu. Le rabbin, qui savait lire dans ses regards, lui dit alors en souriant :

« Vous trouvez ici peu qui vous étonne, peut-être rien qui ne vous soit connu. »

Il ouvrit, à ces mots, une petite porte qui conduisait dans un laboratoire obscur dont le foyer était couvert de charbons brûlants, qui faisaient bouillir une liqueur rouge dans une cornue en verre. Et, ici encore, l’astrologue ne trouva rien dont il ne pût s’expliquer l’usage.

« Vous avez cru certainement, Seigneur, continua le rabbin, trouver chez moi beaucoup de choses nouvelles ; je suis peiné que vous soyez trompé dans votre attente.

– En vérité, d’après ce qu’on dit de vos arts secrets et de vos livres mystérieux…

– Nous lisons dans le livre de la Nature, interrompit le rabbin, dans lequel vous pouvez lire aussi facilement que le plus sage d’entre nous.

– Pourquoi enveloppez-vous donc vos recherches dans un secret si impénétrable ?

– Vous aussi, Seigneur, objecta modestement le rabbin, vous couvrez d’un voile, au public, ce que le Dieu de la Sagesse vous confie dans les heures tranquilles. Que de précautions plus grandes devons-nous prendre, nous, maudits du peuple sur lesquels plane toujours encore l’épée de la colère et du fanatisme. Menacés de l’opprobre, de la prison, de l’échafaud, nous devons bien nous garder de nous présenter avec un art salutaire même, dans lequel la superstition et la haine naturelle de nos ennemis ne verraient que des œuvres du diable et de la magie.

– Il est vrai ; on raconte de vous des histoires bizarres, et l’empereur même les sait. Il n’y a pas longtemps que nous parlions à un monsieur, qui prétendit très sérieusement que vous avez à votre solde un diable que vous savez maîtriser par un moyen surnaturel, de telle sorte qu’il devient capable de faire toute la besogne dans l’intérieur de votre maison comme un véritable domestique. S’il en est quelque chose, je serais très curieux de voir cet habile automate.

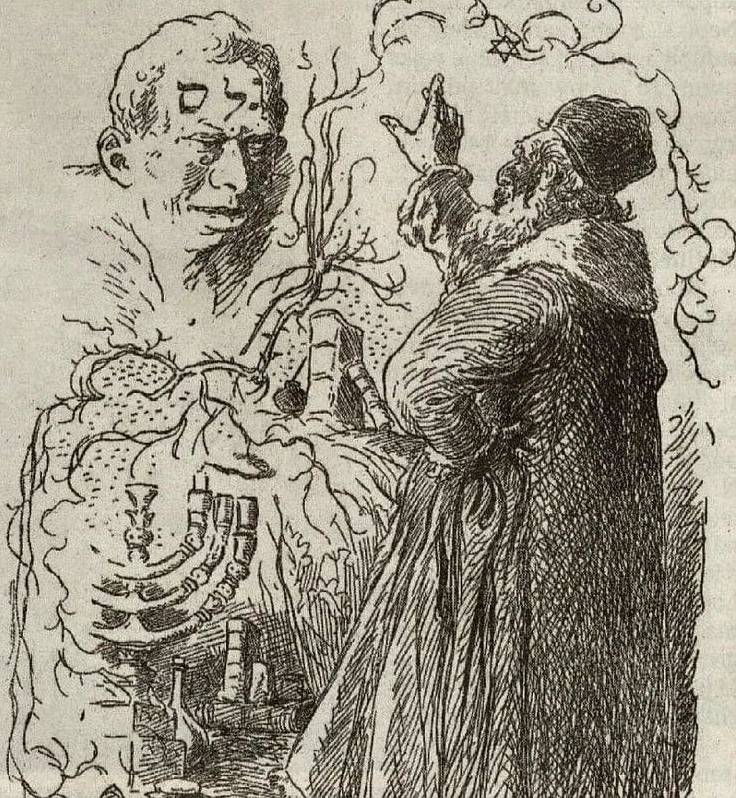

– C’est ce que vous pourrez dans le moment même, » et le rabbin ouvrit une armoire dans laquelle se trouvait une figure humaine taillée en bois avec une précision anatomique ; il en sépara la tête en deux et remonta un rouage d’horloge fait d’une manière bien ingénieuse. Le Golem (1) tressaillit, fit un mouvement, et marcha dans la chambre, quoique d’une manière un peu raide, mais avec assez de vitesse. Le rabbin cependant était obligé de le conduire avec une baguette pour qu’il ne renversât pas les objets qui se trouvaient sur son passage. Tycho-Brahé éclata de rire à cette figure burlesque, et le rabbin fit de même.

« Ainsi, c’est là votre spiritus familiaris. En vérité, si vous faites de tels chefs-d’œuvre, vous ne devez pas vous étonner qu’on vous considère comme l’intime ami du diable. Mais, dites-moi donc : comment faites-vous pour arrêter ce coquin-là avant que son rouage ne soit démonté ? » Le rabbin lui montra un ressort, qu’il toucha ensuite ; sur quoi le golem, qui, une seconde auparavant, vacillait encore joyeusement avec ses bras et ses jambes, tomba et resta immobile. Le rabbin le remit dans son armoire, qu’il ferma avec une serrure qui paraissait toute neuve.

« Il n’y a pas longtemps encore, continua-t-il, que mon domestique de bois me fit beaucoup de rumeur. Je mis ce rouage dans l’armoire, pour aller à l’école, et je m’éloignai en fermant à clef la porte de cette chambre, comme d’habitude. Il paraît que le ressort, usé par le fréquent emploi, n’était plus assez fort pour arrêter l’action du rouage. Le drôle devint tout à coup vivant, poussa la porte de son armoire, fit une promenade dans la chambre en renversant tout devant soi, jusqu’à ce qu’il se heurtât contre le mur et tombât. Mon domestique accourut épouvanté à l’école, où je venais de commencer la prière du soir, et me dit tout bas à l’oreille que le golem était libre et qu’il mettait tout en pièces dans ma chambre. Je fus donc obligé d’interrompre ma prière et de retourner chez moi, où je le trouvai renversé à terre et se débattant. Depuis ce temps, je le tiens toujours enfermé sous verrou. Je savais bien que cet accident était connu et interprété de toutes sortes de manières ; mais je ne me serais pas attendu qu’il contribuât à tourner l’attention de notre gracieux Souverain sur mon humble personne.

– Vous pouvez être assuré, maître, que cette histoire lui fera beaucoup de plaisir ; lui-même, il a quelques bohémiens dansants et un lion d’après le modèle des deux qui se trouvaient dans la salle du trône de l’empereur de Byzance ; cependant, on ne peut les comparer à ce chef-d’œuvre. »

Les deux savants se parlèrent encore longtemps et plaisantèrent sur l’ignorance et la superstition de leurs contemporains ; conversation dans laquelle le rabbin montra tant de raillerie piquante et de bonne humeur, que l’astronome se sépara de lui en l’assurant que cette soirée avait été une des plus joyeuses qu’il avait passées à Prague.

II

Le rabbin avait reconduit le chevalier ; et il était à peine retourné à son travail que son domestique entra de nouveau d’un air chagrin et annonça à son maître qu’une femme demandait à lui parler. Quoiqu’une telle demande à une heure aussi avancée parût singulière et, eu égard à l’époque, inconvenante même, le rabbin ordonna cependant de la conduire dans l’appartement contigu ; car, à cette époque, les israélites même ne pouvaient entrer facilement chez leur rabbin, et surtout chez un homme aussi considéré que M. Lœb.

Il fallait donc une affaire bien importante pour qu’une femme se permît une pareille démarche.

Le rabbin, étant entré dans la chambre, trouva une personne voilée, la tête inclinée et tremblant de tous ses membres. Sur sa demande, celle-ci rejeta le voile en arrière et fit voir un de ces visages aimables sur lesquels brille tout le luxe de la beauté orientale. L’œil scrutateur du rabbin resta attaché un moment sur les traits ravissants de la jeune fille.

« Ma fille, qui êtes-vous et que voulez-vous ? »

Elle répondit timidement, à voix basse :

« Pardonnez, seigneur et maître, à votre servante, qui se permet de pénétrer chez vous.

– Prenez courage et parlez.

– Je suis Rachel, fille de Lœb ben Isaac.

– Votre père est un homme pieux et craignant Dieu. »

Rachel pressa les deux mains contre sa poitrine et murmura :

« Vous êtes si bon, et pourtant je n’ose…

– Prenez courage, dit le rabbin d’une voix douce, et dites-moi ce qui vous afflige. Avez-vous péché contre la loi ? »

Et Rachel, encouragée par ces mots, raconta :

« Il y a trois mois, j’allai voir ma tante, bien voilée, tel que cela convient à une jeune fille. Mais la tante tomba subitement malade, et j’étais obligée d’aller chercher son mari au marché aux guenilles. En chemin, je rencontrai deux jeunes gens, qui, à peine m’avaient-ils aperçue, me poursuivirent jusqu’à ce qu’un d’eux osât saisir mon voile. Pendant que je me débattais, le second voulait tenir mes mains ; cependant, je parvins à me dégager et je fuis ; mais, me heurtant contre une pierre, je tombai et je restai évanouie à terre. À mon réveil, il me semblait que je sortais d’un rêve confus ; je me retrouvai, à mon grand étonnement, dans un appartement magnifique, couchée sur un lit somptueux au pied duquel se tenait un chevalier brillant sous les ornements de ses armes, me rappelant ainsi Gédéon, le héros de notre peuple. Il s’inclina doucement vers moi, et j’appris de lui, que, m’ayant trouvée en défaillance dans la rue, il m’avait fait relever et porter dans sa maison. Une blessure que ma chute m’avait occasionnée au front avait été pansée, et, le soir étant venu, il me conduisit lui-même jusqu’à la porte de ma tante. Depuis ce jour, je revis souvent le chevalier, et… sa voix fut entrecoupée par la honte de l’aveu ; son sein était palpitant, – il m’avoua son amour. Soyez pour moi un juge généreux, seigneur : j’ai dit la vérité. »

Le rabbin avait écouté Rachel silencieusement ; mais il dit encore avec bonté et douceur :

« Et toi aussi, tu l’aimes ? et tu n’en as rien dit à ton père !

– S’il le savait, il me maudirait dans sa colère ! répondit la jeune fille effrayée ; depuis ce jour, je n’ai pas eu une heure de repos, et hélas ! la punition que vous me donnerez sera ma dernière consolation.

– Si tu te repens, si tu renonces à ton amour, je ne te punirai pas ; mais je crains que ta force n’égale pas ta volonté et que tu ne sois pas encore guérie de ton fol amour, qui te conduira au péché. Sois inébranlable, jeune fille : c’est sur le court moment du combat que sont fondés le bonheur et le repos de ton avenir. Si la pensée qu’un chevalier demande ton amour t’éblouit, réfléchis au gouffre qui vous sépare tous deux ; et que dans le cas même que tu pusses atteindre le but de tes désirs, ce ne pourrait être que par le vil abandon de la foi de tes pères. Si ton père te maudissait, la justice du Ciel prêterait une épée enflammée à sa colère : tu serais méprisée avec justice des tiens, parce que tu aurais agi avec ingratitude à l’égard de ton père, pour jouir d’un honneur temporel, et que tu te serais rendue dans la communion des ennemis de notre peuple ; tu serais aussi méprisée de tes nouveaux coreligionnaires, et tu passerais toujours pour la juive qui aurait séduit et ébloui un noble seigneur par ses arts magiques. La rose de la passion ne fleurit que peu de temps, et un chemin couvert d’épines te conduirait au tombeau. Veux-tu renoncer ? »

Rachel tomba aux genoux du rabbin et murmura :

« Je le veux. »

Il lui dit de se lever et la bénit. Et lorsqu’elle eut quitté l’appartement, il appuya douloureusement sa main sur son front, et dit, en imitant ces tons plaintifs dans lesquels les poètes juifs plaignent le sort de leur malheureuse nation :

« Nous subissons sévèrement les péchés de nos pères, – Sur nous était suspendue l’épée de la colère ! – Le beau temple fut détruit dans de malheureuses guerres, – Du peuple élu, profané le vieux sanctuaire. – Près des eaux de Babylone, ses enfants assis, – Priaient et pleuraient sur leur destin fâcheux ; – Touché de leur misère, le Seigneur adouci, – Les reconduisit dans le pays heureux. »

Ici, le rabbin interrompit sa complainte d’une voix douloureuse :

« Le temps actuel n’est-il pas pire ? Quand donc, ô Dieu ! finiront les tourments de ton peuple ? Quand donc, Seigneur miséricordieux, la malédiction ne tombera-t-elle plus sur le cœur de tes enfants comme une rosée vénéneuse ? »

III

Devant la maison de Lœb ben Isaac se promenait un jeune homme qui avait caché son visage en partie par le collet de son manteau, dans lequel il était enveloppé, et en partie par sa casquette noire qu’il avait tirée sur son front. Au coin de la rue, un chemin écarté conduisait à l’ancien cimetière israélite, lequel, le soir étant arrivé, était abandonné et désert, de sorte qu’il était bien propre à un rendez-vous de deux amoureux, car l’homme en manteau paraissait attendre quelqu’un. On ne vit plus aucune lumière dans les environs, à l’exception d’une fenêtre de la maison de Lœb. L’homme en manteau avait bien fait vingt fois le trajet de toute la longueur de la rue et était toujours revenu ; aussi avait-il fixé ses regards sur chaque femme qu’il rencontrait. Mécontent enfin, il s’assit sur une pierre à l’ombre du mur du cimetière, s’enveloppa plus encore dans son manteau, de manière cependant à bien voir le coin de la rue devant lequel il fallait passer pour entrer dans la maison de Lœb.

Enfin, une personne à la taille svelte, vêtue en blanc et bien voilée, parut et promena ses regards autour d’elle d’un air de crainte. Lorsqu’elle voulut ouvrir la porte, elle se sentit saisie tout à coup au bras et portée précipitamment à l’ombre de la maison ; et, avant qu’elle pût l’empêcher, son voile était soulevé et des lèvres brûlantes se pressaient sur les siennes.

« Rachel, où restes-tu si longtemps ? »

Rachel soupira et raconta d’une voix suffoquée par ses larmes qu’elle avait été chez le rabbin et lui avait révélé le secret de leur amour. Le chevalier, en entendant cette nouvelle, en fut tellement alarmé, que, par un mouvement douloureux, il laissa tomber ses bras.

« Je dois renoncer à vous et à mon amour, tel est l’arrêt irrévocable : nous nous voyons aujourd’hui pour la dernière fois. »

Le chevalier saisit la main de Rachel.

« Ainsi, tu as fait écrire toi-même l’ordre qui nous sépare à jamais ! Réfléchis-y bien, ô ma bien-aimée, à ce que tu fais. Tu ne tues pas seulement en moi ce bel avenir que je me plaisais à espérer, mais ton cœur aussi se sèchera. Sois donc constante ! et ne renonce pas à notre belle espérance.

– Sois constante, et cette espérance s’effacera de ta mémoire, m’a dit le rabbin ; à qui de vous deux est-ce que je dois croire ?

– À moi ! à moi ! interrompit le chevalier. Jette un regard sur cet avenir brillant que je t’ai dépeint tant de fois, et compare-le au sort misérable qui t’attend dans la maison paternelle. »

Rachel secoua la tête, rassembla ses forces et se disposa à rentrer dans la maison de son père ; mais le chevalier la retint et lui dit :

« Tu t’en vas, Rachel, et que me reste-t-il de mon bonheur ?

– À toi le souvenir, à moi votre portrait.

– Le souvenir ! s’écria le chevalier. Je dois donc me souvenir de toi qui es perdue pour moi ! Ô temps heureux qui ne revient plus ! Ô belles espérances que le bonheur n’a point exaucées ! Au lieu de la paix du Ciel, de tels souvenirs n’apporteraient que le trouble et douleur de l’Enfer dans mon cœur.

– Et ma force aussi ! grand Dieu ! murmura Rachel, s’évanouit dans le combat.

– Mais qu’est-ce qui te poussa donc, demanda le chevalier, à découvrir ce secret, car la sombre nuit était la sauvegarde de notre amour ? Nous aurions pu être si heureux ! Pourquoi donc as-tu fait cela ?

– La foi nous sépare.

– La foi ? Ne profane pas ce saint nom en le prenant pour excuse de notre séparation. La foi et l’amour sont inséparables ; la foi qui change l’amour en haine n’est pas bien comprise, et je ne veux pas lui sacrifier le mien. Ton rabbin parle comme il le doit, mais moi je parle selon mes sentiments. La parole du rabbin aurait-elle en effet changé ton cœur, qui, hier encore, était semblable à un jardin rempli de fleurs d’amour, en une table de marbre ? »

Rachel versa des pleurs amères, et un serrement convulsif de sa main témoigna de la lutte de son âme.

« Donnons un exemple au monde, Rachel, continua le chevalier, devenu plus pressant ; que nos cœurs se confondent comme deux nuées de feu, pour que tous les pèlerins poussés par le doute et errant sur la mer de la Vie, puissent reconnaître le chemin du bord. Rachel, tu peux être un ange sauveur. Une génération future bénira notre amour de mille pleurs de remerciements ; ainsi, ne tarde plus, vole dans mes bras qui te protégeront. Tu peux braver le sort, appuyée sur mon cœur, et reposer à l’ombre de mon bouclier ! »

Et il étendit ses bras, et Rachel s’y précipita, oubliant et ses promesses et ses résolutions. Mais une main nerveuse la toucha, et une voix enrhumée demanda :

« Dans quels bras se trouve mon enfant unique ? »

Rachel tressaillit et s’écria :

« Mon père ! »

C’était en effet Lœb ben Isaac, qui, inquiet de la longue absence de sa fille, était sorti de sa maison et avait entendu les paroles violentes du chevalier, quoique cependant il ne les eût pas comprises. Il s’était approché, et, au moment même où sa fille se laissait dominer par la passion, il l’avait reconnue.

« Réponds donc, qui est cet homme ? » répéta-t-il avec véhémence.

Le chevalier, d’abord interdit, s’était remis cependant, et, d’une voix imposante, il commanda au juif de s’éloigner. Mais lorsque Lœb ben Isaac eut reconnu un chrétien, il devint furieux : il toucha d’une main sa barbe grise et de l’autre il saisit le bras blanc de sa fille. Ses yeux étincelaient dans la nuit comme ceux d’un animal rapace auquel on veut arracher son petit, et il s’écria d’une voix rauque et courroucée :

« Un chrétien chez ma fille ! malheur à vous deux ! (2)

– Mon père ! sanglota Rachel.

– Tais-toi, continua le vieillard, que le Dieu d’Israël t’anéantisse avec la pluie de Sodome, et toi, enfant dénaturé !

– Miséricorde ! pria la fille.

– Je dois être miséricordieux avec toi, » et il la saisit à la fois par le voile et les cheveux noirs pour la faire rentrer dans la maison.

Mais le chevalier, qui avait retenu sa colère avec peine, s’élança sur le vieillard, le poussa de côté, tira son poignard contre lui, en disant :

« Laisse-la, ou tu es mort.

– C’est mon père, s’écria Rachel en retenant son bras.

– Laisse-moi ; il n’a plus de droits sur toi, car dès ce moment tu m’appartiens.

– Qui vous l’a donnée ? » s’écria Lœb irrité.

Le chevalier leva son poignard de nouveau, mais Rachel prit son père par la main et le fit rentrer dans la maison, dont la porte retomba sur eux. Le chevalier resta anéanti, le fer s’échappa de sa main, et lui-même tomba affaibli contre le mur.

IV

Rabbi Lœb était ponctuel. À peine les cloches des églises avaient-elles sonné neuf heures, qu’il était déjà à son poste. Il n’attendait que peu d’instants, lorsque deux personnes bien enveloppées dans leurs manteaux s’approchèrent de sa maison. C’était l’empereur et son astronome. Il les reçut en faisant un profond salut. Mais, d’un signe de main, on lui indiqua d’aller en avant, et, aussitôt, éclairant les deux autres, il monta l’escalier jusqu’à son appartement à la porte duquel il reçut à genoux l’empereur.

« Je prends la liberté de remercier Votre Majesté pour la grâce insigne dont elle a daigné honorer le dernier de ses serviteurs, dit humblement le rabbin.

– Relevez-vous, Maître, dit Rodolphe II d’un accent de bonté, et ne pensez pas que ce soit l’empereur qui est venu vous rendre visite, mais un élève désireux d’apprendre. Mettez donc de côté toute crainte et toute cérémonie.

– La nuit est favorable à notre œuvre, dit Tycho Brahé en présentant la main au rabbin.

– Oui, oui, employons bien cette heure, ajouta l’empereur. Vous avez raison, mon ami, l’heure passe vite ; et qui sait quand nous pourrons nous revoir ainsi ? »

Le rabbin Lœb montra les plus importants de ses instruments, ouvrit enfin l’armoire, d’où le golem sortit en bourdonnant et en branlant la tête. Rodolphe rit beaucoup de ses mouvements comiques ; mais le rabbin, pour amuser ses hôtes, lui donna dans la main un balai avec lequel il balaya gaiement le plancher ; et après avoir fait tous ses tours d’adresse au grand contentement de l’empereur, il fut encore renfermé dans son armoire. Le rabbin ôta alors un morceau de linge de deux petits gobelets en argent dorés à l’intérieur et couverts de sentences arabes ; il tira ensuite le bouchon d’une vieille bouteille d’une forme singulière, remplit les gobelets d’un liquide jaune d’or et les offrit modestement à ses illustres hôtes. L’empereur approcha de son nez le gobelet, y jeta un regard, et but un petit coup comme pour en examiner le goût.

« Votre tinctura aurea est certes bien plus agréable et plus forte que celle que nous préparons nous-mêmes. »

Tycho Brahé qui, dès le commencement, avait pris un grand coup, vida le gobelet tout entier et pensa que le liquide était plus vieux que celui de Sa Majesté, dont on ne pouvait jamais assez préparer, « parce que les dames de la cour trouvaient trop de goût dans le doux élixir, et ne le refusaient jamais lorsque la générosité de Sa Majesté le leur offrait. »

L’empereur sourit et dit :

« Oui, oui, et surtout cette vieille princesse polonaise, qui naguère a eu un véritable habemas de notre tinctura aurea, et qui, par suite, a dit en notre présence toutes sortes d’allotria. »

Pendant que l’empereur vidait avec plaisir le gobelet, le rabbin avait tiré la toile d’une sorte de caisse qui était près de la fenêtre, et pria l’empereur de regarder par un verre rond qui y était attaché.

« Mais voilà notre château vu en pleine lune, tellement fidèle qu’il n’y manque pas un trait. Vous êtes donc aussi peintre, et à juger par ce chef-d’œuvre, un peintre très distingué. »

L’empereur ayant cédé la place à son astronome, ne fut pas peu surpris lorsque le rabbin lui dit d’un ton modeste « que ce n’était pas une peinture, mais que le quartier vers lequel le verre était tourné, se réfléchissait par une lumière suffisante. »

Il paraissait se réjouir de cette belle invention, et il demanda au savant comment il la nommait.

« Camera obscura.

– Ah ! Eh bien, vous m’en ferez aussi une. »

Le rabbin, s’inclinant, lui répondit « que son art, ainsi que sa vie, appartenait au plus sage des monarques, et qu’il ferait transporter la machine même chez Tycho Brahé. »

L’empereur la souleva alors et, la trouvant d’un poids bien léger, il reprit :

« Elle n’est pas lourde ; nous pourrons la prendre avec nous ce soir même. »

Il s’assit alors dans le fauteuil du rabbin, et parla des nombreuses inventions que l’esprit humain avait faites et de la grande différence qu’il y avait entre le temps d’alors (3) et celui où les hommes ne trouvaient que le plus strict nécessaire, « et cela, ajouta-t-il, continuera ainsi probablement. Nos neveux regarderont notre temps d’un air de pitié.

– Il est facile pour le neveu, dit Tycho, de recueillir ce que son aïeul a semé et planté avec peine.

– Qui sait si nos neveux jouiront de ce que nous avons planté et établi pour eux ? dit le rabbin, comme frappé d’un triste pressentiment. Nos vœux et nos désirs cessent avec nous ; un nouvel esprit enfante une nouvelle volonté. Tout ce que nous regardons comme utile ne conviendra pas aux plans et aux pensées de l’avenir.

– Mais, alors, il serait inutile de planter pour l’avenir.

– Pas pour nous, grand Empereur, interrompit vivement le rabbin, parce que nous quittons cette vie avec la pieuse espérance de bénédiction, avant d’être parvenus au bout de notre œuvre ; et parce que nous nous représentons, à l’esprit, que nos neveux se réjouiront du fruit et de l’ombre de nos plantes. Mais, malheur au jardin si celui qui le soigne meurt. Un rameau que celui-ci a élevé péniblement est cassé par un enfant dans son jeu ; et quand même le rameau serait devenu un arbre, le voyageur qui se repose sous son ombre ne penserait pas à celui à qui il doit ce bienfait. La postérité est ingrate, et, fière d’améliorer ce qui existe, elle ne pense pas au premier inventeur. »

Pendant ce temps, l’astronome s’était approché de la fenêtre et dit :

« Le syrius et les pléiades brillent. »

L’empereur et le rabbin tournèrent alors aussi leurs regards vers le ciel, et ce dernier montra les deux planètes (constellations) Jupiter et Mars.

« Que signifie cette constellation ? » demanda Rodolphe sérieusement.

Le rabbin répondit d’une voix douce mais solennelle, comme si une prophétie sortait de sa bouche :

« Le Dieu sanglant est placé hostilement contre l’étoile du salut ; mais les pléiades brillent d’une manière consolante, comme signe pour le navigateur errant sur la mer.

– Nous avons à attendre une guerre sanglante, » dit de même l’astronome.

De violents coups frappés à la porte les tirèrent de leur conversation, et le rabbin, avec une profonde inclination, demanda la permission de voir la cause d’un tel dérangement. Mais à peine avait-il ouvert la porte extérieure, qu’il entendit la voix bruyante d’Aron, et un homme parut sur l’escalier, demandant en criant le rabbin. L’empereur, qui avait tiré le capuchon de son manteau sur son visage, écouta à la porte ; il entendit des paroles violentes, et il dit alors à Tycho :

« N’est-ce pas là la voix de notre chambellan Chlum, le comte de Navidmor ?

– Je le crois aussi.

– D’où vient-il donc ? S’est-il passé quelque chose chez nous ? Mais Chlum n’a pas aujourd’hui le service dans notre antichambre : c’est notre fidèle comte Slavatra. Allez donc voir ce que c’est. »

L’astronome sortit, et vit le chevalier tombé sur une chaise comme dans un état de folie, et apostrophant le rabbin, qui paraissait extrêmement surpris et inquiet de ses paroles singulières.

« Pardonnez, monsieur, dit-il, je ne sais ce que vous demandez à cette heure si avancée !

– Sage rabbin, dit le chevalier avec violence, vous êtes, au dire de tous les hommes, le père des affligés ; aidez-moi donc aussi dans mon désespoir, à moi, qui ne trouve de secours nulle part !

– Comment puis-je vous secourir ?

– Votre conseil, votre autorité !…

– Vous paraissez être un noble seigneur, d’après les ornements en or qui brillent sur votre poitrine. Comment donc le pauvre juif, qui n’a pas même compris votre demande, peut-il vous servir ?

– Elle est peut-être maltraitée par son père et se tord les mains de douleur. Ô Rachel, ô Rachel ! »

À ce mot, le rabbin comprit.

« Parlez-vous de Rachel, la fille de Lœb ?

– Oui, d’elle ! de Rachel, la fille de… »

Il fut interrompu par un bruit de porte. C’était l’empereur, qui demanda alors à l’astronome :

« Que manque-t-il donc au comte ? »

Tycho lui répondit, en haussant les épaules, que lui-même il n’avait rien compris encore ; le comte paraissait être en délire, car il disait toutes sortes de folies.

L’empereur retira son capuchon et dit :

« Comte Chlum, que faites-vous ici ? »

Le comte se remit à cette voix, regarda l’empereur, et tomba à ses pieds en couvrant de baisers la main généreuse que lui tendit son maître. Le rabbin, se ressouvenant de ce que lui avait raconté Rachel, avait compris l’aventure d’après les paroles entrecoupées du chevalier ; il fit donc part à l’empereur de ses conjectures.

« Envoyez chercher cet homme et sa fille, » dit l’empereur, chez lequel la pitié devint plus forte que le mécontentement.

Et pendant que l’astronome s’occupait du comte, le rabbin sortit pour envoyer Aron chez Lœb ben Isaac. L’empereur compatissant prit le pouls du comte :

« Il a véritablement la fièvre, dit-il ; le rabbin n’a-t-il rien de calmant pour lui ? Si nous étions à la maison, je lui ferais prendre de suite un tartarus stibiatus. »

V

Dans sa chambre, dont la porte avait été fermée par le père, en colère, la belle Rachel était assise sur son lit, accablée de la plus profonde douleur. Sa brillante chevelure noire était débouclée sur son sein blanc, ses yeux ressemblaient à deux sources, ses joues à une prairie desséchée, tant elle avait déjà versé de larmes ! Elle se représentait d’une manière confuse ce qui venait de se passer ; elle croyait entendre les paroles emportées de son amant et les cris de douleur de son père. Tout à coup, on frappa à la porte de la maison, son père descendit et tira le verrou après quelques paroles. Mais lorsque, quelques instants après, elle entendit des pas s’approcher de sa chambre, elle trembla de tous ses membres, comme si des vengeurs sanglants étaient devant la porte. Le vieux ben Isaac entra et lui commanda de s’habiller et de le suivre. Elle n’avait pas le courage de lui faire la moindre question sur ce brusque changement ; elle mit ses habits en ordre, descendit silencieusement avec son père dans la rue, où Aron, le domestique du rabbin Lœb, les attendait. Elle marcha tranquillement derrière les deux hommes qui se parlaient tout bas ; et lorsqu’elle vit qu’on entrait chez le rabbin, auquel elle avait parlé le soir même, ses forces lui revinrent.

Elle ne savait pas, l’infortunée, qu’elle allait à la mort !

Ils montèrent l’escalier et se trouvèrent bientôt dans l’appartement. L’empereur s’était encore couvert la tête de son manteau ; le comte et le rabbin étaient devant lui. Le premier paraissait avoir confiance, mais le rabbin avait l’air de la plus profonde mélancolie. Chlum tressaillit à la vue de Rachel, dont les yeux en pleurs semblaient lui faire des reproches !

« Tranquille, tranquille ! lui dit tout bas Tycho Brahé.

– Tranquille, lui répondit le comte, quand elle est près de moi ! Ordonne à la mer orageuse de s’aplanir comme un miroir, ou à la cire de résister à la flamme qui fait fondre le fer. Je dois être tranquille ! essaie-le donc avec la pierre qui roule dans un gouffre, si elle peut modérer sa vitesse et s’arrêter. Laisse-moi aller vers elle. »

Le vieil Isaac, qui avait observé les mouvements du comte, saisit sa fille par le bras et demanda :

« Que commandez-vous, vénérable rabbin ? »

Le rabbin le tira de côté, et, sur un signe de l’empereur, il lui dit d’une voix faible :

« Le chevalier aime ta fille, Veux-tu renoncer à elle, pour qu’il puisse la conduire dans sa maison et dans le temple des chrétiens ? »

Lœb ben Isaac fit quelques pas en arrière et put à peine dire ces mots :

« Que dites-vous, maître ? ma fille doit être la femme d’un chrétien ?

– Réfléchis-y bien, continua le rabbin en faisant des efforts pour se contenir, c’est un noble comte qui est en grande faveur chez notre gracieux Empereur et dont la parole peut produire beaucoup de bien à la communauté. »

Ce fut avec le plus grand étonnement que Lœb avait écouté le rabbin ; aussi lui répondit-il :

« Vous, vénérable rabbin, vous me conseillez de renoncer à mon enfant unique ! L’esprit malin qui était dans Nabuchodonosor sera plutôt son mari qu’un chrétien ! »

Le rabbin recule avec une prompte résolution.

« Quoi ! le juif ne veut-il pas ? dit Tycho Brahé en colère. Commandez-le-lui.

– Seigneur, lui répondit le rabbin d’un ton ferme, je me suis peut-être déjà aliéné dans cet homme sept mille cœurs qui avaient toute confiance en moi, et j’étais le maître de leur volonté. Pardonnez donc à votre serviteur ; car je préfère l’estime et la confiance de mes coreligionnaires à ma vie même.

– Le pauvre Chlum ! dit l’empereur à Tycho, en regardant le comte ; il faut cependant que nous lui venions en aide. Dites à cet homme, au nom de l’empereur, de renoncer à sa fille. »

Ben Isaac saisit derechef la main de sa fille, avec la résolution de quitter la salle avec elle. Mais Chlum, oubliant et les personnes présentes et les convenances, se précipita sur Rachel, repoussa le vieillard et la serra dans ses bras.

« Laissez-moi, comte, cria celle-ci ; le chemin qui conduit chez vous mène à la nuit éternelle.

– La nuit ! toi qui es l’image de la lumière, peux-tu prononcer ce mot ! songe à notre amour, il conduit au Ciel ; laisse ton passé et que je serve de rempart à la colère des tiens. »

Alors Isaac, que Tycho tenait par l’habit, se dégagea avec force et s’écria :

« Qui êtes-vous donc, pour me menacer ? je ne le souffrirai point !

– Tremble, juif, que la colère de l’empereur ne t’atteigne !

– Malheur ! malheur ! voulez-vous donc me ravir mon seul enfant ? Venez à mon secours ! Maître, venez à mon secours ! »

Et, s’adressant à Chlum, il continua avec une violence qui augmentait toujours :

« Rendez-moi mon enfant, rendez-moi ma Rachel ! Grand Dieu ! Dieu d’Abraham ! plus de mille ans déjà, vous nous avez poursuivis de votre haine, versé notre sang, volé notre or ; et maintenant, non content encore de la misère des parents, vous poursuivez nos enfants de votre amour, vous éblouissez les yeux des filles d’Israël par l’éclat de vos armes, et vous étourdissez leur oreille par le résonnement de vos éperons. »

Chlum répondit avec indifférence, et presque avec dureté :

« Contente-toi, vieillard, demain, devant l’autel…

– Malheur ! devant votre autel ! Et quelle sera ma place ?

– Devant la porte !

– Et là même je n’oserais pas rester, car votre bedeau me saisirait à la barbe, et son bâton frapperait ma tête blanche ! »

Rachel, profondément touchée des expressions de douleur de son père, voulut se dégager encore des mains du chevalier ; mais celui-ci la tenait trop fortement. Alors, Isaac s’écria :

« Rachel, tu étais fort jeune lorsque ta mère mourut ; elle posa sa main froide sur la tête, te bénit, en disant : « Sois pieuse comme Rachel, honore ton père comme la fille de Jephté qui fut un héros devant Dieu et les hommes. Veux-tu donc faire pleurer ta mère dans la tombe, et ton père doit-il rester seul pendant que tu te retires chez nos ennemis ? »

Rachel se cacha le visage dans ses mains ; elle hésita. Ben Isaac et le rabbin la regardèrent avec une attention douloureuse, et Chlum lui dit d’une voix agitée :

« Courage, ma chère, c’est le dernier combat que tu as à soutenir. »

Alors, l’empereur rejeta son manteau et étendit la main contre le vieillard en signe de commandement. Le rabbin se couvrit le visage et se détourna. Ben Isaac avait à peine remarqué la toison d’or, qu’une voix intérieure semblait lui dire qu’il était en présence d’un homme puissant, sur le signe duquel son enfant chéri serait perdu pour lui.

Avec un cri de désespoir, il mit sa main dans la poche de son habit et, un moment après, Rachel tomba poignardée dans les bras du chevalier.

Mais à peine le vieillard qui avait porté le coup mortel se sentit-il atteint par le sang de son enfant, qu’il devint pâle comme la mort et tomba en poussant des cris lamentables aux pieds du rabbin. Tous les assistants étaient frappés d’effroi à cette fin horrible, et plus encore le rabbin, qui prononça d’une voix sainte les paroles du Seigneur :

« Tu ne tueras point. »

Chlum de Navidmor, d’abord interdit, mais ensuite enflammé de colère et de vengeance, avait ramassé le couteau pour poignarder le vieillard. – Mais Rachel lui serra les jambes avec ce qui lui restait de forces, et Tycho Brahé put désarmer le chevalier furieux.

L’empereur qui, à la vue du sang versé, avait détourné la tête, quitta l’appartement, suivi de l’astronome. Tycho avait fait signe au rabbin d’éloigner le vieillard, mais un regard dans ses yeux mourants le convainquit que la vengeance avait suivi le fait avec la même promptitude que le tonnerre suit l’éclair. Le rabbin, revenu de sa première frayeur, avait employé tous les moyens possibles pour sauver la malheureuse victime du fanatisme. Mais il reconnut bientôt que les secours humains étaient inutiles. Le coup était mortel !! – Chlum s’était jeté sur le corps pâle de Rachel ; il couvrit sa belle bouche de baisers ; mais elle ne put plus lui rendre ses embrassements ; elle avait cessé de vivre !

–––––

(1) C’est sous ce nom, qui signifie motte de terre, qu’est connu l’automate dont la tradition attribue l’invention au rabbin dont il s’agit ici et qu’on appelait Hoch (le haut) rabbi Lœb.

(2) On se rappellera que cette histoire se passe au XVIe siècle.

(3) XVIe siècle.

–––––

(Benoît Lévy, Instituteur en chef à l’école israélite de Hegenheim (Haut-Rhin), « Mélanges, » in Archives israélites de France, revue mensuelle religieuse, historique, biographique et littéraire, tome IV, janvier et février 1843 ; Anton Burger, « Judengasse in Frankfurt am Main, » huile sur toile, 1883. « Le Rabbin de Prague » est la traduction d’une nouvelle de Uffo Daniel Horn, « Der Rabbi von Prag, » parue dans Libussa. Jahrbuch für 1842, que nous reproduisons ci-dessous)

LE GOLEM

–––––

Légende de Prague (Schmuah von Prag)

Il y a vingt ans, les Archives publiaient un article en plusieurs numéros, « La Fille du rabbin Lœw, » où le Golem jouait un grand rôle, et dont votre serviteur était l’auteur. Je vous engage, mon cher rédacteur, à rechercher les numéros ; en vingt ans, les lecteurs des Archives ont dû changer, et peut-être cette histoire, de nouveau reproduite (les reprises sont à l’ordre du jour), sera-t-elle agréable à vous et à vos lecteurs. En attendant, voilà une légende de ce Golem qui intéresse et qui mérite d’être connue.

… À Prague, toujours à Prague, bien entendu, vivait, sous le règne de l’empereur Rodolphe II, un israélite remarquable par sa belle stature et ses grandes connaissances, versé dans toutes les sciences et principalement dans la Cabala. Son nom était le grand Rabbi Löw. La Cabala, jointe à la mécanique, lui permit de fabriquer des figures de cire, d’argile et de bois, et de les animer de manière qu’elles purent remplir même l’emploi de domestique.

Ce genre de domestique fait par soi-même est très précieux ; ils ne mangent ni ne boivent et ne demandent pas de gages, ils travaillent sans répugnance ; on peut leur dire des insultes, les gronder, ils ne répondent même pas. Combien aujourd’hui ne paierait-on pas un domestique de ce genre ?

Notre Rabbi Löw s’était donc fabriqué un tel personnage, et lui avait mis le schem שֵׁם, formule de la Cabala, dans la bouche, et l’avait ainsi fait vivre. Notre Golem fit tous les ouvrages de la maison, même remplit les fonctions de porteur d’eau, de décrotteur, etc. Mais, le sabbat arrivant, Rabbi Löw, selon les prescriptions de la Loi, fit reposer son serviteur en lui retirant le שֵׁם de la bouche.

Une fois, Rabbi Löw oublia cela, et le Golem devint furieux ; il se rua sur tout le monde, brisa ce qu’il y avait dans la maison, sortit dans la rue, abattit arbres et maisons ; on courut prévenir Rabbi Löw qui s’empressa de poursuivre son Golem, l’arrêta par une nouvelle formule cabalistique, lui retira le שֵׁם de la bouche, et, ne prenant pas les précautions ordinaires, le Golem tomba et se brisa en morceaux, dont encore aujourd’hui on voit quelques-uns dans la vieille synagogue de Prague.

Rabbi Löw ne se fit pas un nouveau Golem (le trop précieux domestique était devenu trop dangereux), mais la légende du Golem existe encore, à Prague !

–––––

(Benoît Lévy, « Chroniques et traditions, » in Archives israélites de France, recueil religieux, moral et littéraire, tome XXIV, février 1863)

–––––

UFFO DANIEL HORN : DER RABBI VON PRAG

–––––

–––––

(Therese von M. [pseudonyme de Uffo Daniel Horn], in Libussa. Jahrbuch für 1842, Prag)