« … Pour se rendre à Ochria, dit M. d’Amercœur, il fallait prendre l’une des deux routes. Celle de mer, la plus courte, m’agréait peu. Par l’autre, c’était six jours de cheval : je m’y décidai. On m’assura de la bonté des auberges, et, le lendemain, à l’aube, je cheminais à travers la plaine. De hautes montagnes ocreuses s’élevaient à l’horizon ; je les atteignis rapidement. Mon cheval allait d’un bon pas et je le laissais aller. La plus grande partie du voyage se passa sans incident. Aucune rencontre, ni dans les hôtelleries vides, ni sur les chemins déserts. J’approchais, et, au matin du sixième jour, il ne me restait plus à traverser qu’un versant de forêt. Le lieu m’apparut singulièrement sauvage. Un éboulement de roches monstrueuses entassait là des croupes ébréchées, cabrait des poitrails velus et allongeait des pattes difformes. Les taches de la pierre imitaient la marbrure des chairs, des flaques d’eau luisaient comme des yeux et le velours des mousses ressemblait au poil des pelages. Le sol jaune se creusait d’ornières et se bossuait par endroits d’échines pierreuses. Parfois une source chantait, rauque et douce. Les aiguilles des pins rougeâtres feutraient la terre d’une rousseur de toisons.

Au sortir de la forêt, on dominait une plaine, un paysage de broussailles et de monticules. Je m’arrêtai un instant pour contempler son étendue monotone que bornait une crête rocheuse derrière laquelle se trouvait Ochria. J’allais me remettre en marche quand j’entendis un galop derrière moi, et un cavalier monté sur un cheval alezan m’accosta en me saluant. Un costume de chasse en cuir roux le vêtait et amplifiait sa corpulence moyenne comme sa stature. Sa chevelure brune s’éclaircissait par places d’un reflet fauve et sa barbe en pointe roussoyait un peu. Le soleil, déjà sur son déclin, le mordorait tout entier et la couleur de sa personne s’accordait avec l’ocre de l’horizon et l’or des feuillages d’alentour. Il paraissait harassé d’une longue course. Nous descendîmes côte à côte le chemin, assez abrupt.

Ayant su que j’allais à Ochria, il me proposa, comme il s’y rendait aussi, de m’y mener par le plus court ; la journée s’achevait. Nous longions maintenant des haies décharnées enclosant l’aridité de champs pierreux. À un carrefour, nous rencontrâmes un troupeau de chèvres ; elles broutaient une herbe sèche. Leurs barbiches pointaient, le trot de leurs petits sabots dandinait leurs pis flasques ; au milieu d’elles, un bouc à cornes tordues, paradait, obscène, prétentieux et puant.

« Il a vraiment une mine de vieux satyre ! » me dit mon compagnon, avec un bref rire chevrotant.

Il s’était arrêté pour considérer la bête qui le regardait curieusement.

Le soleil baissait. Une lumière d’or pâle teignait les objets ; la terre que nous foulions était rance et bilieuse, et derrière nous l’âcre montagne étageait ses masses d’ocre cariée. Mon interlocuteur reprit :

« Oui, cette terre est mystérieuse et il s’y passe des choses surprenantes ; les races disparues s’y refont ; j’en tiens presque la preuve et j’en guette la certitude. »

Il tira avec précaution de son portemanteau une motte de glaise jaunâtre et me la tendit. L’argile s’effrita un peu dans ma main.

« Voyez-vous l’empreinte (et il me désignait une marque presque effacée) ; c’est celle d’un faune. On m’a signalé aussi la présence d’un centaure. Je me suis embusqué plusieurs nuits pour le surprendre. On ne le voit pas, mais on l’entend hennir. Il doit être jeune, le poitrail maigre et la croupe encore bourrue. Au clair de lune, il vient se regarder aux fontaines, où il ne se reconnaît plus. Il reste le seul de sa race, ou plutôt il la recommence. Elle a été détruite et pourchassée comme celle des Nymphes et des Satyres, car ils existaient. On raconte que, jadis, des bergers qui le surprirent endormi en amenèrent un au proconsul Sylla. Des interprètes l’interrogèrent dans toutes les langues connues. Il ne répondit que par un cri qui tenait du chevrotement et du hennissement. On le relâcha ; les hommes de ce temps savaient encore un peu des vérités obscurcies depuis. Mais tout ce qui exista peut renaître. Cette terre est propice à l’œuvre fabuleuse. L’herbe sèche a la couleur des toisons ; la voix des sources murmure, ambiguë ; ces rochers ressemblent à des bêtes inachevées. L’homme et l’animal vivent assez proches pour que se fassent entre eux des échanges consanguins. Le temps a dispersé des formes jadis conjointes. L’homme s’isola de ce qui l’environne et se retira dans son infirmité solitaire. Il a rétrogradé, croyant se parfaire. Les dieux se muaient jadis aux apparences de leur choix ; ils prenaient le corps de leur désir, aigles ou taureaux ! Des êtres intermédiaires participèrent à cette faculté divine. Elle dort en nous ; notre passion y crée un satyre intermittent. Que ne sommes-nous incorporés aux désirs qui nous cabrent ! Il faut devenir ce que l’on est ; il faut que la nature se complète et retrouve les degrés qu’elle a perdus. »

Mon compagnon ne cessait de me parler fébrilement. Je suivais avec peine son discours, qu’il paraissait continuer sans prendre garde à ma présence. Cependant, le soleil s’était couché et, à mesure que le crépuscule augmentait, le singulier personnage semblait s’éteindre peu à peu ; il perdait l’éclat roux dont la lumière de cette fin de journée avait imprégné son vêtement de cuir tanné, sa barbe et ses cheveux. Son aspect entier se fonçait ; puis son exaltation s’apaisa en même temps que le paysage changeait.

Bientôt, nous vîmes miroiter l’eau d’un fleuve. L’humidité qu’il répandait lui faisait des bords verdoyants. Un pont l’enjambait de ses arches. La nuit venait vite. Mon compagnon ne parlait plus et je voyais à mon côté sa forme noire se sculpter sur l’ombre environnante.

Arrivés au bout du pont dont le cailloutis sonnait fort sous les sabots, il s’arrêta brusquement devant une lanterne qui pendait à un poteau. En le regardant, je me demandais si l’homme qui me tendait la main était bien l’étrange discoureur de tout à l’heure. Son visage me semblait différent ; sa chevelure et sa barbe sombres ne rutilaient plus. Il se dessinait, svelte et élégant, et ce fut d’un sourire plein de politesse qu’en me quittant il me dit son nom et son adresse, au cas où il me plairait, durant mon séjour à Ochria, d’y retrouver Adalbert de Nouâtre. »

*

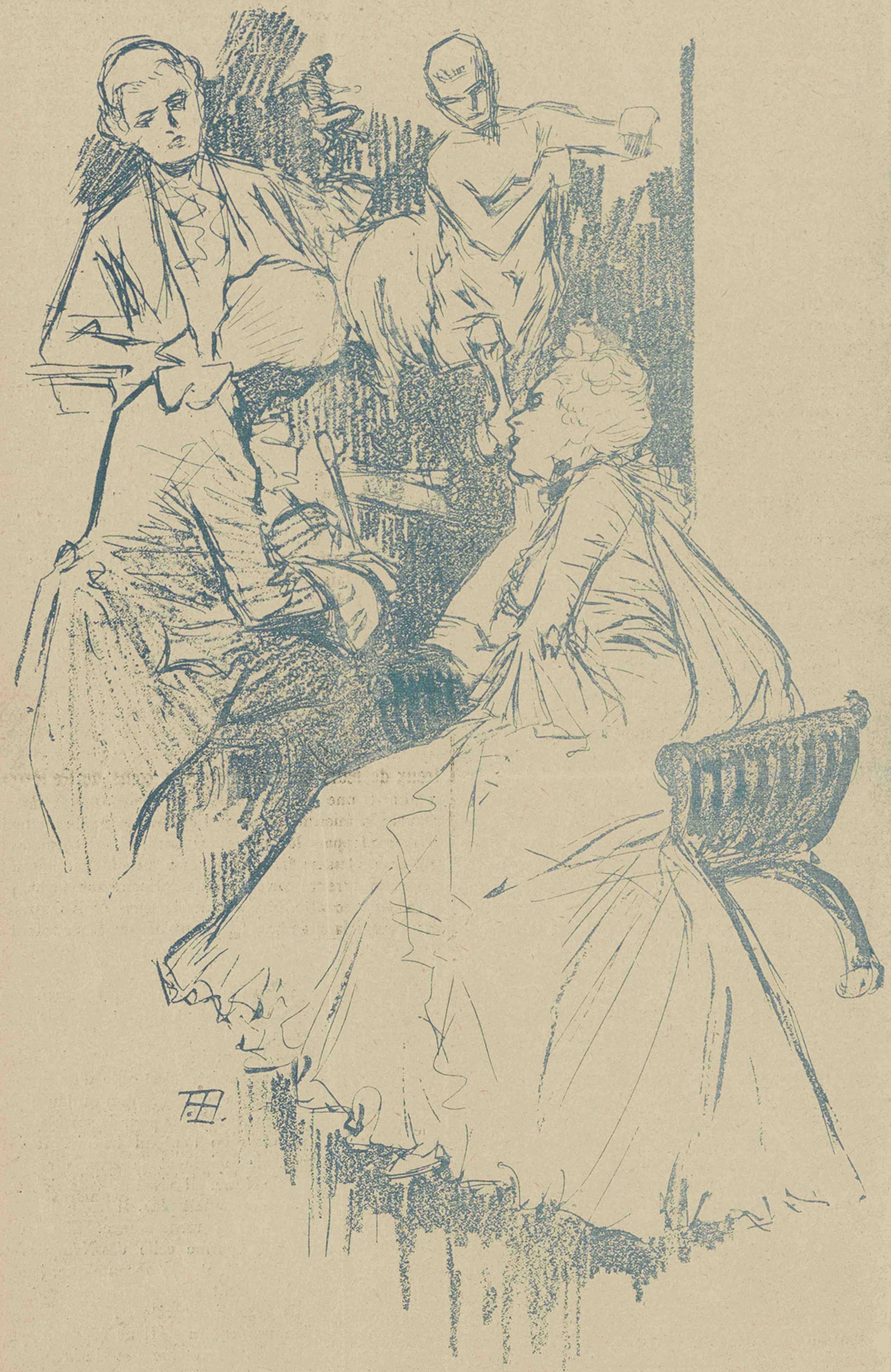

La première personne que visita à Ochria M. d’Amercœur ne fut point M. de Nouâtre. Le souvenir même de ce singulier personnage s’effaça quelque peu de son esprit. Il ne se préoccupa guère de le relancer et prit fort bien son parti de ne le point rencontrer. Il ne le vit ni à la promenade, ni dans les tavernes, ni chez les courtisanes, qu’il fréquenta, car leur accès s’ouvrit vite à un jeune homme de son nom, bien monté en chevaux, linge et bijoux. Deux des plus galantes se le disputèrent même avec acharnement. L’une était brune et l’enleva à l’autre qui était blonde et qui le lui reprit, bien qu’il se fût mieux accommodé de les satisfaire tour à tour que de choisir entre elles.

Son goût de la débauche et du jeu le lia vite avec quelques-uns des jeunes gens les plus élégants de la ville. On le pria bientôt à toutes les parties. Il y plut, et, comme les barbons aiment à se mêler aux désordres de la jeunesse, il connut là, par l’entremise des plaisirs que tous recherchent, maints personnages dont l’abord lui eût été sans cela difficile. Ce commerce le mit de plain-pied dans la meilleure société d’Ochria.

À le rencontrer si souvent chez leurs maîtresses, ces messieurs en vinrent à le produire auprès de leurs femmes, et M. d’Amercœur connut bientôt les grands hôtels silencieux au fond de leurs cours pavées. Il s’assit aux tables somptueuses, goûta les mets des cuisines savantes, huma le vin des caves séculaires et vit, sous les lustres de cristal, parader en gala les importances et les beautés du lieu.

Parmi toutes, une le séduisit particulièrement. On la nommait madame de Ferlinde. Elle était svelte et rousse. Son corps longuement souple supportait une tête païenne couronnée d’une chevelure dont le jaillissement ondé s’achevait en volute. La masse incandescente de cette coiffure semblait à la fois fluide et ciselée, avec la hardiesse d’un casque et la grâce d’une fontaine. Cela allait avec l’air et le port d’une nymphe guerrière. Elle vivait, veuve, dans un vieil hôtel, au milieu de beaux jardins. M. d’Amercœur s’y rendit vite assidu, y passant des journées, y venant à toute heure sans que celle du berger sonnât pour lui. Cette chaste Diane aimait à parer sa beauté de tuniques plissées et du croissant lunaire, et ce nom qu’elle portait, elle l’eût mérité. Elle aimait les musiques invisibles, l’ombre de l’amour et le murmure des eaux. Trois fontaines en répandaient d’harmonieusement claires au milieu d’une salle de verdure. Le jardin contenait aussi une petite grotte où madame de Ferlinde venait souvent se reposer. Des lierres retombants y volaient la lumière. Il y faisait un jour verdâtre et transparent.

Ce fut là qu’elle entretint pour la première fois M. d’Amercœur au sujet de M. de Nouâtre. Elle le dépeignit comme un homme à manies, mais érudit et charmant, d’une science prodigieuse et d’un goût raffiné. D’ailleurs, vivant fort solitaire ; absent pour de fréquents voyages, grand amateur de livres, de médailles et de pierres gravées.

M. d’Amercœur, sans s’expliquer sur le détail de sa rencontre avec M. de Nouâtre, en parla comme d’une occasion où celui-ci s’était montré fort serviable ; il accepta de madame de Ferlinde l’offre qu’elle lui fit d’aller ensemble, lui, remercier son compagnon de route, elle, revoir un ami qui la négligeait depuis quelque temps. Au jour dit, ils se rendirent donc chez M. de Nouâtre.

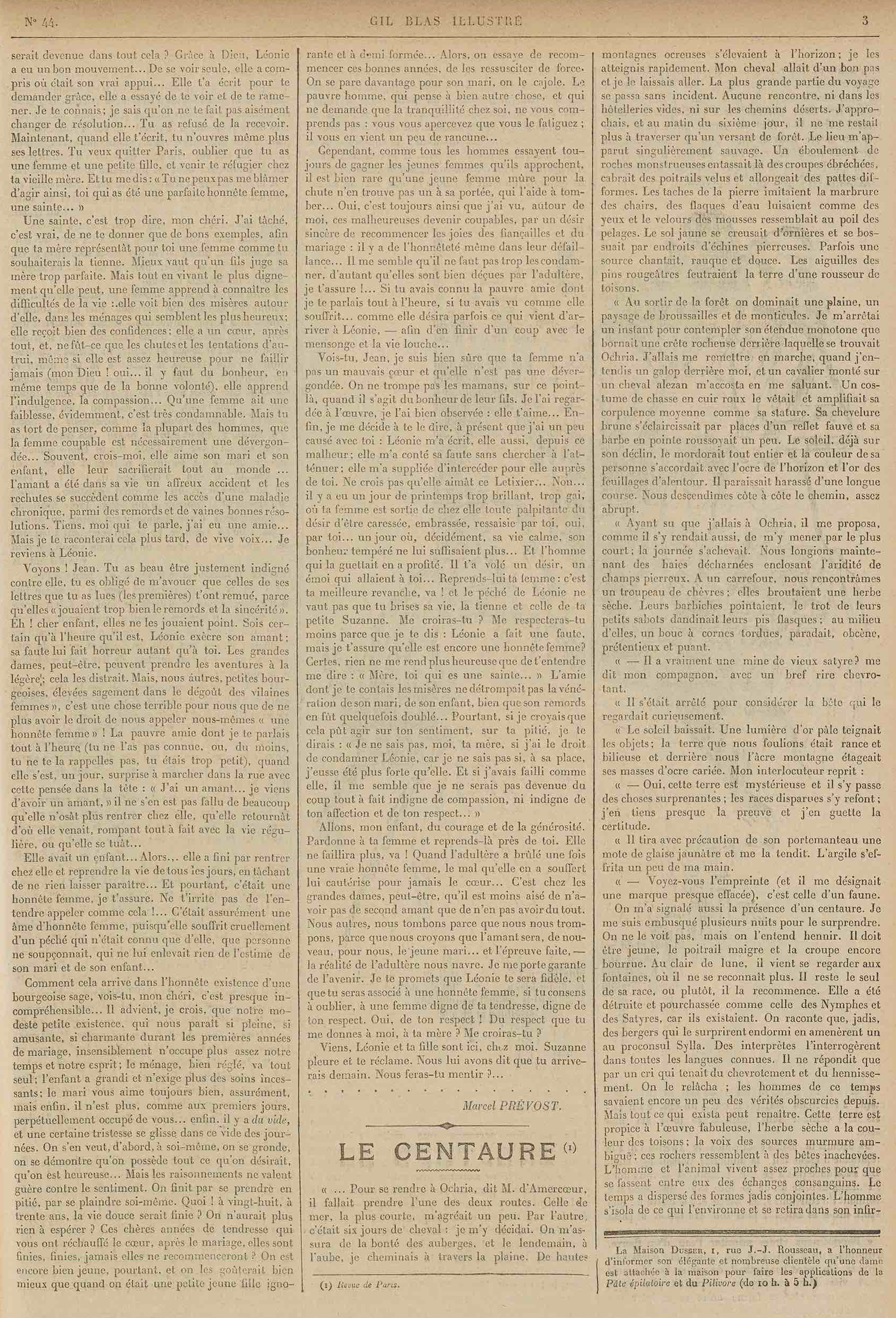

Dès l’entrée, au centre du vestibule, on remarquait un bronze antique qui représentait un centaure. Le large poitrail bombait ses muscles, la croupe ronde luisait, les flancs semblaient palpiter ; le sabot levé attendait, et le monstre équestre, d’un bras agile, élevait au-dessus de sa tête pamprée une pomme de pin en onyx. Partout où les mena leur hôte, M. d’Amercœur admira un choix exclusif d’objets concernant l’histoire des demi-dieux terrestres ou marins et la mythologie magique des anciens. Des terres cuites en modelaient les effigies, des bas-reliefs en évoquaient les légendes, des médailles en remémoraient le culte. Harpies aux griffes aiguës, sirènes poissonneuses ou ailées, empuses à pied bot, tritons ou centaures, chacun avait là sa figurine ou sa statue. Les bibliothèques renfermaient les textes relatant leur origine, leur existence, leur nature. Des traités dissertaient de leurs espèces ou de leurs formes, énumérant toutes les sortes de satyres, de sylvains ou de faunes, et l’un d’eux, le plus rare, et que M. de Nouâtre montrait non sans orgueil, contenait la description du Papposilène qui est un monstre horrible et entièrement velu. Des cahiers en d’admirables reliures gardaient les recettes des mystérieux philtres thessaliens par lesquels les sorcières de Lucien et d’Apulée changeaient un homme en hibou ou le transformaient en âne.

M. de Nouâtre faisait à merveille les honneurs de son cabinet. Parfois, un léger sourire distendait sa bouche. Dans ses yeux très noirs, des paillettes de cuivre scintillaient par instants, et, parmi sa barbe brune, trois fils d’or s’entrecroisaient. Au départ, il serra les mains de madame de Ferlinde entre ses doigts aux ongles aigus, et, pendant qu’il la regardait, M. dAmercœur vit ces parcelles métalliques se multiplier dans ses yeux, qui jaunirent d’une sorte d’éclair furtif, passionné, violent et presque aussitôt évanoui.

Cette première visite ne resta pas sans suite ; M. d’Amercœur revit fréquemment le vestibule de stuc où passait, le sabot levé sur son socle de marbre, le centaure de bronze. La pomme d’onyx luisait dans sa main. M. de Nouâtre ne s’expliqua jamais sur l’origine et l’objet des collections singulières qui se trouvaient rassemblées dans son hôtel. Il n’en parlait pas autrement que pour faire remarquer la rareté d’un livre ou la beauté d’un bibelot. Rien de plus, et aucune allusion aux circonstances de leur première rencontre. Sa réserve causa celle de M. d’Amercœur. Ces rapports de cérémonieuse amitié préservèrent le secret de l’un en n’autorisant pas la curiosité de l’autre ; et tous deux semblaient d’accord à feindre un réciproque oubli. »

*

« Madame de Ferlinde était inquiète depuis quelques jours quand elle me fit prier de la venir voir. Je me rendis à son appel et je la trouvai nerveuse et préoccupée. À mes instances pour savoir la cause de son trouble, elle répondit d’abord évasivement, puis finit par m’avouer la transe singulière où elle vivait. Elle me raconta que chaque nuit les chiens hurlaient longuement, plus de peur que de colère. Ses jardiniers avaient découvert sur le sable des allées des traces de pas. Le gazon piétiné çà et là accusait une présence nocturne, et, à mon grand étonnement, elle me montra une motte de glaise où se voyait une empreinte bizarre. C’était une foulée assez nette. En examinant de plus près la marque durcie, j’aperçus, pris dans l’argile, quelques poils jaunes. Un maraudeur invisible semblait hanter le jardin et épier la maison. En vain on posait des pièges et on essayait des rondes nocturnes. Malgré tout, madame de Ferlinde ne pouvait se défendre d’une appréhension insurmontable. Je raisonnai de mon mieux la belle peureuse, et, en la quittant, je lui promis de revenir le lendemain.

C’était un jour de fin d’automne ; il avait plu ; les rues restaient boueuses, les arbres s’effeuillaient, jaunes et rouges, au crépuscule. La grande grille de l’hôtel se trouvait ouverte, le suisse sommeillait dans sa loge. J’entrai dans le vestibule et j’attendis un valet qui pût m’annoncer à madame de Ferlinde. Sa chambre, qui donnait sur le jardin, était au bout d’une galerie. Rien ne bougeait dans la vaste demeure. Personne ne vint. Du temps passa. Un faible bruit arriva à mon oreille ; j’écoutai plus attentivement : il me semblait entendre des soupirs étouffés, puis la chute d’un meuble renversé. J’hésitai ; tout se tut. Tout à coup, un cri déchirant partit de la chambre de madame de Ferlinde. Je traversai en courant la galerie et je heurtai la porte qui s’ouvrit toute grande.

Il faisait déjà sombre, et voici ce que j’entrevis. Madame de Ferlinde gisait à demi nue sur le parquet : ses cheveux se répandaient en une longue flaque d’or et, accroupie sur sa poitrine, une sorte de bête velue, informe et hargneuse, l’étreignait et lui dévorait les lèvres. À mon approche, le bloc de poil jaune bondit en arrière. J’entendis grincer ses dents et ses ongles racler le parquet. Une odeur de cuir et de corne se mêlait au doux parfum de la chambre. L’épée à la main, je me ruai sur le monstre ; il tournait en rond, culbutant les meubles, griffant les tentures, évitant ma poursuite avec une agilité incroyable. Je cherchais à l’acculer dans un angle. Enfin, je l’atteignis au ventre ; du sang jaillit sur ma main. La brute s’effondra dans le coin obscur et tout à coup, en sursaut, me renversa d’une bousculade, enjamba la fenêtre ouverte et, dans un bruit de vitres brisées, sauta dans le jardin. Je m’approchai de madame de Ferlinde : un sang tiède coulait de sa gorge déchirée ; je soulevai sa main, qui retomba ; j’écoutai son cœur, qui ne battait plus. Alors, je me sentis saisi d’une épouvante panique : je m’enfuis. Le vestibule restait vide, la maison semblait mystérieusement abandonnée. Je repassai devant le suisse endormi. Il ronflait la bouche ouverte, inerte, d’une léthargie qui me parut plus tard suspecte, de même que l’absence de tout domestique en cet hôtel isolé, où madame de Ferlinde paraissait pressentir quelque chose du bestial guet-apens qui rôdait autour de sa beauté.

Il faisait nuit : j’errai par les rues en un désordre inexprimable. La pluie commença à tomber. Cela dura longtemps. J’allais toujours sans savoir où je me trouvais quand, levant les yeux, je reconnus la maison de M. de Nouâtre. Je le savais ami du chef de la police et l’idée me vint de le consulter, en même temps que de lui apprendre le tragique événement de cette affreuse soirée. D’ailleurs, cet hôtel si inopinément désert, ma présence sur le lieu du crime, tout cela constituait contre moi, par une suite de faits inexplicables, une prévention monstrueuse dont il était urgent de devancer le soupçon.

Je sonnai. Le domestique me dit que M. de Nouâtre était à la chambre, qu’il gardait depuis plusieurs semaines. Je montai précipitamment l’escalier. Une horloge tinta onze heures. Je frappai ; j’ouvris sans attendre, et je m’arrêtai au seuil. L’obscurité emplissait la vaste pièce. La fenêtre devait être ouverte, car j’entendais pleuvoir au-dehors sur le pavé de la rue déserte où donnait l’arrière de la maison. J’appelai M. de Nouâtre : pas de réponse. Je m’avançai à tâtons dans l’ombre. Un peu de braise rougeoyait dans l’âtre ; j’y allumai un flambeau pris sur une console où ma main l’avait heurté. La flamme grésilla et je regardai. Un corps, étendu sur le parquet, gisait la face contre terre. Je le retournai à demi et reconnus M. de Nouâtre. Ses yeux grands ouverts me regardèrent, vitreux, de leurs onyx éraillés. Aux coins de ses lèvres moussait une écume rousse. Sa main, que je tâtai, remplit la mienne de sang. J’écartai le manteau noir qui enveloppait le cadavre. Il portait au ventre une profonde blessure faite d’un coup d’épée. Je n’éprouvais nulle terreur ; une violente curiosité me saisit, je regardai avec attention autour de moi. Tout était en ordre dans la chambre. Le lit ouvrait ses draps blancs. Sur le parquet à losanges de bois clair, se dessinaient des traces de pas boueux ; ils partaient de la fenêtre et se dirigeaient vers l’endroit où gisait M. de Nouâtre. Une bizarre odeur de cuir et de corne empestait l’air. Le feu crépita, deux tisons rapprochés se rallumèrent ; et je m’aperçus alors que le misérable était tombé les pieds dans l’âtre et que la flamme en avait brûlé les chaussures et carbonisé la chair.

Cette double mort passionna Ochria. Je fus appelé en haut lieu et, sur les déclarations que je fis, on ne m’inquiéta pas.

La connexité de ces faits tragiques resta à jamais douteuse et en suspens. Madame de Ferlinde ne laissant pas d’héritiers, son bien revint aux pauvres avec ceux que M. de Nouâtre, sans hoirs non plus, lui avait légués par un testament où il me réservait, en souvenir de lui, le centaure de bronze qui ornait son vestibule et tenait dans sa main une pomme d’onyx. »

–––––

(Henri de Régnier, « Contes pour trois soirs d’automne, » in La Revue de Paris, quatrième année, n° 17, 1er septembre 1897 ; in Gil Blas, illustré hebdomadaire, septième année, n° 44, vendredi 29 octobre 1897 ; in Gil Blas, trente-quatrième année, n° 12839 et 12840, mercredi 10 et jeudi 11 avril 1912. Cet épisode a été repris en volume dans « Monsieur d’Amercœur » [chapitre V, La mort de M. de Nouâtre et de Madame de Ferlinde], in La Canne de Jaspe, Paris : Société du Mercure de France, 1897. Les illustrations sont extraites du Gil Blas illustré)