I

Tous les deux ans, à peu près, mes affaires m’obligent à me rendre en Norvège : c’est grâce à cette circonstance qu’il me me fut permis de connaître, dans la ville de C…, l’un des personnages les plus étranges qu’il ait été donné à notre temps, si fertile en originaux de toutes sortes, de produire et de dissimuler, le docteur Rosenijed.

Sa bizarrerie d’ailleurs ne s’était manifestée qu’en ces derniers temps ; jusque-là, curant sa carrière, il n’avait paru ni plus ni moins effaré, ni plus ni moins somnambule que nombre de savants ses confrères.

Je flatte les savants en les mettant en parallèle avec lui, car, de tous les savants de l’Europe moderne, il était peut-être le plus savant. Enfoui dans une petite université scandinave, il n’était guère connu. La grande étendue même de ses études nuisait à sa gloire, et les spécialistes en chaque spécialité ne manquaient pas de dire aux autres spécialistes : « Sa gloire vous appartient et nous vous la laissons tout entière. »

Fils d’un professeur de l’université de C…, élève de cette même université, il y était, après de longs voyages, revenu comme professeur et ne formait d’autre souhait que d’y vivre et d’y mourir tranquille.

La mort n’était pour lui, suivant sa naïve définition, qu’une « interruption brutale du travail. » Il ne la craignait pas, l’ayant souvent vue en face durant trente années, alors qu’il prenait part aux expéditions les plus hardies. Il avait visité tous les pays connus et inconnus, appris tous les langages et particulièrement ceux des peuplades les plus primitives.

Rien n’était plus intéressant que de l’entendre causer sur ces questions ignorées, mais rien n’était plus rare. Il parlait sans prétentions aucunes ; il montrait à ses amis d’énormes accumulations de notes, prises chez les populations polaires, chez les hordes des régions tropicales, à tous les degrés et dans toutes les zones de la sphère terrestre.

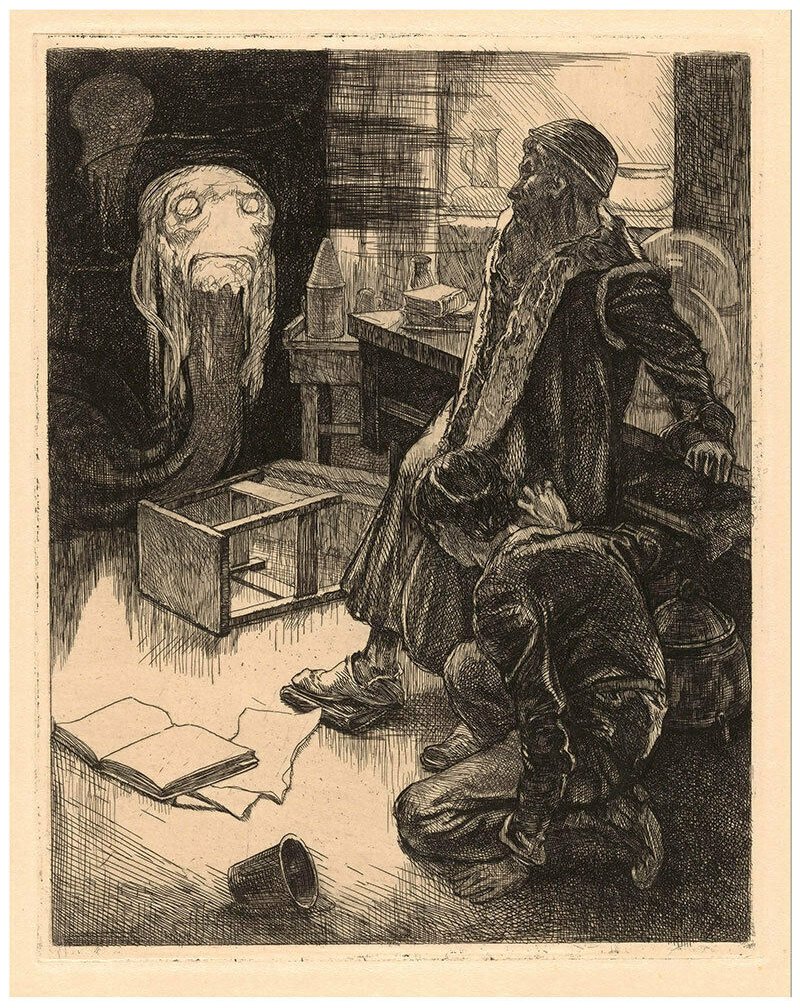

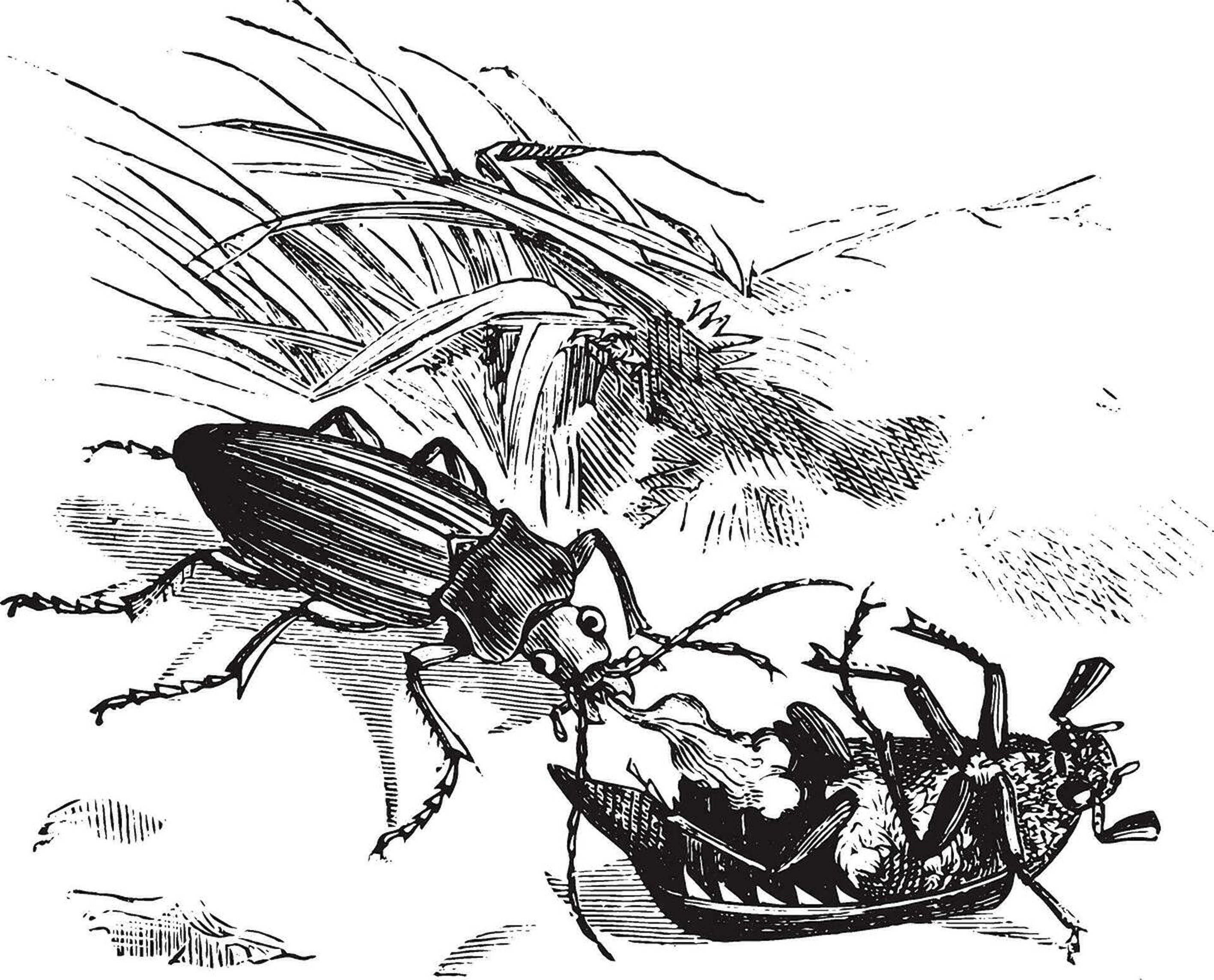

Il y avait là, rassemblés et alignés, les dictionnaire de tous les peuples primitifs qu’il avait recherchés et rencontrés. Le classement de tous ces dictionnaires n’était point une œuvre de hasard, non plus qu’un vulgaire rangement par ordre alphabétique. Il était simple en soi, et facile à comprendre quand le docteur voulait bien vous en expliquer le mécanisme et vous en développer la théorie. À chaque dictionnaire était jointe une collection de dessins représentant sous divers aspects les divers peuples primitifs parlant chaque langue ; en parallèle figuraient les peuples civilisés d’une conformation analogue, soit directement, soit par croisement ; puis, à côté, chose plus curieuse, toutes les sortes d’animaux présentant une analogie quelconque avec les divers types humains contenus dans ces dictionnaires.

Pour bien se rendre compte de l’effet de ces accouplements bizarres de portraits d’hommes et d’images d’animaux, il faut se reporter aux dessins inventés par Grandville dans les Animaux peints par eux-mêmes, de Kaulback dans la Légende du Renard, et des gens de leurs écoles, ou bien supposer une illustration philosophique et parfaitement humaine soit des Métamorphoses d’Ovide, soit des Fables d’Ésope ou de La Fontaine.

À côté de chaque spécimen et de chaque variété de l’espèce humaine, il y avait sa caricature sous l’aspect de tous les animaux dont il était possible de tirer une ressemblance quelconque, – de tous les animaux, entendez-le bien, – c’est-à-dire du règne animal pris dans sa plus vaste étendue, depuis le quadrupède le mieux organisé, jusqu’à l’infusoire le plus déshérité de la nature.

Grâce à mon excellent ami, le professeur Christian, son collègue à l’université de C…, j’eus le bonheur d’être introduit chez le docteur Rosenijed, il y a six ans environ. D’après ce que Christian m’en avait dit, je croyais trouver un homme à la figure sévère, pâlie par les veilles, ridée par l’âge et par l’effort des conceptions puissantes. Nullement. Je me trouvai en présence d’un gaillard robuste, bâti à chaux et à sable, haut de six pieds et large d’épaules ; ses formes paraissaient un peu lourdes, mais on sentait qu’il avait une ossature de mammouth, solidement enserrée dans des muscles d’un tissu ferme, doublés comme les muscles d’un bœuf. À part une légère courbure des épaules, infirmité professorale, dont tôt ou tard sont atteints tous les hommes qui vivent la tête penchée vers des livres, il était droit comme un peuplier.

À notre arrivée, il vint au-devant de nous et je fus surpris de trouver encore tant de grâce et tant de souplesse chez un un homme de son âge ; car il avait au moins soixante-douze ans alors. Une chevelure à peine grisonnante, taillée également assez court et formant la tête de loup, descendant bas sur un front très élevé, le nez long et gras, légèrement vermiculé de petites veines à fleur de peau, les joues pleines, la bouche largement fendue. Son sourire de bon vivant montrait des dents en palettes un peu jaunâtres, encadrées par des lèvres charnues, franchement pourpres.

Mon ami Christian me présenta, après s’être excusé de troubler ainsi le travail du maître. Mais le docteur nous mit bien vite à l’aise et entama sans ambages la conversation. Il fut d’abord très gracieux ; mais bientôt il déclara naïvement que pour ne pas être dérangé dans ses travaux, il n’ouvrait sa porte que par exception et aux étrangers seulement.

« Or, ajouta-t-il, comme il vient fort peu d’étrangers en Norvège, comme la Norvège est grande et notre petite ville peu fréquentée, il est facile de compter les visites qu’on reçoit ; j’ai pour toute compagnie une vieille bonne absolument silencieuse. »

Il me sembla comprendre par là que j’étais indiscret ; je me levai.

Le docteur fit un bond, me saisit par les poignets et me replaça sur ma chaise.

« Ah çà, jeune homme, voulez-vous bien rester assis et ne pas prendre mes paroles au pied de la lettre ? J’aurai, sans m’en douter, commis quelque inconvenance. Si cela ne m’était pas arrivé aujourd’hui, ç’aurait été probablement la première fois depuis longtemps. Retenez bien ceci une fois pour toutes : quoi que vous entendiez de ma bouche, mon intention est sympathique… Décidément, j’ai trop cultivé les sauvages et les primitifs, il m’en est resté quelque chose, n’est-ce pas, Christian ?

– C’est possible, riposta Christian. Savez-vous, docteur, comment nos élèves vous appellent ? Ils vous ont surnommé le Sauvageologue, et d’aucuns poussent même l’irrévérence jusqu’à vous intituler le professeur de sauvagéologie comparée. »

Le docteur eut un grand éclat de rire, d’un vrai rire de moine rabelaisien, un rire si large, si franc, si enfantin, que c’était une joie de l’entendre, et, tout en riant, il scandait ces mots :

« C’est très drôle ! Quel dommage que je ne fasse pas de visites ! Je ferais mettre ce titre-là sur mes cartes ! »

Puis, se tournant vers moi :

« Oui, monsieur, je suis un sauvage, et en voici une preuve : avez-vous visité notre université ?

– De la cave au grenier, docteur. »

Je l’avais en effet visitée. Elle était installée dans un vieux bâtiment, où furent successivement placés un couvent, une caserne, un hôpital et, en dernier lieu, il y a quelque soixante ans, la grande École qui s’y trouve aujourd’hui.

« Eh bien, continua le docteur, vous avez dû remarquer que tous les professeurs sont logés dans les bâtiment de l’université. Nous formons ainsi un petit cercle. Nous vivons en très bons camarades, mais j’ai si bien rendu toutes les politesses qu’on m’a faites qu’il y a peut-être un an que nul de mes collègues n’est venu me rendre visite. N’est-ce pas, Christian, vous n’êtes pas venu depuis près d’un an ?

– Il y a même plus de deux ans ; la dernière fois, vous m’avez mis à la porte.

– Est-ce possible, Christian ? Je vous fais toutes mes excuses. Vous m’aurez surpris au milieu d’un travail absorbant et énervant. »

Christian riait de bon cœur en voyant la confusion du docteur ; il lui jura qu’il ne lui en avait pas un seul instant su mauvais gré. Le docteur continuait à s’excuser, et Christian le plus gaiement du monde de lui répéter :

« Mais ne vous excusez donc pas ; je ne suis pas le seul, et personne ne vous en veut pour cela. »

À la fin, le docteur, voulant prouver son repentir, dit :

« Eh bien, Christian, je vais essayer de me faire pardonner de tout le monde. Je vais vous montrer un tas de choses très farces qui vous feront beaucoup rire quand vous serez sorti d’ici, et peut-être avant. Vous raconterez ce que vous aurez vu, et ce soir tout le monde rira dans l’université. »

Décidément, je jouais de bonheur ; j’étais tombé chez le docteur, homme très lunatique, en un de ses jours de gaieté, et son regard semblait signifier : « Cette fois-ci, je vais tout vous montrer. » Mais cet éclair se dissipa subitement, et, brusque de geste, et la voix brusque, il m’interpella en ces termes :

« Vous n’êtes pas journaliste, au moins, monsieur ? Parce que si vous étiez journaliste, je ne vous montrerais rien ; vous iriez tout raconter à l’envers de ce qui est, et je n’en tirerais qu’embarras et perte de temps.

– Je ne suis pas journaliste, Dieu merci.

– À propos, qu’est-ce que vous êtes ? Car enfin il est inutile que je m’exténue à vous expliquer des choses compliquées si vous ne devez rien y comprendre. Donc, vous êtes ?

– Je ne suis rien.

– On est toujours quelque chose.

– Ce doit être cela que je suis, très probablement.

– Oh ! c’est un bon état. Tout est bien. J’ai connu dans cette corporation des gens fort intelligents. »

Le docteur se leva.

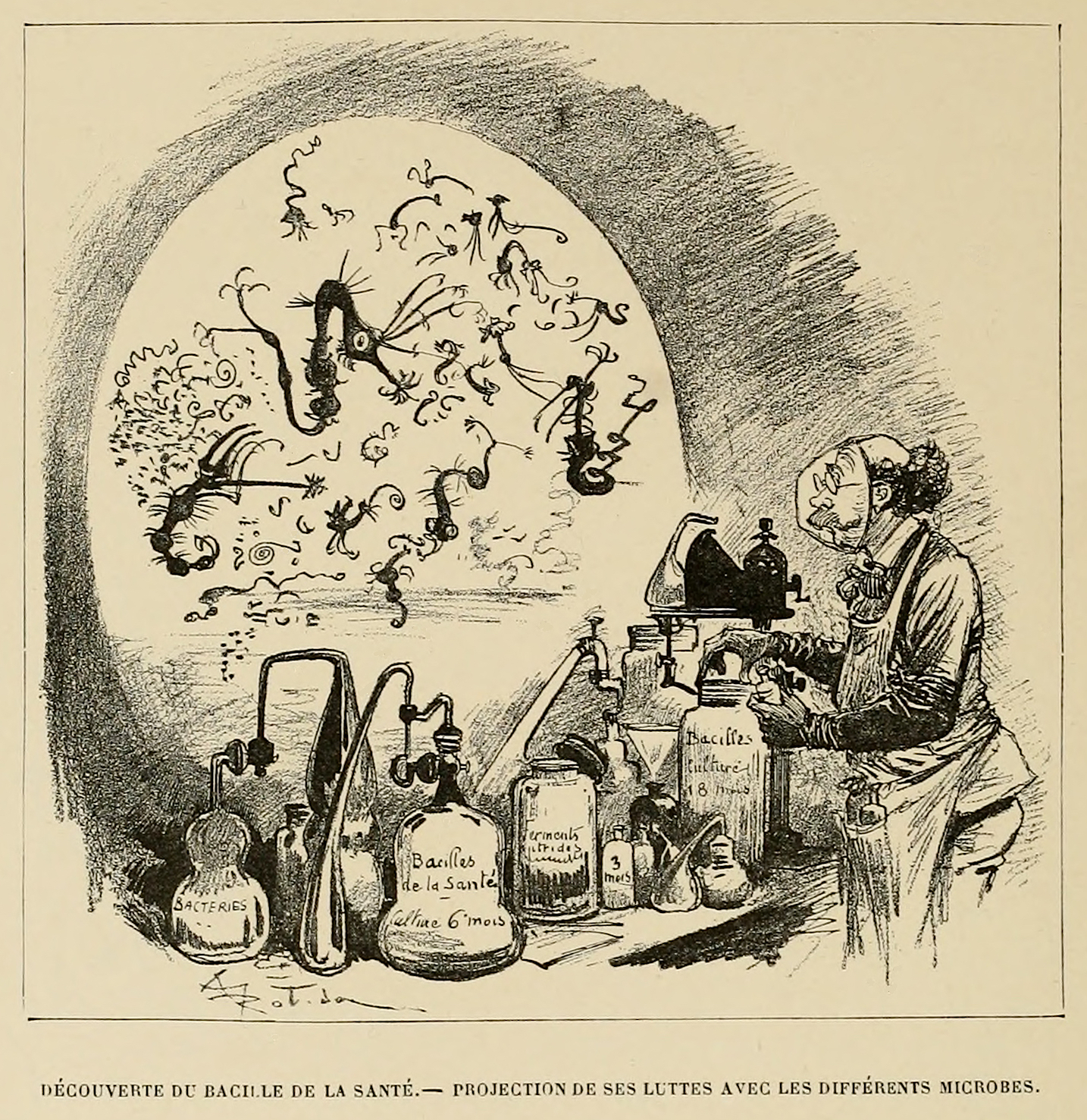

« Et maintenant, messieurs, nous allons visiter ma petite ménagerie. Christian est ferré à glace sur tous les sujets que je vais traiter et me comprendra sans efforts. Quant à vous, monsieur, vous avez le droit de prendre des notes, et Christian vous expliquera ce que vous n’aurez pas compris du premier coup. »

(À suivre)

–––––

(Maurice Dreyfous, in Le Moniteur universel, n° 85, mardi 27 mars 1877 ; « Twee Mannen en een Monster in een Werkkamer » [Deux Hommes et un monstre dans un atelier], estampe de Johannes Josephus Aarts ; illustration d’Edward Lear pour A Book of Nonsense, 1846)