M. Georges Hoffmann, dont on joue ces jours-ci un acte intitulé les Présages, au théâtre de la Comédie, est un jeune auteur encore peu connu. Le conte que nous publions ci-dessous, et dont il nous est réservé la primeur, donnera une idée de son genre et de son style.

–––––

« Oui, dit Reval, il y aura des malheurs sur la mer, cette nuit. »

Clara s’approcha de la fenêtre et chercha à voir au-dehors. Le brouillard collait aux vitres comme une poignée d’ouate et rendait la nuit plus obscure encore.

« On ne peut rien voir, » dit-elle.

Reval s’installa près du feu. Il ajouta :

« Le phare n’était pas allumé, ce soir, et les gens du port ont dit que les gardiens étaient morts. »

Il se tut. Tout près de la maison, on entendait mugir le ressac et les vagues se briser contre la falaise.

Reval étendit le bras pour saisir le journal sur une table voisine.

« On ne voit presque pas clair, dit-il ; la lampe ne peut-elle donner plus de lumière ? »

Clara se pencha sur la lampe et répondit :

« Non. »

Il y eut un silence. Alors, au-dehors, dans la direction de la mer, dominant le bruit de la houle et perçant le brouillard, s’éleva une mélodie étrange.

« On dirait un violon qui pleure sur la mer, » dit Clara en levant la tête.

Elle alla vers la fenêtre et écarta le rideau.

« Entends-tu, père ? »

Comme il ne répondait pas, elle se retourna. Reval était debout ; il avait laissé tomber son journal et ses mains tremblaient. Clara eut peur de le voir ainsi. Sur le front du vieillard, elle vit monter, comme une marée, un afflux de sang. La congestion. Elle courut à lui.

« Père… père… qu’y a-t-il ? Dis… qu’y a-t-il ? »

Il s’écroula dans le fauteuil. Clara mit ses bras autour du cou de son père et répéta :

« Dis-moi ce qui s’est passé… pourquoi me regardais-tu ainsi ?… »

Il lui coupa la parole :

« Tais-toi, petite… il ne faut pas parler lorsque le violon pleure sur la mer. »

Elle baissa la tête. Soudain, le vieillard se redressa.

« Nora ! fit-il ; où est Nora ?… il faut qu’elle vienne… Nora !…

– Elle est dans sa chambre, là-haut.

– Il faut qu’elle vienne… vers nous… Il faut nous réunir tous ici… tous les trois, sans cela… »

Il n’acheva pas. Déjà, il gravissait l’escalier. Légère, Clara monta devant lui.

Quand ils pénétrèrent dans la chambre de la jeune fille, ils virent la fenêtre ouverte et Nora accoudée à la balustrade.

« Oh ! venez écouter, fit-elle ; une musique divine, qui semble ne venir de nulle part… écoutez…

– Que fais-tu là, Nora ? interrogea violemment le vieillard.

– C’est si beau ! répondit-elle.

– Ferme cette fenêtre… tout de suite, il le faut… »

Il la saisit par le bras et l’attira contre lui. Clara ferma la fenêtre.

« Le brouillard est humide, fit-il après un instant, et d’un ton presque calme pour rassurer la jeune fille ; tu pourrais prendre froid. »

Tous les trois, ils redescendirent au salon. Reval s’assit et retint près de lui ses deux filles. Elles restèrent à ses pieds, silencieuses, immobiles. Et ils entendirent le chant du violon à travers le brouillard. C’était une mélodie simple, sauvage, qui alternaient des passages d’une douceur extrême et des phrases douloureusement rythmées. Parfois, le chant se brisait en sanglots qui semblaient mourir au loin dans la campagne. Parfois aussi, le bruit des vagues couvrait la plainte mystérieuse et ajoutait l’harmonie tragique de sa grande voix à la mélopée triste de l’instrument.

Nora se releva. Son père la suivit de ses yeux inquiets jusqu’à la fenêtre. Comme sa sœur tout à l’heure, elle écarta le rideau. Puis elle se retourna :

« Père, pourquoi as-tu peur ? écoute ; cette mélancolie nous charme, à travers le mystère de l’espace… »

Le vieillard eut un geste angoissé.

« Reste près de moi, Nora, reste près de moi… et ne t’éloigne plus… Il ne faut pas parler de ce que l’on ne connaît pas… Tu ne les as pas vus mourir, toi, toutes les fois que le violon a pleuré. »

Ils se turent, courbés sous la destinée. Peu à peu, la musique lointaine se fit plus douce, plus caressante… Nora se laissa glisser sur la fourrure qui s’étendait devant le feu. Clara appuya sa tête sur les genoux de son père.

Seul, le vieillard, de toute la nuit, ne dormit pas.

Quand l’aube blanchit les vitres, le violon se tut. Alors, Reval, se dégageant de l’étreinte de Clara, se leva. Un instant, il contempla le groupe des jeunes filles endormies sous la menace du sort.

« Il vaut mieux qu’elles ne sachent pas, » murmura-t-il.

Et il sortit. Dans le vestibule, Horald, le domestique, attendait.

« Monsieur, fit-il, il y a là un homme arrivé tout à l’heure à cheval. Il a apporté une lettre et attend la réponse. »

Reval prit l’enveloppe cachetée de noir. Il lut et froissa le papier dans sa poche.

« Que faut-il dire à cet homme ? demanda Horald.

– Dis-lui que c’est bien, qu’il peut partir. »

Une minute, Reval resta songeur, puis, avec le haussement d’épaules d’un homme qui se résigne, il pénétra dans la salon.

Les deux jeunes filles s’étaient éveillées.

« Père, demanda Nora, qui était cet homme tout vêtu de noir qui a passé tout à l’heure sous les fenêtres ?

– Rien, dit Reval. Il m’apportait un message. Rœderik est malade ; il va mourir… »

Les jeunes filles avaient quelquefois entendu parler de ce frère de leur père, de ce Rœderik qu’elles n’avaient jamais vu, et qui habitait, tout seul, une maison perdue au fond des forêts, près de Derjeborg. À la mort du père, Reval et Rœderik s’étaient querellés. Rœderik avait spolié la mère de tout son bien et Reval avait dû travailler pour elle. Il n’avait jamais pardonné. Jamais il n’avait consenti à revoir son frère. Quand la mère était morte, il avait défendu au coupable de venir. Deux fois, déjà, Rœderik avait imploré le pardon. Reval n’avait rien répondu. Maintenant, Rœderik allait mourir, et il ne voulait pas partir sans avoir revu son frère, sans avoir obtenu sa grâce…

« Père, dit Nora ; il faut y aller. »

Oui, il fallait y aller. Reval avait-il le droit de se montrer cruel ? Les morts pardonnent, quelquefois ; est-ce donc aux vivants d’être impitoyables ? Oui, il fallait y aller. Rœderik ne pouvait pas mourir ainsi, tout seul, sans un mot de pitié et de pardon, sans une lèvre amie pour dire une prière à son chevet, lorsque ce serait la fin… Reval ne pouvait pas lui refuser cela…

Et il le devait pourtant, puisque le violon avait pleuré…

« Non, dit-il, je ne peux pas partir… je ne peux pas. Il faut que je sois là, cette nuit ; je ne puis vous laisser seules, quand le violon pleure sur la mer. »

Nora prit la main de son père.

« Dis-nous quel danger nous menace ; nous saurons mieux nous défendre… On ne peut se préserver d’un malheur inconnu qui plane… »

Alors, il leur dit comment sa mère à lui était morte, un jour qu’il y avait du brouillard, et que le violon avait pleuré. Et chaque fois avait retenti la musique étrange, cette sorte de mélodie lugubre et monotone qu’elles avaient entendue, la nuit précédente.

Non… non ! il ne pouvait pas les quitter ainsi ; il ne le pouvait pas… Rœderik mourrait peut-être… il s’en irait sans consolation, sans le pardon qu’il implorait ; mais il fallait que lui, Reval, restât près de ses enfants. Il voulait les défendre contre l’ennemi qui rôdait autour d’elles, l’effrayer par sa présence. Non, il ne pouvait partir.

« Est-ce qu’on peut quelque chose contre l’Invisible ? »

Pourtant, ses filles le décidèrent à faire des préparatifs de départ pour le lendemain, si le brouillard se levait, et si le violon restait muet.

Le soir vint. La nuit resta silencieuse. La brume tapissait toujours les fenêtres, pourtant. Reval ne put dormir et erra jusqu’au jour dans la grande maison.

À l’aube, enfin, il baisa ses filles au front, leur fit promettre de ne pas sortir et se mit en route. Au premier contour, il eut comme un remords et voulut revenir. S’il arrivait quelque chose, pendant son absence ?… Mais non. Le brouillard était toujours aussi dense, c’est vrai, mais le violon satanique s’était tu.

Le soir du premier jour, il atteignit Derjeborg. Rœderik était mort.

Cependant, cette nuit-là, le violon pleura sur la mer.

Les deux jeunes filles étaient seules dans la chambre. Quand la musique mystérieuse commença, elles frissonnèrent et se serrèrent l’une contre l’autre. Et pourtant, la mélodie était douce, irréelle. Alors, elles approchèrent des vitres et collèrent leur front à la haute porte-fenêtre blanche. Longtemps, elles écoutèrent immobiles. Puis Clara enfin ouvrit la porte.

« Non, nous ne sortirons pas, dit-elle ; écoute, Nora, comme c’est beau. »

Un long sanglot vibra sur les flots. Invisible, tragique, la mer gronda. Et la musique douloureuse reprit, tantôt triste à faire pleurer, tantôt mélancolique et douce.

Les deux jeunes filles firent quelques pas sur le perron. Le brouillard semblait découpé par la lumière venant des fenêtres. Tout le reste était obscur. On ne savait pas de quel côté était la mer.

« On entend mieux ici, » dit Nora.

Clara ne répondit pas et descendit quelques marches.

Puis, se tenant par la main, les deux sœurs entrèrent dans le brouillard, très lentement, comme fascinées, attirées invinciblement par les pleurs du violon sur la mer.

*

Jamais on ne retrouva leurs corps. L’Océan ne rend pas les cadavres, sur cette partie de la côte.

–––––

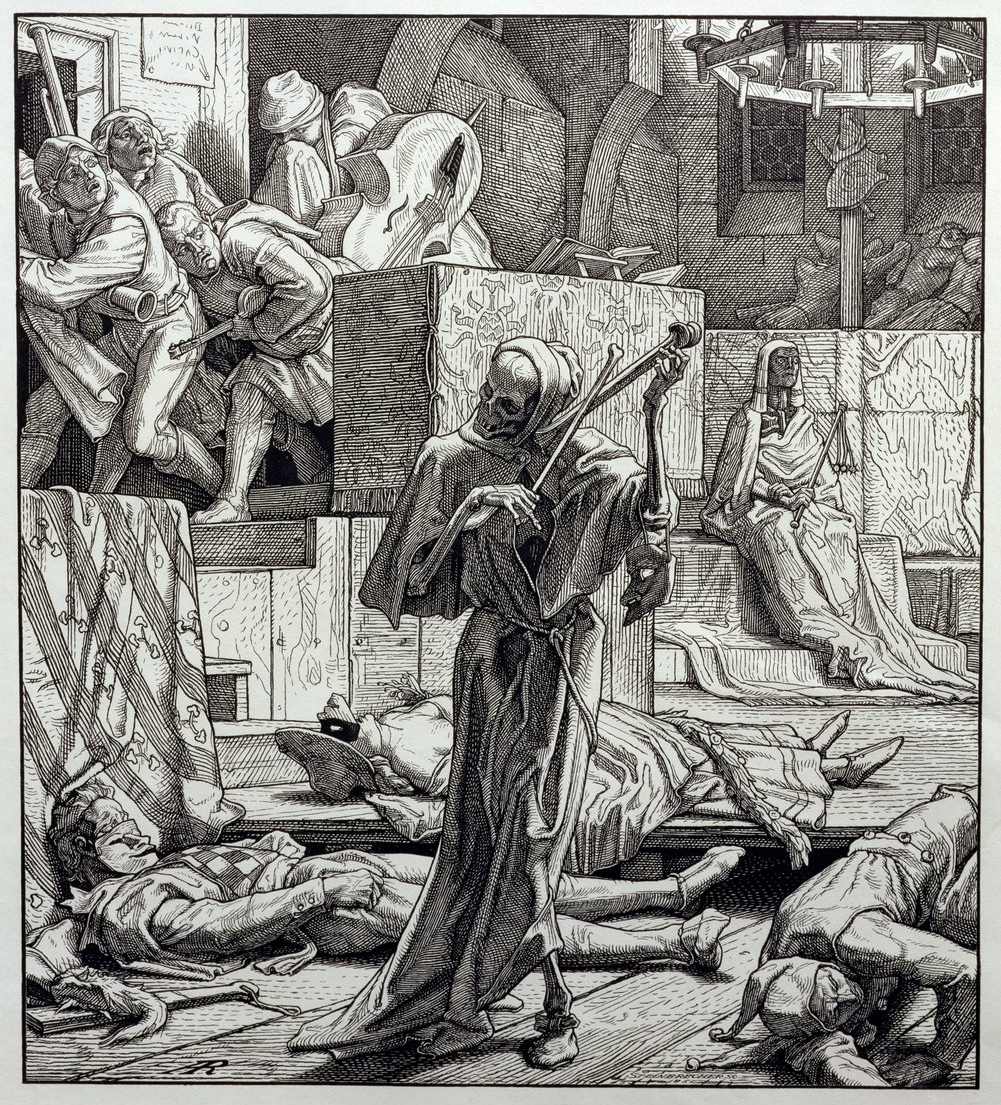

(Georges Hoffmann, in La Tribune de Genève, trente-sixième année, n° 72, samedi 28 mars 1914 ; Alfred Rethel, « Der Tod als Erwürger, » gravure sur bois, c. 1851)