C’était il y a 10 ans, un jour de juin ou de juillet. Il descendait de la bibliothèque Méjanes où, chaque jour, il venait faire quelque lecture suivie de longues méditations. L’allure étrange de cet homme moitié moine et moitié mendiant m’avait intrigué et j’avais demandé son nom.

On m’avait dit qu’il se faisait appeler Humilis, qu’il vivait d’aumônes récoltées sous le porche des églises, qu’il avait eu jadis un nom connu dans le monde des lettres ; on m’avait dit que Verlaine l’avait tenu en grande estime, et l’ami obligeant qui me renseignait m’ayant ouvert la première édition de « Amour, » j’avais pu lire à la page 31 ces vers d’un poème à lui dédié :

Bon peintre, bon chrétien

Et bon poète aussi, les trois s’accordent bien.

Ce jour-là, j’eus avec lui une conversation au cours de laquelle il m’apparut comme un être absolument insociable et d’un caractère difficile. C’est ainsi qu’il prétendit qu’un fonctionnaire – cela s’appliquait à moi – ne devait pas, s’il est vraiment chrétien, manger d’un pain gagné au service d’une administration ennemie de Dieu.

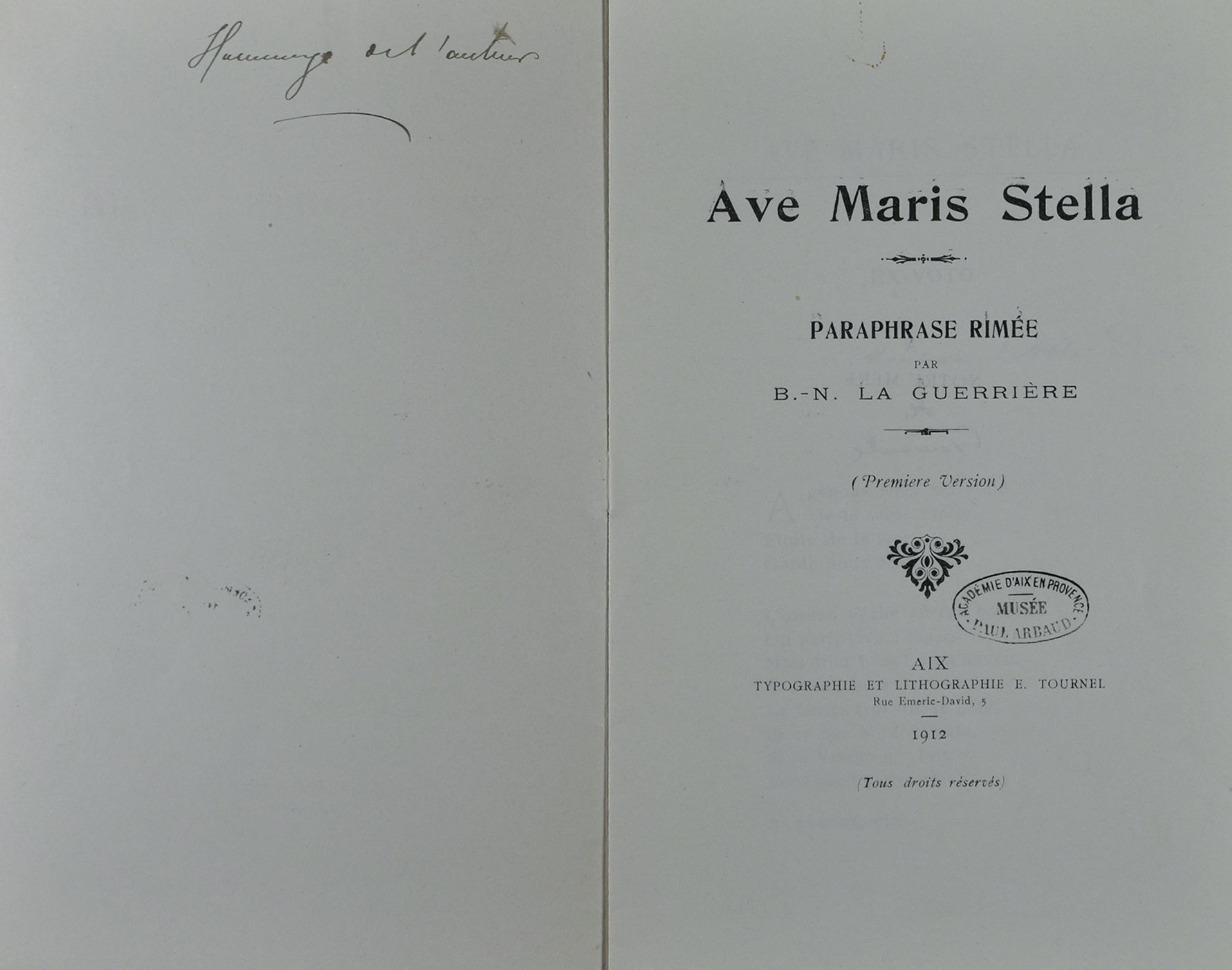

Notre entretien m’avait découragé et je m’étais détourné de lui quand, inopinément, au début de 1912, parut à Aix-en-Provence une plaquette de vers signée B.-N. La Guerrière. Le pseudonyme cachait mal la véritable identité du poète et la revue « Les Quatre Dauphins » s’empressa de la signaler au public. Il me vint alors le désir de connaître mieux la vie de ce vagabond ; elle vaut la peine d’être racontée.

Humilis est né en 1851, à Pourrières, petit village de Provence couché dans du soleil, au milieu de cette plaine historique où se consomma l’écrasement par Marius des Teutons et des Cimbres et qui a pour horizon le Mont Victoire.

Ses études terminées au Collège Bourbon d’Aix-en-Provence, il part pour Paris, muni de lettres de recommandation pour MM. Thiers et Mignet de qui il reçoit un excellent accueil. Il entre bientôt comme rédacteur au Ministère de l’Instruction Publique. Là, mettant à profit les loisirs que lui laisse l’administration, il compose des poèmes.

Ses premiers vers, vers d’amour naturellement, portent déjà la marque d’un talent très réel :

Aimez bien vos amours, aimez l’amour qui rêve

Une rose à la lèvre et des fleurs dans les yeux.

. . . . .

Aimez l’amour qui parle avec la lenteur basse

Des Ave Maria chuchotés sous l’arceau.

. . . . .

Il revient, le voici, son aurore éternelle

A frémi comme un monde au ventre de la nuit.

Il fréquente assidûment les cénacles. Il se crée des relations littéraires, se lie avec Verlaine et Rimbaud sur l’amitié desquels couraient déjà des bruits abominables auxquels il ne voulut jamais croire, connaît Mallarmé, Léon Dierx, qui lui conserva jusqu’à la mort la plus délicate et la plus dévouée des amitiés. Cézanne aussi fut de ses intimes et le grand peintre, plus tard retiré à Aix, ne manquait jamais, en sortant de la messe du dimanche, de déposer son obole dans la main d’Humilis qui mendiait alors sous le porche de la cathédrale St-Sauveur.

Déjà il commence à être connu quand, subitement, son cerveau se détraque. Des bouffées de folie mystique perturbent sa raison et, un beau jour, il quitte le Ministère, ayant décidé de vivre selon le Christ.

Il entreprend alors d’accomplir seul, à pied, sans argent, un grand pèlerinage à St Jacques de Compostelle. Et c’est assurément l’époque la plus misérable de sa vie ; celle où, ne s’étant pas encore résigné à la mendicité, il doit coucher à la belle étoile, se nourrir d’innommables détritus. « C’est incroyable, disait-il, ce que l’on trouve de choses bonnes à manger dans les tas d’ordures. »

Un long temps d’oubli, puis, un beau matin, le poète arrive à Aix-en-Provence où il a résolu de se fixer. Il déclare qu’il veut faire de la peinture et enfin gagner sa vie par le travail.

Installé dans un clair atelier, vêtu de neuf, secouru par des amis, il se met à la besogne. Hélas ! cette résolution est de courte durée. Au bout de quelques mois, il jette palette et pinceaux et le voilà retombé à l’existence vagabonde. C’est l’époque où il mendie à la porte des églises, où il fréquente assidûment la Méjanes ; c’est l’époque où je l’ai connu.

À partir de ce moment, il se met à rechercher ses manuscrits. Sous divers prétextes, il retire des mains de ses amis d’autrefois les fragments de son œuvre inédite. Patiemment, obstinément, il détruit tout et, sa jeunesse ainsi reniée, il va enfin s’établir dans le village où il est né, où il réside encore à l’heure actuelle, vivant de la charité publique et du pain que lui donne le bureau de bienfaisance.

Cependant, malgré ce vœu de ne point se survivre, malgré tout le soin apporté à la destruction de son œuvre, il n’a pu empêcher que soit publié, sans nom d’éditeur et tiré à un très petit nombre d’exemplaires, un recueil de ses premiers poèmes. Pour obscur qu’il ait fait vœu de demeurer, il n’a pu se résigner non plus à mourir définitivement à la vie littéraire et son cas, analogue sur plusieurs points à celui de Rimbaud, se grandit d’une résurrection.

Voici qu’après de longues années de silence son « Ave Maris Stella, » prière chuchotée dont chaque vers est comme le grain d’un rosaire suspendu au cou de la Vierge Marie, nous fait espérer une suite de poèmes religieux dont le mysticisme exaspéré n’a d’équivalent dans les lettres françaises, que celui du génial auteur de « Sagesse » et des « Liturgies Intimes. »

–––––

(Jean Faubreton, in Le Feu, dixième année, n° 105, janvier 1914 ; Germain Nouveau sur un trottoir d’Aix-en-Provence, en compagnie d’une personne non identifiée, sd)

–––––

(Un des trois exemplaires connus d’Ave Maris Stella, Aix : Typographie et Lithographie E. Tournel, 1912)