À Madame J. V***

C’était un jeudi, pendant les jours caniculaires ; le ciel était voilé ; le soleil, à six heures du matin, n’avait pas encore percé la nue ; la nature était triste comme mon âme !

Une dame belle, spirituelle, prudente et bonne, montait en diligence ; elle quittait les lieux qui l’ont vu naître, où elle a laissé bien des regrets, hélas ! peut-être à jamais, pour aller dans un autre hémisphère où l’appelaient des intérêts majeurs.

La raison ne suffit pas toujours pour remplir tout à coup le vide que laisse le souvenir de ces instants d’amitié, d’abandon, d’amabilité, présents des dieux dont nous jouissions pendant ces courtes soirées qui ont précédé un départ prévu, il est vrai, mais qui semblait un rêve de l’imagination.

La nuit qui suivit cette triste séparation, le sommeil avait fui le chevet de ma couche. Las de me retourner dans mon lit, ne pouvant chasser des souvenirs qui m’oppressaient, je pris une résolution héroïque… je me levai !

Enveloppé dans ma robe de chambre, je descendis au jardin.

Que la matinée était belle ! comme le ciel était pur et serein ! La brise agitait doucement les orangers en fleurs ; l’air était rempli de suaves émanations de ces exquis parfums que répandent le matin les œillets, la marjolaine, le jasmin, la rose, l’héliotrope et mille autre fleurs qui ouvrent leurs belles corolles pour recevoir les baisers de l’aurore. La respiration était facile et douce au milieu de ces arômes, de ces plantes dont l’haleine est toujours embaumée.

La lune était presque dans son plein, dans toute sa beauté. Ce globe suspendu dans l’espace répandait encore sa lumière argentine sur les fleurs qui m’entouraient ; mais il allait être bientôt éclipsé par son rival qui, dans un horizon lointain, teignait déjà le ciel de ses rayons de pourpre.

Pour me distraire, puisque je ne pouvais dormir, je m’occupai de mes plantes. J’avais remarqué la veille qu’un de mes plus beaux dahlias était malade. Des insectes microscopiques qui prennent la même couleur que les tiges des fleurs qu’ils attaquent, avaient envahi ses racines. Je cherchai à les détruire avec une infusion de tabac, remède qui plusieurs fois a produit un heureux résultat.

Cette opération terminée, mon attention se porta sur un vase à côté contenant un beau cactus Phillanteus.

Tout le monde sait que chaque fleur, chaque plante est un mystérieux palais rempli d’insectes d’humeurs incompréhensibles, qui vivent, s’agitent, ont les mêmes passions, les mêmes haines, les mêmes intérêts égoïstes que les hommes, soumis à la loi du plus fort ou du plus rusé. Rien n’est plus curieux que de voir fourmiller, se remuer sur la surface des feuilles cette multitude de petits êtres nomades de diverses couleurs, d’habitudes différentes, se croiser, courir, s’arrêter, paraissant se connaître, se parler, se caresser, finissant le plus souvent par se disputer et se battre.

L’observateur qui s’arme de patience surprend nécessairement des scènes intéressantes, des drames entiers qui ont la poésie d’une nouvelle, l’intérêt d’un poème. Noblesse, misère, grandeur, orgueil, égoïsme, envie, vanité même, tout se retrouve dans ce monde d’insectes qui vivent parmi les fleurs comme nous dans nos cités, qui se réchauffent aux rayons du soleil, qui se livrent aux élans de l’amour pendant les beaux jours d’été, mais plus souvent pendant ces enivrantes nuits que la lune éclaire de sa douce lumière.

En inspectant mes plantes, je pris sur le fait un épisode intéressant qui se passa sur une des longues feuilles de mon cactus.

Le soleil éclairait déjà suffisamment pour ne rien perdre du drame que je vais raconter.

Au commencement, le lieu de la scène n’était occupé que par un seul personnage. C’était un de ces insectes qui se plaisent, vrais amants de la nature, dans des excursions matinales ; il se promenait fort tranquillement sur une feuille du cactus. Il appartenait à la famille des scarabées, mais celle dont la robe est distinguée. C’était une espèce de tortue en miniature, cachant au moindre bruit sa tête sous une coquille pourpre ornée de petites raies noires et blanches. On aurait dit un rubis prêt à être incrusté dans une émeraude. À sa marche paresseuse, à ses mouvements cadencés, au balancement de sa tête, d’où sortaient deux points brillants, à ses pattes parfaitement modelées, je reconnus une femelle, mais une femelle des plus coquettes.

Elle paraissait sortir de son boudoir, et s’avançait indolemment vers le lieu d’un rendez-vous.

Les insectes ont aussi des passions vives, des cœurs tendres, des rendez-vous ; leurs chants nuptiaux sont le murmure des eaux ; la musique de leurs festins, c’est le bruissement des feuilles ; leur lit matrimonial, le calice odorant des fleurs et la lune est le flambeau de leur hyménée.

Je voulus connaître les desseins de cette promeneuse et ne la perdis pas de vue.

À peine fut-elle au milieu de la feuille qu’elle s’arrêta tout à coup, cacha ses pattes dans sa coquille de pourpre, prit un air mutin et provocateur comme une coquette qui, certaine d’être vue, étudie ses mouvements. Il me parut entendre sortir du sein de cette enveloppe un murmure tendre, cadencé, presque imperceptible à l’ouïe, comme nos belles lorsqu’elles lancent dans les airs à mi-voix une chanson d’amour.

Je ne me trompais pas, sans doute, car, voulant rapprocher mon oreille du son indéfinissable que j’avais cru entendre, je vis paraître, à l’autre extrémité de la feuille, un nouvel insecte de même espèce et le chant cessa aussitôt.

Le dernier venu était plus fort et plus gros que Coquille de Pourpre. Sa cuirasse était noire rayée de jaune ; ses pattes fortes ; il montrait plus de légèreté dans sa marche, plus d’impétuosité dans ses mouvements ; sa tête était fière et noble ; son regard étincelant ; son attitude avait quelque chose de résolu, de viril. – Évidemment, c’était un jeune amoureux, aussi galant, aussi passionné que brave.

Dès que Coquille de Pourpre aperçut Cuirasse Noire, elle suspendit, par un mouvement instinctif de pudeur, ses chants amoureux et prit un air dédaigneux et altier. On reconnaissait à sa façon d’agir que l’art de la coquetterie ne lui était pas étranger. Alors commença pour moi une scène d’un intérêt palpitant.

L’amant bouillant et fougueux, pressé de se réunir à sa belle chérie, commença à battre joyeusement de ses petites ailes qu’il tenait auparavant cachées sous sa coquille, et dont ces insectes ne font usage, à ce qu’il paraît, que dans des cas exceptionnels, et il vola plutôt qu’il ne marcha vers celle qui l’attendait.

Coquille de Pourpre sembla recevoir Cuirasse Noire avec indifférence, même avec dédain. Celui-ci, humilié et confus, se tenait timidement à une distance respectueuse. On aurait dit que l’amante lui faisait de vifs reproches de s’être rendu le dernier au rendez-vous et de l’avoir laissée seule dans un lieu désert, exposée aux railleries ou aux insultes des passants. – L’amant, toujours humble et plein de déférence, d’amour et de respect, semblait s’excuser ou avouer ses torts.

Enfin, la belle s’humanisa peu à peu ; sa cruauté laissa percer son amour ; ses reproches devinrent moins rigoureux, et Cuirasse Noire, s’avançant timidement, vint insensiblement se placer à côté de celle qu’il aimait. Alors, le soleil se voila légèrement ; un air doux et frais fit balancer le feuillage d’un citronnier qui abritait nos amants ; le ruisseau voisin laissa entendre le mélancolique et doux murmure de ses eaux ; un grillon, de son lit de verdure, éleva son chant monotone, tandis qu’il s’établit entre Coquille de Pourpre et Cuirasse Noire un entretien que nous ne pûmes comprendre, mais qui sembla préparer pour eux un atmosphère de félicité et d’amour dont nous autres, pauvres humains, nous ne savons pas jouir.

Cependant, ô souvenir cruel ! je vois tout à coup Coquille de Pourpre s’effrayer, se serrer contre son amant dans le sein duquel elle aurait voulu pouvoir se cacher. À l’autre bout de la feuille où elle se trouvait, il apparut une informe et dégoûtante tête de monstre, vraie tête de Méduse pour notre couple, qui sembla faire figer le sang dans leurs veines.

C’était un de ces insectes verdâtres et repoussants, qui traînait un corps couvert d’écailles, dont les vertèbres sont disposés en anneaux comme les serpents, qui levait une tête horrible et menaçante ; – avorton de vipère, qui sifflerait s’il en avait la force, mordrait s’il en avait les dents, représentant la cruauté, l’envie, la stupidité. Celui-ci avait dû être un grossier prétendant de notre jolie coquette ; il l’avait sans doute plusieurs fois poursuivie de ses impures déclarations, de ses brutales galanteries ; car comment expliquer autrement le paroxysme de crainte qui s’empara de Coquille de Pourpre et l’ardeur chevaleresque que montra tout à coup Cuirasse Noire ?

Ce dégoûtant rival avait indubitablement surveillé le rendez-vous des deux amants, et, dans sa soif de vengeance, avait voulu interrompre leur colloque amoureux. Coquille de Pourpre et Cuirasse Noire auraient pu agiter leurs ailes invisibles et fuir loin du monstre ; mais la peur avait trop vivement saisi la première et l’autre avait trop de courage pour avoir recours à ce lâche moyen.

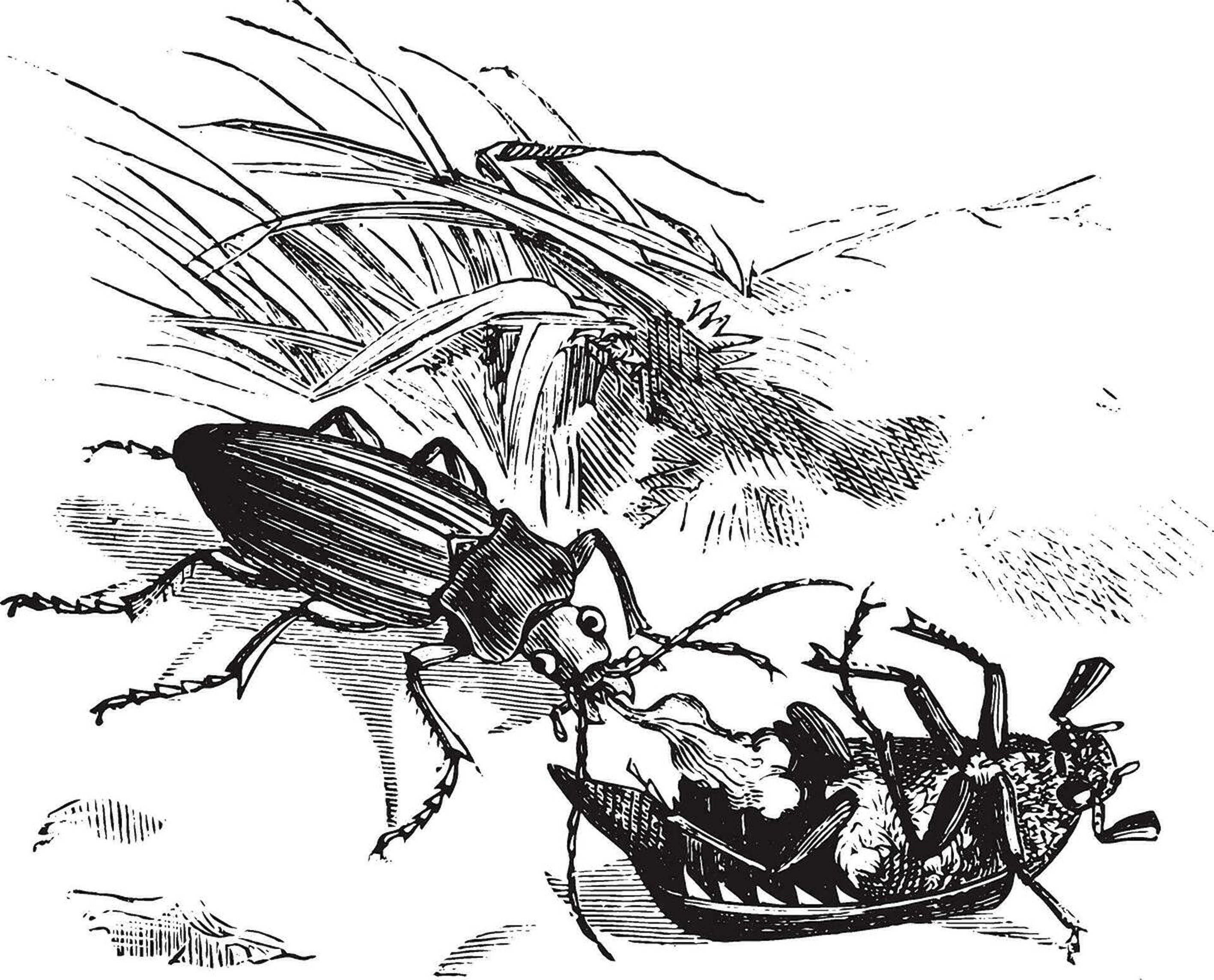

Cuirasse Noire se sépara de sa bien-aimée qui paraissait évanouie. Il attendit de pied ferme son indigne concurrent. Celui-ci marcha droit sur son adversaire en se traînant sur ses anneaux, et le fixant comme s’il eût voulu le fasciner. Tous les deux s’arrêtèrent à une certaine distance, se toisèrent quelques secondes, cherchant mutuellement à s’en imposer, comme les anciens champions, avant de s’engager dans le tournoi.

Enfin, le duel commença ; duel acharné, implacable, duel à mort. Au bruit du combat, accoururent rapidement fourmis et autres insectes voraces, qui se tinrent à distance pour être témoins et spectateurs de la querelle, et peut-être aussi pour se précipiter sur le vaincu et le dévorer, car les fourmis surtout sont les vautours qui tombent sur les champs de bataille des insectes pour en enlever les cadavres et les enfouir dans leurs souterrains.

Ce duel sans pitié ni miséricorde se prolongea longtemps. Dès le début, l’avantage fut en faveur du redoutable rival de Cuirasse Noire, qui était plus gros, mieux armé et surtout plus rusé. L’autre n’avait pour lui que son agilité, son courage, son désespoir. Cent fois, je le vis échapper aux larges mandibules de son grossier compétiteur, ouvertes pour le briser. Cependant, Cuirasse Noire commença à perdre du terrain ; fatigué et haletant, ses mouvements devinrent moins vifs. Son adversaire l’atteignit enfin et j’entendis broyer sous ses rudes mâchoires l’écaille du fier champion de la dame évanouie. Dès qu’il le vit expirant à ses pieds, d’un coup de tête, il le jeta loin de lui.

Le monstre vainqueur respira à son aise et laissa entrevoir le contentement que lui causait sa victoire. Après un moment de repos, il se rapprocha de l’infortunée amante d’un air fier et triomphant, comme si déjà elle lui appartenait.

Coquille de Pourpre revint à elle à l’approche de son indigne prétendant. Atterrée, saisie de frayeur, se considérant comme perdue, elle recula devant l’assassin de Cuirasse Noire jusqu’au bout de la feuille qui avait servi de champ de bataille ; un pas de plus, elle tombe dans un précipice où la mort l’attend. Se voyant placée entre le déshonneur et la tombe, elle n’hésita pas ; après avoir encore jeté un regard suppliant sur l’infâme qui la poursuit, et voyant que son désespoir et sa douleur ne pouvaient le fléchir, elle se précipite dans l’abîme.

Je vis son corps, tout à l’heure si séduisant, flotter dans l’espace, rouler jusqu’à terre, et, par un hasard étrange, tomber à côté du cadavre en lambeaux de Cuirasse Noire. La mort réunit les deux amants et leur affreux assassin dut voir leur union avec jalousie, car il les regardait du haut de la feuille qui avait été la roche tarpéienne pour l’infortunée Coquille de Pourpre.

Je m’inclinai pour recueillir les restes des deux héroïques amants. Ne voulant pas qu’ils devinssent la pâture des gloutonnes fourmis, je les enterrai pieusement au pied d’un myrte. Je revins ensuite vers le cactus pour venger la mort des deux infortunés par celle de leur meurtrier, mais le monstre avait disparu et mes recherches pour le retrouver furent infructueuses. J’en fus vraiment fâché ; je me retirai triste et repenti d’avoir perdu l’occasion d’exterminer celui qui avait causé la mort de la jolie et intéressante Coquille de Pourpre.

Les rayons du soleil étaient déjà forts et radieux. Je repris le chemin de mon appartement en me disant : « Il en est des insectes comme des hommes ; ils se laissent entraîner par leurs passions, ils n’agissent que par haine et par vengeance. »

Ce frivole feuilleton, produit d’abord par une insomnie provenant du tapage des rues, de la gaieté bruyante des jeunes gens pendant la nuit du 24 juin, jour de la St.-Jean, a vu le jour à la suite d’une autre insomnie causée par l’amertume de sincères regrets. Puisse-t-il prouver à notre aimable voyageuse que son souvenir est gravé dans les cœurs, que son nom est resté sur les lèvres des personnes qui l’ont connue, et qu’elle a eu le privilège de faire mentir le proverbe qui dit : Les absents ont toujours tort !

–––––

(P. Barrera, in Journal des Pyrénées-Orientales, n° 66 et 67, samedi 3 et mercredi 7 septembre 1853 ; « Les Hannetons, » carte postale publicitaire des magasins Au Bon Marché, Paris, sd)