(Un des quelques exemplaires sur hollande non signalés de l’édition originale)

–––––

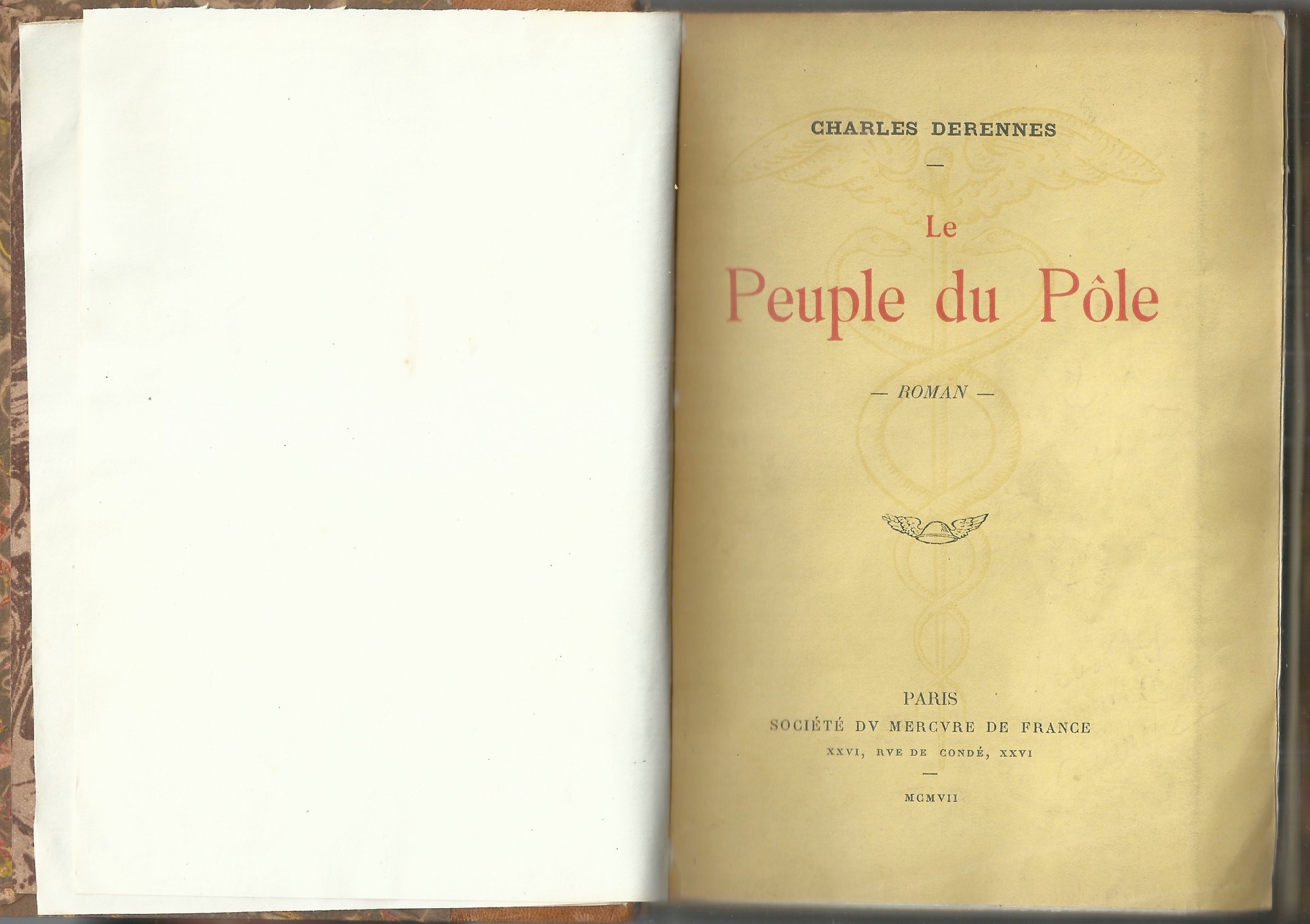

Comme nous l’avons déjà mentionné (1), Charles Derennes est surtout connu comme l’auteur d’un classique du merveilleux-scientifique, Le Peuple du Pôle. (2) Inspiré par Edgar Allan Poe et H. G. Wells, ce roman relate la découverte d’une race anthroposaure au cours d’une expédition arctique. Nous en mettons aujourd’hui en ligne quelques extraits, précédés de ce qui constitue sa toute première version, l’« Histoire racontée par la mer, » parue dans le quotidien L’Auto, le dimanche 27 mai 1906.

–––––

(1) Voir l’article « H. G. Wells et le peuple marsien, » déjà publié sur ce site.

(2) Le roman de Charles Derennes a fait récemment l’objet d’une réédition aux Éditions du 26 octobre.

–––––

Jean-Louis de Vénasque a grandi dans une réclusion complète, et, dès son enfance, il s’est bien promis d’aller voir « ce qu’il y a dans les pays qui sont derrière les montagnes. » Maître de sa fortune, libre, n’ayant aucune attache de famille, il vit dans l’obsession de cet inconnu. Il retrouve un camarade de collège, l’ingénieur Ceintras, qui, lui aussi, ne pense qu’à s’évader de l’existence banale de notre vieux monde. Ils iront au Pôle Nord, dans un ballon imaginé par Ceintras. L’expédition se prépare dans le plus grand secret ; après des hésitations, après des discussions qui promettent entre eux la plus mauvaise entente, ils partent. Un beau jour, la nacelle se trouve arrêtée par une plaque aimantée. Ils sont au Pôle. C’est un monde nouveau qui s’ouvre à leur curiosité. Le Pôle est habité. Étrange population d’ailleurs, et qui semble échappée d’un traité de paléontologie. À quel genre appartiennent ces monstres, il est difficile de le déterminer. Ils ont la tête des reptiles, les yeux ronds, sans paupières visibles ; le nez remplacé par deux trous béants ; en guise de bouche, une fente énorme garnie de dents aiguës, et pour menton, des replis de peau flasque. Pour marcher, il s’aident à la fois de membres postérieurs et d’une queue ; leurs bras courts se terminent par de longues mains qui ont l’aspect de tentacules. Et ces êtres sont doués de raison ; ils sont industrieux ; ils construisent des machines et sont « d’extraordinaires électriciens. » N’ont-ils pas démonté le moteur du ballon, pour l’étudier ? Vivant de la pêche, ils demeurent dans des cavernes et ils suppléent au jour que la position polaire leur mesure chichement, à l’aide de la lumière électrique. De puissantes machines leur procurent un jour violacé qui semble les ravir. Et leur civilisation ? Ils sont doux, timides. S’ils accueillent les étrangers sans enthousiasme et semblent se demander ce qu’ils leur apportent, ils n’osent pas résister à leurs violences et se laissent massacrer, sans essayer de se défendre ou de se venger. Habitant dans un espace restreint qui limite les nécessités de la vie, ils limitent aussi le nombre des individus, soit en ne laissant pas éclore tous les œufs, soit en supprimant les vieillards. Ils communiquent entre eux par des susurrements qui sont une forme de la parole. Entre eux et les deux étrangers, les contacts sont difficiles, et les malentendus nécessaires, accrus par des accès de démence des Européens, amènent des drames sanglants. Voilà ce qu’a vu ou cru voir Louis de Vénasque ; ni lui ni son compagnon n’est jamais revenu, et l’on a connu leur aventure par une relation enfermée dans un bidon de fer blanc. Était-il fou ? et cette démence qu’il attribuait à l’ingénieur, son cerveau n’en était-il pas atteint ? Mystère que l’auteur ne pénètre pas. M. Charles Derennes n’a voulu ni faire une satire de nos mœurs, ni tracer un programme de régénération sociale. Il se distingue ainsi des écrivains qui ont manié ce genre. Il nous a jetés en pleine fantaisie ; mais, outre l’attrait du spectacle qu’il imagine, son livre met en relief ce que devient notre pauvre cerveau, quand nous sortons de notre milieu. Il faut toutes les habitudes de la vie pour nous conserver en équilibre. Les deux héros de M. Charles Derennes en font l’expérience à leurs dépens. Écrit avec finesse et un parfait souci de la forme, sans que l’intérêt languisse jamais, le Peuple du Pôle aura certainement le très vif succès qu’il mérite.

–––––

(« Le Liseur, » « Les Livres, » in Figaro illustré, n° 210, septembre 1907)

HISTOIRE RACONTÉE PAR LA MER

–––––

… que d’autres que nous se proposaient de gagner le pôle en dirigeable. Dès que le bruit de ce projet commença à retentir dans la presse, Ceintras et moi, qui avions travaillé en silence et qui étions prêts, décidâmes de partir immédiatement. Au commencement de l’été polaire, nous débarquâmes au Spitzberg et, le 4 juin, les opérations de remontage et de gonflement étant terminées, nous nous élevâmes au-dessus de la Terre du Nord-Est. Le grondement du moteur sembla refouler autour de nous le silence épais des solitudes ; les hélices furent embrayées… Un frémissement, un léger bond en avant, et l’immense oiseau prit son essor, en nous entraînant vers la plus étrange exploration qu’eussent jamais tentée les hommes.

Vers la fin du deuxième jour, l’aéronef dépassa le point extrême atteint par Nansen et entra dans le mystère des régions vierges. Presque confortablement installés dans notre cabine que chauffait un appareil utilisant les gaz d’échappement, nous devisions avec une tranquillité d’esprit surprenante. Et, par les hublots, nous continuions à voir le paysage que les récits des explorateurs nous avaient rendu familier. C’était toujours le chaos de glaces et de neige évoquant l’image d’une mer que le froid eût figé au moment de sa plus prodigieuse fureur.

« Voilà ! dit Ceintras avec un geste de dépit ; toujours la même chose, pour changer !… Dans quelques heures, nos appareils marqueront que nous passons au-dessus du pôle… Et puis… et puis, ce sera tout…

– Qui sait ? essayai-je d’insinuer. La mer libre…

– Ah ! baste, la mer libre ! ricana-t-il. D’ailleurs, la verrions-nous, on nous en a tant rabattu les oreilles que ce ne serait encore rien de bien neuf… »

Mais, pouvions-nous prévoir alors le mystère et l’horreur inouïe qui nous attendaient ?

*

À peine nous étions-nous tus qu’un spectacle imprévu frappa nos yeux : le ciel, en face de nous, s’illumina. Je crus d’abord à une aurore boréale ; mais c’était moins une lueur magnétique et diffuse que le reflet d’une gigantesque flamme cachée qui eût vacillé par instant. Ce qui me surprit, ce fut surtout la coloration violette de cette source lumineuse ; le paysage qu’elle éclairait n’avait véritablement plus rien de terrestre. Cependant, le rideau de brumes se déchirait à l’horizon, et l’immobile soleil du pôle apparaissait, énorme et terne. Mais il était au milieu de cette clarté comme un ver-luisant sous l’éclat d’une lampe à arc ; ce n’était pas de lui que venait la lumière du jour étrange qui succédait à la pénombre où nous avions navigué jusque-là. Nous ouvrîmes les hublots pour mieux nous rendre compte… et nous nous regardâmes avec une stupéfaction émerveillée : l’affreux froid cinglant n’existait plus et la température était presque douce.

À cent pieds environ au-dessous de nous apparaissaient des rocs, des gazons, des végétations, à mesure que nous nous avancions vers la chaleur et la lumière. Puis, nous entendîmes une sorte de cri poussé évidemment par un animal ; les yeux cloués au sol, nous n’y remarquâmes rien, sinon que les derniers vestiges de neige avaient curieusement l’air de se mouvoir… Mais nous attribuâmes ce fait bizarre à quelque phénomène d’optique ou à la surexcitation de nos sens. D’ailleurs, notre attention fut bientôt sollicitée par un nouveau phénomène. L’intensité de la surnaturelle lumière diminuait, et ce fut bientôt une sorte de crépuscule sillonné de radiations et de fluorescences. La peur nous prit, nous voulûmes fuir ; alors, gardant le tachymètre, nous constatâmes que nous n’avancions plus ; toute la vitesse fut donnée, le moteur ronfla éperdument, mais l’aiguille indicatrice, après avoir une seconde oscillé faiblement, rétrograda vers O… On eût dit que nous étions entravés par d’invisibles et impalpables chaînes… En même temps, un inexplicable sommeil nous envahissait ; nous essayâmes de résister. En vain. J’entendis Ceintras me demander d’une voix exténuée : « Que faire ? » Je n’eus pas la force de répondre. Et nos esprits sombrèrent dans une profonde nuit.

*

Je me réveillai baigné de lumière violette. Il faisait jour… Je compris de suite que le ballon reposait sur le sol. Affolé, sans me soucier de Ceintras qui dormait encore, j’ouvris la porte de la cabine. Ah ! comment dire l’affreuse terreur qui m’étreignit ? Devant moi, c’était un grouillement d’êtres inconnus, gros à peu près comme des phoques, aux corps cylindriques, entièrement dépourvus de membres, et recouverts de poils blancs, qui s’émurent et s’agitèrent au bruit de la porte. J’eus immédiatement l’intuition que ces monstres étaient doués de raison et d’intelligence ; d’ailleurs, j’avais eu le temps d’entrevoir, çà et là, des constructions et des machines d’aspect inusité, qui devaient être leurs œuvres. Après un mouvement de recul à ma vue, ils se rapprochèrent de moi en rampant, pareils à de grandes limaces qui eussent été agiles et rapides… Mais, au repos, pour mieux m’examiner, ils se soulevèrent sur la partie antérieure de leur corps, et je vis alors, au-dessous de tentacules repliées en forme de capuchon, des faces grotesquement, odieusement humaines. Ils fixaient sur moi leurs yeux rosâtres et semblaient se communiquer leurs impressions par un susurrement très léger.

Je regardai le ballon. Il était intact et nullement dégonflé ; mais, ayant vainement fait écouler toute l’eau qui nous servait de lest, je me rendis compte qu’il reposait sur une longue pierre rectangulaire et brune, due évidemment à l’industrie du peuple polaire, et qui constituait une sorte d’aimant infiniment puissant ; la poutre armée y adhérait aussi irrésistiblement que si on l’y eût soudée. Et je compris ce qui avait entravé la veille le vol de notre ballon ; utilisant, par des procédés qui m’échappaient, une énorme force magnétique, les monstres l’avaient attiré à eux, sans doute pour nous observer de plus près.

*

Je suis là, dans leur pays, parmi eux, depuis, quelques heures, seul, ou comme seul, puisque Ceintras ne s’est réveillé que pour devenir fou et tuer dans un accès de terreur démente trois des monstres qui s’étaient avancés pour l’examiner à son tour. De ce fait, j’ai perdu mon dernier espoir, qui était de lier commerce à la longue avec le peuple polaire, et de me faire entendre de lui. Après la fatale imprudence de Ceintras, les monstres se sont enfuis avec de longs susurrements plaintifs et ont disparu dans des trous sur lesquels se sont ouvertes, puis refermées des trappes de fer ; j’ai eu le temps d’apercevoir, dans un lointain lumineux, comme une grande ville souterraine, d’entendre le grondement de leurs machines… Prodigieuses m’apparaissent dès à présent leur intelligence et leur puissance ; ainsi, j’ai la certitude que ce sont eux qui produisent artificiellement, pour qu’une vie civilisée et sociale soit possible en ces latitudes, ce jour et cette nuit qui nous surprirent tant… La nuit va revenir bientôt, avec le froid et le sommeil magnétique. Nous réveillerons-nous jamais ?

Nul doute que les monstres ne soient en train de décréter notre mort. Ils immoleront naturellement aussi les êtres de mon espèce qui, par la suite, s’aventureront en leur domaine… Avec un affreux serrement de cœur, je pense que des hommes s’apprêtent à renouveler notre expérience. Le temps me presse. Je vais enfermer ce papier dans un vieux bidon d’essence et le jeter dans un fleuve qui coule près d’ici ; la, banquise sans doute est au bout de ce fleuve ; j’espère que la lente dérivation des glaces ramènera ce document vers la patrie humaine. Puisse Dieu guider mon message et qu’il arrive à temps !…

–––––

(Charles Derennes, in L’Auto, septième année, n° 2049, dimanche 27 mai 1906 ; illustration d’Alfred Kubin, « Die Sumpfmutter, » in Wieland, sixième année, n° 6, 1920)

LE PEUPLE DU PÔLE [EXTRAITS]

–––––

CHAPITRE VIII

LA FACE AURÉOLÉE D’ÉTOILES

Étendu sur la couchette, au fond de la cabine, Ceintras chantonna longtemps, sans prendre davantage garde à ma présence que si je n’avais pas existé ; puis des silences de plus en plus longs ponctuèrent sa monotone mélopée, sa voix devint plus faible et plus lente, ses paupières papillotèrent et, bientôt, à la régularité bruyante de sa respiration, je me rendis compte qu’il dormait.

Alors l’horreur de ma situation m’apparut avec une impitoyable netteté. Séparé de la patrie humaine par d’infranchissables obstacles, exilé, à peu près sans espoir de retour, dans un pays de cauchemar, condamné à la perpétuelle inquiétude d’un peuple mystérieux, plein de ressources et probablement hostile, exposé à ses incompréhensibles embûches, j’étais en outre privé, à présent que mon compagnon venait de sombrer dans la démence, du seul être sur lequel j’aurais pu m’appuyer…

Et la nuit polaire allait revenir ! Bientôt la clarté violette s’évanouirait, et ce serait la lutte inutile contre l’irrésistible sommeil. Étais-je destiné à m’en réveiller, cette fois ? S’il était vrai que les habitants du Pôle nous redoutaient, ne profiteraient-ils pas de notre impuissance pour nous immoler, ou, – hypothèse plus horrible encore, – pour nous enchaîner et nous transporter au fond de leurs demeures souterraines ? Et quels supplices nous y attendraient ? Telles étaient à présent mes pensées. Je me laissai aller à un découragement morne et bientôt je sentis de grosses larmes ruisseler le long de mes joues.

Mes nerfs, détraqués par tant d’émotions successives, étaient à bout de ressort. Je défaillais de fatigue, peut-être aussi de faim, et je compris soudain que j’allais m’évanouir. Alors, utilisant tout ce qui me restait d’énergie, je me levai en chancelant et me versai un grand verre de cognac que je bus d’un trait. Immédiatement, mon sang courut avec plus de chaleur et de vivacité dans mes veines : « C’est le seul moyen de reprendre un peu de courage, » pensai-je… Et, coup sur coup, je bus deux autres lampées.

Ensuite, il me parut que mon sort n’était pas si atroce que je me l’étais imaginé tout d’abord. Sous l’effet stimulant de l’alcool, de nouvelles pensées, plus optimistes, se firent jour dans la confusion de mon esprit, et la crise de désespoir que je venais de traverser ne me sembla plus que la conséquence d’un trouble cérébral ou d’une faiblesse physique… La disparition du moteur ? Mais, à moins que la cruauté des hommes ne fût proportionnelle à leur puissance, il était probable que le peuple du Pôle consentirait à nous le restituer tôt ou tard. Sans doute, étant données mes faibles connaissances mécaniques, il me serait difficile de remettre le ballon en état de marche et de le diriger convenablement ; mais la folie de Ceintras était-elle définitive ? Je me rappelai que de tout temps je l’avais jugé moi-même quelque peu déséquilibré, et, certes, dans les récents événements, il y avait bien de quoi désorienter et troubler momentanément l’esprit le plus sain… Enfin, à supposer qu’il me fût désormais impossible de quitter ce pays, – dussé-je même y trouver la mort avant l’heure, – valait-il la peine, après tout, de m’en attrister outre mesure ? Existait-il pour moi aucune raison sérieuse de tenir à retourner un jour dans ma patrie, à vivre de nouveau au milieu d’une civilisation familière ? Y avais-je jamais su trouver autre chose que de l’ennui, de l’écœurement et du dégoût ? Mieux valait, en somme, jouir sans arrière-pensée du plaisir de voir mon unique souhait exaucé, et affronter l’aventure en homme qui n’a rien à y perdre.

Cependant, çà et là, des irisations vertes commençaient à ondoyer sur le manteau violet du jour polaire. Bientôt, elles le sillonnèrent horizontalement, de plus en plus étendues, de plus en plus nombreuses, et ce crépuscule de proche en proche se transformait en nuit avec une incroyable rapidité. Déjà je sentais, comme la veille, une sorte de vertige s’emparer de moi, un voile couvrir mon esprit, mes paupières vaciller. « Non ! pas cela, pas cela ! » m’écriai-je comme si j’avais eu affaire à des ennemis conscients… Et, comprenant que j’allais encore devenir l’esclave de la peur, je me remis à boire, en attendant la nuit…

Elle vint et, accroupi dans le coin le plus reculé de la cabine, il me parut qu’elle allait m’atteindre comme la massue d’un chasseur s’abat sur une bête traquée. Mes membres s’étaient alourdis, le moindre mouvement me semblait exiger un effort énorme d’énergie et de volonté ; mais, à ma grande surprise, mon cerveau restait lucide et, dès cet instant, j’eus le pressentiment que le sommeil magnétique ne s’emparerait pas complètement de moi. Avait-il moins de prise sur mes nerfs qui l’avaient déjà subi une fois ? Était-ce une heureuse conséquence de l’alcool absorbé ? Ces deux explications se présentèrent à mon esprit, mais, à ce moment, je jugeai superflu de donner la préférence à l’une d’elles.

J’avais chaud et l’air s’était raréfié dans la cabine hermétiquement close. J’ouvris le hublot ; des bouffées de fraîcheur arrivèrent du dehors ; la petite sensation d’étouffement qui, toute la journée, m’avait étreint la gorge disparut bientôt ; mes poumons se dilatèrent plus librement et je respirai avec délice cet air qui, en perdant sa coloration, avait repris sa pureté légère et fluide. Le paysage du Pôle, pour la première fois, se montrait à moi éclairé seulement par un vague et lointain soleil. À cela près que mes yeux déroutés par ces brusques variations de clarté percevaient les étoiles durant le jour polaire, – au sens humain et habituel du mot, – je me retrouvai sur la Terre, j’étais chez moi. Au-dessous du hamac où je venais de m’étendre, Ceintras dormait, d’un sommeil paisible et profond… Un instant, je pus croire avoir rêvé tout ce qui était advenu depuis notre arrivée au Pôle.

En face, le hublot encadrait un beau cercle de lapis pâle incrusté de points d’or. Mes yeux se tournèrent vers lui et restèrent fixés sur le tremblotement lumineux des étoiles ; je compris que le sommeil venait, mais, à présent, il ne m’effrayait plus : il était consenti et non subi. Mes pensées devinrent nébuleuses, je me demandai en quel endroit de l’espace, à quel moment du temps, je pouvais bien me trouver… Puis je ne pensai plus à rien.

Soudain, dans le cadre du hublot, une blancheur apparut. Du fond de ma somnolence, je constatai que cela ressemblait à une face grossièrement sculptée dans de la neige et qu’elle se détachait nettement sur le bleu grisâtre du ciel, environnée d’une indécise auréole d’étoiles. Je dus rester ainsi quelques secondes, dans une demi-conscience, à regarder la chose vaguement, sans y attacher plus d’importance qu’à une de ces visions baroques qui précèdent souvent le sommeil. Puis, dans un brusque éclair de raison, je sursautai et me dressai sur mon séant ; mais, alors, j’eus beau ouvrir mes yeux tout grands : le hublot n’encadrait plus que le ciel sans fond et les étoiles lointaines. Je me jetai à bas du hamac sans trop comprendre ce qui s’était passé ni savoir ce que j’allais faire. Mes regards errèrent sur Ceintras endormi, sur la bouteille de cognac à moitié vide et, peu à peu, je repris complètement le sentiment de la réalité : « Je me serai endormi ; j’aurai rêvé, pensai-je… Cela doit être un rêve, cela ne peut être qu’un rêve… » Mais c’était en vain que je me répétais ces mots ; je ne parvenais pas à bien me convaincre.

Je résolus de lutter énergiquement contre la fatigue afin de me rendre compte de ce qui se passerait. Je m’assurai que mon revolver était chargé, je le posai près de moi sur une planchette et j’allumai un cigare. Des minutes longues comme des siècles s’écoulèrent dans l’anxiété de l’attente. Je ne vis rien. Ensuite, il me sembla entendre comme un frôlement au-dehors ; je fis deux pas, m’arrêtai… Tout était déjà redevenu absolument silencieux. Alors, ayant reporté mes yeux sur le hublot, je vis la face qui m’épiait.

Je la vis, ou plutôt je l’entrevis à peine, durant une demi-seconde ; mais ce temps m’avait suffi pour ressentir la plus intense impression d’horreur. Comment la rendre ici ? où trouver des mots pour me faire comprendre ? Imaginez l’effet que peut produire quelque chose d’impossible… et de quasi tangible en même temps. Car, cette fois, je n’avais pas rêvé, j’en étais sûr ; j’avais vu, bien vu la face de cet être : un front proéminent, surmonté de peaux plissées, ridées, qui retombaient de chaque côté comme les boucles d’une chevelure neigeuse ; point de menton, une bouche de reptile, des narines rondes au bout d’une sorte de nez camard et, au-dessus de ce nez, des yeux, de grands yeux profonds qui donnaient à cette monstruosité une apparence odieusement humaine !

J’avais vu, mais je voulais voir mieux encore et cette fiévreuse curiosité fut plus forte que la terreur et le dégoût. De nouveau, ce furent des bruissements confus et comme des chuchotements derrière la porte. Alors, sans réfléchir plus longtemps aux conséquences de mon acte, je la poussai violemment ; il y eut un choc, des cris étouffés, des bonds, une débandade éperdue… Je regardai : les fourrés de cactus et de fougères s’agitèrent au passage d’invisibles fuyards. Je me lançai à leur poursuite ; un instant, j’aperçus, tout près du fleuve, dans un endroit découvert, deux ou trois formes blanches ; je précipitai ma course, mais quand j’arrivai à cette clairière, il n’y avait plus rien, – rien qu’une porte aménagée au flanc de la berge, et pareille à celle que Ceintras et moi avions découverte le jour précédent.

Mais la porte, cette fois, était ouverte. M’agenouillant sur le sol, au seuil même de la galerie ténébreuse, j’essayai d’abord vainement d’y apercevoir quelque chose : il n’y avait devant moi que de l’ombre et du silence. Puis un faible bruit me parvint, analogue au tic-tac d’une pendule ; seulement, je me rendis compte qu’il devait en réalité être très fort et venir de très loin. Un instant encore, je prêtai l’oreille, mais soudain la porte se referma automatiquement avec un bruit sec que multiplièrent de lointains échos.

Je consultai ma montre. Elle s’était arrêtée durant notre premier sommeil, mais je l’avais remontée depuis, afin qu’elle nous indiquât au moins la durée du temps, à défaut de l’heure des hommes. Je constatai alors que la lumière violette n’avait pas disparu depuis plus de trois heures ; sans nul doute, « la nuit » allait durer longtemps encore ; inquiet de ce qui pouvait se passer autour du ballon pendant mon absence, je revins lentement sur mes pas. Sous les plantes basses et touffues, dans tous les coins où s’amassait l’ombre, je devinais que des êtres m’épiaient. Plusieurs fois même, j’entendis derrière moi des bruits de feuilles froissées ; mais j’eus beau me retourner brusquement, écarter les branches, fouiller les buissons des mains et des yeux, m’élancer en courant sur une piste imaginaire, il me fut impossible d’entrevoir de nouveau les formes blanches vaguement aperçues quelques minutes auparavant.

Je ruisselais de sueur ; la rage et l’exaspération tendaient douloureusement mes nerfs. Je me dirigeai de nouveau vers le fleuve, afin de boire et de rafraîchir mon visage. Alors, pour la première fois, je me trouvai en face du plus prodigieux spectacle que jamais homme ait pu contempler. Sur le fond sablonneux de la rivière, au-dessous de la sombre transparence de l’eau, apparaissaient çà et là de phosphorescentes lueurs violettes qui, s’étendant peu à peu, recouvrirent aussi les bas-fonds de gravier et les petits rocs enguirlandés de plantes aquatiques. Bientôt, le fleuve eut l’air de couler sur des améthystes illuminées contre lesquelles je voyais se découper en noir les silhouettes de grands poissons qui fuyaient… Lentement, la clarté violette s’élevait dans l’eau, se mélangeait à elle et, quand elle en eut atteint le niveau, le fleuve, dans la pénombre du Pôle, ressembla à quelque Phlégéthon ou à quelque Cocyte qui aurait roulé du soufre enflammé. Mais après avoir envahi l’eau, la clarté monta dans l’air, s’épandit sur les rives, et ce fut comme si le fleuve avait débordé soudain ; instinctivement, je me reculai, je me plaçai sur un petit tertre ; la clarté atteignit mes pieds en moins de cinq minutes. La tranquille régularité de son ascension et de sa diffusion donnaient l’idée d’une force inévitable, fatale. Déjà, sur les points les plus bas de la plaine, la terre en était inondée ; cela montait du sol comme une végétation de lumière ; des faisceaux minces et palpitants surgissaient, se multipliaient, se rapprochaient les uns des autres et se confondaient enfin en une nappe immobile de clarté.

Je me répétais : « C’est le jour, le jour polaire qui se lève… » Et cependant, j’étais étreint d’une angoisse contre laquelle ma raison ne pouvait rien ; j’avais l’illusion de me noyer, d’être submergé par une marée immense ; je demeurais immobile, crispant les poings. La clarté dépassa mes épaules, effleura mon menton ; alors, cela devint horrible, car il me semblait que, dans quelques secondes, j’allais suffoquer, m’étouffer, lorsque j’ouvrirais la bouche pour prendre haleine… Si puéril ou insensé que cela puisse paraître, je me baissai brusquement, à peu près pareil au baigneur qui se plonge dans l’eau d’un seul coup, afin de faire durer le moins possible une sensation désagréable de froid. Quand je me relevai, mes yeux étaient encore au-dessus de la nappe de clarté ; seuls jusqu’à l’horizon, les sommets du ballon à ma gauche et du coteau à ma droite restaient encore dans la pénombre, et, – chose que bien des hommes auront peine à concevoir, – tandis que l’azur du ciel devenait plus sombre, les étoiles pâlissaient ; elles s’éteignirent complètement derrière le rideau violet… Je levai les bras, et mes mains, en sortant de l’atmosphère lumineuse, me parurent être tout contre le ciel.

Peu de temps après, je m’assis pour me reposer un peu avant de continuer ma route. Je me souviens d’avoir, un instant, tenté d’ordonner quelque peu les milliers d’images et d’idées confuses qui tourbillonnaient dans ma tête. J’y renonçai vite : j’étais à bout de force, accablé, brisé… Et soudain le monde, autour de moi, sembla véritablement s’écrouler dans les ténèbres ; il m’est impossible de dire si je venais de m’endormir ou de m’évanouir.

CHAPITRE IX

HEURES D’ATTENTE

La période qui suivit fut pénible et trouble. Avant que rien de définitif se manifestât, neuf fois s’éteignit et reparut la lueur violette. Les sensations humaines s’émoussent si vite que, maintenant, dans l’anxiété des nuits, j’attendais véritablement le jour polaire avec impatience. Je devinais que les nuits étaient hantées de présences sournoises, mais je ne voyais pas très clair en moi-même et, aux heures où, recouvert de son manteau violet, le pays redevenait paisible et désert, il m’arrivait de me demander si les visions nocturnes étaient réelles ou si mon cerveau surexcité les enfantait.

C’eût été pour moi un grand soulagement de faire part à Ceintras de mes impressions et de mes découvertes ; il retrouvait parfois sa raison et il me semblait que chaque jour apportait dans son état mental un mieux sensible ; mais je craignais justement de retarder ou de compromettre par ces révélations trop troublantes une guérison dont il ne fallait pas désespérer.

Je vis venir sans trop d’appréhension la nuit qui suivit celle où je m’étais tenu éveillé. Comme j’avais pu échapper une fois au sommeil magnétique, je m’en croyais délivré pour toujours. Ce fut au milieu de cette belle confiance qu’il me saisit brutalement ; je n’eus même pas le temps de lutter et les songes terrifiants recommencèrent.

À mon réveil, Ceintras était assis par terre devant la porte de la cabine et sanglotait, le front dans les mains.

« Pourquoi pleures-tu ? » lui demandai-je.

Il ne parut pas m’entendre et ne cessa pas de gémir. Alors, écartant doucement ses doigts sur son visage, je renouvelai ma question avec plus de force :

« Voyons, Ceintras, pourquoi pleures-tu ? »

Il fut secoué d’un brusque frisson, puis son regard égaré, après avoir erré çà et là, rencontra le mien.

« Pourquoi je pleure ? pourquoi ?… Eh bien, je croyais que mes malheurs étaient finis, que je pourrais dormir tranquille : je m’étais si bien reposé, l’autre nuit !… Et voilà : à présent, ils reviennent…

– Qui, « ils » ? questionnai-je, en m’efforçant de dissimuler mon trouble.

– Eux ! Je ne sais pas comment les nommer, tu comprends… Mais je les sentais bien, ils se penchaient sur moi, me palpaient, me retournaient, me flairaient, et j’étais comme une chose, une pauvre chose qui ne peut pas se défendre, ni crier… »

J’essayai de donner à ses idées un autre cours. Mais comme tout ce qu’il me disait concordait avec ce que j’avais éprouvé moi-même ! Pendant mon sommeil en effet, – je m’en rendais bien compte à présent, – j’avais dû subir avec la plus complète inertie le contact mou et froid de tentacules, de pattes, de mains… Et, d’autre part, puisque Ceintras avait dormi tranquillement la nuit où j’avais pu rester éveillé, que conclure de tout cela, sinon que les monstres entrevus, dont la crainte seule entravait l’inquiétante curiosité, avaient profité de notre sommeil et de notre impuissance pour venir nous observer méticuleusement.

Mais que fallait-il penser de ces monstres ? Devais-je dès à présent me résigner à voir en eux l’intelligence du monde polaire, ou n’étaient-ils en définitive que des animaux merveilleusement domestiqués et dressés ? Cette dernière hypothèse me parut d’abord la plus logique, peut-être parce qu’elle me plaisait davantage. Pour mieux me la confirmer à moi-même, – car, bien entendu, je continuais à ne parler de rien à Ceintras, – je cherchais des preuves et je me disais : « Nulle part, ni aux environs des trappes, ni près du ballon, je n’ai relevé l’empreinte d’un pied humainement conformé. Ceindras avait raison : nous devons avoir affaire à des troupeaux qui viennent paître durant la nuit. » Pourtant, c’était en vain que je tentais de chasser de mon esprit l’image de la face par deux fois aperçue dans le cadre du hublot ; implacable était l’obsession de son regard presque humain, de ce regard que quelque chose éclairait… Et, malgré tous mes efforts, j’en arrivais constamment à cette supposition, qui pour moi représentait le pire : « Si c’était là l’homme du Pôle ? »

C’est qu’alors cela devenait horrible. Puisque la race polaire, retranchée du reste de la Terre, n’avait pas évolué dans le même sens que les autres races humaines, il paraissait peu probable qu’aucun point de contact intellectuel et moral existât entre elle et nous. Si vraiment il en était ainsi, je ne pouvais plus garder l’espoir d’entrer jamais en relations avec mes hôtes.

Du moment que ces êtres se tenaient cachés durant le jour, il me fallait veiller pour éclaircir le mystère ; mais je n’étais même pas le maître de mon sommeil ! Je cherchai désespérément les raisons qui avaient bien pu une fois me prémunir contre la torpeur irrésistible. Ce n’était pas, comme je me l’étais imaginé tout d’abord, l’accoutumance, puisque, encore la nuit précédente, force m’avait été de céder au sommeil. Soudain, avec une brusque netteté, je me revis dans la cabine, les paupières alourdies déjà, avalant du cognac pour me redonner du courage, et j’eus aussitôt l’intuition que l’alcool avait suffi à m’entretenir dans un état de relative lucidité.

La provision d’alcool que nous possédions était par bonheur considérable ; même, au moment de notre départ, je l’avais trouvée exagérée ; mais Ceintras, uniquement sans doute dans le dessein de me contrarier, s’était refusé à me faire grâce d’une bouteille.

Comme l’on pense, je ne mis pas mon compagnon au courant de ma découverte. Profitant d’un moment où il s’était éloigné, j’enlevai toutes les bouteilles que je pus trouver dans les coffres et les enterrai à l’arrière du ballon après avoir dissimulé dans ma poche une petite fiole destinée à prévenir les premières attaques du sommeil. Ce n’était pas, naturellement, l’égoïsme qui me poussait à agir de la sorte, mais la simple prudence ; il suffisait en effet qu’un seul de nous demeurât éveillé, et ce devait être, en toute logique, celui qui n’avait pas perdu la raison. Je dois dire aussi que Ceintras manifestait depuis quelque temps un penchant immodéré pour les liqueurs, et que, si je n’y avais pas mis le holà, notre précieuse provision eût été rapidement épuisée. Enfin, je craignais qu’en restant lui aussi éveillé durant la nuit, il ne gênât, avec sa folie, les observations que je pourrais faire.

Le jour même où les bouteilles furent mises en sûreté, Ceintras, après le repas, ne manqua pas de réclamer la ration que je lui autorisais d’habitude. J’avais préparé à l’avance une petite comédie destinée à lui donner le change ; de l’air le plus naturel du monde, je me dirigeai vers le coffre ; l’ayant ouvert, je feignis une extrême stupéfaction et m’écriai :

« Ah ! par exemple !… Toutes les liqueurs ont disparu… »

Il s’avança, regarda le coffre, puis tint ses yeux fixés sur moi… Il avait l’air de m’examiner avec méfiance. Alors, afin de dissiper ses soupçons, je fis semblant de réfléchir quelques minutes, puis, me frappant le front, je hasardai :

« Ce sont les habitants du Pôle qui nous les ont volées ! »

Idée malencontreuse. Ces simples paroles suffirent à rendre furieux mon compagnon ; les poings crispés, le visage congestionné, il se répandit contre les pillards en invectives effroyables. Durant près d’une demi-heure, sans qu’il me fût possible de le calmer ou de le retenir, il courut dans tous les sens, fouillant des pieds et des mains les buissons du voisinage. Enfin, épuisé, baigné de sueur, il se laissa tomber sur le sol et ne tarda pas à s’endormir. C’était, du reste, peu de temps avant le crépuscule, et je sentais déjà moi-même une lassitude infinie peser sur mon esprit et mon corps.

J’essayai vainement de hisser Ceintras jusqu’à la cabine. Alors, utilisant ce qui me restait de force, j’allai chercher le petit matelas de la couchette et j’y installai le dormeur aussi bien que je le pus ; puis je ramassai par brassées des fougères sèches qui jonchaient le sol et j’allumai un grand feu destiné à effrayer les monstres ou à leur prouver que nous ne dormions pas. Il est probable que la tactique réussit. En tout cas, c’est à peine si je pus distinguer, tant elles se tinrent éloignées, les quelques formes blanchâtres qui, la nuit venue, apparurent un instant du côté du fleuve pour disparaître presque aussitôt.

Ceintras, en s’éveillant un peu plus tard, ne fut pas médiocrement étonné de constater qu’il avait passé la nuit à la belle étoile, confortablement installé sur le matelas et enveloppé de couvertures.

« Tu dormais si bien, lui expliquai-je, que je n’ai pas pu me décider à te déranger. Au reste, tu vois que cette nuit, bien que nous ne fussions pas à l’abri d’une porte, « ils » ont cru devoir nous laisser tranquilles. »

Il me manifesta une grande reconnaissance des soins que j’avais pris de sa personne. Même, se jetant dans mes bras, il me demanda pardon de l’ennui qu’avait dû me causer l’accès de fureur auquel il s’était laissé aller la veille.

En somme, la succession rapide d’événements déconcertants avait seule déterminé la folie de l’infortuné garçon. Dans le calme relatif des jours qui suivirent, son trouble cérébral diminua peu à peu. Pour épargner nos provisions, toujours en vue d’un retour dont je n’avais pas le droit de désespérer encore, je m’étais mis à tuer avec ma carabine les oiseaux au plumage azuré que nous avions aperçus lors de notre première exploration. Je ne tardai pas à renoncer à cette chasse, car, véritablement, le gibier, maigre et de goût médiocre, ne valait pas la poudre. Ceintras avait été plus heureux. Il s’était fabriqué une ligne tant bien que mal, avec des épingles et de la ficelle, et pêchait dans le fleuve. Encore que son engin fût très primitif, il attrapait des quantités de poissons excellents.

« C’est merveilleux ! s’écriait-il triomphalement à chaque nouvelle prise. Je ne m’ennuie plus du tout ici : le pays est plein de ressources ! »

Cette distraction utile eut en outre l’avantage de contribuer pour beaucoup à le calmer et à le guérir. Moi, afin de ménager mes forces et de rester plus facilement éveillé durant les heures sombres, j’avais pris l’habitude de dormir pendant que Ceintras pêchait.

« Quelle sacrée marmotte tu fais, me disait-il en riant. Vraiment, mon pauvre ami, tu n’es guère l’homme de la situation et, si je n’étais pas là pour te fournir ta nourriture, je me demande ce que tu deviendrais. »

Mais, à d’autres moments, je voyais se marquer sur sa physionomie les traces d’une angoisse et d’une inquiétude profondes. Par suite de cette acuité de sensation que possèdent certains malades, il s’avisait de mille petits faits qui m’échappaient, mais qui prenaient dans son esprit une énorme importance en s’y déformant ou en s’y exagérant. Il lui arrivait de me réveiller brusquement.

« Tu n’as pas vu ? Tu n’as pas entendu ? » criait-il.

Qu’avait-il entendu ou vu ? J’aurais donné très cher pour le savoir ; seulement, dès que je le questionnais, il faisait un geste vague ou prononçait des paroles plus vagues encore :

« Ce que j’ai vu ? Ah ! voilà !… C’est très difficile à expliquer… Au fait, suis-je bien sûr d’avoir vu quelque chose ? Non, non… certainement non ; j’ai eu la berlue ! Dors tranquille ; ne fais pas attention, excuse-moi… »

Et il recommençait à lancer tranquillement sa ligne dans le fleuve.

D’autres fois il avait des intuitions, des pressentiments de la vérité qui me remplissaient d’une indéfinissable terreur. Il me dit un jour :

« Tu les as vus, tu dois les avoir vus ? Comment sont-ils ? Effrayants, n’est-ce pas ?

– Mais non, je ne les ai pas vus, je t’assure…

– Si ! si ! tu les as vus… et il me semble les voir encore dans tes yeux quand je t’en parle… Oh ! ferme tes yeux, je t’en supplie !… »

D’autres fois encore, dans ses instants de lucidité parfaite, il revenait sur le même sujet, mais d’une manière plus rassurante.

« Dis donc, il faudra bien, tout de même, prendre nos dispositions pour les rencontrer, ou pour aller, s’il n’y a pas moyen d’agir autrement, reconquérir le moteur de force.

– Sans doute ! Mais comment pénétrer dans leurs souterrains ?

– Nous avons des cartouches, de la poudre. Nous ferons sauter une de leurs trappes… Oui, c’est cela… Et le plus tôt possible. Cette incertitude est exaspérante… Dis, que penses-tu qu’ils soient, en fin de compte ? »

Sur ce point, même si j’avais cru devoir le mettre au courant de ce que je savais, je n’aurais pas pu encore être bien précis. À présent, durant les quelques heures où le soleil seul éclairait le Pôle, les êtres mystérieux ne se laissaient entrevoir que de très loin. Naturellement, j’étais partagé entre la curiosité et la crainte ; il m’arriva souvent de laisser le feu s’éteindre et de simuler le sommeil pour mieux observer les nocturnes visiteurs ; bientôt, j’entendais les branches craquer sur leur passage, puis les bruits devenaient plus proches et je distinguais à quelques pas de moi des sortes de chuchotements ; alors, la crainte devenait plus forte que la curiosité ; je me levais brusquement, j’enflammais une allumette… et je ne voyais rien que de confuses blancheurs s’évanouissant dans la pénombre.

Cependant, j’avais la persuasion que, bon gré mal gré, je ne tarderais pas à m’instruire davantage sur leur compte. Évidemment ils s’enhardissaient peu à peu ; le feu ne tarda pas à ne plus les intimider outre mesure et ils apparurent alors à la limite même du cercle lumineux. À plusieurs reprises, réfléchissant que somme toute ils ne nous avaient jamais fait de mal, alors même qu’ils eussent pu nous tuer sans aucun risque, je me levai et allai à leur rencontre. Mais le moindre de mes mouvements les mettait en fuite.

Le soir du neuvième jour, énervé au-delà de toute expression par mon ignorance anxieuse, j’étais résolu à tout pour les examiner de près et savoir – savoir, enfin ! – Je m’arrêtai même au dessein d’en abattre un d’un coup de carabine, quelles que pussent être les conséquences de cette téméraire cruauté. Je me revois encore marchant à grands pas au bord du fleuve, le sang brûlé par la fièvre, et répétant à haute voix, comme un dément :

« C’est dit ! Sitôt la nuit venue, j’en tuerai un ! »

Et je fis halte un instant devant une des portes de fer, gardiennes inexorables du mystère ; je cherchai du regard un arbuste ou un pli de terrain où je pourrais me mettre à l’affût… Soudain, j’entendis le grincement du métal le long des rainures, le bruit sec de la plaque à fond de course ; je me retournai : dans l’encadrement de la porte, cloué par l’étonnement ou la peur, livide au milieu de la clarté violette qui abondait sous la voûte du souterrain autant que sous celle du ciel, l’être, en face de moi, se tenait debout.

CHAPITRE X

L’ÊTRE SE MONTRE

Oh ! cette face horrible, effarante !… En vérité, à présent, j’attendais, les yeux fixés sur elle, qu’elle s’effaçât ou s’évanouît, comme les jours précédents ; mais elle demeurait là, et chaque minute semblait accroître son atrocité… Toutes mes pensées m’avaient abandonné ; il n’y avait plus place en moi que pour une stupéfaction douloureuse et morne, et cette impression s’y est si fortement gravée qu’elle persiste aujourd’hui encore, que je sois éveillé ou que je dorme, que cet être soit ou non devant mes yeux… Non, ce ne serait pas assez de la durée d’une vie humaine pour s’accoutumer à son odieuse étrangeté. Ah ! mon souhait a été exaucé autant qu’un souhait peut l’être ! J’ai voulu voir des prodiges, j’en ai vu, je n’en ai que trop vu… Maintenant, j’emporte à jamais en moi l’image de cette face qui, même si je devais un jour revenir vivre parmi les hommes, hanterait mes nuits et mes jours comme le pire des cauchemars ou la plus affreuse folie.

Dès que j’eus observé ce crâne extrêmement développé, hypertrophié par endroits et comme boursouflé d’un excès de cervelle, dès que, surtout, les grands yeux éclairés d’un reflet intérieur se furent posés sur les miens, je compris définitivement que cette créature était douée de raison. Je me rappelle avoir cherché sur elle avec une sorte d’acharnement quelque vestige d’humanité, afin de diminuer dans une certaine mesure le trouble que cette constatation apportait dans mes plus profondes habitudes intellectuelles. Mais l’aspect du monstre ne rappelait en rien celui de l’homme. Il se tenait accroupi sur ses membres postérieurs et devait marcher de même, en se servant comme appui de sa forte queue ; ses bras grotesques et courts, au lieu de tomber au repos, le long de ses flancs, semblaient véritablement sortir de sa poitrine ; point de mains véritables, mais, attachés directement aux poignets des doigts très déliés et très longs, plus longs, à ce qu’il me parut, que les bras eux-mêmes, et à peu près pareils à des tentacules.

Sur la face, nulle trace de poils : une peau blême et terne qui me faisait penser à la couleur d’une tête de veau écorchée. Les yeux étaient ronds, légèrement bombés et encastrés sans paupières visibles dans des orbites proéminentes. À la place du nez, deux trous béants d’où sortait de la buée ; au-dessous, c’était la fente démesurée d’une bouche de reptile garnie d’une multitude de dents aiguës que ne parvenaient pas à recouvrir des lèvres minces et cornées. Aux deux coins de ces lèvres, qui rejoignaient presque des oreilles mouvantes et minuscules, un peu de salive suintait. Le menton n’existait pas ou disparaissait sous de flasques replis de peau molle étagés sur le cou et la partie supérieure du tronc… Puis, par deux fois, les paupières battirent et voilèrent un instant les yeux, blanches, ténues, presque diaphanes comme celles des serpents ou des oiseaux.

Il ne m’était pas possible de chercher plus longtemps à me faire illusion : cet animal et l’homme actuel ne descendaient pas du même ancêtre.

Je crois que nous restâmes à peu près cinq minutes, – cinq éternelles minutes, – à nous regarder fixement. Ensuite, je me souviens d’avoir vu, immobile et glacé par l’horreur, la gueule du monstre s’ouvrir avec un sifflement doux pendant qu’il faisait un pas vers moi ; et, je ne sais trop pourquoi, cette gueule me parut alors menaçante et prête à mordre… Mes yeux se fermèrent ; je ne fus même pas capable de reculer, et je sentis bientôt une haleine âcre et glacée sur mon visage. J’aurais vu la mort s’approcher à petits pas que je n’aurais pas été plus affolé… Quand je rouvris les yeux, la face était à quelques centimètres à peine de la mienne.

Soudain, une furieuse colère s’empara de moi, plus forte que le dégoût et que la peur. La taille du monstre était légèrement supérieure à la mienne et la peau flasque de son cou pendait à la hauteur de mes dents ; dans un inconcevable accès de rage contre lequel ma raison ne put rien, je me précipitai et je mordis, oui, je mordis comme font les bêtes au comble de l’effroi. Comment rendre la sensation sur mes lèvres et ma langue de cette chair pareille à un caoutchouc compact et difficilement pénétrable ?… Le monstre, épouvanté, poussa un cri qui résonna comme le grincement de deux plaques de cuivre brusquement frottées l’une contre l’autre, bondit agilement en arrière et disparut au tournant du souterrain.

Lorsque le calme et l’ordre furent peu à peu revenus dans mon esprit, il ne me resta plus qu’à maudire l’imprudence de mon mouvement impulsif ; je comprenais bien qu’à cette heure décisive où se jouaient notre avenir et sans doute notre vie, le moindre de mes actes prenait une importance considérable, et que, dominant mes nerfs, je n’aurais dû agir qu’avec une extrême réflexion. Et voilà ! cet être qui s’était évidemment approché de moi sans dessein hostile, uniquement – après une longue hésitation – pour m’examiner de près en plein jour et tenter peut-être d’entrer en relations avec moi, je l’avais, me jetant sur lui, mordu bestialement ! Ne courions- nous pas désormais le risque d’être considérés par le peuple du Pôle comme des animaux malfaisants et dangereux ?

Je repris le chemin du ballon, fort irrité contre moi-même. Je trouvai Ceintras sur la berge, en train de ranger ses lignes et se préparant au départ. Toute la journée, il avait été aussi raisonnable que possible ; il ne me semblait pas que rien de fâcheux eût altéré cet état mental durant mon absence et, avec une certaine amertume, je pensais qu’après l’acte que je venais de commettre, je n’avais guère le droit de me considérer comme beaucoup plus sensé que lui. Aussi, Ceintras m’ayant demandé les raisons de mon air pensif, je lui répondis sans préambule :

« Voilà : j’ai vu un des habitants du Pôle ; je l’ai vu de tout près, comme je te vois en ce moment…

– Ah ! et alors ?

– Eh bien, ce n’était pas un homme, c’était… c’était…

– Quoi donc ?

– Je ne sais pas te dire… quelque chose de pareil à un grand lézard qui se serait tenu sur ses pattes de derrière…

– C’est bien cela, murmura Ceintras après quelques instants de méditation.

– Comment ? m’écriai-je, « c’est bien cela… » Tu en avais donc aperçu un déjà ?

– Oui, répondit-il. Et si je ne t’ai pas mis au courant, c’est que je ne pensais pas que le moment fût venu d’agir…

– Pourquoi ?

– Pourquoi ? Parce que, – je m’en rendais bien compte, – j’ai été, ces jours-ci, malade, très malade… sans trop en avoir l’air. Et je me méfiais quelque peu des pensées qui pourraient me venir durant cette maladie. C’est fini ; je vais bien, tout à fait bien…

– Mon pauvre ami ! dis-je en lui prenant affectueusement les mains… Mais, à présent, que faire ?

– Je vais continuer à y penser. Nous nous heurterons évidemment à des difficultés de toutes sortes. D’abord, nous sera-t-il jamais possible de nous faire entendre de ces créatures ? Leur gosier doit être aussi incapable d’imiter les sons du langage humain que le nôtre de produire et d’assembler d’une manière intelligente les susurrements et les sifflements dont ils usent pour exprimer leurs pensées…

– Tu sais donc aussi que leur langage…

– Oui.

– Et depuis quand ?

– D’une manière certaine, depuis tout à l’heure. Trois de ces singuliers personnages sont apparus soudain au bord du fleuve, à peine à dix mètres de moi… À ma vue, ils se sont arrêtés et, après quelques instants d’ahurissement ou de peur, ils se sont mis à converser sans me quitter des yeux ; car ils conversaient, il n’y a pas de doute possible… Si j’étais demeuré immobile, peut-être se seraient-ils encore plus approchés de moi.

– Mais tu as bougé, et alors… Raconte ! raconte !

– À quoi bon ? tu en sais aussi long que moi. Et ce n’est guère le moment de parler en vain…

– Oui ! mais que faire ? mon Dieu ! que faire ?

– … Voient-ils seulement les choses de la même façon que nous ? dit Ceintras, sans avoir l’air de prendre garde à mes dernières paroles. Ils vivent en société, ils sont intelligents, peut-être même le sont-ils dans des proportions qui dépassent tout ce qu’il est humainement possible de concevoir… Mais ce n’est nullement là une raison pour que leurs sentiments ne diffèrent pas profondément des nôtres. Et s’ils ignorent la pitié, la clémence, que va-t-il advenir de nous ?

– En tout cas, dis-je, ils semblent éprouver la peur, tout comme les hommes. Qui sait ? nous sommes pour eux des objets d’horreur, des cauchemars réalisés…

– Ils ont peur, évidemment. Mais ils paraissent aussi – heureusement ! – tourmentés par une grande envie de s’instruire sur notre compte. Dire qu’il serait si simple de nous entendre !… Mais regarde, voici la nuit qui, dans un instant, va nous condamner à l’impuissance !… »

Il n’eut pas plutôt prononcé ces mots que ma résolution fut prise. Je m’approchai de lui et, lui posant la main sur l’épaule, je lui expliquai qu’il existait un moyen d’éviter le sommeil. Je lui exposai également les raisons pour lesquelles je n’avais pas cru devoir le mettre au courant. Il m’approuva, – il lui était bien difficile de faire autrement, – mais je compris qu’il ne pouvait tout de même se garder d’une certaine irritation à mon endroit. Pour y parer, je continuai à me justifier de mon mieux :

« Tu vois, à présent que tu es… que tu es guéri, je me hâte de mettre un terme à cette cachotterie nécessaire.

– Parfaitement ! je ne t’en veux pas. Pourquoi t’en voudrai-je ?… C’est égal, tu fais tes coups en dessous, tu sais dissimuler ! Mes compliments. Ah ! ah !… »

Il riait ; mais ce rire sonnait un peu faux.

« Je suis guéri, reprit-il, et je constate avec plaisir qu’il te tardait de le reconnaître. Seulement, je t’en prie, évite bien de me faire sentir, en prêtant à mes paroles et à mes gestes une attention spéciale, que tu crains encore une rechute… Ceci, je ne te le pardonnerais pas.

– Mais qu’est-ce qui te fait croire ?…

– Tu tiens à me faire parler au-delà de mon intention ? Qu’à cela ne tienne ! Eh bien, si par hasard tu l’ignores, la maladie que j’ai eu s’appelle folie, et chacun sait que quelqu’un qui a été fou peut le redevenir un jour ou l’autre… Je ne veux pas que tu m’y fasses penser à chaque instant. J’ai été fou, je ne suis plus fou ; oublie que je l’ai été. »

Il répéta plusieurs fois encore, d’un air de menace et de défi : « Je ne suis plus fou ! » Et moi, devant cette exaltation de mauvais augure, je craignais qu’au moment même l’affreuse démence ne posât de nouveau ses griffes sur lui !

Dix minutes plus tard, nous étions embusqués derrière un buisson, aux environs de la trappe la plus proche. Ceintras, qui avait emporté dans sa poche une bouteille de cognac, buvait de temps à autre une gorgée, avec délice… Notre attente ne fut pas de longue durée. Avant même que la lumière violette eût tout à fait disparu, les monstres sortirent en assez grand nombre. Sur le seuil, ils échangèrent des susurrements en se dandinant et en balançant la tête ; puis ils se tournèrent presque tous à la fois vers le ballon et agitèrent avec animation leurs bras trop courts.

« Vois-tu, dis-je à Ceintras, en abaissant autant que possible le ton de ma voix, je suis persuadé qu’un jour nous pourrons parvenir à nous faire comprendre… Fais abstraction de leur aspect odieux et inouï : est-ce que le sens de ce qu’ils pensent ou disent ne t’apparaît pas clairement ? La traduction se fait tout naturellement en mon esprit : « Que deviennent les êtres qui nous sont arrivés par les chemins du ciel ? Irons-nous voir ce qui se passe ? – Sont-ils dangereux ? – Non ! – Si ! – En tout cas, ils ne sont pas pareils aux poissons du fleuve ou aux oiseaux des bosquets : ils construisent comme nous des machines et leur voix semble exprimer des pensées. .. »

– C’est entendu, interrompit Ceintras en haussant les épaules, je te confie le rôle d’interprète… Mais pour le moment, essayons de nous approcher d’eux. »

Nous sortîmes lentement de notre cachette. Un monstre nous aperçut presque aussitôt et poussa un cri d’alarme. Une vive émotion parut régner au milieu de leur troupe ; Ceintras et moi, décidés à en finir, continuâmes à nous avancer en évitant tout mouvement trop brusque. Nous ressemblions aux enfants qui guettent les papillons et se dirigent vers eux sur la pointe des pieds, en retenant leur souffle. Nous redoutions à chaque instant que l’un des monstres ne donnât le signal d’une débandade éperdue. En vérité, c’eût été pour nous un grand désappointement… Mais, grâce à la prudence avec laquelle nous effectuâmes nos travaux d’approche, tout se passa comme nous le désirions et, un instant plus tard, les habitants du Pôle s’étant contentés de poursuivre leur conversation en nous regardant avec une attention extraordinaire, nous nous trouvâmes au milieu d’eux.

Alors Ceintras, – qui devait avoir préparé de longue date cette plaisanterie d’un goût contestable, – s’inclina de l’air le plus aimable du monde et dit :

« Messieurs nos hôtes, bien que vous soyez absolument répugnants et que nous ne nous plaisions guère en votre compagnie, j’ai bien l’honneur de vous saluer. »

Leurs chuchotements redoublèrent. À présent, ils ne paraissaient pas autrement effrayés ; seuls, les gestes trop vifs qu’il nous arrivait de faire sans y prendre garde provoquaient de temps à autre un brusque frisson dans la petite troupe à peu près alignée devant nous.

« Par où commencer ? demandai-je à Ceintras, en me tournant vers lui.

– Dame ! je crois que le mieux est de s’en remettre au hasard… Tiens ! si nous tentions de nous faire suivre par eux jusqu’à la cabine ?

– Je ne vois pas très bien à quoi cela nous avancera.

– Moi non plus. Seulement, je me rappelle que notre habitation d’aventure avait l’air, ces jours-ci, d’exciter leur curiosité. Peut-être se montreront-ils enchantés de notre invitation… Mais comment la leur transmettre ? »

Nous cherchâmes les gestes les plus naturellement intelligibles ; nous fîmes les signes qui, en pareil cas, se seraient imposés entre hommes ne parlant pas la même langue : les monstres ne parurent pas comprendre ; ils nous regardaient, se regardaient les uns les autres et ne bougeaient pas. À la fin, risquant le tout pour le tout, Ceintras, sans manifester du reste la moindre répulsion, en prit un par le bras, aussi doucement que possible, et se mit en devoir de l’entraîner.

Je regardais cette scène affolante, le cœur battant à rompre… Qu’allait-il se passer ? Avec une joyeuse satisfaction, je vis que le monstre cédait d’assez bonne grâce au désir de Ceintras. Il poussa plusieurs cris, dans lesquels je vis, assez puérilement sans doute, une prière qu’il adressait à ses semblables de ne point l’abandonner ; ceux-ci, de nouveau, se dandinèrent et secouèrent la tête pendant quelques secondes, puis s’ébranlèrent et nous suivirent sans hésitation apparente.

Quand nous fûmes arrivés au ballon, Ceintras conduisit immédiatement son compagnon devant l’emplacement du moteur et le lui désigna du doigt à plusieurs reprises. Le monstre reproduisit ces gestes de son mieux en se tournant vers les autres qui crurent bon de l’imiter. Évidemment, ils s’étaient mépris sur le sens du geste. Mais comment les détromper ?

« Ils sont totalement idiots, déclara Ceintras, qui manquait de patience… En voilà assez pour ce soir ! Toutes ces émotions m’ont affamé ; si nous mangions ?… Oh ! une idée !… Nous pourrions les inviter ; qu’en penses-tu ?

– Je pense, répondis-je, que nous ferons bien de prendre cette plaisanterie au sérieux. La faim est un besoin primordial de toute créature vivante et il y a peut-être quelque chose à tenter de ce côté-là. »

Laissant Ceintras devant la cabine, j’allai découper quelques tranches de jambon. J’en présentai une à celui des monstres que Ceintras ne cessait d’appeler depuis quelques minutes son nouvel ami ; il s’en saisit avec appréhension, la considéra, puis la tendit à son voisin ; elle passa ainsi de mains en mains. Le dernier des monstres, après l’avoir examinée et palpée comme le reste de la bande, la flaira minutieusement et la mit… dans sa poitrine. Et je m’aperçus alors que le peuple du Pôle connaissait l’usage des vêtements : ce que j’avais pris tout d’abord pour la peau de ces êtres n’était en réalité qu’un manteau de cuir blanchâtre qui les enveloppait presque entièrement et formait sur la tête de certains d’entre eux une sorte de capuchon. Notre cadeau avait été précieusement enfoui dans une poche !

« Ils ne peuvent évidemment pas savoir que c’est comestible, dit Ceintras en riant.

– Qui sait, ajoutai-je, s’ils ne croient pas que nous voulons les empoisonner ?

– Mangeons, en tout cas ; ils comprendront alors que nos intentions ne sont pas criminelles. »

Tandis que nous mangions, ils resserrèrent leur cercle autour de nous. Puis, après une discussion animée avec ses compagnons, un d’entre eux, – l’ami de Ceintras, je crois, – s’approcha et nous offrit deux poissons curieusement desséchés qu’il tira de son manteau de cuir.

« Diable ! s’écria Ceintras, mais il me semble que nos affaires marchent très bien : ils ne veulent pas être en reste de politesse avec nous !

– Qu’allons-nous faire de ces poissons ? Les mangeons-nous ? Ils ne m’ont pas l’air très alléchants.

– Fais comme tu voudras. Moi, je mange le mien. Je crois que c’est préférable : ils n’auraient qu’à être vexés !… »

J’entendis le poisson craquer sous les dents de Ceintras comme une croûte de pain dur.

« Est-ce bon ? demandai-je.

– C’est ignoble. »

Et il l’avala stoïquement.

Le jour commençait à poindre. Le fleuve, devant nous, apparaissait comme une immense écharpe lumineuse négligemment jetée sur la plaine encore obscure. Des vols de ptérodactyles sillonnaient l’air par intervalles et passaient, petites taches éperdues et mouvantes, entre les astres et nos yeux. Je constatai bientôt que des querelles s’élevaient dans la troupe des monstres ; sans doute, leurs occupations devaient, à cette heure, les ramener sous la terre, et plusieurs étaient d’avis de demeurer malgré tout en notre compagnie. Mais ce fut un bien plus beau tumulte lorsqu’une autre bande vint s’adjoindre à ceux qui avaient passé la nuit avec nous. Ceux-ci renseignèrent les nouveaux venus, encore très timides et méfiants, à grand renfort de cris, de sifflements et de gestes. Puis les querelles recommencèrent ; même, quelques horions furent échangés.

« Bon ! m’écriai-je, ils ne diffèrent pas tant des hommes qu’on aurait pu le supposer d’abord.

– C’est vrai, dit Ceintras. Mais, puisqu’ils sont gentils au point de ne se séparer de nous qu’à regret, si nous les accompagnions un bout de chemin ? Ça couperait court à leurs disputes.

– Accompagnons-les. Suivons-les même sous terre, s’ils veulent bien… Le moteur est lourd, ils n’ont pas dû l’emporter très loin, et, d’autre part, quand nous l’aurons retrouvé, je ne pense pas qu’ils osent nous contester le droit de le reprendre… »

Ceintras, décidément de joyeuse humeur, approuva ma résolution. Après nous être munis de quelques provisions et, par prudence, de nos revolvers, nous nous dirigeâmes vers une des trappes. Les monstres nous suivirent sans difficulté. Mais, comme s’ils avaient deviné et redouté nos intentions, à quelques mètres de la trappe, ils se concertèrent durant quelques instants, puis se précipitèrent dans le souterrain avec une agilité extraordinaire. La plaque de métal se referma sur eux avant que nous fussions revenus de notre ahurissement. Et, dans son désappointement, Ceintras n’eut d’autre consolation que celle de déverser sur le peuple du Pôle le stock d’épithètes injurieuses ou simplement malveillantes qu’il put trouver en sa mémoire…

Durant les deux nuits qui suivirent, il n’y eut aucun progrès dans nos relations avec les monstres. Nous remarquâmes même qu’après leurs sorties ils ne manquaient plus de fermer les portes par lesquelles nous avions résolu d’entrer subrepticement. Cependant, le temps nous pressait ; dans l’enveloppe du ballon, il ne devait plus guère rester d’hydrogène et celui que nous possédions en réserve dans les obus suffirait tout juste à notre retour. Pénétrer dans ce mystérieux monde souterrain devint alors notre idée fixe. Nous reparlâmes sérieusement de faire sauter une des portes, mais nous renonçâmes à ce moyen qui était trop violent pour ne pas risquer d’irriter nos hôtes. L’occasion se chargea de nous fournir un ingénieux stratagème.

Sur la fin de la troisième nuit, une troupe de quarante monstres environ apparut au bord du fleuve et, sans trop se soucier de nous, certains d’entre eux se mirent à dérouler un grand filet composé de minces lanières de cuir blanc. Bientôt, la troupe se sépara en deux équipes qui s’affairèrent chacune à un bout du filet, puis, celle qui se trouvait la plus rapprochée du fleuve y entra sans hésitation et le traversa à la nage avec une souplesse merveilleuse. Quand le filet, tendu et maintenu sous l’eau par des poids, eut barré le fleuve dans toute sa largeur, les deux équipes le hâlèrent d’amont en aval sur un parcours de cinquante mètres environ ; après quoi, ceux des monstres qui avaient déjà traversé l’eau revinrent à la nage vers leurs compagnons, et enfin le filet chargé de poisson fut ramené sur la rive.

Un peu plus tard, tandis que les monstres recommençaient ailleurs leurs opérations, nous rencontrâmes, devant une trappe plus grande que les autres, une sorte de chariot à demi rempli de poissons. La porte restait inexorablement close, mais il était sûr que dans quelques instants elle s’ouvrirait pour laisser entrer le chariot ; il était de dimensions assez considérables… Je crois que l’idée de nous y dissimuler surgit en même temps dans l’esprit de Ceintras et le mien.

« Ceintras, murmurai-je, un peu pâle, sans quitter le chariot des yeux…

– Oui, oui, je devine ce que tu vas me dire…

– Eh bien ? »

Il me montra du doigt le grouillement argenté des poissons dont beaucoup étaient vivants encore.

« Ça ne te dégoûte pas un peu de t’ensevelir là-dessous ?

– Il est sûr que je préférerais une litière de velours et de soie, mais nos hôtes ont oublié de mettre rien de semblable à notre disposition.

– Piteux appareil pour la réception des premiers ambassadeurs de l’humanité auprès du peuple du Pôle !

– Évidemment, mais le temps nous presse ; voici l’aube… Et c’est peut-être une occasion unique.

– Oh ! une occasion unique !…

– Enfin, agis à ta guise. Tu es libre. Moi, je tente l’aventure… »

Ceintras, comme c’était à prévoir, céda. Nous nous enfouîmes, surmontant notre répulsion, entre deux couches de petits corps froids, humides et visqueux, dont les vertèbres, au-dessous de nous, craquèrent écrasées, et qui, sur nos mains et nos visages, s’agitaient dans les dernières convulsions de l’asphyxie. Déjà plus qu’à moitié suffoqués par leur odeur écœurante, nous nous crûmes définitivement étouffés lorsque les monstres, au moment de regagner leurs demeures souterraines, empilèrent au-dessus de nous d’autres poissons pour remplir complètement le chariot. Nous ménageâmes tant bien que mal un passage pour que l’air pût arriver jusqu’à nos bouches ; puis nous sentîmes le véhicule s’ébranler. Un instant après, le retentissement à l’infini du bruit qu’il faisait en roulant nous apprit que le libre firmament n’arrondissait plus sur nous sa voûte illimitée et que nous étions dans les entrailles de la terre, en route vers l’inconnu.

–––––

(Charles Derennes, Le Peuple du Pôle, Paris : Société du Mercure de France, 1907 ; « Andromeda, » lithographie de Johannes Josephus Aarts, sd)