II

Le docteur s’était levé ; je me levai également et je fus à même d’examiner la chambre dans laquelle il me faisait l’honneur de me recevoir. Elle n’avait rien de particulier, sinon qu’elle était extrêmement large et paraissait relativement peu profonde ; elle semblait être la section d’une vaste salle de l’ancien couvent, elle était entièrement tapissée de planchettes de sapin verni ; la lumière y entrait abondamment par deux vastes fenêtres, garnies de ces doubles croisées en usage dans tous les pays très froids. À droite de la porte d’entrée, en face de ces croisées, près de la muraille, il y avait un poêle de faïence haut de cinq pieds et large de quatre. Le mur du fond était en tous points semblable aux murs latéraux et à celui dont la porte d’entrée était percée ; on n’y voyait nulle trace de baie ou de ventail.

À gauche, non loin du poêle, se trouvait la table de travail du docteur, un bon gros meuble de bois blanc, bien lourd, bien aplomb, bien carré, bien « bonhomme » ; elle était très longue, assez large, avec un faux air de table du conseil et de table de cuisine, placée en travers de la salle dont elle occupait une bonne partie. Un tapis de laine bleu d’un ton doux à l’œil la recouvrait ; elle était chargée de livres, de paperasses rangées comme des régiments sur un champ de manœuvre ; au milieu des tons fades du papier, deux encriers de verre, un microscope très puissant, une petite machine pneumatique coiffée de sa cloche, divers instruments de précision égayaient le regard par leurs reflets métalliques et leurs luisants de cristal. Puis, comme un rappel des tons blancs, une chaise, délicate de forme, dont le siège était d’osier fin et le bois de sapin clair, se profilait en silhouette mate sur le fond de sapin verni formé par le mur.

Le reste du mobilier était composé de quelques chaises de sapin et, en nombre égal, de meubles Louis XVI, en acajou, ayant appartenu au père du docteur ; ainsi placés comme des lambris, ils faisaient en quelque sorte l’effet d’un coutil rayé rouge et blanc ; seules les étoffes à ramages discrets et éteints par le temps dont étaient tapissés les sièges, mettaient un certain ton de fantaisie douce à cet ensemble trop symétrique.

Comme je tournais le dos au mur du fond et me laissais aller à un examen approfondi du lieu où je me trouvais, j’entendis un long bruit qui ressemblait au frôlement de longues ailes, avec cette différence, qu’il avait la sonorité à la fois vibrante et sèche du bois. Tenez, au moment où j’écris ces souvenirs, un voisin vient de tirer sec et vite une jalousie à lamelles minces ; cela me rappelle un peu ce bruit qui dura quatre secondes à peine. En même temps, je reçus, comme un soufflet glacé, dans toute la largeur de mon dos, une douche d’air froid. Je me retournai. Je restai pétrifié, piqué sur mes deux talons ; une lumière violente s’enfonça dans mes yeux. Ma surprise fut telle que je ne compris pas, dès le premier regard, ce qui m’arrivait.

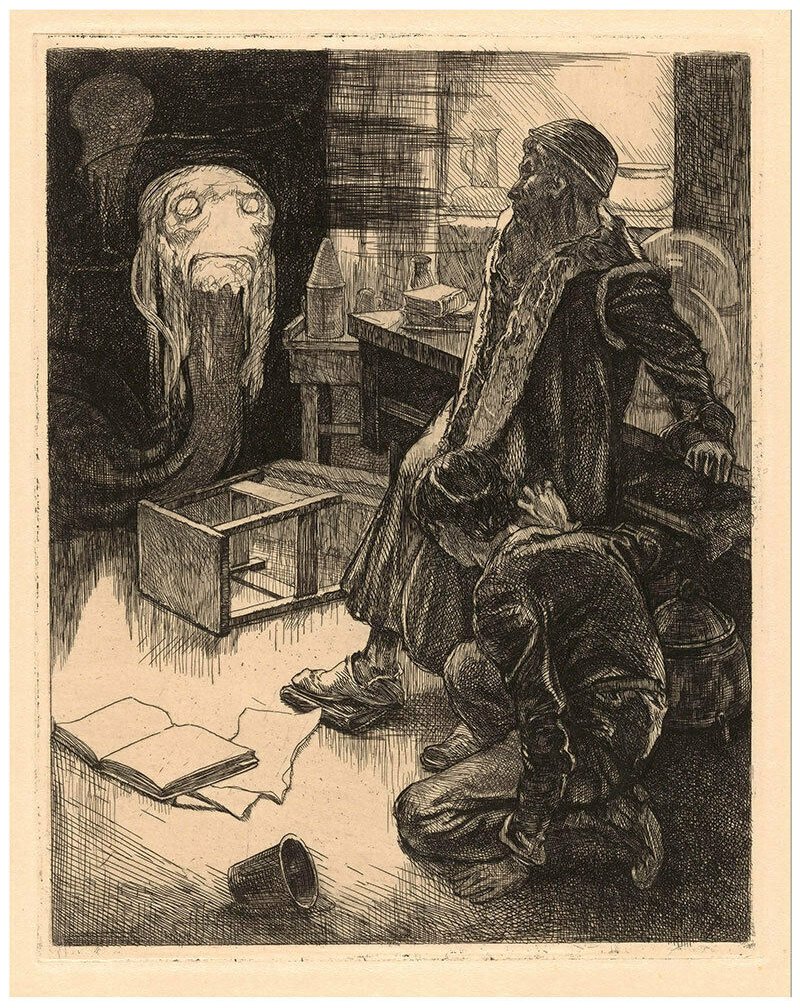

La chambre du docteur avait disparu, ou du moins il m’était impossible de la retrouver dans ce qui se présentait à mes regards. J’avais devant moi une salle étroite colossalement profonde, tapissée de rayons pleins de livres, d’où sortaient, comme autant de petites langues, des quantités de petits bouts de papiers de toutes les couleurs. Dans des casiers placés au-dessous, il y avait des liasses de papiers de formes irrégulières et que ma terreur première me fit trouver bizarres et fantastiques. Puis, sur des tablettes, des quantités de têtes humaines de toutes les nuances coupées au ras du cou, des mains et des pieds d’hommes, puis des têtes d’animaux et une longue ligne blanche que je distinguais à peu près et qui avait tout à fait l’aspect d un chapelet de crânes et d’ossements. Puis, malgré le brouillard que l’effroi étendait sur ma vue, j’avais la sensation vague de distinguer des luisements de verre, de cuivre, d’acier poli, d’instruments biscornus de toutes sortes ; et enfin, au fond, derrière une apparence de grille de prison, – comme des yeux rouges, des yeux sanglants de souris blanche, – une ligne de points incandescents piquant férocement de leur ignescence précise l’ombre trouble qui obscurcissait le fond de la salle.

La surprise était assez forte pour un simple particulier, et je tremblais de tous mes membres. Tout à coup, je me sentis sauter en l’air. Une voix venait de me crier :

« Tenez, monsieur, voici la peau de ma servante ! »

Quand je me retrouvai sur mes pieds, j’aperçus une longue fourrure pendue, comme la peau des damnés de Michel-Ange, au bout d’une main humaine.

La voix continuait tranquillement :

« Je vous conseille de la mettre ; sinon, le froid pourrait vous enrhumer. »

J’avais la tête complètement perdue ; un double éclat de rire me tomba dans l’oreille avec une telle violence qu’il me rendit vaguement mes esprits ; et j’aperçus alors deux êtres, à silhouette humaine, tout couverts de longs poils.

« Mais, Christian, continuait la voix, vous n’avez donc pas prévenu monsieur ?

– Hélas ! docteur, j’ai totalement oublié de l’avertir. »

Nouveau frisson ! Les deux êtres poilus parlaient !

« Monsieur, – me dit le plus grand des deux, – je vous supplie de m’excuser et de pardonner à notre ami Christian, qui seul est coupable d’ailleurs en tout ceci ; mettez la fourrure que voici et je vais tout vous expliquer. »

Pendant qu’il prononçait ces paroles, je reconnus d’abord mon savant, et aussitôt après Christian, l’un et l’autre vêtus de longues tuniques en chèvre.

J’avoue néanmoins que je ne fus pas encore complètement rassuré quand tous deux, me prenant de force, me vêtirent très rapidement, cependant que la voix du docteur répétait avec vivacité :

« Mais mettez donc la peau de ma servante ; vous allez vous enrhumer ! »

Quand je fus ainsi affublé, le docteur me fit asseoir ; ce pourquoi je ne fis nulle cérémonie, car je me sentais défaillir.

« Maintenant, monsieur, je vais vous donner le secret de ce changement de décor, la chose la moins théâtrale et la plus simple du monde. La grande salle qui s’étend devant vous est ma bibliothèque, mon muséum et mon laboratoire ; une cloison mobile, très mobile, la sépare de ce qui forme mon cabinet de travail. Comme ma chambre est tapissée de lamelles de sapin pareilles à celles qui constituent ma cloison, celle-ci a, lorsqu’elle est dépliée à sa place, l’air d’un quatrième mur pareil aux autres. Si je n’avais établi moi-même toutes ces petites lames de bois, je vous dirais que ce sont de purs chefs-d’œuvre. »

Et le docteur, si modeste lorsqu’il s’agissait de ses plus précieuses découvertes scientifiques, avait des accents gonflés d’orgueil en vantant sa menuiserie. Je n’eus garde de ne point m’extasier sur la grande délicatesse de son ouvrage qui, d’ailleurs, était d’une rare perfection. Le docteur en parut très flatté.

« Dame ! monsieur, nous autres savants de province, nous sommes forcés de faire un peu tous les métiers, car il nous faut souvent construire nous-mêmes nos instruments de précision. Or, comme j’avais à confectionner des instruments en bois de sapin, que je vous montrerai dans un instant, je me suis exercé en ajustant ces planchettes. Je n’ai rien inventé d’ailleurs ; j’avais vu la cloison pareille au Japon ; c’est exactement le même système que celui des fermetures de fer des boutiques de Paris et de Londres, avec cette seule différence que les lamelles sont perpendiculaires au sol au lieu d’être parallèles au plancher. »

Il me fit voir de quelle façon, par un jeu de poulies et de cordes, la cloison s’engouffrait dans un petit espace aménagé entre le mur et la bibliothèque.

Par crainte d’incendie et à cause de la nécessité de maintenir la température froide, essentielle à certaines expériences, on ne faisait jamais de feu dans la grande salle. De là un froid glacial et l’indispensable nécessité de ne circuler en ce lieu que couvert de fourrures. Les points de feu que j’avais vus tout au fond, et qui me semblaient briller si terriblement derrière un grillage, n’étaient autre chose que les fourneaux d’une sorte de laboratoire séparé du reste de la pièce par un vitrage lobé garni de petits châssis de plomb.

Quand il m’eut, avec une bonhomie et une complaisance charmantes, introduit dans ce qu’il appelait son capharnaüm, le docteur m’avoua qu’au fond il n’était pas fâché de m’avoir causé une certaine terreur et que cela ne me préparerait que mieux à entendre et à voir des choses qui pourraient me surprendre.

Il me rappela que je n’avais à m’en prendre qu’à moi-même si elles me causaient quelque ennui et quelque lassitude.

Il commença ensuite une sorte de leçon dont j’aurais gardé le souvenir précis quand même je n’eusse point usé de la permission qu’il m’avait donnés de prendre des notes. Je n’en suis pas moins heureux de les avoir conservées, car elles me viendront en aide si ma mémoire me fait défaut.

(À suivre)

–––––

(Maurice Dreyfous, in Le Moniteur universel, n°86, mercredi 28 mars 1877 ; « Twee Mannen en een Monster in een Werkkamer » [Deux Hommes et un monstre dans un atelier], estampe de Johannes Josephus Aarts ; illustration d’Edward Lear pour A Book of Nonsense, 1846)