III

« Monsieur, lorsque j’avais dix-huit ans, j’étais tout comme défunt mon ami Gœthe, amoureux d’une Charlotte qui menait chaque jour ses petits frères et ses petites sœurs jouer dans notre jardin public. Ne riez pas, Christian, c’est la pure vérité ; elle est invraisemblable, mais exacte. J’ai été amoureux. Où cela m’a-t-il conduit ? À faire une découverte, – et à rien de plus, mon ami Christian.

Chaque jour, sous prétexte d’étudier plus tranquillement des livres très graves, j’allais m’asseoir au parc et toujours, bien entendu, non loin de ma belle damoiselle. Comme j’étais fort timide, je ne lui parlais jamais. On était à la fin de mai, c’est-à-dire à cette époque de l’année qui, dans nos climats froids, est le début du printemps. La nature avait des fraîcheurs délicates et des senteurs toutes particulières. Je vous fais grâce du récit plus ou moins lyrique des émotions que je ressentais alors. Je regardais fixement les pages de mon livre sans déchiffrer une ligne, et je demeurais songeur durant des heures entières. Devant moi, tranquillement, comme si j’eusse été un objet et non un être humain, des pigeons, marchant par petites escouades, se promenaient sur le sable fin, qu’ils étoilaient des traces de leurs pas. Souvent un chien venait, pacifique et lent, s’asseoir non loin de moi ; d’autres chiens arrivaient, puis la troupe canine se rangeait en cercle, aboyait, jappait, brochait des babines, tantôt frétillant, de la queue, tantôt levant la tête avec des mines d’imploration, variant les gestes et les expressions de physionomie.

Il me fallut longtemps pour distinguer clairement tous les petits manèges de ces chiens ; toutes mes idées étaient attachées à ma Charlotte : « Ah ! pensais-je, si au lieu d’être un petit étudiant gauche et inconnu, j’étais l’un de ces savants illustres dont l’Europe redit le nom chaque jour, elle me regarderait, elle me devinerait, j’oserais lui parler. »

Pour bien vous expliquer ce vœu étroit, il faut vous rappeler que la gloire scientifique était la seule dont j’eusse jamais entendu parler dans ma famille.

Charlotte ne s’occupait nullement de moi et se contentait de surveiller, tout en tricotant, son petit frère, qui n’avait guère plus de vingt mois, et sa petite sœur qui en avait une dizaine environ.

Au-dessus de ma tête, les arbres étaient remplis d’oiseaux qui bavardaient en chantant sur des rythmes qu’il me semblait comprendre ; ils me paraissaient se dire entre eux ce que j’eusse bien voulu dire à ma Charlotte, et ce que, plus encore, j’eusse rêvé d’entendre d’elle.

Au bout de quelques jours, j’avais acquis cette conviction que, pareil au sultan inventé par le conteur arabe, je comprenais le langage des oiseaux. En même temps, l’oreille de mon âme (passez-moi l’expression) s’était ouverte à toutes les voix de la nature.

Or, un matin que je me demandais vainement dans quelle voie ignorée je dirigerais mes recherches, le découragement me prit et, tout en écoutant les oiseaux, je pensai : « Ceux-là sont les vrais savants ; ils n’ont pas besoin d’inventer des voies détournées ; si j’étais capable de parler comme ils le font, je n’aurais pas besoin de tant d’étude. » Quand j’eus visé cette théorie de la langue des oiseaux, je me trouvai petit à petit entraîné à la poursuivre, et il se fit dans mon esprit un commencement de travail dont la conclusion fut que les oiseaux se communiquaient leurs pensées et leurs impressions, ainsi que font les hommes ; et, pareillement à ceux des hommes, leurs idiomes varient suivant leurs races, c’est-à-dire d’après leur conformation.

Je rêvassais ainsi, oubliant complètement ma Charlotte, – je l’avoue, – lorsque, baissant la tête, j’aperçus une fourmilière que je venais de mettre à découvert en grattant machinalement le sol du bout de mon parapluie. Les fourmis allaient, venaient, couraient, traînaient, portaient, roulaient ; tous ces petits êtres brillants, métalliques, articulés, pareils à autant de locomotives microscopiques sans cheminée, allaient, venaient, se croisaient, s’accostaient, puis reprenaient leur route ou changeaient de direction. Et ma pensée donnait à ces insectes des proportions humaines. On eût dit un grand chantier, couvert de travailleurs, collaborant à une même œuvre, allant, venant, se jetant une parole au passage, s’abordant, se consultant, modifiant leurs mouvements suivant les nouvelles entendues et les avis reçus ou donnés. Alors, les réflexions m’envahirent à ce point que je ne songeais plus du tout à ma dame. Je n’avais qu’une pensée : « Ces insectes parlent, et pas un homme ne les comprend ; les oiseaux parlent, nous sentons vaguement ce qu’ils doivent dire, nous ne comprenons pas. »

Je me levai et repris le chemin de la maison paternelle.

Tout absorbé que je fusse, je ne m’arrêtais pas moins devant les boutiques, examinant sans les voir les vitrines des étalages.

J’avais le regard vague ; tout à coup, mes yeux tombèrent en arrêt devant un vaste bocal de verre rempli de poissons rouges. Tout comme les fourmis, ils allaient, venaient, frétillaient. En les contemplant avec soin, je les vis s’aborder, nez contre nez, rester un instant ensemble, donner des signes manifestes d’intelligence, poursuivre la courbe commencée ou la rompre, plonger ou remonter. Exactement comme les fourmis, ils changeaient de route après un instant de causerie. C’était donc pour moi un fait plus que probable ; les poissons aussi se communiquaient leurs impressions.

Une assemblée de chiens qui stationnait chaque matin dans le jardin public me fournit des éléments d’observation analogues, mais beaucoup plus complets, d’abord parce que le chien étant plus familier avec l’homme, il m’était plus facile de deviner les intentions de chacun des membres de mon petit cercle canin, ensuite parce que je pouvais distinguer les différences de race, d’éducation, de condition sociale pour ainsi dire, de chaque individu.

Petit à petit, je me laissais complètement envahir par le désir de trouver les moyens de comprendre les bêtes. Mon principe bien arrêté étant devenu que : – le verbe est la loi universelle du règne animal ; – ou, pour parler plus bourgeoisement, que tous les êtres animés parlent. Ce principe a servi de base à mes plus sérieuses études depuis tantôt cinquante ans, et j’en suis encore à attendre que l’expérience lui donne un premier démenti. J’ai, en outre, constaté que, depuis la puce jusqu’à l’éléphant, depuis les carpes de Fontainebleau jusqu’au crocodile des monastères bouddhiques, depuis la souris jusqu’au lion et au tigre, depuis le bengali jusqu’à l’autour, jamais, au grand jamais, je n’ai rencontré un animal qui, vivant avec l’homme, ne soit arrivé à comprendre certaines paroles ou certains cris humains de convention.

Conclusion : l’animal a, comme nous, la faculté de spécifier les faits par des signes phoniques et de tirer de l’audition des sons ou des combinaisons de sons le sentiment des choses qui sont en dehors de lui.

Vous comprendrez sans peine que, à dix-huit ans, je n’avais pas ma théorie aussi nettement définie et bien moins encore les arguments à l’appui, mais j’avais mieux que cela, j’avais dix-huit ans, c’est-à-dire la sève bouillonnante, l’imagination, la foi, le désir immodéré de trouver quoi que ce soit de nouveau.

Je vous vois d’ici, monsieur, ajouta le docteur en changeant de ton et se tournant vers moi, je vous vois, ou plutôt je vous entends me demander : « Et pendant ce temps, que vous employiez à tant de belles théories, que faisiez-vous de votre Charlotte ? »

Je ne puis m’empêcher de déclarer que Charlotte me paraissait avoir été reléguée au second plan et que, lorsqu’on tentait de si belles aventures d’esprit pour le plus grand honneur d’une dame, il semblait bien extraordinaire que la dame disparût tout à coup et que l’amour se trouvât ainsi noyé dans un torrent de philosophie transcendante. Je n’attendis pas longtemps la réponse du docteur ; il m’avoua sans aucune difficulté que, bien qu’il continuât à rêver chaque jour à sa place habituelle, il s’y trouvait conduit par le désir de poursuivre ses observations autant et, peut-être même plus, que par celui de s’attirer un sourire de sa Dulcinée.

« Une grande lutte existait en moi, dit-il ; la poursuite de ma théorie et l’étude des animaux m’emplissait le cœur. Chacune de ces préoccupations avait tour à tour le dessus ; c’étaient deux passions acharnées, s’enlaçant comme des lutteurs, cherchant à se terrasser mutuellement ; de cet enlacement et de cette lutte, il résulta une sorte de confusion. Je ne me laissais point aller à l’une sans que la pensée de l’autre s’y mêlât de la façon la plus bizarre.

À certains moments, je regardais mes bêtes en songeant à ma belle. Dans d’autres, tout en songeant à mes animaux, je contemplais « l’objet de ma tendresse, » comme disent les romances.

Il, l’objet, ou elle, Charlotte, était assis ou assise dans un fauteuil rustique, les pieds appuyés sur les barreaux d’une chaise dont son petit frère et sa petite sœur se servaient comme d’une table pour y poser leurs jouets et du sable. Les deux petits enfants, l’un à droite, l’autre à gauche, s’amusaient le plus gentiment du monde ; le plus jeune se soutenait en cramponnant ses petites mains aux bords du siège, l’aîné marchait à peine ; ils ne parlaient ni l’un ni l’autre, et cependant il était facile de voir qu’ils se comprenaient fort bien. Un troisième enfant arriva qui ne parlait pas, pas plus que les deux premiers ; tous trois se mirent au jeu.

Tous trois se comprenaient parfaitement ! »

(À suivre)

–––––

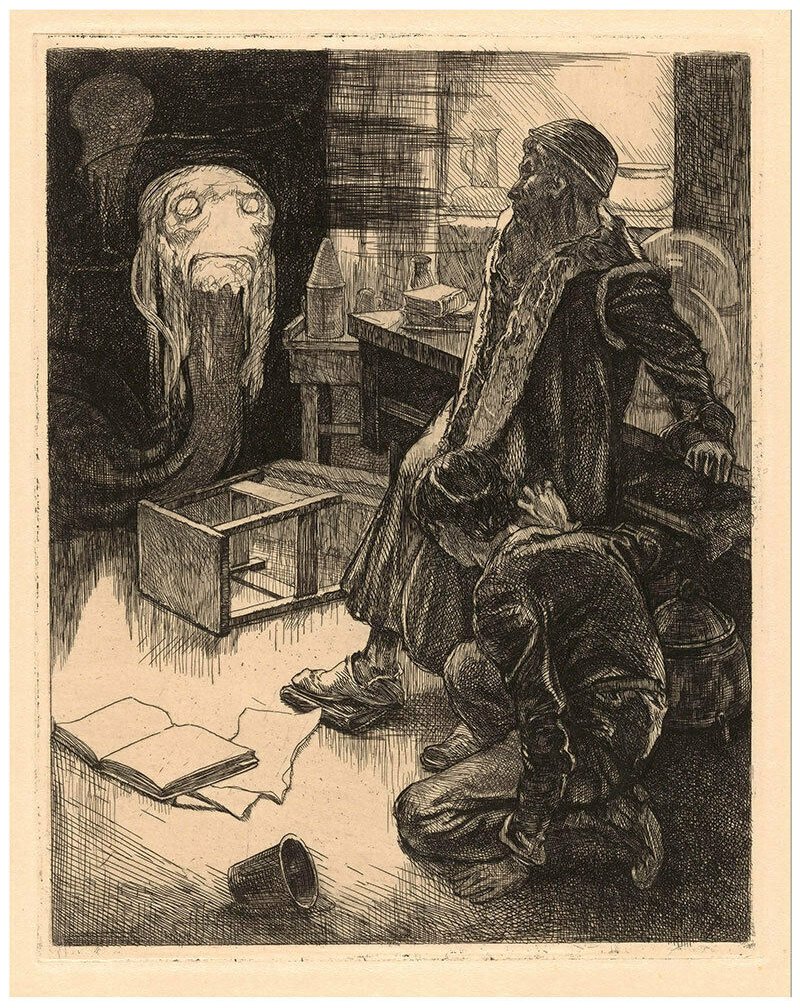

(Maurice Dreyfous, in Le Moniteur universel, n°87, jeudi 29 mars 1877 ; « Twee Mannen en een Monster in een Werkkamer » [Deux Hommes et un monstre dans un atelier], estampe de Johannes Josephus Aarts ; illustration d’Edward Lear pour A Book of Nonsense, 1846)