« Le lendemain, ma brave femme de mère vint m’y trouver et m’annonça que mon père me pardonnait, à la condition expresse que je m’embarquerais, et au plus vite, pour le pays lointain qui me conviendrait le mieux. Comme pardon, c’était au moins médiocre, mais la combinaison ne me déplaisait pas.

J’essayai d’expliquer ma conduite à ma mère et de lui développer mon système, ce qui la confirma dans cette idée que j’avais perdu le sens et que la décision prise par mon père était fort sage. Au demeurant, tout était pour le mieux. Je fis rapidement les démarches nécessaires et je fus bientôt à même de partir.

Le bonheur voulut que je trouvasse une occasion précieuse. Un richissime explorateur anglais qui avait entrepris un voyage autour du monde m’engagea comme son secrétaire. Je devins bientôt son ami et, grâce à la liberté qu’il me laissait, je pus distiller les études que j’avais faites chez les peuplades polaires. Mes notes ont été depuis lors complétées et chaque jour elles peuvent l’être encore ; mais elles étaient classées suivant un système qui, dans son ensemble, n’a jamais varié depuis lors. Telles que les voici, ce sont les plus simples et les plus faciles à comprendre que j’aie collectionnées. »

Le docteur sortit alors d’une série de casiers, une série de gros cahiers qu’il nous montra et dont il nous expliqua avec le plus grand soin le contenu.

En face d’une collection de types de Samoïèdes, de Kirghis, d’Ostiaks, de Groënlandais même, engoncés dans leurs peaux de bêtes, il y avait une série de types d’ours, de pingouins, brachyptères ou autres, de morses et de phoques à la tête ronde, aux yeux petits et clignotants ; tous ces animaux, par une suite de caricatures, descendant de l’homme, examiné selon la totalité de son corps, vers la bête, ou remontant de la bête vers l’homme jusqu’à ce qu’ils arrivassent à un type tenant lieu de trait d’union entre les deux, arrivaient à présenter les analogies les plus originales.

Cette opération de décomposition de la forme des types avait comme parallèle et comme complément une opération équivalente allant des cris de la bête au langage rudimentaire de l’homme sauvage ; puis, en face du langage de l’homme, il y avait celui de l’enfant de la même variété, et en dernier lieu, une série de comparaisons entre les cris de divers spécimens d’enfants avec ceux de diverses sortes d’animaux, depuis les insectes jusqu’aux plus puissants mammifères choisis parmi la totalité des espèces qui peuplent la terre, l’air et l’eau. Les curieuses liasses étaient bien telles qu’on me les avait décrites avant que j’entrasse chez le docteur.

« Par mon système, dit le docteur d’un ton moitié plaisant et moitié sérieux, on doit, au moyen de connaissances zoologiques très approfondies et de connaissances ethnologiques et linguistiques non moins complètes, établir des sortes de dictionnaires marmotte-savoyard, cloporte-allemand, poule-Peau Rouge, chimpanzé-ingritien, etc., tout à fait comme si c’étaient des vocabulaires grec-latin, sanscrit-arien, arien-mogol, etc., etc.

Vous avez déjà vu sur les champ de foires des phoques qui disaient en langage humain : papa et maman. Eh bien, tel que vous me voyez, si j’étais pris par une troupe de phoques industrieux et saltimbanques, ils pourraient me montrer dans une baraque de leur façon, à des phoques de leurs clients, et je dirais avec une même inexactitude de prononciation, un certain nombre de mots dans la langue phoque la plus pure. Ce serait pareil à ce que nous voyons chaque jour, avec cette unique et insignifiante différence, que ce serait exactement le contraire.

De même, si j’avais la voix assez souple et assez légère, je pourrais soutenir une conversation très spirituelle en langue puce.

Il n’y a pas, suivant moi, d’êtres animés qui ne parlent pas, plus ou moins. Ce qu’on nomme le silence n’est qu’une fiction ; c’est une hypothèse d’ignorant ou de sourd, ou bien encore une abstraction de philosophie aussi fausse et chimérique dans la réalité des faits que le point géométrique est chimérique dans cette même réalité.

Le silence sera un jour analysé par la physique comme l’air l’a été par la chimie.

Passez-moi cette définition trop spéciale, mais écoutez-la : « Ce qu’on nomme le silence, c’est la confusion de toutes les ondes sonores, les moins profondes, circulant dans une même atmosphère et entremêlant leurs courbes en tel nombre qu’elles forment dans l’air un réseau de mailles si abondantes, qu’il est impossible d’en distinguer le jeu. »

Monsieur, si vous ne comprenez pas très bien, dit le docteur en se tournant vers moi, Christian vous expliquera le sens de ce jargon, – ou plutôt, – continua-t-il en se ravisant, je vais vous l’expliquer.

Il est prouvé qu’un son lancé dans l’air s’y propage comme ceci… »

Le docteur prit un petit caillou et le laissa tomber dans une large vasque de verre remplie d’eau qui se trouvait placée parmi d’autres appareils de physique.

La pierre en tombant fit des ronds concentriques ; puis, me montrant cette première série de cercles, le docteur m’expliqua que c’était là l’équivalent de l’action d’un seul bruit. Un bruit remue l’air à peu près comme cette pierre remue l’eau. Une seconde pierre fit une autre série de cercles bien distincts des premiers, et se croisant avec eux, sans s’y mêler, comme les lignes d’une rose des vents ou les méridiens d’une sphère astronomique. Ainsi, je voyais l’effet de deux sons lancés dans une même atmosphère. Cela représente ou le bruit, ou la musique, question d’harmonie, affaire de goût.

Enfin, le docteur laissa tomber dans l’eau une certaine poussière de sable très fin. Le sable s’enfonça, l’eau fléchit sous son poids, mais elle ne ne montra plus de petits cercles ; elle resta unie.

Il me fut très aisé de comprendre que chaque grain faisait un rond, mais que la légèreté de chaque grain donnait à chaque rond un si faible relief et que le nombre des cercles était si grand que mon œil ne pouvait plus les distinguer séparément.

L’explication était familière et l’expérience facile à comprendre. Quand le docteur eut bien vu que j’avais saisi sa démonstration, il s’anima.

« Oui, disait-il, on analysera le silence. On décomposera le silence, comme on a décomposé l’air. On entendra les infiniment petits et les silencieux, et alors on aura le grand mot de la nature, le mot final de la pensée chez tous les êtres vivants ; c’est à cette œuvre qu’aboutissent tous mes travaux antérieurs. C’est elle qui occupe les derniers instants de ma vie. Elle en sera le résumé, la conclusion ; elle en sera peut-être la gloire. Ce n’est pas absolument facile, parce que bien des animaux ne parlent pas seulement par la bouche, ils expriment leur pensée par le frôlement des plumes, des poils, des dards, des écailles, des mandibules, par leur frottement avec les objets qu’ils rencontrent, que sais-je encore ? cela varie à l’infini. C’est toute cette série de moyens du verbe que j’ai notée durant mes trente-cinq ans de voyages continuels. Ainsi, lorsque je serai parvenu à entendre les infiniment petits, je ne serai plus longtemps à les comprendre. Le microscope m’aura donné d’avance le secret de leur construction et la loi fatale de leur langage.

Il me reste à construire l’appareil parfait, qui multipliera les sons à tel point que je puisse entendre ou noter les plus faibles. J’en ai déjà construit de mes mains beaucoup, dont le moins mauvais est celui que vous voyez ici ; il se compose d’une série de prismes en bois, d’un sapin particulier, taillés dans le sens des fibres, ce qui est la meilleure condition possible. »

Tout en causant, le docteur avançait dans la grande crypte, nous montrant, à mesure qu’il les rencontrait, toutes les curiosités de sa galerie. Quand nous fûmes arrivés au fond de la salle, nous nous trouvâmes devant la cloison vitrée où brûlaient, dans un réduit obscur, des fourneaux, ou pour dire plus juste, ce que j’avais pris pour des fourneaux.

Le docteur, en entrant, poussa une série de cris perçants et fort étranges. La salle s’illumina tout à coup, puis redevint obscure ; il recommença par trois fois ses cris, en les variant ; par trois fois, la lumière se leva violemment et, non moins brusquement, l’obscurité lui succéda ; par trois fois, un hurlement retentit, qui accompagnait la lumière et cessait brusquement avec elle ; à la troisième fois, le bourdonnement continua dans l’obscurité.

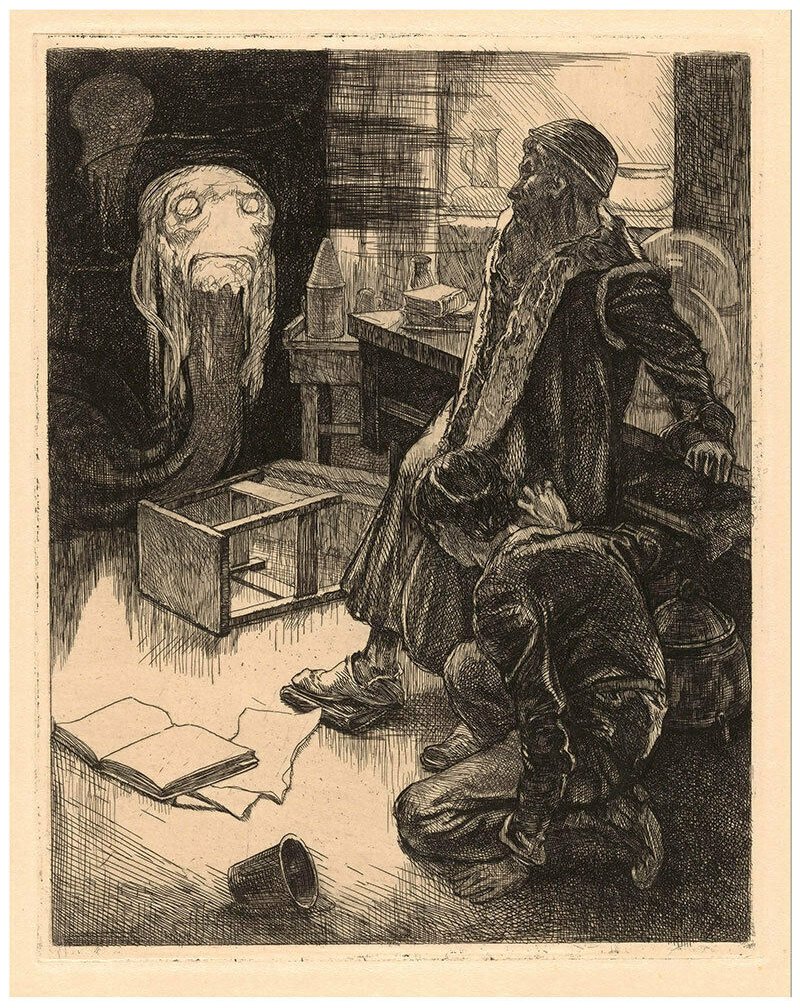

La frayeur que j’avais eue quelques instants auparavant m’avait sans doute laissé une certaine sensibilité nerveuse, et je ne pus maîtriser un vif tremblement. Étais-je chez un savant, chez un alchimiste du moyen âge, chez un revenant ou chez le diable ? Étais-je chez Faust, étais-je chez Méphistophélès ? Les paroles prononcées par le docteur de sa voix la plus joyeuse, me firent craindre que la dernière hypothèse fût la vraie. Il disait, après chaque nouvel éclat de lumière et chaque nouveau hurlement :

« Très bien, mes enfants ! très bien ! je suis enchanté de vous. Très bien ! très bien ! »

Il saisit un violon qui se trouvait posé sur une table, joua un air des plus saccadés, mêlé de notes très graves et très aiguës, et ce fut alors une succession indéfinie d’éblouissement et d’obscurité, de cris violents ou de silences profonds répondant aux notes du violon.

« Admirable ! mes enfants ! admirable ! je suis le plus heureux des mortels, ou plutôt des immortels ; car je suis immortel maintenant. »

La figure du docteur était tantôt illuminée, tantôt confondue avec l’ombre ; de même sa longue fourrure aux longues mèches.

Je regardais sans comprendre et lui, comme perdu dans son rêve, comme transfiguré, ne s’occupait ni de Christian ni de moi.

(À suivre)

–––––

(Maurice Dreyfous, in Le Moniteur universel, n°89, samedi 31 mars 1877 ; « Twee Mannen en een Monster in een Werkkamer » [Deux Hommes et un monstre dans un atelier], estampe de Johannes Josephus Aarts ; illustration d’Edward Lear pour A Book of Nonsense, 1846)