Helen Kenilworth est la dernière descendante de la noble famille galloise des Egremont ; elle m’a permis de vous conter son étrange histoire. Vous saurez donc comment cette jeune Anglaise me confia la Loi du Renard…

Mais pourrai-je jamais évoquer toute la douceur des fins d’après-midi de mai dans la campagne provençale ? Le soleil, avant de sombrer au revers de la colline, jette un ultime poudroiement d’or – telle une poussière impalpable – sur les pins tordus à la crête des coteaux, sur les vignes alignées au cordeau dans la plaine et sur les cheveux ondulés, d’un blond cendré, de mon amie Helen. À l’abri d’un rideau de cyprès, dans le calme du crépuscule, je savoure cette griserie langoureuse qui monte avec la nuit dans ce pays béni des dieux, griserie nonchalante qui fait déborder les cœurs de joie de vivre.

« Non ! cher, je vous le répéterai ce soir : je ne suis pas une Anglaise coloniale, comme celles que vous avez pu connaître au hasard de vos escales sur la route de l’Est lointain. Je reviens de l’Afrique du Nord, mais dans un mois j’aurai rejoint ma demeure fleurie dans les gazons du Hampshire… »

Elle parle français sans hésitation aucune ; son accent léger donne toutefois une saveur et presque une valeur nouvelle aux mots de notre langue ; peut-être, aussi, suis-je captif inconsciemment de tout le charme rayonné par cette silhouette fine, ce teint frais, ces yeux bleu pâle au regard songeur de la descendante des Egremont.

L’ombre des cyprès s’allonge en aiguilles noires sur le sol rouge. Le soleil a roulé derrière la colline de l’Ouest. Le ciel bleuit. Le jet d’eau, dans la vasque moussue, retombe plus pur, plus cristallin. Une rainette amoureuse, évadée du ruisseau, commence de chanter en grimpant aux arbres.

Et, brutalement. c’est la nuit, l’enveloppement divin de la nuit de Provence.

La voix d’Helen poursuit, très calme d’abord, bien posée :

« Ma mère est morte, je suis la dernière du sang. Lord Owen et ma mère étaient frère et sœur. Ceci vous explique : je suis la propre nièce de feu le baron avec lequel s’est éteint le nom des Egremont. Il fut le dernier tenant du titre… »

Et, soudain mystérieuse, empreinte d’une certaine tristesse :

« Le dernier tenant… et cela est mieux, beaucoup mieux ainsi, puisque la série est close. On a pu vérifier au cours des siècles que jamais le sort n’a été jeté sur les femmes de la famille, non plus que sur les fils cadets, du vivant de leurs aînés. Seul, le chef du clan subit immuablement la dure Loi du Renard. »

En prononçant ces mots, il me semble que ma compagne a réprimé un frisson. Il fait froid en Provence, après le coucher du soleil, presque aussi froid que dans ces sinistres pointes de Cornouailles ou de Galles, au comté de Pembroke, par exemple, là où la légende et l’histoire mariées ont enfanté la tradition, pays étrange où le Renard malin imposait sa loi mystérieuse au chef des Egremont.

« Helen, vous tremblez. Rentrons sous la véranda.

– Non, cher… – et soudain, comme regrettant ses confidences – mais pourquoi me suis-je laissée entraîner à vous parler de Lord Owen ? Nul être sensé ne peut croire au Renard en dehors des granits de Pembroke…

– Ne suis-je pas breton, cousin des Gallois ?

– Oui ! puisque vous êtes celte, vous comprendrez peut-être, vous !… »

… Et cette nuit-là, tout en cheminant par les allées broussailleuses qui ceinturent le mas, sur la terre parfumée et voluptueuse de Provence, la dernière des Egremont m’a fait sentir tout le poids de la fatalité qui écrasa des siècles durant leur famille galloise.

*

« C’est au bout du comté de Pembroke, devant la mer d’Irlande, dans un pays de taillis et de landes, que les Egremont firent autrefois construire leur demeure : un château moyenâgeux, infiniment triste, sincèrement, un grand corps de logis en pierre grise, flanqué de donjons et de tours à oubliettes, isolé du parc – je peux dire du reste de l’univers – par des douves pleines d’une eau verdâtre. J’y fus, plusieurs fois, l’été, dans mon enfance et j’en conserve le plus affreux des souvenirs. Je n’ai rien, jamais rien vu d’aussi sinistre au monde. Là, toute petite fille, j’ai réellement connu la longueur des jours sans joie, la tristesse des soirées autour de la lampe, aux pieds de ma mère qui lisait un roman sans fin, cependant que Gerald et Owen, mes oncles, arpentaient d’un pas sonore le hall des armures en fumant leur éternelle pipe de bruyère.

Anxieuse, j’attendais alors la venue de Miss Dickson, mon institutrice ; elle prenait soin de me coucher et de me border dans la chambre violette du second étage, que j’atteignais en grelottant de peur, après l’interminable cheminement dans les couloirs glacés et les escaliers de pierre du castel démantelé.

Et, tous les soirs, cependant que la chouette et le chat-huant hululaient dans les arbres, je sentais naître l’angoisse qui étouffait en ma gorge les cris de terreur que j’eusse voulu pousser.

Vraiment, j’ai coulé là d’étranges semaines que l’on appelait par ironie, certes, semaines de vacances !… Avant la guerre, chaque année, à la même époque, au début d’août, ma mère, Miss Dickson et moi, quittions le Hampshire pour passer quelque temps auprès de mes oncles. Jamais mon père ne nous accompagnait. Il était médecin et ne pouvait abandonner si longtemps sa clientèle, peut-être. Je l’ai toujours soupçonné de ne guère s’entendre avec ses beaux-frères ; lui, esprit positif, bien équilibré, épris de logique rigoureuse, ne pouvait comprendre ces Celtes chimériques, mystiques… un peu « fin-de-race » aussi, comme vous dites en France.

Je n’ai guère connu l’aîné, Lord Gerald. Il était major aux « Guards, » venait rarement en permission. C’était un homme blond de belle stature, autant que je m’en souvienne, qu’une seule chose passionnait : monter à cheval. Je l’aimais beaucoup, mon oncle Gerald : il m’avait d’ailleurs promis un poney des Shetlands pour mes dix ans… Mais, sur les entrefaites, il était parti à la guerre dès le début des hostilités… et, en 1917, il tomba dans les Flandres… je vous dirai comment tout à l’heure… et pourquoi je m’en souviens avec tant de précision… Mais je me rappelle un autre soir, bien avant celui-là. Ma mémoire d’enfant est restée étrangement frappée par une conversation entendue.

Nous étions venues tard au château cette année. L’oncle Gerald avait déjà regagné son régiment. Une nuit, j’étais auprès de ma mère et d’Owen, dans le hall, où l’on autorisait ma présence quelques instants après le dîner ; un vilain soir de septembre ; le vent d’ouest, aux approches de l’équinoxe, battait furieusement la mer d’Irlande. L’après-midi, j’avais été la contempler à l’extrême pointe des rochers : j’étais rentrée ivre d’embruns, d’iode, saoule d’air marin. Et, maintenant, les grands arbres du parc frémissaient sous la bourrasque. Une bûche de chêne crépitait dans la haute cheminée du hall et je me complaisais à regarder les langues de feu qui tapissaient le fond fumeux de l’âtre.

Au-dessus du foyer, un motif en bois sculpté figurait les armoiries des Egremont. L’écu était orné d’attributs divers, cimé de la couronne de baron, supporté de chaque bord par un renard dressé sur son train d’arrière, le tout souligné par la devise latine « Ad Unum, » – « Jusqu’au dernier, » – faisant allusion probablement au loyalisme intègre des Egremont qui n’ont jamais failli au cours des siècles pour le service du roi d’Angleterre.

Dehors, la tempête s’acharnait au faîte des arbres ; mais, dans le silence d’autant plus impressionnant du hall où les armures figuraient toute la lignée des Egremont, on sentait planer l’âme des ancêtres défunts, âme composite de la famille, faite de souvenirs et de légendes depuis les temps reculés du farouche Mark, véritable Barbe-Bleue du comté de Pembroke, puisque la tradition veut qu’il jetât dans ses oubliettes – sitôt passée leur heure de plaire – les femmes ravies au cours de ses chevauchées… jusqu’à ceux plus proches de Ralph l’éthéré, tendre poète, vrai barde du pays gaélique.

Pourquoi donc ma voix de petite fille curieuse s’est-elle élevée, brisant ce silence intérieur ?

« Dites, maman, que signifient ces renards dressés le long des armoiries ? »

J’eusse demandé à quelle heure prochaine était prévue la fin du monde que ma question n’eût pas causé plus d’émoi.

Owen grommela :

« De quoi se mêle votre enfant, Ann ? »

Et ma mère :

« Oh ! pardon, Owen… il faut l’excuser… elle ne sait pas encore.

– Je le vois bien – pardieu ! » répliqua-t-il nerveusement en jurant ; et mon oncle avait pâli. Il ajouta, inquiet :

« Mais ce n’est pas mon tour, cette fois, ce n’est pas à moi de payer le tribut. Si Gerald se mariait enfin et s’il se décidait à avoir un fils, je n’aurais plus de raison d’avoir peur ; car, je dois vous l’avouer, Ann, j’ai peur de l’avenir. Vous savez ce qui nous attend, nous, les mâles de la famille ?

– Oui ! je sais, c’est étrange, et cependant réel… »

On ne prêtait plus la moindre attention à moi ; feignant de dormir, je tendis l’oreille. Ainsi fus-je initiée à la Loi du Renard, celle qui règle la fin des seigneurs d’Egremont… et telle je l’ai entendue de la bouche d’Owen, mon oncle, hypnotisé, hanté par cette fatalité, telle je vous la dis ce soir à vous, mon ami celte, qui n’en sourirez pas :

« De mémoire d’homme, quand le Seigneur d’Egremont entre en agonie, des renards immanquablement rôdent autour du château. Ils paraissent au crépuscule ou à la nuit – en cas de mort subite, on en voit même un surgir à l’avance, véritable signe précurseur – et, tant que le corps n’est pas enseveli, ils reviennent dans l’ombre courir le parc.

J’ai appris, depuis ce soir-là, différentes choses et je vous les confie en passant. De vieilles gens du pays ont prétendu que chacun de ces renards de la mort était animé par l’esprit errant d’une des victimes du sanguinaire Mark, Barbe-Bleue de Pembroke. Mais peut-on ajouter foi à de pareilles superstitions, et les Gallois sont si facilement menteurs !

À cette époque, peu de temps avant la Grande Guerre, la dernière apparition du renard remontait à une dizaine d’années, – et j’étais à peine née, – à la mort de notre grand-père Archibald. Mes deux oncles Gerald et Owen en avaient été les témoins.

Le cercueil était dans la chapelle privée du château, petite chapelle isolée, en bas du parc. On avait dû retarder les obsèques de vingt-quatre heures pour permettre à des cousins d’Écosse d’assister à la cérémonie funèbre.

Gerald et Owen veillaient à tour de rôle auprès de la bière que l’on devait ensuite descendre du catafalque dans la crypte. Au début de la nuit, Owen, seul dans la chapelle, entendit un grattement à la porte. Il se leva, s’en fut ouvrir le battant, croyant à la venue de son frère pour la relève : toute une bande de renards occupait le parvis, fouettant l’herbe de leur panache fauve. Il referma la porte et regagna son banc-d’œuvre ; et, quand son frère entra :

« Avez-vous vu les bêtes ?

– Il y en a plus de trente à courir autour de la chapelle. »

Jusqu’au lendemain soir, après l’enterrement, on les aperçut dans le parc.

Or, ce même jour, non loin de là, des équipages couraient le renard dans le comté de Pembroke. Comme les chasseurs étaient rentrés bredouilles, un vieux paysan finaud leur avait dit froidement :

« Vous perdez votre temps, Messeigneurs. À quoi bon chasser le renard aujourd’hui dans l’est du comté ? Ils sont – ma foi ! – tous partis sur les terres d’Egremont. Ne savez-vous pas que Sir Archibald est mort hier ? »

*

« À la fin de l’été 1917, nous étions comme de coutume au château d’Egremont.

Mon oncle Owen, déjà nerveux de son naturel, me semblait particulièrement susceptible. Il avait une santé médiocre et n’était pas parti au front. Mon oncle Gerald, à la tête d’un bataillon de « Guards, » combattait à pied dans la Somme.

Un soir de septembre, le 21, – ma mémoire est fidèle, – après une courte veillée dans le hall, je m’étais endormie dans la terreur et la crainte, poursuivie par les bruits terrifiants qui peuplaient la campagne : le vent apportait jusqu’à moi la rage de la mer à l’assaut des falaises. Dans la chambre voisine reposait ma gouvernante.

Au cours de la nuit, je m’éveillai soudain, le cœur anxieux, comme prise d’un malaise. En réalité, torturée par la fièvre, j’étais moite de sueur. La lune, par l’œil de bœuf de la fenêtre, inondait la pièce de clarté. Forçant mon courage, je me levai pour tirer les rideaux de la lucarne. Quelle étrange curiosité me contraignit d’appuyer mon front brûlant à la vitre froide ?

Une force occulte commandait mes mouvements comme ceux d’une somnambule en transe, ma volonté subconsciente, car j’étais, certes, en un état second.

Bref, mon regard plongea sur la campagne. Le vent s’était apaisé. Les rayons lunaires perçant une tracée dans le rideau de hêtres s’abattaient sur la grande pelouse jalousement peignée chaque jour par l’escouade des vieux jardiniers. J’étais hallucinée par le faisceau de lumière qui fauchait le green… et quelque chose en moi attendait l’événement, l’appelait de toute sa puissance intérieure, tel un phénomène inéluctable… et ce fut la démarche féline du Renard d’Egremont traversant la bande éclairée pour se perdre à nouveau dans la nuit.

Je sais que j’ai hurlé… Qu’avais-je pu crier avant de m’évanouir ? car cette vision du renard avait été comme un choc pour mon cerveau d’enfant. Oui ! mon ami cher. On m’a redit le lendemain – le lendemain et dans la suite des années – les paroles insensées :

« L’oncle Gerald est tué !… Oncle Gerald… tué ! »

Paroles insensées, si lourdes de vérité que mes lèvres s’obstinaient à répéter, cependant que mon esprit absent rôdait loin… très loin du castel maudit.

Mes cris perçants avaient réveillé en sursaut tout le domaine ; l’institutrice craintive, affolée tout d’abord, quand elle me trouva allongée sur le parquet, dut me veiller le reste de la nuit en grelottant d’effroi.

Je revois sa figure parcheminée où ses yeux naïfs, couleur de pervenche, mettaient un clignotement de veilleuse : la pauvre Miss Dickson était une Écossaise farouchement superstitieuse.

Ma mère calmait, par sa présence seule, l’état de surexcitation latente qui m’avait un instant dominée.

Quant à l’oncle Owen, alerté, il se contenta de murmurer, en blêmissant, – était-ce de crainte ou de colère :

« Votre enfant divague, Ann. Vous ferez bien, ma sœur, de la reconduire sans retard auprès de son père. Cet éminent spécialiste s’occupera de son système nerveux. »

Sa phrase était lourde de sarcasme, mais comme je murmurais une dernière fois dans un demi-sommeil :

« L’oncle Gerald est tué !… » Owen quitta ma chambre en haussant les épaules et claquant la porte.

Au matin, John – le vieux cocher – confirma mes dires. Selon son habitude, debout avant l’aube pour préparer les premières musettes d’avoine à donner aux chevaux, il se dirigeait vers les communs quand, à son approche, entre le poulailler et les écuries, un couple de renards avait détalé, gagnant la pelouse et les taillis.

Tout le jour, une atmosphère de malheur plana sur le domaine d’Egremont. Elle s’installa perverse, tel un poison, dans l’âme de chacun, plus douloureuse quand revint le soir. Il tombait, je m’en souviens, une pluie fine, désespérante ; la campagne verte et mouillée sombra dans les ténèbres. Une véritable angoisse étreignait la gorge de chacun. Mon oncle s’était renfermé dans un mutisme absolu ; et ce fut le dîner en silence, repas mortuaire, où l’on frémissait instinctivement au moindre bruit extérieur qui prenait soudain un sens étrange : charrette d’un paysan rentrant aux fermes voisines dans un grincement d’essieux mal graissés, hibou hululant aux grands châtaigniers, tintamarre de bassinoires dans la cuisine…

Owen gagna aussitôt son appartement. Ma mère me fit coucher auprès d’elle dans sa chambre…

Au milieu de la nuit, un coup double, précipité, fut frappé à notre porte. Cet appel nous arracha brusquement à l’état inconscient dans lequel nous avions sombré sous le poids de la tension nerveuse, état fiévreux de dormiveglia où l’esprit rôde, ardent, imaginatif, subtil.

La porte s’ouvrit, livrant passage à Owen, plus maigre que jamais en sa longue robe de chambre.

Dans sa main tremblait un chandelier et cette flamme jaune, vacillante, me révélait un être nouveau, accablé par la fatalité.

L’œil fixe dans un visage glacé, d’une pâleur de cire, la démarche rigide comme celle d’un automate, il s’approcha du lit.

« Ann, je vous demande pardon de troubler votre repos à cette heure…

– Qu’y a-t-il ? Owen, je vous en supplie, coupa ma mère. Vous savez bien que je ne dormais pas. Qui peut dormir ici aujourd’hui ?

– Vous avez raison. Moi non plus, je ne pouvais pas… je ne voulais pas dormir. J’ai veillé tonte la nuit à ma fenêtre ouverte sur la campagne… Et je les ai vus. Ils sont passés… je vous le jure… tous les renards du pays. J’en ai compté dix, peut-être douze. faisant leur ronde autour des platebandes. Je les ai vus comme je vous vois, Ann, vus avec mes yeux et non pas avec mon imagination. »

En écho à cette phrase, un glapisse-ment lugubre s’éleva dans la campagne.

Un coup de vent, entrant par la cheminée, fit battre la porte. La main de mon oncle lâcha le chandelier qui s’en fut rouler sur le parquet dans un bruit de bobèche brisée.

La nuit s’était établie, maîtresse, totale, dans la pièce.

« Écoutez !… Frère ! Qui a crié ?

– Eux… »

La voix se tut ; puis, infiniment lasse et découragée :

« Le malheur est donc arrivé, Ann… »

L’horloge du hall tintait trois coups dans les ténèbres…

Nuit d’épouvante du pays de Galles dont le souvenir seul me glace. »

*

Helen Kenilworth demeura un instant songeuse, la tête baissée, comme accablée elle-même par ce joug de la fatalité pesant au col des Egremont.

La nuit s’était faite douce, enveloppante, sous un ciel pur constellé. Des bruits gais animaient la campagne environnante. Une foire, au bourg voisin, égrenait ses ritournelles pour chevaux de bois ; un paysan chantait au pied du grand figuier de la ferme ; derrière le rideau de troènes, qui nous séparait d’un chemin peu passager, je devinais parfois des ombres : marins de l’escadre et filles brunes en mal d’amour…

… La voix d’Helen m’arracha à la réalité, cette réalité qui me semblait bien plutôt une fiction, et me fit plonger de nouveau dans le mystère et la hantise, au pur domaine de l’imaginaire, diront peut-être des sceptiques… mais ceux-là n’ont pas vécu des nuits d’équinoxe aux falaises de Cornouailles ou de Pembroke ; car la mer et la lande auraient fait avorter leur scepticisme en matière d’« intersignes » – croyez-en ma parole de marin breton.

« Le jour venu, notre vieux John avait attelé ses chevaux préférés pour une course imprévue. Il conduisit mon oncle à la petite cité galloise la plus proche. Un train matinal laissait fuser sa vapeur dans la lande fleurie d’ajoncs et de bruyères. Owen gagnait Londres.

Il dut aller tout droit au War Office, sans même passer par son Club de Pall Mall… tout droit au but pour quémander des nouvelles, compulser des listes, apprendre qu’il était bien réellement à cette heure le chef du clan, car le colonel Lord Egremont, tenant du titre, avait été rappelé à Dieu pour le repos dans l’éternité. Les rapports officiels venaient d’arriver au ministère.

Son régiment avait été envoyé d’urgence dans les Flandres, une semaine auparavant, et le colonel avait trouvé la mort au Saillant d’Ypres. On obtint des détails ; mon oncle Owen tint à les avoir tous pour l’édification de la famille. Le 21 septembre. au crépuscule, les « Guards » étaient partis à l’assaut des premières tranchées allemandes et y avaient pris pied. Au cours de la nuit, furieusement contre-attaqués, ils furent ramenés à leur point de départ. C’est dans ce recul que Gerald, grièvement atteint par une bande de mitrailleuse qui lui cribla le corps, demeura entre les lignes. Son cadavre ne fut ramené que le surlendemain à l’aube par l’officier-interprète, blessé lui-même aux jambes : il avait assisté son colonel pendant les vingt-quatre heures que mon oncle mit à agoniser dans un trou d’obus. L’ancien tenant du titre avait bien rendu le dernier soupir le 23 septembre vers trois heures du matin, comme les maudits renards du pays de Pembroke nous l’avaient annoncé. »

*

« Jamais plus je ne suis retournée dans ce sinistre castel du comté gallois. Non… mon père s’y est formellement opposé, du jour que j’eus rejoint notre demeure du Hampshire.

Je l’entends encore dire à ma mère :

« Des détraqués, tous vos Egremont, ma pauvre Ann ! Je ne peux concevoir leur mentalité dans le siècle où nous vivons. Ils ajoutent foi à des racontars de bonnes femmes. Si je n’y prends garde, votre fille sera marquée pour toujours par cette détestable influence… »

Et comme ma mère, songeuse, risquait timidement :

« Mais, James, je vous le répète, j’ai entendu moi-même le cri dans la nuit !… et c’est la petite et John, le cocher, en dehors de mon frère, qui les ont vus dans la campagne.

– Ann ! Plus un mot sur ce sujet, je vous en conjure. Savez-vous ce qu’est un phénomène d’hallucination collective ? Non, vous ne saisissez pas le rapport. Eh bien ! je vais vous expliquer, maintenant, une fois pour toutes… »

Mon père s’était ainsi lancé dans une grande dissertation d’ordre psychologique. Le plus clair de la conclusion était que le cas de l’oncle Owen relevait directement des aliénistes. Je vois encore mon cher père, secouant avec méthode et précaution la cendre du culot de sa pipe en tapotant sur les bords du cendrier de métal.

« Je ne crois point à la sorcellerie, moi… j’ai passé l’âge des contes de fées ! »

Il ne croyait à rien d’ailleurs. Il est mort peu de temps après la guerre, subitement. Il est mort dans son lit, sans souffrir, aussi calme que s’il se rendait à son cercle… Pauvre père incrédule !…mais Dieu aura pitié de lui, parce qu’il était bon pour les humbles.

Je n’ai revu Owen qu’une seule fois depuis la nuit que je vous ai contée. Il nous a emmenées, ma mère et moi, en pèlerinage sur la tombe de l’oncle Gerald. C’est au bord de l’Yser, – non loin de l’endroit où vos petits marins à pompon rouge se sont faits massacrer, – entre Dixmude et Ypres, près de la Maison du Passeur, nom qui évoque tout aussi bien des idées de l’autre monde.

Au pied du « Mémorial » dédié à la division des « Guards, » un cimetière de soldats britanniques élève ses étroites stèles blanches, toutes identiques, sur le gazon vert, ras tondu, de la riche terre flamande.

Le colonel désirait être enterré à côté de ses hommes.

Sur la pierre, on peut lire :

Colonel Lord Egremont – D. S. O. – M. C. du Xe Régiment des Gardes

tué dans l’action le 23 septembre 1917

R. I. P.

*

« Owen est mort l’an dernier et le nom d’Egremont s’est éteint avec lui. Il n’était pas marié. Cela est mieux ainsi ; de ce fait, la Loi du Renard a cessé de s’appliquer aux membres de la famille.

La dernière fois que je le vis, – lors du voyage d’Ypres, – j’avais été singulièrement impressionnée par la physionomie de mon oncle. L’existence de cet homme n’était visiblement plus qu’une suite de cauchemars. Une appréhension latente, perpétuelle, devait le ronger sourdement : le ver était bien dans le fruit depuis la nuit du 21 septembre 1917.

J’ai su que, hanté par cette idée des renards, miné par une véritable folie de la persécution, il dut recourir aux spécialistes de Londres qui lui prescrivirent d’abandonner le pays de Galles. Je n’en entendis plus parler que de loin en loin par ma mère et, quand elle-même succomba il y a trois ans à la suite d’une grave maladie, mon oncle Owen ne put assister aux obsèques. C’est alors que j’appris par notre notaire qu’il voyageait en Méditerranée et que, pris par ces pays du soleil, il avait renoncé à revenir en Grande-Bretagne.

Un mois plus tard, je reçus une lettre de lui, très affectueuse, me parlant avec infiniment de tendresse de ma mère qu’il adorait, une lettre où je relevais toutefois certaines bizarreries tant dans les idées pour le moins baroques, que dans l’écriture désordonnée. J’en ai quelques passages présents à la mémoire :

« Non ! ma chère nièce. Jamais plus je n’irai vous voir dans la brumeuse Angleterre. J’ai tiré ma révérence aux renards des Egremont qui peuvent librement courir les taillis du Pembroke. J’avoue humblement que j’avais peur d’eux, une peur irraisonnée de les voir surgir une nuit du néant et rôder autour du château pour m’annoncer que mon heure sonnait, l’heure du dernier de la lignée, car je suis et resterai le dernier homme de cette misérable famille qui, des siècles durant, a tremblé devant l’implacable Loi. J’ai vendu les terres, licencié le personnel, j’ai fermé à tout jamais ce château maudit, où j’ai connu des nuits d’angoisse dont le souvenir parfois me poursuit encore…

Chaque jour, je m’enfonce un peu plus dans l’oubli… Aujourd’hui, je vis dans une autre ambiance. J’ai acheté un petit cotre et j’ai donné libre cours à ma passion pour la mer. Je navigue sans arrêt tout autour de ce grand lac ensoleillé où le bonheur de la vie vous éclabousse le cœur à chaque instant… loin des terres de bruyère, des ajoncs et des taillis, loin du Renard de Pembroke qui devait me poursuivre, moi le dernier, de toute sa soif de vengeance inassouvie…

Un bon tour, – en vérité ! – je lui ai joué là un fameux tour ! On n’a pas encore découvert le renard marin, et, sans cesse entre le ciel et l’eau, je ne risque pas de le voir venir avec sa queue empanachée, bête de mauvais augure, renard malin, renard-fantôme, renard-vampire, qui préside depuis des générations au destin de mon clan.

Mais je n’ai nulle raison, ma chère Helen, de vous entretenir si longuement de mes tortures d’antan, puisque, désormais, je vais mieux. Les médecins m’ont conseillé de passer l’hiver en Égypte ou sur les côtes d’Afrique du Nord. Je suivrai les vents favorables. Je vous écris cette lettre de Taormine. J’appareille incessamment pour Malte, où je compte arriver peu après la rentrée de l’escadre et participer aux régates. Je dois, sans retard, « payer une visite, » à bord du navire-amiral, à sir Herber Kissfield, commandant en chef la flotte de la Méditerranée. J’ai idée que mon modeste cotre de trente pieds de long fera piètre figure à côté des mastodontes d’acier. Mais, après tout, je ne dois point médire de mon Seafox, le Renard des Mers, ainsi que j’ai baptisé ma cabane flottante. J’en suis très fier, au fond. N’y suis-je point maître après Dieu ? Et infiniment heureux, car avec lui je ne risque pas de fâcheuse rencontre : c’est à ma connaissance le seul renard qui hante ces prairies vertes… »

Et le pauvre homme me conviait à l’aller retrouver à Alexandrie l’hiver suivant.

Je n’ai pas été à Alexandrie, car plus jamais je n’ai reçu de nouvelles d’Owen – plus jamais directement de lui, du moins – mais, il y a trois mois, l’annonce brutale que mon oncle venait de mourir dans le Sud-Tunisien. Dans le même courrier, je trouvai une convocation inattendue ; les autorités françaises, croyant à un crime et poursuivant leur enquête, me citaient à comparaître devant la justice des territoires militaires à Tataouine. On attendait encore mon témoignage pour statuer sur le sort de l’assassin présumé.

Les charges étaient lourdes contre cet homme, mais je crois que j’ai évité de laisser condamner un innocent, j’en suis même sûre, aussi véridiquement – ma foi ! – que la Loi du Renard ne doit plus jamais s’exercer à l’encontre des Egremont.

Foum-Tataouine : deux cents gourbis massés sur le roc stérile autour du bordj des Affaires indigènes, avec un boqueteau de palmiers étiques, au pied du plateau tabulaire saharien. C’est dans ce bled perdu qu’un matin d’août, après avoir traversé la France, la Méditerranée et la Tunisie, je débarquai en plein sirocco, l’âpre vent de sable, ardent, qui vous brûle les poumons, vous dessèche la peau, la gorge et le cœur.

Quelle impression navrante, amplifiée par cette chaleur torride, m’avait écrasée depuis le départ de Gabès, à l’aube fraîche, dans cet autocar pouilleux où somnolaient des Arabes, beaux comme des dieux antiques et rongés de vermine !

Après les condoléances d’usage, le chef du bureau arabe, un capitaine à la face de centurion romain, me confia simplement :

« Vous verrez Salah Ben Amar el Trabelsi : un vilain drôle, Mademoiselle. Il médite pour l’heure dans les geôles du caïd, pendant que l’instruction se termine. Elle n’avance plus guère en somme. Il nous manque toujours la petite preuve matérielle physique, car moralement les charges les plus terribles accablent l’inculpé, individu taré d’ailleurs qui n’en est pas à son coup d’essai dans la région. Nous comptons sur vous, Mademoiselle, pour faciliter notre tâche ; dans ces territoires où le banditisme règne à l’état endémique, la justice militaire doit être prompte à se manifester. Il ne vaut rien d’être taxé de faiblesse par ces gens.

– Je doute, Monsieur, qu’il soit en mon pouvoir de créer une étincelle de vérité pour éclairer cette question. »

Pendant que des spahis au lourd manteau bleu allaient quérir l’indigène, l’officier m’expliqua brièvement :

« Monsieur Egremont… c’était bien là son nom, n’est-ce pas ?

– Lord Egremont, plus exactement… mais poursuivez, je vous en supplie ; je ne sais rien encore de précis sur cette affaire.

– Je crains fort que vous n’en appreniez guère plus tout à l’heure. Qu’importe ! Je fais mon devoir strict en vous racontant tout ce que nous savons.

Votre oncle, Mademoiselle, est donc arrivé avec son yacht au port de Gabès, au début du mois dernier, après la saison touristique.

Il n’y avait plus d’autocar régulier vers Touggourt, et cependant M. Egremont désirait vivement faire une randonnée saharienne jusqu’à la région des grandes dunes. L’autorisation lui en fut accordée à ses risques et périls : la région est assez sûre en ce moment, mais la sécheresse a commencé et il vaut mieux, à cette époque, ne pas s’engager dans l’erg où l’on risque d’être surpris par une tempête de sable. Bref, il partit après avoir requis les bons offices d’un conducteur-guide de médiocre réputation. Salah ben Amar, connu tout le long de l’oued Gabès, du barrage de Chenini jusqu’au port ensablé, sous le nom de Salah el Trabelsi, Salah le Tripolitain. C’est d’ailleurs un bon « pratique » des pistes du Sud.

Au volant de sa guimbarde, une minable Ford hors d’âge, à la carrosserie rafistolée par du fil de fer, il emmena d’abord votre oncle aux Matmatas, lieu d’excursion classique, avec un village de troglodytes dans le massif montagneux de l’ouest à cinquante kilomètres au sud de Gabès.

Le lendemain, ils s’engagèrent plus avant dans la montagne pour tenter de rallier une piste meilleure et, par le plateau, gagner la région des dunes. Mais la voiture, trop lourdement chargée, glissa au bord d’un ravin dans un éboulis de rochers où elle s’accrocha. Les deux hommes, ayant pu se dégager, entreprirent de revenir sur leurs pas. C’est cette nuit-là que le drame eut lieu. Je crois comprendre comment cela s’est passé.

Ils s’étaient endormis, ou plutôt – sans doute – l’Arabe feignait de dormir. Fasciné par l’appât du gain, il a profité du sommeil de votre oncle pour le tuer et le dévaliser. Après lui avoir dérobé sournoisement son revolver, il a dû l’abattre d’une balle dans la tempe.

Quand on a retrouvé le corps, le lendemain, la main droite serrait bien l’arme ; ces Tripolitains sont des malins et Salah ben Amar aura su réaliser la mise en scène du suicide…

Mais je n’y crois pas, moi, Mademoiselle, car voici vingt ans que je fréquente ces gaillards-là. Or, Salah, au lieu de rallier le poste des Matmatas, s’est enfui dans le bled.

Sitôt avisé de la découverte du corps, j’ai envoyé des cavaliers patrouiller la montagne.

Quelques jours après, des spahis m’ont ramené l’homme exténué. Il avait sur lui tous les papiers dérobés à votre oncle ainsi que son portefeuille garni de cent livres sterling : une bonne aubaine pour un vaurien, je pense.

Il prend le ciel à témoin de son innocence, puis se renferme dans un mutisme inexorable ; parfois, son imagination forge une légende qui ne peut s’accréditer auprès d’un esprit sain.

Tous ses congénères, les guides de Gabès, qui le connaissent mieux que quiconque, l’accablent sans pitié aucune. Les charges d’ailleurs, je vous le répète, sont assez écrasantes pour que sa tête saute. »

C’est alors qu’on introduisit Salah ben Amar : un petit maigrichon, avec un regard de bête traquée sous un front fuyant, un être sale, répugnant, à la face contractée par un méchant rictus aux lèvres. Il se faufila dans la pièce.

Le chef de poste lui déclara brutalement :

« Tu parleras devant madame : c’est une parente du voyageur que tu as tué.

– Écoute ma supplique une dernière fois, mon capitaine. Je te jure sur ce que j’ai de plus cher sur la terre, – ma parole d’honneur, sur mon fils, – ce n’est pas moi qui ai tué l’homme anglais. »

Il avoua en tremblant :

« Il a eu peur ; une grande peur mauvaise, sauvage… alors, il s’est tué lui-même !

– Fripouille ! Tu vas encore me servir la fable que tu as inventée l’autre soir.

– Je te le dis, c’est la vérité. celle-là qui existe toute seule et se suffit à elle-même. Que le Prophète me maudisse, moi et ma descendance, si je ne parle pas selon la vérité maintenant… et tu pourras me faire couper la tête.

J’ai eu peur, moi aussi, et j’ai abandonné le corps chaud après avoir pris ses papiers… pour les rendre. Mais je suis devenu mâhboul moi aussi peut-être, et je me suis égaré dans les montagnes de Matmata.

– Je connais ton histoire, trancha l’officier. Cela suffit. Je ne crois pas aux djennouns… et la justice les ignore.

– Ce ne sont pas les djennouns, mais les fennecs, je te l’ai déjà dit, mon capitaine. C’est moi qui veillai dans la nuit, qui les ai vus le premier. J’ai secoué l’Anglais pour qu’il les regarde : ils étaient si jolis : toute une famille qui gambadaient de rocher en rocher, pointant leurs oreilles longues… ils s’approchaient de notre campement nocturne.

« Là ! voyez, lui ai-je dit ; ils passent dans le rayon de lune. »

Alors, il s’est frotté les yeux et il s’est dressé sur ses jambes.

« Quoi ? Que dis-tu ? Quelles sont ces satanées bêtes ? a-t-il interrogé, anxieux.

– Les fennecs, les renards des sables, et ceux-ci ne semblent guère sauvages ou réellement affamés. »

… Je n’ai pas dit un mot de plus, – je le jure, – car l’Anglais, hurlant de rage, avait empoigné son revolver et, regardant s’enfuir les petits renards comme des fantômes, il s’est tiré une balle dans la tête avant que j’aie pu saisir son bras pour détourner le coup.

J’ai pris ses papiers et son portefeuille : cela est vrai ; sa main droite était bien crispée sur la crosse de l’arme, j’ai vérifié ; cela est vrai aussi… et, fou de peur, je me suis enfui et me suis égaré dans la nuit.

– Tu n’as pas encore fini de me ressasser tes visions de revenants ? C’est un conte à dormir debout, Salah. »

L’Arabe était accablé. Le chef de bureau se tourna vers moi et fit, sarcastique :

« Vous avez entendu, mademoiselle ? La réminiscence d’une histoire de djennouns, de mauvais génies campagnards, un piètre récit pour les conteurs de la place Halfaouine aux soirs du Ramadan à Tunis !… Et c’est toute sa défense !

– Et cela suffit, capitaine, ai-je affirmé. Cet homme est innocent. »

Comme l’officier sursautait :

« Innocent… je vous le jure à mon tour, sur ce que j’ai de plus sacré… la mémoire de mon oncle, par exemple… » et je crois que j’ai poursuivi tout bas pour moi seule :

« La mémoire de Owen, baron Egremont, dernier tenant du titre, qui devait, selon la règle, subir la Loi du Renard, pour que ne mente pas la devise d’une famille loyale, « Ad Unum… » – « Jusqu’au dernier ! »

Je revis, à ce moment-là, tout l’austère pays de Galles, l’âpre comté de Pembroke avec ses falaises mordues par la mer en furie aux soirs d’équinoxe…

Le capitaine, un instant interloqué, trancha le fil de mes songes :

« Pardon si j’insiste, Mademoiselle, quelle preuve trouvez-vous là de l’innocence de cette crapule ? »

Dans l’intonation de l’officier, je crus percevoir une pointe d’accent faubourien et je ripostai :

« Excusez-moi ; ce serait trop long, trop difficile aussi de vous expliquer. Un secret de famille… oui, c’est cela… un secret, et rien de plus. Relâchez cet homme sur ma parole et que la justice militaire respecte le secret des barons Egremont.

– Bien. Mademoiselle. Il sera fait selon votre désir. »

Un mokhazeni ouvrit le vantail peint de bleu. Un flot de lumière ardente brûla mes rétines. Le chef de poste des Affaires indigènes indiqua la porte au Tripolitain. L’homme en courant s’en fut vers le large.

Le visage figé dans une expression de dédain, l’officier m’annonça, comme un ordre :

« L’affaire sera classée. Si votre conscience est en paix, la mienne l’est aussi. Un spahi vous conduira à l’autocar. Il part à seize heures… Je vous présente mes devoirs, mademoiselle Kenilworth. »

Il s’inclina devant moi. Je lui rendis son salut en murmurant :

« Merci. »

Je suis sortie sans tourner la tête. Pourquoi donc aurai-je tenté de lui expliquer la chose ? Il n’aurait jamais compris, lui… Qu’importe, d’ailleurs !

Tel un homme ivre, Salah ben Amar el Trabelsi, échappé aux geôles du caïd, s’en allait en titubant sous le soleil, dans la fournaise des Territoires du Sud. »

Dans la nuit fraîche, sous le ciel constellé de Provence, la voix douce s’est tue en évoquant l’éclaboussement de la lumière africaine et je dis simplement, comme une acte de foi :

« Je crois en vous… Helen…. mon amie blonde… »

Cependant que mes doigts de vagabond se joignent devant la dernière descendante des Egremont.

–––––

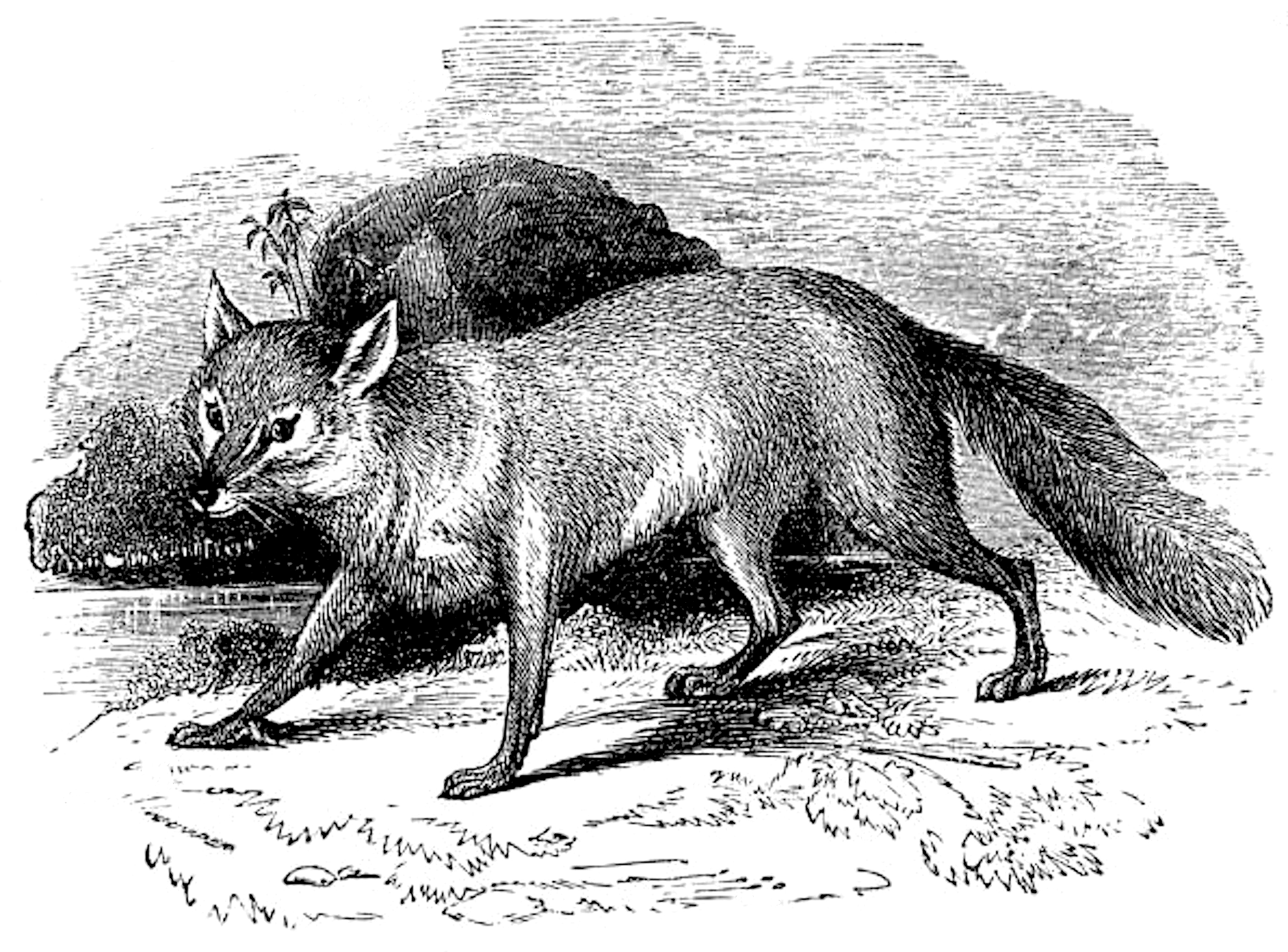

(André Bernis, in Gringoire, le grand hebdomadaire parisien, politique, littéraire, quatrième année, n° 163, vendredi 18 décembre 1931 ; cette nouvelle a été reprise en volume dans le recueil Le Cap des tourmentes, Paris : Éditions de France, 1933. « Renard, » gravure de Jean-Philippe Le Bas et Jean Eric Rehn, d’après Jean-Baptiste Oudry)

–––––