Christian fit un bond.

« Cette femme ! cria-t-il, quelle femme ? Il y a une femme chez vous, Rosenijed ? Vous ne nous aviez pas dit que vous eussiez fini par épouser votre Charlotte !

– Moi, épouser quelqu’un ! jamais ! D’abord, lors de mon retour, après mon second voyage, Charlotte était mariée. Elle avait épousé un tailleur. Je la revis sans émotion. Elle avait déjà deux enfants ; l’un était juché sur son bras et l’autre pendu derrière elle au bas de sa jupe, et, à en juger par la silhouette de la pauvre femme, elle allait en mettre au monde, très prochainement, un troisième. De plus, j’avais été, pour ma part, courtisé par plusieurs négresses et j’y avais laissé le peu d’illusions que j’eusse jamais.

Le tailleur fit de piètres affaires et, un beau jour, j’appris que Charlotte restait veuve avec trois enfants, dont une fille sourde et muette. J’étais assez vieux pour prendre à mon service une jeune fille sans que cela la compromît.

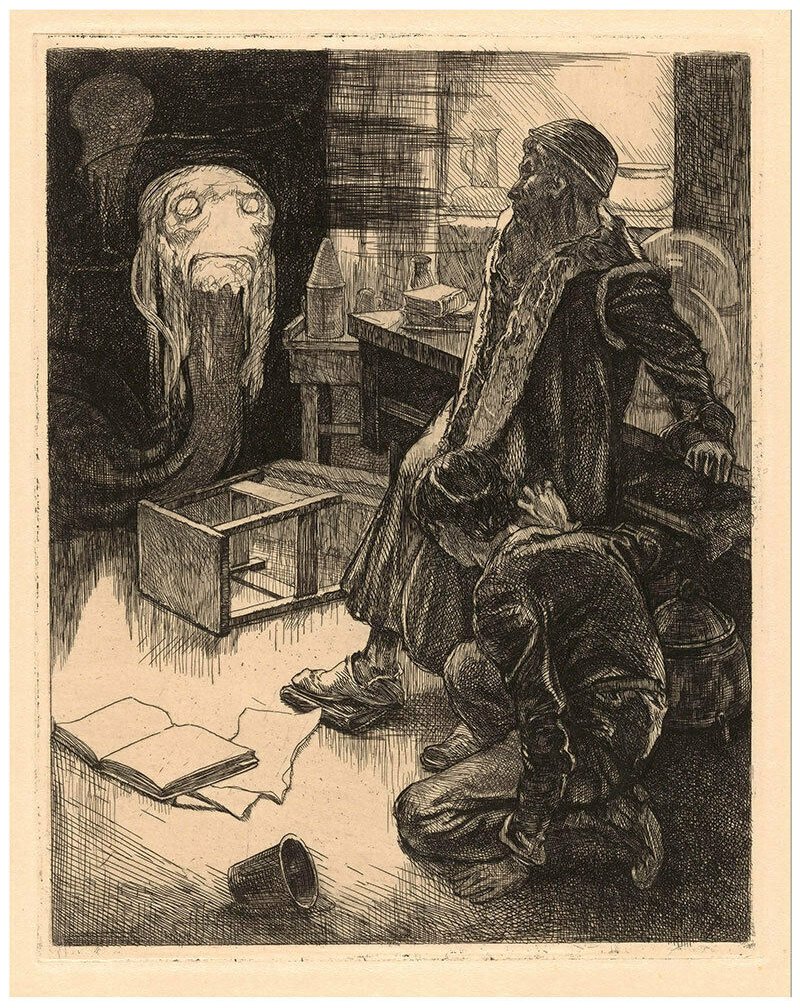

Je réalisais ainsi l’un de mes rêves, celui d’avoir auprès de moi un être silencieux, docile et sympathique. Je me chargeai de la petite infirme. J’en fis ma gouvernante, mon factotum, ma servante sympathique. Elle surveille avec intelligence mes préparations chimiques, aussi naïvement que si c’étaient des ragoûts ou des sauces ; de plus, son infirmité me sert doublement, d’abord parce que j’obtiens d’elle un silence absolu, ensuite parce que, forcée de comprendre ce qui se passe autour d’elle, elle a pris l’habitude de lire couramment sur tous mes appareils phonographiques. Ce qui fait qu’en mon absence elle recueille fidèlement toutes les notes et tous les renseignements qu’ils veulent bien me donner.

En plus de tout cela, j’ai le bonheur d’avoir rendu service à celle qui m’a donné les seules rêveries que j’aie connues et dont, soit dit tout bas entre nous, le souvenir m’est resté comme une douceur profonde au milieu des âpretés et des fièvres de ma vie d’étude ; tant il est vrai qu’il n’y a pas toujours aussi loin qu’on croit d’un vieux savant à un jeune amoureux. Ainsi, elle a le portrait de sa mère dans sa cuisine ; eh bien, j’y vais parfois et cela me fait plaisir de le voir.

Et voilà mon roman. »

Il était tard ; nous avions la tête fatiguée d’avoir entendu et vu tant de choses. La sourde vint annoncer au docteur que son dîner était prêt ; nous rentrâmes dans la partie de la salle qui formait son cabinet de travail ; il déploya sa cloison et la pièce reprit l’aspect large et peu profond qu’elle avait quand nous étions entrés.

Le docteur nous remercia de l’avoir forcé à prendre un peu de repos ; nous retirâmes nos houppelandes de fourrures, et je rendis à la servante sa peau qui m’avait fait si grand peur.

« Eh bien, dit Rosenijed en reconduisant Christian ; eh bien, collègue, on va rire ce soir dans l’Université. Mais dites bien à ceux qui voudraient venir encore me voir que je les mettrai impitoyablement à la porte. Je n’ai pas le temps de m’amuser tous les jours. »

Le docteur crut, en disant cette phrase d’adieu, avoir été le plus galant gentleman de la Terre.

Pauvre brave homme ! je ne pense jamais à lui sans attendrissement.

IV

Depuis cette longue et intéressante séance, je n’ai jamais revu le docteur ; mais le souvenir de la journée que j’ai passée auprès de lui est toujours resté présent à ma mémoire. Son système, tout étrange qu’il fût, m’était resté dans l’esprit et j’en ressentais une sorte d’obsession ; je le retournais dans tous les sens, j’essayais de le synthétiser : recueillir les sons, les multiplier au besoin, en fixer les traces et les lire couramment ; puis, connaissant les lois de tous les langages humains à l’état de nature, comparer à ces langages celui de tous les êtres vivants dont on a pu déterminer la conformation ; opérer sur des êtres assez petits pour qu’on les puisse isoler des bruits qui viendraient se mêler à leur parole ; déchiffrer la voix du silence : tels étaient les problèmes qui absorbaient la vie de cet homme.

Lorsque je me laissais aller à y songer longuement, j’en éprouvais comme une suite de griserie et d’affolement.

Je pris, à plusieurs reprises, la liberté d’envoyer au docteur divers appareils fabriqués et divers traités publiés soit à Paris, soit à Londres, et qui me paraissaient devoir l’intéresser. Il m’écrivit pour m’en remercier. Un jour, mes envois restèrent sans remerciements et mes lettres sans réponse. Je mis cette négligence sur le compte de la bizarrerie du docteur et, sans m’en inquiéter autrement, je cessai d’écrire et je suspendis mes envois.

Le docteur, toujours avare de son temps, m’avait prié de ne révéler notre correspondance à personne ; lorsqu’il eut cessé de me répondre, je n’osai pas demander de ses nouvelles à Christian.

Lorsque mes affaires me forcèrent à re tourner en Norvège, ma première visite fut pour Christian. Je me rendis donc à l’Université.

Comme les maçons occupaient une partie des bâtiments, je fus forcé de suivre une série de couloirs parmi lesquels j’avais quelque peine à m’orienter. Au bout de l’un d’eux, très large, assez haut, court, éclairé en pleine lumière et venant déboucher à angle droit sur l’une des artères de l’ancien couvent, j’aperçus une porte entrouverte. Cette porte formait cadre autour d’une figure humaine d’un aspect saisissant, se découpant nettement sur un fond de muraille d’un blanc cru de chaux.

C’était un vieillard, immobile comme un portrait d’ancêtre.

Il était grand, maigre, sec, brisé. Des cheveux blancs et laineux se dressaient roides sur sa tête hâve, et, de son œil vert d’absinthe, enchâssé dans une orbite profonde, surmontée de sourcils gris, épais et tordus comme les moustaches d’un grognard, s’échappait de temps en temps une étincelle d’or pâle. Il se tenait au coin d’un feu vif et clair, dont la réverbération jetait des plaques rougeâtres sur son visage blanc. Ses mains amaigries et menues demeuraient allongées sur les bras d’un fauteuil héraldique à pieds tors, à dossier droit.

Je ne sais pourquoi, en songeant à ces mains si vivantes dans leur immobilité, ma pensée se reporte toujours vers ces monstres aux échines courbées et noueuses, allongés comme des lévriers sur les gargouilles des monuments gothiques.

Je fus d’autant plus vivement frappé de cette apparition qu’elle dura moins longtemps.

Cet homme ou ce fantôme, ayant vu qu’il était épié, fit un geste d’impatience, et la porte entrouverte se ferma brutalement.

Mon premier soin, en arrivant chez Christian, fut de lui demander quel était ce personnage que je venais d’apercevoir ; après que je le lui eus dépeint tant bien que mal :

« Eh quoi ! me dit-il, vous avez vu le docteur Rosenijed !

– Comment ? c’est le docteur que je viens d’apercevoir ? »

Mon étonnement grandit encore lorsque Christian me raconta que le docteur avait renoncé à tout enseignement et à toute étude et vivait absolument seul avec sa servante sourde, qui ne le quittait pas un seul instant et, sauf deux ou trois fois, par un brouillard épais, il n’était plus jamais sorti. Il avait, de ses propres mains, muré la fameuse cloison. Personne ne consentait à croire qu’il fût devenu fou ; on prétendait seulement que, d’un jour à l’autre, ses cheveux étaient devenus tout blancs ; on ignorait pourquoi. Christian n’en savait pas plus ; je n’en pus apprendre davantage et je m’en tins là.

Mon séjour à C… dura près de quatre mois. Un matin, j’arrivai chez Christian ; je le trouvai véritablement désolé ; la gouvernante sourde était dans son cabinet ; elle pleurait à chaudes larmes.

« Qu’avez-vous, mon ami ? lui dis-je.

– Tenez, voyez vous-même ; voici les cinq lignes que cette brave fille vient de m’apporter. »

Je lus ces cinq lignes ; elles étaient ainsi conçues :

« Notre pauvre cher docteur vient de mourir, je suis bien malheureuse et dans un grand embarras ; vous, monsieur Christian, qui l’aimiez bien, venez me prêter votre aide. »

Nous courûmes aussitôt tous trois à la cellule du docteur. Il était mort assis dans son fauteuil ; ses yeux encore ouverts semblaient énormes ; une profonde sérénité éclairait son visage redevenu beau et bon.

Un oranger planté dans une caisse était placé à côté de son fauteuil et parfumait mélancoliquement toute la chambre, au milieu de laquelle était placé son lit. Nous le portâmes pieusement sur ce lit.

Quand nous eûmes maîtrisé notre première émotion, nous remarquâmes que la paroi autrefois occupée par la cloison était entièrement maçonnée, sans aucune porte, sans aucune ouverture qui communiquât avec la grande salle ; puis nous aperçûmes, scellée dans ce grand mur blanc cru, une plaque de marbre noir portant ces mots :

Ici on ne parle plus de science.

Cette inscription, bien qu’elle parût être placée là depuis quelque temps, avait, en présence de ce savant à jamais réduit à l’éternel silence, une grandeur terrifiante.

Suivant la coutume du pays, le défunt fut – précaution fort sage – transporté dans une Salle des Morts, où il dut attendre pendant trente-six heures, une sonnette au bras.

Le juge de paix arriva. On chercha le testament, on ne le trouva point ; alors, ordre fut donné d’abattre la cloison de plâtre. On descella d’abord soigneusement la plaque de marbre, puis on fit venir des démolisseurs.

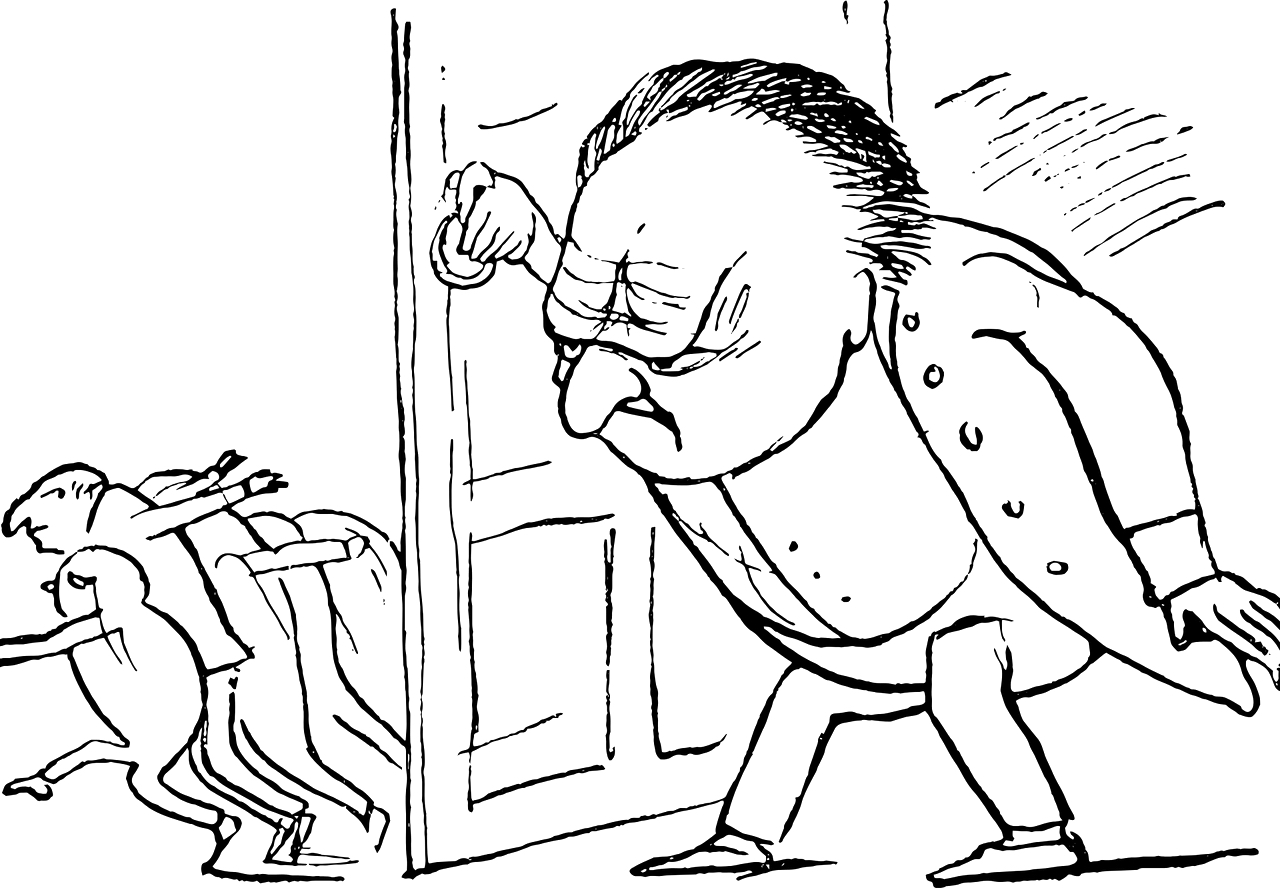

Au premier coup de pioche, on entendit une détonation formidable ; les maçons effrayés s’enfuirent en criant que le docteur n’était point un fou, mais bel et bien un vieux sorcier de la pire espèce. Tous les efforts que nous fîmes pour les calmer demeurèrent inutiles. Le juge de paix lui-même ne semblait pas très tranquille et, n’était son devoir de magistrat qui le forçait à demeurer, il eût très volontiers suivi les démolisseurs. Cependant, il en requit d’autres au nom de la loi. Ils obéirent, moyennant la promesse d’un large salaire. C’étaient trois forts gaillards qui ne paraissaient pas faciles à démonter. Une détonation non moins violente que la première répliqua à leur première attaque, mais, comme ils étaient avertis et comme nous les avions d’avance rassurés, ils tinrent bon ; mais, à la deuxième attaque, il n’en fut pas de même ; au grondement de la canonnade, d’autres bruits moins brutaux, mais plus sinistres, s’étaient mêlés ; c’étaient comme de longs battements de tambours et des gémissements lamentables.

L’un des maçons se tenait la tête à deux mains, l’autre était pourpre ; le troisième, tout tremblant, s’essuyait le front ; machinalement, ils avaient laissé choir leurs pioches, qui gisaient à côté d’eux.

Je saisis l’un des outils, je présentai l’autre à Christian, et nous allions commencer, plus on moins maladroitement, l’œuvre de démolition, lorsque la servante rentra. Je lui mets la troisième pioche dans la main. Je commence à frapper ; Christian suit mon exemple, la servante nous imite.

Le bruit continuait. Alors, je me retourne vers les ouvriers et, d’un air convaincu, je leur crie :

« Eh quoi ! vous, des hommes solides, vous avez peur d’un peu de tintamarre quand une femme l’affronte sans broncher ! »

Ils ignoraient que cette femme n’entendait rien. Cela nous sauva. Ils se remirent à l’œuvre. Le juge de paix restait toujours ferme à son poste ; mais sa chemise, sa cravate et son visage étaient d’une seule couleur et semblaient sortir de chez la même blanchisseuse.

(À suivre)

–––––

(Maurice Dreyfous, in Le Moniteur universel, n° 92, mercredi 4 avril 1877 ; « Twee Mannen en een Monster in een Werkkamer » [Deux Hommes et un monstre dans un atelier], estampe de Johannes Josephus Aarts ; illustration d’Edward Lear pour A Book of Nonsense, 1846)