Tout alla tant bien que mal jusqu’au moment où le mur céda ; mais alors, outre le redoublement de tapage, il y eut ceci de terrible qu’on aperçut, d’abord, par l’ouverture, une masse profonde d’ombre où se silhouettaient en fantômes des objets inconnus et de formes étranges, puis instantanément des lueurs violentes se levèrent, puis tout retomba dans une obscurité qu’emplirent des bruits analogues à des lamentations de fauves agonisant. Enfin, des signes incompréhensibles, se traçant tout seuls, en traits de feu, sur le fond noir de la voûte, apparaissaient et disparaissaient instantanément. Alors, les trois ouvriers se bousculèrent, nous bousculèrent, nous marchant sur les pieds, nous jetant leurs pioches dans les jambes, et s’enfuirent en trébuchant.

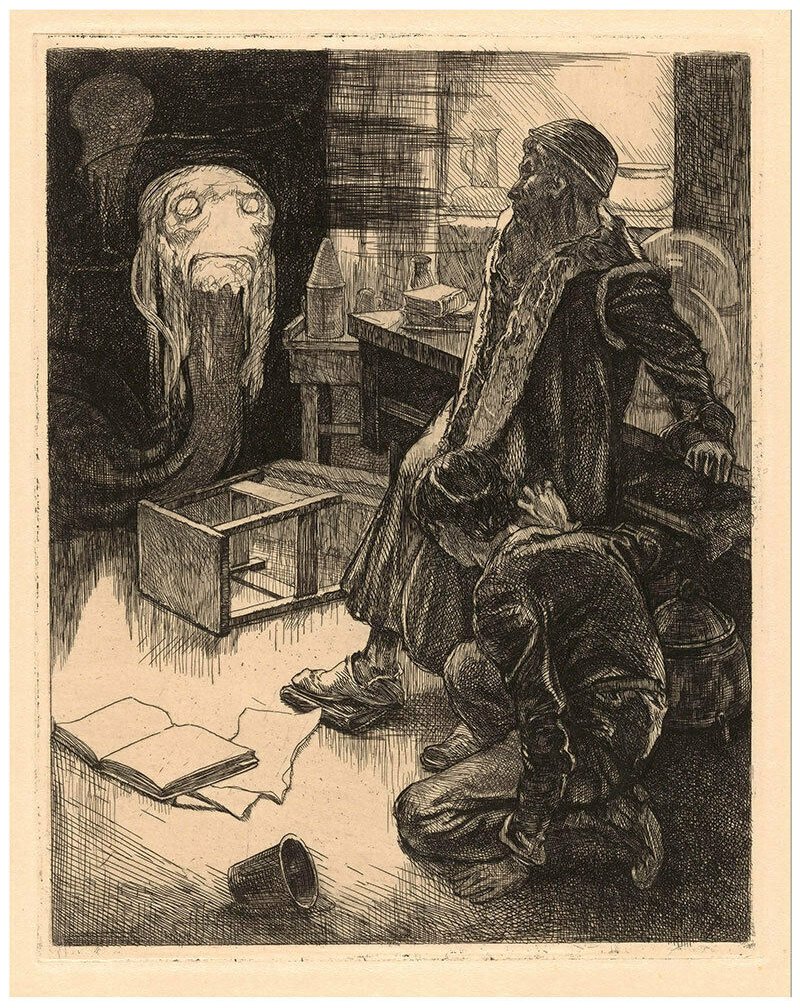

Le juge de paix restait héroïque ; il s’était enfoncé dans un fauteuil, et son linge cette fois paraissait noir, tant son visage était blanc. Notre calme lui laissait encore assez d’espoir et l’empêchait de s’évanouir complètement. Christian et moi, nous pensions en effet comprendre que le docteur avait enfin pu établir des appareils multiplicateurs des sons d’une puissance énorme. Nous avions cru distinguer dans les divers bruits les lamentations des flammes chantantes, les tambourinements des plaques vibrantes et les résonances des prismes de bois et de fer, tels qu’il nous en avait jadis montré de faibles échantillons. Quand nous vîmes les éclats de lumière s’engloutissant tout à coup dans l’ombre et les phonographes lumineux, nous crûmes comprendre qu’il avait obtenu les résultats qu’il cherchait.

Mais pourquoi, après de telles découvertes, le docteur s’était-il arrêté court ? Voilà ce qui nous intriguait. Nous reprîmes donc le travail interrompu par les maçons, et bientôt la brèche fut assez grande pour que le juge de paix pût pénétrer.

Ce magistrat était purement un héros. Malgré son effroi bien naturel, il se glissa dans la grande salle, où tout lui devait être un sujet de terreur, depuis les lueurs, les bruits, les apparitions de signes flamboyants qui accompagnaient le bruit de ses pas jusqu’à la vue des têtes et des mains coupées, des chapelets d’ossements, des instruments biscornus, etc.

Il entra seul, ainsi le veut la loi ; il marcha d’un pas ferme et bientôt revint vers nous, tenant à la main un large pli portant cette suscription :

« Ceci est mon testament privé.

Docteur ROSENIJED. »

Il l’ouvrit et lut à haute voix ceci :

« Je lègue tous mes biens à ma servante ; je l’engage à vendre tout d’un seul lot. Elle en tirera un meilleur profit et évitera de disperser des matériaux précieux dont un autre, un jour, pourra tirer un parti plus heureux que celui que j’en ai tiré moi-même. »

Dans l’enveloppe était une seconde enveloppe, portant ces mots :

« Ceci est mon testament public.

Docteur ROSENIJED. »

Elle contenait un simple carré de papier où était en grosses lettres :

« Je lègue au monde une grande illusion.

Je le sauve d’un grand doute.

Je lui cache une grande vérité. »

Le juge lisait à haute voix ; une répercussion d’échos répondait à sa voix, des zigzags de lumière apparaissaient et disparaissaient en même temps sur les fonds noirs des appareils dans l’ombre de la crypte, et les trois phrases énigmatiques avaient alors des résonances effroyables et se traduisaient en des flamboiements qui vous semblaient fantastiques et terrifiants.

Je commençais à douter de ma raison et je ne doutai plus guère de la folie du vieux savant. Je n’osais parler à Christian, qui restait muet devant moi et semblait en proie aux mêmes émotions.

Néanmoins, j’eus l’idée d’offrir à la sourde de lui acheter tout ce qui se trouvait dans le laboratoire et dans l’appartement du docteur. Elle accepta ma proposition ; l’affaire fut conclue, nous nous retirâmes.

La lendemain, elle vint me trouver, me demandant la permission de disposer de l’oreiller de son pauvre maître.

Le docteur le trouvait, disait-elle, excellent et avait manifesté souvent le désir d’y dormir son dernier sommeil.

J’autorisai très volontiers la brave fille à user de tout ce que bon lui semblerait.

Une heure après, je la vis revenir ; elle accourait chez moi et me priait de la suivre.

Elle avait décousu l’oreiller afin de le rendre plus doux encore, et, au milieu des plumes, elle avait trouvé des papiers ; elle n’avait pas osé les déplacer avant que je fusse présent.

C’étaient d’abord des fragments d’un Mémoire scientifique très étendu. Ils commençaient au feuillet 1287.

Dans ce Mémoire, qu’il serait trop long de transcrire, le docteur expliquait comment il était arrivé à multiplier à l’infini la puissance des sons, comment il était parvenu à entendre des êtres qui ne sont visibles qu’avec le concours du microscope et comment, enfin, il avait traduit et noté les propos de ces animalcules.

Pour mieux juger des détails de ses expériences, il avait élevé un petit oranger « garni, disait le Mémoire, d’un riche feuillage bien luisant, tout pailleté de belles fleurs bien blanches et bien brillantes, égayé de pistils sortant comme autant de dards lumineux et garni de trois fruits, dont l’un en plein développement, tout à fait mûr, du jaune le plus éclatant, l’autre plus petit, mort à mi-maturité, blanc verdâtre ; le troisième, plus petit encore, très foncé, d’un vert presque noir. »

Il avait posé sur ce dernier son instrument dont, suivant la description contenue dans le Mémoire, « l’oreille est à peu près grande comme cinq fois la pointe d’une aiguille. » Il avait entendu, noté, traduit.

Toutes les notes avaient dû être prises au fur et à mesure, et tout le récit de la première partie de l’expérience heureuse est d’une écriture gaie, rapide, heureuse ; à l’endroit où le récit des résultats acquis commence, elle s’alourdit, puis tout à coup elle devient fiévreuse, tremblée, folle ; jamais, en quelques pages, l’écriture d’un homme n’a trahi plus de passions et d’émotions diverses ; il y avait bien, assurément, lieu d’être ému.

La traduction avait en effet révélé au docteur ceci :

Les êtres invisibles sur lesquels il essayait ses observations étaient assemblés et, très gravement et très doctement, ils discouraient.

Ils discouraient de la marche des astres en termes non moins graves que ceux qu’emploient nos Galilée, nos Copernic, nos Arago.

Les notes étant dialoguées, conformément à ce que les appareils avaient entendu, leur lecture était de l’effet le plus curieux.

On eût vraiment cru avoir devant les yeux le compte rendu d’une séance de notre Académie des Sciences. C’était, prodigieusement, pareil.

Pour ces bestioles, les fleurs blanches brillantes barbelées de pistils étaient des étoiles, la masse du feuillage était le ciel, l’orange mûre le Soleil, l’orange morte la Lune et l’orange verte la Terre. Ce qu’ils annonçaient n’était ni plus fou ni plus sensé que ce qu’affirment les astronomes humains, et leurs preuves étaient tout aussi logiques, leur science non moins profonde.

Après avoir transcrit ce qu’il avait ainsi entendu, le docteur y avait joint mille réflexions, et je ne puis résister au désir d’en détacher celle-ci :

« Si la science humaine dont nous sommes si fiers, n’était pas plus que celle de ces petits êtres, quelle pitié ! Qui prouve qu’elle soit plus ? Rien. Qui prouve que nous soyons, par rapport à d’autres êtres, plus que ces insectes sont par rapport à nous ? Rien.

Effroyable pensée ! Si la Terre n’était qu’une petite boule, qu’un petit fruit, suspendu à une branche, et le Soleil un autre fruit un peu plus gros ; si notre Lune n’était pas plus que la Lune de ces petites bêtes ? Si le firmament, si les étoiles, que nous voyons et dont nous discourons avec tant d’assurance, étaient aussi peu de chose que leurs étoiles et leur firmament, quelle serait la dimension de l’arbre qui les porterait ? Combien serait énorme la caisse qui contiendrait cet arbre ? Et si tout était disposé de même, quelles seraient les proportions de la chambre qui contiendrait cet arbre ? Sur quel monde tout cela serait-il placé ? Quelle serait, par rapport à nous, l’étendue de ce monde ? Sur quoi reposerait-il, ce monde ?

C’est épouvantable ! J’ai cherché à lire le silence et j’ai lu l’Infini. C’est épouvantable ! »

Le reste de la page ressemblait à une leçon d’écriture ; il y avait dix fois l’un sous l’autre ces mots :

« C’est épouvantable !

C’est épouvantable ! »

Un troisième feuillet, non paginé, me tomba sous la main et je lus :

« Terrifié par les révélations des infiniment petits, j’ai fait un faux mouvement. J’ai brisé la petite orange verte. Elle est tombée. Je l’ai tuée. J’ai tué un monde !

J’ai tué un monde ! Mes instruments ont révélé, et j’ai lu. Mes instruments, en multipliant les sons, en les inscrivant, en les marquant, ont recueilli les hurlements poussés par ce monde qui disparaissait. Par ce monde qui disparaissait ! par ce monde que j’ai tué ! Et j’ai lu ces cris et j’ai connu les derniers vagissements de la fin d’un monde.

C’est épouvantable !

C’est épouvantable !

J’ai tué un monde !

J’ai tué un monde. »

Je demandai à la sourde si elle savait, à peu près, depuis quand le docteur avait muré son laboratoire, et depuis quand il avait placé dans sa chambre cette inscription : « Ici on ne parle plus de science. » Elle me répondit que c’était depuis le jour où il avait fait sa grande expérience, c’est-à-dire le jour où il avait écrit ces notes.

Alors, je lui donnai l’ordre de les replacer dans l’oreiller mortuaire et de les y coudre.

Elle prit tous les papiers, mais tout à coup elle revint vers moi, me montrant un dessin qui s’y trouvait mêlé, et, me le montrant, elle écrivit au-dessous :

« C’est la copie du portrait de ma mère. »

Le dessin était signé Rosenijed et, au-dessous, il y avait, écrit en caractères grecs et en langue anglaise :

PEUT-ÊTRE TOUTE LA SCIENCE ÉTAIT-ELLE LÀ.

Ce fut pour moi une révélation. L’idéal de sa première jeunesse avait suivi le docteur durant sa vie entière. Je voulus qu’il le suivît après sa mort et je plaçai le portrait au milieu des manuscrits, disant à la fidèle servante :

« Il a voulu reposer sur cet oreiller tel qu’il était ; il faut le laisser tel qu’il était, frais à sa joue et doux à son sommeil. »

Elle obéit.

V

Le lendemain, tous les étudiants de C…, en corps, avec leurs insignes respectifs, calotte multicolore en fond de casserole, ruban en bandoulière, culottes collantes et hautes bottes, vinrent rendre leurs derniers devoirs â celui qui fut leur Maître.

Deux discours furent lus au nom des professeurs. Un troisième, au nom des élèves, fut prononcé par le chef d’une de leurs Compagnies et se termina par ces mots :

« Je propose que, sur cette tombe, on place l’inscription que le Maître avait scellée au mur de sa chambre :

« ICI ON NE PARLE PLUS DE SCIENCE. »

Alors, un étudiant, déjà creusé et pâli par l’excès de travail, l’interrompit et, d’une voix profonde, lança ces mots :

« Ici on ne parle plus de science, dis-tu ! – Qu’en savons-nous ? »

Puis la foule s’écoula.

J’ai fait construire auprès du tombeau une toute petite serre chaude et j’y ai installé l’oranger. La sourde s’est faite la vestale de cette sorte de temple et prend soin de l’arbrisseau.

Mais, pas plus que nul autre au monde, elle ne sait pourquoi.

FIN

–––––

(Maurice Dreyfous, in Le Moniteur universel, n° 93, jeudi 5 avril 1877 ; « Twee Mannen en een Monster in een Werkkamer » [Deux Hommes et un monstre dans un atelier], estampe de Johannes Josephus Aarts ; illustration d’Edward Lear pour A Book of Nonsense, 1846)