L’homme est tranquille.

Dans le demi-jour de la « cagna, » je ne distingue qu’une masse d’ombre, immobile.

Attentif, je surveille ses moindres gestes ; la scène de la matinée est trop présente à mon esprit.

Tout à coup, un canonnier était venu, affolé, avertir que son camarade d’équipe, bizarre depuis quelques jours, « sabotait » la culasse de la deuxième pièce.

II avait voulu intervenir ; l’attitude menaçante de l’autre l’avait fait fuir.

Aussitôt, tous nous avions couru à la position de batterie. Abattu, bras et jambes liés, on traîne le fou dans cet abri, où, à mon tour, je suis de garde.

Un silence, un lourd silence règne.

J’éprouve la sensation que, l’un comme l’autre, nous désirons le rompre ; y échapper.

La crainte d’entendre des paroles incohérentes, de provoquer une nouvelle crise m’arrête. La peur de ne rencontrer qu’indifférence, hostilité peut-être, le paralyse.

Ses yeux ne cessent de m’observer. Je fuis ce regard.

Je connais maintenant les moindres particularités des misérables parois qui nous enserrent, les détails de l’écorce du gros « rondin » de soutènement, le nombre des clous enfoncés dans cette cinquième planche, la plus large.

Je me prends à rechercher la cause de l’aventure actuelle : l’homme a toujours été distant, disent ses camarades.

Parlant peu, plongé dans d’interminables rêveries.

Son maréchal des logis le considérait comme un bon travailleur, discipliné, sobre.

Il n’a confié à personne l’arrivée de mauvaises nouvelles de sa famille… y a-t-il une tare quelconque de ce côté ?

Quelles sont ses pensées, ou mieux quelle est sa pensée ?

Est-il encore inconscient ?

Se souvient-il ?

Son regard me fixe toujours. Je tourne la tête.

Nous avons l’air d’appartenir à deux mondes différents, moi resté dans la vie ordinaire avec les autres, lui ayant sauté, hors de nous, dans une nappe étrange qui l’entoure d’une gangue dont il ne peut se séparer.

Le silence.

Un silence où le moindre bruit prend des proportions anormales ; non point un silence où chacun se laisse aller au fil de ses souvenirs, le silence qui calme, repose… Mais un silence où l’on se guette, où l’on fuit l’autre, pour le mieux observer ensuite, un silence où le geste le plus naturel fait frémir.

« Barral ! »

Il vient de prononcer mon nom.

« Je t’ai reconnu, Barral. Je ne suis pas fou, je sais bien que tous, « ils » disent cela. J’ai ma raison, je t’assure…

Approche-toi, j’ai si peur qu’« elles » m’entendent. Oui, comme cela. Écoute-moi, veux-tu ?… »

Ses traits sont calmes, avec une imploration dans les yeux.

Un signe d’acquiescement de ma part ; il poursuit son monologue :

« Comment t’expliquer !

Je voudrais tant que tu me comprennes.

Comment t’expliquer…

Employé au parc, je nettoyais, j’astiquais ces grosses pièces, cela me plaisait.

J’aimais les palper, les caresser… même j’en préférais une, « Aïcha. »

Par plaisir, je venais assister aux tirs. C’est alors… c’est alors que, peu à peu, l’idée m’est venue.

J’essayais d’abord de repousser ce qui me passait dans la tête… bientôt, plus fortement, l’idée me possédait.

Tu es le premier à qui j’en parle !

Lorsque tu les as vues, tu n’as rien remarqué ? non ?

Tu es comme moi au début ; tu ne les as pas suffisamment observées.

Ah ! elles cachent bien leur jeu, il m’a fallu longtemps pour les dépister !

Prends garde, ne répète à personne mes paroles… Elles se vengent ! »

Il a une hésitation :

« Il faut que tu saches… »

Et il continue :

« Où l’on comprend la « chose, » ça n’est pas quand une pièce tire toute seule et lentement ; on ne peut s’apercevoir de rien à ces moments-là…

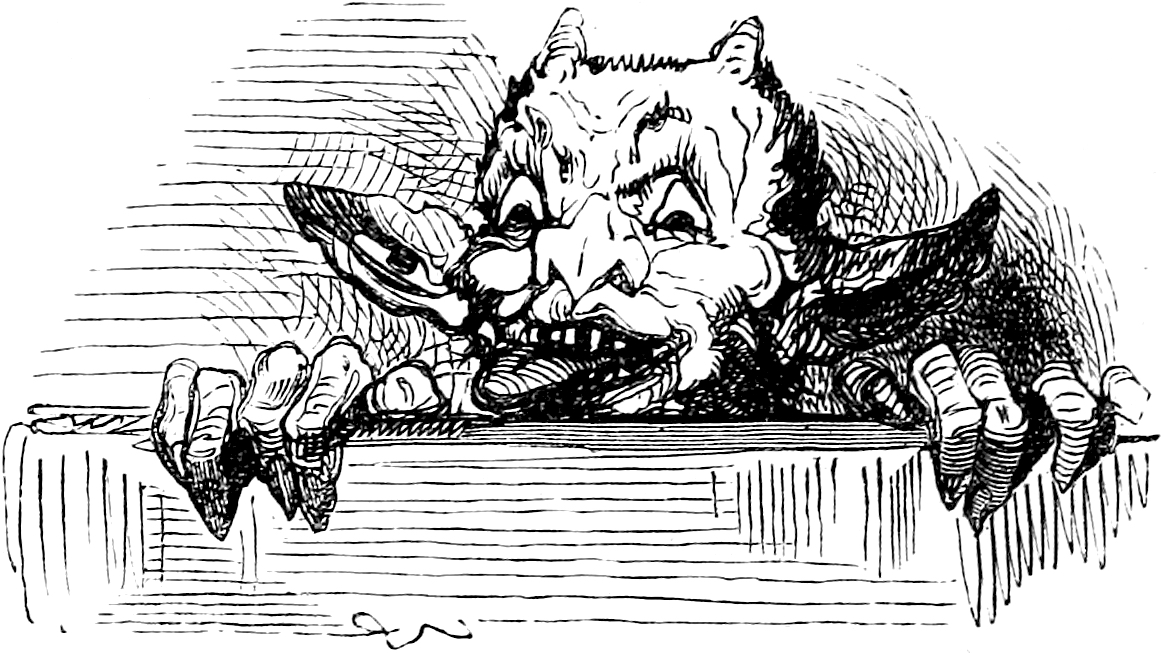

Mais si elles donnent toutes, si les départs s’accélèrent, alors… écoute-moi, écoute-moi bien… « Elles » prennent de la vie… tu entends… de la vie.

Regarde, leurs bouches pointées, elles ont l’air de s’aligner. Les coups claquent, et les voilà qui se tapissent, puis rapidement se dressent pour un autre départ… de nouveau accroupies dans un mouvement de chat, elles se relèvent encore !

Les coups se succèdent, rapprochés ; la danse s’accentue.

Dans la fumée âcre, elles essayent de se gagner de vitesse.

Voraces, inlassablement, elles poursuivent leur besogne, miaulent de plus en plus.

Quelle danse, souple, vivante ! Et nous, les hommes, occupés d’elles, uniquement d’elles, aveuglés, assommés, sans arrêt nous manœuvrons…

Ah ! elles savent commander ! Il faut les gaver d’obus, de gargousses, encore et encore, vite, toujours plus vite…

La nourriture happée, satisfaites, elles font leur saut. Elles jouissent de bondir, de lutter contre d’autres bêtes mauvaises, tapies au loin, là-bas, et qui hurlent aussi… »

Il est là, hoquetant, saisi d’une émotion intense, et plus bas, très lentement :

« À chaque tir, je les ai guettées ; j’ai alors tout compris…

Ce n’est pas notre guerre, c’est la leur ! ces bêtes nous écrasent. Tant qu’elles existeront, cela ne finira jamais…

Jamais.

Écoute-les…

Elles jappent, ces chiennes, pour étouffer ma voix !

Me taire ! non, je ne me tairai pas.

J’aurais voulu en crever une ; vous m’avez arrêté, fous, fous que vous êtes ! »

Tout son corps tressaille, je n’ose répondre, l’irriter ; à quoi bon ?

Combien je préfère maintenant le silence précédant cette confession, le silence poignant et tragique.

Soudain, doucement, avec son intonation d’autrefois, il murmure :

« Barral, c’est la vérité… Tu ne veux pas me l’avouer… Tu as peur d’elles… »

Ses regards se font suppliants ; sa voix prend un ton de prière :

« Ça serait si triste, qu’on soit les seuls coupables !… »

Il ajoute encore avec la désespérance d’un malade :

« Si triste… »

Forêt de Parroy, octobre 1918.

_____

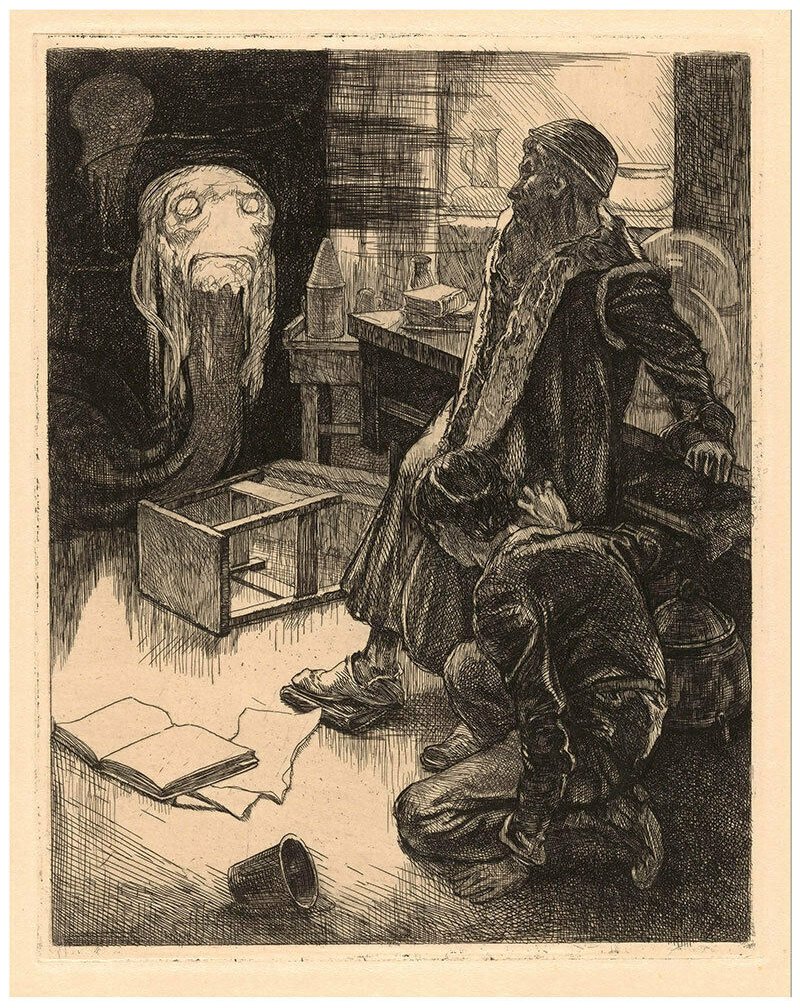

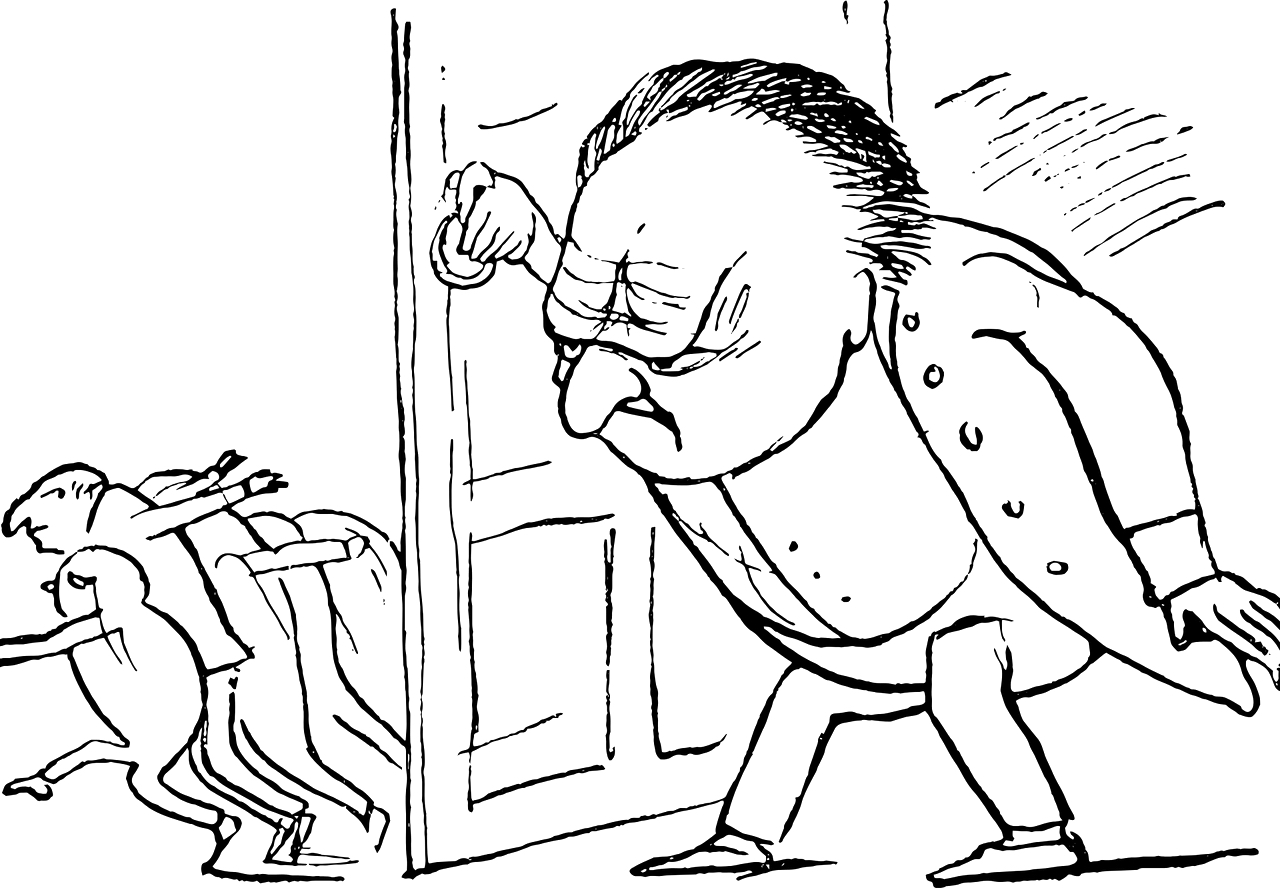

(A.-J. Powilewicz, Gloire Triste, récits suivis d’un Essai sur l’ennui, Paris : Éditions Henri Jonquières, 1929 ; tirage à 33 exemplaires sur papier de Madagascar et 275 exemplaires numérotés sur vélin de Rives. Otto Dix, « Portrait eines Kriegsgefangenen » [Portrait d’un prisonnier de guerre], huile et tempera sur panneau, 1945, et « Trenches » [Tranchées], c. 1917)