_____

(in Point de vue, Images du monde, dixième année, n° 331, jeudi 7 octobre 1954. Pour une meilleure lisibilité, n’hésitez pas à cliquer sur l’image pour l’agrandir)

_____

(in Point de vue, Images du monde, dixième année, n° 331, jeudi 7 octobre 1954. Pour une meilleure lisibilité, n’hésitez pas à cliquer sur l’image pour l’agrandir)

Je vais donc mourir… je vais donc tuer mon enfant, ma dernière née, la seule vivante, la tuer d’un seul coup ! Ah ! je ne veux pas qu’elle souffre ce que j’ai souffert ! Je ne veux pas qu’elle meure lentement, désespérément, atrocement, comme ses frères et sa mère, en proie aux ténébreuses souffrances d’un mal sans espoir, inconnu de tous… de tous, mais non de moi, victime innocente des goules invisibles, d’un infernal au-delà !…

Mais avant, avant l’instant suprême, je veux raconter à tous ma vie – Oh ! cette vie !… cette vie !… Je l’ai mille fois narrée aux juges qui m’ont condamné à un châtiment plus terrible que la peine capitale : ma réclusion aux aliénés. Je l’ai répétée en versant des larmes de sang à l’administrateur de l’hospice des fous, au directeur impassible et sceptique, aux aliénistes railleurs et cruels sous leur air bon enfant, à la gent moutonne des sœurs, des infirmiers, des gardiens… et tous ont ri en haussant les épaules, tous ont ri en répétant l’hallucinante affirmation : « Pauvre fou ! Pauvre fou ! » Ah ! s’il est sur cette abominable Terre des hommes de paix et de bonne volonté, s’il est des êtres conscients de la décrépitude de l’édifice social des souffrances humaines, des horribles mystères d’un monde ignoré, méconnu, je les prends à témoin, à mon heure dernière, de mon martyre, je les supplie de m’entendre, de me comprendre et d’agir… ah ! surtout d’agir !…

*

Je ne fus pas toujours le misérable jouet d’un aveugle destin. Une aube de joie se leva jadis sur mes jours dans leur fleur, une aurore de bonheur et de paix illumina mes premières années, le soleil radieux des âges d’or inonda ma jeunesse de sourires… Le printemps de ma vie fut un songe délicieux.

À vingt ans, riche et considéré, j’eus le bonheur – aujourd’hui mon tourment – de rencontrer la jeune fille au teint de lis, aux yeux de rêve, qui devait devenir ma femme…

Oh ! poignante évocation des chastes aveux, des premiers serments, des frémissantes et pures étreintes ! Joie de vivre ! Ivresse des cœurs ! Extase des âmes ! Minutes paradisiaques pour toujours enfuies, et si souvent revécues depuis ! Oh ! souvenirs de mes vingt ans ! Souvenirs chéris…

Trois enfants, trois anges des cieux descendus sur terre, vinrent bénir notre union, et dans cette même villa, (si pleine aujourd’hui de souvenirs funèbres, si riante, si joyeuse jadis) dans cette villa où j’écris ces lignes et qu’un double deuil plus terrible encore va de nouveau assombrir, entouré d’une femme aimante et dévouée, de mes enfants chéris, près de mon père, vieillard vénérable, hélas… dans le sens humain de ce vocable, et de ma mère, aïeule au cœur d’enfant, je passai les heures les plus douces de ma vie…

Plusieurs années s’écoulèrent ainsi, blanches, lumineuses, en un rêve divin… puis soudain, avec la mort de mon père, le malheur s’abattit sur nous…

Mon père ! Ah ! quelle épouvantable fatalité générée, sans doute, en des âges lointains, quelle fatalité terrible te poursuit !…

Fantôme horrible, vas-tu m’apparaître à l’heure de ma mort, pieuvre de l’invisible, pour me saisir, m’enlacer, boire le dernier souffle de ma vie ? Ne trouveras-tu donc jamais, dans l’Au-delà, la paix éternelle des âmes libérées de la Matière et…

Mais n’anticipons pas sur les événements lugubres de ma destinée…

Je veux raconter ma vie et noter fidèlement, un par un, les actes poignants qui forment la chaîne de ma misérable existence, afin que les hommes puissent étudier… se protéger ou se défendre… s’ils veulent m’entendre, s’ils veulent me croire… croire que je ne suis pas fou !…

*

Mon père était donc mourant, miné depuis plusieurs jours par le mal qui devait l’emporter. Le docteur P…, un vieil ami de la famille, m’avait averti que le moribond ne passerait pas la journée du lendemain et j’étais demeuré à son chevet pour le veiller pendant la dernière nuit, secondé par une de ces religieuses qui ont assumé la lourde tâche, ici-bas, de soigner les vivants et de veiller les morts…

Il pouvait être deux heures du matin… La villa dormait autour de nous d’un sommeil pesant et maladif, le sommeil fiévreux, pénible et profond comme la tombe, des êtres aux corps exténués mais à l’âme assaillie par de funestes pressentiments. Près de moi, dans un fauteuil, la religieuse, fatiguée elle aussi par les précédentes veilles, reposait et seule, sous la clarté blafarde de la veilleuse, sa cornette blanche surgissait, mettant une tache laiteuse dans la pénombre confuse de la chambre.

Assis devant un guéridon, un livre entre les mains, l’esprit douloureusement absorbé par la séparation prochaine, je parcourais distraitement des yeux les feuillets du volume que je tournais machinalement, ne percevant sous la faible clarté de la veilleuse que des rectangles albides semés de points noirâtres.

Un vaste et morne silence planait… à peine troublé par le tic-tac monotone de la pendule scandant le temps et la respiration lente, calme, paisible de la religieuse assoupie.

Au-dehors, assourdie, la voix lointaine d’une chien glapissait.

Soudain, le moribond s’agita péniblement sur sa couche en prononçant faiblement mon nom.

Je me levai sans bruit et, m’approchant du lit avec précaution afin de ne point éveiller la religieuse, je jetai un regard interrogateur sur mon père.

C’était un grand vieillard à barbe blanche, courte mais fournie, et, sur les draps blancs, son visage au ton de cire, au front large, énergique, se détachait à peine, n’eût été la ligne d’ombre que, sous la clarté de la veilleuse, projetaient son profil fortement aquilin et sa mâchoire presque de fauve, de carnassier, proéminente, accusée, impérieuse…

(À suivre)

_____

(Léon Combes, in Le Fraterniste, organe de l’Institut général psychotique, quatrième année, n° 179, vendredi 1er mai 1914 ; ce texte est précédemment paru en trois livraisons dans L’Initiation, revue philosophique des Hautes Études, volumes 72 et 73, vingtième et vingt-et-unième années, n° 11, 12, et 2, août, septembre et novembre 1906. Alfred Rudolfovich Eberling, « Tamara et le Démon, » illustration pour le poème de Lermontov, « Le Démon, » St Petersburg: M. O. Volf, 1910)

« Mais non, docteur, je ne suis pas fou… je sais bien qu’ils vous disent tous ça… Hein ?… Oui, je sais. Mais supposez, docteur, que je ne sois pas comme les autres. Mon cas est spécial. Personne, sauf moi, ne peut le discuter… même pas vous, docteur, dont c’est le métier de traquer l’araignée dans les plafonds. Voilà six mois que je suis ici et tranquille comme Baptiste… Un pensionnaire rêvé… Pas de crises, pas de bave, pas de divagations. L’angoisse et la camisole de force sont restées dans le placard. Et mon araignée, à moi, ne vous complique pas l’existence… Je l’ai apprivoisée, à l’instar de celle de ce pensionnaire de la Bastille qui en avait fait un insecte domestique. Oui ! Il y a cette histoire, mon histoire, mon aventure. J’aurais mieux fait de la garder pour moi, mon histoire. Elle me vaut ce séjour dans votre maison de santé. Et du calme, de l’hydrothérapie, des compresses sur le front. Un petit pavillon en meulière et la vue sur ce grand jardin où je peux rencontrer l’homme qui se croit Henri IV, la dame qui réincarne Jeanne d’Arc et le doux dingo qui s’imagine être un cheval et galope incessamment autour de vos pelouses. Dans un sens, ça m’apprend à nouveau les rois de France et ça vous aide à gagner votre vie. Mais quand j’ai raconté mon histoire, j’avais cette blessure à la tête et le délire. Je l’ai peut-être enjolivée, mon aventure, pour mon malheur présent. Maintenant, j’ai une belle cicatrice au coin du front comme les étudiants allemands et je suis d’une lucidité sensationnelle, étincelante et pratique. J’en ai marre, docteur ! Et il faut me laisser partir… Je veux retourner vers Elles… Elles m’ont soigné… Elles m’ont guéri. Elles m’ont nourri. Si je suis encore en vie, c’est grâce à Elles… je veux les remercier et, si Elles y consentent, vivre avec Elles. On leur a fait une sale réputation. On a dit qu’elles attiraient les navigateurs en chantant des chansons merveilleuses, qu’Ulysse s’était bouché les oreilles pour ne pas les entendre, que, par les nuits de tempête, elles suivaient les bateaux avec les requins et que les matelots, voyant leur ronde autour du bord et leurs grandes chevelures mouillées frapper leurs poitrines nues, se flanquaient à l’eau afin de connaître leur baiser salé. Bobards, docteur ! Ce sont les écrivains qui les ont lancés. Ils devraient être ici, à ma place. Les fous !

Vous savez qu’on essayait la liaison des deux Amériques avec un nouveau monoplan à ailes surbaissées et à bimoteur. Une fière machine qui gazait le tonnerre. Au jour d’aujourd’hui, faut aller vite et tout. C’est une formule inédite qu’on a inventée pour remplacer « le temps, c’est de l’argent. » La maison nous avait engagés pour la course, Morel le radio, Bigfisse le mécano et votre serviteur. En cas de panne, on savait ce qui nous attendait. Le « plouf » dans l’Atlantique, et à Dieu vat si le « plouf » était régulier. Ce sont les risques du métier, et puis on avait terriblement confiance dans le « zinc. » Aux essais, on avait presque tapé le quatre cents ; ça nous faisait un régime de croisière de trois cent cinquante. Avec un bon vent derrière, on devait gratter les Américains ; les Italiens avaient déclaré forfait. Il y avait une belle prime en dollars mous au bout, et le dollar mou, ça vaut encore dans les quinze balles. C’est intéressant par temps de crise. La météo était bonne ; on décolle gonflés à bloc, les deux moulins ronflaient adorablement, mais, dans ce coin de la mer aux harengs, les orages, les cyclones et tout le tremblement vont malheureusement plus vite que la météo. On nous signale du vilain entre 16 et 38° de latitude Nord et entre 40 et 80° de longitude Ouest. Le fait est que ça commençait à chahuter. Je tire sur le manche… Je monte à quatre mille… Sauf votre respect, docteur, c’était aussi noirâtre. Des nuages crasseux et un vent en spirales qui arrache l’antenne de T. S. F. Et puis, comme, dans ces cas-là, un bonheur n’arrive jamais seul, voilà le moteur de droite qui commence à flancher. Je compense tant que je peux avec le palonnier. On tombait dans des trous de deux cents mètres… et ce sacré cyclone nous faisait dériver sans arrêt, et puis le moulin nous a plaqués complètement. La boussole dansait le cancan. On a un petit peu pensé à Dieu, histoire de lui recommander les bonnes parties de nos âmes. Et quand les jauges d’essence ont indiqué le zéro, j’ai tenté d’amerrir. C’est pas rigolo avec un appareil à roulettes, et sur un plan d’eau inconnu de l’amateur. Mes roues étaient carénées, j’avais l’intention de me laisser glisser et de relever assez haut pour asseoir mon « zinc » sur l’onde amère. Il faisait un petit jour sale ; le cyclone s’était débiné ailleurs, et voici que je m’aperçois qu’on était en pleine garbure, en pleine soupe à l’oseille. L’océan était parsemé d’algues et de plantes marines. On appelle ça la mer des Sargasses. Vous parlez d’une rigolade, se poser sur cette salade. Je réalise illico le capotage, et ça n’a pas raté. Mon train s’est pris dans les légumes. J’ai été taper contre un des compte-tours et, avant de m’évanouir, je me suis dit : « Faut sortir de là. » Alors, j’ai réagi tant que j’ai pu, j’ai cassé le mica et je me suis retrouvé sur la machine à l’envers. J’ai voulu plonger à la recherche de Morel et de Biglisse qui avaient dû couler. Mais, à ce moment, tout à tourné et je suis tombé dans le néant. Pendant combien de temps ? Trente secondes ? Trente minutes ? Trente heures ? Je ne le saurai jamais… Quand je me suis réveillé, j’étais entouré de femmes qui clapotaient autour de l’avion. J’ai cru d’abord que je continuais à rêver. Des femmes ! oui, docteur ! Des nageuses nues avec des chevelures vertes ou noires, de la couleur des algues. Et quand elles ont vu que j’étais à nouveau conscient, elles se sont mises à crier et à rire… à crier une langue que je ne comprenais pas. Et tout à coup, l’une d’elles s’est hissée sur une aile à la force des poignets et je me suis aperçu qu’elle était moitié femme… moitié poisson : le haut du corps était normal, le bas couvert d’écailles. Vous pensez peut-être docteur, que l’hallucination continue ? Je l’ai pensé comme vous. Mais je les voyais comme je vous vois. Je les ai touchées comme je vous touche. Et leurs voix et leurs rires étaient si doux à entendre qu’on aurait dit d’une musique. Comme elles ont vu que je saignais, elles m’ont pansé avec une sorte de varech. Deux d’entre elles m’ont rapporté des coquillages, des fruits de mer et un breuvage sucré, un jus de fruit dans une conque nacrée. Cette boisson m’a ragaillardi. Alors, elles m’ont entraîné avec elles en me soutenant. Il semblait que le rêve reprenait… j’ai vu un patelin glauque et cristallin avec des poissons étranges et une végétation éclatante. Elles habitent des grottes au fond de la mer. Chose bizarre, je respirais dans l’eau, et loin de vouloir me noyer, m’étouffer, elles me soutenaient délicatement vers leurs couches de varech. Ah ! docteur, j’ai vécu là d’inoubliables minutes… Tout ce qu’on nous a raconté sur elles est artificiel et désuet. Elles manient la volupté avec un art prodigieux. Leurs baisers ont une saveur inconcevable. Le soir, elles m’ont remonté vers les débris de l’avion et je me suis endormi, heureux comme je ne l’avais jamais été, heureux et égoïste, car j’avais oublié la mort de mes deux compagnons. Et cette vie a duré trois jours. jusqu’à ce que ce destroyer m’ait repêché. Quand elles ont aperçu le bateau arriver, elles m’ont laissé. Elles se sont enfuies. Et si ce qu’on prétend était vrai, elles auraient dû faire couler ce maudit navire. Vous connaissez la suite… On m’a recueilli. On a prétendu que j’avais le délire… On m’a ramené en France, et quand je racontais que j’avais vu les sirènes, on hochait la tête. Désormais, j’étais classé parmi les dingos. Je vous en supplie, docteur, réfléchissez. Laissez-moi partir… les retrouver. Jamais on n’entendra plus parler de moi. »

Une cloche tinta dans le lointain, synchrone avec un hurlement étouffé. La nuit venait, apaisante pour tous, surtout pour les insensés. Deux infirmiers avaient emmené l’homme.

« C’est un pilote, me dit le docteur, un nommé Corpus, un bon pilote de ligne. Ce qu’il a raconté est exact à peu de chose près. On l’a trouvé délirant et cramponné à l’épave de son avion après dix jours de dérive sur cet océan potager qu’est la mer des Sargasses. Tout autre que lui serait mort. On l’a trépané in extremis. Hélas ! il est incurable. Ici pour toute la vie.

– Ne croyez-vous pas, docteur, qu’il a véritablement rencontré les sirènes ? Ce qu’il disait était tellement lucide. Ne peut-on imaginer qu’il est tombé à quelque distance d’une île inconnue, dont les femmes l’auraient recueilli et soigné ? La fièvre, sa blessure auraient paré ces indigènes de grâces inconnues et pisciformes. Et puis, après tout, elles existent peut-être, les sirènes…

– Mais oui ! Elles existent, mon ami, conclut le toubib. Elles existent tellement dans le monde courant que c’est grâce à elles que je recrute la majeure partie de ma clientèle ! »

_____

(Pierre-Gilles Veber, « Les Mille et un Matins, » in Le Matin, cinquante-et-unième année, n° 18311, mercredi 9 mai 1934 ; « Death-Fires Danced at Night, » illustration de Lancelot Speed pour « The Rime of the Ancient Mariner » de Coleridge, in The Blue Poetry Book d’Andrew Lang, 1891)

Un matelot attaqué – L’agresseur disparaît – Une ombre sur le mât

– Le diable est à bord – Dévoré vivant !

« Quand on est en mer, on n’a pas à redouter que l’incendie, le naufrage, la famine et le choléra, dit le vieux marin, tirant de sa pipe culottée une bouffée profonde. En plein océan Indien, j’ai vu des choses, mais des choses à faire dresser les cheveux sur la tête. On avait quitté Aden depuis onze jours déjà et le calme plat nous enlisait immobiles dans le vaste océan.

La nuit était sans lune ; il était une heure du matin et la brise était si légère que les voiles en étaient à peine ridées.

Mes camarades dormaient étendus çà et là sur le pont ; seul, l’homme de garde, debout à l’avant, veillait, accoudé au bastingage.

Il ne dormait pas, bien que ses yeux fussent à peine ouverts, quand tout à coup il se sentit frappé à la joue par quelque chose de velu, de froid et d’humide.

Il bondit, comme frappé d’un coup de fusil. Que voyait-il devant lui ? Un être nu, poilu et noir, avec de longs cheveux, ricanant d’un rire qui n’avait rien d’humain, et dont les yeux infernaux brillaient comme des tisons ardents. Le malheureux matelot poussa un hurlement de chat qu’on écorche, et s’affaissa convulsé sur le pont.

En une seconde, tout le vaisseau était sur pied. Un cri pareil produisait autant d’effet que l’odeur d’un incendie.

« Qu’est-ce qu’il y a donc ? hurlait le quartier-maître.

– C’est Quélenec qui a une crise, répondit une voix.

– C’est tout ? dit-il en s’approchant.

– Oui, fit le sous-officier, en se penchant sur le malheureux ; c’est bien une crise. Donnez-lui de l’air, mes enfants, déboutonnez ses vêtements et tâchez de lui faire boire un peu d’eau fraîche. On dirait de l’épilepsie… »

Quand l’homme revint à lui, ses camarades envoyèrent chercher le quartier-maître qui revint interroger le malade.

« Eh bien ! lui dit-il, qu’as-tu donc à pousser des hurlements pareils et à réveiller tout le monde ? Tu n’as pas honte ! Mais qu’est-ce qui t’est donc arrivé ? ajouta-t-il rapidement, voyant que l’homme tremblait encore comme une feuille.

– Voilà, dit Quélenec ; j’avais pris le quart depuis une bonne heure et je regardais tranquillement la mer, quand tout à coup je reçois par le travers de la figure une belle gifle, comme qui dirait un coup donné avec la manche d’une vareuse mouillée. Le particulier qui m’a administré ça pouvait me venir à l’épaule, peut-être plus, peut-être moins, mais il avait une paire d’yeux, sauf votre respect, qui luisaient comme de la braise, et une rangée de dents luisantes, grandes comme des touches de piano. Il s’est changé en air et a disparu juste au moment où j’ai tourné de l’œil.

– Il est fou ! » se dit le quartier-maître qui cependant, par acquit de conscience, fit deux fois le tour du vaisseau sans rien remarquer d’anormal.

« Allons, dit-il à Quélenec, je vais te faire relever par un camarade ; tu peux aller dormir, cela te remettra de ton cauchemar. »

Le fantôme reparaît

Une heure plus tard, quelques souffles de brise se firent sentir. C’était moins que rien, mais encore fallait-il en profiter.

Vite, un homme, un Allemand, grimpa dans la mâture et, arrivé au niveau de la grande vergue, se mit à arranger les cordages.

Tout à coup, les marins, sur le pont, entendirent au-dessus de leur tête un hurlement de terreur, encore plus émouvant, encore plus atroce que celui poussé par Quélenec quelques moments plus tôt. Ils levèrent tous la tête et s’écarquillèrent en vain les yeux à essayer de pénétrer les ténèbres épaisses qui entouraient la mâture ; ils virent seulement une masse noire dégringoler rapidement le long des haubans : c’était leur camarade, l’Allemand, qui vint tomber dans leurs bras tout tremblant et à demi mort de frayeur.

« Tarteifle ! cria-t-il, le diable en personne est à bord ; je l’ai vu de mes yeux, là-haut, ou bien j’ai la berlue et je ne suis plus Fritz Helm ! Tenez, là-haut, à gauche ! »

Pas un de ses camarades ne répondit ; tous avaient les yeux levés vers le point qu’il montrait du doigt et où l’on finissait par distinguer une masse confuse d’ombre… Qu’était-ce donc ?

« Eh bien ! mes enfants, encore une crise d’épilepsie, dit le capitaine que ramenait en toute hâte le quartier-maître.

– Il y a quelque chose là-haut, mon capitaine, dans la mâture. On dirait un homme ! » cria un matelot.

Le capitaine et le quartier-maître s’approchèrent et regardèrent à leur tour.

« Oui, c’est bien un homme, s’écria le capitaine. Ohé ! là-haut ! Voulez-vous bien descendre tout de suite ! »

Pas de réponse de la masse sombre qui remuait à peine et qui faisait entendre de sourds grognements. Le quartier-maître prit son courage à deux mains et s’élança dans la mâture. Il monta d’abord avec précipitation, puis ralentit graduellement son allure, et enfin s’arrêta, regardant fixement la chose. Au bout d’une minute, il redescendit plus mort que vif et, s’approchant du capitaine, il lui dit à voix basse :

« Mon capitaine, je crois que Fritz a raison, le diable est à bord.

– Qu’est-ce que vous me racontez là ?

– Mon capitaine, de ma vie, je n’ai vu chose pareille.

– Mais enfin, est-ce un homme ou non ? dit le capitaine, s’efforçant toujours de pénétrer du regard les ténèbres, entouré d’une troupe angoissée de matelots au visage hagard.

– On dirait un homme, répondit-il ; mais si on le tuait, ce ne serait pas un homicide.

– Non, ajouta l’Allemand, ce n’est pas un homme ; je l’ai vu de près, c’est un démon, mon capitaine, et je l’ai vu comme je vous vois. »

La nuit s’écoula, interminable ; aux premières lueurs de l’aube, on distingua, juchée dans les cordages, une masse grise. Le capitaine braqua sur la chose sa jumelle et la laissa bientôt retomber en poussant un juron :

« C’est un gorille, mais comment diable est-il venu à bord ? »

Le quartier-maître tendit alors le bras vers le nord et lui montra, à une trentaine d’encablures, une épave affleurant les vagues.

Bref, on essaya d’amadouer l’animal ; on lui offrit de l’eau, des friandises même ; rien n’y fit, les privations et le soleil avaient rendu furieux l’étrange passager. On résolut de le tuer à coups de fusil ; mais l’animal, comprenant ce qui l’attendait, bondit à la mer et s’efforça de regagner l’épave d’où il était venu. Il n’y parvint jamais : un remous rapide des vagues laissa passer la masse noire d’un requin des tropiques. Un cri inarticulé, une large tache de sang sur l’eau verte, et ce fut tout.

_____

(Anonyme, in Mon Dimanche, revue populaire illustrée, quatrième année, n° 109, dimanche 1er janvier 1905)

Le typhon est aux mers de la Chine et du Japon ce qu’est le cyclone aux Bermudes et aux Antilles. La mer, profonde, enserrée dans un grand nombre d’îles et d’îlots, devient vite très grosse dès que le vent est un peu fort.

Lors des renversements de mousson, les perturbations atmosphériques qui en résultent, par suite du changement dans le régime des vents régnants, amènent des tempêtes terribles connues sous le nom de typhons. La mer, gonflée outre mesure par l’ouragan, se forme en longues lames échevelées qui, faute d’espace pour courir devant elles, s’écroulent en déferlant.

Les Chinois attribuent la formation des ces lames aux colères d’un dragon, monstre énorme autant qu’horrible, qui, à des époques déterminées, poussé par la faim, détruit ainsi les barques pour se repaître de leurs équipages.

Le patron d’une jonque faisant le transport de riz entre Macao et Shanghaï, nous en fit le récit suivant :

« J’avais quitté Kiloung, dans l’île de Formose, et faisais route pour Hong-Kong. Le temps était beau avec une jolie brise de Nord-Nord-Est qui me promettait une courte traversée. Le soir venu, au coucher du soleil, je remarquai des nuages couleur de cuivre qui se formaient à l’horizon et recommandai à Loang-Si, mon maître d’équipage, de me réveiller si le temps devenait mauvais. Puis, je rentrai dans ma chambre de l’arrière.

Au milieu de la nuit, je fus réveillé par les secousses violentes de la jonque. Je monte sur le pont et vois Loang-Si cramponné à la barre, et qui me dit : « Maître, que Bouddha nous protège : c’est le typhon ! » La mer n’était que paquets d’écume autour de nous et nous avions la plus grande peine à maintenir notre bateau de façon à éviter les brisants dangereux. Quelque temps s’était passé ainsi, lorsque soudain un de mes matelots, qui se tenait tapi sur le pont, se dresse, la main étendue, les yeux hagards, montrant du doigt une lame énorme au milieu de laquelle – ah ! Monsieur, je le vois encore ! – apparaît le « dragon, » sa tête monstrueuse, sa gueule ouverte pour nous saisir, tout son corps couvert d’écailles, ses pattes pourvues d’ongles aigus et sa queue puissante fouettant l’écume. Il s’approche… grandit… la vague déferle… Nous nous sommes crus perdus. Trois fois nous l’avons revu, et trois fois la mer roula la jonque comme un bouchon. Grâce à Bouddha, nous fûmes saufs. Grâces lui soient rendues ! »

_____

(Bonquart, in Journal des Voyages et des Aventure de Terre et de Mer, n° 694, dimanche 20 mars 1910)

« Mon cher John, ça fait la troisième victime que nous avons à déplorer ce mois-ci ! »

Le célèbre détective John Grey sortit sa pipe de sa bouche et répondit au chef de la police de Londres qui l’avait fait appeler :

« Veuillez, je vous prie, me donner quelques détails sur ces attentats ; j’arrive par avion et je ne connais l’affaire que par la lecture des journaux. »

S’étant carré dans son fauteuil, le chef commença :

« Première victime : un policeman trouve un cadavre dans Hyde-Park à six heures du matin ; l’autopsie démontre que l’homme est mort sous l’effet d’une puissante décharge électrique ; il n’avait dans ses poches qu’un papier tapé à la machine à écrire sur lequel on lisait ces mots : « Je reconnais, moi Walter Hidden, être le plus grand coquin de la terre… 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

– C’est tout ?

– C’est tout pour le premier ; voyons le second : on découvre dans une ruelle de Soho un cadavre portant comme le premier la phrase fatidique, il n’y avait que le nom de changé : Harry Simpson… Le troisième assassiné, qui se nomme Jim Craigh, est découvert sous Marble Arch ; tous trois électrocutés… tenez, voici les papiers. »

Le détective les prit, les compara attentivement.

« Même papier, mêmes caractères, dit-il ; tout porte à croire que les trois billets ont été tapés sur une machine à écrire identique. »

Il réfléchit une seconde puis demanda :

« L’identité des victimes ?

– Homme d’affaires… honnêtes en apparence… Il s’agissait d’hommes qui, tout en se couvrant derrière la loi, pratiquaient des affaires plus ou moins véreuses : en réalité, des usuriers.

– Parfait, je vais m’occuper de cela, dit John en se levant ; veuillez me donner l’adresse des familles des victimes, il faut que je commence mon enquête ce soir. »

Une demi-heure plus tard, le détective entrait chez Mrs veuve Hidden.

De la pauvre femme, il ne tira rien d’intéressant : elle ne connaissait aucunement les affaires de son mari.

Le fils de la seconde victime n’en savait pas davantage, et John eut du mal à le faire parler ; on eût dit qu’il avait peur ; aussi le détective n’insista pas et sortit.

Il avait posé à peine le pied sur le trottoir qu’il crut reconnaître un homme qui, d’un air faussement indifférent, consultait une affiche de spectacles.

« Ah ! pensa John ; serais-je suivi ? »

Il fit mine de ne s’apercevoir de rien et poursuivit son chemin.

La troisième victime ne laissait aucune famille, et le détective fut contraint d’interroger la logeuse de la maison meublée où elle habitait.

Il apprit de cette dernière que Mr. Craigh avait montré, deux jours avant sa mort, des signes non équivoques d’inquiétude.

« Que vous a-t-il dit ? demanda le détective.

– Oh ! rien du tout ; Mr. Craigh ne parlait à personne, mais il faut croire que ça allait mal, car il ne mangeait presque plus, lui qui avait d’habitude si bon appétit, et… »

D’un geste, John lui imposa silence.

À travers les rideaux de la fenêtre, il avait vu passer un homme. Bien qu’il portât la barbe et qu’il fût vêtu différemment, il eut la certitude d’avoir affaire à son suiveur.

Plantant là la brave femme stupéfaite, il sortit rapidement, mais, sitôt dans la rue, reprit son allure paisible.

Tout en marchant, il se rendit compte qu’il ne s’était pas trompé : l’homme le suivait bien.

« Mazette ! murmura John ; tu t’y prends bien mal ! »

Il venait de tourner le coin d’une rue et se dissimula prestement sous une porte cochère.

Son suiveur, en ne le voyant plus, laissa échapper un geste de contrariété.

Tout en l’observant attentivement, John ne perdait pas son temps.

Il retourna son imperméable qui, spécialement combiné pour cet usage, présentait un côté gris et l’autre bleu marine, changea son chapeau pour une casquette, puis chaussa son nez d’une paire de lunettes : ainsi vêtu, il était complètement méconnaissable.

Son suiveur, après avoir hésité un instant, avait fait demi-tour et s’était remis en marche.

La situation s’intervertissait, le chassé devenait chasseur ; mais le détective apportait à filer son homme infiniment plus de prudence et d’habileté que lui, et bien que ce dernier se fût retourné plusieurs fois, il n’aperçut rien de suspect.

Néanmoins, sans doute par prudence, il se mit à entreprendre une longue randonnée dans Londres, randonnée qui ne semblait avoir aucun but ; mais John ne désespérait pas.

« Va toujours, mon gaillard, répétait-il ; il faudra bien que tu finisses par arriver quelque part ! »

En effet, l’inconnu semblait avoir pris une résolution subite ; il appela un taxi et donna une adresse au chauffeur.

Vingt mètres plus loin, le détective l’imita.

« Suivez cette voiture ! » ordonna-t-il à son tour.

Après une course qui ne dura pas moins de vingt minutes, le premier taxi s’arrêta, et John fit stopper le sien au coin d’une rue afin de n’être pas remarqué.

L’homme venait d’entrer dans ce qu’on appelle à Londres un « boarding-house, » et qui est une sorte de maison meublée.

Sans hésiter, le détective entra derrière lui.

Une dame respectable l’accueillit d’un air assez peu aimable. John lui mit sa carte d’inspecteur sous le nez.

« Je veux savoir qui est l’homme qui vient d’entrer ici ! »

Un léger tressaillement parcourut le visage de l’hôtesse ; puis, surmontant son trouble, elle répondit :

« Mr. Billy… je vais l’appeler… »

En disant ces mots, elle s’appuyait sur une table, et sa main, à la dérobée, pressait un bouton.

« Ne l’appelez pas ! s’écria vivement le détective ; mais dites-moi simplement qui il est et quelles sont ses… »

Il n’eut pas le temps d’achever sa phrase qu’une sorte de sac noir lui était jeté sur le visage tandis que ses membres étaient enlacés par des bras vigoureux. Il voulut se débattre, opposer une farouche résistance, mais ses agresseurs avaient sur lui l’avantage de la surprise et du nombre, et bientôt il se trouva ligoté et incapable d’effectuer le moindre geste ; puis il sentit qu’on le soulevait et qu’on l’emmenait à travers de longs couloirs.

Bientôt, il se rendit compte qu’on le descendait dans une cave ; une lourde porte fut ouverte et il fut déposé sur le sol sans brutalité.

Si critique que parût sa situation, il ne perdit cependant pas contenance. À force de se démener et de se tortiller, il réussit à libérer son avant-bras droit, ce dont il profita d’abord pour se débarrasser du sac qui lui bouchait la vue.

Il se trouvait dans une sorte de caveau éclairé par un étroit soupirail, placé hors de portée. Un immense tas de charbon occupait le fond de cette cave ; mais ce qui l’étonna le plus, ce fut de voir un câble électrique à haute tension qui semblait monter vers les étages supérieurs. Soudain, il comprit et murmura :

« Ce câble… les victimes électrocutées… c’est ici la maison du crime ! »

En fouillant dans sa poche, il sentit son calepin et son crayon. Il s’en saisit et écrivit rapidement quelques mots où il indiquait l’adresse de la maison ou il se trouvait captif et les moyens à prendre pour le délivrer, puis il inscrivit en grosses lettres : « À porter à la police de suite, urgent ! »

Ensuite, il enroula ce message autour d’un morceau de charbon et réussit du premier coup à le faire passer par le soupirail.

« Maintenant, à la grâce de Dieu ! » dit-il.

À ce moment, il entendit du bruit dans l’escalier. Il n’eut que le temps de se recouvrir de son sac noir et de glisser son avant- bras dans ses liens, avant qu’on ouvrît la porte de son cachot.

Deux hommes y entrèrent, le soulevèrent et l’emportèrent ; et, quelques instants plus tard, John était assis dans un fauteuil et le sac qui l’aveuglait enlevé.

Il se trouvait dans une salle occupée par une dizaine d’hommes aux visages masqués. Au milieu, sur une table, se trouvait une machine à écrire.

« John Grey, dit l’un des hommes d’un accent solennel, vous avez voulu empêcher l’œuvre des Justiciers de se continuer ; en agissant ainsi, vous faisiez votre devoir, mais vous ne pouviez nous arrêter dans ce que nous avions entrepris. Les trois hommes qu’on a retrouvés morts étaient des usuriers qui avaient réduit à la misère un grand nombre d’innocents ; aussi ils devaient périr ; il en reste encore un quatrième : vous allez assister à son exécution ! »

Il fit un geste. Un homme, les jambes solidement liées, fut amené et attaché sur un escabeau placé devant la machine à écrire. C’est alors que John s’aperçut que cet escabeau était métallique, ainsi que la table, et que de longs fils y aboutissaient.

« Grimfild, dit le président, je présume que vous savez taper à la machine ?

– Oui, répondit le prisonnier ; et si c’est une rançon que vous voulez, je suis prêt à la payer !

– Non, vous allez écrire ceci : « Je reconnais, moi Grimfild, être le plus grand coquin de la Terre » ; vous ferez suivre ces mots d’une liste de chiffres de 1 à 9… Du reste, vous avez un modèle à côté de vous ! »

John voulut crier un avertissement, mais une main pesante se posa sur sa bouche, empêchant le moindre son de sortir. Déjà, il entendait le crépitement de la machine à écrire et il songeait :

« Quand il arrivera au numéro 9, le contact sera mis, le courant s’établira et le malheureux sera électrocuté ! »

Une angoisse terrible l’avait saisi, quand brusquement la lumière s’éteignit.

« Le courant ! s’écria le président ; rétablissez le courant ! »

Il achevait à peine ces mots que la porte était enfoncée et qu’une vingtaine de policemen faisaient irruption dans la salle, l’éclairant avec des lanternes. En quelques instants, les hommes masqués étaient réduits à l’impuissance, et John et le prisonnier délivrés.

« Vous avez eu de la chance que votre mot soit tombé dams les mains d’un garçon intelligent qui n’a pas hésité à le porter à la police, dit le chef de l’expédition ; et comme vous nous disiez d’une manière très brève vous trouver dans la maison de l’électrocution, nous n’avons pas hésité, pour prévenir tout danger, à faire couper le courant de l’usine centrale ; ainsi, la moitié de Londres est plongée dans l’obscurité. »

L’enquête menée ensuite révéla que la machine à écrire représentait en réalité un véritable appareil à électrocuter, et que le contact ne s’établissait que quand le condamné appuyait sur le chiffre 9.

C’était ainsi que les anciennes victimes des usuriers, réunies en une bande de justiciers, avaient déjà exécuté leurs trois premières victimes.

_____

(Robert Pedro, in Junior, le journal de Tarzan, première année, n° 35, jeudi 26 novembre 1936)

À l’Humanité insane et cruelle dans son inconscience, à la Justice des hommes aveugle, ignorante et partiale… mais surtout aux Intelligences éclairées, aux esprits sans préjugés, avides de connaître les grands problèmes de la Vie, enfin aux hommes « de paix et de bonne volonté, » j’adresse, avant de tuer mon enfant et de me suicider, cette confession de ma triste vie…

_____

Tuer mon enfant !… Oh ! l’horrible chose !… Tuer !… Et cependant il faut qu’elle meure ! Il le faut, oui, il le faut ! C’est son destin !

La laisser vivre, c’est la condamner à une mort fatale, plus affreuse encore que celle qu’elle va recevoir de ma main !… Oh ! Torture !…

Oui, il faut qu’elle meure !.. Qu’elle meure, avec moi…

La vie m’est devenue impossible… J’ai trop souffert !…

Le monde invisible et les hommes se sont ligués contre moi… Je suis las de souffrir… Je ne puis trouver un refuge et le repos que dans la mort… Ô Consolatrice suprême des malheureux, Mort qui délivre du faix de la vie, Mort, sois bénie !

Non, je ne veux pas que mon enfant éprouve, elle aussi, les affres de mes malheurs, ressente mes tortures, vide jusqu’à la lie le calice de mon agonie, revive mon enfer ! Plutôt, oui, plutôt la Mort !

Oh ! Dieu, s’il existe, me pardonnera, et les hommes, quand ils sauront, quand ils m’auront compris… m’absoudront peut-être !…

Qu’importe, du reste, leur approbation commisérante ou leur haine, je dois mourir !…

On m’avait enfermé, cloîtré, emprisonné dans le bagne moral des intelligences saines et fortes, à « L’ASILE DES ALIÉNÉS » sous prétexte que je suis fou, fou !… J’ai réussi à tromper, cette nuit, la vigilance cynique de mes gardiens… à m’enfuir… et me voici… libre seulement jusqu’au lever du jour, si je suis assez lâche pour trembler devant la mort, pour la fuir malgré tout… libre, libre à jamais, et à jamais délivré de mes souffrances, de mes terreurs, si j’ai le courage de mourir…

Comment suis-je parvenu à m’enfuir ?… Oh ! dérision… les fous seuls peuvent franchir de triples murs et sauter de triples étages !… Les fous seuls savent choisir leur heure !… Qu’importe, du reste, me voici !…

Minuit sonne lugubrement dans les ténèbres et j’écris… seul, face à face avec ma conscience, je retrace, ligne par ligne, étape par étape, le calvaire douloureux de ma vie, le calvaire de ma vie de fou !

Fou ! On dit que je suis fou !.. Atteint de monomanie macabre, de vampirisme… Que je suis fou, enfin fou !… Fou ?… Le suis-je ?… Et comment en douter ! Voici plus de six mois que je n’entends résonner à mes oreilles que ces mots martelants, hallucinants : « Fou ! C’est un fou ! Pauvre fou ! » Six mois ! Six éternités !… Après tant de souffrances endurées, tant de misères vécues, de tortures subies, après ce long martyre de ma femme… ne le serais-je pas réellement, devenu fou ! fou ! fou ! Et cependant, non ! Non, je ne suis pas fou !…

En sondant le tréfonds de mon être conscient, de mes intimes pensées, vol effrayant de noirs papillons de deuil, de blêmes chauves-souris de mort ; en revivant, affres par affres, râles après râles, la terrifiante agonie de ma vie écoulée, hantise funèbre de mon esprit, vision angoissante de cauchemar, je m’écoute penser, je me sens raisonner, je m’entends dire et protester tout en écrivant : « Eh bien, non ! Non, je ne suis pas fou ! »

Oh ! la rouge Justice aura beau décréter du haut de son implacable prétoire que je suis un monomane très dangereux, mais irresponsable ; la routinière Faculté affirmer que je suis sujet aux terreurs subites, aux hallucinations, aux vésanies macabres et que « mon polygone annihile mon O ! » comme ils disent tous, là-bas, à la clinique, en hochant leur tête de magots diplômés, que je rêve tout éveillé enfin – et qu’il faut absolument, pour la sûreté et la morale publiques, que je termine ma misérable existence, reclus dans un ténébreux cabanon… – je crierai à tous une dernière fois en retraçant sur ce papier, acte par acte, la tragédie de ma vie, de ma vie maudite : « Non, je ne suis pas fou ! » Non, je ne suis pas fou !

*

Mourir ! Je vais mourir… cette nuit… dans une heure… Il le faut, avant que l’on ne s’empare, vivante encore, de la misérable loque qu’est mon corps ; avant qu’on ne me retrouve et ne me reconduise à ce cloaque des âmes qu’est un établissement d’aliénés, enfer humain dans cet enfer terrestre qu’est notre planète, hideux pandémonium de mensonges, de folies conscientes, de larmes, de décomposition et de mort !…

Tout est prêt ! Je puis mourir !… Je viens de fixer au ciel de mon lit le nœud fatal qui mettra fin à mon existence de damné. Je viens de placer à côté de moi le berceau de ma fillette, l’unique enfant qui me reste… et là, posé sur son chevet, près de sa tête blonde, un couteau luisant sinistrement sous la clarté livide de la lampe, éclair bleuâtre, lueur rigide et glacée… un couteau !

Je suis seul éveillé dans la villa… Tout sommeille autour de moi. La nourrice, sous l’influence du chloroforme, dort dans la chambre de ma fille, dort d’un sommeil profond et lourd comme la mort qui va nous saisir, elle et moi… et ma mère, sans doute, elle aussi repose dans sa chambre….

Pauvre mère… Oh ! pardon ! pardon !…

Étrange destinée ! À l’heure formidable de ma fin, je me sens l’âme étrangement apaisée après les tortures de ces six derniers mois… Non, je ne vais pas à la mort, au néant ! Je vais au salut, à la délivrance, à l’immortalité, car je sais… je sais… et c’est pour cela que, l’âme rassérénée, je compte froidement les minutes qui me séparent de la mort bénie.

(À suivre)

_____

(Léon Combes, in Le Fraterniste, organe de l’Institut général psychotique, quatrième année, n° 178, vendredi 24 avril 1914 ; ce texte est précédemment paru en trois livraisons dans L’Initiation, revue philosophique des Hautes Études, volumes 72 et 73, vingtième et vingt-et-unième années, n° 11, 12, et 2, août, septembre et novembre 1906. Alfred Rudolfovich Eberling, « Tamara et le Démon, » illustration pour le poème de Lermontov, « Le Démon, » St Petersburg: M. O. Volf, 1910)

Pour Georges Montignac.

Quatre jeunes gens achevaient de dîner, un soir d’hiver, dans un cabaret à la mode des grands boulevards. La salle étincelait de lumière, les violons des tziganes soupiraient des valses lentes, et les bijoux des femmes, sous l’éclat argenté des lampes électriques, brillaient de mille feux.

C’était l’heure délicieuse où l’esprit excité se répand en spirituelles fantaisies, et s’abandonne aux spéculations métaphysiques. La pluie et le vent, qui faisaient rage au-dehors, semblaient s’unir pour rendre plus charmante encore, par le contraste, l’intimité de ces minutes. L’égoïsme des hommes ne leur permet de goûter vraiment les commodités de l’existence que s’ils pensent à ceux de leurs frères qui sont misérables. Tout naturellement aussi, ces quatre jeunes gens, tandis que soufflait la rafale, évoquaient les quartiers lointains où, cherchant vainement un abri, le dos voûté, les genoux tremblants, ruisselants d’eau, souffletés par le vent, les malheureux qui ne savent où dormir ni où manger traînent, le long des rues désertes, leur infortune désespérée. La légèreté de leur âge s’amusait aux détails qu’inventait leur imagination.

« C’est le temps idéal pour perpétrer un crime, dit en souriant le plus âgé, un assez joli garçon blond, Pierre de Lionne, qui, un peu renversé sur son fauteuil, envoyait vers le plafond les fumées de son cigare. Les écrivains ne manquent jamais, quand ils décrivent un crime, d’appeler à leur aide le vent, la pluie, le tonnerre, la neige. Imaginez au théâtre un décor un peu sinistre, une de ces vieilles rues dont vous parliez tout à l’heure ; c’est la nuit, il pleut, le vent bat en tempête ; l’assassin, son couteau à la main, se cache dans le recoin d’un mur… Quelle belle frayeur dans le public ! L’effet est immanquable.

Et tenez, ajouta-t-il en montrant du doigt le plus jeune de leurs camarades, qui l’écoutait avec une attention fébrile, regardez Jacques ; il a déjà peur. »

Celui qu’il venait d’interpeller se versa un verre de liqueur et dit :

« Oui, c’est vrai, je n’aime pas ces histoires-là. Si on parlait d’autre chose ? »

*

On se mit à rire.

« Moi, fit-il, j’ai toujours eu peur. Enfant, je n’osais pas, chez mes parents, monter du rez-de-chaussée au premier, dès qu’il faisait un peu sombre. On m’y forçait pourtant. Ah ! baste ! je criais, je pleurais, je me cramponnais à la rampe de l’escalier pour ne pas avancer. Ma nourrice m’a raconté les histoires les plus fantastiques, pleines d’auberges sanglantes campées au bord des routes, où l’on brûlait les voyageurs dans le four à pain ; de brigands qui, tout en détroussant leurs semblables, leur faisaient subir d’effroyables châtiments ; d’apparitions nocturnes, de dames blanches, de cadavres réveillés de leur éternel sommeil, de fantômes chargés de chaînes. Elle m’a détraqué les nerfs, la pauvre femme. Maintenant, sans doute, je suis un peu plus courageux. Il m’arrive encore souvent cependant de regarder sous mon lit, avant de me coucher. Je suis dans ma chambre, je ne pense à rien, et tout à coup je me dis : « Mais il y a peut-être quelqu’un. » Alors, je regarde.

– Mais tu n’as pas peur, s’écria son voisin, Louis Monnier, puisque tu as le courage de regarder. Car, enfin, si tu trouvais un homme caché…

– Eh bien ! répondit Jacques, c’est quand je pense : « Il y a peut-être quelqu’un » que j’ai peur.

– La peur est en nous-mêmes, reprit Pierre. Elle ne vient pas des objets qui nous environnent, ni du temps qu’il fait. Quand on a peur, on a peur de tout et de rien, sans motif. Nous ne savons plus voir, nous ne savons plus entendre. La peur, c’est tout simplement une maladie nerveuse… Les nerfs trop sensibles, trop faibles, surexcités… Un homme sain de corps et d’esprit n’a pas peur ; mais le peureux, c’est un malade, et souvent un malade inguérissable.

– Ah ! permets ! interrompit Jacques. Je suis sain de corps et d’esprit autant que toi.

– Tu as dit toi-même que tu avais les nerfs détraqués…

– Je ne suis pas de ton avis, dit en s’adressant à Pierre de Lionne l’autre jeune homme qui, depuis plusieurs minutes, demeurait silencieux, Edmond Souturier. Un homme est courageux, tu le reconnaîtras sans peine, n’est-ce pas ? quand, soldat, il affronte la mort sur le champ de bataille, le sourire aux lèvres, ou, s’il est marin, la tempête et le naufrage. Un médecin qui, durant une épidémie, expose sa vie à chaque minute sans même y penser, est courageux, et le missionnaire, qui évangélise les anthropophages et ignore s’il ne sera pas, le soir même, mangé, est courageux. Oui, tu le reconnais. Eh bien ! de tous ces hommes-là, il n’en est pas un qui puisse affirmer qu’il n’aurait jamais peur. La peur, en effet, ne se produit pas devant un péril certain, qu’on attend, dont on sait la forme. Elle se produit sous certaines influences mystérieuses, en face de dangers très vagues, qui peuvent aussi bien se présenter que ne pas se présenter. Cette peur-là n’est pas en nous, elle vient justement de ce qui nous entoure. C’est pourquoi elle se produit surtout pendant la nuit, qui déforme les objets et leur donne facilement des apparences redoutables et imprécises. Et cette peur-là, personne ne peut dire qu’il ne l’aura jamais.

– Allons donc ! s’écria Pierre de Lionne. Je te jure bien qu’en pleine nuit, ferait-il un temps plus sinistre que ce soir, je conserverais, dans n’importe quel endroit, la même tranquillité qu’en plein jour.

– Veux-tu faire un pari ?

– Mais volontiers.

– Nous allons te conduire boulevard de la Chapelle ou bien aux environs du Père-Lachaise, tu y passeras la nuit et, demain, tu nous diras, en toute franchise, si tu n’as pas eu peur. Tu entends, tu ne nous cacheras rien de ce que tu auras éprouvé.

– Mauvais pari pour moi, dit Pierre en riant. Je courrai là des dangers très certains, car les apaches fréquentent ces lieux. Je ne tiens pas à recevoir un coup de couteau pour vous prouver que je n’ai pas peur.

– Eh bien ! reprit Edmond Souturier, passe la nuit dans le Père-Lachaise… Pense donc, c’est admirable, les morts, les tombes… Tu verras peut-être quelques-uns de ces fantômes dont la nourrice de Jacques a terrorisé son enfance…

– Oui, mais les portes en sont fermées.

– Nous soudoierons le gardien.

– Sans doute, mais je serai trempé jusqu’aux os. Je ne veux pas attraper une pneumonie.

– Ah ! tu cherches à te dérober.

– Pas du tout. Trouve quelque chose qui me convienne, et j’accepte… Que sais-je ? un lieu horrible, mais où je ne serai pas mouillé.

– Un asile de nuit.

– Non, j’y recueillerais de la vermine, et puis, ce sont des endroits très paisibles.

– Un bar de la place Maubert.

– Non… là encore, il y a des coups de couteau à recevoir.

– Un bouge… un bal-musette.

– Mais non, mais non… rien de tout cela ne pourra me donner une peur mystérieuse… J’aurai peut-être à y défendre ma vie, mais ce sera contre des êtres vivants… Ce n’est pas cela.

– Le musée de cire ! s’écria Jacques.

– Le musée de cire ! Quel musée de cire ? demanda Edmond.

– Comment ! vous ne l’avez pas visité, à la foire de Montmartre ? C’est le plus effrayant musée d’horreurs qu’on puisse imaginer. Les crimes les plus célèbres y sont reproduits ; il y a aussi des exécutions capitales, des reproductions de bouges et de bas-fonds, tout cela dans une cire jaunâtre, qui donne mal au cœur. J’y étais entré en plein jour ; je me suis dépêché d’en sortir.

– Mais où est-il maintenant ?

– Il est resté à Montmartre. Seulement, il a quitté le boulevard Rochechouart pour monter jusqu’au square Saint-Pierre.

– Tu en es sûr ?

– Mais oui. Hier, j’avais une course par là ; il y était encore…

– Cela te va-t-il ? demanda Edmond.

– C’est parfait. Il ne s’agit plus que de s’entendre avec le patron. Mais avec un peu d’argent, ce sera très facile. »

*

Ils demandèrent l’addition. Comme ils avaient causé avec animation, le temps s’était passé sans qu’ils s’en aperçussent. Dix heures et demie sonnaient. Il leur fallut encore attendre quelques minutes, car le chasseur du restaurant avait dû courir jusqu’à un cercle pour trouver une voiture. La pluie ni le vent n’avaient diminué. Comme ils allaient sortir, Jacques retint Pierre.

« Ce n’est pas sérieux, ce pari ? dit-il.

– Mais si.

– Écoute-moi, n’y va pas. J’ai peur qu’il n’arrive quelque chose.

– Tu es bien gentil, mon petit Jacques, dit Pierre, mais tu es ridicule.

– À propos, demanda Edmond, que parions-nous ?

– Vingt-cinq louis, veux-tu ? dit Pierre.

– Entendu. Tu passes toute la nuit dans le musée de cire sans lumière, et demain, tu nous diras avec une franchise absolue ce que tu as ressenti. Si tu as ressenti. Si tu as eu peur, tu l’avoueras.

– Mais oui, mais oui, » répondit Pierre, qui riait toujours.

Ils partirent. Le chemin était long et difficile. Enfin, ils arrivèrent. Sur la petite place, le musée semblait abandonné. Le mauvais temps, qui retenait chez eux les curieux, mettait en fuite le propriétaire. Ils le découvrirent tout de même, réfugié dans la boutique d’un marchand de vins. Ce fut Edmond Souturier qui lui exposa le but de leur visite. Tout d’abord, le forain se défia : il flairait là-dessous une histoire de cambrioleur ; mais cinq beaux louis qui sonnèrent dans sa main firent tomber sa dernière objection. « C’est convenu, fit-il ; j’vas conduire monsieur. » Les trois jeunes gens accompagnèrent jusqu’à l’entrée leur camarade, puis ils lui souhaitèrent bonne nuit. Jacques et Louis hélèrent un fiacre pour regagner leur maison.

Edmond les quitta pour aller, de son côté, terminer la nuit, disait-il, dans un cabaret.

Pierre de Lionne suivait le forain. Une lanterne à la main, celui-ci ouvrit la porte, poussa une toile et descendit quelques marches branlantes d’un petit escalier de bois. La pluie, en glissant sous les planches, détrempait le sol où les pieds enfonçaient. Le forain éleva sa lanterne. Une lueur blafarde éclaira la reconstitution de l’assassinat de Gouffé. Pierre retint une grande envie de rire à la vue du malheureux huissier déjà à demi suspendu en l’air, la langue pendante, et de l’assassin qui, les veines tendues par l’effort, tirait la corde. Le forain marchait lentement, s’arrêtant après quelques pas et braquant sa lanterne sur une nouvelle scène de meurtre. L’une d’elles représentait exactement le tableau que Pierre avait évoqué au restaurant : une rue déserte, dans un quartier lointain, un soir d’hiver, l’assassin caché dans un coin de mur, puis bondissant sur la victime ignorante qui arrivait. L’artiste obscur qui avait modelé toutes ces têtes de tueurs et toutes ces têtes de tués devait posséder à un très haut degré le sens de l’horreur : il avait donné aux unes une singulière et sinistre brutalité, et, sur les autres, il avait réussi les masques les plus épouvantables que laisse la mort. Pierre de Lionne s’amusait beaucoup. Cependant, afin de flatter la vanité du forain, il le complimenta sur ses figures.

C’étaient, moulées dans une cire terreuse, les têtes d’une dizaine de guillotinés célèbres ; les yeux ouverts encore et pleins d’épouvante, le cou sanglant, les cheveux rasés, elles s’alignaient, comme à la parade, sur des socles de velours bleu pâle, un peu inclinées, de façon qu’on pût voir la section faite par le couperet… Les bouches, contractées par un rictus, semblaient rire, montrant les dents sales et pourries, sous les moustaches tombantes et jaunies par le tabac. Au bout de cet alignement lugubre, une guillotine se dressait avec l’homme étendu, le couperet rouge et teinté, et la tête tombée dans le panier. Puis, suivait, reconstituée par grands tableaux, toute la vie d’un condamné à mort, jusqu’à l’échafaud.

La promenade était finie.

« J’vas toujours vous laisser la lanterne, dit l’homme.

– Non, répondit Pierre, je dois rester sans lumière. »

L’homme partit. Minuit sonnait. Pierre demeura seul.

La pluie avait cessé, et le vent soufflait avec moins de violence, mais il était plus effrayant encore. Il sifflait longuement, comme s’il se lamentait, puis tout d’un coup il se ruait contre les toiles et la faible charpente du musée, qui tremblait et se penchait ; puis il recommençait à se plaindre. Pierre, à la clarté d’une allumette, trouva une chaise. Boutonnant hermétiquement son pardessus, il s’assit et essaya de dormir, mais il n’y parvint pas.

À cette heure, ses amis reposaient bien chaudement entre de bons draps… et lui se morfondait dans un musée de cire. Que les heures allaient être longues jusqu’à l’aurore ! Il se leva, alluma une cigarette et se mit à marcher. De temps en temps, s’arrêtant devant une vitrine, il tirait plus fort sur sa cigarette et la cendre, s’avivant, lui permettait de distinguer les pâles visages de ses extraordinaires compagnons. Mais il ne s’amusait plus en les regardant, comme tout à l’heure : en lui-même, il les accablait d’injures. Las de marcher, il revint à sa chaise, s’assit de nouveau. Un objet le gênait dans la poche de son pantalon ; c’était un petit revolver chargé, qu’il emportait toujours quand il sortait le soir. Il le glissa dans la poche extérieure de son pardessus et ferma les yeux.

*

Il put s’assoupir quelques minutes, quinze ou vingt. Un hurlement du vent le réveilla en sursaut, et il crut entendre des pas tout près de lui… Il alluma une allumette : la lueur qu’elle jeta lui montra, durant trois ou quatre secondes, toutes les têtes grimaçantes, violacées par la mort ou crispées par le besoin de tuer. « Dieu, qu’ils sont laids ! » fit-il, et il se sentit un peu oppressé. Il marcha de nouveau, puis il se heurta à une planche, étendit la main et la retira brusquement. Il avait touché le couperet humide de la guillotine… il recula à gauche, alluma une nouvelle allumette : le couteau levé, un homme semblait se ruer sur lui. Il éteignit ; puis, l’obscurité le gênant, il alluma encore : il se trouva devant les têtes guillotinées, qui ricanaient.

L’oppression qu’il avait ressentie ne faisait qu’augmenter. La plainte du vent était comme la plainte de tous ces morts. « Allons, dit-il tout haut, est-ce que j’aurais peur ? – Non, se répondit-il, c’est le froid. » Un rat, chassé de son trou, passa en courant, cherchant une issue et poussant de petits cris aigus… il grimpa sur les planches qui supportaient les figures de cire, sauta à terre et disparut. Le battant d’une horloge frappa un coup. Pierre entendit encore des bruits de pas, comme si un homme longeait le musée ; le vent gonfla la toile. L’obscurité était complète. Pierre voyait cependant les horreurs qui l’environnaient : il les voyait en lui-même, elles s’imposaient à sa mémoire, elles obsédaient sa pensée. Il n’osait plus se demander maintenant s’il avait peur. Il sentait, en effet, que la peur le gagnait, une peur stupide et folle. Il voulut la dominer ; il avait sur lui un de ces rats-de-cave enroulés dans une petite boîte en carton, il l’alluma, le leva et se força à regarder. Il ferma aussitôt les yeux : toutes ces figures blafardes s’animaient pour lui, fixaient sur lui leurs yeux vitreux, l’appelaient en grimaçant. Une sueur froide commença de perler à son front. Il se retourna brusquement : il avait cru qu’une main venait de le toucher. Un instant, il songea à s’en aller ; il monta le petit escalier, la porte était fermée à clef et assez solide pour qu’il ne pût l’ébranler. Ainsi, il était emprisonné jusqu’au matin. Comme il redescendait l’escalier, son rat-de-cave éclaira tout le musée : il étouffa un cri et le jeta à terre.

*

La pluie recommençait, une petite pluie fine, et le vent gémissait plus tristement encore. Un sifflet strident déchira l’air, puis un autre, puis un troisième, comme des appels sinistres qui se répondaient. Un lourd silence régna ensuite ; silence pesant, étouffant, plein de mystères et de menaces. Il n’osait pas bouger. Il sentait fixés sur lui les regards troubles de tous ces être de cire : là, devant lui, c’étaient les guillotinés ; à droite, l’huissier Gouffé, tirant la langue, et là, à gauche, la guillotine se dressait avec son corps de décapité. De nouveau, il lui sembla qu’un être glissait au-dehors, tout contre le musée. Il se mit à parler haut pour se donner du courage ; sa voix chevrotante l’épouvanta, et il se tut ; les mots s’arrêtaient dans sa gorge. Bientôt, il eut l’impression que les parois du musée se rapprochaient de lui, comme pour l’étouffer ; l’air lui manquait, il étendit les mains pour les repousser. Ses dents claquèrent ; il avança et, brusquement, il fut comme attaché au sol. Du côté où s’alignaient les têtes guillotinées, un ricanement avait rompu le silence. Pierre respirait à peine ; son cœur battait à grands coups espacés. Cependant, il se retourna brusquement, comme si on l’attaquait, et sa main affolée serra convulsivement son revolver. Tout redevint silencieux. Quelques secondes s’écoulèrent, et soudain ce fut le même ricanement. Les forces abandonnaient Pierre. Et toujours cette impression que les parois du musée se rapprochaient, se resserraient pour l’écraser. De nouvelles minutes, qui lui parurent longues comme des heures, s’enfuirent. Sans doute, son oreille énervée par le silence, l’ombre, la peur, créait elle-même les bruits qu’il croyait entendre. Tout se tut. Il respira plus facilement. Soudain, il y eut dans l’ombre un troisième ricanement. Non, il ne rêvait pas, il n’était pas fou, il n’était pas le jouet d’une hallucination. C’était là, en face de lui : il avait bien entendu… Et, un instant, il retrouva un peu de courage. Il alluma une allumette ; il voulait voir et il vit, au-dessus des têtes guillotinées, une tête grimaçante comme elles, les yeux immenses et hagards, toute pâle, et les lèvres de cette tête remuaient, la langue pendante s’agitait : cette tête coupée était vivante. Éperdu, Pierre tira son revolver et fit feu. Un peu de sang jaillit au front de la tête, qui s’écroula sur les autres. Pierre tomba évanoui, le revolver serré dans sa main.

*

Quand, tout à l’aurore, le forain, d’un pas nonchalant, vint délivrer Pierre, il heurta, en gagnant la porte, un corps étendu à terre. Il se baissa et recula saisi de terreur : un trou perçait le front. Il voulut le relever ; ce n’était plus qu’un cadavre. Comme, après avoir constaté la mort, il regardait autour de lui, il s’aperçut que la toile qui couvrait la charpente du musée avait été déchirée largement au-dessus des têtes guillotinées et qu’un peu de sang les rougissait. Il se pencha par cette ouverture et appela ; personne ne répondit. Vite, il courut à la porte et l’ouvrit. Il vit, couché et la face dans la boue, le jeune homme qu’il avait la veille enfermé au milieu de ses figures de cire. Il pénétra dans le musée, releva Pierre ; Pierre se jeta sur lui et chercha à l’étrangler : il était devenu fou. Le forain put avec peine le maîtriser. Des agents vinrent à son aide. L’enquête apprit que le mort s’appelait Edmond Souturier : c’était lui qui, au milieu de la nuit, voulant effrayer, pour plaisanter, son ami et gagner le pari, avait passé la tête à travers la toile, en se mettant à ricaner et à grimacer.

La balle du revolver avait fait de lui, à son tour, une figure de cire.

–––––

(André de Lorde, in Le Petit Parisien, trentième année, n° 10649, dimanche 24 décembre 1905 ; avec la dédicace : « À Mme Chenavaz, » in Le Grand Illustré, journal universel, n° 27, dimanche 9 juin 1907 ; sous le titre : « Un Pari tragique, » in Le Gaulois du dimanche, trente-troisième année, n° 33, samedi 1er-dimanche 2 août 1908. Cette nouvelle a été reprise dans le recueil éponyme, couverture illustrée par Paul Colin, Paris : Eugène Figuière, 1932)

–––––

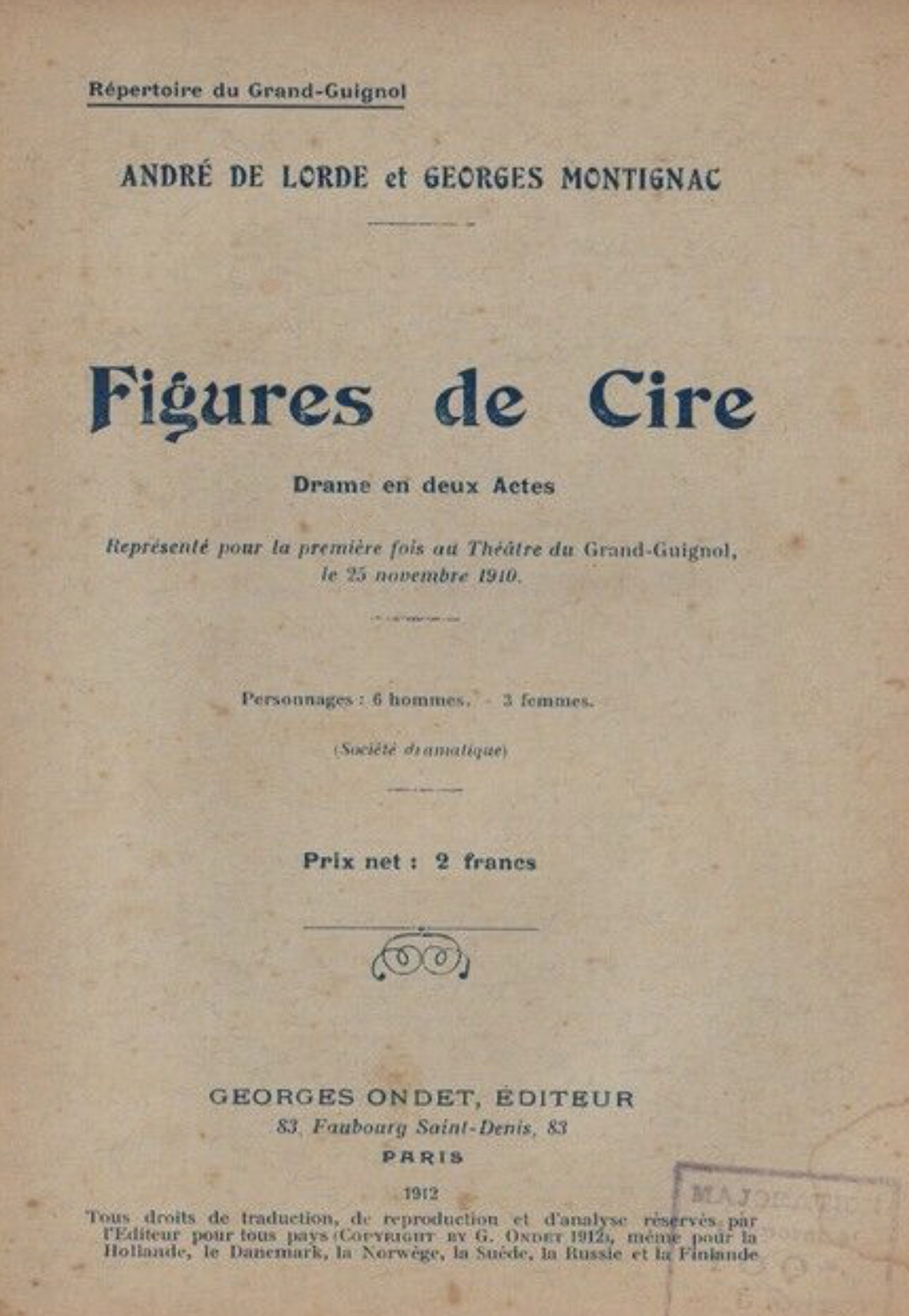

☞ André de Lorde en a réalisé une adaptation théâtrale en collaboration avec Georges Montignac, représentée au Grand-Guignol, le 25 novembre 1910 : Figures de cire, drame en deux actes, Paris : Georges Ondet, 1912 ; la pièce a été reprise dans Théâtre rouge, Paris : Eugène Figuière, 1922.

–––––

☞ La pièce d’André de Lorde et Georges Montignac a fait l’objet de plusieurs adaptations cinématographiques, à commencer par le court-métrage de Maurice Tourneur, 1914, avec Henry Roussel [Pierre de Lionne], Henri Gouget [Jacques] et Émile Tramont [L’Homme aux figures de cire].

–––––

☞ La nouvelle d’André de Lorde a connu plusieurs traductions en langue étrangère :

– En espagnol : Andrés de Lorde, « Apuesta trágica, » in La Correspondencia de Puerto Rico, dix-neuvième année, n° 6802, mercredi 20 octobre 1909 ; in Las Provincias : diaro de Valencia, quarante-sixième année, n° 16438, jeudi 28 septembre 1911 ; in El Dia : diario reformista, deuxième année, n° 509, mercredi 7 juin 1916.

– En allemand : « Eine tragische Wette, » Novelle von Andre de Lorde, in Nebraska Staats-Anzeiger und Herold, trente-et-unième année, n° 19, vendredi 30 décembre 1910 ; traduction intégralement reprise dans Freie Presse für Texas, täglishe Ausgabe, cinquante-quatrième année, n° 1309, samedi 9 novembre 1918.

– En anglais : la nouvelle d’André de Lorde a été traduite sous le titre : « Waxworks, » dans l’anthologie de Charles Birkin, Terrors: A Collection of Uneasy Tales, London: Philip Allan, [1933]. Elle a été par la suite faussement attribuée à Gaston Leroux ; son attribution à Leroux persiste assez fréquemment aujourd’hui, en raison notamment de l’insertion de la nouvelle sous le titre : « The Waxwork Museum, » dans les recueils de Peter Haining, The Gaston Leroux Bedside Companion (London: Victor Gollancz Ltd, 1980) et The Real Opera Ghost and Other Tales by Gaston Leroux (Gloucestershire/Dover: Alan Sutton, 1994).

– En portugais : « O Museu do crime, » conto de Andre Lorde, illustré par Seth, in A Noite Ilustrada, n° 693, mardi 30 juin 1942.

–––––

APUESTA TRÁGICA

–––––

–––––

EINE TRAGISCHE WETTE

–––––

–––––

O MUSEU DO CRIME

–––––

–––––

Comme le soleil, perçant enfin un ciel de nuées, frappait de ses rayons obliques la robe d’or de Notre-Dame de la Garde, je descendis vers les quais. Les grandes dalles en étaient humides encore, et, sous nos pas, nous renvoyaient notre image. Le peuple des matelots, des débardeurs et de portefaix, s’agitait autour de poutres venues des forêts du nord, actionnait les poulies et tirait sur les câbles. Le vent âpre du large, se glissant sournoisement entre la tour Saint-Jean et le fort Saint-Nicolas, étalait sa rude caresse sur le eaux frissonnantes du Vieux Port. Flanc à flanc, hanche à hanche, les petites barques se tendaient les bras où s’enroulait la voile latine, et dansaient en cadence. À côté d’elles, fatiguées des roulis lointains, lasses d’avoir tangué pendant des jours et des nuits sur des mers inconnues, les lourdes carènes reposaient pesamment, étirant vers les cieux en loques leurs grands mâts immobiles. Mon regard, à travers la forêt aérienne des vergues et des hunes, alla jusqu’à la Tour qui attestait qu’il y a vingt-cinq siècles, des enfants de l’antique Phocée jetèrent l’ancre sur cette côte heureuse, et qu’ils venaient des routes liquides d’Ionie. Puis mon attention retourna à la dalle des quais, et j’aperçus le petit pêcheur d’oranges.

Il était debout, cambré dans les lambeaux d’une jaquette qui lui battait les talons, nu-tête et pieds nus, la chevelure blonde et les yeux noirs ; et je crois bien qu’il avait sept ans. Une corde passée en bretelle sur l’épaule soutenait à son côté un sac de toile. Son poing gauche était campé à la taille, et de la main droite il s’appuyait à un long bâton, long trois fois comme lui, qui se terminait tout là-haut par une petite rondelle de liège. L’enfant était immobile et contemplatif. Alors, je lui demandai ce qu’il faisait là. Il me répondit qu’il était pêcheur d’oranges.

Il paraissait très fier, très fier d’être pêcheur d’oranges, et négligea de me demander des sous comme font les petits vauriens sur les ports. Je lui parlai encore ; mais cette fois il garda le silence, car il considérait attentivement l’eau. Nous étions entre la fine taille du Fides, venu de Castellamare, et le beaupré d’un trois-mâts-goélette venu de Gênes. Plus loin, deux tartanes arrivées le matin des Baléares arrondissaient leurs ventre, et je vis que ces ventres étaient pleins d’oranges, car ils en perdaient de toutes parts. Les oranges nageaient sur les eaux ; la houle légère les portait vers nous à petites vagues. Mon pêcheur sauta dans un canot, courut à la proue, et, armé de son bâton couronné de liège, attendit. Puis il pêcha. Le liège de son bâton amena une orange, deux, trois, quatre. Elles disparurent dans le sac. Il en pêcha une cinquième, sauta sur le quai et ouvrit la pomme d’or. Il plongea son petit museau dans la pelure entrouverte et dévora.

« Bon appétit ! lui fis-je.

– Monsieur, me répondit-il, tout barbouillé de jus vermeille, moi, je n’aime que les fruits.

– Ça tombe bien, répliquai-je ; mais quand il n’y a pas d’oranges ?

– Je travaille au charbon. »

Et sa menotte, s’étant engouffrée dans le sac, en sortit avec un énorme morceau de charbon.

Le jus de l’orange avait coulé sur la guenille de sa jaquette. Cette guenille avait un poche. Le petit en sortit un mouchoir inénarrable et, soigneusement, essuya sa guenille. Puis il remit avec orgueil son mouchoir dans sa poche.

« Qu’est-ce que fait ton père ? demandai-je.

– Il est pauvre.

– Oui, mais qu’est-ce qu’il fait ? »

Le pêcheur d’oranges eut un mouvement d’épaules.

« Il ne fait rien, puisqu’il est pauvre ! »

Il fila le long du quai et je le suivis ; nous arrivâmes ainsi au « gardiennage, » petit carré de mer où l’on tient en garde les petits yachts de plaisance, les petits bateaux bien propres d’acajou ciré, les petits navires d’une toilette irréprochable. Mon gamin les considérait d’un œil connaisseur et prenait à cette inspection un vif plaisir. Une embarcation jolie, toute sa voile dehors, – elle n’en avait qu’une, – accosta. Cette voile était immaculée, gonflait son albe triangle, éclatant dans le radieux soleil.

« Voilà du beau linge ! » fit mon bonhomme.

Là-dessus, il marcha dans une flaque, et sa jaquette, qui décidément le préoccupait au-dessus de toutes choses, en fut tout éclaboussée. Quel désastre ! Il en aurait pleuré. Vite, il sortit son mouchoir et essuya, puis il me regarda d’un œil suppliant et me dit :

« Monsieur ! Je ne suis pas sale par derrière ?… »

Je lui en donnai ma parole d’honneur. Alors, confiant, il remit encore une fois son mouchoir dans sa poche.

À quelques pas de là, sur les trottoir qui longent les vieilles maisons jaunes ou rouges ou bleues, les maisons dont les fenêtres étalent la lessive des chiffons multicolores, il y avait, derrières des tables, des marchandes de moules. Les petits tables étalaient les moules, un couteau rouillé, un flacon de vinaigre.

Comme nous arrivions devant les marchands et que les moules étaient fraîches et tentantes, je dis au pêcheur d’oranges :

« Si tu n’aimais pas que les fruits je pourrais t’offrir une douzaine de moules. »

Ses yeux noirs brillaient de désir et nous nous mîmes, tous deux, à manger des moules. La marchande nous les ouvrait et nous dégustions. Elle voulut nous servir du vinaigre, mais mon compagnon l’arrêta d’un geste impérieux. Il ouvrit son sac, tâtonna et sortit triomphalement un citron. Le citron, ayant voisiné avec le morceau de charbon, était passé au noir. Mais son propriétaire reprit son mouchoir et essuya. Puis il coupa le fruit et m’en offrit la moitié, mais j’aime les moules pour elles-mêmes et je le remerciai.

Après déjeuner, nous revînmes sur le quai. Le pêcheur d’oranges me demanda une cigarette qu’il alluma avec une allumette qu’il avait dans une autre poche de sa jaquette.

Alors, la cigarette aux lèvres, lançant vers le ciel des bouffées comme un homme, le bambin se campa sur une dalle au-dessus de l’eau, et, le regard fixé tout là-haut sur Notre-Dame de la Garde, il se mit dans la position du gamin célèbre qui fait le plus bel ornement de Bruxelles. Il ne perdait pas un pouce de sa taille, était très fier et semblait vouloir emplir le port.

_____

(Gaston Leroux, in Le Matin, derniers télégrammes de la nuit, dix-huitième année, n° 6200, vendredi 15 février 1901 ; in Le Journal de l’île de la Réunion, troisième année, n° 810, mardi 2 avril 1901. Eugen von Blaas, « Jeune garçon pelant un fruit, » huile sur toile, sd)

☞ Gaston Leroux a repris « Le Pêcheur d’oranges » dans son roman Le Parfum de la Dame en Noir, comme épisode de la rencontre entre l’auteur et Rouletabille (chapitre IV, « En Route ») :

« … Où allait-il ? À Marseille! C’était son idée.

Il avait vu, dans un livre de géographie, des vues du Midi, et jamais il n’avait regardé ces gravures sans pousser un soupir en songeant qu’il ne connaîtrait peut-être jamais ce pays enchanté. À force de vivre comme un bohémien, il fit la connaissance d’une petite caravane de romanichels qui suivait la même route que lui et qui se rendait aux Saintes-Maries-de-la-Mer – dans la Crau – pour élire leur roi. Il rendit à ces gens quelques services, sut leur plaire, et ceux-ci, qui n’ont point coutume de demander aux passants leurs papiers, ne voulurent point en savoir davantage. Ils pensèrent que, victime de mauvais traitements, l’enfant s’était enfui de quelque baraque de saltimbanques et ils le gardèrent avec eux. Ainsi parvint-il dans le Midi. Aux environs d’Arles, il les quitta et arriva enfin à Marseille. Là, ce fut le paradis… un éternel été et… le port ! Le port était d’une ressource inépuisable pour les petits vauriens de la ville. Ce fut un trésor pour Rouletabille. Il y puisa, comme il lui plaisait, au fur et à mesure de ses besoins, qui n’étaient point grands.

Par exemple, il se fit « pêcheur d’oranges. »

C’est dans le moment qu’il exerçait cette lucrative profession qu’il fit connaissance, un beau matin, sur les quais, d’un journaliste de Paris, M. Gaston Leroux, et cette rencontre devait avoir par la suite une telle influence sur la destinée de Rouletabille que je ne crois point superflu de donner ici l’article où le rédacteur du Matin a rapporté cette mémorable entrevue :

LE PETIT PÊCHEUR D’ORANGES… »

GIOVANNI PAPINI

–––––

Giovanni Papini est un des plus jeunes écrivains de l’Italie (il n’a que vingt-cinq ans) et l’un de ceux dont on attend le plus parce qu’il a déjà fait preuve d’un talent exceptionnel ; il est d’ailleurs difficile de prédire ce qu’il deviendra ; c’est un esprit essentiellement souple et audacieux qui assimile et qui conçoit avec une rapidité surprenante ; c’est un Italien, dans le meilleur sens du mot, dans le sens de Machiavel ou de Giordano Bruno. Je ne veux pas dire qu’il soit encore ni l’un ni l’autre, mais rien n’est plus intéressant, pour qui connaît et aime profondément l’Italie, que la personne intellectuelle de ce jeune Florentin, nourri de Nietzsche, de Taine et de William James, et qui, malgré qu’il en ait, reste profondément de sa race et de son pays.

Giovanni Papini a publié cette année, coup sur coup, trois volumes qui ont décidément attiré sur lui l’attention déjà excitée par certains articles bruyants du Leonardo, fondé en 1903. (Car Papini est, entre autres choses, un polémiste virulent, et il est bien entendu qu’en lui décernant ici les éloges que je crois justes, je ne m’associe point par là même à certaines attaques, dont l’impartialité n’est pas le mérite principal.) La Culture italienne, écrite en collaboration avec Giuseppe Prezzolini, est le livre agressif, le projectile explosif que doit lancer, pour commencer, toute nouvelle école littéraire digne de ce nom. Les auteurs examinent successivement les principaux personnages du monde intellectuel italien, les milieux, les habitudes ; et leur critique impitoyable distribue les sentences : étroitesse d’esprit, hypocrisie, convention, stérilité. Dans le Crépuscule des Philosophes, Papini s’en prend aux grands philosophes du siècle passé, à ceux qui ont le plus influé sur la pensée contemporaine et veut démontrer l’insuffisance actuelle de leurs systèmes ; il fait de Nietzsche, entre autres, malgré tout ce qu’il lui doit, une critique originale et aiguë. Papini et ses amis s’intitulent volontiers romantiques, ce qui est d’une assez jolie hardiesse par le temps qui court ; à la vérité, ils sont surtout romantiques par ceci : qu’ils sont des révolutionnaires, qu’ils prétendent renouveler la littérature de leur pays, dans sa forme et surtout dans son inspiration. Ils sont les ennemis des formules officielles, de la science froide, du rationalisme et du paternalisme faciles ; ils veulent réchauffer et passionner les intelligences ; ils rêvent d’arracher la jeune Italie à deux influences, d’après eux néfastes : l’influence des érudits allemands, philologues sans âme, et celle des hommes d’affaires et industriels italiens, race nouvelle, âpre et envahissante, prête à sacrifier au développement économique de la patrie son antique grandeur spirituelle. Or, Papini croit (il n’est pas le seul parmi ses compatriotes) que Rome retrouvera un jour la suprématie universelle, mais non pas par la force des armes ou des machines : par le travail et par l’esprit. Pour commencer, outre ses livres et ses articles, il entreprend maintenant, à travers la péninsule, une série de conférences de propagande, et il lance un manifeste : Pour le réveil forcé de l’Italie.

Réussira-t-il ? Les meilleurs amis de Giovanni Papini ne peuvent que lui dire : « Nous vous verrons à l’œuvre. » En attendant, le public français peut, grâce à La Revue, prendre connaissance de l’un des essais du jeune apôtre écrivain, extrait de son livre tout récent : Le Tragique quotidien, dont la traduction complète paraîtra prochainement. C’est certainement, jusqu’à présent, sa meilleure production artistique ; elle a quelque chose d’étrange et de profond, qui révèle la force future de l’écrivain, mieux que les attaques féroces et les vastes projets. Et c’est là que l’on peut le mieux apercevoir ce qui est peut-être le caractère le plus original de Papini : la fusion qui s’est faite en lui de la pensée latine avec certaines conceptions et même certaines sensations d’origine septentrionale. Notre auteur est, en Italie, un des représentants du « Pragmatisme, » la nouvelle doctrine philosophique qui porte la marque américaine, bien qu’elle ait plus d’un point commun avec les plus récents systèmes élaborés en Europe et en France même. Cependant, Papini se défend de fabriquer, à son tour, un système ; son pragmatisme consiste, essentiellement, d’abord dans son désir d’abandonner les spéculations vaines et d’établir les fondements de son action ; ensuite, dans son aversion pour le rationalisme, dans l’importance capitale qu’il attribue, ainsi que beaucoup de penseurs aujourd’hui, à ce qu’il y a de spontané, d’irréductible dans les phénomènes de l’âme, à la force encore mystérieuse qui nous anime et auprès de laquelle nos jugements sont des opérations artificielles et illusoires. Papini et ses amis ont fondé à Florence un cercle d’études psychiques, très fréquenté par les Anglais et les Américains, où la maigre et haute stature de Papini, sa face creuse et jaune, ses grands yeux étranges sous des cheveux en broussailles, et son expression dominatrice et sarcastique produisent un silence respectueux, quand il parle dans la salle à demi obscure, à côté de la classique ardoise. Mais il ne s’en fait pas accroire, et il n’y a là pour lui qu’un moyen parmi d’autres de pénétrer dans les profondeurs de l’âme, et de préparer la future omnipotence de celle-ci ; car c’est une idée chère à Papini et l’aboutissement de son « pragmatisme » : les ressources de notre âme sont infinies, et le jour où nous saurons en user, au lieu d’être les jouets de notre vie, nous la ferons à notre guise, et dominerons le monde…

Du moins, Giovanni Papini possède, comme peu de gens, sa propre âme, et il y a fait de singulières découvertes. Il nous les raconte dans les treize récits du Tragique quotidien, et il est probable qu’il nous en racontera d’autres encore. « La source du fantastique ordinaire, dit-il, est matérielle, extérieure… J’ai voulu trouver une autre source. J’ai voulu faire jaillir le fantastique de l’âme même des hommes… Au lieu de les conduire au milieu de péripéties extraordinaires, en des mondes inconnus, je les ai placés en face des événements de leur vie ordinaire, de leur vie quotidienne, et je leur ai fait découvrir à eux-mêmes tout ce qu’elle contient de mystérieux, de grotesque, de terrible… » Il l’a fait dans une forme qui lui est personnelle : les matériaux chers aux poètes septentrionaux, l’étrange et l’irréel, les sentences obscures, les frissons et les épouvantes, mêlés à des réflexions philosophiques, moralisantes, même délibérément exhortatives, tout cela sur une ample trame oratoire, même redondante. L’effet est parfois choquant, mais tout autre que banal.

… Et dans ce concert bizarre, sous la déclamation des cuivres et les frémissements des violons, on distingue, de temps en temps, un petit grelot ironique : une pointe d’humour – non pas anglais, très italien au contraire, – je dirais même « manzonien, » si je n’avais pas peur de désobliger Giovanni Papini.

JULIEN LUCHAIRE

_____

GIOVANNI PAPINI : LA DERNIÈRE VISITE DU GENTILHOMME MALADE

–––––