Le Mystérieux Ennemi est un roman pour la jeunesse de Léon Lambry publié en préoriginale dans l’hebdomadaire La Semaine de Suzette, seizième année, du jeudi 5 février (n° 1) au jeudi 15 avril (n° 11) 1920. Il est d’abord paru en volume sous le titre : Les Géants de la mer, Paris : Jules Tallandier, Le Livre national, « Bibliothèque des Grandes aventures, » n° 78, [1925] ; puis Paris : Jules Tallandier, section bleue, « Les Chevaliers de l’aventure, » n° 31, 1932. Sous son titre original, Le Mystérieux Ennemi, il a été également repris chez Alfred Mame et fils en 1929, et a connu par la suite plusieurs réimpressions jusqu’en 1937, sous au moins cinq couvertures différentes.

La première partie du roman de Lambry s’avère être en réalité le plagiat d’une nouvelle d’horreur maritime de William Hope Hodgson, ayant pour cadre la mer des Sargasses et ses innombrables épouvantes, « The Fifth Message from the Tideless Sea » [Le Cinquième Message], qui constitue la suite de « From the Tideless Sea » [De la Mer immobile]. Nous renvoyons nos lecteurs à l’article que lui a consacré Marc Madouraud : Léon Lambry, plagiaire de William Hope Hodgson, à propos de « Les Géants de la mer » alias « Le Mystérieux Ennemi, » de Léon Lambry, dans le Bulletin des Amateurs de Science-Fiction Ancienne et de Fantastique, n° 13 bis, février-avril 1994.

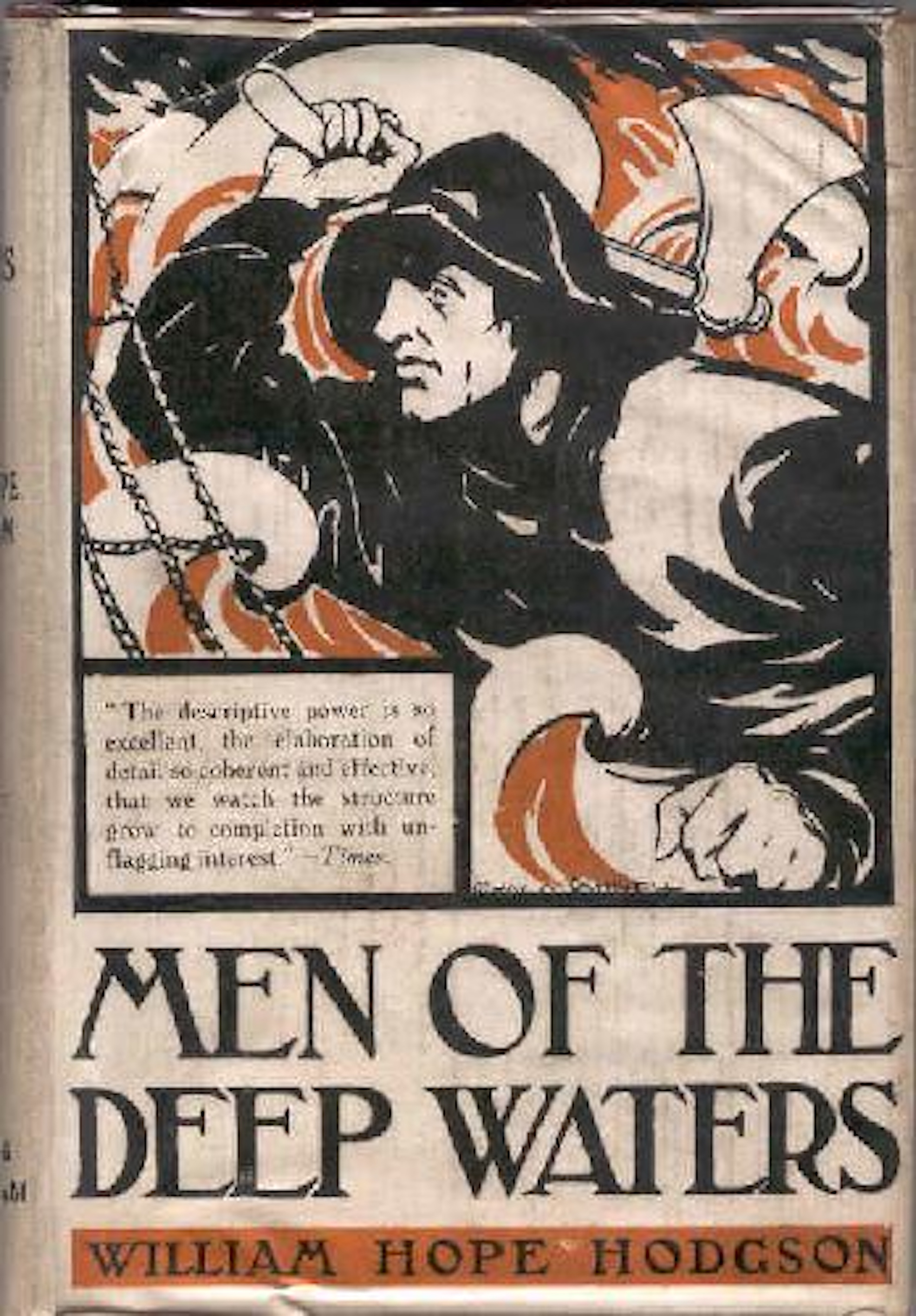

La nouvelle de Hodgson est parue dans The Monthly Story Magazine [The Blue Book], en août 1907, sous le titre : « More News of The Homebird. » Elle a ensuite été reprise sous le titre : « Fifth Message from the Tideless Sea » dans The London Magazine, en mai 1911, avant sa publication dans une version révisée par l’auteur dans le recueil Men of the Deep Waters, London: Eveleigh Nash, 1914, sous le titre « From the Tideless Sea : Second Part. »

Il nous a donc paru intéressant de reprendre des extraits de la publication originale du Mystérieux Ennemi, avec ses illustrations, ainsi que la nouvelle de W. H. Hodgson dont Léon Lambry s’est très largement inspiré.

MONSIEUR N

–––––

–––––

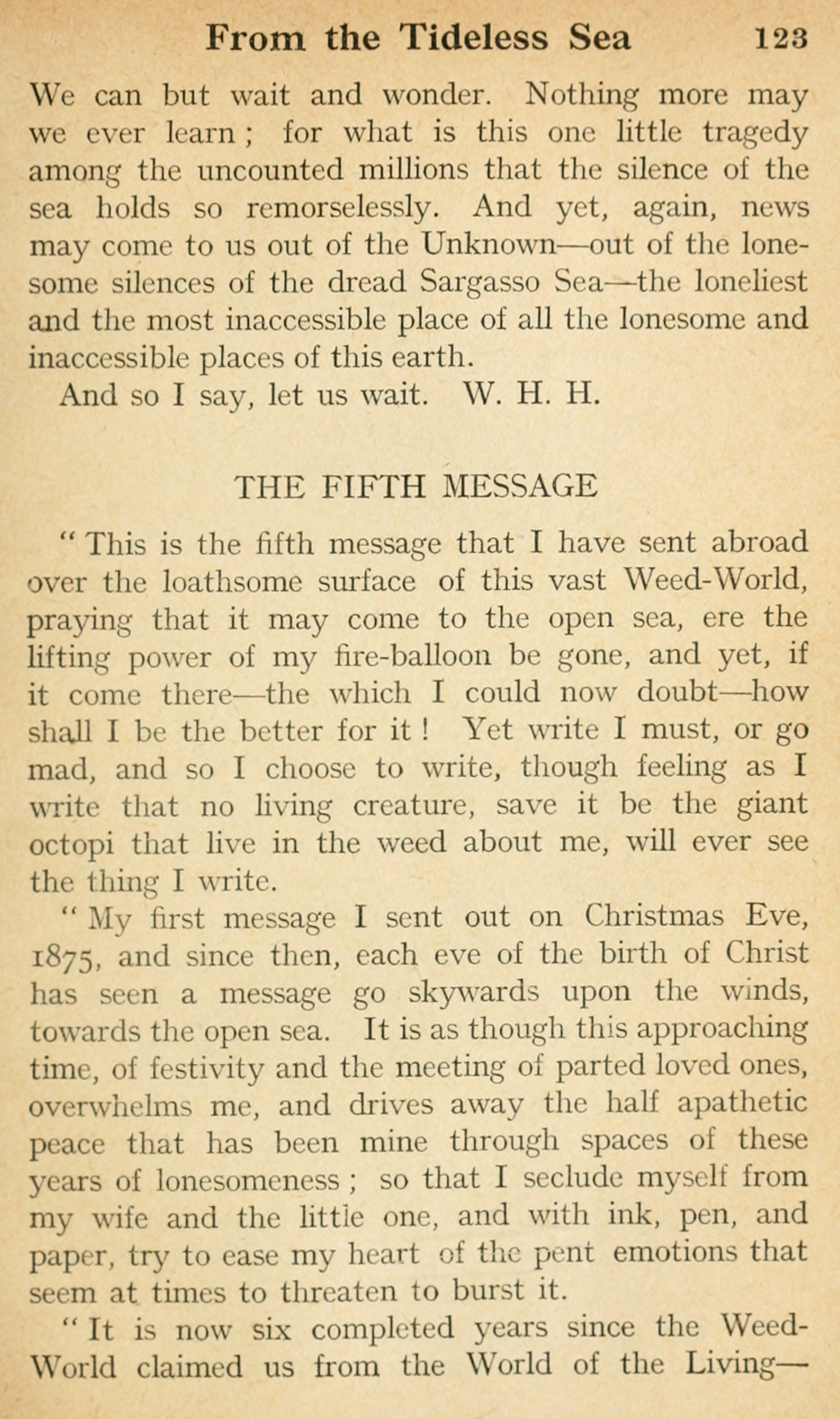

Gouache originale de Maurice Toussaint pour la couverture des Géants de la mer de Léon Lambry, Jules Tallandier, « Les Chevaliers de l’aventure, » n° 31, 1932.

Merci à la librairie Ultime Razzia…

–––––

LÉON LAMBRY : LE MYSTÉRIEUX ENNEMI

–––––

RÉSUMÉ :

Le Prancing est un bateau qui a été canonné par les Allemands, au moment de sa traversée de l’Atlantique. L’équipage, les passagers ont été débarqués. Le hasard et la précipitation ont fait que, dans une telle confusion, un jeune Américain, James, et deux petite filles françaises, Aliette et Mimi, se sont trouvés séparés de leurs parents et se trouvent seuls sur le bâtiment qui, ayant son hélice brisée, s’en va à la dérive.

–––––

Le ciel, en effet, commençait à se couvrir ; un léger brouillard s’élevait vers l’ouest, et de lourdes vapeurs se condensaient peu à peu au-dessus du Prancing.

« Mauvaise affaire ! dit James ; nous allons avoir un gros temps.

– Pensez-vous que nous soyons en péril ?…

– Ne vous tourmentez pas… l’orage n’éclatera pas avant une heure et, d’ici là, nous prendrons nos dispositions pour l’affronter.

– Vous m’avez dit que le gouvernail était brisé… ne courons- nous pas le risque d’être jetés sur un rocher ?

– Il n’y a pas de récifs dans ces parages, et le Prancing tient bien la mer ; ne craignez rien, Aliette, nous sortirons sains et sauf de ce mauvais pas…

– Je veux vous croire, James… mais, j’y songe, que ferons-nous de Mimi ?… voici la crête des vagues qui blanchit ; si c’était une tempête ?.. La pauvre petite va avoir bien peur !…

– Prenez-la avec vous, et préparez-la doucement, il ne faut pas qu’elle s’effraie ! Nous serons un peu secoués tout à l’heure ; je vous conseille de descendre, avec elle, dans la cabine du commandant. Vous serez là, en sûreté, à l’abri des paquets de mer, tandis que je m’emploierai de mon mieux sur le pont !…

– Mais vous… James… vous serez en danger ?…

– Ne vous occupez pas de moi, je vous en prie. Nous avons chacun notre tâche à remplir et… la vôtre n’est pas la plus facile. »

Aliette ne répondit rien et s’éloigna pour rejoindre Mimi ; elle comprenait que James avait raison et que son rôle de petite maman allait devenir singulièrement compliqué.

« Je ferai mon devoir, » dit-elle tout bas.

Mimi s’amusait à se balancer dans son hamac, avec l’insouciance de son âge, tout en parlant à sa poupée. Lorsqu’elle aperçut Aliette, elle lui tendit les bras :

« Maman Aliette, je t’aime bien ! dit-elle. Est-ce que tu resteras près de moi le soir, jusqu’à ce que je dorme, comme ma vraie maman ?

– Oui, ma chérie…

– Alors, je suis bien contente, et je n’ai plus peur du tout…

– Bravo, Mimi ! »

Aliette prit la fillette dans ses bras et la déposa sur le pont.

« Quand est-ce qu’on la reverra, ma maman ?… demanda Mimi.

– Je ne sais pas, mais… j’espère que ce sera bientôt.

– Tu es sûre qu’on ne lui a pas fait de mal ?

– Oui, j’en suis sûre.

– Dis-moi ?… pourquoi remue-t-il comme ça… le bateau ?

– Parce que les vagues sont fortes !…

– Alors, on va être noyé ?…

– Mais non, Mimi, on ne sera pas noyés. D’abord… le bateau est solide… et puis, il y a James qui est très brave et qui saura bien nous sauver.

– Ça, c’est vrai ! Seulement… j’ai un peu peur des grosses vagues… tu sais !…

– Il ne faut pas avoir peur, puisqu’il n’y a pas de danger. Nous allons descendre dans une belle cabine, où il y a un livre d’images ; tu ne verras pas les vagues, et je te raconterai une histoire.

– Oh ! oui !… Aliette… raconte-moi une histoire… »

Le Prancing commençait à être fortement secoué ; le roulis était tel que les fillettes avaient peine à se tenir debout.

« Donne-moi la main, Mimi, » dit Aliette et, comme le lui avait recommandé James, elle fit descendre sa protégée dans l’intérieur du bâtiment.

CHAPITRE IV

LA TEMPÊTE

Dans la cabine du capitaine dont tous les instruments avaient été enlevés, Mimi fit la remarque qu’il n’y avait pas de livre d’images.

« Je vais t’en chercher un, dit Aliette, et je t’apporterai en même temps un jeu de patience qui est dans ma valise.

– Veux-tu que j’aille le chercher avec toi ?

– Non ! Mimi, le bateau remue trop, et tu risquerais de tomber… je vais jusqu’à notre cabine et je reviens !… mets-toi dans ce grand fauteuil en attendant… je ne serai pas longtemps absente.

– Pourquoi ne m’emmènes-tu pas dans ta cabine ?

– Parce qu’elle est trop petite et qu’on n’y est pas bien. Ici, il y a une table, un fauteuil et un canapé, et puis James m’a dit que nous y serions plus en sûreté pendant le gros temps. »

Tandis que Mimi, allongée sur le canapé, essayait d’endormir sa poupée et qu’Aliette, ballottée par le roulis, se cognait d’une cloison à l’autre pour gagner sa cabine, James, cramponné au bastingage, luttait de son mieux contre la tempête. C’était bien, en effet, une tempête qui commençait ; le ciel prenait des tons étranges et le soleil avait complètement disparu. Les nuages, poussés par une force surhumaine, s’entassaient en masses énormes ; le vent grondait sourdement et l’horizon s’assombrissait de plus en plus.

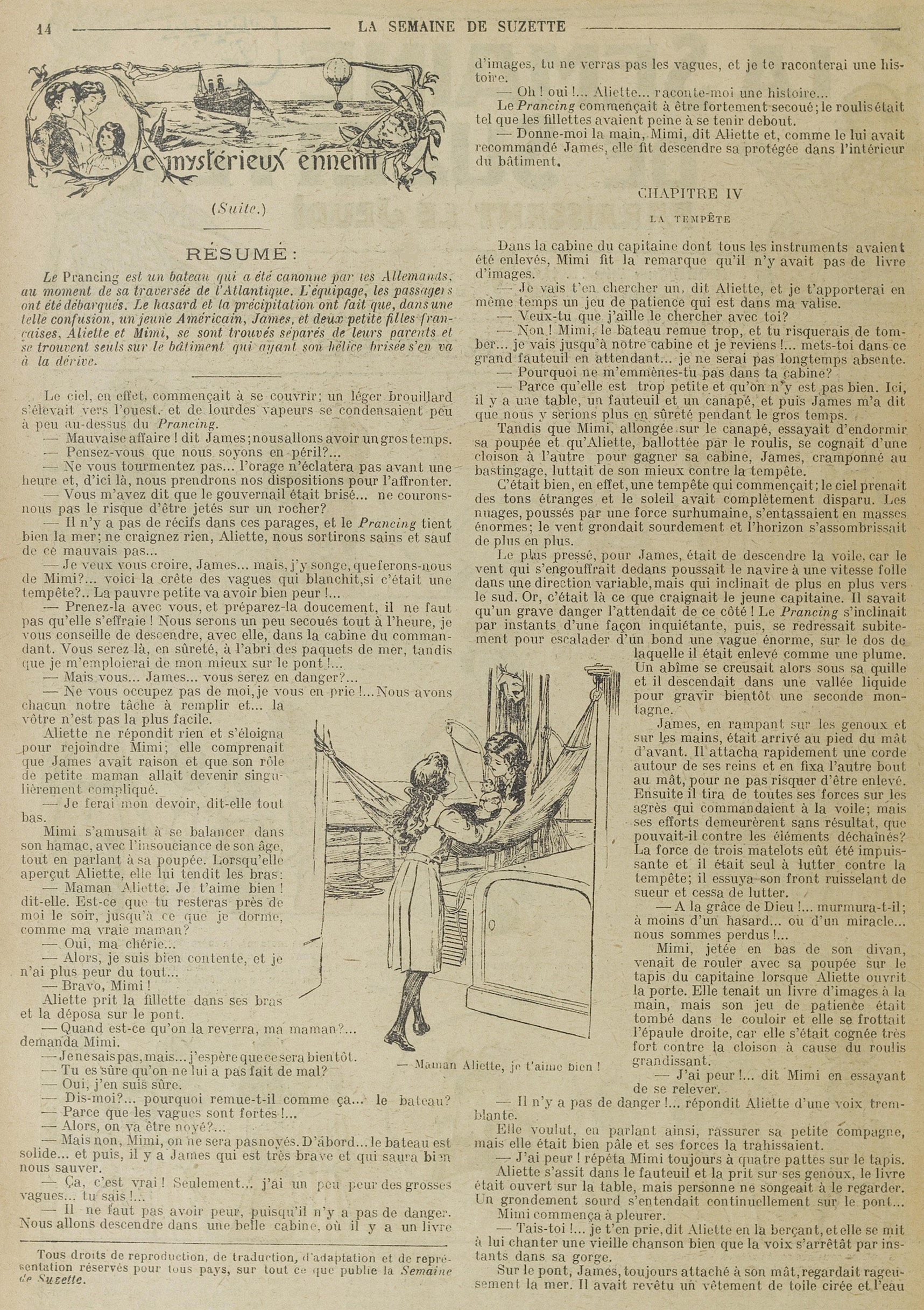

Le plus pressé, pour James, était de descendre la voile, car le vent qui s’engouffrait dedans poussait le navire à une vitesse folle dans une direction variable, mais qui inclinait de plus en plus vers le sud. Or, c’était là ce que craignait le jeune capitaine. Il savait qu’un grave danger l’attendait de ce côté ! Le Prancing s’inclinait par instants d’une façon inquiétante, puis se redressait subitement pour escalader d’un bond une vague énorme, sur le dos de laquelle il était enlevé comme une plume. Un abîme se creusait alors sous sa quille et il descendait dans une vallée liquide pour gravir bientôt une seconde montagne.

James, en rampant sur les genoux et sur les mains, était arrivé au pied du mât d’avant. Il attacha rapidement une corde autour de ses reins et en fixa l’autre bout au mât, pour ne pas risquer d’être enlevé. Ensuite, il tira de toutes ses forces sur les agrès qui commandaient à la voile ; mais ses efforts demeurèrent sans résultat ; que pouvait-il contre les éléments déchaînés ? La force de trois matelots eût été impuissante et il était seul à lutter contre la tempête ; il essuya son front ruisselant de sueur et cessa de lutter.

« À la grâce de Dieu !… murmura-t-il ; à moins d’un hasard… ou d’un miracle… nous sommes perdus !… »

Mimi, jetée en bas de son divan, venait de rouler avec sa poupée sur le tapis du capitaine lorsque Aliette ouvrit la porte. Elle tenait un livre d’images à la main, mais son jeu de patience était tombé dans le couloir et elle se frottait l’épaule droite, car elle s’était cognée très fort contre la cloison à cause du roulis grandissant.

« J’ai peur !… dit Mimi, en essayant de se relever.

– Il n’y a pas de danger !… » répondit Aliette d’une voix tremblante.

Elle voulut, en parlant ainsi, rassurer sa petite compagne, mais elle était bien pâle et ses forces la trahissaient.

« J’ai peur ! » répéta Mimi, toujours à quatre pattes sur le tapis.

Aliette s’assit dans le fauteuil et la prit sur ses genoux ; le livre était ouvert sur la table, mais personne ne songeait à le regarder. Un grondement sourd s’entendait continuellement sur le pont…

Mimi commença à pleurer.

« Tais-toi !… je t’en prie, » dit Aliette en la berçant, et elle se mit à lui chanter une vieille chanson, bien que la voix s’arrêtât par instants dans sa gorge.

Sur le pont, James, toujours attaché à son mât, regardait rageusement la mer. Il avait revêtu un vêtement de toile cirée et l’eau ruisselait le long de son corps sans qu’il pût se décider à quitter son poste. Le Prancing filait maintenant plein sud. Des murailles liquides s’avançaient en roulant puis s’écroulaient sur lui de toute leur hauteur, comme si elles allaient l’engloutir.

Combien de temps dura cette angoisse ? Deux ou trois heures peut-être ? Sous la poussée du vent, les nuages s’enfuyaient, pressées et rapides ; c’était comme un déchirement de la nature entière. James était à deux reprises descendu dans la cabine où se trouvaient ses jeunes compagnes ; afin, les rassurer, il avait consulté une carte accrochée au mur et maintenant, revenu à son poste d’observation, il regardait attentivement devant lui comme s’il craignait de voir apparaître quelque chose qu’il redoutait.

Soudain, une ligne brune se dessina à l’horizon et l’Américain pâlit.

« Les Sargasses ! » murmura-t-il et, comme si ce mot résumait toute sa pensée, il eut, pour la première fois, un geste de découragement.

Le vent soufflait moins fort ; les nuages s’éparpillaient, un peu de bleu commençait à se montrer dans le ciel, mais le Prancing, poussé par une force irrésistible, continuait à bondir sur les flots ; il atteignit la ligne brune qu’il dépassa ; sa carène tranchante coupait les algues qui se resserraient derrière lui.

James quitta le pont et descendit pour la troisième fois dans la cabine, où il trouva Mimi endormie sur le divan.

« Qu’y a-t-il, James ? interrogea vivement Aliette en remarquant la pâleur de son compagnon.

– Les Sargasses ! » répéta le jeune homme d’une voix légèrement altérée.

Aliette le regarda, surprise.

« Vous ne savez pas, continua James… tout ce que que ce mot contient d’inconnu… pour nous ?… je vous sais brave, Aliette, et j’aime mieux vous dire la vérité !… les Sargasses… c’est l’isolement complet ! c’est… la certitude de ne pas être secourus pendant des semaines !… des mois, peut- être !

– Qu’allons-nous faire ?… qu’allons-nous devenir ?…

– Nous ferons de notre mieux pour hâter notre délivrance… Mais la tâche sera dure ! Les navires ne suivent pas cette route !… la mer des Sargasses est un désert liquide !

– C’est effrayant ! »

Le vent s’apaisait, le Prancing ralentissait sensiblement sa marche ; les deux enfants se regardèrent, en proie à une émotion profonde.

« Venez ! » dit James en prenant la main d’Aliette, et, laissant dans la cabine Mimi endormie, ils montèrent sur le pont.

CHAPITRE V

DANS LES SARGASSES

Le spectacle qui s’offrit aux yeux des enfants était impressionnant au possible. Figurez-vous une interminable étendue couverte de grandes algues d’un brun-olive, dont l’on n’apercevait pas la fin. De tous côtés, et jusqu’à l’horizon, rien n’apparaissait, que cette étrange végétation.

« Mer sans marées ! dit James entre ses dents.

– C’est un désert!…

– Il nous sauve de la tempête !… »

C’était vrai ! Sur cette immense solitude tapissée d’herbes marines, le vent n’avait plus de prise, et les flots se soulevaient à peine. Le Prancing avançait de moins en moins vite ; il n’avait plus assez d’élan pour couper les liens dont l’entouraient les plantes brunes ; il finit par s’arrêter.

« Prisonniers ! » fit James.

Aliette frissonna en regardant l’étendue.

« J’ai peur !… dit-elle.

– Peur ?… de quoi, grand Dieu !

– De tout ce qui nous entoure.

– Mais… nous sommes seuls ici !

– Non !… James… je sens que nous ne sommes pas seuls… des dangers inconnus nous menacent.

– C’est le monde des herbes !… Il n’y a d’autres dangers que celui de notre solitude…

– Croyez-vous ?… Il me semble à moi que des monstres doivent habiter dans ces forêts sous-marines… écoutez ce bruit !…

– C’est la plainte du vent qui fait remuer les algues…

– Vous dites cela pour me rassurer, James… mais, quand le vent se tait, c’est plus effrayant encore…

– Soyez courageuse, Aliette !… vous constaterez que l’on n’entend plus rien !

– Oui !… un grand silence nous entoure… mais ce silence fait peur !… Il semble que l’on entend la respiration de bêtes géantes qui nous guettent…

– Mais… c’est de la folie !… Vous voyez bien que rien ne bouge !…

– Rien ne bouge ?… c’est vrai !… Je voudrais avoir votre bravoure, James !… Il faut m’excuser… j’ai promis d’être brave… je lâcherai de l’être…

– Il le faut… pour Mimi !

– Vous avez raison !… j’ai honte de ma faiblesse !… Je dois lui servir de mère, à cette petite… c’est mon devoir !… je vous admire, James, et j’essaierai de vous imiter !… mais, que voulez-vous ?… je ne suis qu’une petite fille, moi… et je me forge des idées… tenez, il me semble… qu’il doit y avoir des gros crabes, des pieuvres cachés sous ces algues….

– Et quand cela serait ?… Pensez-vous que le Prancing, qui est solide et dont la coque s’élève à plusieurs mètres au-dessus de l’eau, soit un obstacle facile à escalader ?

– C’est vrai… quand on réfléchit…

– Venez ! Aliette, il est près de midi maintenant, et nous avons grand besoin de réparer nos forces après les émotions que nous venons de traverser… Le Prancing est immobile et il est probable qu’il restera à cette place jusqu’à ce qu’un vaisseau, envoyé à notre recherche, vienne nous délivrer. »

Aliette et James descendirent auprès de Mimi qui venait de se réveiller et qui les accueillit en souriant. Maintenant que le bateau ne bougeait plus et que le vent se taisait, elle se sentait parfaitement tranquille. Comment et pourquoi se serait-elle tourmentée, la chère petite ? Elle était trop jeune pour savoir ce qu’était la mer des Sargasses, et les terribles surprises qu’elle leur réservait. La première chose à faire, pour l’instant, était de se procurer des vivres, et c’est à cela que James songea.

« Allons dans la salle à manger, dit-il ; puisque nous sommes les seuls habitants de notre prison flottante, nous allons nous organiser de notre mieux ; pendant que vous mettrez le couvert avec Mimi, j’irai à la recherche des provisions.

– C’est cela !… » répondit Aliette qui commençait à oublier ses terreurs, devant la bonne humeur de son compagnon, et l’on gagna la salle à manger.

Les assiettes et les verres étaient si bien fixés dans l’intérieur des armoires que la tempête ne les avait pas brisés. Aliette, aidée de Mimi, qui riait avec l’insouciance de son âge, mit les trois couverts sur une petite table, car la salle à manger lui paraissait bien grande et bien vide, et elle avait besoin de se sentir entourée pour garder son courage chancelant.

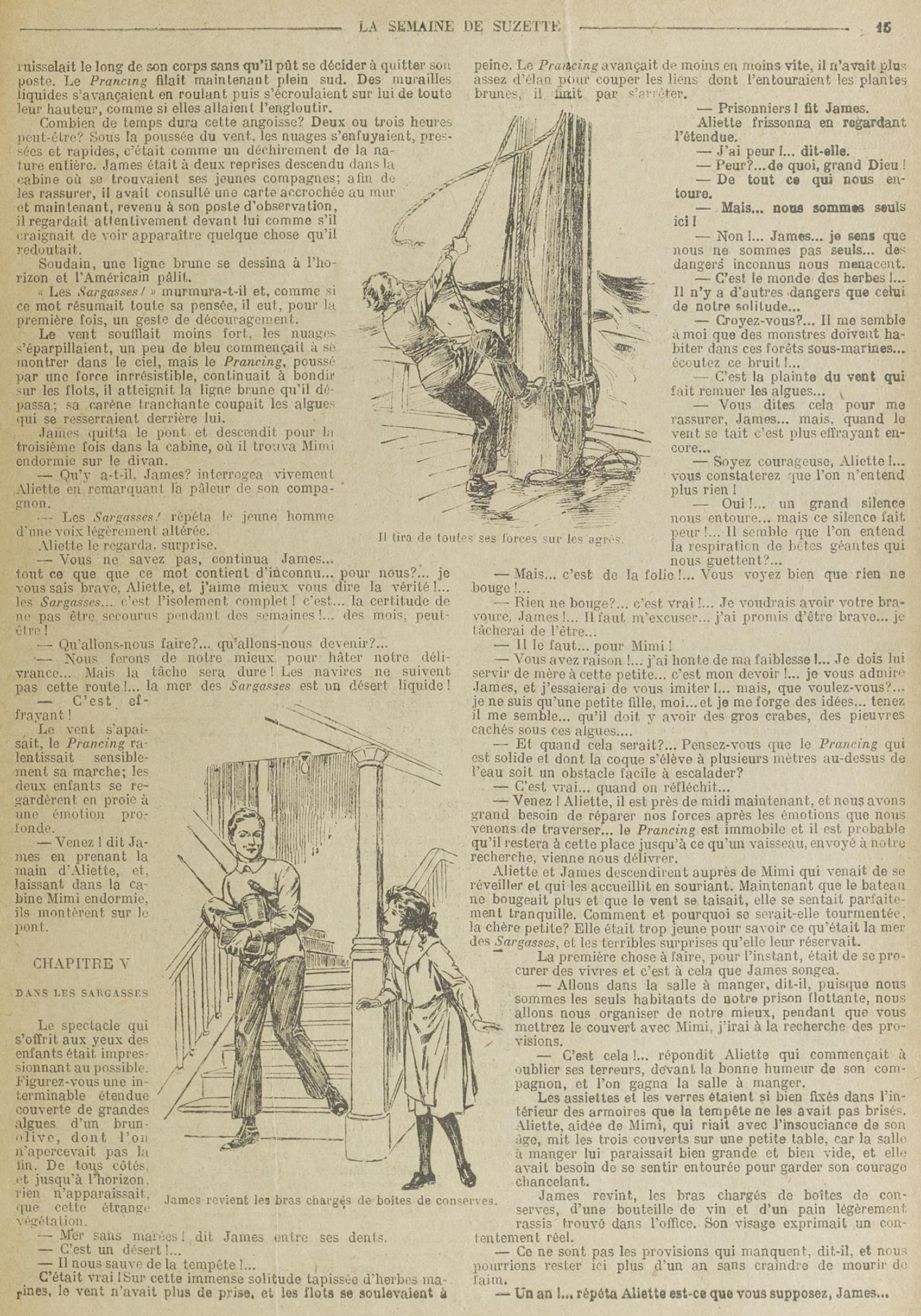

James revint, les bras chargés de boîtes de conserves, d’une bouteille de vin et d’un pain légèrement rassis trouvé dans l’office. Son visage exprimait un contentement réel.

« Ce ne sont pas les provisions qui manquent, dit-il, et nous pourrions rester ici plus d’un an sans craindre de mourir de faim.

– Un an !… répéta Aliette ; est-ce que vous supposez, James ?…

– Oh ! je ne suppose rien… se hâta de répondre le jeune garçon… j’ai même le ferme espoir de sortir bientôt de notre désert, mais… je vous l’ai dit, la sagesse la plus élémentaire nous commande d’agir comme si nous étions ici pour longtemps !… Je n’ai pas attendu, d’ailleurs, que le Prancing fût entouré par les algues pour tenter quelque chose, et il n’est pas impossible… que l’on apprenne où nous sommes.

– Qui cela ?…

– Les passagers d’un bateau quelconque… suivant la route habituelle… qui mène d’Europe en Amérique.

– Mais… ne m’avez-vous pas dit que nous étions tout à fait en dehors de cette route, et que les vaisseaux ne s’aventuraient pas, à moins d’y être forcés, dans la mer des Sargasses ?

– Je vous ai dit cela, ma chère Aliette… et je le maintiens… c’est pourquoi… j’ai pris mes précautions avant d’être jeté au milieu de ces herbes brunes… seulement… j’ai une faim de loup, voyez-vous !… et j’aimerais mieux vous raconter cela tout en déjeunant.

– Moi aussi !… j’ai une faim de loup ! » dit Mimi.

Cette réflexion fit rire tout le monde et l’on se mit à table. James ouvrit l’une des boîtes qu’il avait apportées et qui contenait du saumon conservé.

« Fameux ! » dit-il après y avoir goûté.

Aliette trouva également cela très bon, mais Mimi, qui n’aimait pas le poisson, fit la grimace ; alors, sa petite mère lui coupa en petites bouchées une belle tranche de veau, sortie d’une autre boîte.

« On est comme des princesses ! » dit Mimi, dont les yeux brillaient de plaisir.

James coupa le pain et remplit les verres.

« Je bois à notre prochaine délivrance ! » dit-il, et ses petites amies burent en même temps que lui.

« Maintenant que nous sommes à table, commença Aliette, je voudrais bien que vous me disiez quelle précaution vous avez prise et comment les passagers d’un autre bateau pourront savoir que nous sommes ici…

– Oh !… c’est bien simple !… quand j’ai compris que nous quittions le courant du Gulf-Stream et que la tempête nous poussait vers le sud, j’ai tout de suite pensé à la mer des Sargasses…

– Et comment saviez-vous ?…

– Que la mer des Sargasses nous guettait ?… mais… parce que la carte du bord me l’indiquait… et puis… mon père m’a souvent parlé de ses voyages… des courants sous-marins… bref… je redoutais ce qui est arrivé !… alors… j’ai employé un moyen bien connu… dont beaucoup de naufragés ont usé avant nous !… J’ai pris dans la cabine du capitaine une feuille de papier blanc, sur laquelle j’ai écrit ces quelques lignes :

Le vapeur Prancing, désemparé, ayant trois enfants à bord, fuit devant la tempête… le vent nous pousse irrésistiblement vers les Sargasses.

JAMES MIDGET

Ce papier, roulé, a été mis par moi dans une bouteille vide… que j’ai soigneusement bouchée et cachetée… puis, je suis remonté sur le pont et, lorsque la ligne brune des Sargasses est apparue à l’horizon… j’ai jeté la bouteille à la mer…

– Ça !… c’est bon !… dit à ce moment Mimi, la bouche pleine.

– Pensez-vous qu’elle puisse être découverte ?… » demanda Aliette.

James eut un geste d’incertitude.

« Dieu seul le sait !… » dit-il.

–––––

RÉSUMÉ :

Le Prancing est un bateau qui a été canonné par les Allemands, au moment de sa traversée de l’Atlantique. L’équipage, les passagers ont été débarqués. Le hasard et la précipitation ont fait que, dans une telle confusion, un jeune Américain, James, et deux petite filles françaises, Aliette et Mimi, se sont trouvés séparés de leurs parents et se trouvent seuls sur le bâtiment qui, ayant son hélice brisée, s’en va à la dérive.

–––––

CHAPITRE VI

PENDANT LE REPAS

Mimi avait eu raison de dire : « J’ai une faim de loup, » car, pour une enfant de son âge, elle mangeait de bon appétit.

« Nous ferons la cuisine ! dit Aliette… Je sais qu’il y a des œufs conservés, et maman m’a appris à faire les omelettes, la soupe, et d’autres choses encore !

– Pour ce matin, contentons-nous des conserves ; il y a une boîte de haricots tout préparés, que l’on peut fort bien manger froids à l’huile et au vinaigre ; s’il fallait allumer du feu dans la cuisinière, à cette heure-ci, cela nous retarderait ; mais, ce soir, nous aviserons ! »

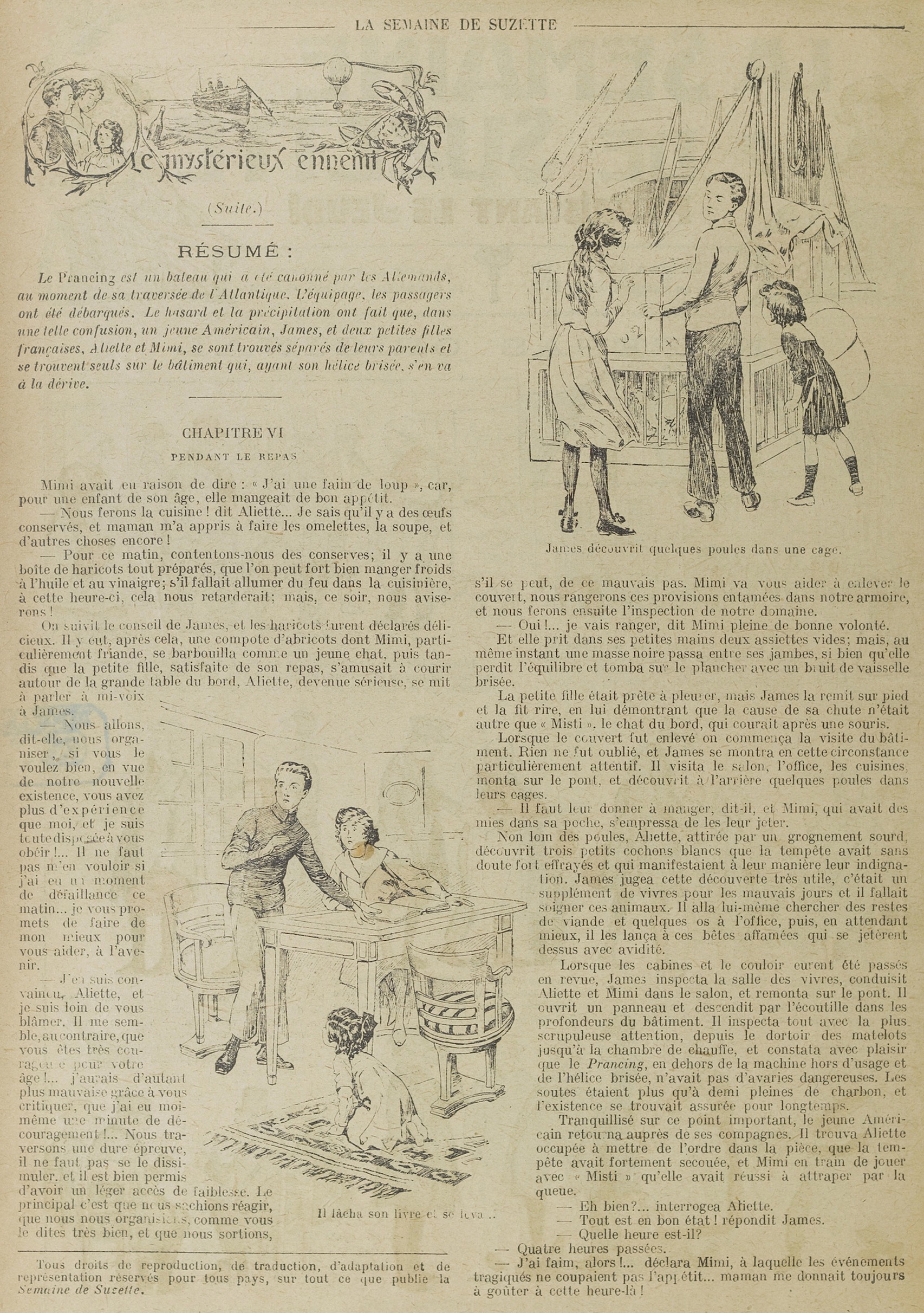

On suivit le conseil de James, et les haricots furent déclarés délicieux. Il y eut, après cela, une compote d’abricots dont Mimi, particulièrement friande, se barbouilla comme un jeune chat, puis tandis que la petite fille, satisfaite de son repas, s’amusait à courir autour de la grande table du bord, Aliette, devenue sérieuse, se mit à parler à mi-voix à James.

« Nous allons, dit-elle, nous organiser, si vous le voulez bien, en vue de notre nouvelle existence ; vous avez plus d’expérience que moi, et je suis toute disposée à vous obéir !… Il ne faut pas m’en vouloir si j’ai eu un moment de défaillance ce matin… je vous promets de faire de mon mieux pour vous aider, à l’avenir.

– J’en suis convaincu, Aliette, et je suis loin de vous blâmer. Il me semble, au contraire, que vous êtes très courageuse pour votre âge !… J’aurais d’autant plus mauvaise grâce à vous critiquer, que j’ai eu moi-même une minute de découragement !… Nous traversons une dure épreuve, il ne faut pas se le dissimuler, et il est bien permis d’avoir un léger accès de faiblesse. Le principal, c’est que nous sachions réagir, que nous nous organisions, comme vous le dites très bien, et que nous sortions, s’il se peut, de ce mauvais pas. Mimi va vous aider à enlever le couvert ; nous rangerons ces provisions entamées dans notre armoire, et nous ferons ensuite l’inspection de notre domaine.

– Oui !… je vais ranger, » dit Mimi, pleine de bonne volonté.

Et elle prit dans ses petites mains deux assiettes vides ; mais, au même instant, une masse noire passa entre ses jambes, si bien qu’elle perdit l’équilibre et tomba sur le plancher avec un bruit de vaisselle brisée.

La petite fille était prête à pleurer, mais James la remit sur pied et la fit rire, en lui démontrant que la cause de sa chute n’était autre que « Misti, » le chat du bord, qui courait après une souris.

Lorsque le couvert fut enlevé, on commença la visite du bâtiment. Rien ne fut oublié, et James se montra en cette circonstance particulièrement attentif. Il visita le salon, l’office, les cuisines, monta sur le pont, et découvrit à l’arrière quelques poules dans leurs cages.

« Il faut leur donner à manger, » dit-il, et Mimi, qui avait des mies dans sa poche, s’empressa de les leur jeter.

Non loin des poules, Aliette, attirée par un grognement sourd, découvrit trois petits cochons blancs que la tempête avait sans doute fort effrayés et qui manifestaient à leur manière leur indignation. James jugea cette découverte très utile ; c’était un supplément de vivres pour les mauvais jours et il fallait soigner ces animaux. Il alla lui-mème chercher des restes de viande et quelques os à l’office, puis, en attendant mieux, il les lança à ces bêtes affamées qui se jetèrent dessus avec avidité.

Lorsque les cabines et le couloir eurent été passés en revue, James inspecta la salle des vivres, conduisit Miette et Mimi dans le salon, et remonta sur le pont. Il ouvrit un panneau et descendit par l’écoutille dans les profondeurs du bâtiment. Il inspecta tout avec la plus scrupuleuse attention, depuis le dortoir des matelots jusqu’à la chambre de chauffe, et constata avec plaisir que le Prancing, en dehors de la machine hors d’usage et de l’hélice brisée, n’avait pas d’avaries dangereuses. Les soutes étaient plus qu’à demi pleines de charbon, et l’existence se trouvait assurée pour longtemps.

Tranquillisé sur ce point important, le jeune Américain retourna auprès de ses compagnes ; il trouva Aliette occupée à mettre de l’ordre dans la pièce, que la tempête avait fortement secouée, et Mimi en train de jouer avec « Misti » qu’elle avait réussi à attraper par la queue.

« Eh bien ?… interrogea Aliette.

– Tout est en bon état ! répondit James.

– Quelle heure est-il ?

– Quatre heures passées.

– J’ai faim, alors !… déclara Mimi, à laquelle les événements tragiques ne coupaient pas l’appétit… maman me donnait toujours à goûter à cette heure-là !

– Eh bien, nous ferons comme elle ! dit Aliette, que cette réflexion amusait. Qu’est-ce que tu veux ?

– Du pain et du chocolat…

– Rien de plus facile !

– Eh !… observa James le philosophe, c’est facile pour aujourd’hui, peut-être !… mais, dans quelques jours… le pain fera défaut !… Le boulanger du bord n’en avait qu’une faible provision ; vous savez qu’on le fabriquait au fur et à mesure des besoins.

– Nous ferons comme lui ! dit résolument Aliette en donnant à Mimi ce qu’elle demandait… il y a de la farine à bord… beaucoup de farine !… Avec un peu de patience et d’application, je trouverai bien le moyen de fabriquer quelque chose qui ressemblera à du pain.

– Bravo, Aliette ! s’exclama James joyeusement, vous êtes courageuse, je le savais bien, et j’ai la conviction qu’en unissant nos efforts, nous finirons par nous tirer d’affaire ! »

Mimi, ayant lâché Misti, mordait dans son pain, et croquait son chocolat à belles dents ; James avait pris un atlas sur l’un des rayons de la bibliothèque et, l’ayant ouvert à la page qui représentait l’Amérique et les îles Açores, il commençait à expliquer à Aliette la marche probable du Prancing et le lieu approximatif où il se trouvait, lorsqu’un bruit sourd et lointain les fit tous tressaillir. C’était un son étrange et régulier ; trois petits coups frappés en cadence… toc !… toc !… toc !…

James lâcha son livre et se leva.

CHAPITRE VII

MAUVAISE NUIT

Mimi s’était blottie tout contre Aliette qui lui caressait les cheveux d’une main tremblante.

« Je vais voir ce que c’est ! » dit James, et il sortit du salon.

Avant de gagner l’escalier, il passa dans la cabine du capitaine et décrocha un revolver pendu à la cloison.

« On ne se repent jamais d’avoir pris trop de précautions, » dit-il, comme se parlant à lui-même, puis il gagna le pont, et regarda attentivement par-dessus bord.

On ne distinguait que les algues brunes, agitées à peine, de loin en loin, d’un léger frémissement.

« Jusqu’ici, je ne vois rien de bien effrayant ! » murmura le jeune capitaine et, gagnant l’écoutille, il descendit pour la seconde fois dans l’intérieur du navire.

On n’entendait plus aucun bruit.

Il visita, comme la première fois, les soutes, la chambre des machines, et, allumant une lampe de poche, il descendit dans la cale.

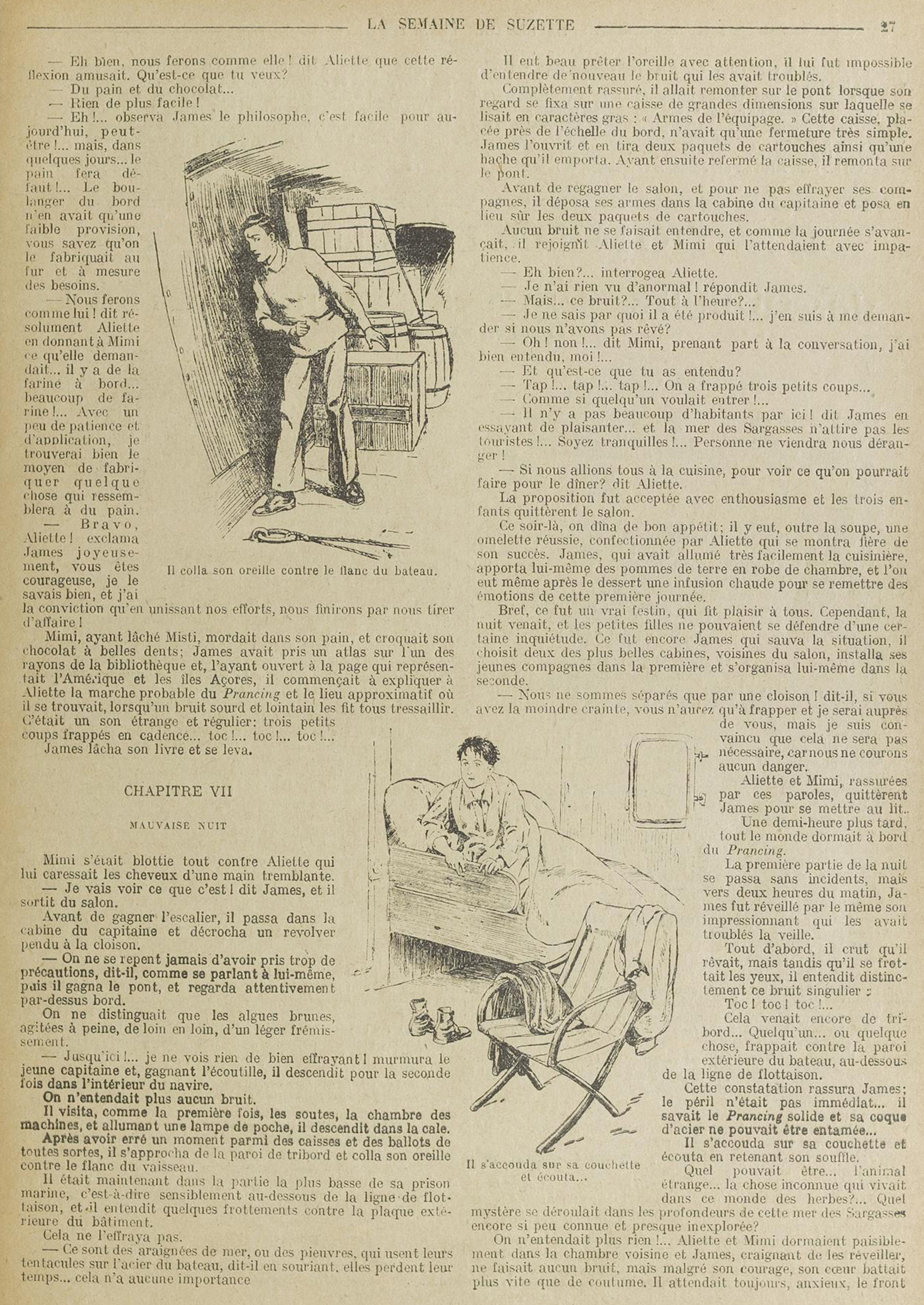

Après avoir erré un moment parmi des caisses et des ballots de toutes sortes, il s’approcha de la paroi de tribord et colla son oreille contre le flanc du vaisseau.

Il était maintenant dans la partie la plus basse de sa prison marine, c’est-à-dire sensiblement au-dessous de la ligne de flottaison, et il entendit quelques frottements contre la plaque extérieure du bâtiment. Cela ne l’effraya pas.

« Ce sont des araignées de mer, ou des pieuvres, qui usent leurs tentacules sur l’acier du bateau, dit-il en souriant ; elles perdent leur temps… cela n’a aucune importance. »

Il eut beau prêter l’oreille avec attention, il lui fut impossible d’entendre de nouveau le bruit qui les avait troublés.

Complètement rassuré, il allait remonter sur le pont lorsque son regard se fixa sur une caisse de grandes dimensions sur laquelle se lisait en caractères gras : « Armes de l’équipage. » Cette caisse, placée près de l’échelle du bord, n’avait qu’une fermeture très simple. James l’ouvrit et en tira deux paquets de cartouches, ainsi qu’une hache qu’il emporta. Ayant ensuite refermé la caisse, il remonta sur le pont.

Avant de regagner le salon, et pour ne pas effrayer ses compagnes, il déposa ses armes dans la cabine du capitaine et posa en lieu sûr les deux paquets de cartouches.

Aucun bruit ne se faisait entendre, et comme la journée s’avançait, il rejoignit Aliette et Mimi qui l’attendaient avec impatience.

« Eh bien ?… interrogea Aliette.

– Je n’ai rien vu d’anormal ! répondit James.

– Mais… ce bruit ?… Tout à l’heure ?…

– Je ne sais par quoi il a été produit !… j’en suis à me demander si nous n’avons pas rêvé.

– Oh ! non !… dit Mimi, prenant part à la conversation ; j’ai bien entendu, moi !…

– Et qu’est-ce que tu as entendu ?

– Tap !… tap !… tap !… On a frappé trois petits coups…

– Comme si quelqu’un voulait entrer !…

– Il n’y a pas beaucoup d’habitants par ici ! dit James, en essayant de plaisanter… et la mer des Sargasses n’attire pas les touristes !… Soyez tranquilles !… Personne ne viendra nous déranger !

– Si nous allions tous à la cuisine, pour voir ce qu’on pourrait faire pour le dîner ? » dit Aliette.

La proposition fut acceptée avec enthousiasme et les trois enfants quittèrent le salon.

Ce soir-là, on dîna de bon appétit ; il y eut, outre la soupe, une omelette réussie, confectionnée par Aliette qui se montra fière de son succès. James, qui avait allumé très facilement la cuisinière, apporta lui-même des pommes de terre en robe de chambre, et l’on eut même, après le dessert, une infusion chaude pour se remettre des émotions de cette première journée.

Bref, ce fut un vrai festin, qui fit plaisir à tous. Cependant, la nuit venait, et les petites filles ne pouvaient se défendre d’une certaine inquiétude. Ce fut encore James qui sauva la situation ; il choisit deux des plus belles cabines, voisines du salon, installa ses jeunes compagnes dans la première et s’organisa lui-même dans la seconde.

« Nous ne sommes séparés que par une cloison ! dit-il ; si vous avez la moindre crainte, vous n’aurez qu’à frapper et je serai auprès de vous, mais je suis convaincu que cela ne sera pas nécessaire, car nous ne courons aucun danger. »

Aliette et Mimi, rassurées par ces paroles, quittèrent James pour se mettre au lit.

Une demi-heure plus tard, tout le monde dormait à bord du Prancing.

La première partie de la nuit se passa sans incidents, mais, vers deux heures du matin, James fut réveillé par le même son impressionnant qui les avait troublés la veille.

Tout d’abord, il crut qu’il rêvait, mais, tandis qu’il se frottait les yeux, il entendit distinctement ce bruit singulier :

Toc ! toc ! toc !…

Cela venait encore de tribord… Quelqu’un… ou quelque chose, frappait contre la paroi extérieure du bateau, au-dessous de la ligne de flottaison.

Cette constatation rassura James ; le péril n’était pas immédiat… il savait le Prancing solide et sa coque d’acier ne pouvait être entamée…

Il s’accouda sur sa couchette et écouta en retenant son souffle. Quel pouvait être… l’animal étrange… la chose inconnue qui vivait dans ce monde des herbes ?… Quel mystère se déroulait dans les profondeurs de cette mer des Sargasses, encore si peu connue et presque inexplorée ?

On n’entendait plus rien !… Aliette et Mimi dormaient paisiblement dans la chambre voisine et James, craignant de les réveiller, ne faisait aucun bruit, mais, malgré son courage, son cœur battait plus vite que de coutume. Il attendait toujours, anxieux, le front baigné de sueur, et voici que soudain le bruit recommença de l’autre côté du bâtiment…

Cette fois, un frisson parcourut ses membres et véritablement il eut peur, car il semblait que la « Chose » qu’on ne voyait pas, cette « Chose » qui vivait dans la nuit, frappait discrètement, comme si elle demandait à entrer…

Toc !… toc !… toc !…

« Oh !… mon Dieu !… » dit James à voix basse, et il pria.

Cette fois encore, le bruit cessa ; le jeune garçon s’enfonça sous ses couvertures et dans son esprit passèrent des visions qu’il cherchait en vain à chasser ; il n’avait pas la force de repousser l’angoisse qui l’étreignait ; la vaste solitude du « Monde des Herbes » et de ses terreurs cachées le préoccupait, et malgré lui, vaincu par la fatigue, il tomba dans un lourd sommeil peuplé de cauchemars.

–––––

RÉSUMÉ :

Le Prancing est un bateau qui a été canonné par les Allemands, au moment de sa traversée de l’Atlantique. L’équipage, les passagers ont été débarqués. Le hasard et la précipitation ont fait que, dans une telle confusion, un jeune Américain, James, et deux petite filles françaises, Aliette et Mimi, se sont trouvés séparés de leurs parents et se trouvent seuls sur le bâtiment qui, ayant son hélice brisée, s’en va à la dérive. Les courants le portent dans la mer des Sargasses, au milieu de l’Atlantique ; le bateau s’immobilise dans un champ d’algues. C’est à ce moment qu’un bruit bizarre va éveiller l’attention des jeunes abandonnés.

–––––

CHAPITRE VIII

LE CAHIER D’ALIETTE

Le lendemain, James se réveilla assez tard. Aliette et Mimi qui, levées depuis plus d’une heure, avaient préparé le déjeuner du matin avec du lait condensé, le plaisantèrent sur sa paresse.

James se garda bien de leur dire qu’il avait eu un sommeil agité et que sa nuit avait été troublée par des bruits insolites. Puisqu’elles ne se doutaient de rien, le mieux était de ne pas leur donner un sujet d’inquiétude.

Après le déjeuner, chacun vaqua à ses occupations. Tandis qu’Aliette, aidée de Mimi, débarrassait le couvert et époussetait la salle à manger, James montait sur le pont et s’occupait des travaux du bord susceptibles d’améliorer leur confort.

Son premier soin fut d’inspecter le pont en tous sens, afin de s’assurer que l’ennemi inconnu qui semblait les guetter, ne pouvait pas franchir le bastingage ; il fit le tour de son domaine, regarda longuement les algues, de chaque côté du Prancing, et, ne découvrant rien d’insolite, s’occupa des animaux domestiques. Il donna la pâtée aux porcs, le grain aux poules, et quelques déchets de viande à Misti. Ceci fait, il s’assura que le revolver chargé était à sa place, dans la cabine du capitaine, à côté de sa hache, et descendit l’escalier de l’arrière. Il découvrit que cet escalier donnait accès dans le couloir des premières, par une porte fermée d’une barre de fer. Il enleva cette barre et regagna le salon par ce chemin.

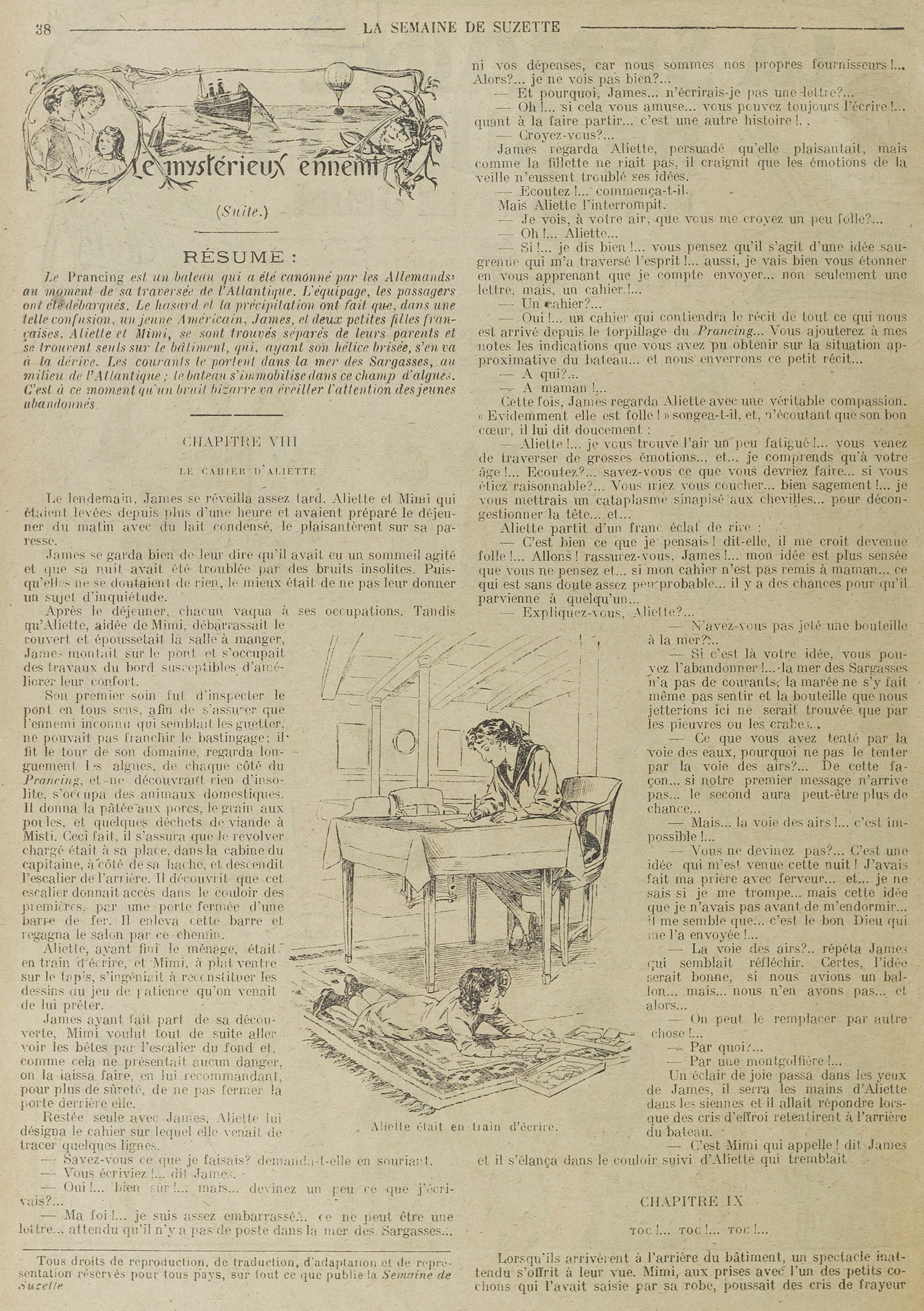

Aliette, ayant fini le ménage, était en train d’écrire, et Mimi, à plat ventre sur le tapis, s’ingéniait à reconstituer les dessins du jeu de patience qu’on venait de lui prêter.

James ayant fait part de sa découverte, Mimi voulut tout de suite aller voir les bêtes par l’escalier du fond et, comme cela ne présentait aucun danger, on la laissa faire, en lui recommandant, pour plus de sûreté, de ne pas fermer la porte derrière elle.

Restée seule avec James, Aliette lui désigna le cahier sur lequel elle venait de tracer quelques lignes.

« Savez-vous ce que je faisais ? demanda-t-elle en souriant.

– Vous écriviez !… dit James.

– Oui !… bien sûr !… mais… devinez un peu ce que j’écrivais ?…

– Ma foi !… je suis assez embarrassé… ce ne peut être une lettre… attendu qu’il n’y a pas de poste dans la mer des Sargasses… ni vos dépenses, car nous sommes nos propres fournisseurs !… Alors ?… je ne vois pas bien…

– Et pourquoi, James… n’écrirais-je pas une lettre ?…

– Oh !… si cela vous amuse… vous pouvez toujours l’écrire !… quant à la faire partir… c’est une autre histoire !…

– Croyez-vous ?… »

James regarda Aliette, persuadé qu’elle plaisantait, mais, comme la fillette ne riait pas, il craignit que les émotions de la veille n’eussent troublé ses idées.

« Écoutez !… » commença-t-il.

Mais Aliette l’interrompit.

« Je vois, à votre air, que vous me croyez un peu folle…

– Oh !… Aliette…

– Si !… je dis bien !… vous pensez qu’il s’agit d’une idée saugrenue qui m’a traversé l’esprit !… aussi, je vais bien vous étonner en vous apprenant que je compte envoyer… non seulement une lettre, mais, un cahier !…

– Un cahier ?…

– Oui !… un cahier qui contiendra le récit de tout ce qui nous est arrivé depuis le torpillage du Prancing... Vous ajouterez à mes notes les indications que vous avez pu obtenir sur la situation approximative du bateau… et nous enverrons ce petit récit…

– À qui ?…

– À maman !… »

Cette fois, James regarda Aliette avec une véritable compassion.

« Évidemment, elle est folle ! » songea-t-il, et, n’écoutant que son bon cœur, il lui dit doucement :

« Aliette !… je vous trouve l’air un peu fatigué !… vous venez de traverser de grosses émotions… et… je comprends qu’à votre âge !… Écoutez !… savez-vous ce que vous devriez faire… si vous étiez raisonnable ?… Vous iriez vous coucher… bien sagement !… je vous mettrais un cataplasme sinapisé aux chevilles… pour décongestionner la tête… et… »

Aliette partit d’un franc éclat de rire :

« C’est bien ce que je pensais ! dit-elle ; il me croit devenue folle !… Allons ! rassurez-vous, James !… mon idée est plus sensée que vous ne pensez et… si mon cahier n’est pas remis à maman… ce qui est sans doute assez peu probable… il y a des chances pour qu’il parvienne à quelqu’un…

– Expliquez-vous, Aliette…

– N’avez-vous pas jeté une bouteille à la mer ?…

– Si c’est là votre idée, vous pouvez l’abandonner !… la mer des Sargasses n’a pas de courants ; la marée ne s’y fait même pas sentir et la bouteille que nous jetterions ici ne serait trouvée que par les pieuvres ou les crabes…

– Ce que vous avez tenté par la voie des eaux, pourquoi ne pas le tenter par la voie des airs ?… De cette façon… si notre premier message n’arrive pas… le second aura peut-être plus de chance…

– Mais… la voie des airs !… c’est impossible !…

– Vous ne devinez pas ?… C’est une idée qui m’est venue cette nuit ! J’avais fait ma prière avec ferveur… et… je ne sais si je me trompe… mais cette idée que je n’avais pas avant de m’endormir… il me semble que… c’est le bon Dieu qui me l’a envoyée !…

– La voie des airs ?… répéta James, qui semblait réfléchir. Certes, l’idée serait bonne, si nous avions un ballon… mais… nous n’en avons pas… et alors…

– On peut le remplacer par autre chose !…

– Par quoi ?…

– Par une montgolfière !… »

Un éclair de joie passa dans les yeux de James ; il serra les mains d’Aliette dans les siennes et il allait répondre lorsque des cris d’effroi retentirent à l’arrière du bateau.

« C’est Mimi qui appelle ! » dit James et il s’élança dans le couloir, suivi d’Aliette qui tremblait.

CHAPITRE IX

TOC !… TOC !… TOC !…

Lorsqu’ils arrivèrent à l’arrière du bâtiment, un spectacle inattendu s’offrit à leur vue. Mimi, aux prises avec l’un des petits cochons qui l’avait saisie par sa robe, poussait des cris de frayeur, tandis que les deux autres, auxquels elle avait commis l’imprudence d’ouvrir la porte, tournaient autour d’elle, en poussant des grognements de satisfaction.

Elle avait tellement peur, la pauvre Mimi, que James n’eut pas la force de la gronder comme elle le méritait.

On délivra la coupable et les fugitifs furent réintégrés dans leur cabane.

La journée se passa sans incidents et Aliette se tira à merveille de son rôle de maîtresse de maison.

James, qui n’était pas sans concevoir quelques inquiétudes au sujet d’une nouvelle alerte durant la nuit, fit plusieurs fois le tour du Prancing qu’il étudia dans ses moindres détails. Cela lui permit de constater qu’une partie du mât d’avant, qui avait été brisé vers la fin de la tempête, pendait hors de la poupe, avec sa voile et ses agrès. Son poids avait fait céder les algues et l’extrémité du mât baignait dans l’eau.

L’Américain n’attacha pas grande importance à cet incident. Puisque le Prancing était immobilisé, pour longtemps sans doute, au milieu des Sargasses, la chute d’un mât ne lui semblait pas offrir d’intérêt.

Lorsque, le dîner terminé, chacun fut rentré dans sa cabine, James éprouva un malaise indéfinissable. Certes, il était brave, mais l’incertitude du danger qu’il sentait planer sur eux l’énervait ; il aurait voulu savoir à qui il avait affaire !… Lutter contre un ennemi que l’on connaît, passe encore !… mais comment se défendre contre quelqu’un d’invisible ?

Cependant, contrairement à ce qu’il craignait, sa nuit fut moins troublée que la précédente ; il entendit bien, à plusieurs reprises, le bruit insolite dont il ne s’expliquait pas la cause, mais, soit qu’il dormît plus profondément, soit que l’ennemi eût changé de tactique, ce bruit lui parut moins fort. Il se produisit néanmoins, à plusieurs reprises et en différents endroits, comme si l’assaillant étudiait l’obstacle, cherchant le point faible… par où il pourrait entrer.

Aliette et Mimi, cette fois encore, n’avaient rien entendu, et James ne leur parla pas de ses craintes. Lorsque le jour parut, et qu’il retrouva ses jeunes compagnons, il se montra si plein d’entrain, qu’elles n’eurent pas la moindre idée des soucis de leur grand ami.

Une semaine passa, pendant laquelle Aliette continua la rédaction du cahier qu’elle rêvait d’envoyer, par-dessus le « Monde des Herbes, » vers les parages que fréquentent les vaisseaux. James, qui avait approuvé son idée, passait ses heures de liberté à tailler et à coudre, dans une forte toile goudronnée, l’enveloppe de la montgolfière qui devait porter leur appel au loin.

Cet appel était d’autant plus pressant qu’une menace mal définie planait sur eux. En effet, si les journées étaient calmes, les nuits continuaient à être agitées… Le bruit étrange n’avait pas cessé ; il semblait même augmenter d’intensité, au point qu’Aliette l’avait entendu deux fois, et que James avait transporté dans la cabine où il couchait, sa grande hache et son revolver chargé.

Il y avait exactement dix jours que le Prancing se trouvait emprisonné dans les Sargasses, lorsqu’un soir, à la nuit tombante, James crut apercevoir, à bâbord, de fortes ondulations parmi les algues. Tout de suite, il pressentit un danger et songea à décharger son revolver dans cette direction, mais, la réflexion venant, il se dit que la détonation n’aurait d’autre résultat que d’effrayer Mimi et que les balles n’atteindraient probablement pas le but. II se contenta donc de noter très exactement la place à surveiller et, comme les ondulations cessaient, il gagna la salle à manger où Aliette et Mimi l’attendaient. Le dîner fut silencieux ; James cherchait à dissimuler son inquiétude, il redoutait une mauvaise nuit et certains indices le préoccupaient. Aussi jugea-t-il prudent de garder, pour dormir, une partie de ses vêtements.

Il pouvait être minuit lorsque le bruit redouté se fit entendre :

Toc !… toc !… toc !…

James écouta anxieusement. Le son était beaucoup plus distinct que la première fois, et il lui sembla que l’on frappait avec un corps dur sur le fer de la coque.

Toc !… toc !… toc !… C’était comme les coups réguliers d’un petit marteau.

Pendant quelques minutes, ce fut ainsi, puis, soudain… un coup formidable retentit et James sauta hors de sa couchette. À peine était-il habillé qu’un second choc ébranla le navire, puis un troisième, qui retentit comme un coup de tonnerre.

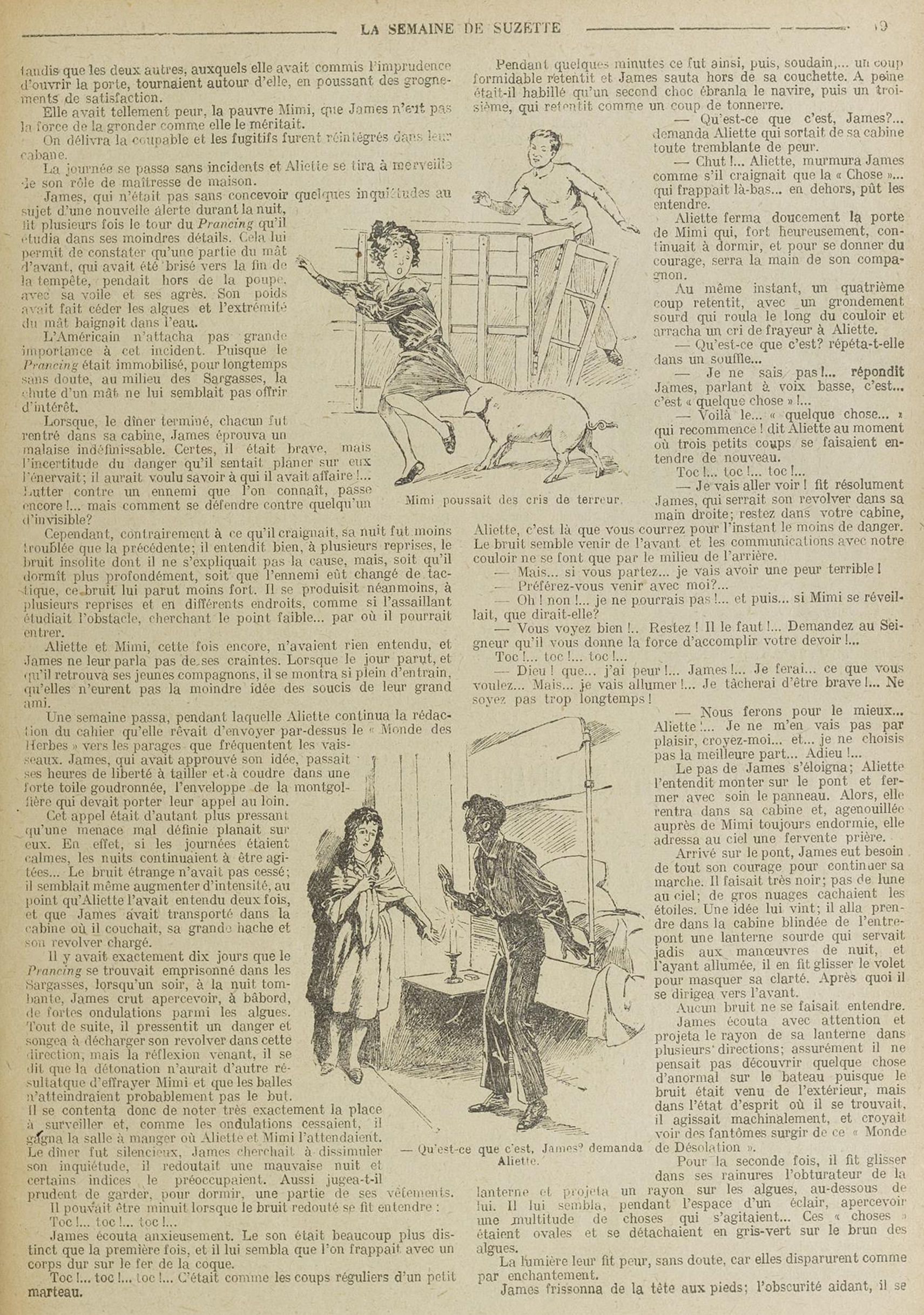

« Qu’est-ce que c’est, James ?… demanda Aliette qui sortait de sa cabine, toute tremblante de peur.

– Chut !… Aliette, » murmura James comme s’il craignait que la « Chose »… qui frappait là-bas… en dehors, pût les entendre.

Aliette ferma doucement la porte de Mimi qui, fort heureusement, continuait à dormir, et, pour se donner du courage, serra la main de son compagnon. Au même instant, un quatrième coup retentit, avec un grondement sourd qui roula le long du couloir et arracha un cri de frayeur à Aliette.

« Qu’est-ce que c’est ? répéta-t-elle dans un souffle…

– Je ne sais pas !… répondit James, parlant à voix basse, c’est… c’est « quelque chose » !…

– Voilà le… « quelque chose… » qui recommence ! » dit Aliette, au moment où trois petits coups se faisaient entendre de nouveau.

Toc !… toc !… toc !…

« Je vais aller voir ! fit résolument James, qui serrait son revolver dans sa main droite ; restez dans votre cabine, Aliette ; c’est là que vous courrez pour l’instant le moins de danger. Le bruit semble venir de l’avant et les communications avec notre couloir ne se font que par le milieu de l’arrière.

– Mais… si vous partez… je vais avoir une peur terrible !

– Préférez-vous venir avec moi ?…

– Oh ! non !… je ne pourrais pas !… et puis… si Mimi se réveillait, que dirait-elle ?

– Vous voyez bien !.. Restez ! Il le faut !… Demandez au Seigneur qu’il vous donne la force d’accomplir votre devoir !… »

Toc !… toc !… toc !…

« Dieu ! que… j’ai peur !… James !… Je ferai… ce que vous voulez… Mais… je vais allumer !… Je tâcherai d’être brave !… Ne soyez pas trop longtemps !

– Nous ferons pour le mieux… Aliette !… Je ne m’en vais pas par plaisir, croyez-moi… et… je ne choisis pas la meilleure part… Adieu !… »

Le pas de James s’éloigna ; Aliette l’entendit monter sur le pont et fermer avec soin le panneau. Alors, elle rentra dans sa cabine et, agenouillée auprès de Mimi toujours endormie, elle adressa au ciel une fervente prière.

Arrivé sur le pont, James eut besoin de tout son courage pour continuer sa marche. Il faisait très noir ; pas de lune au ciel ; de gros nuages cachaient les étoiles. Une idée lui vint ; il alla prendre, dans la cabine blindée de l’entrepont, une lanterne sourde qui servait jadis aux manœuvres de nuit, et, l’ayant allumée, il en fit glisser le volet pour masquer sa clarté. Après quoi, il se dirigea vers l’avant.

Aucun bruit ne se faisait entendre.

James écouta avec attention et projeta le rayon de sa lanterne dans plusieurs directions ; assurément, il ne pensait pas découvrir quelque chose d’anormal sur le bateau puisque le bruit était venu de l’extérieur, mais dans l’état d’esprit où il se trouvait, il agissait machinalement, et croyait voir des fantômes surgir de ce « Monde de Désolation. »

Pour la seconde fois, il fit glisser dans ses rainures l’obturateur de la lanterne et projeta un rayon sur les algues, au-dessous de lui. Il lui sembla, pendant l’espace d’un éclair, apercevoir une multitude de choses qui s’agitaient… Ces « choses » étaient ovales et se détachaient en gris-vert sur le brun des algues.

La lumière leur fit peur, sans doute, car elles disparurent comme par enchantement.

James frissonna de la tête aux pieds ; l’obscurité aidant, il se figura avoir aperçu des spectres, marchant sur les herbes innombrables de la mer des Sargasses.

Il se raidit pourtant contre cette frayeur irraisonnée, et regarda. Il vit d’étranges ondulations se produire à la surface de la mer et recula involontairement de quelques pas. Malgré cela, il continua à projeter dans toutes les directions le rayon de sa lanterne ; il ne vit rien, mais il entendit… Ce qu’il entendit était plus impressionnant peut-être que les « Choses » qui, tout à l’heure, avaient ébranlé le navire… c’était derrière lui que la « Chose » bougeait… du côté de l’arrière, et cette « Chose » faisait : clac !… clac !… comme si elle marchait pesamment avec d’énormes sabots… Clac !… clac !… clac !… et, autour de la principale « Chose, » il devait y en avoir d’autres… beaucoup d’autres qui marchaient avec de tout petits sabots, car on entendait une multitude de pas… Clac !… clac !… clac !… clac !…

Le courage humain a des limites ! James, à qui la peur faisait dresser les cheveux, craignit de voir sa retraite coupée ; il courut au panneau qu’il ouvrit, se précipita dans l’escalier, referma soigneusement la porte et redescendit auprès d’Aliette.

–––––

RÉSUMÉ :

Le Prancing est un bateau qui a été canonné par les Allemands, au moment de sa traversée de l’Atlantique. L’équipage, les passagers ont été débarqués. Le hasard et la précipitation ont fait que, dans une telle confusion, un jeune Américain, James, et deux petite filles françaises, Aliette et Mimi, se sont trouvés séparés de leurs parents et se trouvent seuls sur le bâtiment qui, ayant son hélice brisée, s’en va à la dérive. Les courants le portent dans la mer des Sargasses, au milieu de l’Atlantique ; le bateau s’immobilise dans un champ d’algues. C’est à ce moment qu’un bruit bizarre va éveiller l’attention des jeunes abandonnés.

–––––

CHAPITRE X

UN CRI DANS LA NUIT

Aliette, qui avait entendu refermer le panneau, attendait James dans le couloir…

« Eh bien ? interrogea-t-elle.

– Je ne sais pas !… dit James… il y a « quelque chose, » certainement, mais le peu que j’ai vu est si mystérieux… qu’il m’est impossible de savoir ce que c’est…

– Et maintenant ?…

– Maintenant ?… la « Chose » est sur le pont… et elle doit être bien lourde !… on entend le bruit qu’elle fait en marchant : Clac !… clac !… et il y a d’autres « choses » plus petites qui courent derrière… Clac !… clac !… clac !…

– Oh ! James !… comme j’ai peur !

– Il ne faut pas avoir peur, Aliette ; le panneau est solide et la porte de communication donnant sur l’escalier de l’arrière est fermée par une barre de fer. Si je suis revenu… c’est que… je vais vous dire : il y a un fait que je ne comprends pas !…

– Dites-moi ce que c’est, James.

– C’est… vraiment, Aliette, on ne peut pas expliquer cela. Vous avez remarqué, comme moi, que le choc qui a ébranlé le vaisseau semblait venir de l’avant ?

– Oui ! je l’ai remarqué !…

– Très bien !… Alors, comment se fait-il qu’au moment où je suis arrivé sur la poupe… la « Chose » était derrière moi ?

– Vous en êtes sûr ?…

– Absolument !… « Elle » se dirigeait vers l’arrière…

– Et vous ne pensez pas… qu’« Elle » puisse venir ici ?…

– Cela me paraît impossible !… Il faudrait pour cela qu’« Elle » soit d’une force extraordinaire… et d’ailleurs… je suis armé !… Est- ce que Mimi dort toujours ?

– Oui !… elle dort très bien !… Je suis même étonnée que les coups ne l’aient pas réveillée !…

– Savez-vous à quoi je pense, Aliette ? »

À ce moment, un cri bizarre, le cri d’un animal qu’on égorge, se fit entendre, et tout retomba dans le silence. James eut un léger frisson, et Aliette lui saisit involontairement le bras.

« Vous avez entendu ?…

– Oui !…

– Aliette… J’ai peur !… cria Mimi, réveillée en sursaut.

– Ne craignez rien, dit James, et allez vite rassurer la petite… Ce n’est pas à nous que la « Chose » s’attaquera cette nuit. »

Aliette s’empressa de rentrer dans la cabine et prit dans les siennes la main de Mimi, qui, n’entendant plus aucun bruit, ne tarda pas à se rendormir.

James, resté seul, hésita un instant.

Qu’allait-il faire ?… La prudence lui conseillait de rentrer dans sa cabine, mais la curiosité et, peut-être aussi, son courage naturel, le poussaient à chercher le mot de l’énigme, à découvrir son ennemi invisible, et à savoir ce qui s’était passé. Il mit son revolver dans sa poche, prit sa hache d’une main, sa lanterne de l’autre, et s’avança résolument dans le couloir. Arrivé à la porte donnant sur l’arrière, il écouta attentivement. Tout était silencieux ! C’est à peine si James entendait, lointains et affaiblis, les chocs discrets de l’ennemi. Un peu rassuré par cette constatation, il se décida à ouvrir la porte qu’il referma derrière lui.

Dès qu’il eut gravi l’escalier, il promena le rayon de sa lanterne dans toutes les directions, sentant subitement renaître ses craintes en face de la solitude du « Monde des Herbes. »

La « Chose » devait s’être éloignée ; elle n’était plus sur le pont, ou, tout au moins, se tenait immobile, car le pesant : Clac !… clac !… ne s’entendait plus.

James se dirigea vers la cabane qui servait d’abri aux porcs et retint avec peine un cri devant le spectacle qui s’offrit à sa vue. Le rayon de sa lanterne venait d’éclairer le corps de l’un des animaux étendu sans vie, à plus de trois mètres de son abri.

Les deux barres de fer qui fermaient la porcherie avaient été tordues comme des fétus de paille et le porc le plus gros en partie dévoré. James n’eut pas le désir d’en voir davantage ; devant le dégât commis, il fut pris d’une peur irrésistible et regagna en hâte l’abri du couloir. Lorsqu’il eut fermé la porte à double tour, il respira, comme soulagé d’un grand poids, et se mit à réfléchir.

Quelle était donc cette « Chose » féroce qui pouvait tordre les barres de fer et tuer un gros porc aussi facilement qu’un petit chat ? Assurément, il s’agissait d’une bête très forte ; mais quelle bête ?…

James rentra dans sa cabine le plus doucement qu’il put et, pendant plus d’une heure, resta accoudé sur sa couchette à réfléchir. La fatigue finit pourtant par le terrasser et il s’endormit tout habillé.

Le lendemain matin, après le déjeuner, tandis que Mimi s’amusait avec sa poupée, Aliette prit James à part pour lui demander s’il n’avait rien de nouveau à lui dire. Après une courte hésitation, le jeune homme lui raconta très exactement ce qui s’était passé depuis le moment où il l’avait quittée jusqu’à celui où il était rentré dans sa cabine.

Aliette devint très pâle en écoutant ce récit et demanda à son compagnon s’il voulait qu’elle l’accompagnât sur le pont pour se rendre compte des dégâts. James lui désigna Mimi.

« Restez avec elle ! dit-il, jusqu’à ce que je me sois assuré qu’il n’y a plus rien à craindre !… Aussitôt ma tournée faite, je viendrai vous avertir et… nous aviserons… »

Ayant dit ces mots, il quitta la salle à manger, passa dans sa cabine prendre la hache qui ne le quittait plus et gagna le pont en fermant le panneau derrière lui.

En arrivant auprès du porc tué pendant la nuit, il constata que la « Chose » avait dû revenir après son départ, car l’animal était plus rongé que la veille et son corps presque séparé en deux parties. Les deux petits cochons, demeurés dans la porcherie, ne paraissaient pas blessés, mais la peur les avait sans doute figés sur place, car ils ne bougeaient pas, bien que la porte fût en partie enlevée. James la consolida de son mieux et se mit à visiter tout le bâtiment avec la plus grande attention, fermant les portes derrière lui au fur et à mesure qu’il avançait dans l’entrepont, afin d’être bien sûr que toute la partie parcourue était vide et que la « Chose » ne jouait pas une effrayante partie de cache-cache avec lui.

Lorsqu’il eut acquis la conviction une rien d’anormal ne se passait, il gagna l’avant du Prancing et regarda longuement la mer, mais il ne put découvrir aucune trace de la Bête mystérieuse qui les avait si fort effrayés durant la nuit.

S’il n’y avait pas eu, là-bas, à l’arrière, la carcasse du porc à demi dévorée et les barres de fer tordues, James aurait pu croire qu’il avait fait un mauvais rêve, mais le doute n’était pas permis.

La coque d’acier du Prancing, qui s’élevait à plusieurs mètres hors de l’eau, semblait beaucoup trop lisse pour permettre à un animal vivant parmi les algues de grimper sur le pont ; mais comme, d’autre part, il y avait des preuves de sa présence, il fallait bien admettre que cette bête existait… Décidément, le mystère ne s’éclaircissait pas.

James, ayant acquis la certitude que la « Chose » redoutait la lumière du jour et quittait le navire à l’aube, se promit de prendre toutes les précautions nécessaires contre une attaque possible, et redescendit auprès des fillettes qui l’attendaient.

CHAPITRE XI

À LA GRACE DE DIEU !

Mimi était très gaie, ce matin-là ! Comme elle ne s’était réveillée qu’un instant pendant la nuit, elle ignorait qu’un grave danger les menaçait, et Aliette se gardait bien de lui en parler.

James, en arrivant dans le salon, trouva les deux fillettes en train d’écrire.

« Je finis mon cahier, dit Aliette. parce que je pense qu’il faudrait le faire partir le plus tôt possible… N’est-ce pas votre avis, James ?

– C’est mon avis !…

– Moi, je fais une page d’écriture ! » dit Mimi.

James, sachant qu’Aliette parlait couramment l’anglais, lui adressa quelques phrases dans cette langue afin de n’être pas compris de leur jeune compagne.

« Il est indispensable, dit-il, que nous déménagions tous les objets qui se trouvent dans nos cabines pour les transporter dans celle de l’entrepont.

– Pourquoi ?

– Parce que la « Chose » peut revenir cette nuit… et, d’après ce que j’ai vu, je ne sais pas si nous serions en sûreté ici !…

– Qu’avez-vous vu, James ?

– Des choses extraordinaires, Aliette : la porte de la porcherie complètement brisée, la barre de fer arrachée et tordue, et le plus gros de nos porcs à demi dévoré !… Il faut éviter que Mimi aille à l’arrière avant que j’aie jeté par-dessus bord les restes de l’animal.

– C’est entendu !… Mais, dites-moi, la cabine dont vous parlez n’a pas de lits !…

– Nous y transporterons des matelas et un hamac. La pièce est assez grande, et garnie extérieurement de plaques d’acier qui nous défendront mieux que ces portes de bois… Je la diviserai en deux parties, séparées par un rideau ; vous coucherez avec Mimi dans la seconde pièce, et moi j’accrocherai mon hamac dans la première, afin d’être plus près de la porte et de pouvoir vous défendre en cas de danger.

– Elle est en acier aussi, la porte ?

– Oui…

– Est-ce que vous croyez que la « Chose » reviendra ?

– J’aime mieux vous dire la vérité : je le crois !

– Oh !… James !…

– Chut !… il ne faut pas effrayer la petite !…

– Je ne comprends pas ce que vous dites ! s’exclama Mimi. Pourquoi ne parlez-vous pas français ?

– C’était pour changer un peu !… Maintenant, nous allons parler avec toi.

– Qu’est-ce que vous avez dit ?

– Nous avons dit… que nous allions changer de chambre.

– Pourquoi ?…

– Parce qu’on sera bien mieux dans celle de l’entrepont !… Elle est tout en fer et… on entend moins le vent !… Tu comprends ?… Et puis… ce sera très amusant de déménager !… Tu nous aideras ?…

– Oui, c’est une bonne idée !… Je vais vous aider tout de suite !…

– Pas tout de suite, Mimi. Il faut d’abord qu’Aliette finisse sa lettre, et que j’arrange quelque chose sur le pont !… Lorsque j’aurai fini, je vous appellerai par un coup de sifflet, et vous viendrez me retrouver.

– À qui écrit-elle, Aliette ?…

– À sa maman !…

– Mais qui est-ce qui portera la lettre ?…

– Tu es bien curieuse, Mimi !… C’est assez difficile à t’expliquer parce que tu es encore un peu petite… Pourtant, je vais essayer. Écoute-moi bien : nous allons construire un gros ballon dans lequel il y aura du feu ; on appelle ce ballon-là une montgolfière. Au-dessous, on attachera une petite bouteille bien bouchée dans laquelle on glissera la lettre d’Aliette. Le vent emportera le ballon très loin, par-dessus les herbes, vers une mer où passent les grands bateaux. Le ballon prendra peut-être feu, mais la bouteille ne brûlera pas et tombera au milieu des vagues. Alors, elle flottera et les matelots d’un bateau qui passera l’apercevront ; ils la repêcheront, prendront la lettre d’Aliette et l’enverront à sa maman. Comprends-tu ?…

– Oh ! mais oui ! je comprends très bien ! dit Mimi ; c’est encore une très bonne idée !… et je vais écrire aussi à maman, pour que ma lettre parte en même temps que celle d’Aliette. »

James ne put s’empêcher de sourire de cette charmante naïveté. Il prit la petite dans ses bras, l’embrassa sur les deux joues et, l’ayant reposée à terre, monta rapidement sur le pont.

Son premier soin fut de gagner l’arrière et de jeter par-dessus bord les restes du porc, ainsi qu’il l’avait dit à Aliette. Ce ne fut pas sans difficulté ni sans un dégoût bien compréhensible qu’il vint à bout de sa besogne. Il lava ensuite la place où le malheureux animal avait été tué et cacha la barre tordue dans le fond de la porcherie.

Cette besogne terminée, il porta le sifflet à ses lèvres et fit le signal convenu. Deux minutes ne s’étaient pas écoulées qu’Aliette et Mimi arrivaient auprès de lui.

Mimi, toute contente, brandissait la lettre qu’elle venait d’écrire, et Aliette tenait son cahier à la main.

« J’ai fini, James ! dit-elle. J’ai raconté, aussi exactement que j’ai pu, tout ce qui nous était arrivé depuis la tempête, mais il manque le principal à mon récit, c’est-à-dire l’indication de l’endroit où nous sommes.

– Voilà ce qu’il me sera bien difficile d’expliquer avec une apparence d’exactitude, car, ainsi que je vous l’ai dit, tous les instruments du bord ont été enlevés. J’ajouterai, toutefois, à votre journal les quelques renseignements qu’il m’a été possible de me procurer.

– Est-ce que ma lettre va bientôt partir ? demanda Mimi.

– Pas tout de suite !…

– Pourquoi ?…

– Parce que le ballon n’est pas encore assez gonflé, et aussi parce que le vent souffle du nord.

– Le vent ?… Qu’est-ce ce que cela peut faire ?

– Cela fait que notre ballon irait dans la direction opposée à celle que je voudrais lui voir prendre !… Un peu de patience, Mimi ! Tu verras que tout s’arrangera.

– Mais… alors… ma lettre ?

– Donne-la-moi !… Nous la mettrons avec celle d’Aliette, sur laquelle je vais ajouter quelques mots, dans…

– Dans la bouteille…

– Non, Mimi. J’ai trouvé quelque chose de bien mieux que la bouteille !

– Qu’est-ce que c’est ?

– Un tout petit baril, qui ne pèsera pas trop lourd pour être enlevé et sur lequel nous mettrons un drapeau qui s’apercevra de loin, lorsque le ballon sera tombé en mer.

– Où est-il, ton petit baril ?

– Viens voir !… »

James, suivi d’Aliette et de Mimi, se rendit dans la cabine du capitaine, où le « journal » et la lettre furent mis dans le barillet qui devait les transporter. Ceci fait, on procéda au déménagement convenu.

Ce ne fut pas une petite affaire.

Il fallut monter les deux matelas et les couvertures destinés aux lits des petites filles, puis James remplit deux valises des objets qui lui semblaient les plus précieux.

Mimi trouvait cela très amusant ; l’idée de changer de chambre la ravissait, et elle ne s’expliquait pas pourquoi Aliette avait l’air préoccupé.

L’heure du déjeuner arriva avant que l’installation fût entièrement terminée.

Aussitôt après le repas, on se remit au travail.

Par un excès de précaution, James transporta, dans la cabine blindée, une lampe à huile, deux haches, deux fusils, deux revolvers et des munitions. Il chargea ensuite Aliette d’aller chercher, dans l’office, une provision de vivres suffisante pour une semaine, tandis qu’il remplissait d’eau douce un petit réservoir fixé au mur d’acier.

Ces préparatifs terminés, les lits furent faits, le hamac suspendu et la vaste pièce séparée en deux par un rideau.

« Comme c’est joli chez nous ! dit Mimi en battant des mains.

– N’est-ce pas ? » répondit James avec le plus grand sérieux, tandis qu’Aliette souriait tristement.

–––––

RÉSUMÉ :

Le Prancing est un bateau qui a été canonné par les Allemands, au moment de sa traversée de l’Atlantique. L’équipage, les passagers ont été débarqués. Le hasard et la précipitation ont fait que, dans une telle confusion, un jeune Américain, James, et deux petite filles françaises, Aliette et Mimi, se sont trouvés séparés de leurs parents et se trouvent seuls sur le bâtiment qui, ayant son hélice brisée, s’en va à la dérive. Les courants le portent dans la mer des Sargasses, au milieu de l’Atlantique ; le bateau s’immobilise dans un champ d’algues. C’est à ce moment qu’un bruit bizarre va éveiller l’attention des jeunes abandonnés. Ce bruit se fait entendre chaque nuit. Entre temps, on lance un message au moyen d’une montgolfière.

–––––

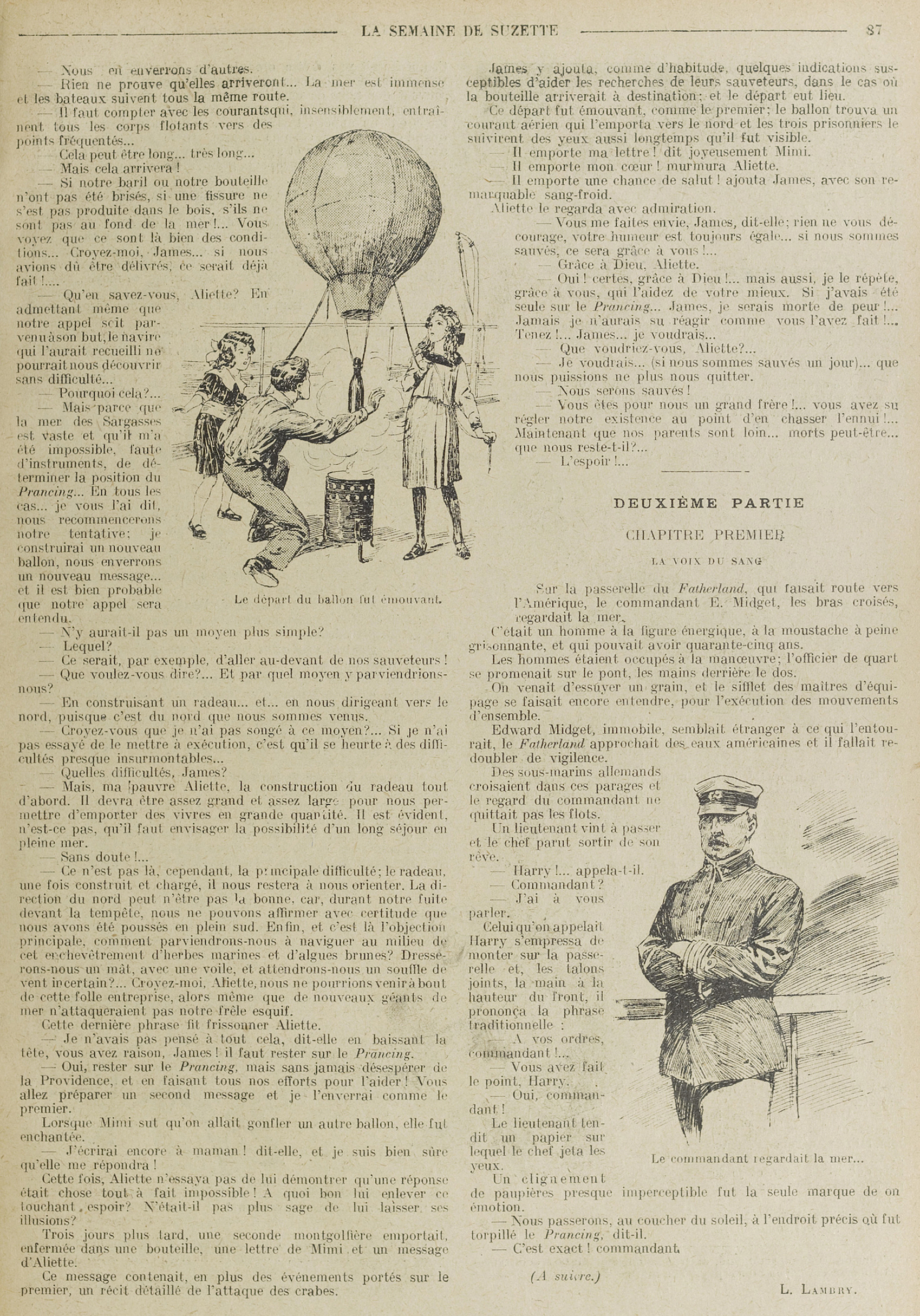

Vers quatre heures, le vent changea subitement.

« Voici le moment d’expédier notre message ! dit James. Je n’osais pas espérer que ce serait pour aujourd’hui.

– La montgolfière est prête ?…

– Oui !… Il n’y a plus qu’à l’installer dans un endroit favorable : à l’arrière, par exemple, afin qu’elle ne risque pas, lorsqu’elle s’envolera, de se pendre dans les agrès ; puis à attacher au-dessous le barillet.

– Et vous croyez qu’elle montera ?

– Pourquoi ne monterait-elle pas ?… Nous allons allumer du feu dans l’espace que j’ai réservé à cet effet. J’ai garni le bas de l’aérostat de lamelles de fer pour éviter tout risque de combustion. Dès que l’air chaud aura remplacé l’air froid dans l’intérieur, vous le verrez s’élever… Il faut que vous alliez, avec Mimi, me chercher des papiers et du petit bois, pendant que je vais tout préparer ici pour le départ. »

Aliette et Mimi obéirent avec empressement ; elle apportèrent à l’arrière, où la montgolfière était déjà installée, le combustible demandé par James, qui se mit à procéder avec le plus grand soin à son gonflement.

Les fillettes le regardaient avec attention ; un grand silence régnait et les cœurs battaient un peu plus vite que d’habitude. Ce ballon, qui allait partir, emporterait avec lui tous leurs espoirs. Combien de douces paroles, combien de mots tendres murmurés jadis à l’oreille des mamans, contenaient le cahier d’Aliette et la petite lettre de Mimi ! Et si le ballon ne partait pas ?… si James s’était trompé ?… Il était instruit, bien sûr, et il avait construit la montgolfière avec soin, dans une bonne toile, solide et imperméable, mais sait-on jamais ?… Si elle prenait feu ?… Si l’enveloppe avait une déchirure ?… Si le vent changeait de direction ?

Bien entendu, c’était Aliette seule qui faisait tout bas ces réflexions. Mimi, trop petite pour envisager les périls qui menaçaient sa gentille lettre, écrite d’une grosse écriture maladroite et toute pleine d’amusantes fautes d’orthographe, se contentait de penser que James était un savant et qu’une montgolfière remplaçait très bien un facteur.

Soudain, il sembla à Aliette que l’enveloppe du ballon commençait à se gonfler. Un sentiment qu’elle ne s’expliquait pas, une émotion très douce, faite d’un mélange de crainte et d’espoir, s’empara d’elle et des larmes mouillèrent ses yeux.

L’opération suivait normalement son cours ; la toile s’élargissait… s’arrondissait de plus en plus.

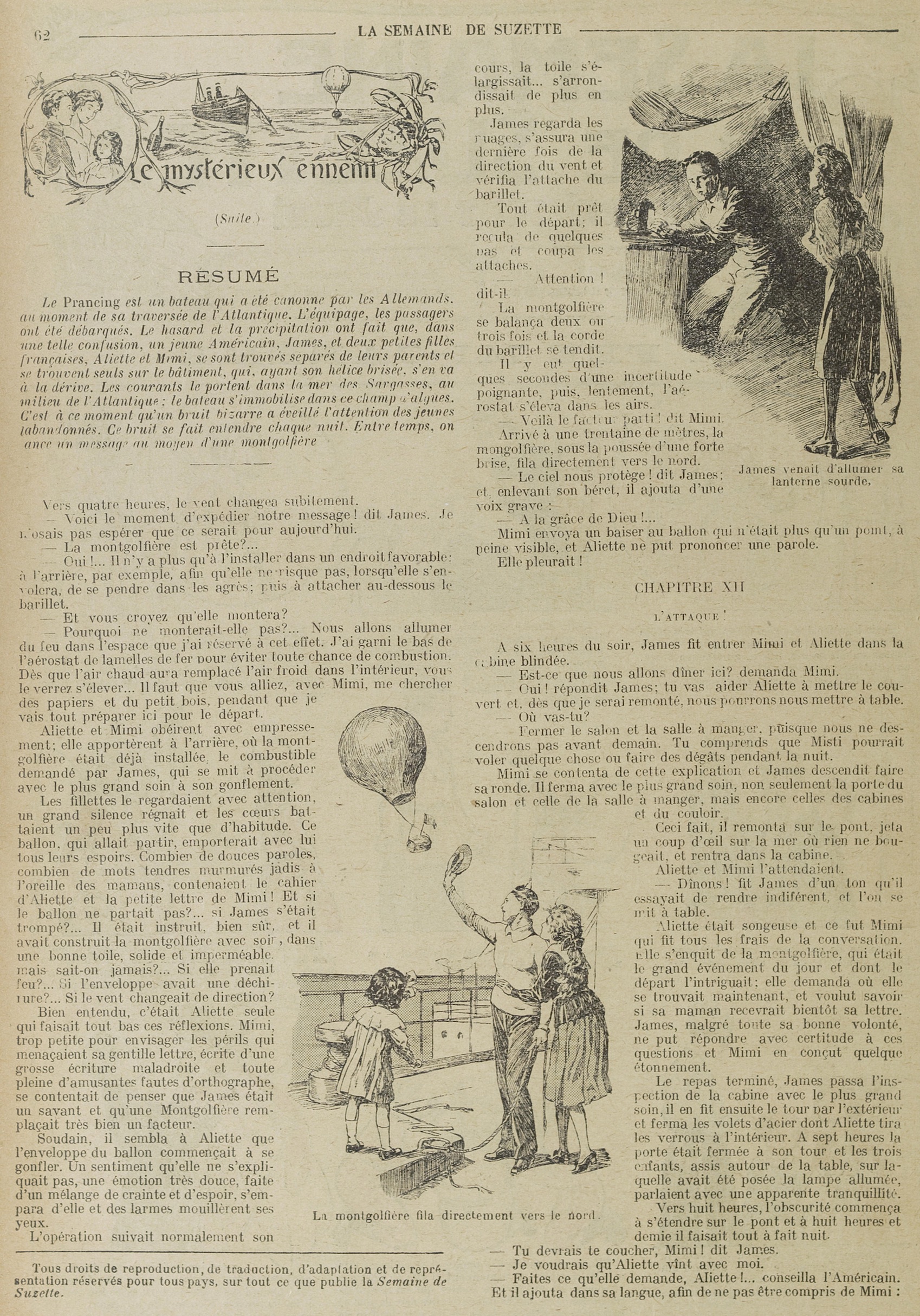

James regarda les nuages, s’assura une dernière fois de la direction du vent et vérifia l’attache du barillet.

Tout était prêt pour le départ ; il recula de quelques pas et coupa les attaches.

« Attention ! » dit-il.

La montgolfière se balança deux ou trois fois et la corde du barillet se tendit. Il y eut quelques secondes d’une incertitude poignante, puis, lentement, l’aérostat s’éleva dans les airs.

« Voilà le facteur parti ! » dit Mimi. Arrivé à une trentaine de mètres, la montgolfière, sous la poussée d’une forte brise, fila directement vers le nord.

« Le ciel nous protège ! » dit James ; et, enlevant son béret, il ajouta d’une voix grave :

« À la grâce de Dieu !… »

Mimi envoya un baiser au ballon qui n’était plus qu’un point à peine visible, et Aliette ne put prononcer une parole. Elle pleurait !

CHAPITRE XII

L’ATTAQUE

À six heures du soir, James fit entrer Mimi et Aliette dans la cabine blindée.

« Est-ce que nous allons dîner ici ? demanda Mimi.

– Oui ! répondit James ; tu vas aider Aliette à mettre le couvert et, dès que je serai remonté, nous pourrons nous mettre à table.

– Où vas-tu ?

– Fermer le salon et la salle à manger, puisque nous ne descendrons pas avant demain. Tu comprends que Misti pourrait voler quelque chose ou faire des dégâts pendant la nuit. »

Mimi se contenta de cette explication et James descendit faire sa ronde. Il ferma avec le plus grand soin, non seulement la porte du salon et celle de la salle à manger, mais encore celles des cabines et du couloir.

Ceci fait, il remonta sur le pont, jeta un coup d’œil sur la mer où rien ne bougeait, et rentra dans la cabine. Aliette et Mimi l’attendaient.

« Dînons ! » fit James d’un ton qu’il essayait de rendre indifférent, et l’on se mit à table.

Aliette était songeuse et ce fut Mimi qui fit tous les frais de la conversation ; elle s’enquit de la montgolfière, qui était le grand événement du jour et dont le départ l’intriguait : elle demanda où elle se trouvait maintenant, et voulut savoir si sa maman recevrait bientôt sa lettre. James, malgré toute sa bonne volonté, ne put répondre avec certitude à ces questions et Mimi en conçut quelque étonnement.

Le repas terminé, James passa l’inspection de la cabine avec le plus grand soin ; il en fit ensuite le tour par l’extérieur et ferma les volets d’acier dont Aliette tira les verrous à l’intérieur. À sept heures, la porte était fermée à son tour et les trois enfants, assis autour de la table sur laquelle avait été posée la lampe allumée, parlaient avec une apparente tranquillité.

Vers huit heures, l’obscurité commença à s’étendre sur le pont, et à huit heures et demie il faisait tout à fait nuit.

« Tu devrais te coucher, Mimi ! dit James.

– Je voudrais qu’Aliette vînt avec moi.

– Faites ce qu’elle demande, Aliette !… » conseilla l’Américain. Et il ajouta dans sa langue, afin de ne pas être compris de Mimi :

« Nous sommes en sûreté ici. Couchez-vous tout habillée pour plus de tranquillité et tâchez de dormir. S’il y avait le moindre danger, je vous réveillerais. »

Il n’y avait rien à répondre à ces paroles ; c’était évidemment un excellent conseil que donnait James. Pourtant, Aliette eut une seconde d’hésitation.

« Bonne nuit, James ! dit-elle enfin.

– Bonne nuit, Aliette !…

– Je vais rêver du ballon ! dit Mimi… Bonsoir. »

Et, soulevant le rideau qui séparait en deux la cabine, elle entra dans sa nouvelle chambre, suivie de sa petite mère.

Resté seul, James se promena de long en large, puis s’assit à sa table, tira un livre de sa poche et essaya de lire, mais les mots dansaient devant ses yeux et son esprit était ailleurs. Alors, il ferma son livre et écouta.

Un silence de mort régnait partout et ce silence avait quelque chose d’impressionnant. Pendant plus d’un quart d’heure, James resta ainsi, retenant son souffle, attendant quelque chose… Rien ne bougea.

« Je vais me jeter tout habillé sur mon hamac, » songea-t-il.

Et, s’étant assuré que sa hache et l’un des revolvers étaient à portée de sa main, il souffla la lampe.

Presque aussitôt, comme si elle n’avait attendu que ce moment pour agir, la « Chose » commença l’attaque.

Ce fut d’abord, ainsi que la veille, un coup sourd frappé contre le côté droit du vaisseau, puis une succession de chocs des deux côtés à la fois.

Aliette, effrayée, souleva le rideau et s’approcha de James, qui, ayant sauté à bas de son hamac, venait d’allumer sa lanterne sourde.

« J’ai peur, James ! dit-elle.

– Nous sommes perdus, dit Aliette.

– Chut… »

Ils écoutèrent avec attention.

On n’entendait plus rien.

« Est-ce que… c’est la « Chose » qui revient ?

– Je ne sais pas. »

Le silence se prolongeait.

« Mimi est endormie ? demanda James.

– Oui …

– Pourvu qu’elle ne se réveille pas !… La pauvre petite serait bien effrayée et nous ne pouvons malheureusement empêcher le bruit. »

Pendant près de dix minutes, il ne se produisit rien d’anormal. Aliette et James n’échangèrent que de rares paroles, heureux néanmoins de ne pas être séparés à cette heure où un péril les menaçait.

Depuis qu’il avait vu les dégâts commis par son ennemi invisible, James était devenu prudent ; il jugeait que cet ennemi devait être doué d’une force surprenante, et il ne se souciait pas de l’affronter seul en pleine nuit.

Soudain, le bruit attendu se fit entendre : Toc… toc … toc !… suivi presque tout de suite d’un frôlement continu et d’un lourd craquement.

Aliette ne put retenir un cri, auquel répondit un cri de Mimi, réveillée en sursaut.

« N’aie pas peur, Mimi ! dit la fillette ; je viens près de toi, » et elle disparut derrière le rideau.

Maintenant, c’était, comme la veille, le pas pesant de la « Chose » accompagné du claquement des petits sabots : Clac ! clac ! clac !… Et il y en avait beaucoup, à coup sûr !… des centaines… et des centaines !… toute une armée de petits sabots !…

Cela venait de l’avant et approchait dans la direction de la cabine.

James eut un léger frisson.

On entendait, de plus en plus distinct, le choc régulier des énormes pattes de la « Chose »… toc… toc !… toc !…

Aliette, très pâle, tenant Mimi par la main, reparut auprès de James.

« Asseyez-vous là, sans faire de bruit, dit le jeune homme ; et surtout, n’ayez pas peur : il n’y a aucun danger. »

Néanmoins, sa voix tremblait un peu en parlant ainsi.

« Qu’est-ce qui fait.. toc ! toc !… demanda Mimi en pleurant.

– C’est la « Chose » !… » répondit Aliette.

Et il y eut un silence.

Un coup très fort fut frappé contre la paroi d’acier de la cabine, puis un second…

Mimi se mit à pleurer plus fort.

Un troisième coup, frappé contre la porte, résonna tout le long de la pièce.

« Nous sommes perdus !… dit Aliette.

– Non ! répondit James, très calme ; nous sommes sauvés !… La « Chose » n’a pu ébranler la porte ; elle épuisera ses forces contre la cuirasse d’acier qui nous protège. »

Comme pour donner raison à l’Américain, l’attaque contre la cabine blindée cessa tout d’un coup, et le pas lourd de l’ennemi s’éloigna dans la direction de l’écoutille, suivi du piétinement des petits sabots : Clac !… clac !… clac !…

« Attention ! dit James, qui croyait deviner la tactique de l’assaillant, c’est à nous qu’on en veut !… et « on » espère encore nous trouver près du salon. Je serais bien étonné si le prochain coup n’est pas frappé sur l’écoutille. »

Il fut interrompu par un choc violent, suivi d’un craquement.

« C’est bien cela ! fit James ; je l’attendais…

– Est-ce que la « bête » va nous manger ? demanda Mimi.

– C’est impossible !… » répondit Aliette, qui tremblait bien fort.

Deux ou trois minutes passèrent, puis il y eut un quatrième coup, accompagné d’un craquement sinistre, plus prolongé que le premier.

James pâlit légèrement.

« C’est la porte du salon qui est brisée ! dit-il… la « Chose » va visiter nos anciennes cabines.

– Quel bonheur que nous soyons ici ! » murmura Aliette.

Mimi, que le sommeil gagnait malgré sa peur, avait appuyé sa tète sur l’épaule de « sa petite mère. »

« Dors, ma chérie, puisque James a dit qu’il n’y avait pas de danger. »

Mimi, rassurée, ferma les yeux.

On entendait maintenant un bruit continu dans l’intérieur du bâtiment ; l’armée des « petis sabots » descendait par l’écoutille sur les traces de… la « Chose »… Clac !… clac !… clac !… clac !…

Cela s’éloignait, s’affaiblissait. Aliette respira.

« Je vais remettre Mimi sur son lit, » dit James en prenant le petite fille dans ses bras.

Mimi, qui dormait à poings fermés, ne se réveilla pas et tout se passa le mieux du monde.

« Pensez-vous que nous serons encore attaqués ?… » demanda Aliette, lorsque son compagnon fut revenu. James haussa les épaules.

« Dieu seul le sait !… dit-il. Le mieux est de nous tenir prêts ! »

En prononçant ces paroles, il tourna la lanterne sourde, afin que le rayon lumineux qui passait sous la porte ne pût signaler leur présence.

« Vous devriez allez vous reposer aussi, Aliette ! remarqua James ; il est inutile que vous restiez éveillée toute la nuit !

– Non, James, je ne pourrais pas dormir !… »

Pendant près d’une heure, ils restèrent ainsi, n’échangeant que de brèves paroles, écoutant anxieusement les coups frappés par la « Chose, » le craquement des portes brisées et le lointain toc !… toc !… toc !… des invisibles ennemis.

Enfin, le tapage s’apaisa ; mais ce fut pour quelques minutes seulement… Tout à coup, les pas lourds de la « Chose » se firent entendre de nouveau plus près… plus près encore… et soudain… « Boum ! » un coup formidable fut frappé contre l’un des côtés de cabine…

« Oh !… James !… » dit Aliette, en saisissant le bras de son compagnon.

« Boum ! » un second coup, qui se répercuta comme un roulement de tonnerre, fut frappé sur la muraille d’acier.

Il y eut, après cela, une petite pause, comme si l’ennemi reprenait haleine, puis un troisième coup retentit en plein sur la porte.

Mimi se réveilla pour la seconde fois, et James saisit son revolver.

« La « Chose » est terriblement forte ! murmura-t-il entre ses dents, et si je n’étais sûr de la solidité… »

Son monologue fut interrompu par un autre coup aussi violent que le précédent, et presque immédiatement le lourd… toc… toc… toc… s’entendit autour de la cabine.

James respira.

La « Chose » renonçait à l’attaque contre la porte, pour chercher un défaut à la muraille d’acier ; mais rien n’était à craindre de ce côté-là ! Les coups s’espacèrent, puis finirent par cesser complètement.

Aliette, qui avait réussi à rendormir Mimi, revint auprès de James.

« Est-ce que la « Chose » est partie ? demanda-t-elle.

– Pas encore ! répondit James, mais elle s’est rendu compte que notre forteresse était imprenable, et nous sommes certainement hors de danger. »

On entendit, à ce moment, un bruit étrange… une sorte de trépignement suivi de coups maladroits qui s’éloignèrent… toc !… toc ! toc !…

« On croirait que la « Chose » boite, dit Aliette.

– Oui ! » répondit James.

Et pour quelques instants, ils écoutèrent en silence.

L’armée des « petits sabots » semblait désorientée : Clac !… clac !… clac !… on aurait cru qu’elle se débandait, qu’elle s’enfuyait dans toutes les directions.

« Dieu nous protège ! murmura Aliette.

– Il nous sauve ! » répondit gravement James.

Le silence se faisait peu à peu. James éteignit la lanterne et ralluma la lampe. Une demi-heure passa.

« Il est arrivé quelque chose à l’ennemi ! » dit James.

Aliette ne répondit pas ; brisée de fatigue, elle venait de s’endormir sur sa chaise.

Bien entendu, son compagnon se garda de la réveiller. Une heure plus tard, il sentit que le sommeil le gagnait à son tour, mais il ne voulut pas s’assoupir avant d’être certain qu’aucun retour offensif de la « Chose » n’était à craindre.

Combien de temps dura sa veille, il n’aurait pu le dire : une certaine nervosité, due sans doute à la fatigue, s’était emparée de lui, et il se mit à marcher de long en large, en songeant aux événements de la nuit.

Soudain, il s’arrêta et un cri de joie faillit lui échapper : une raie lumineuse filtrait sous la porte ; c’était le jour qui venait.

Alors, il souffla la lampe, se jeta tout habillé dans son hamac et s’endormit presque aussitôt d’un profond sommeil.

–––––

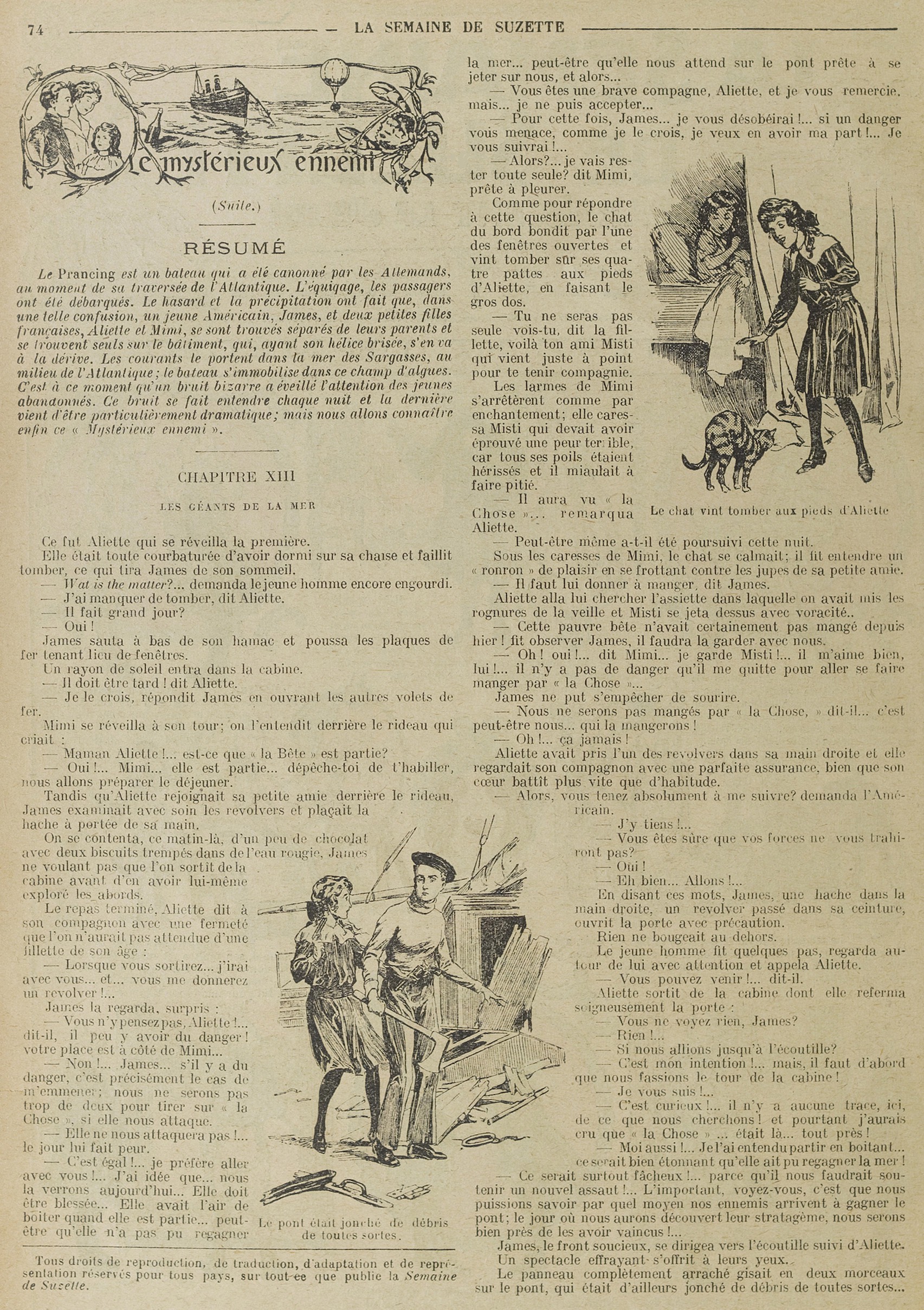

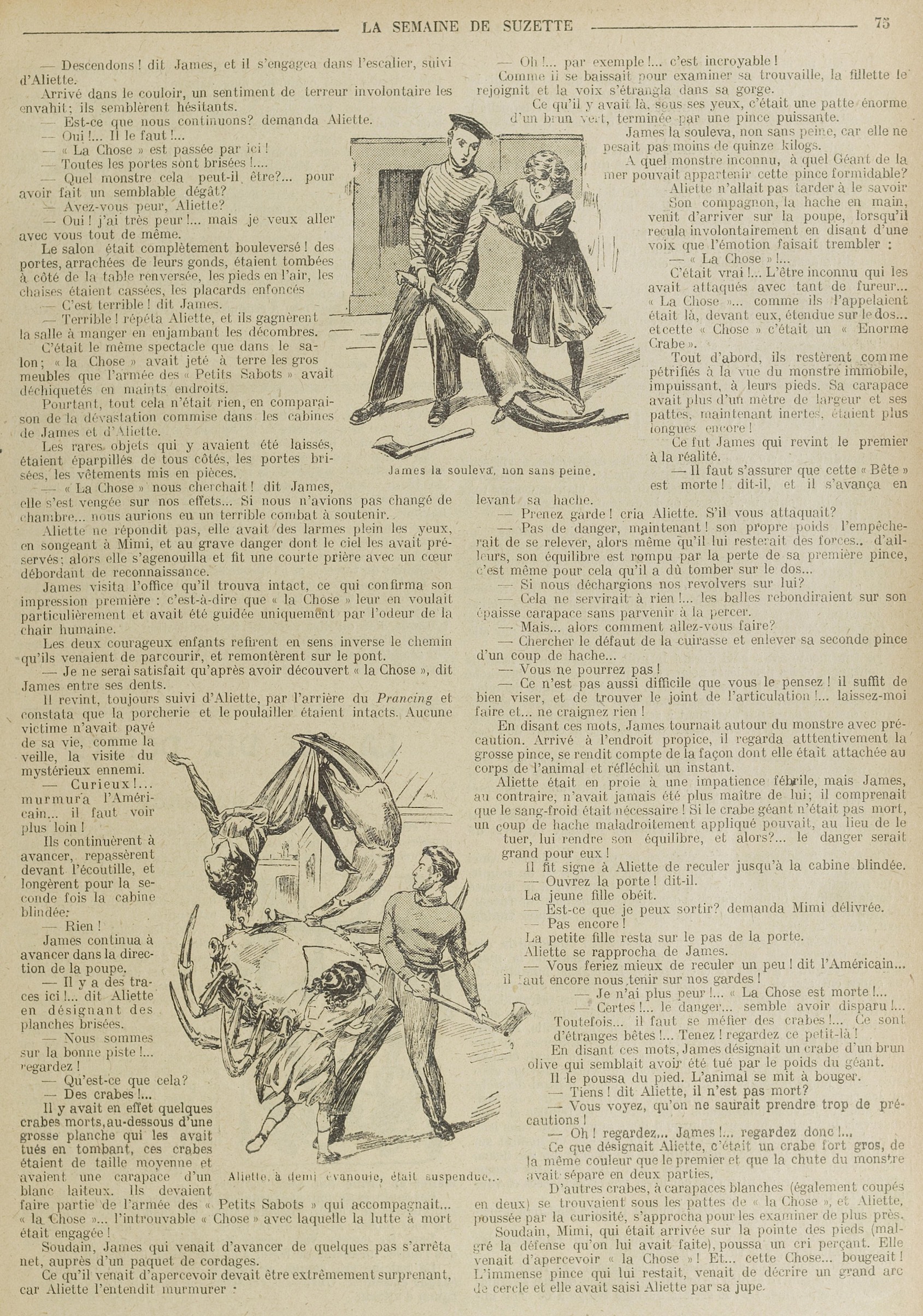

RÉSUMÉ :