Pour Georges Montignac.

Quatre jeunes gens achevaient de dîner, un soir d’hiver, dans un cabaret à la mode des grands boulevards. La salle étincelait de lumière, les violons des tziganes soupiraient des valses lentes, et les bijoux des femmes, sous l’éclat argenté des lampes électriques, brillaient de mille feux.

C’était l’heure délicieuse où l’esprit excité se répand en spirituelles fantaisies, et s’abandonne aux spéculations métaphysiques. La pluie et le vent, qui faisaient rage au-dehors, semblaient s’unir pour rendre plus charmante encore, par le contraste, l’intimité de ces minutes. L’égoïsme des hommes ne leur permet de goûter vraiment les commodités de l’existence que s’ils pensent à ceux de leurs frères qui sont misérables. Tout naturellement aussi, ces quatre jeunes gens, tandis que soufflait la rafale, évoquaient les quartiers lointains où, cherchant vainement un abri, le dos voûté, les genoux tremblants, ruisselants d’eau, souffletés par le vent, les malheureux qui ne savent où dormir ni où manger traînent, le long des rues désertes, leur infortune désespérée. La légèreté de leur âge s’amusait aux détails qu’inventait leur imagination.

« C’est le temps idéal pour perpétrer un crime, dit en souriant le plus âgé, un assez joli garçon blond, Pierre de Lionne, qui, un peu renversé sur son fauteuil, envoyait vers le plafond les fumées de son cigare. Les écrivains ne manquent jamais, quand ils décrivent un crime, d’appeler à leur aide le vent, la pluie, le tonnerre, la neige. Imaginez au théâtre un décor un peu sinistre, une de ces vieilles rues dont vous parliez tout à l’heure ; c’est la nuit, il pleut, le vent bat en tempête ; l’assassin, son couteau à la main, se cache dans le recoin d’un mur… Quelle belle frayeur dans le public ! L’effet est immanquable.

Et tenez, ajouta-t-il en montrant du doigt le plus jeune de leurs camarades, qui l’écoutait avec une attention fébrile, regardez Jacques ; il a déjà peur. »

Celui qu’il venait d’interpeller se versa un verre de liqueur et dit :

« Oui, c’est vrai, je n’aime pas ces histoires-là. Si on parlait d’autre chose ? »

*

On se mit à rire.

« Moi, fit-il, j’ai toujours eu peur. Enfant, je n’osais pas, chez mes parents, monter du rez-de-chaussée au premier, dès qu’il faisait un peu sombre. On m’y forçait pourtant. Ah ! baste ! je criais, je pleurais, je me cramponnais à la rampe de l’escalier pour ne pas avancer. Ma nourrice m’a raconté les histoires les plus fantastiques, pleines d’auberges sanglantes campées au bord des routes, où l’on brûlait les voyageurs dans le four à pain ; de brigands qui, tout en détroussant leurs semblables, leur faisaient subir d’effroyables châtiments ; d’apparitions nocturnes, de dames blanches, de cadavres réveillés de leur éternel sommeil, de fantômes chargés de chaînes. Elle m’a détraqué les nerfs, la pauvre femme. Maintenant, sans doute, je suis un peu plus courageux. Il m’arrive encore souvent cependant de regarder sous mon lit, avant de me coucher. Je suis dans ma chambre, je ne pense à rien, et tout à coup je me dis : « Mais il y a peut-être quelqu’un. » Alors, je regarde.

– Mais tu n’as pas peur, s’écria son voisin, Louis Monnier, puisque tu as le courage de regarder. Car, enfin, si tu trouvais un homme caché…

– Eh bien ! répondit Jacques, c’est quand je pense : « Il y a peut-être quelqu’un » que j’ai peur.

– La peur est en nous-mêmes, reprit Pierre. Elle ne vient pas des objets qui nous environnent, ni du temps qu’il fait. Quand on a peur, on a peur de tout et de rien, sans motif. Nous ne savons plus voir, nous ne savons plus entendre. La peur, c’est tout simplement une maladie nerveuse… Les nerfs trop sensibles, trop faibles, surexcités… Un homme sain de corps et d’esprit n’a pas peur ; mais le peureux, c’est un malade, et souvent un malade inguérissable.

– Ah ! permets ! interrompit Jacques. Je suis sain de corps et d’esprit autant que toi.

– Tu as dit toi-même que tu avais les nerfs détraqués…

– Je ne suis pas de ton avis, dit en s’adressant à Pierre de Lionne l’autre jeune homme qui, depuis plusieurs minutes, demeurait silencieux, Edmond Souturier. Un homme est courageux, tu le reconnaîtras sans peine, n’est-ce pas ? quand, soldat, il affronte la mort sur le champ de bataille, le sourire aux lèvres, ou, s’il est marin, la tempête et le naufrage. Un médecin qui, durant une épidémie, expose sa vie à chaque minute sans même y penser, est courageux, et le missionnaire, qui évangélise les anthropophages et ignore s’il ne sera pas, le soir même, mangé, est courageux. Oui, tu le reconnais. Eh bien ! de tous ces hommes-là, il n’en est pas un qui puisse affirmer qu’il n’aurait jamais peur. La peur, en effet, ne se produit pas devant un péril certain, qu’on attend, dont on sait la forme. Elle se produit sous certaines influences mystérieuses, en face de dangers très vagues, qui peuvent aussi bien se présenter que ne pas se présenter. Cette peur-là n’est pas en nous, elle vient justement de ce qui nous entoure. C’est pourquoi elle se produit surtout pendant la nuit, qui déforme les objets et leur donne facilement des apparences redoutables et imprécises. Et cette peur-là, personne ne peut dire qu’il ne l’aura jamais.

– Allons donc ! s’écria Pierre de Lionne. Je te jure bien qu’en pleine nuit, ferait-il un temps plus sinistre que ce soir, je conserverais, dans n’importe quel endroit, la même tranquillité qu’en plein jour.

– Veux-tu faire un pari ?

– Mais volontiers.

– Nous allons te conduire boulevard de la Chapelle ou bien aux environs du Père-Lachaise, tu y passeras la nuit et, demain, tu nous diras, en toute franchise, si tu n’as pas eu peur. Tu entends, tu ne nous cacheras rien de ce que tu auras éprouvé.

– Mauvais pari pour moi, dit Pierre en riant. Je courrai là des dangers très certains, car les apaches fréquentent ces lieux. Je ne tiens pas à recevoir un coup de couteau pour vous prouver que je n’ai pas peur.

– Eh bien ! reprit Edmond Souturier, passe la nuit dans le Père-Lachaise… Pense donc, c’est admirable, les morts, les tombes… Tu verras peut-être quelques-uns de ces fantômes dont la nourrice de Jacques a terrorisé son enfance…

– Oui, mais les portes en sont fermées.

– Nous soudoierons le gardien.

– Sans doute, mais je serai trempé jusqu’aux os. Je ne veux pas attraper une pneumonie.

– Ah ! tu cherches à te dérober.

– Pas du tout. Trouve quelque chose qui me convienne, et j’accepte… Que sais-je ? un lieu horrible, mais où je ne serai pas mouillé.

– Un asile de nuit.

– Non, j’y recueillerais de la vermine, et puis, ce sont des endroits très paisibles.

– Un bar de la place Maubert.

– Non… là encore, il y a des coups de couteau à recevoir.

– Un bouge… un bal-musette.

– Mais non, mais non… rien de tout cela ne pourra me donner une peur mystérieuse… J’aurai peut-être à y défendre ma vie, mais ce sera contre des êtres vivants… Ce n’est pas cela.

– Le musée de cire ! s’écria Jacques.

– Le musée de cire ! Quel musée de cire ? demanda Edmond.

– Comment ! vous ne l’avez pas visité, à la foire de Montmartre ? C’est le plus effrayant musée d’horreurs qu’on puisse imaginer. Les crimes les plus célèbres y sont reproduits ; il y a aussi des exécutions capitales, des reproductions de bouges et de bas-fonds, tout cela dans une cire jaunâtre, qui donne mal au cœur. J’y étais entré en plein jour ; je me suis dépêché d’en sortir.

– Mais où est-il maintenant ?

– Il est resté à Montmartre. Seulement, il a quitté le boulevard Rochechouart pour monter jusqu’au square Saint-Pierre.

– Tu en es sûr ?

– Mais oui. Hier, j’avais une course par là ; il y était encore…

– Cela te va-t-il ? demanda Edmond.

– C’est parfait. Il ne s’agit plus que de s’entendre avec le patron. Mais avec un peu d’argent, ce sera très facile. »

*

Ils demandèrent l’addition. Comme ils avaient causé avec animation, le temps s’était passé sans qu’ils s’en aperçussent. Dix heures et demie sonnaient. Il leur fallut encore attendre quelques minutes, car le chasseur du restaurant avait dû courir jusqu’à un cercle pour trouver une voiture. La pluie ni le vent n’avaient diminué. Comme ils allaient sortir, Jacques retint Pierre.

« Ce n’est pas sérieux, ce pari ? dit-il.

– Mais si.

– Écoute-moi, n’y va pas. J’ai peur qu’il n’arrive quelque chose.

– Tu es bien gentil, mon petit Jacques, dit Pierre, mais tu es ridicule.

– À propos, demanda Edmond, que parions-nous ?

– Vingt-cinq louis, veux-tu ? dit Pierre.

– Entendu. Tu passes toute la nuit dans le musée de cire sans lumière, et demain, tu nous diras avec une franchise absolue ce que tu as ressenti. Si tu as ressenti. Si tu as eu peur, tu l’avoueras.

– Mais oui, mais oui, » répondit Pierre, qui riait toujours.

Ils partirent. Le chemin était long et difficile. Enfin, ils arrivèrent. Sur la petite place, le musée semblait abandonné. Le mauvais temps, qui retenait chez eux les curieux, mettait en fuite le propriétaire. Ils le découvrirent tout de même, réfugié dans la boutique d’un marchand de vins. Ce fut Edmond Souturier qui lui exposa le but de leur visite. Tout d’abord, le forain se défia : il flairait là-dessous une histoire de cambrioleur ; mais cinq beaux louis qui sonnèrent dans sa main firent tomber sa dernière objection. « C’est convenu, fit-il ; j’vas conduire monsieur. » Les trois jeunes gens accompagnèrent jusqu’à l’entrée leur camarade, puis ils lui souhaitèrent bonne nuit. Jacques et Louis hélèrent un fiacre pour regagner leur maison.

Edmond les quitta pour aller, de son côté, terminer la nuit, disait-il, dans un cabaret.

Pierre de Lionne suivait le forain. Une lanterne à la main, celui-ci ouvrit la porte, poussa une toile et descendit quelques marches branlantes d’un petit escalier de bois. La pluie, en glissant sous les planches, détrempait le sol où les pieds enfonçaient. Le forain éleva sa lanterne. Une lueur blafarde éclaira la reconstitution de l’assassinat de Gouffé. Pierre retint une grande envie de rire à la vue du malheureux huissier déjà à demi suspendu en l’air, la langue pendante, et de l’assassin qui, les veines tendues par l’effort, tirait la corde. Le forain marchait lentement, s’arrêtant après quelques pas et braquant sa lanterne sur une nouvelle scène de meurtre. L’une d’elles représentait exactement le tableau que Pierre avait évoqué au restaurant : une rue déserte, dans un quartier lointain, un soir d’hiver, l’assassin caché dans un coin de mur, puis bondissant sur la victime ignorante qui arrivait. L’artiste obscur qui avait modelé toutes ces têtes de tueurs et toutes ces têtes de tués devait posséder à un très haut degré le sens de l’horreur : il avait donné aux unes une singulière et sinistre brutalité, et, sur les autres, il avait réussi les masques les plus épouvantables que laisse la mort. Pierre de Lionne s’amusait beaucoup. Cependant, afin de flatter la vanité du forain, il le complimenta sur ses figures.

C’étaient, moulées dans une cire terreuse, les têtes d’une dizaine de guillotinés célèbres ; les yeux ouverts encore et pleins d’épouvante, le cou sanglant, les cheveux rasés, elles s’alignaient, comme à la parade, sur des socles de velours bleu pâle, un peu inclinées, de façon qu’on pût voir la section faite par le couperet… Les bouches, contractées par un rictus, semblaient rire, montrant les dents sales et pourries, sous les moustaches tombantes et jaunies par le tabac. Au bout de cet alignement lugubre, une guillotine se dressait avec l’homme étendu, le couperet rouge et teinté, et la tête tombée dans le panier. Puis, suivait, reconstituée par grands tableaux, toute la vie d’un condamné à mort, jusqu’à l’échafaud.

La promenade était finie.

« J’vas toujours vous laisser la lanterne, dit l’homme.

– Non, répondit Pierre, je dois rester sans lumière. »

L’homme partit. Minuit sonnait. Pierre demeura seul.

La pluie avait cessé, et le vent soufflait avec moins de violence, mais il était plus effrayant encore. Il sifflait longuement, comme s’il se lamentait, puis tout d’un coup il se ruait contre les toiles et la faible charpente du musée, qui tremblait et se penchait ; puis il recommençait à se plaindre. Pierre, à la clarté d’une allumette, trouva une chaise. Boutonnant hermétiquement son pardessus, il s’assit et essaya de dormir, mais il n’y parvint pas.

À cette heure, ses amis reposaient bien chaudement entre de bons draps… et lui se morfondait dans un musée de cire. Que les heures allaient être longues jusqu’à l’aurore ! Il se leva, alluma une cigarette et se mit à marcher. De temps en temps, s’arrêtant devant une vitrine, il tirait plus fort sur sa cigarette et la cendre, s’avivant, lui permettait de distinguer les pâles visages de ses extraordinaires compagnons. Mais il ne s’amusait plus en les regardant, comme tout à l’heure : en lui-même, il les accablait d’injures. Las de marcher, il revint à sa chaise, s’assit de nouveau. Un objet le gênait dans la poche de son pantalon ; c’était un petit revolver chargé, qu’il emportait toujours quand il sortait le soir. Il le glissa dans la poche extérieure de son pardessus et ferma les yeux.

*

Il put s’assoupir quelques minutes, quinze ou vingt. Un hurlement du vent le réveilla en sursaut, et il crut entendre des pas tout près de lui… Il alluma une allumette : la lueur qu’elle jeta lui montra, durant trois ou quatre secondes, toutes les têtes grimaçantes, violacées par la mort ou crispées par le besoin de tuer. « Dieu, qu’ils sont laids ! » fit-il, et il se sentit un peu oppressé. Il marcha de nouveau, puis il se heurta à une planche, étendit la main et la retira brusquement. Il avait touché le couperet humide de la guillotine… il recula à gauche, alluma une nouvelle allumette : le couteau levé, un homme semblait se ruer sur lui. Il éteignit ; puis, l’obscurité le gênant, il alluma encore : il se trouva devant les têtes guillotinées, qui ricanaient.

L’oppression qu’il avait ressentie ne faisait qu’augmenter. La plainte du vent était comme la plainte de tous ces morts. « Allons, dit-il tout haut, est-ce que j’aurais peur ? – Non, se répondit-il, c’est le froid. » Un rat, chassé de son trou, passa en courant, cherchant une issue et poussant de petits cris aigus… il grimpa sur les planches qui supportaient les figures de cire, sauta à terre et disparut. Le battant d’une horloge frappa un coup. Pierre entendit encore des bruits de pas, comme si un homme longeait le musée ; le vent gonfla la toile. L’obscurité était complète. Pierre voyait cependant les horreurs qui l’environnaient : il les voyait en lui-même, elles s’imposaient à sa mémoire, elles obsédaient sa pensée. Il n’osait plus se demander maintenant s’il avait peur. Il sentait, en effet, que la peur le gagnait, une peur stupide et folle. Il voulut la dominer ; il avait sur lui un de ces rats-de-cave enroulés dans une petite boîte en carton, il l’alluma, le leva et se força à regarder. Il ferma aussitôt les yeux : toutes ces figures blafardes s’animaient pour lui, fixaient sur lui leurs yeux vitreux, l’appelaient en grimaçant. Une sueur froide commença de perler à son front. Il se retourna brusquement : il avait cru qu’une main venait de le toucher. Un instant, il songea à s’en aller ; il monta le petit escalier, la porte était fermée à clef et assez solide pour qu’il ne pût l’ébranler. Ainsi, il était emprisonné jusqu’au matin. Comme il redescendait l’escalier, son rat-de-cave éclaira tout le musée : il étouffa un cri et le jeta à terre.

*

La pluie recommençait, une petite pluie fine, et le vent gémissait plus tristement encore. Un sifflet strident déchira l’air, puis un autre, puis un troisième, comme des appels sinistres qui se répondaient. Un lourd silence régna ensuite ; silence pesant, étouffant, plein de mystères et de menaces. Il n’osait pas bouger. Il sentait fixés sur lui les regards troubles de tous ces être de cire : là, devant lui, c’étaient les guillotinés ; à droite, l’huissier Gouffé, tirant la langue, et là, à gauche, la guillotine se dressait avec son corps de décapité. De nouveau, il lui sembla qu’un être glissait au-dehors, tout contre le musée. Il se mit à parler haut pour se donner du courage ; sa voix chevrotante l’épouvanta, et il se tut ; les mots s’arrêtaient dans sa gorge. Bientôt, il eut l’impression que les parois du musée se rapprochaient de lui, comme pour l’étouffer ; l’air lui manquait, il étendit les mains pour les repousser. Ses dents claquèrent ; il avança et, brusquement, il fut comme attaché au sol. Du côté où s’alignaient les têtes guillotinées, un ricanement avait rompu le silence. Pierre respirait à peine ; son cœur battait à grands coups espacés. Cependant, il se retourna brusquement, comme si on l’attaquait, et sa main affolée serra convulsivement son revolver. Tout redevint silencieux. Quelques secondes s’écoulèrent, et soudain ce fut le même ricanement. Les forces abandonnaient Pierre. Et toujours cette impression que les parois du musée se rapprochaient, se resserraient pour l’écraser. De nouvelles minutes, qui lui parurent longues comme des heures, s’enfuirent. Sans doute, son oreille énervée par le silence, l’ombre, la peur, créait elle-même les bruits qu’il croyait entendre. Tout se tut. Il respira plus facilement. Soudain, il y eut dans l’ombre un troisième ricanement. Non, il ne rêvait pas, il n’était pas fou, il n’était pas le jouet d’une hallucination. C’était là, en face de lui : il avait bien entendu… Et, un instant, il retrouva un peu de courage. Il alluma une allumette ; il voulait voir et il vit, au-dessus des têtes guillotinées, une tête grimaçante comme elles, les yeux immenses et hagards, toute pâle, et les lèvres de cette tête remuaient, la langue pendante s’agitait : cette tête coupée était vivante. Éperdu, Pierre tira son revolver et fit feu. Un peu de sang jaillit au front de la tête, qui s’écroula sur les autres. Pierre tomba évanoui, le revolver serré dans sa main.

*

Quand, tout à l’aurore, le forain, d’un pas nonchalant, vint délivrer Pierre, il heurta, en gagnant la porte, un corps étendu à terre. Il se baissa et recula saisi de terreur : un trou perçait le front. Il voulut le relever ; ce n’était plus qu’un cadavre. Comme, après avoir constaté la mort, il regardait autour de lui, il s’aperçut que la toile qui couvrait la charpente du musée avait été déchirée largement au-dessus des têtes guillotinées et qu’un peu de sang les rougissait. Il se pencha par cette ouverture et appela ; personne ne répondit. Vite, il courut à la porte et l’ouvrit. Il vit, couché et la face dans la boue, le jeune homme qu’il avait la veille enfermé au milieu de ses figures de cire. Il pénétra dans le musée, releva Pierre ; Pierre se jeta sur lui et chercha à l’étrangler : il était devenu fou. Le forain put avec peine le maîtriser. Des agents vinrent à son aide. L’enquête apprit que le mort s’appelait Edmond Souturier : c’était lui qui, au milieu de la nuit, voulant effrayer, pour plaisanter, son ami et gagner le pari, avait passé la tête à travers la toile, en se mettant à ricaner et à grimacer.

La balle du revolver avait fait de lui, à son tour, une figure de cire.

–––––

(André de Lorde, in Le Petit Parisien, trentième année, n° 10649, dimanche 24 décembre 1905 ; avec la dédicace : « À Mme Chenavaz, » in Le Grand Illustré, journal universel, n° 27, dimanche 9 juin 1907 ; sous le titre : « Un Pari tragique, » in Le Gaulois du dimanche, trente-troisième année, n° 33, samedi 1er-dimanche 2 août 1908. Cette nouvelle a été reprise dans le recueil éponyme, couverture illustrée par Paul Colin, Paris : Eugène Figuière, 1932)

–––––

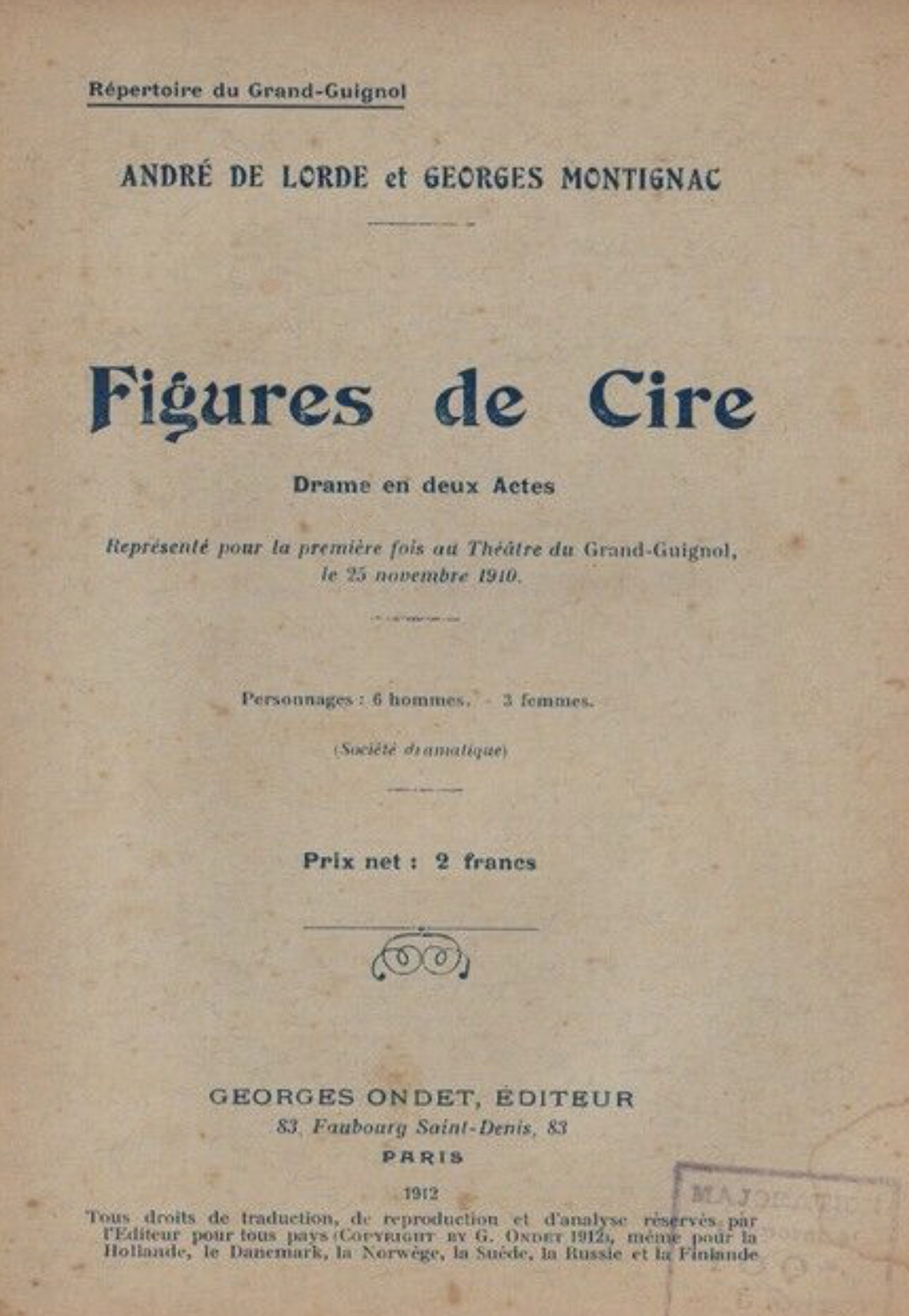

☞ André de Lorde en a réalisé une adaptation théâtrale en collaboration avec Georges Montignac, représentée au Grand-Guignol, le 25 novembre 1910 : Figures de cire, drame en deux actes, Paris : Georges Ondet, 1912 ; la pièce a été reprise dans Théâtre rouge, Paris : Eugène Figuière, 1922.

–––––

☞ La pièce d’André de Lorde et Georges Montignac a fait l’objet de plusieurs adaptations cinématographiques, à commencer par le court-métrage de Maurice Tourneur, 1914, avec Henry Roussel [Pierre de Lionne], Henri Gouget [Jacques] et Émile Tramont [L’Homme aux figures de cire].

–––––

☞ La nouvelle d’André de Lorde a connu plusieurs traductions en langue étrangère :

– En espagnol : Andrés de Lorde, « Apuesta trágica, » in La Correspondencia de Puerto Rico, dix-neuvième année, n° 6802, mercredi 20 octobre 1909 ; in Las Provincias : diaro de Valencia, quarante-sixième année, n° 16438, jeudi 28 septembre 1911 ; in El Dia : diario reformista, deuxième année, n° 509, mercredi 7 juin 1916.

– En allemand : « Eine tragische Wette, » Novelle von Andre de Lorde, in Nebraska Staats-Anzeiger und Herold, trente-et-unième année, n° 19, vendredi 30 décembre 1910 ; traduction intégralement reprise dans Freie Presse für Texas, täglishe Ausgabe, cinquante-quatrième année, n° 1309, samedi 9 novembre 1918.

– En anglais : la nouvelle d’André de Lorde a été traduite sous le titre : « Waxworks, » dans l’anthologie de Charles Birkin, Terrors: A Collection of Uneasy Tales, London: Philip Allan, [1933]. Elle a été par la suite faussement attribuée à Gaston Leroux ; son attribution à Leroux persiste assez fréquemment aujourd’hui, en raison notamment de l’insertion de la nouvelle sous le titre : « The Waxwork Museum, » dans les recueils de Peter Haining, The Gaston Leroux Bedside Companion (London: Victor Gollancz Ltd, 1980) et The Real Opera Ghost and Other Tales by Gaston Leroux (Gloucestershire/Dover: Alan Sutton, 1994).

– En portugais : « O Museu do crime, » conto de Andre Lorde, illustré par Seth, in A Noite Ilustrada, n° 693, mardi 30 juin 1942.

–––––

APUESTA TRÁGICA

–––––

–––––

EINE TRAGISCHE WETTE

–––––

–––––

O MUSEU DO CRIME

–––––

–––––