Je vais donc mourir… je vais donc tuer mon enfant, ma dernière née, la seule vivante, la tuer d’un seul coup ! Ah ! je ne veux pas qu’elle souffre ce que j’ai souffert ! Je ne veux pas qu’elle meure lentement, désespérément, atrocement, comme ses frères et sa mère, en proie aux ténébreuses souffrances d’un mal sans espoir, inconnu de tous… de tous, mais non de moi, victime innocente des goules invisibles, d’un infernal au-delà !…

Mais avant, avant l’instant suprême, je veux raconter à tous ma vie – Oh ! cette vie !… cette vie !… Je l’ai mille fois narrée aux juges qui m’ont condamné à un châtiment plus terrible que la peine capitale : ma réclusion aux aliénés. Je l’ai répétée en versant des larmes de sang à l’administrateur de l’hospice des fous, au directeur impassible et sceptique, aux aliénistes railleurs et cruels sous leur air bon enfant, à la gent moutonne des sœurs, des infirmiers, des gardiens… et tous ont ri en haussant les épaules, tous ont ri en répétant l’hallucinante affirmation : « Pauvre fou ! Pauvre fou ! » Ah ! s’il est sur cette abominable Terre des hommes de paix et de bonne volonté, s’il est des êtres conscients de la décrépitude de l’édifice social des souffrances humaines, des horribles mystères d’un monde ignoré, méconnu, je les prends à témoin, à mon heure dernière, de mon martyre, je les supplie de m’entendre, de me comprendre et d’agir… ah ! surtout d’agir !…

*

Je ne fus pas toujours le misérable jouet d’un aveugle destin. Une aube de joie se leva jadis sur mes jours dans leur fleur, une aurore de bonheur et de paix illumina mes premières années, le soleil radieux des âges d’or inonda ma jeunesse de sourires… Le printemps de ma vie fut un songe délicieux.

À vingt ans, riche et considéré, j’eus le bonheur – aujourd’hui mon tourment – de rencontrer la jeune fille au teint de lis, aux yeux de rêve, qui devait devenir ma femme…

Oh ! poignante évocation des chastes aveux, des premiers serments, des frémissantes et pures étreintes ! Joie de vivre ! Ivresse des cœurs ! Extase des âmes ! Minutes paradisiaques pour toujours enfuies, et si souvent revécues depuis ! Oh ! souvenirs de mes vingt ans ! Souvenirs chéris…

Trois enfants, trois anges des cieux descendus sur terre, vinrent bénir notre union, et dans cette même villa, (si pleine aujourd’hui de souvenirs funèbres, si riante, si joyeuse jadis) dans cette villa où j’écris ces lignes et qu’un double deuil plus terrible encore va de nouveau assombrir, entouré d’une femme aimante et dévouée, de mes enfants chéris, près de mon père, vieillard vénérable, hélas… dans le sens humain de ce vocable, et de ma mère, aïeule au cœur d’enfant, je passai les heures les plus douces de ma vie…

Plusieurs années s’écoulèrent ainsi, blanches, lumineuses, en un rêve divin… puis soudain, avec la mort de mon père, le malheur s’abattit sur nous…

Mon père ! Ah ! quelle épouvantable fatalité générée, sans doute, en des âges lointains, quelle fatalité terrible te poursuit !…

Fantôme horrible, vas-tu m’apparaître à l’heure de ma mort, pieuvre de l’invisible, pour me saisir, m’enlacer, boire le dernier souffle de ma vie ? Ne trouveras-tu donc jamais, dans l’Au-delà, la paix éternelle des âmes libérées de la Matière et…

Mais n’anticipons pas sur les événements lugubres de ma destinée…

Je veux raconter ma vie et noter fidèlement, un par un, les actes poignants qui forment la chaîne de ma misérable existence, afin que les hommes puissent étudier… se protéger ou se défendre… s’ils veulent m’entendre, s’ils veulent me croire… croire que je ne suis pas fou !…

*

Mon père était donc mourant, miné depuis plusieurs jours par le mal qui devait l’emporter. Le docteur P…, un vieil ami de la famille, m’avait averti que le moribond ne passerait pas la journée du lendemain et j’étais demeuré à son chevet pour le veiller pendant la dernière nuit, secondé par une de ces religieuses qui ont assumé la lourde tâche, ici-bas, de soigner les vivants et de veiller les morts…

Il pouvait être deux heures du matin… La villa dormait autour de nous d’un sommeil pesant et maladif, le sommeil fiévreux, pénible et profond comme la tombe, des êtres aux corps exténués mais à l’âme assaillie par de funestes pressentiments. Près de moi, dans un fauteuil, la religieuse, fatiguée elle aussi par les précédentes veilles, reposait et seule, sous la clarté blafarde de la veilleuse, sa cornette blanche surgissait, mettant une tache laiteuse dans la pénombre confuse de la chambre.

Assis devant un guéridon, un livre entre les mains, l’esprit douloureusement absorbé par la séparation prochaine, je parcourais distraitement des yeux les feuillets du volume que je tournais machinalement, ne percevant sous la faible clarté de la veilleuse que des rectangles albides semés de points noirâtres.

Un vaste et morne silence planait… à peine troublé par le tic-tac monotone de la pendule scandant le temps et la respiration lente, calme, paisible de la religieuse assoupie.

Au-dehors, assourdie, la voix lointaine d’une chien glapissait.

Soudain, le moribond s’agita péniblement sur sa couche en prononçant faiblement mon nom.

Je me levai sans bruit et, m’approchant du lit avec précaution afin de ne point éveiller la religieuse, je jetai un regard interrogateur sur mon père.

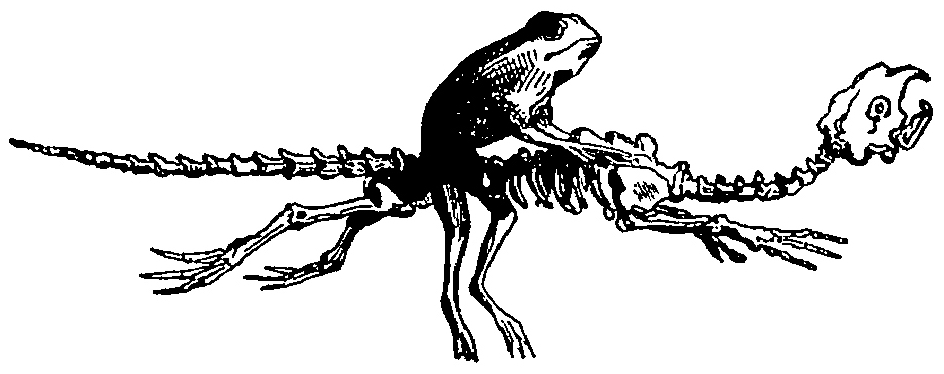

C’était un grand vieillard à barbe blanche, courte mais fournie, et, sur les draps blancs, son visage au ton de cire, au front large, énergique, se détachait à peine, n’eût été la ligne d’ombre que, sous la clarté de la veilleuse, projetaient son profil fortement aquilin et sa mâchoire presque de fauve, de carnassier, proéminente, accusée, impérieuse…

(À suivre)

_____

(Léon Combes, in Le Fraterniste, organe de l’Institut général psychotique, quatrième année, n° 179, vendredi 1er mai 1914 ; ce texte est précédemment paru en trois livraisons dans L’Initiation, revue philosophique des Hautes Études, volumes 72 et 73, vingtième et vingt-et-unième années, n° 11, 12, et 2, août, septembre et novembre 1906. Alfred Rudolfovich Eberling, « Tamara et le Démon, » illustration pour le poème de Lermontov, « Le Démon, » St Petersburg: M. O. Volf, 1910)