Le 10 février 1796, le sieur Jean Renaud, petit propriétaire-cultivateur aux environs de Saint-Germain-en-Cogles, près Fougères, vit entrer dans sa maison, à la tombée de la nuit, trois chauffeurs qui avaient acquis dans la contrée une sinistre réputation sous leurs noms de guerre respectifs de « Sans-Quartier, » de « Goule-au-Nez » ou « le Bec-de-Lièvre, » et le « Chôgnard » ou « le Sournois. »

À ce moment, Jean Renaud se trouvait seuil à la ferme – sa femme assistait une de ses belles-sœurs, malade, au village de la Touche ; son fils Pierre, âgé de dix ans, n’était pas encore de retour de la pâture.

Avant que Jean-Renaud n’eût eu le temps de se mettre en défense, les bandits l’avaient entouré, terrassé, solidement ligoté sur un banc.

Jean Renaud était un homme courageux : sans se laisser intimider par leurs violences, il leur demanda :

« Que me voulez-vous ?

– Ton argent.

– Je n’en ai point.

– Tu mens – tu es sur ton bien ; tu as fait faire une cache par un maçon, c’est lui qui nous l’a dit ; tu vas nous la montrer.

– Si vous êtes bien renseignés, vous devez savoir où la trouver, cherchez-la vous-même..

– Tu ne parleras pas ?

– Non.

– C’est non, – une fâs, deux fâs ?

– Fichez-mé la paix !

– Ça sera tant pis pour té ! »

Sur un signe de « Sans-Quartier, » ses acolytes rapprochèrent le banc de l’âtre. – Ayant enlevé au fermier ses sabots, ils lui mirent les pieds sur le brasier. Après quelques minutes, le patient commença à se tordre dans ses liens, – des plaintes s’échappèrent de ses lèvres, – mais de révélations, point.

Sans s’inquiéter de lui, les drôles avaient fait main basse sur des provisions qu’ils trouvèrent clans un placard ; l’un d’eux était allé chercher du cidre au cellier, et, attablés à deux pas de leur victime, ils échangeaient, la bouche pleine d’atroces plaisanteries.

Stoïque, le patient se taisait.

Mais enfin, sans doute vaincu par la douleur, au bout d’un quart d’heure de torture, il se décida à appeler ses bourreaux.

Ils se penchèrent sur lui.

« La cache ?

Dans la cheminée… derrière la pierre du foyer… »

La cache fut ouverte ; elle était vide !

Et Jean Renaud riait…

« Ah ! canaille ! crièrent les chauffeurs, furieux ; tu nous as volés, tu te moques de nous ? – tu mourras !… »

Alors se passa une scène de cannibalisme, qui ne se reproduisit, hélas ! que trop fréquemment à cette époque néfaste, et sur les détails de laquelle nous glisserons par respect pour nos lecteurs.

Jean Renaud étant toujours ligoté sur son banc, les bandits « le saignèrent comme un porc, » disent les mémoires, puis ils partirent sans même lui faire la charité de l’achever. Toute la nuit, il agonisa ! Et les mémoires ajoutent : « Au matin, il râlait encore ; il fut entendu de gens qui passaient à plusieurs centaines de mètres de sa maison ; mais tant était grande alors la terreur que ces monstres à face humaine inspiraient dans les campagnes, que personne n’osa venir à son secours ! »

Circonstance horrible : le fils avait assisté à l’égorgement de son père ! Le petit Pierre revenait de la pâture : entendant crier dans la salle basse, il s’approcha de la fenêtre, et, de là, terrifié, muet, il assista au dénouement de l’épouvantable tragédie.

Au matin, lorsque la Renaude, avertie par la rumeur publique, pénétra dans la ferme, elle trouva son mari mort, entouré d’une mare de sang, et son fils Pierre étendu sous la fenêtre, transi de peur.

L’enfant ranimé, elle se fit conter ce qu’il avait vu, et parut satisfaite lorsqu’il lui eut désigné les assassins.

« Sans-Quartier, » le « Chôgnard » et « Goule-au-Nez » ? répéta-t-elle après lui, sombre, les dents serrées, gravant ces noms dans sa mémoire, ineffaçablement ; c’est bon ! sur ton salut éternel, petit, si on t’interroge, je te commande de ne pas parler ! »

Elle envoya l’orphelin quérir du monde au bourg, et, restée seule avec le mort, avant de laver ses plaies, agenouillée près de lui, appuyant doucement contre son épaule la tête pâle qui ballait à demi-tranchée :

« Jean, mon pauvre homme, ils t’ont tué !… mais je reste, mé, mon homme, et je te jure, foi de Renaude, que tu seras vengé ! »

L’enquête n’ayant pas donné de résultats, les bandits ne furent pas inquiétés. Comme il leur arriva par la suite, à diverses reprises, de rencontrer la Renaude sans qu’elle parût les.soupçonner le moins du monde, comme elle alla même une fois, l’occasion s’en étant présentée, jusqu’à plaisanter avec l’un d’eux, de bonne amitié, ils étaient à cent lieues de s’imaginer qu’elle pût connaître leur forfait. Personne ne les avait vus ; qui donc les eût dénoncés ?

Des mois se passèrent ; d’autres crimes avaient jeté l’oubli sur celui-là. Le temps de la moisson était arrivé. La Renaude qui, ayant pris un valet à son service, continuait à gérer son bien elle-même avec l’énergie d’un homme, la Renaude s’arrangea de façon à faire savoir aux assassins de son mari qu’elle avait besoin de bras pour rentrer ses récoltes, et qu’elle les louerait volontiers à un bon prix.

À ce moment, grâce aux mesures énergiques prises par le général Hoche, le district jouissait d’une paix relative : les chauffeurs, réduits à l’inaction, se voyaient contraints de redemander au travail des moyens d’existence que le brigandage ne leur fournissait plus : les trois bandits acceptèrent avec empressement les offres détournées de la veuve, et osèrent se présenter à la ferme. Quand, le marché conclu, ils pénétrèrent dans la salle du crime, sans défiance, – sinon peut-être sans remords, – leurs yeux se portant instinctivement du seuil vers l’âtre où ils avaient égorgé leur victime, la Renaude les couva tous les trois d’un long regard de haine, et ses mains tremblèrent sous son tablier.

Mais elle eut la force de dissimuler, et, sa première émotion passée, leur fit bon accueil : elle leur servit à manger et à boire avant de les envoyer à la besogne, plaisanta avec eux et reçut avec un sourire d’orgueil les compliments dont ils ne tarissaient point, mis en verve par le cidre qu’elle leur servait à pleines bolées.

Un fameux cidre, en vérité, que le cidre de Jean Renaud, et renommé, à plusieurs lieues à la ronde avec juste raison, – un pur jus de pomme provenant des crûs différents, de Bretagne, Mayenne et Normandie, mélangés dans des proportions savantes par un homme qui connaissait son métier, un cidre franc au palais, droit en goût, bien en alcool, soigneusement soutiré, et limpide comme de la liqueur d’or.

De son vivant, le fermier ne suffisait pas aux commandes des bourgeois de Fougères, et il avait dû même faire construire à cet effet un pressoir sous son hangar.

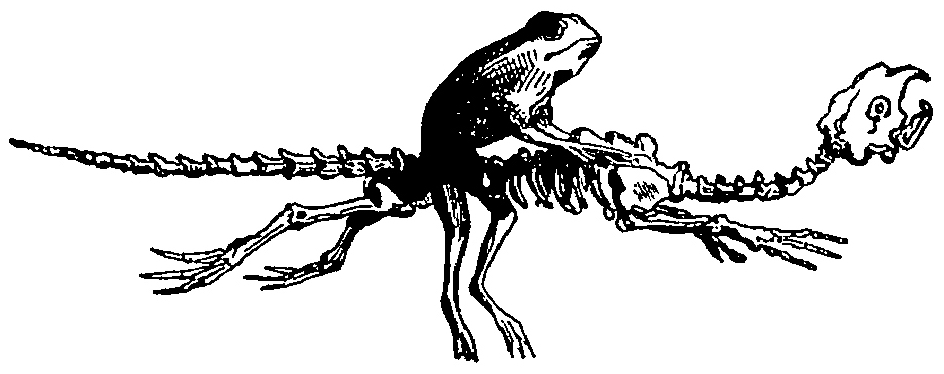

Établi sur le modèle de celui qu’on peut voir encore à Gibarry, au pied du rocher de Fougères, ce pressoir écrasait le fruit sous la pression, non point d’une vis, comme les appareils d’aujourd’hui, mais d’une poutre d’un poids énorme, un tronc de chêne entier attaché par un bout, ayant, au quart de sa longueur son point d’appui sur la foulée, et, pour le reste, formant une sorte de gigantesque bras de levier, dont l’action, déjà naturellement formidable, pouvait être encore multipliée, exagérée, rendue irrésistible par l’addition d’une charge de pierres à son extrémité libre. Aussi, ce qu’il vous dévorait de pommes, ce gaillard, dans sa journée ! Sous son pilon infatigable, sans peine aucune de la part des ouvriers, les pannerées s’engloutissaient, se fondaient dans un clin d’œil dans la cuve, tandis que la purée giclait de la gouttière d’un jet continu.

« Ah ! oui donc, un fameux jus ! soupirait « Sans-Quartier, » attendri par la boisson, et ce qu’il a dû faire gagner de l’argent à votre défunt !

– C’est bien aussi ce qui a causé sa mort, au pauvre cher homme, ajoutait le « Chôgnard » hypocritement ; les brigands le savaient riche, et ils l’auront saigné pour le voler. »

« Goule-au-nez » ne put retenir une laide grimace.

« C’est eux, tout de même, à ce qu’on dit, qui ont été volés !

– Pas péché, pour sûr, reprit « Sans-Quartier » en se versant une dernière rasade, et encore, ils n’ont pas été punis, m’est avis, les faillis chiens !

– M’est avis, approuva la veuve, d’un ton bref.

– N’empêche que vous êtes une fière femme, tout de même, et que malgré que votre mari ne soit plus de ce monde pour s’occuper de ses affaires, grâce à vous, la Renaude, son bien n’a point pâti. »

« Sans-Quartier » fit claquer sa langue, s’essuya la bouche d’un revers de main, et se leva.

« Allons, les gars, à l’ouvrage ! faut pas languir. »

Ils partirent.

Demeurée seule avec son valet et son fils, la Renaude leur donna ses instructions, puis elle attendit patiemment le repas du soir.

Quand les aoûterons revinrent, la soupe était trempée, les bois et les pichets s’alignaient en belle ordonnance sur la longue table de chêne.

Ils se frottèrent les mains : ils avaient rudement peiné toute la journée sous le soleil, ils étaient rendus de fatigue, ils avaient soif, ils avaient faim.

Déjà, effondrés sur leur banc, ils plongeaient leurs cuillers dans la soupière d’où s’échappait une appétissante odeur de lard et de choux, lorsque le petit Pierre entra effaré, criant :

« Les Bieus ! les Bieus !… (les soldats) »

Les trois hommes s’étaient levés d’un bond : leur conscience leur reprochait plus d’un récent méfait, et ils savaient bien que, s’ils tombaient aux mains des Bleus, leur procès ne traînerait pas.

« Hein !… où donc ça, les Bieus ?… tu rêves, avorton ?

– Vère non, affirma l’enfant, je les ai bé vus là-bas, à l’autre bout de la prée, qui s’égailliont derrière la haie !… »

Au même instant, le valet poussait la porte opposée qui donnait sur le sentier, criant lui aussi :

« Alerte !… les Bieus dévalent la côte… dans queu’ques moments, ils seront ici !…

– Entourés de partout !… rugit « Goule-au-Nez » ; la Renaude, tu nous as vendus !

– Vendus ? répliqua la Renaude froidement, et quelle raison, mes gars, je vous le demande, j’aurais-t-y eue de vous livrer ? »

Comme ils se taisaient :

« Je vous ai si peu trahis, que je cherche astour un moyen de vous faire échapper… »

Ils la regardaient avec angoisse.

« C’est ça, la Renaude, sauve-nous !

– Voyons, – où c’est-y donc que je pourrais bien vous cacher ?… »

Le valet intervint.

« Dépêchez, la bourgeoise ; les Bieus ouvrent la barrière…

– Ah ! dit-elle soudain ; n’ayez crainte, venez. »

Docilement, ils la suivirent.

Elle les mena sous le hangar, devant le pressoir, et leur montrant, sous la poutre massive, une cuve béante, qui semblait ouvrir pour eux ses flancs énormes comme un sûr asile :

« Hardi ! mussez-vous là ! point de crainte, au moins, que les Bleus veniont vous y quérir !… »

Une seconde, ils hésitèrent, mais quoi ! ils n’avaient pas le choix des moyens ! À la file, ils escaladèrent les parois de la cuve, au fond de laquelle ils se tapirent comme une nichée de renards.

Toutefois, au moment où la fermière se disposait à rabattre sur eux le massif couvercle de chêne qui devait les dissimuler à tous les yeux, « Sans-Quartier » dressa sa tête inquiète au ras du rebord, et, désignant la poutre chargée de pierres qu’une double corde retenait suspendue à une solive du toit :

« Pas de bêtises, la Renaude, cet affutiau ne plaisante point.

– Hé ! donc, capons, ricana la veuve, v’êtes point des pommes, j’imagine, qu’on veuille goûter de votre pur jus ?… »

La tête disparut.

Un à un, le couvercle, les madriers s’entrecroisèrent, supportés par les épaules arcboutées des bandits ; la veuve les entendait qui chuchotaient derrière les douves.

Toutes choses en état, elle recula jusqu’à un angle du hangar ; là, elle ramassa une hache fraîchement aiguisée accotée au mur, puis monta sur un tonneau.

Alors, la hache levée à la hauteur de la double corde qui amarrait la poutre, elle demanda aux misérables :

« Êtes-vous bien comme ça, mes gars ? »

Et, sans attendre leur réponse, elle leur cria, non plus ironique, mais comme prise d’un subit accès de rage :

« Crevez, maudits !… »

La hache retomba. Les cordes se rompirent avec un bruit sec, et la poutre, d’une seule pesée, s’enfonça de plus de deux pieds.

Un cri, un seul, un cri sauvage, indicible, hurlé à la fois par trois poitrines, jaillit des profondeurs de la cuve.

Une minute, il vibra dans l’air, – puis s’éteignit dans un murmure de plaintes, qui, à son tour, s’étouffa, mourut…

Et tandis que la poutre descendait toujours, lentement, d’un mouvement continu, inexorable, soudain ce furent, dans le grand silence, des craquements sinistres, comme si, enfermée avec ses victimes dans cette tombe vivante, une bête était là, une bête vorace, une bête aux mâchoires implacables, broyant leurs os, broyant leur chair.

Et le sang parut. – Un instant, il perla comme une rosée aux jointures des douves ; – puis il gicla, de toutes parts, pour fuser enfin triomphalement par la gouttière, en un long jet de pourpre qui éclaboussa le sol…

La Renaude était là, appuyée sur sa hache, qui regardait…

Le sang appelle le sang ; la mort de son mari était vengée.

–––––

(Maxime Audouin, « Au Pays chouan n° 5 – La Chouannerie à Fougères, » in Chronique de Fougères, feuille politique, commerciale & d’annonces, cinquante-huitième année, n° 3016, samedi 20 octobre 1894 ; « Variété, » in Le Petit Colon algérien, dix-huitième année, n° 6343, mardi 5 mars 1895 ; in Almanach Normand-Percheron, Imprimerie administrative et commerciale H. L’Hotellier, 1909 ; in Le Petit Journal, supplément illustré, vingt-et-unième année, n° 1001, dimanche 23 janvier 1910 ; in Le Grand messager boiteux de Strasbourg : almanach historique, moral et récréatif pour l’an de grâce…. 1920. L’illustration est extraite de cette dernière publication)