Appartenant jusqu’alors par mon caractère, mes dispositions naturelles, les tendances scientifiques de mes idées et le positivisme de mes sentiments à cette classe de gens se qualifiant « d’esprits forts, » ayant reçu une instruction solide, pratique, rationnelle, moderne en un mot, quoique non dépourvue d’une certaine direction artistique ; ayant enfin foulé aux pieds depuis longtemps déjà toutes les idées fausses, erronées, que génèrent les religions dans la conscience des hommes, ce fut sans aucune difficulté, sans tergiversations, que je puisai en moi mille raisons aussi sensées que scientifiques pour appuyer ma décision…

Et la journée se passa ainsi… heures endeuillées par les larmes, les regrets, les souvenirs si doux de jadis ; heures aussi où l’angoisse humaine se plonge dans les abîmes d’un Au-delà irréel pour les uns, mystérieux et consolant pour les autres ; heures où tous, croyants ou athées, nous courbons, pensifs, nos fronts lourds de pensées devant l’énigme sphyngique de l’Être…

*

Lorsque la nuit eut épandu de nouveau ses voiles funèbres sur la nature impassible, devant les ténèbres envahissantes que l’imagination exaltée peuple de formes spectrales, de vivantes terreurs, les doutes m’assaillirent encore… et peut-être aurais-je fini, cette nuit même, par me plier aux volontés de mon père, par accomplir la terrible besogne imposée par le mourant… mais il était trop tard pour agir… Autour du cercueil, dans la chambre mortuaire, ma mère et ma femme veillaient maintenant et priaient ainsi que quelques amies de la famille.

Au jour levant, les employés des services funèbres vinrent fermer le cercueil et visser les écrous. Une heure après, les restes intacts, respectés, de celui qui m’avait ordonné de les profaner, reposaient au cimetière urbain dans la crypte de notre tombeau familial, à côté de plusieurs de mes ancêtres, tous – je n’en doute plus aujourd’hui – le cœur transpercé et la tête séparée du tronc.

Et les jours, les semaines, puis les mois, tristes d’abord, mélancoliques ensuite, souriants et calmes enfin, s’écoulèrent, consacrés à élever notre chère petite famille. Oh ! ce ne fut pas sans regretter bien souvent de n’avoir pas accompli les dernières volontés du mourant que je vécus les premières journées et surtout les premières nuits qui suivirent notre deuil.

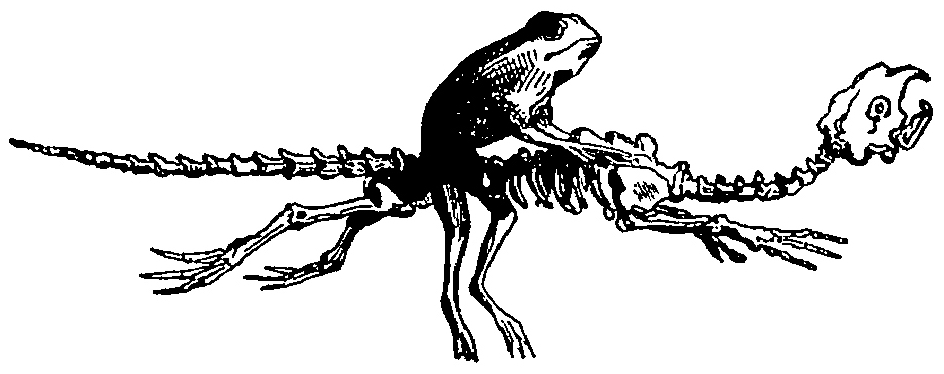

Tenu en éveil par l’insomnie, l’oreille aux aguets, les yeux grands ouverts fixant les ténèbres épaisses, haletant au moindre bruit, au plus faible craquement des meubles, je m’attendais toujours à voir apparaître mon père drapé en un grand linceul, l’œil flamboyant, la face trouée sur des mâchoires sans lèvres, et tendant ses mains squelettiques vers moi, ses mains crispées, crochues, qui devaient me saisir, me happer, m’emporter… mais les nuits succédèrent aux nuits sans que se réalisât mon épouvantable cauchemar de veille, et, avec l’apaisement de nos regrets, de notre douleur, la hantise de mes vaines terreurs s’évanouit.

J’avais entièrement chassé de mon esprit la lugubre scène qui avait précédé la mort de mon père quand soudain la cause occulte de nos malheurs, de ma déchéance, se manifesta en coup de foudre.

Six mois s’étaient à peine écoulés depuis le décès… Un soir, – l’hiver gémissait alors à notre porte, hurlait dans les grands arbres dépouillés du parc, – nous étions réunis autour de l’âtre brillant et goûtions, dans la tiédeur enveloppante d’une atmosphère de paix, de bonheur, la joie de vivre au milieu de nos enfants :

Ma mère, assise dans un fauteuil près du feu, faisait jouer le plus jeune avec des petits carrés de papier diversement coloriés ; ma femme, non loin d’elle, inclinait sa tête brune sur de mignons chaussons roses qu’elle tricotait, ces chaussons pour notre troisième bébé qui allait naître – et que je vais dans une heure…. ah ! malheur ! – enfin moi, assis devant une table, j’initiais notre aîné dans l’art ingrat de la calligraphie.

Nous l’avions appelé Pierre, comme son grand-père, – qui avait été son parrain. C’était un tout petit bout d’homme, déluré et volontaire, aux joues roses, aux yeux brillants, au corps déjà râblé, solidement campé sur des jambes robustes, aux mollets rebondis et fermes.

Cet ange avait cinq printemps. Ses lèvres purpurines, ses grands yeux d’azur sous les boucles follettes d’une chevelure de chérubin flottant sur ses épaules, tout son petit être exubérant de santé souriait à la vie, à la vie qui sourdait dans ses veines, sous son épiderme d’albâtre, en filets d’azur, en jaspures d’améthyste pâle.

L’enfant tenait à la main un crayon et ses doigts inhabiles traçaient des traits indécis sur une ardoise, quand soudain le crayon tomba sur la feuille de schiste… et nous vîmes le clair visage de notre Pierre se contracter douloureusement, ses joues roses devenir affreusement livides, ses yeux angoissés se révulser sous les paupières dilatées, cependant qu’un cri faible mais poignant expirait sur ses lèvres devenues aussitôt exsangues.

Nous nous précipitâmes sur lui et demandâmes avec insistance ce qu’il avait, ce qu’il ressentait… et toujours depuis, d’une voix basse et lointaine – oh ! cette voix… il répondit : « Mal ! là ! là ! » et sa main, sa petite main diaphane de malade désignait la poitrine, indiquait le cœur, tandis que ses regards, instinctivement, se levaient au plafond, comme vers l’espace infini du ciel, des âmes…

On fit venir un médecin, le même qui avait soigné mon père pendant sa dernière maladie. Et l’homme de l’art, un ancien médecin militaire, ami de la famille, après avoir ausculté notre Pierre, répondit en secouant la tête : « Je ne vois rien, en vérité ; aucun organe n’est attaqué… le cœur seulement… très faible… très faible… Le cœur lâche. C’est à n’y rien comprendre… L’enfant présente toutes les caractéristiques d’un malade à la période finale de la typhoïde… l’enfant est absolument épuisé… sans cause apparente… On dirait vraiment qu’il s’est épuisé à la suite d’excès de dépense de force vitale… »

(À suivre)

_____

(Léon Combes, in Le Fraterniste, organe de l’Institut général psychotique, quatrième année, n° 182, vendredi 22 mai 1914 ; ce texte est précédemment paru en trois livraisons dans L’Initiation, revue philosophique des Hautes Études, volumes 72 et 73, vingtième et vingt-et-unième années, n° 11, 12, et 2, août, septembre et novembre 1906. Alfred Rudolfovich Eberling, « Tamara et le Démon, » illustration pour le poème de Lermontov, « Le Démon, » St Petersburg: M. O. Volf, 1910)