_____

Nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer longuement la première traduction française d’Ambrose Bierce, « L’Incident du pont d’Owl Creek, » publiée dans la revue Le Monde, encyclopédie mensuelle illustrée, première année, n° 3, en août 1911. Entre cette première traduction anonyme et celles de Victor Llona dans les années vingt, cinq récits de Bierce ont fait l’objet entre temps d’une adaptation par J. Joseph-Renaud dans son recueil Le Clavecin Hanté, Paris : Éditions Pierre Lafitte, 1920.

Le recueil comprend les nouvelles suivantes : Le Clavecin hanté ; L’Élixir de longue vie ; Les Yeux ; En Euphorie ; La Fouille ; Les Évadés ; La Fenêtre barrée ; Les Factures ; Au Pont du Hibou ; Le Duel au cigare ; L’Adieu ; L’Orteil en moins ; L’Émotion de Mauricia ; La Chose d’épouvante ; La Corde blonde.

Quatre d’entre elles sont des adaptations très libres et extrêmement résumées de quatre nouvelles d’Ambrose Bierce, extraites de son recueil Tales of Soldiers and Civilians, San Francisco: E. L. G. Steele, 1891 ; ces adaptations, parues en préoriginales dans Le Matin entre 1914 et 1919, ont été largement tributaires des contraintes de calibrage du journal, les « contes » du Matin s’étendant d’une longueur habituellement comprise entre 6500 et 8500 caractères, soit une colonne et demie à deux colonnes.

– « La Fenêtre barrée » [The Boarded Window: An Incident in the Life of an Ohio Pioneer], in Le Matin, trente-et-unième année, n° 11002, dimanche 12 avril 1914

– « Au Pont du Hibou » [An Occurrence at Owl Creek Bridge], in Le Matin, trente-et-unième année, n° 11029, samedi 9 mai 1914

– « L’Orteil en moins » [The Middle Toe of the Right Foot], in Le Matin, trente-et-unième année, n° 11207, mardi 3 novembre 1914

– « Les Yeux » [The Man and the Snake], in Le Matin, trente-sixième année, n° 13034, mercredi 5 novembre 1919

La cinquième adaptation de Bierce publiée dans Le Clavecin hanté, l’une de ses nouvelles les plus célèbres avec « Le Pont du Hibou, » est un peu plus fidèle à l’originale et moins écourtée que les précédentes. « La Chose d’épouvante » [The Damned Thing, 1893 ; reprise dans le recueil In The Midst of Life, édition augmentée de Tales of Soldiers and Civilians, New York/London: G. P. Putnam’s sons, 1898], n’ayant pas fait l’objet d’une prépublication en périodique, est parue uniquement dans le recueil de J. Joseph-Renaud.

MONSIEUR N

_____

LE CLAVECIN HANTÉ

_____

Je n’aime pas beaucoup l’occultisme, je l’avoue. Celui d’Eleusis ne me gêne plus. Celui de Paris et de Londres m’inquiète quelquefois. On veut brouiller les idées claires que nous possédons, et qui ne forment pas un gros trésor. On veut nous détourner de la bonne méthode scientifique et expérimentale, à laquelle nous devons tant, ou s’en servir de la plus bizarre manière…

Mais j’avoue que l’occultisme, en littérature, n’est pas déplaisant. Nous lui devons d’admirables contes d’Edgar Poe ; nous lui devons une ou deux nouvelles de Kipling ; et cela nous console des puérilités de Conan Doyle…

Il est clair que M. J. Joseph-Renaud s’intéresse à l’occultisme. Dans quelques-uns des forts agréables récits qu’il a groupés sous le titre le Clavecin hanté, passe le frisson du mystère… Mais son occultisme est d’une espèce particulière. Il n’admet pas le surnaturel et se contente d’étendre, par des hypothèses hardies, mais logiques, le domaine du naturel. Quand il suppose que certains êtres vivants peuvent exister et nous être invisibles, parce qu’ils sont d’une couleur soit infra-rouge, soit ultra-violette dont notre œil imparfait ne perçoit pas les vibrations, il dépasse évidement les limites de l’expérience, puisque – sauf, peut-être dans les infiniment petits ? – nous ne connaissons pas d’êtres vivants de cette sorte ; mais enfin son hypothèse n’est pas absurde, puisqu’il existe des rayons ultra-violets et infra-rouges, et que nous savons les émettre et les enregistrer chimiquement. Cela lui permet d’écrire la Chose d’Épouvante, où l’on voit un homme lutter contre un être invisible, dont il devine la présence abominable, et succomber sans savoir comment est fait son adversaire… À vrai dire, l’idée première de cette nouvelle n’est pas de M. J. Joseph-Renaud. Il l’attribue à un auteur américain, A. Bierce, que j’avoue n’avoir jamais lu, mais qui me fait l’effet d’avoir eu une imagination curieuse. Il paraît que le sens de « l’effet » lui faisait défaut, et qu’il écrivait… beaucoup moins bien qu’Edgar Poe… Heureusement pour sa mémoire, M. Joseph-Renaud a été pour lui un adaptateur extrêmement habile, et qui, du grain, a su faire germer la plante.

Une de ces nouvelles m’a laissé une impression très forte. Elle s’appelle Au Pont du Hibou. Un condamné est là, sur le pont, les pieds posés sur une planche qui va, tout à l’heure, basculer. Il tombera, et la corde qui lui entoure le cou lui cassera net la colonne vertébrale, et l’étranglera. Dans quelques minutes, ce sera fait… Il songe. Il se rappelle… Sa femme, ses enfants…

Vous savez combien certaines minutes de notre vie, chargées d’émoi, nous paraissent longues ! Ceux qui disent que les derniers instants d’un condamné doivent lui sembler courts se trompent certainement. On a le temps, en ces quelques instants, de repasser sa vie, et de se repentir, et de regretter, et de souffrir… Est-ce que le temps n’est pas une illusion ? A-t-il une réalité objective ?… S’il est qualitatif, comme le veut M. Bergson, telle seconde est plus que telle année.

Le condamné dont M. Joseph-Renaud nous conte les angoisses se sent, brusquement, délivré. Il tombe, il est plongé dans l’eau fraîche du fleuve, il nage éperdument, poursuivi par les balles des soldats qui le gardaient. Il atteint la rive… Il essaye de gagner sa demeure. Il se cache. Il souffre de la faim…

Et brusquement, un coup… Il est mort. Tout cela n’était qu’une hallucination. Jamais son corps n’avait quitté le Pont du Hibou.

Je n’aime pas autant la nouvelle que M. Joseph-Renaud intitule L’Orteil qui manque. Or, l’anecdote est celle-ci : un assassin se trouve, longtemps après son crime, enfermé dans la maison où il a tué. On le trouve mort, un matin. Qu’il ait eu toutes les hallucinations du monde, je le veux ; et qu’on nous les conte de manière à nous faire frissonner, j’y applaudis ; mais que le narrateur m’affirme que, dans la poussière, on aperçoit la trace du pied de la victime, – auquel, signe caractéristique, l’orteil manquait… – et dirigée, qui plus est, vers le misérable… je ne veux plus !

M. J. Joseph-Renaud a tiré parti excellemment, c’est-à-dire de façon à donner le cauchemar, d’une histoire de serpent empaillé. Un homme vient de lire une étude médicale sur la fascination par l’œil du serpent… Juste au même instant, il aperçoit deux points brillants, sous un meuble… Le monstre est là…. L’homme songe d’abord à appeler, à fuir ; mais, peu à peu, il est entraîné vers les yeux… les yeux d’or, fixes, étincelants… Il ne peut plus parler ; il rampe, haletant, râlant, vers le serpent qui l’attire. On le découvre, au matin, mort, le front saignant…

Les yeux étaient de simples clous de cuivre dans la tête d’une bête morte.

M. J. Joseph-Renaud est un de nos meilleurs conteurs. Il est concis ; il sait nous faire attendre, nous égarer, et faire accepter les plus étranges histoires. C’est un bien amusant « prestidigitateur »…

_____

(Robert Kemp, « Les Livres, » in La Liberté, journal de Paris, indépendant, politique, littéraire & financier, cinquante-cinquième année, n° 21884, mardi 14 septembre 1920)

_____

LA FENÊTRE BARRÉE

_____

À cette époque, la contrée où resplendit maintenant la ville de Cincinnatti n’était qu’une immense et sauvage forêt. Pourtant, çà et là, en quelques clairières, des trappeurs vivaient de leur chasse et faisaient le commerce des peaux de bêtes. C’étaient, pour la plupart, des gens qui avaient fui la justice de leur cité, à la suite d’une rixe mortelle, ou qui redoutaient une vengeance, ou bien encore c’étaient des misanthropes, des demi-fous. Car l’existence dans le désert végétal, sous la menace constante des fauves et des miasmes, rapprochait l’homme de l’animal. Quand, afin de vendre des fourrures, ils descendaient le long du fleuve vers la ville, plusieurs jours leur étaient nécessaires pour rapprendre à parler mieux que par monosyllabes.

L’un d’eux, un vieillard trapu, d’aspect rude, nommé Murlock, habitait, non loin de la lisière, une maisonnette de bois – dont une fenêtre était barrée. Oui, barrée avec des poutres, des lattes, clouées en désordre, comme rageusement, et, certes, bien après la construction du reste de la bicoque.

Pourtant, Murlock aimait l’air, la clarté du soleil. Sa porte était sans cesse grande ouverte. Il ne rentrait guère chez lui que pour dormir.

On ne savait pourquoi cette fenêtre demeurait obstinément barrée, car le vieil homme, qui ne parlait jamais beaucoup, s’enfermait dans un silence farouche dès qu’on le questionnait à ce sujet.

Je lui avais rendu service. Et après sa mort, le shériff du district m’apporta son fusil, une vieille carabine à piston et aussi une lettre une lettre sans orthographe, écrite d’une main malhabile et tremblante ; le vieillard avait dû passer bien des jours à la rédiger.

Voici donc l’histoire de cette fenêtre barrée.

Quand Murlock avait bâti cet asile dans la forêt vierge, il était jeune, vigoureux et épris des périls de la grande chasse ; poursuivre des fauves et vivre de leurs dépouilles lui semblait le plus magnifique destin.

Ce bonheur fut complet, quand la fille d’un aubergiste qui vivotait à dix lieues de la lisière de la forêt, sur ce qui, à cette époque, représentait une route, consentit à partager sa vie sauvage. Elle était d’esprit simple, presque une « innocente, » mais, à cause de son éclatante beauté rousse, les partis ne lui manquaient pas. Quand elle entendit Murlock parler de son existence d’aventures dans la forêt parfumée, multicolore, bruissante et redoutable, il lui sembla regarder un beau livre d’images. Malgré son père, elle épousa le trappeur. Elle fut pour lui l’épouse, la famille, le foyer, l’humanité. Il ne s’apercevait même pas de cette lenteur d’esprit, grâce à laquelle la superbe démente supportait, adorait cette vie sauvage. Jamais couple ne fut plus heureux.

Un vilain soir, en revenant de visiter des pièges à panthères, au profond de la forêt, Murlock trouva sa femme écrasée de fièvre délirante. Elle balbutiait ; elle ne le reconnut pas.

Ni voisin ni médecin à vingt lieues à la ronde ; d’ailleurs, comment la quitter ? Il se mit donc à la soigner lui-même, avec de grosses mains, maladroites, en pleurant.

Après trois jours d’inconscience croissante, tout à coup elle devint blanche comme de la cire, toute froide, avec des yeux vitreux, et Murlock, qui n’avait jamais vu s’éteindre un être humain, se sentit effroyablement isolé dans la forêt énorme, où hurlait le vent d’automne…

Il cria, sanglota, il couvrit de baisers le corps froid pendant des heures et des heures… des jours peut-être !…

Enfin, il se souvint que les pauvres morts doivent être préparés pour le repos sans réveil au sein de la nature créatrice et miséricordieuse. Il étendit le corps encore souple sur la longue table en bois brut, la chère table de leurs repas durant tant d’années. Il peigna, il enroula, il coiffa l’admirable chevelure rousse ; il joignit les mains et les maintint avec un ruban, brin de luxe retrouvé au fond d’un coffre. Tout cela, quelle torture !… Et aussi, quel effroi, ces préparatifs, dans la forêt maintenant nocturne, silencieuse, hostile…

Il avait creusé la tombe ; ce serait pour l’aurore…

Il s’assit contre la table, à sa place ordinaire, pour la veillée suprême, les coudes sur le bois âpre, la tête dans ses mains.

Mais, bientôt, un sommeil foudroyant l’accabla.

Quelques heures après, soudain, d’un seul coup, il s’éveilla pour écouter… Pour écouter avec une attention terrible… Quoi donc ?… Il ne savait ce qu’il écoutait. La lampe s’était éteinte… Et dans l’obscurité épaisse, à côté de la morte, il regardait intensément… mais il ne savait pas ce qu’il regardait. Sa respiration était suspendue, son sang immobile, comme pour augmenter encore l’affreux silence…

Quoi donc l’avait éveillé, oui, quoi ?… Et où était-ce ?…

Horreur !… La table bougeait légèrement, et il entendit un pas léger dans la chambre… oui, des pas… Des pieds nus marchaient sur le plancher… Qui marchait ainsi dans les ténèbres ?

L’épouvante le paralysa, le contraignit à ces secondes d’attente qui semblent des siècles. Il essaya vainement de dire le nom de l’épouse morte, d’étendre la main vers elle. Sa gorge était sans force, ses bras étaient comme du plomb.

Soudain, une lourde impulsion poussa la table, la lui bouscula sur la poitrine ; en même temps, il entendit, il sentit une chute sur le plancher, si violente qu’elle secoua la maison de bois… Puis des sons rauques, étouffés, confus, s’élevèrent…

L’excès de la terreur rendit à Murlock ses facultés. Il étendit les mains sur la table…

Il n’y avait rien sur la table…

La folie pousse à l’action. Sans but, sans motif, Murlock bondit au mur, saisit son fusil et fit feu, au hasard.

Dans l’éclair du coup, il aperçut une énorme panthère tirant en grondant la femme morte vers la fenêtre ouverte, les crocs fixés dans sa gorge.

Les ténèbres et le silence s’écroulèrent alors sur lui. Quand il reprit conscience, le soleil baignait de nappes joyeuses la forêt. Les bruits du jour étaient tels qu’à l’ordinaire.

Le corps gisait auprès de la fenêtre, là où l’avait abandonné le fauve mis en fuite par le coup de feu.

Les vêtements étaient dérangés, la chevelure en désordre. Du cou déchiré par la bête, un lac sanglant de beau sang vivant avait coulé. Les membres se crispaient dans une attitude de défense. La figure portait une expression d’abominable terreur. Le ruban avec lequel Murlock avait réuni les poignets était brisé. Les mains se recroquevillaient.

Entre les dents, il trouva un fragment de l’oreille du fauve.

Ces solitaires dans la forêt connaissent mal les signes de la mort.

_____

(J. Joseph-Renaud (D’après A. Bierce), « Contes des mille et un matins, » in Le Matin, trente-et-unième année, n° 11002, dimanche 12 avril 1914 ; sans l’attribution à Ambrose Bierce : « Conte du jeudi, » in L’Écho nogentais, journal républicain de l’arrondissement de Nogent-sur-Seine, quatre-vingt-dixième année, n° 60, jeudi 30 juillet 1914 ; sans l’attribution à Ambrose Bierce, « Contes de la Dépêche, » in La Dépêche, journal de la démocratie, cinquante-huitième année, n° 21516, samedi 1er octobre 1927 ; repris en volume dans le recueil Le Clavecin Hanté, Paris : Éditions Pierre Lafitte, 1920)

_____

AU PONT DU HIBOU

_____

Un homme se tenait sur un pont de bois, regardant l’eau rapide courir, écumer, à vingt pieds au-dessous de lui. Ses mains étaient liées derrière son dos. Une corde qui cerclait, lâche, son cou et qui pendait derrière son dos, était attachée au parapet, auquel l’homme tournait le dos.

L’homme lui-même était en dehors du parapet, au bout d’une planche appuyée sur deux traverses qui dépassaient. À l’autre extrémité de la planche se trouvaient les exécuteurs, un lieutenant et un sergent de l’armée fédérale américaine.

Tout à l’heure, le lieutenant quitterait la planche. Puis le sergent en ferait autant. Et, comme tous deux faisaient contrepoids, la planche basculerait ; le condamné tomberait dans l’espace : la corde le retiendrait – par le cou…

Sur la berge, une compagnie d’infanterie présentait les armes. Le capitaine se tenait à droite de la ligne, la pointe de son épée sur le sol, sa main gauche sur sa main droite.

Personne ne bougeait. La Mort est un dignitaire qui, lorsqu’il arrive après avoir été annoncé, doit être reçu avec des marques de respect, même par ceux qu’il n’impressionne pas. Dans l’étiquette militaire, l’immobilité est une des formes de la déférence.

*

L’homme qu’on allait pendre avait environ trente-cinq ans. C’était un civil, un planteur. Ses cheveux bruns, longs, encadraient son visage énergique, distingué. Rien en lui d’un vulgaire assassin. Le code militaire prévoit l’exécution de gens très différents et les gentlemen ne sont pas exclus…

Celui-là, nommé Carton Farquhar, était un citoyen du Sud ; il avait essayé, patriotiquement et vainement, d’incendier « le pont du Hibou, » qui allait maintenant lui servir de potence…

Le lieutenant enjamba doucement le parapet ; le poids du sergent empêchait seul la planche de basculer.

Carton Farquhar, qui avait refusé qu’on lui bandât les yeux, regarda un instant l’appui incertain de ses pieds et l’onde qui coulait en bouillonnant. Un morceau de bois y dansait ; il le suivit des yeux…

Pour fixer ses dernières pensées sur sa femme, sur ses enfants, il baissa les paupières, mais un son régulier, sourd, qu’il ne pouvait ni comprendre, ni ignorer, retentit en son crâne. On eût dit qu’un marteau de forgeron frappait de grands coups sur l’enclume. Cela semblait tout près et pourtant éloigné. Il écouta chaque heurt avec impatience et aussi – pourquoi donc ? – avec appréhension. Les intervalles de silence devinrent de plus en plus longs… Comme des heures séparaient maintenant un coup de l’autre.

Ce qu’il entendait là, c’était le tic-tac de sa montre…

Il rouvrit les yeux, et aperçut encore l’eau là-bas, au-dessous…

« Si je pouvais libérer mes mains, pensa-t-il, je dégagerais ma tête du nœud coulant et je sauterais dans le fleuve. En nageant entre deux eaux, peut-être éviterais-je les balles ; je regagnerais ma demeure, qui, Dieu merci, est en dehors de l’invasion ! Ma femme ! mes petits ! »

Le capitaine fit un signe au sergent qui bondit par-dessus le parapet.

La planche bascula…

*

Carton Farquhar tomba dans l’eau comme une masse de plomb. Il perdit conscience. Une douleur à la gorge et aux poignets l’éveilla. Un sentiment de plénitude, de congestion, le gênait. Mais le froid qui l’enveloppait lui restitua la pensée…

Il comprit que, la corde s’étant cassée, il venait de tomber dans le fleuve.

Il ouvrit les yeux, et, à travers des ténèbres, il vit au-dessus de lui une lumière lointaine, inaccessible. Il descendait encore dans l’eau, car la lumière s’affaiblit jusqu’à disparaître. Puis, elle recommença à luire ; elle augmenta et il sut ainsi qu’il revenait à la surface…

Il n’eut pas conscience qu’il faisait effort, mais une douleur aiguë à ses poignets lui révéla qu’il essayait de dégager ses mains. Il donnait son attention à cette lutte comme un badaud observe un jongleur, sans intérêt dans le résultat. Quel splendide effort ! Quelle force magnifique, surhumaine ! Ah, bravo !… La corde cédait !… Il observa curieusement comme ses mains vinrent vite débarrasser son cou du nœud coulant enfoncé dans la chair…

Il sentit sa tête émerger ; la lumière aveugla ses yeux, il but une longue gorgée d’air. Ah ! la caresse des petites vagues du fleuve sur son visage !… Il vit la forêt sur une berge, et, sur l’autre, en silhouettes contre l’horizon, les soldats qui gesticulaient ; ils étaient énormes, avec des mouvements grotesques, horribles.

Le capitaine leva son sabre, un léger nuage de fumée s’éleva, des balles crépitèrent autour de Farquhar. Il plongea, il plongea aussi profondément qu’il le put ; l’eau hurlait dans ses oreilles avec la voix tonitruante du Niagara.

Quand il revint à la surface pour respirer, il vit qu’il avait été longtemps sous l’eau, car il se trouvait maintenant loin du pont du Hibou. Il nageait de toutes ses forces. Son cerveau était aussi énergique que ses bras et ses jambes. Il pensait avec la rapidité de l’éclair… Jamais, en ses meilleurs jours, il ne s’était senti autant de vitalité physique, de lucidité intellectuelle.

Le sable heurta ses pieds. Le bord ! Quelques secondes après, il était à l’abri dans les bois.

Sauvé !

*

Tout le jour, il marcha vers le Sud sans rencontrer personne. La forêt semblait interminable. Il ne s’était jamais aperçu qu’il vivait dans une contrée aussi sauvage. Une révélation inquiétante, vraiment !…

Au crépuscule, brisé, sanglant, il trouva enfin devant lui, soudain, une route qui devait mener dans la bonne direction. Elle était aussi large et droite qu’un boulevard de grande ville, et pourtant déserte. Tout y était régulier, géométrique…

Au ciel brillaient de grandes étoiles d’or, nouvelles lui sembla-t-il, et groupées en constellations étranges. Leur ordonnance n’avait-elle pas une signification secrète, maligne ?

Il perçut des bruits singuliers. Même, entre les branches des halliers, il entendit – oui, il entendit ! – murmurer dans une langue inconnue… Son cou lui faisait mal, il ne pouvait fermer ses yeux congestionnés. Sa langue desséchée brûlait ; il la reposa en l’avançant entre ses dents, en plein air froid…

Comme le gazon était doux, il ne le sentait plus sous ses pieds !…

… Certainement, malgré ses souffrances, il a dû s’endormir en marchant, car maintenant une nouvelle scène lui apparaît. Peut-être vient-il seulement de s’éveiller d’un délire ?… Il se trouve à la porte de sa maison !… Tout y brille dans la lumière du matin. Sans doute a-t-il voyagé la nuit entière. Au haut de l’escalier, sa femme lui tend les bras avec un sourire de joie ineffable. Comme elle est séduisante !… Il s’élance vers elle, les bras tendus…

Comme il va l’étreindre, il sent un coup terrible à la nuque, une grande lumière blanche l’aveugle. Une détonation énorme l’assourdit… Puis, tout est silence et ténèbres…

… Carton Farquhar était mort. Son cadavre, le cou brisé, se balançait doucement dans l’air, sous le pont du Hibou.

L’instant de la mort est plein de rêves qui semblent durer des heures, des jours.

_____

(J. Joseph-Renaud (D’après Amb. Bierce), « Contes des mille et un matins, » in Le Matin, trente-et-unième année, n° 11029, samedi 9 mai 1914 ; sans l’attribution à Ambrose Bierce, in La Provence sportive, journal bi-hebdomadaire de tous les sports, douzième année, n° 1269, samedi 6 juin 1914 ; sans l’attribution à Ambrose Bierce, « Variété, » in Journal de St-Quentin et de l’Aisne, quatre-vingt-seizième année, n° 162, samedi 11 juillet 1914 ; sans l’attribution à Ambrose Bierce, « Les Contes de la Frontière, » in La Frontière, journal politique & feuille d’annonces légales de l’arrondissement d’Avesnes, cinquante-deuxième année, n° 2, samedi 13 janvier 1923 ; sans l’attribution à Ambrose Bierce, « Conte du lundi, » in L’Éclair comtois, journal d’union libérale quotidien, vingtième année, n° 6626, lundi 29 janvier 1923 ; repris en volume dans le recueil Le Clavecin Hanté, Paris : Éditions Pierre Lafitte, 1920)

_____

L’ORTEIL EN MOINS

_____

La vieille maison des Mantish était hantée. Les gens les plus sceptiques – et il y en avait beaucoup dans l’Amérique du Nord de 1810 ! – convenaient qu’il se passait là des faits étranges…

C’était une demeure abandonnée, au bord d’un chemin où nul ne passait. On avait vu des silhouettes blanches errer autour, y entrer, en ressortir, bien que les portes fussent hermétiquement closes. Parfois, au plus noir de la nuit, d’étranges lumières s’allumaient derrière les vitres poussiéreuses…

Dix ans auparavant, cette maison était riante. Les Mantish l’habitaient. Un jour, dans un accès de fureur alcoolique, le mari étrangla sa femme et son enfant. Quant il revint à la conscience, il s’enfuit.

L’horrible meurtre ne fut constaté que deux jours après. Le criminel ne devait jamais être rejoint. Quant tout fut terminé, l’autorité du district fit fermer la maison.

Peu à peu, elle acquit son aspect sinistre et sa mauvaise réputation.

Le vieux Cash, le frère de Mrs. Mantish, affirmait avoir bien des fois reconnu sa sœur et son neveu dans les formes blanches, qui semblaient habiter encore la demeure déserte.

… Ce soir-là, trois rudes cowboys, King, Sancher et Rozzer, menaient grand bruit, dans l’auberge du village.

Non loin d’eux, il y avait un homme qui habitait depuis quelques jours une chambre de l’auberge. On l’appelait Grossmith.

« Je hais toutes les difformités physiques. Elles correspondent toujours à des difformités morales ou mentales, » s’écria King qui était le plus âgé des trois hommes.

Rozzer répondit avec gravité :

« Alors, une jeune personne qui n’aurait pas de nez ne deviendrait en aucun cas Mrs. King ?…

– Certainement non, même si elle possédait des millions !

– N’exagère pas ! plaisanta Sancher.

– Jadis, n’ai-je pas rompu avec cette délicieuse miss Cash en apprenant qu’on lui avait amputé un orteil ?

– On connaît cette histoire. La pauvre fille se maria avec un gentleman moins susceptible en ce qui concerne les orteils, mais qui finit par l’étrangler.

– Si cette canaille de Mantish se conduisit aussi sauvagement, ce fut peut-être le jour où il découvrit que sa femme n’avait pas d’orteil au pied droit ! »

Rozzer dit alors à voix basse, et en désignant l’étranger :

« Regardez donc cet homme. Comme il écoute ce que nous disons !

– Nous crions assez haut pour qu’il entende sans avoir besoin d’écouter ! »

Mais King regardait l’étranger avec insistance. Il finit par l’interpeller sur un ton violent :

« Hé ! là-bas, vous feriez bien d’aller vous asseoir dans un autre coin de l’auberge, car vous n’avez évidemment pas l’habitude de vous trouver avec des gentlemen. »

L’interpellé, blanc de fureur, bondit vers King.

Sancher s’interposa.

« Voyons, King, il n’y avait pas de quoi employer un pareil langage… Retire ce que tu as dit.

– Pourquoi donc ?… On n’a pas à être poli avec un porc ! »

King n’avait pas terminé ces paroles qu’il recevait en pleine figure le contenu du verre de l’étranger.

Avec un calme surprenant, il s’essuya le visage et reprit :

« Je réclame la satisfaction due à quiconque reçoit une injure !… »

C’était la pleine époque des duels « à l’américaine. » Les combats singulier avaient pris en Amérique une sauvagerie parfois cocasse. Les conditions, toujours graves, et que l’offensé imposait, s’augmentaient d’ordinaire d’une sorte de fantaisie macabre.

« Connaissez-vous les usages de ce pays ? demanda Rozzer à l’étranger.

– Votre damné ami peut choisir l’arme, l’endroit et l’heure. »

Il y avait une carriole à la porte. Rozzer, Sancher et l’étranger s’assirent sur le banc du fond. King prit les rênes et fouetta le cheval.

La nuit était affreuse, pleine de rafales. Entre des nuages sulfureux, parfois une effrayante lueur lunaire glissait.

Devant la maison Mantish, la voiture s’arrêta. King sauta à terre.

L’aspect de la demeure, par cette nuit, était sinistre ; l’étranger lui-même en sembla impressionné.

« Où donc m’avez-vous conduit ? grommela-t-il.

– J’ai le choix du lieu et de l’instant… répondit King. Vous êtes moins fier que lorsque vous m’avez jeté du whisky au visage !… Est-ce que, par hasard, vous auriez peur de ce qui revient ici ?… »

L’étranger cracha à terre.

« Je n’ai peur de rien et je veux avoir votre damnée peau, » dit-il d’une voix rauque.

On parvint difficilement à ouvrir la porte. À l’intérieur, c’était l’ombre opaque, menaçante.

Ils suivirent presque à tâtons une large pièce où la lueur de leur bougie faisait danser de grandes ombres.

Un épais tapis de poussière rendait les pas silencieux. L’air sentait le moisi, la cave.

La pièce avait deux fenêtres, bouchées par la poussière et la vétusté. Pas de cheminée, pas de meubles.

Les quatre hommes s’étaient arrêtés sur le seuil.

« Allons, remplis ton rôle, » dit King à Rozzer.

Ces mots éveillèrent dans la salle vide des échos pareils à des murmures vivants. Et ce fut d’une voix mal assurée que Rozzer ordonna, suivant le rite, à King et à Grossmith :

« Déshabillez-vous !… »

Chapeaux, habits, gilets, cravates furent retirés et jetés dans le couloir. King tendit à Rozzer deux longs couteaux à bœuf.

Celui-ci les tira de leur gaine et les examina attentivement.

« Ils sont exactement pareils, » déclara-t-il.

Chaque combattant en prit un ; puis Rozzer, toujours selon la coutume, fouilla les adversaires afin d’établir qu’ils ne portaient pas d’autre arme.

« Maintenant, tout est prêt… Monsieur Grossmith, veuillez vous placer dans ce coin. »

Il indiquait l’angle de la salle le plus éloigné de la porte. Grossmith s’y rendit tandis que King se mettait dans le coin opposé, c’est-à-dire près de la porte.

Les deux combattants se regardaient, la main crispée sur le couteau.

À cet instant, la bougie s’éteignit. Peut-être Rozzer l’avait-il soufflée, ou bien un soudain courant d’air s’était-il trouvé trop fort pour la petite flamme. En tous cas, l’effet fut intense.

« Gentlemen, dit la voix de Rozzer qui semblait étrange dans ces ténèbres, gentlemen, nous allons nous retirer ; vous ne bougerez pas jusqu’à ce que vous entendiez la porte extérieure se refermer. Ensuite, que Dieu vous assiste ! »

Il y eut le bruit de la porte de la salle poussée. Enfin, celle de la maison retentit.

*

Le lendemain, le soleil brillait sur la campagne, quand le shériff Adams, deux agents de police, Rozzer, King, Sancher et Mr. Cash, le frère de la pauvre Mrs. Mantish, s’arrêtèrent devant la maison.

Au bout du couloir, on ouvrit la porte de la salle… Était-elle déserte ?.. Non. Quand les yeux se furent habitués à la demi-obscurité, ils distinguèrent quelque chose dans l’angle le plus éloigné de la porte.

Il y avait là un homme accroupi… Il se tenait sur un genou, le dos dans l’angle du mur, les épaules levées jusqu’aux oreilles, les mains étendues devant le visage détourné…

Le shériff tira sur un des bras qu’il sentit raide et froid. D’un seul coup, sans quitter sa pose contractée, le cadavre roula sur le côté ; il offrait ainsi sa figure au jour douteux qui venait de la porte.

Et Mr. Cash s’écria:

« Seigneur !… C’est Mantish !

– Oui, c’est lui, ajouta King triomphant. Dès le premier instant, je l’avais reconnu ! Autrefois, il portait toute sa barbe et avait les cheveux longs ; mais je ne m’y suis pas trompé. Quand, hier soir, par une supercherie qui était la plus légitime vengeance, je me suis glissé hors de cette pièce obscure, en même temps que Rozzer et Sancher et que je suis rentré avec eux, je savais que l’homme, ainsi laissé seul en proie à toutes les horreurs de l’ombre et du remords, n’était autre que Mantish, le meurtrier !

– Vous avez épargné de la besogne à l’exécuteur dit le shériff ; mais de quoi donc ce misérable est-il mort ? »

En effet, Mantish était encore dans le coin où, la veille, Rozzer l’avait placé. Son attitude et son visage attestaient une épouvante sans nom…

Qu’avait-il donc vu dans les ténèbres ?…

Rozzer, King et Sancher racontèrent ensuite bien souvent qu’à ce moment-là les hommes réunis dans cette salle constatèrent un fait qui leur fit connaître la peur, la vraie peur…

Sur la couche épaisse de poussière qui revêtait le sol, à côté des traces de leurs pas et de ceux de Mantish, il y avait, très nettes, celles de quatre pieds nus ; deux étaient évidemment ceux d’un enfant, les deux autres ceux d’une femme.

De l’endroit où ces traces se terminaient, c’est-à-dire tout près du cadavre, elles n’étaient pas revenues…

Cash, livide, s’écria en les désignant :

« Regardez… le gros orteil du pied droit manque… Ce sont les pas de Gertrude !… »

Gertrude était le prénom de Mrs. Mantish, la sœur de Mr. Cash, et la femme de l’assassin dont le cadavre gisait là…

_____

(J. Joseph-Renaud (D’après Amb. Bierce), « Contes des mille et un matins, » in Le Matin, trente-et-unième année, n° 11207, mardi 3 novembre 1914 ; repris en volume dans le recueil Le Clavecin Hanté, Paris : Éditions Pierre Lafitte, 1920)

_____

LES YEUX

_____

« … Il est attesté par de nombreux et sages témoins que les yeux des serpents ont une irrésistible puissance magnétique… »

Cette phrase fit sourire Harker Brayton. Il venait de la rencontrer dans un vieil ouvrage d’histoire naturelle qu’il lisait, ce soir-là, dans sa chambre.

« Comment a-t-on jamais pu croire à de telles sottises ? » pensa-t-il, en abaissant machinalement le livre.

Alors, quelque chose, en un coin obscur de la chambre, attira son attention…

Il voyait dans l’ombre, sous le lit, deux points lumineux rapprochés l’un de l’autre. Oh ! il s’en soucia peu !… Et il reprit tranquillement sa lecture.

Mais, quelques instants après, une impulsion lui fit abaisser encore le livre et rechercher ce qu’il avait vu… Les deux points lumineux étaient toujours là, peut-être plus nets que tout à l’heure.

Ils étaient d’ailleurs trop dans l’ombre pour révéler leur nature à l’attention superficielle que Harker Brayton leur prêtait.

Il se remit à lire. Soudain, la phrase lue déjà lui suggéra une pensée qui le fit sursauter… Le volume, glissant de sa main, tomba sur le parquet…

Maintenant Brayton, à demi levé, regardait intensément dans l’ombre, sous le lit, où les deux points lui semblaient briller avec une force accrue… Son attention se concentrait anxieusement… Bientôt, elle devina, elle aperçut, près d’un pied du lit, les anneaux repliés d’un serpent !… oui, un long serpent, dont les deux points brillants étaient les yeux.

L’horrible tête plate, sortie un peu des anneaux concentriques, pointait fixement vers lui. Les yeux n’étaient plus de simples points lumineux ; ils regardaient les siens, avec attention…

… Harker Brayton était, pour l’instant, l’hôte d’un savant connu, le docteur Druring, en une vieille demeure dont une aile constituait à la fois un laboratoire, un musée et une « serpenterie. » Les goûts scientifiques du docteur Druring allaient vers les tortues et les serpents… les serpents surtout !

Sa femme et ses filles craignaient fort cette « serpenterie » et ne s’y rendaient jamais. Elles n’en voyaient les redoutables hôtes que lorsque, empaillés luxueusement, ils venaient orner un vestibule, un hall ou un fumoir… Orner ? à l’avis du docteur ! car, vivants ou « naturalisés, » elles abhorraient ces immondes reptiles… D’autant plus que certains de ceux-ci avaient été plusieurs fois trouvés – et vivants ! – hors de la « serpenterie, » en des endroits de la maison où leur présence était terriblement dangereuse.

*

… M. Brayton ne fut pas violemment affecté par ce qu’il venait d’apercevoir. Un sursaut de surprise, un frisson de dégoût… Sa première pensée fut de sonner. Les domestiques n’étaient pas couchés. On viendrait. On capturerait le serpent ou on le tuerait.

Mais, bien que le cordon de sonnette pendît à sa portée, il ne fit pas le geste. En effet, il était plus ému par la bizarrerie que par le danger de ce qui lui arrivait…

Il ignorait l’espèce de ce serpent… Il en discernait mal la longueur… Quel était le péril ? Morsure empoisonnée ou étreinte ?… En tout cas, le reptile était de trop, impertinemment de trop, en cette chambre paisible…

Brayton se leva. Il allait se retirer, à reculons, jusqu’à la porte, doucement, sans effrayer le reptile, sans le quitter du regard.

Mais si l’horrible chose rampante le suit ?… Eh bien ! il y a au mur des sabres asiatiques… Il en saisira un…

Donc, Brayton leva le pied droit pour commencer sa prudente retraite… Il le leva seulement, car il ressentit une aversion profonde, bizarre, pour la fin de ce geste… une aversion qu’il voulut s’expliquer…

« Je ne suis pas poltron et, quoiqu’il n’y ait personne là, instinctivement j’hésite à reculer !… »

Le pied droit toujours suspendu, il s’appuyait d’une main sur le dos d’une chaise afin de conserver son équilibre…

« Sottise que cet amour-propre… Aussi, je recule d’un grand pas !… »

Il leva le pied un peu plus haut et le replaça vivement sur le sol, un peu en avant de l’autre pied… Oui, en avant !… comment cela s’était-il produit ? Il ne s’en rendait pas compte…

Il essaya aussitôt de reculer avec le pied gauche… Même résultat : le pied gauche vint se mettre en avant du pied droit…

Sa main étreignait la chaise, au bout du bras tendu en arrière… Oh ! sa main étreignait terriblement !… Elle ne voulait pas lâcher… elle en était toute blanche…

La tête mauvaise du serpent pointait toujours hors des anneaux enroulés. Elle n’avait pas bougé, mais les yeux étaient maintenant des étoiles électriques, pétillantes…

Brayton, affreusement pâle, respirait par saccades rauques. Il fit, il ne put s’empêcher de faire, un autre pas en avant… un autre encore… tirant derrière lui la chaise… la chaise qui, soudain abandonnée, tomba bruyamment contre le pied de la table… Les yeux du serpent étaient deux soleils… deux soleils multicolores grandissant à l’infini, et diminuant…

Soudain, tout disparaît… Où donc est-il ?… Voici qu’il entend… où donc ?… des heurts sourds, continuels de tam-tam… Cela devient le grondement distant d’un orage qui s’éloigne… Et tout s’éclaire… un merveilleux paysage glisse devant Brayton… un paysage éclatant de soleil et de pluie, immense, et qui abrite cent villes distinctes. Au milieu, un serpent prodigieux, un monstre de l’Apocalypse, couronné d’une tiare d’or, évolue en lents enroulements – et le regarde… le regarde…

… Son visage est violemment cogné. Réveil !… Où ?… Ah ! oui, là !… il vient de tomber face en avant sur le plancher… Du sang coule de son nez, de ses lèvres…

*

Quelques minutes, il reste étourdi, les yeux clos, la bouche haletante contre la poussière du mince tapis… Puis la conscience lui revient… il comprend que cette chute, en détournant ses yeux, a rompu la fascination… Sauvé !… Qu’il ne laisse pas reprendre son regard et il pourra fuir…

Mais elle est trop affreuse, la pensée du serpent qui se tient là, près, sans doute dans ce ramassement qui précède le bond… Oui, trop affreuse… À ce degré, l’horreur devient attirante… irrésistible… Il veut savoir… Il veut…

Il leva la tête, apporta ses yeux à l’impitoyable regard et fut encore un esclave, un jouet, une pauvre chose humaine passivement soumise à l’immonde bête.

À plat ventre, à un mètre des yeux, il se dressait sur les coudes, la tête renversée en arrière, les jambes allongées… De l’écume moussait à ses lèvres… Des convulsions nerveuses secouaient d’une façon presque reptilienne son corps… Il se courbait en arrière, jetait ses deux jambes ensemble d’un côté, de l’autre… Chaque mouvement le rapprochait un peu du serpent… Ses mains s’arc-boutaient au sol dans un effort désespéré pour résister à l’attirance – mais, incessamment, il avançait sur les coudes…

… Le docteur Druring et sa femme étaient assis dans le salon quand un long cri retentit dans la maison…

Mr. et Mrs. Druring se levèrent brusquement… Le cri se fit entendre encore, plus faible…

Le docteur montait déjà l’escalier. Dans le corridor, devant la chambre de Brayton, il trouva plusieurs domestiques qui avaient entendu, eux aussi. Ils entrèrent ensemble…

Brayton gisait face contre terre, enfoncé sous le lit jusqu’aux épaules. Ils le tirèrent en arrière, le retournèrent sur le dos… Il était mort. Du sang, de l’écume, barbouillaient son visage. Ses yeux distendus portaient encore une telle expression d’épouvante que les domestiques reculèrent…

« Une attaque sans doute… le cœur ! » dit le savant en s’agenouillant près du corps…

Son regard alla, par hasard, sous le lit.

« Mon Dieu !… comment cela se trouve-t-il ici ?… »

Il étendit le bras, saisit le serpent et le projeta, encore enroulé, à l’autre bout de la chambre où sa chute fit un bruit sec, où il demeura immobile.

C’était un serpent empaillé. Ses yeux étaient deux clous de cuivre.

_____

(J. Joseph-Renaud (D’après Amb. Bierce), « Les Mille et un Matins, » in Le Matin, trente-sixième année, n° 13034, mercredi 5 novembre 1919 ; sans l’attribution à Ambrose Bierce : « Contes du journal de Vichy, » in Journal de Vichy, journal des baigneurs, soixante-dix-neuvième année, lundi 22 septembre 1924 ; « Les Chefs-d’œuvre du conte contemporain, » avec des modifications, sous le titre « Le Regard » et sans l’attribution à Ambrose Bierce, in L’Intransigeant, le journal de Paris, n° 51806, vendredi 12 mai 1939 ; repris en volume dans Le Clavecin Hanté, Paris : Éditions Pierre Lafitte, 1920)

_____

☞ Nous profitons de l’occasion qui nous est offerte pour signaler que la nouvelle d’Ambrose Bierce a été plagiée par P. Bianchi, sous le titre : « Les Points mystérieux, » pour le « Grand Prix littéraire Benjamin, » conte n° 36, dans l’hebdomadaire Benjamin, treizième année, série nouvelle, n° 125, jeudi 14 janvier 1943.

_____

_____

LA CHOSE D’ÉPOUVANTE

_____

Le Coroner termina le résumé de l’affaire, telle que l’établissaient divers témoignages et le rapport du médecin légiste. Les sept jurés approuvèrent d’une secousse de tête. Ces trappeurs ou bûcherons étaient de pensée lente et de geste brusque.

« Puisque le témoin, Peter Smith, ce journaliste dont la déposition aurait sans doute éclairci le cas mystérieux du pauvre Hugh Morgan, n’a pu encore être retrouvé, nous allons conclure… Êtes-vous tous d’accord pour penser que Hugh Morgan fut tué par un lion de montagne ?…

– De mémoire d’homme, on n’a vu semblable animal dans le pays ! grommela un trappeur.

– Et le corps du malheureux était broyé, déchiqueté, d’une façon telle qu’on penserait à un rhinocéros, un éléphant ou un autre animal d’Afrique… » ajouta un des bûcherons.

La porte s’ouvrit brusquement et un jeune homme entra. Il était vêtu comme on l’est dans les villes et couvert de poussière…

« Je regrette d’arriver aussi tard, dit-il, mais j’ai dû faire un long trajet afin de télégraphier à mon journal… »

Le coroner sourit aigrement.

« Votre article diffère sans doute du récit que, sous la foi du serment, vous allez nous faire ?

– Pardon !… cet article, dont j’ai ici le brouillon, peut être considéré comme une déposition devant Dieu et les hommes… Et pourtant, il est si incroyable que je l’ai envoyé non comme un reportage d’après des faits exacts, mais comme un récit imaginé !… » (1)

On fit jurer sur la Bible le jeune journaliste, selon la formule usuelle et légale. Puis le coroner reprit :

« Votre nom ?… Votre profession ?… Votre âge ?…

– Peter Smith, correspondant de presse et auteur de contes pour magazines, vingt-sept ans.

– Vous connaissiez Hugh Morgan, la victime ?

– Oui…

– Vous étiez avec lui à l’instant de sa mort ?

– Je me trouvais près de lui… Depuis une quinzaine, j’étais son hôte en ce pays… car j’aime beaucoup la chasse et la pêche… Et puis je tenais à l’étudier, lui et sa vie solitaire, un peu bizarre même… Il me semblait pouvoir créer avec lui un curieux caractère de fiction.

– Racontez comment eut lieu sa mort… Vous pouvez vous aider avec le brouillon de votre article… »

Il y eut un mouvement d’attention. Les jurés, le coroner, le public, composé aussi de rudes montagnards, s’installèrent pour bien entendre.

Le jeune homme sortit un manuscrit de sa poche et commença :

*

« Le soleil venait de se lever. Avec un chien et, chacun, un fusil de chasse à plomb, nous étions à la recherche de cailles, assez abondantes dans ces parages. Selon Morgan, nous devions en trouver surtout au-delà d’un rideau de sapins qu’il me désigna.

Pour nous rendre à cet endroit, nous traversâmes une plaine onduleuse couverte d’une sorte de jungle faite de hautes avoines sauvages et d’arbustes ; nous y étions au plus épais, Morgan me précédant de quelques mètres, quand nous entendîmes à notre droite un grand bruit… c’était comme si un animal avait parcouru la jungle dont le sommet semblait s’agiter violemment sur son passage.

« Nous venons de lever un cerf… Quel dommage qu’on n’ait pas une carabine, » dis-je.

Morgan, arrêté, dans une pose anxieuse, observait intensément les sommets de buissons qui s’agitaient… Il avait levé les deux chiens de son fusil et se tenait prêt à tirer… Il ne répondit pas…

Cette émotion me surprit, car son sang-froid dans les circonstances dangereuses était toujours remarquable…

« Allons, allons, vous n’allez pas tirer sur un cerf avec du petit plomb, » lui dis-je.

Il me répondit :

« J’ai des chevrotines dans mon canon droit et une balle dans le gauche. »

Aller à la chasse aux cailles avec un fusil ainsi chargé, qu’est-ce qui lui prenait ?… Mais comme son visage se tournait dans un effort pour mieux voir, je fus frappé de sa pâleur. Certainement, il y avait du danger près de nous…

Et ma pensée fut alors que nous avions levé non pas un cerf, mais un ours grizzly…

La grande surface végétale était tranquille maintenant… on n’y entendait plus rien d’insolite.. mais Morgan demeurait immobile dans la même attitude défensive…

« Qu’est-ce donc ?… Répondez, qu’est-ce ?… Oui… qu’est-ce ?…

– C’est, c’est… la Chose d’Épouvante, » balbutia-t-il d’une voix rauque, saccadée, que je ne lui connaissais pas.

Il tremblait !…

À cet instant, la jungle s’agita encore, inexplicablement… car on n’y apercevait rien… Non, rien ne la parcourait… On eût dit un tourbillon de vent comme il s’en forme pendant les orages. Les arbustes étaient non seulement penchés, mais aplatis sur le sol… Cela les écrasait, et ils ne se relevaient pas… Et cela se dirigeait lentement vers nous…

Cela, qu’était-ce donc ?…

Jamais jusqu’alors, je n’avais éprouvé la peur… mais je connus, en présence de cette force invisible, qui courbait et écrasait les arbustes, la pire de toutes les épouvantes, celle qu’engendre la suspension réelle ou imaginaire des lois naturelles…

Les mouvements sans cause apparente de la jungle, leur progrès vers nous, étaient beaucoup plus effrayants que dans le présent récit…

Nous avons une telle confiance dans les règles de la nature que leur arrêt nous semble une terrible menace, le début d’une catastrophe…

Morgan était décidément en proie à une terreur folle… Il épaula son arme et fit feu, des deux canons à la fois, vers l’endroit où, à trente mètres, nous apercevions des arbustes se courber comme d’eux-mêmes… La fumée du coup ne s’élargissait pas encore que j’entendis un hurlement formidable… un hurlement qui ne pouvait être que d’un animal et où il y avait pourtant je ne sais quoi d’humain… Morgan jeta son arme et prit la fuite sans se soucier de moi… Au même instant, je fus précipité à terre par un contact que je ne me suis pas encore expliqué… quelque chose qui était lourd, velu, et invisible !… Je dus demeurer quelques secondes inconscient… quelques secondes seulement… Je revins à moi aux cris affreux de Morgan… des cris que j’entendrai toujours et auxquels se mêlaient de sourds grognements, qui ne venaient pas de lui…

Je l’aperçus lui-même à une certaine distance… Je me levai péniblement et, fusil à la main, me précipitai au secours de mon ami… Ah ! puisse Dieu m’épargner de voir encore une horreur pareille… Morgan, tombé sur les genoux, la tête renversée en arrière et touchant le dos, était secoué formidablement, en tous sens, comme une proie dans l’étreinte d’une bête sauvage… À son bras droit, qui était levé haut, la main semblait manquer… du moins ne la voyais-je pas… L’autre bras était invisible… À certains instants, je ne pouvais discerner qu’une partie de son corps… qui, soudain, reparaissait… Et près de lui, autour de lui, rien d’anormal !… je ne voyais que lui et, parfois, rien qu’une portion de lui… Je ne pouvais savoir ce qui l’étreignait si furieusement… Ses cris… (oh ! quels cris !…) allaient en diminuant de force… ils se mêlaient toujours aux grognements abominables dont j’ai parlé… Comme j’arrivais près de lui, il retomba, inerte, sur le côté… Il ne criait plus…

À une certaine distance, les ondulations de la jungle au passage de l’être invisible s’éloignaient vers la lisière d’un bois… Ce fut seulement quand elles l’eurent atteinte que, dans mon épouvante, je pus les quitter du regard… Je m’empressai auprès de Morgan… Il était mort… et vous savez dans quel état… Il n’avait plus forme humaine… on ne pouvait le reconnaître qu’à ses vêtements… Autour de lui, le sol était labouré par le piétinement de pattes… ou de pieds… énormes et informes… »

Le journaliste se tut et replia son manuscrit.

« Gentlemen, dit le coroner, avez-vous quelque question à poser au témoin ? »

Un colossal bûcheron se leva.

« Je voudrais savoir de quel asile de fous le témoin s’est échappé. »

Le coroner se tourna gravement vers le journaliste.

« M. Peter Smith, on désire savoir de quel asile de fous vous vous êtes échappé.

– Cette question est insultante, mais je crois que vous avez le droit de me poser des questions insultantes… D’autre part, je sais si bien que mon récit est incroyable qu’ainsi que je vous l’ai déjà dit, je l’ai présenté à mes lecteurs comme une œuvre d’imagination, et non comme le reportage de faits exacts… Eux aussi ne m’eussent pas cru… Mais les morts parlent, quelquefois… Je vois sur cette table, parmi ses armes et quelques-uns de ses effets, le vieux registre où, chaque soir, à la chandelle, avec un gros crayon, ce pauvre Hugh Morgan inscrivait ses souvenirs de la journée… Ce registre contient probablement des précisions curieuses, car le ton de Morgan lorsqu’il me murmura : « C’est la Chose d’Épouvante » m’a donné à penser qu’il l’avait déjà rencontrée… »

Mais le coroner répondit, en mettant le registre dans sa poche :

« Ce gribouillage est antérieur à la mort de Morgan et ne peut, par conséquent, nous fournir aucun élément de conviction… Gentlemen, j’attends votre verdict… Témoin Smith, veuillez garder le silence et vous asseoir !… »

Les jurés murmurèrent entre eux, puis le chef sortit un gros crayon de charpentier et écrivit sur un morceau de papier, en s’appliquant, d’une écriture d’écolier :

« Nous, le jury, nous croyons que l’ cadavre, il fut tué par un animal sauvage, soit de c’ pays, soit échappé d’une ménagerie… nous croyons aussi qu’ ça se passa pendant qu’ not’ vieux camarade il avait une attaque d’épilepsie… »

En ordonnant à Peter Smith de se taire, le coroner lui avait fait un léger signe. Quand les jurés furent partis, il l’invita à déjeuner. Au porto, il tira de sa poche le journal de Morgan.

« Ce sont des gens très simples, ces jurés… il eût été inutile, maladroit, peut-être même cruel, de les troubler avec une hypothèse fantastique. Votre déposition les avait déjà trop émus… Pour vivre tranquillement, il faut avoir foi dans le témoignage des sens humains et dans les lois naturelles…. Maintenant, voyons ensemble ce registre… »

Après des pages sans intérêt, celle-ci attira leur attention :

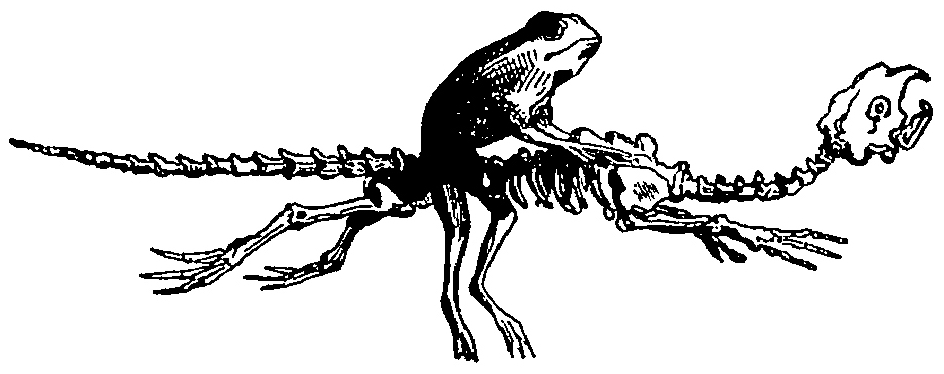

20 août. – Billy, mon vieux chien, devient singulier… Il semble parfois sentir, apercevoir, des choses là où il n’y en a pas… du moins, là où je n’en vois pas… Tantôt, il s’est mis à tourner autour d’une pierre plate assez grosse pour servir de siège à un homme… il aboyait furieusement, la gueule tournée vers cette pierre… Il aboyait non comme devant du gibier, mais comme il le fait quand un vagabond approche de ma maison…

Soudain, il prit la fuite avec terreur et je ne le revis que le soir…

Un chien ne peut-il voir avec son odorat ? … Une odeur impressionne-t-elle en lui un centre nerveux avec des images de l’être produisant cette odeur ?…

2 septembre. – Hier soir, je regardais les étoiles scintiller au-dessus de la crête de la colline, à l’est de ma maison. La nuit était pure et froide. Je les voyais avec une netteté extraordinaire… Or, l’une après l’autre, elles disparurent, de gauche à droite… Chacune s’éclipsait, mais pour un bref instant… et rien qu’une ou deux à la fois… Toutes celles qui étaient un peu au-dessus de la crête furent ainsi effacées, l’une après l’autre, comme si quelque chose était passé entre elles et moi… Quoi donc ?… La clarté nocturne m’empêcha de discerner…

Ce petit incident m’a privé de sommeil cette nuit… Malgré moi, j’y pensais… En m’éveillant, je me suis d’ailleurs trouvé ridicule… Vais-je m’inquiéter ainsi pour des scintillements plus ou moins vifs d’étoiles ?…

15 septembre. – Cela s’aggrave… J’ai trouvé autour de ma demeure des traces de pas… de pas énormes… on dirait qu’un être humain colossal… ou un singe géant… s’est promené là…

Et je dois reconnaître que je suis effrayé !… J’y pense sans cesse… oh ! mais, sans cesse… Je ne dors plus… je passe mes nuits les yeux grands ouverts, regardant la porte que je barricade comme si je craignais un siège, et la fenêtre où je tremble de voir paraître un visage affreux… L’y voir paraître ?… non, puisqu’il est invisible… Il ?… Il !… Lui !… mais qui ?… qui donc ?

20 septembre. – Quand je vais et viens dans la montagne, il me semble qu’on me suit, de tout près, qu’on s’arrête quand je m’arrête… Cette impression est si forte qu’elle doit avoir une cause réelle… Plusieurs fois, je me suis retourné brusquement : personne !… J’ai crié : « Qui est là ?… Parlez ! » On n’a pas répondu.

Le sommeil m’accable chaque soir… Oh ! comme je dormirais bien… Mes yeux brûlent… Mais je n’ose pas… à mesure qu’approche l’heure du repos, mon anxiété redouble… Je ne me couche pas, je ne m’étends pas, car je veux veiller… Je le sens qui rôde autour de la maison… Je ne veux pas être endormi, sans défense, si, malgré mes précautions, il entrait !… (2)

27 septembre. – Il est venu autour d’ici à nouveau… Sa présence m’est de plus en plus évidente… Hier, j’ai vu un seau d’eau que j’avais puisé dix minutes auparavant se lever seul dans l’air, s’incliner doucement, se reposer à terre comme si quelqu’un venait d’y boire… quelqu’un d’une taille et d’une force colossales…

Pourtant, ce n’est d’ordinaire que la nuit qu’il vient… Je veillerai ce soir avec mon fusil…

28 septembre. – Hier, je me suis embusqué dans un buisson à vingt mètres de l’endroit où plusieurs fois j’ai vu les traces de ses pas… J’étais bien caché… J’avais mon fusil chargé, un canon de chevrotines, l’autre à balle… Je suis sûr de n’avoir point dormi… Je n’ai rien vu… absolument rien vu passer sur cet endroit, un champ sablonneux, qu’il semble tant affectionner… Et, à l’aube, j’y ai trouvé encore des traces de Lui !

J’ai peur de… Car, si tout cela est réel, je deviendrai fou et, si c’est imaginaire, je suis déjà fou.

3 octobre. – Je ne partirai pas… Il ne me chassera point de chez moi… C’est ma maison, mon champ… Et je ne suis pas un lâche…

5 octobre. – Je ne peux plus supporter. Heureusement, le jeune Peter Smith va venir passer quelque temps chez moi. Il est instruit, intelligent, au courant de tout ce que les savants ont découvert ces temps-ci. Cela me réconfortera de l’avoir près de moi…

Et puis je verrai bien, à ses façons, s’il me croit fou !

7 octobre. – J’ai la solution du problème – elle m’est venue la nuit dernière – soudainement… ce fut comme une révélation divine. Et combien elle est simple, terriblement simple…

Il y a des sons que nous ne pouvons entendre.

À chaque extrémité de l’échelle musicale sont des notes qui n’impressionnent pas cet instrument imparfait qu’est l’oreille humaine. Elles sont on trop élevées ou trop graves… J’ai vu des bandes de sansonnets, occupant plusieurs arbres épais et rapprochés, en complet silence, au crépuscule, soudain sauter dans l’air et s’envoler, tous ensemble, d’un seul élan… Tous ensemble, comment cela pouvait-il se faire ?… Ils ne pouvaient se voir les uns les autres, étant séparés par des paquets de branches… Un chef ne pouvait être visible que d’une très faible partie des autres. Il devait donc y avoir un signal, un commandement, donné par l’un d’eux, mais si aigu que je ne l’entendais pas… J’ai fait la même observation au sujet de cailles occupant les deux versants d’une colline et, en plus, séparées par des buissons épais… Elles aussi prenaient leur vol toutes en même temps… pareille simultanéité attestait l’existence d’un signal quelconque donné par l’une d’elles et qui ne tombait pas sous mes sens…

Il est un fait bien connu des marins : une bande de baleines jouant ou se nourrissant à la surface de la mer, à une grande distance les unes des autres, séparées notamment par la convexité de la planète, parfois plongent toutes ensemble, et disparaissent à la même seconde… Un signal a été donné, trop grave pour être entendu par le marin qui les observe du haut d’un mât, mais dont la vibration est sentie par les soutiers et les émigrants dans la cale… De même, certaines notes basses de l’orgue, à peine perceptibles à l’oreille, mettent une puissante vibration dans les pierres de la cathédrale.

Or, il en est de même avec la vision. À chaque extrémité du spectre solaire se trouvent des rayons dits « actiniques » ou « chimiques » que notre œil n’aperçoit pas et dont, pourtant, le chimiste constate la présence indéniable. Ces rayons ont une coloration que nous ne discernons pas. L’œil est, lui aussi, un instrument imparfait : il ne voit que quelques octaves de la réelle « échelle chromatique »… Donc, je ne suis pas fou : il y a des couleurs que nous ne voyons pas, des couleurs invisibles…

Et, Dieu me protège !… la Chose d’Épouvante est d’une couleur de ce genre… Elle est invisible… Il y a donc des êtres invisibles… Et je ne suis pas fou…

La contrée que j’habite est sauvage, mal explorée… plus à l’est s’étendent de grandes forêts où nul jamais ne pénétra… Ces forêts sont peut-être peuplées d’êtres invisibles et l’un s’est aventuré jusqu’ici… Il m’observe, il me guette… Que vais-je devenir ?… Est-il plus fort que moi ? ou moins fort ?… Sa race est-elle supérieure ou inférieure à la mienne ?…

Je sens en lui l’ennemi et, la prochaine fois, je ferai feu… »

_____

(1) Kipling devait montrer lui aussi, plus tard, dans A Matter of fact (Many Inventions), un journaliste publiant comme une œuvre d’imagination, un reportage parfaitement exact, mais relatant des faits si extraordinaires que le public n’y eût sans doute pas ajouté foi.

(2) Ce récit fut écrit longtemps avant par « Le Horla. »

_____

(J. Joseph-Renaud (D’après Amb. Bierce), in Le Clavecin Hanté, Paris : Éditions Pierre Lafitte, 1920)