En 1920, j’étais chargé des affaires du Consulat de France de Vladivostock. J’étais arrivé dans cette ville d’Extrême-Orient en 1918. J’avais d’abord été nommé secrétaire du Consulat. Puis, le Consul ayant été déplacé, j’avais été chargé de la direction de ce Consulat. Je reçus, en mars 1920, la visite d’un employé de la Banque Russo-Asiatique qui me demanda de me présenter son frère revenu depuis peu de la « Taïga » où il avait passé quatre années d’une dure existence.

La Taïga ! qu’est-ce donc que la Taïga ? c’est le nom généralement peu connu d’une forêt immense qui couvre une grande partie de la Sibérie. Elle commence à Tomsk et s’étend d’ouest en est jusqu’à Vladivostock ; au nord, la poussée des arbres n’est arrêtée que par les glaces de l’Océan arctique ; au sud, elle rejoint la Mongolie chinoise. Pour parler mieux à l’imagination, elle représente, d’un seul tenant, douze fois la superficie de la France entière. Le Transsibérien la traverse dans sa partie méridionale. On peut dire avec certitude qu’il n’existe pas dans le monde entier une telle étendue à la fois désertique et à la fois aussi peuplée, mais seulement d’animaux.

Désertique car, au nord du Transsibérien, les villes y sont rares. La présence même des fleuves géants de plus de 4.000 kilomètres qui traversent la forêt comme l’Ienissei, la Léna ou l’Irtych et bien d’autres, n’a point attiré des colons, ou des habitants. Aussi la Taïga est certainement le dernier refuge des animaux sauvages qui ont appris à se défier de la présence destructive de l’homme.

On chasse bien dans la Taïga, mais il est dangereux d’y aller seul ; les loups affamés y sont nombreux et, dans la partie extrême orientale de la forêt, dans l’Oussouri, le tigre abonde. Ce tigre est très différent du tigre du Bengale ou du tigre d’Indochine. Il est beaucoup plus gros, plus puissant. Il est moins beau comme pelage ; ses rayures sont moins noires, moins nettes. Peut-être est-il moins féroce, mais il n’en constitue pas moins un très grand danger, surtout lorsqu’il a goûté à un homme. Dans ce cas, comme son frère d’Indochine, il recherche avec ferveur la chair humaine. On va donc chasser dans cette forêt quand on a pu réunir un minimum de vingt fusils. La consigne est de ne pas s’écarter les uns des autres. Et on chasse sur les environs immédiats de la ligne ferrée du Transsibérien, plus habitée. Inutile du reste de s’enfoncer très avant dans la forêt, l’occasion de tirer se présente à chaque minute. On ne peut guère entreprendre une journée de chasse sans emporter avec soi un minimum de 400 cartouches. On prend une voiture dans un village pour y placer le gibier tué. Voilà donc, très résumé, l’histoire d’une chasse dans cet immense forêt. Pour en terminer le tableau cynégétique, disons que le gibier est surtout constitué par des lièvres blancs, des renards, des loups, quelques ours de grande taille.

Mais que penser d’un homme qui, avec un fusil, quelques cartouches, une hache, un couteau, des allumettes, du sel, etc., s’enfonce seul dans la Taïga avec la volonté d’y vivre pendant des mois, des années ?

C’est justement un de ces hommes qui demandait à me voir. Bien sûr, j’étais très vivement intéressé et curieux de voir surtout devant moi un homme qui avait été capable de vivre pendant des années dans cette immense et mystérieuse forêt.

Je vis entrer un homme âgé, de haute taille, aux yeux très vifs. Dès les premiers mot, il m’intéressa ; je l’invitai à déjeuner pour le connaître mieux. C’était un homme simple, un paysan à peu près illettré ; tout blanc de barbe et de cheveux, il avait la figure basanée et couturée. Il s’exprimait à la manière des paysans, ponctuant son récit de « barines » répétés.

« Oui, me dit-il, l’or abonde sur certains points de la Taïga. J’ai trouvé plusieurs « mines » dont la richesse doit être très grande. »

Il me montra alors des pépites très grosses qu’il retira simplement à pleines mains de sa poche. Puis, avec l’aide des cartes, nous réussîmes à situer à peu près l’endroit où se trouvaient ces mines. « J’offre volontiers à la France toutes ces mines ; qu’on m’en donne un peu pour vivre, c’est tout ce que je demande, » dit-il.

Je lui fis observer qu’ici en Sibérie, la France n’était pas chez elle et que, lui, Russe, n’avait pas les pouvoirs de donner libre accès à une mine d’or, même s’il l’avait trouvée le premier. Et qu’au surplus, jamais le Gouvernement soviétique n’autoriserait pareille prospection. Ces pépites avaient été trouvées par lui dans les lits ou sur les bords de très petits sous-affluents de l’énorme fleuve « la Léna. » Par les cartes, on pouvait se rendre compte qu’on se trouvait là en pays désertique, à plus de 700 verstes de Blagoviechensk, privé de tous moyens de transports. On ne pouvait se rendre à ces endroits sans de puissants moyens ; et surtout, comment se ravitailler pour une expédition devant durer plusieurs mois ? Et l’homme dit : « Mais la forêt vous ravitaille. J’y ai vécu quatre ans et je n’ai eu besoin de personne pour me nourrir, dans l’absolue liberté et le terrifiant silence d’une solitude souvent pénible.

Les seules provisions que je revenais demander au monde civilisé étaient : du thé, de la poudre, du plomb, des balles, du sel et des allumettes enfermées avec soin dans un étui hermétique ; avec cela et une bonne hache, on peut sans crainte s’enfoncer dans la Taïga. Le plus dur à supporter est le grand silence. Aussi, je parlais toujours tout haut indiquant à moi-même ce que je faisais. Par exemple : « Tiens, voilà les pins terminés, les bouleaux commencent. Je commence à avoir faim ! Mais, mon ami, tu as mangé il n’y a pas deux heures. » Je marchais alors quelque temps ; le temps était du reste difficilement appréciable, puis je répétais tout haut répondant à la question que j’avais posée à moi-même : « Possible qu’il n’y a pas plus de deux heures que j’ai mangé, mais j’ai faim tout de même et je vais manger. Qu’est-ce que tu en dis, mon ami ? » Et je m’arrêtais et faisais un nouveau repas.

Parfois survenait un incident grave : l’attaque d’un ours. Et, j’eus pas mal de ces attaques dont je ne suis pas toujours sorti sans mal, » et il montrait, avec quelque fierté, des traces profondes restées sur sa chair.

« Parfois aussi, je suivais des pistes de sangliers qui se réunissaient en bandes imposantes, de plusieurs centaines d’individus.

Mais, la deuxième année de mon exploration dans la Taïga, mon attention fut attirée violemment par les traces d’un animal gigantesques, je dis des traces gigantesques, car elles ne pouvaient se comparer, même de loin, avec celles déjà vues maintes fois des animaux bien connus de moi. On était en automne. Déjà, il y avait eu quelques grandes tornades de neige, suivies de pluies violentes. Il ne gelait pas encore ; la neige avait fondu, il y avait dans les clairières d’épaisses couches de boue. C’est dans une de ces grandes clairières, occupée en partie par un lac, que je fus vraiment saisi par la vue d’un « pas gigantesque » profondément enfoncé dans la boue. Son diamètre principal était d’environ 60 ou 70 centimètres ; l’autre diamètre d’environ 50 centimètres, ce qui signifie que cette trace n’était pas ronde, mais ovale. Il y avait quatre traces, donc quatre pieds. Les deux premiers à environ 4 mètres de l’autre paire, dont les dimensions étaient légèrement supérieures. Ces traces suivaient le bord du lac dont je vous ai parlé. Puis, brusquement, la piste se dirigeait vers l’est pour entrer dans la forêt composée d’ormes moyens. À l’entrée, je vis un énorme tas de « défécation » ; les ayant bien examinées, j’observais qu’elles étaient composées de matières végétales.

Puis, à une hauteur de 3 mètres environ, à l’entrée même de l’animal dans la forêt, je vis une rangée indéfinie de branches brisées, produites à n’en pas douter par la tête énorme du monstre se frayant un passage à l’endroit choisi par lui, sans souci des obstacles.

Je suivis la piste pendant des jours et des jours. De temps en temps, visiblement, l’animal s’était arrêté dans la clairière plus ou moins herbagée, et reprenait sa direction inflexiblement dirigée vers l’est.

Puis, un jour, je vis une autre trace presque exactement semblable, celle-ci venant du nord qui vint « se couper » avec la première. Là, des piétinements étendus de plusieurs centaines de mètres indiquaient que la rencontre avait été agitée, sinon tourmentée. Les deux animaux avaient ensuite pris ensemble la marche vers l’est, l’un suivant l’autre à quelque vingt mètres, mais mêlant ainsi leurs traces en une sorte de « labourage » profond.

Je les suivis des jours et des jours, avec la pensée que peut-être je ne les verrai jamais, mais aussi avec un certain effroi, car véritablement je ne me sentais pas de taille seul à affronter ces bêtes-là. De plus, j’étais armé d’un fusil de chasse évidemment très bon pour le gibier ordinaire. Je l’avais acheté à Nikolski-Oussouriski où je suis né. Je l’avais payé 110 roubles. Avec cet argent-là, vous comprenez, barine, qu’on peut avoir un bon fusil. Il tirait le plomb et les balles. Je me servais, comme tous les chasseurs sibériens, de douilles en laiton qui avaient l’avantage de servir indéfiniment en remplaçant l’amorce du culot de la cartouche. On versait la poudre, on la tassait, un morceau de papier ou de l’herbe sèche, puis on mettait à volonté soit le plomb, soit la balle ronde de plomb. La cartouche n’était évidemment pas « sertie » puisque la douille était en cuivre, mais, de ce fait, le coup avait moins de force qu’avec une cartouche bien sertie.

De toutes mes cartouches, au nombre d’une centaine, que je possédais à ce moment-là, je n’avais plus que cinq cartouches à balle. Il y avait bien de quoi hésiter à attaquer des animaux pareils avec un si pauvre armement. J’avais bien ma hache, mais si elle m’a bien souvent sauvé dans mes combats avec des ours, de quel secours me serait-elle en présence de pareils monstres ? Et ils étaient deux.

Je n’en continuais pas moins ma route avec la plus grande célérité. J’étais convaincu par l’aspect des traces que je gagnais du terrain sur les animaux. D’autant qu’ils n’avaient probablement aucune raison de se presser. Le froid était devenu beaucoup plus vif.

Le terrible hiver sibérien était arrivé. J’y gagnais de marcher beaucoup plus vite, le sol étant gelé. Et, le soir arrivé, je me réchauffais admirablement grâce à la « naïda » (1) des prospecteurs que vous connaissez. Je préparais mon thé, que je buvais très chaud, et m’endormais jusqu’au jour d’un sommeil de plomb.

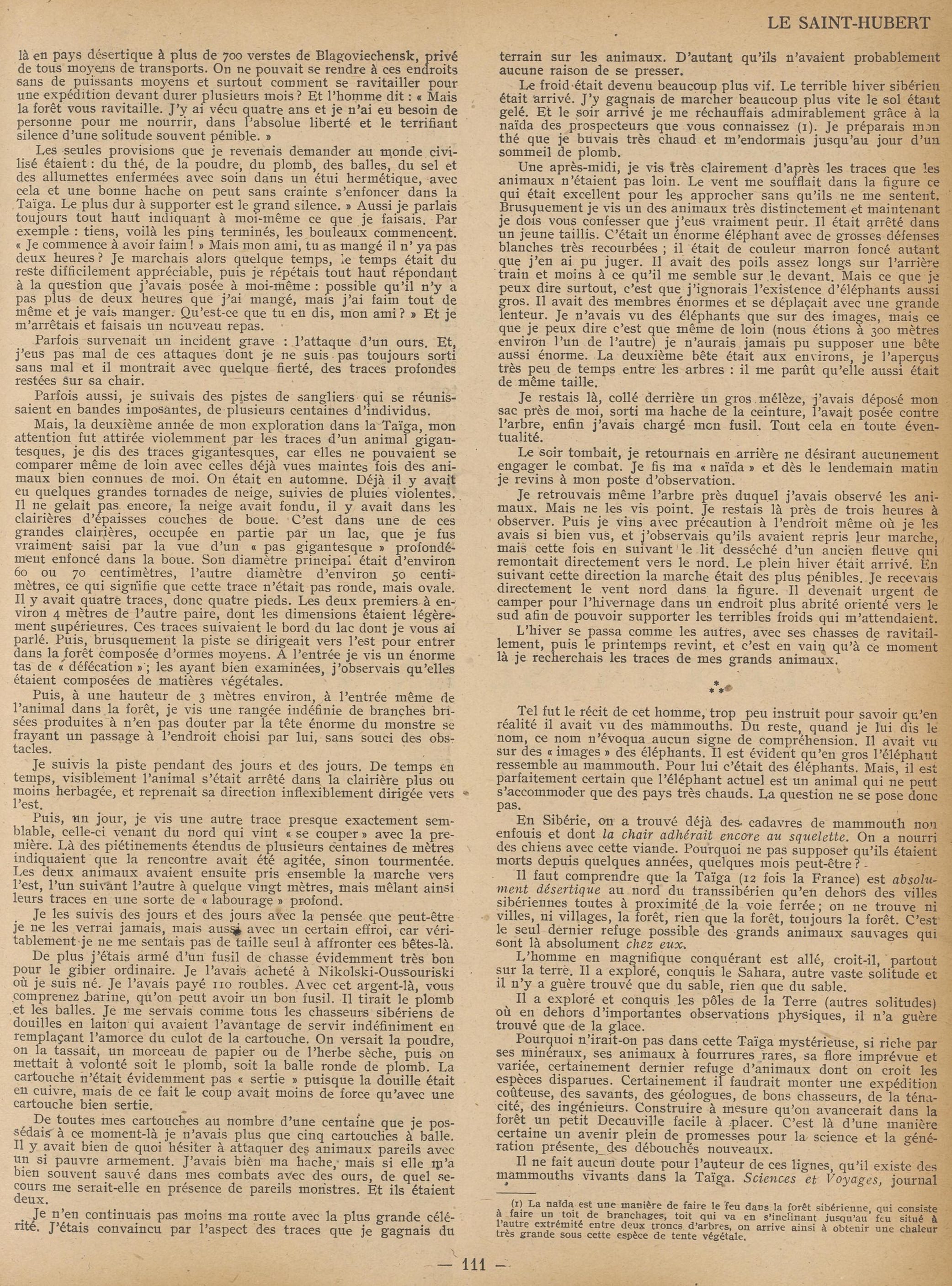

Une après-midi, je vis très clairement d’après les traces que les animaux n’étaient pas loin. Le vent me soufflait dans la figure, ce qui était excellent pour les approcher sans qu’ils ne me sentent. Brusquement, je vis un des animaux très distinctement et, maintenant, je dois vous confesser que j’eus vraiment peur. Il était arrêté dans un jeune taillis. C’était un énorme éléphant avec de grosses défenses blanches très recourbées ; il était de couleur marron foncé, autant que j’en ai pu juger. Il avait des poils assez longs sur l’arrière-train, et moins à ce qu’il me semble sur le devant. Mais ce que je peux dire surtout, c’est que j’ignorais l’existence d’éléphants aussi gros. Il avait des membres énormes et se déplaçait avec une grande lenteur. Je n’avais vu des éléphants que sur des images, mais ce que je peux dire, c’est que, même de loin (nous étions à 300 mètres environ l’un de l’autre), je n’aurais jamais pu supposer une bête aussi énorme. La deuxième bête était aux environs ; je l’aperçus très peu de temps entre les arbres : il me parût qu’elle aussi était de même taille.

Je restais là, collé derrière un gros mélèze ; j’avais déposé mon sac près de moi, sorti ma hache de la ceinture, l’avait posée contre l’arbre, enfin j’avais chargé mon fusil. Tout cela en toute éventualité.

Le soir tombait ; je retournai en arrière, ne désirant aucunement engager le combat. Je fis ma « naïda » et, dès le lendemain matin, je revins à mon poste d’observation.

Je retrouvais même l’arbre près duquel j’avais observé les animaux, mais ne les vis point. Je restai là près de trois heures à observer. Puis je vins avec précaution à l’endroit même où je les avais si bien vus, et j’observais qu’ils avaient repris leur marche, mais cette fois en suivant le lit desséché d’un ancien fleuve qui remontait directement vers le nord. Le plein hiver était arrivé. En suivant cette direction, la marche était des plus pénibles. Je recevais directement le vent nord dans la figure. Il devenait urgent de camper pour l’hivernage dans un endroit plus abrité orienté vers le sud, afin de pouvoir supporter les terribles froids qui m’attendaient.

L’hiver se passa comme les autres, avec ses chasses de ravitaillement, puis le printemps revint, et c’est en vain qu’à ce moment-là je recherchai les traces de mes grands animaux. »

*

Tel fut le récit de cet homme, trop peu instruit pour savoir qu’en réalité, il avait vu des mammouths. Du reste, quand je lui dis le nom, ce nom n’évoqua aucun signe de compréhension. Il avait vu sur des « images » des éléphants. Il est évident qu’en gros l’éléphant ressemble au mammouth. Pour lui, c’était des éléphants. Mais il est parfaitement certain que l’éléphant actuel est un animal qui ne peut s’accommoder que des pays très chauds. La question ne se pose donc pas.

En Sibérie, on a trouvé déjà des cadavres de mammouth non enfouis et dont la chair adhérait encore au squelette. On a nourri des chiens avec cette viande. Pourquoi ne pas supposer qu’ils étaient morts depuis quelques années, quelques mois peut-être ?

Il faut comprendre que la Taïga (12 fois la France) est absolument désertique au nord du Transsibérien ; qu’en dehors des villes sibériennes toutes à proximité de la voie ferrée, on ne trouve ni villes, ni villages, la forêt, rien que la forêt, toujours la forêt. C’est le seul dernier refuge possible des grands animaux sauvages qui sont là absolument chez eux.

L’homme, en magnifique conquérant, est allé, croit-il, partout sur la terre. Il a exploré, conquis le Sahara, autre vaste solitude, et il n’y a guère trouvé que du sable, rien que du sable.

Il a exploré et conquis les pôles de la Terre (autres solitudes) où, en dehors d’importantes observations physiques, il n’a guère trouvé que de la glace.

Pourquoi n’irait-on pas dans cette Taïga mystérieuse, si riche par ses minéraux, ses animaux à fourrures rares, sa flore imprévue et variée, certainement dernier refuge d’animaux dont on croit les espèces disparues ? Certainement, il faudrait monter une expédition coûteuse, des savants, des géologues, de bons chasseurs, de la ténacité, des ingénieurs, construire à mesure qu’on avancerait dans la forêt un petit Decauville facile à placer. C’est là, d’une manière certaine, un avenir plein de promesses pour la science et la génération présente, des débouchés nouveaux.

Il ne fait aucun doute, pour l’auteur de ces lignes, qu’il existe des mammouths vivants dans la Taïga. Sciences et Voyages, journal français, relatait en quelque dix lignes vers l’année 1926, un entrefilet que je recherche en ce moment, et à peu près ainsi conçu : « Des Indiens de l’Alaska ont relaté qu’ils avaient vu d’énormes animaux dont la description correspond au mammouth. Ces Indiens, gens sans instruction, étaient incapables d’inventer les détails qu’ils ont donnés touchant la description de ces animaux. » (2)

J’avais déjà relaté tout cela à mon arrivée en France en 1920. Mais, à ce moment-là, la situation politique étouffait dans l’œuf toute exploration. C’est sur le conseil d’un ami, que je me décide à saisir le grand public de ce récit, parce que, je le dis avec toute sincérité, je suis convaincu de l’existence de mammouths en Sibérie, dans la grande Taïga.

Le mammouth doit être un animal migrateur. Aussi, je n’indique l’endroit où les mammouths ont été vus qu’à titre indicatif.

Cet endroit est situé à environ 600 kilomètres ouest de Blagovietchensk, 1.400 kilomètres nord-est de Tomsk (rencontre des deux lignes Tomsk-Blagovietchensk).

–––––

(1) La « naïda » est une manière de faire le feu dans la forêt sibérienne, qui consiste à faire un toit de branchages, toit qui va en s’inclinant jusqu’au feu situé à l’autre extrémité, entre deux troncs d’arbres ; on arrive ainsi à obtenir une chaleur très grande sous cette espèce de tente végétale.

(2) Le correspondant du Saint-Hubert fait référence à un article de Victor Forbin sur la possible survivance de certains animaux préhistoriques, paru en fait le jeudi 27 mai 1920 dans Sciences et Voyages, et renfermant le passage suivant :

« À l’appui de la déclaration de M. Walter Winans sur la survivance de la grande faune préhistorique, je noterai un souvenir personnel.

J’étais en Alaska (vers 1897), quand se produisit une étrange panique parmi les chercheurs d’or qui se rendaient péniblement aux placers récemment découverts dans le lit de Yukon.

Des Indiens, affolés, racontaient qu’ils avaient été attaqués par de monstrueux animaux, alors qu’ils chassaient les caribous dans l’intérieur de l’immense presqu’île.

Comme on leur demandait des précisions, l’un d’eux dessina grossièrement la massive silhouette d’un éléphant recouvert d’une épaisse toison, et armé d’énormes défenses recourbées.

C’était le portrait d’un de ces gigantesques mammouths qui peuplèrent autrefois l’hémisphère boréal, et dont on a retrouvé en Sibérie les cadavres si bien conservés dans les toundras congelées que l’on a pu en servir la viande dans un banquet organisé à Saint-Pétersbourg entre les membres d’un congrès scientifique, quelques années avant la guerre.

Or, il n’est guère admissible que ces Indiens illettrés aient jamais lu une description du mammouth dans un livre de paléontologie ! Et l’on est tenté de supposer qu’il existe encore des mammouths dans l’intérieur de l’Alaska, qui n’a été exploré jusqu’ici que sur les côtes, et le long des fleuves importants. »

Nous reproduisons l’article ci-dessous dans son intégralité. [Note de Monsieur N]

–––––

(Gallon, in Le Saint-Hubert, organe officiel du Saint-Hubert-Club de France, quarante-cinquième année, n° 10, octobre 1946)

–––––

CHOISIS SI TU L’OSES, OU LE MAMMOUTH, CET INCONNU

–––––

Dans le Saint-Hubert d’octobre 1946, Monsieur Gallon, dans un article remarquable, nous conte le récit que lui fit, en 1920, un chasseur sibérien qui avait pénétré assez profondément dans l’immense forêt russe, la Taïga. Ce chasseur aurait vu, à une distance de 300 mètres, deux animaux ressemblant aux éléphants, mais à poils longs et de proportions gigantesques.

J’ignore tout de Monsieur Gallon, mais je sais d’après ses dires qu’il a appartenu au Corps Diplomatique. Je sais aussi qu’à l’époque où eut lieu sa rencontre avec le chasseur sibérien, la diplomatie dite démocratique et « en bras de chemise, » n’avait pas encore exercé ses ravages, et que seuls étaient acceptés dans cette carrière difficile, des hommes éminemment cultivés. Il nous est donc impossible de prendre à la légère l’histoire curieuse qu’il nous conte et les conclusions qu’il en tire.

L’auteur nous dit avec pertinence qu’il est impossible que ces animaux soient des éléphants, bêtes de pays chauds et qui ne pourraient vivre dans cette région, où sévit pendant huit mois un hiver des plus rigoureux (au-dessous de – 50°). Il ne pourrait donc être question en l’occurence que du mammouth, que l’on nous a décrit lors de nos lointaines études comme animal préhistorique.

Et depuis 1946, alors que deux hivers nous ont amené peu ou prou les grands migrateurs qui nidifient dans ces régions, personne n’a relevé ce qu’avait d’insolite cette remarque.

Je la situe bien exactement. Le Mammouth est-il un fossile et disparu depuis des millénaires ou ses derniers descendants vivent-ils encore dans l’immense forêt sibérienne ?

À quoi attribuer ce silence ! Est-ce la vie pénible qui nous est octroyée par un régime qui, en annihilant les vieilles familles, a, par le même fait, assombri les cerveaux et brisé les plumes ?

Il existe probablement encore des hommes qui ont eu la bonne fortune de chasser en Sibérie, à l’époque où la Russie des Tsars accueillait volontiers les touristes et les chasseurs. S’ils existent, et je le crois, aurons-nous la chance de voir un jour prochain l’un d’eux apporter une pierre à l’édifice dont Monsieur Gallon a jeté les bases ?

D’après les nombreux récits qui nous ont été donnés, la Taïga est une véritable forêt vierge, quasi impénétrable, tout au moins dans ses abords, où s’enchevêtrent les arbres séculaires, que la vieillesse ou une tornade a couchés les uns sur les autres.

Nous savons qu’en 1920, elle présentait encore les mêmes caractéristiques, mais depuis cette date, qu’est-elle devenue ? Le gouvernement soviétique, dont les besoins en or doivent être immenses, a-t-il exploité les minerais signalés à M. Gallon par le chasseur sibérien, ou la Taïga conserve-t-elle jalousement son mystère et ses secrets ?

Et pourtant un homme y est entré, y a vécu 4 ans, et en est revenu. D’autres que lui y ont chassé, mais que l’on n’a plus revus, surpris par le froid ou l’étreinte mortelle d’un ours. En tout cas, aucun n’a eu l’idée d’aller voir un de nos compatriotes pour lui en faire le récit. En admettant le contraire, personne, jusqu’en 1946, ne nous a révélé cette curieuse nouvelle, n’ayant probablement pas voulu y croire. Et ceci me fait penser que Galilée, forcé de se rétracter devant l’incrédulité de tout un peuple, avait néanmoins raison.

Pourquoi le Mammouth n’existerait-il pas dans cet immense refuge qu’est la Taïga (douze fois la France) et qui viendra nous éclairer en nous révélant ce qu’il sait ?

Si le mystère reste entier, ces nouvelles auront l’heur de changer nos pensées, et ceci serait un bien heureux résultat.

Mais le Mammouth, cet inconnu ! Ou comprends si tu peux !

–––––

(R. d’H., in Le Saint-Hubert, organe officiel du Saint-Hubert-Club de France, quarante-huitième année, n° 10, octobre 1949)

–––––

–––––

(Victor Forbin, in Sciences et Voyages, revue hebdomadaire illustrée, n° 39, jeudi 27 mai 1920)