II

Trois jours après, je fis sa connaissance.

Il revint, un matin.

Il était tout en noir, cette fois, et son visage avait quelque chose de tragique qui m’impressionna plus encore peut-être que le jour précédent.

La gêne de sa première visite avait fait place à une aisance quelque peu apprêtée. Et il était bien maintenant, comme je l’avais deviné, un parfait gentilhomme.

« Monsieur, me dit-il en entrant, après une légère inclinaison de la tête, ma visite n’a point pour objet la réclamation d’une somme quelconque touchant l’affaire que nous avons faite l’autre jour. Tout au plus vous demanderai-je de fixer aujourd’hui le prix définitif, par simple régularité… Je suis d’ailleurs moins pressé aujourd’hui, monsieur. Ma fille ne m’attend pas. »

Puis, avec une espèce de sourire qui me fit mal et où je crus un instant voir passer quelque vent de folie :

« Ma fille est morte ! »

Cet homme était décidément une énigme.

Et je sentais, une fois de plus, ce mélange d’effarement et de curiosité, de pitié aussi, qui m’avait bouleversé la première fois que Pesarini m’était apparu.

D’un geste, il avait refusé de s’asseoir.

Il poursuivit :

« Je resterai peu. Je suis venu surtout aujourd’hui, monsieur, pour vous remercier de la manière si bienveillante dont vous m’ayez accueilli l’autre jour. Et je pense aussi qu’après ce que vous avez fait pour moi, je vous dois, à présent que j’en ai le temps, quelques explications. Car vous n’avez pu comprendre, sans doute… Aujourd’hui, monsieur, si vous me le permettez, je vais vous dire en quelques mots l’aventure. »

Il resta debout ; et, de cette voix enchanteresse, aux résonances musicales, il me dit son histoire :

« J’ai été riche, monsieur. Très riche. Je le suis peut-être encore ; mais entendons-nous : je ne dispose pas maintenant – à mon sens, du moins – de richesses semblables à celles d’autrefois.

Ma fortune s’est changée en bibelots d’or.

J’ai dépensé peu à peu tous mes biens pour me procurer cette matière précieuse, que j’ai passé ma vie à sculpter. Et peu à peu, avec moi, j’ai ruiné tous les miens.

Est-ce un crime, cela ? Je ne sais.

Voyez-vous, monsieur, je suis bien vieux. J’ai quatre-vingt-six ans. Et je sens mes idées qui se brouillent parfois quand je réfléchis à ces choses. Je préfère ne point les approfondir. »

J’avais fait, quand il avait parlé de son âge, un geste involontaire de surprise. Il sourit un peu ; et, arrêtant sur mes lèvres, d’un signe de main, le compliment qui s’imposait, il continua :

« Je puis le dire, j’ai travaillé beaucoup, beaucoup. Et tout ce que j’ai fait, je le possède encore. Car, ainsi que je vous le disais mercredi, je n’ai jamais laissé, jusqu’à ce jour, laissé sortir de chez moi une seule de mes œuvres.

Que ce travail m’ait donné des jouissances profondes, vous le devinez, monsieur, puisque dans ce que je vous ai montré, vous avez reconnu la marque de l’art vrai, et puisque vous avez compris que la main, que la pensée surtout, qui créèrent cette œuvre, avaient trouvé le secret de plier la matière à leurs plus complexes desseins.

Ce fut donc la seule passion de ma vie, – passion aveugle, hélas ! comme toutes les passions.

J’achetai de l’or pour le sculpter. J’achetai de l’or toujours, toujours – sans compter ce que je donnais en échange. Et ce n’est que maintenant, à mon âge, que je me suis aperçu tout à coup que je n’avais plus rien à moi…

Plus rien : entendons-nous encore. Je possède, je vous l’ai dit, la série complète de mes œuvres. C’est une fortune, cela. C’est ma fortune ancienne grossie encore par le travail de soixante années… Mais, me faut-il à présent, faire de nouveau l’échange : donner cette fois mon œuvre pour ravoir cet argent dont elle m’a dépouillé !… »

Il s’interrompit un instant, passa la main sur son front comme pour dompter quelque secrète révolte.

« Monsieur, reprit-il avec effort, je vous jure que, pour moi seul, je ne l’aurais pas fait. Je l’ai fait pour ma fille ! Je le ferai sans doute encore – pour l’enfant qu’elle m’a laissé. »

Il se tenait toujours debout. Ses jambes eurent un léger tremblement. Je lui montrai de nouveau le fauteuil ; il ne me vit pas sans doute, car il eut seulement une sorte de secousse comme pour raffermir ses reins, et il fut de nouveau immobile.

« Je vous ai dit, monsieur, que c’est tout à coup que je me suis aperçu de ma ruine. Il y a trois semaines de cela environ. Voici quelle était alors ma situation.

Je suis veuf depuis une quarantaine d’année. Ma femme, morte pour avoir été mère trop tard, m’avait laissé une enfant de quelques mois sur qui j’avais reporté tout mon amour et tous mes soins. Il y a cinq ans, cette enfant devenue femme et âgée, par conséquent, de plus de trente ans déjà, s’était mariée avec un peintre d’ici. Celui-ci mourut subitement, à son tour, à la fin de l’année dernière ; et quelque temps après, il y a six mois, sa pauvre veuve mit au monde une petite fille : j’étais grand-père.

C’est à cette époque que je découvris le résultat de mon imprévoyance.

J’habitais donc seul, avec ma fille – souffrante – et son nouveau-né.

C’est ici, monsieur, je le confesse, que je ne pris point tout de suite la résolution qu’il aurait fallu prendre : vendre mes œuvres !

Mais cela me paraissait une folie !

Je ne le fis pas.

Je cachai ma misère. Pour faire durer la petite somme qui restait, je diminuai subitement les dépenses, qui jusqu’alors avaient été fastueuses. Je rognai sur tout. J’allai jusqu’à priver inconsciemment la malade des soins qui lui étaient nécessaires. Le mal dont était morte sa mère s’abattit sur elle. Il empira.

Je ne fis toujours rien.

Ma fille, elle, ne se rendait aucun compte et ne pouvait par conséquent se plaindre.

Qu’espérai-je ?… Quel miracle ?… Je ne sais. Il y a, monsieur, à mon âge surtout, des moments de complet aveuglement. On ne voit pas. Quelque chose d’opaque est là devant vos yeux. – Puis, tout à coup, cela tombe. Mais il est trop tard : la réalité brutale a fait son œuvre…

Quand je compris, – un soir, – ma pauvre fille était perdue…

Vous devinez le reste.

Je pris dans mon atelier le premier venu de mes trésors aimés. J’avais entendu parler de vous ; je vous l’apportai. Et je repartis avec l’argent nécessaire. Les soins les plus raffinés furent essayés aussitôt. Mais il n’était plus temps. Le lendemain, – avant-hier, – ma fille mourait de privations.

Ce matin, nous l’avons portée au cimetière.

J’en arrive. »

Il s’arrêta.

Ses yeux étaient secs. Mais une lueur sinistre les agrandissait jusqu’à les rendre effrayants ; et deux rides profondes de la peau dessinaient un rictus sous ses narines distendues.

J’essayai quelques mots de consolation. Je fus maladroit sans doute, car il m’interrompit tout de suite.

« Pardonnez-moi, monsieur… »

Il souriait à présent de nouveau.

« Pardonnez-moi le récit de « mes malheurs. » Je n’ai plus rien, d’ailleurs, à y ajouter. Que ferai-je ? Je l’ignore. Me voilà seul à présent, avec l’enfant que ma fille m’a laissé, – une horreur !…

De l’argent, il m’en faudra encore. Aurai-je recours à vous ? Je ne sais. Je réfléchirai. »

Puis, d’une voix tout à fait différente :

« Pour le moment, monsieur, si vous le voulez bien, nous pourrions reparler un peu de cette aiguière d’or qui a su vous intéresser – et nous plonger dans les chiffres, puisqu’il le faut. »

Ce fut l’affaire de quelques instants.

Je m’étais préparé à la question. Je proposai donc mon prix, et nous fûmes de suite d’accord.

Il prit alors son chapeau, qu’il avait posé sur ma table.

Il allait sortir.

Je l’arrêtai.

« Maître Ambrosio, lui dis-je avec quelque hésitation, permettez-moi d’abuser un peu du rôle que vous m’avez permis vis-à-vis de vous, en vous demandant quelque chose à mon tour. »

Il leva la tête, visiblement étonné.

« Vous avez vu, continuai-je, combien cette belle pièce d’orfèvrerie que vous m’avez apportée a conquis mon admiration. Faut-il vous le dire ? J’ai le plus vif désir de connaître les autres.

– Venir chez moi !… »

Le cri avait jailli soudain.

Mais la flamme rapide qui passait pour la seconde fois dans ses yeux s’éteignit dans une calme expression d’indulgence.

Et, très doucement, il reprit :

« Monsieur, je ne pense pas que je puis vous refuser, à vous, quoi que ce soit. Voici mon adresse. Et, tenez, je vous l’affirme, je serai heureux et fier de me faire mieux connaître de vous. Venez quand vous voudrez. Vous serez le bienvenu. »

Il écrivit rapidement quelques mots sur un papier que je lui avais tendu, me dit au revoir, s’inclina encore – et sortit.

(À suivre)

–––––

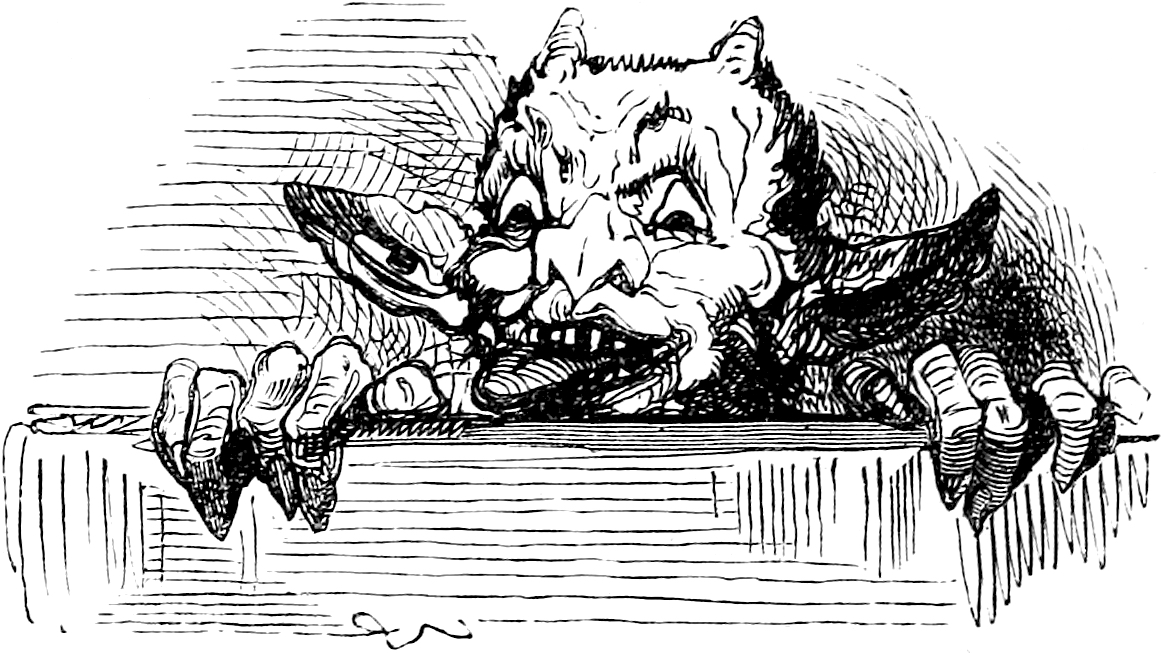

(Paul Heuzé, in Journal des débats politiques et littéraires, cent dix-septième année, n° 94, mercredi 5 avril 1905 ; in Annales africaines, revue politique et littéraire de l’Afrique du Nord, trente-cinquième année, nouvelle série, n° 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31, vendredis 6, 13, 20 juillet, 3, 10, 17 et 24 août 1923 ; in Le Petit Méridional, journal républicain quotidien, n° 17474, 17475, 17477, 17478 et 17480, mardi 29, mercredi 30 janvier, vendredi 1er, samedi 2 et lundi 4 février 1924. Cette nouvelle a été reprise en volume dans le recueil éponyme, Paris : Jean Bosc & Cie, 1907 ; elle a également fait l’objet, semble-t-il, d’une édition illustrée séparée en 1924, à l’Édition artistique. William Fettes Douglas, « Benvenuto Cellini selling Plate, » huile sur toile, 1856)