III

Dois-je l’avouer ? La curiosité était maintenant presque tout dans mon empressement.

Sans doute, cette grande douleur m’avait touché, pendant que Pesarini me la dévoilait ; et secourir une telle infortune, en soi, me semblait quelque chose d’assez grand pour être tenté sans arrière-pensée. Puis l’ironie amère avec laquelle il avait parlé de son enfant, le mot brutal qu’il avait accolé à son nom, m’avaient serré le cœur.

Mais l’espoir de découvrir quelque trésor insoupçonné me paraissait, certainement, beaucoup plus digne de tous mes efforts.

J’avais, pendant les trois jours, examiné longuement la fameuse aiguière. Et j’en avais saisi de mieux en mieux toute la beauté profonde, qui faisait d’elle un si complet chef-d’œuvre.

L’espoir de trouver encore une œuvre semblable, plusieurs peut-être, me donnait la fièvre.

Que cet homme en fût l’auteur, mon Dieu, je ne me demandais pas trop s’il fallait le croire. Mais, après tout, son histoire était vraisemblable : puisqu’il n’avait jamais rien montré, n’était-il pas naturel que son nom fût tout à fait inconnu ?

Révéler au monde un génie nouveau, quelle minute !

Et cet ensemble de raisons me poussait, avec de plus en plus de force, à ne perdre aucun temps.

Aussi, dès l’après-midi du même jour, ma besogne terminée, je pris le papier de Pesarini et je m’acheminai vers l’adresse indiquée.

C’était dans une petite rue tortueuse et sombre, derrière le Palazzo Vecchio.

Une grande maison de pierre grise, à étages surplombants, couronnée d’une sorte de galerie de marbre à tympans de mosaïque d’or. J’ouvris, sans peine, la lourde porte d’entrée qui donnait directement sur la rue, me trouvai dans un vestibule dallé, puis montai, sans voir personne, un grand escalier à rampe de bronze.

Une porte basse s’offrait à travers laquelle, dans le silence de l’escalier vide, résonnait le bruit sec et léger d’un marteau.

Je frappai quelques coups. Rien ne répondit. J’entrai.

C’était là.

De la grande pièce sombre, – plus sombre encore en y entrant ainsi, après les éclatantes blancheurs de la rue, – un seul coin était éclairé, par un vitrail aux grisailles tristes.

Devant l’établi, le vieux ciseleur était penché, sa fine tête aux cheveux blancs auréolée de clarté.

Les bibelots d’or, sur de grands vieux dressoirs de bois qui faisaient tout le tour de la pièce, accrochaient le jour par leurs saillies reluisantes, piquetaient l’ombre d’étincelles vives. Une horloge, quelque part, laissait tomber son tic-tac très lent, qui répondait aux heurts des outils. Une légère odeur de santal flottait dans l’air frais. Le murmure d’une chanson, perpétuellement interrompue et reprise, passait doucement entre les battements du marteau. Tout reposait dans une paix profonde.

Je m’étais arrêté sur le seuil, en extase. Et je restai longtemps à contempler cette scène inattendue qui s’offrait tout à coup à mes yeux comme la reconstitution d’un rêve. Ma pensée, toujours vagabonde, était partie déjà, s’en était allée vers les temps lointains qu’elle avait si souvent visités.

Où étais-je donc à présent ? N’étions-nous pas revenus au grand siècle admirable ? N’était-ce point là le sanctuaire de ces artistes immortels que j’avais appris ici à comprendre, et n’allais-je pas tout à coup me trouver face à face avec l’un d’eux, le plus puissant, le plus glorieux, le plus aimé !…

Mon esprit, malgré tout, redescendit à la réalité des choses.

Je m’avançai de quelques pas, et prononçai doucement son nom.

« Maître Pesarini ! »

Il se retourna très vite, me reconnut et vint à moi les mains tendues.

« Bonjour, monsieur. Soyez le bienvenu. Et merci, encore une fois. »

Il portait le même costume noir.

Mais un tablier de cuir pendait à sa ceinture, patiné de ces magnifiques tons roux que donne le temps et l’usage. L’illusion était complète : c’était l’époque féerique des Médicis ; c’était l’époque du grand Cellini !

Je gardai quelques instants le silence. Puis, tout préambule me parut inutile, et je lui demandai de suite à « regarder. »

Alors, il me montra.

Sur les planches de chêne, ses mains saisirent un à un les objets, et me les firent voir. Dans aucun musée, dans aucun pays, chez aucun artiste, à aucune époque et dans aucun art, il ne peut avoir existé un ensemble pareil. Tout ce que le rêve le plus chimérique peut imaginer, tout ce que la réalité n’a jamais produit, tout ce que le cerveau du plus grand des artistes peut seul concevoir, sans oser l’entreprendre, cet homme en avait été l’infatigable créateur !

Pesarini ne m’avait point trompé : le chef-d’œuvre magnifique qu’il m’avait apporté n’était que la pièce isolée d’une série formidable !

Les vases de toutes sortes, les bijoux pesants, les coupes, les gobelets, les manches de dagues, les coffrets d’amour, alternaient avec des statues de nymphes et de grands bustes massifs. De sa voix au charme attirant, il m’expliquait ses efforts, ses recherches, ses joies, ses déboires.

Et je remerciais le ciel, qui m’avait donné cet instant d’ineffable bonheur.

Ce fut assez long.

Car les œuvres étaient innombrables – soixante-dix années de travail ! – et, devant chacune d’elles, j’aurais voulu m’arrêter pour toujours !

Mais Ambrosio me poussait, en souriant. Et, quand il eut, sur la tablette de bois, reposé la dernière figurine, il alla à son établi sans plus rien dire, prit ses outils, serra son étau et se remit au travail.

Je vins m’asseoir près de lui et regardai en silence.

Il achevait, sur la panse d’une gourde, la tête délicieuse d’un jeune faune aux grêles jambes de bouc.

Sous ses doigts, comme sous une caresse, les outils trouvaient sans efforts la ligne exacte que voulait sa pensée. De la poudre d’or coulait sur ses ongles, qu’il débarrassait par petits coups en soufflant.

Le personnage semblait jaillir peu à peu du métal, à mesure que le burin en arrêtait les traits ; et je sentais vraiment en cette minute, comme jamais je ne l’avais senti, le mystère perpétuel du perpétuel miracle de la pensée qui veut et qui crée !

Des plans fantastiques germaient dans mon imagination !

Je rêvais d’emporter tout cela, de le jeter aux peuples ignorants, comme ces voyageurs de jadis qui revenaient les premiers des Indes les poches pleines de pierres précieuses et qui les mirent en tas devant les Européens éblouis !… Mais le moyen de les acquérir ? La somme colossale qu’ils représentaient !… Et puis, le vieil artiste, qui voulait les garder, peut-être…

En cet instant, sa voix s’éleva :

« Voyez-vous, monsieur, me dit-il, je garde tout cela. Je l’ai toujours gardé. Et je compte le garder toujours, à une ou deux pièces près – ce qu’il me sera nécessaire de vendre. »

Il donna quelques coups de poinçon, cligna de l’œil vers un détail qu’il venait d’achever.

« J’ai toujours travaillé pour moi, pour moi seul… Il ne faut pas essayer d’enseigner le beau aux hommes : ils ne comprennent pas. »

Ce fut tout.

Je formulai quelques objections : il ne me répondit pas.

Il ne parla plus.

Je restai quelque temps encore en contemplation, puis, comme je me levais pour partir en lui demandant la permission de lui renouveler ma visite :

« Revenez ; revenez, monsieur, si le vieux fou que je suis ne vous ennuie pas trop. Je puis vous le dire encore une fois, vous êtes le premier à qui j’aie parlé de moi-même et de mon travail. Revenez sans crainte… Est-ce qu’il ne me semble pas que votre présence calme un peu mon éternelle tristesse ?… »

Et, comme je parlais aussitôt du deuil douloureux :

« Non, non, monsieur, non ce n’est point cela… Je vais vous dire, à vous, ce que c’est. »

Il se dirigea alors vers un coin de l’atelier que masquait à demi un lourd rideau de brocard, et dans lequel nous n’étions pas allés ; puis, se penchant dans l’ombre, il souleva quelque chose et revint lentement vers moi.

Il portait un enfant.

« Tenez, dit-il ; voilà ma petite fille. »

Je regardai.

Il épiait mon visage.

Et, comme je tressaillis :

« Un monstre !… » fit-il d’une voix rauque.

C’était presque vrai.

Sous un crâne pointu, brisé par une sorte de repli qui le divisait en deux bosses informes, des yeux énormes s’ouvraient, placés l’un beaucoup plus haut que l’autre, ce qui donnait au front un dessin de triangle déjeté ; et le nez tordu rejoignait une bouche trop large, horrible à voir, comme un museau.

Je n’osais plus lever les yeux…

« Elle a huit mois, dit-il ; donc, c’est fini : il n’y a plus d’espoir. Elle est bien ce qu’elle sera… Et je l’adore ! Et j’avais tant désiré la voir belle ! »

Avec la pitié, le courage me revint. J’essayai timidement de lui donner le change :

« Mais cet enfant, maître Ambrosio, est comme tous les enfants, après tout. Ce n’est jamais bien beau, un tout petit comme cela ! C’est un paquet de chair, ni plus ni moins. Je vous assure que, pour ma part, cela m’a toujours paru – au point de vue esthétique – dénué de tout intérêt…

– Ne cherchez pas à mentir, dit-il en branlant sa vieille tête. Tel que je crois vous connaître, monsieur, vous la sentez certainement comme moi, la beauté possible de l’enfant. Car, en dehors de la forme, qui peut, quoi que vous en disiez, être parfaitement harmonieuse, n’y a-t-il pas ce souffle d’avenir, ce « pas encore » où on lit ce qui sera ? N’est-ce point une ébauche dans laquelle l’œuvre future réside tout entière, évidente à nos yeux, à nous, comme celle que vous découvrez dans le morceau d’or que mes mains ont à peine dégrossi ?… Ah ! oui monsieur, oui : l’enfant peut être beau ! Non de la même beauté que l’homme mûr sans doute, mais d’une beauté plus attirante peut-être parce qu’elle touche davantage, parce qu’on la sent inconsciente, – et impuissante sur tout, – parce qu’elle ne tient qu’à ce fil léger qu’est la vie à cet âge, parce qu’elle a besoin de nous, toujours et partout, et que nous en devenons presque les auteurs responsables…

Mais ceci ! Que voyez-vous en ceci ?… »

Et il montrait du doigt l’enfant endormi.

« Le souffle de l’avenir ! Il y est certes. Mais il m’emplit d’épouvante !… C’est une ébauche, oui ; mais l’ébauche d’un monstre ! La femme que sera cette enfant, elle y est, là… »

Il enveloppait tout l’enfant d’un regard qui me fit peur.

« Elle y est, dans ce front absurde, dans cette bouche grotesque, dans ces yeux idiots, dans tout ce visage qui palpite de difformité… Je la vois. Je saute quinze années. Et je suis sûr que vous la voyez aussi, vous, ne le niez pas ; vous voyez comme moi… Vous voyez le monstre ! »

D’un geste large, alors, il embrassa tout l’espace, me montra sur les grands dressoirs les pièces d’or alignées.

« Avoir fait cela ! cria-t-il. Avoir fait cela et posséder pour tout bien cette horreur !… »

Il serra sa fille dans ses bras, comme en proie à une sorte de crise.

L’enfant s’éveilla. Un petit rire très doux, une sorte de petit gémissement de joie comme en ont les nouveaux-nés releva les coins de sa bouche affreuse. Son grand-père la baisa longuement sur le front.

« Revenez, monsieur, revenez. Comme vous le voyez, je suis un pauvre malheureux ! »

Je sentis qu’un sanglot montait dans sa gorge crispée.

Ses yeux se mouillèrent.

Il me poussa vivement vers la porte et la referma sur moi.

Je partis.

(À suivre)

–––––

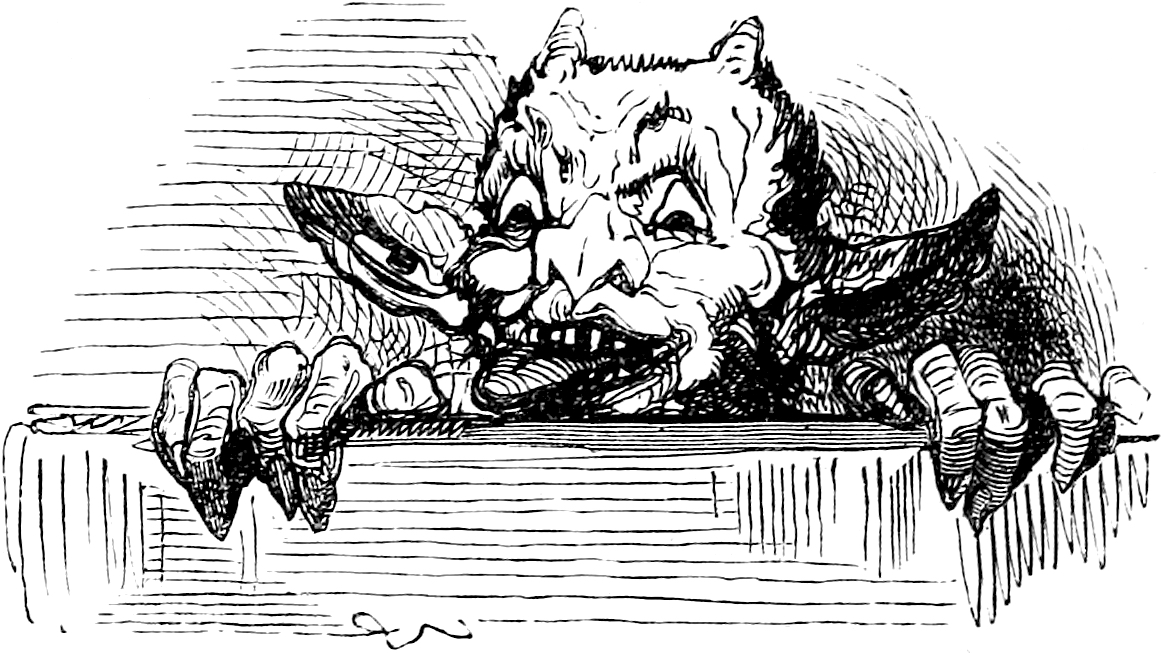

(Paul Heuzé, in Journal des débats politiques et littéraires, cent dix-septième année, n° 95, jeudi 6 avril 1905 ; in Annales africaines, revue politique et littéraire de l’Afrique du Nord, trente-cinquième année, nouvelle série, n° 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31, vendredis 6, 13, 20 juillet, 3, 10, 17 et 24 août 1923 ; in Le Petit Méridional, journal républicain quotidien, n° 17474, 17475, 17477, 17478 et 17480, mardi 29, mercredi 30 janvier, vendredi 1er, samedi 2 et lundi 4 février 1924. Cette nouvelle a été reprise en volume dans le recueil éponyme, Paris : Jean Bosc & Cie, 1907 ; elle a également fait l’objet, semble-t-il, d’une édition illustrée séparée en 1924, à l’Édition artistique. William Fettes Douglas, « Benvenuto Cellini selling Plate, » huile sur toile, 1856)