Le plus populaire des écrivains hispano-américains du XIXe siècle. Il avait inventé un genre littéraire, la « tradition, » mélange savoureux et bien dosé d’histoire et de légende. Son culte du passé et la grâce malicieuse de sa phrase archaïque font songer tour à tour aux Goncourt et à M. Anatole France. Il était amoureux de sa ville natale, Lima, qui fut au XVIIIe siècle le Versailles de l’Amérique latine ; et dans ses récits des fastes anciens et des miracles, on trouvait déjà, dès 1870, cet humour attendri et bienveillant qui devait nous ravir plus tard dans les livres de l’auteur du Puits de Sainte-Claire.

I

Il était une fois un frère lai contemporain de Don Juan de la Pipirindica à la vaillante épée et de saint François Solano. Le frère lai remplissait au couvent des Pères de Lima les fonctions d’infirmier à l’hôpital. Les gens du peuple l’appelaient Fray Gómez, et Fray Gómez le nomment aussi les chroniques conventionnelles ainsi que la tradition. Je crois même que l’acte de canonisation qui existe à Rome ne lui donne pas d’autre nom.

Fray Gómez faisait à Lima des miracles à foison comme en se jouant, sans s’en rendre compte et pour ainsi dire sans le faire exprès. Il faisait des miracles comme M. Jourdain de la prose sans le savoir.

Il arriva qu’un jour, comme le frère lai traversait un pont, un cheval emballé désarçonna et jeta à terre le cavalier qui le montait. Le malheureux resta inanimé sur le sol, la tête fendue, perdant son sang par la bouche et par les narines.

« Il s’est tué ! Il s’est tué ! criait la foule.

– Vite ! que l’on courre au couvent de saint-Lazare quérir les saintes huiles ! »

Et tout le monde de crier et de s’agiter.

Fray Gómez s’approcha posément du blessé, effleura la bouche du cordon de son habit, lui donna trois bénédictions et, sans médecine ni médecin, le mourant se trouva sur pied aussi valide que s’il ne s’était rien passé.

« Miracle, miracle ! Vive Fray Gómez ! » criaient les assistants qui, dans leur enthousiasme, se disposaient à le porter en triomphe. Pour se soustraire à cette ovation, il dut s’enfuir en courant jusqu’à son couvent, où il s’enferma dans sa cellule.

La chronique franciscaine donne une autre version du miracle. Elle prétend que, pour échapper à la foule, Fray Gómez s’éleva dans les airs et s’envola depuis le pont jusqu’à la tour du couvent. Je ne saurais dire si la chose est véridique, car, en fait de miracles, je ne cherche jamais à approfondir le bien-fondé des vieux récits.

Ce jour-là, Fray Gómez était en veine de miracles.

En sortant de sa cellule, il rencontra San Francisco Solano couché sur son lit et souffrant d’une atroce migraine. Il lui tâta le pouls et lui dit :

« Mon Père, vous êtes très faible. Il faut prendre quelque nourriture.

– Frère, lui répondit le Saint, je n’ai pas d’appétit.

– Faites un effort, révérend Père, et tâchez d’avaler ne serait-ce qu’une toute petite bouchée. »

Il se fit si pressant que le malade, pour mettre fin à ses supplications qui devenaient importunes, imagina de lui demander une chose que le vice-roi lui-même n’aurait pu se procurer, car un tel caprice était impossible à satisfaire en cette saison.

« Eh bien sache, petit frère, que la seule chose qui me ferait plaisir serait un couple de pejerreyes. » (1)

Fray Gómez plongea sa main droite dans sa manche gauche et en tira un couple de poissons aussi frais que s’ils sortaient de la mer.

« Voici, mon Père et puissent-ils vous rendre la santé. Je m’en vais de ce pas les accommoder. »

Et le fait est que, grâce à cette nourriture bienheureuse, saint François fut guéri comme par enchantement.

Je trouve ces deux petits miracles admirables, mais j’en laisse de côté bien d’autres, car je ne me propose pas de vous conter la vie et les miracles de Fray Gómez.

Je noterais néanmoins pour les curieux que, sur la porte de la première cellule du petit cloître, qui sert encore aujourd’hui d’infirmerie, se trouve un petit tableau peint à l’huile qui retrace ces deux miracles. On y lit la légende suivante :

— Le vénérable Fray Gómez naquit en Estramadure en 1560. Prit l’habit à Chuquisaca en 1580. Vint à Lima en 1587. Fut infirmier durant quarante ans, pratiqua toutes les vertus et fut comblé des faveurs célestes. Sa vie fut un perpétuel miracle.

Mourut le 2 mai 1631, révéré partout comme un Saint. L’année suivante, le corps fut transféré à la Chapelle d’Aranzazu et, le 13 octobre 1810, sous le maître de l’oratoire où reposent les Pères du couvent. Assistait à la translation des cendres le docteur Bartolomé Maria de las Heras. Cette vénérable peinture fut restaurée le 30 novembre 1882, par M. Zamudio.

II

Un matin que Fray Gómez était dans sa cellule, plongé dans la méditation, il entendit frapper à sa porte quelques coups discrets, cependant qu’une voix disait plaintivement :

« Deo Gratias. Loué soit le Seigneur.

– Pour toujours et à jamais. Amen. Entre, frère. »

Un individu quelque peu déguenillé pénétra dans l’humble cellule. C’était un de ces hommes sur qui la misère du monde s’acharne, mais son visage laissait deviner la droiture proverbiale d’un vieil Espagnol.

La cellule avait, pour tout mobilier, quatre chaises de cuir, une table boiteuse et un grabat sans matelas, sans drap et sans couverture, avec une pierre en guise d’oreiller.

« Asseyez-vous mon Frère, et dites-moi sans détour ce qui vous amène, dit Fray Gómez.

– Je suis un honnête homme, mon Père.

– Je le vois, mon ami. Persévérez dans cette voie et vous mériterez dans cette vie, la paix du cœur, et dans l’autre la béatitude éternelle.

– Oui, mais je ne suis qu’un pauvre colporteur chargé de famille. Faute de moyens, mon commerce ne veut prospérer. Je n’épargne pourtant pas ma peine et mes efforts.

– Ne désespère pas, mon frère, car Dieu récompense ceux qui travaillent honnêtement.

– Oui, mais le Seigneur fait la sourde oreille et je trouve qu’il tarde beaucoup à me porter secours.

– Ne désespère pas, mon frère ; ne désespère pas.

– J’ai déjà frappé à plusieurs portes pour demander un prêt de 500 douros, mais j’ai trouvé toutes ces portes fermées à triple tour. Alors, cette nuit, j’ai réfléchi, et je me suis dit : « Allons, courage ; va-t-en demander cette somme à Fray Gómez. S’il le veut, il trouvera bien un moyen pour te sortir d’embarras. » Et c’est pourquoi je suis venu. Je vous en prie, mon Père, faites-moi crédit de cette somme pour six mois, et, vous pouvez m’en croire, je ne serai pas un ingrat.

– Comment as-tu pu penser, mon fils, que dans cette humble cellule tu allais trouver une somme pareille ?

– Je ne puis vous répondre, mon Père, mais pourtant, je suis sûr que vous ne me laisserez pas partir sans me venir en aide.

– La foi te sauvera, mon fils. Attends un instant. »

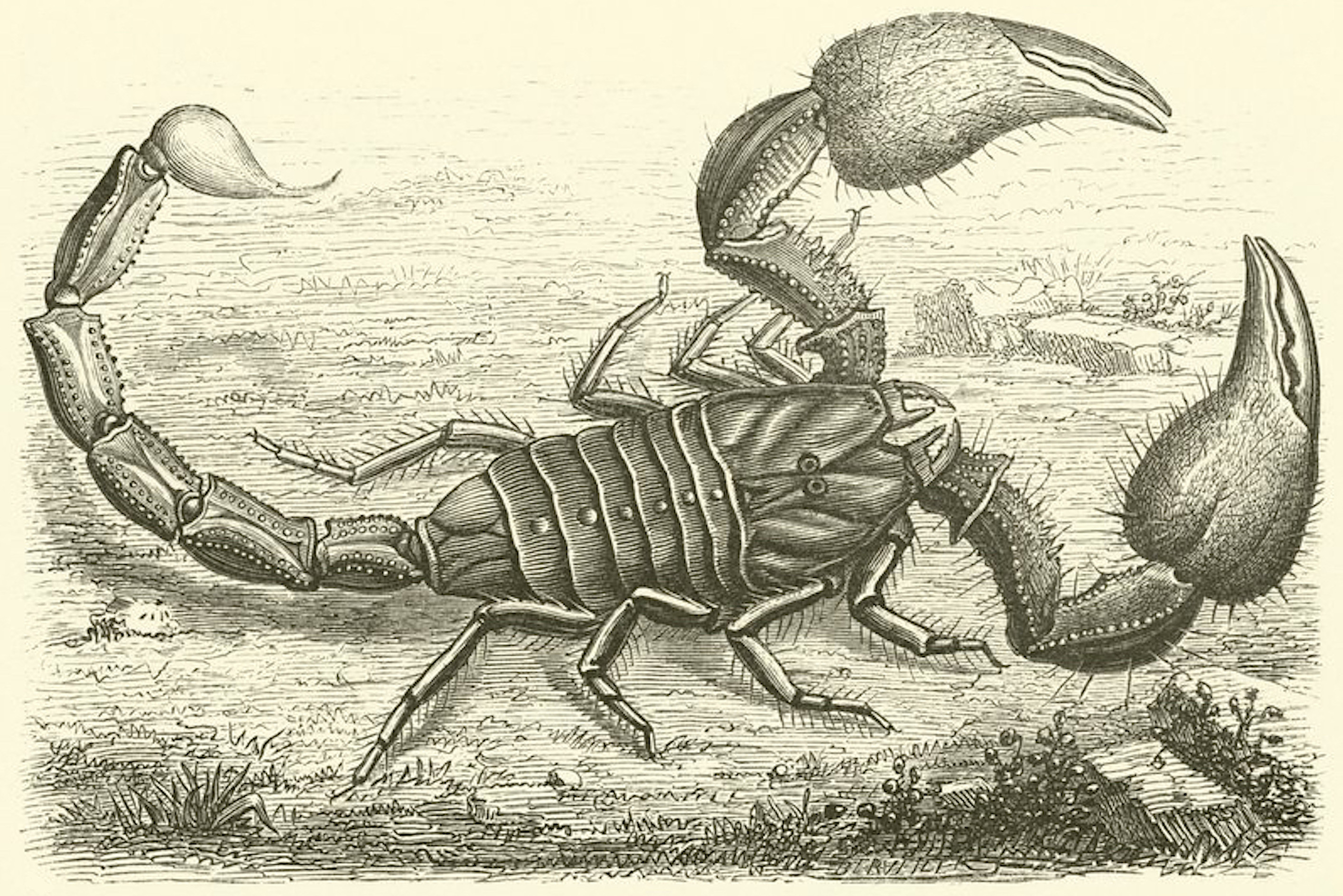

Et, jetant un regard sur les murs blancs et nus de la cellule, il aperçut un scorpion qui montait tranquillement le long du cadre de la fenêtre. Fray Gómez arracha une page à un vieux livre, saisit la bestiole et l’enveloppa dans le papier, en disant au vieil Espagnol :

« Tiens, mon brave, prends ce joyau et n’oublie pas de me le rapporter dans six mois. »

Le colporteur se confondit en remerciements et prit congé de Fray Gómez. Il courut aussitôt chez un usurier.

Le bijou était splendide et digne de figurer pour le moins dans la parure d’une reine mauresque. C’était une broche en forme de scorpion dont le corps était une émeraude traversée d’un fil d’or et la tête un gros diamant avec des yeux de rubis.

L’usurier, qui était connaisseur, regarda avec des yeux d’envie le magnifique joyau et offrit mille douros au pauvre homme. Celui-ci ne voulut accepter que 500 douros remboursables en six mois moyennant un intérêt israélite, bien entendu. On signa des billets et l’usurier caressait le secret espoir que le possesseur de la merveille viendrait lui demander un nouveau prêt et que, les intérêts aidant, il se trouverait bientôt propriétaire du bijou précieux.

Mais, grâce à ce petit capital, les affaires du colporteur prospérèrent si bien qu’à la fin du délai assigné, il put retirer le bijou qu’il enveloppa dans le même papier et reporta aussitôt à Fray Gómez.

Celui-ci le prit, le posa sur le rebord de la fenêtre et lui dit, en lui donnant sa bénédiction :

« Petite bête du bon Dieu, suis ton chemin. »

Et le scorpion se mit à grimper tranquillement le long du mur.

–––––

(1) Athérines.

–––––

(Ricardo Palma, traduit par Marcel Vuillermoz, in Revue de l’Amérique latine, première année, volume I, n° 3, mars 1922 ; « Contes de Saïgon Républicain, » in Saïgon Républicain, organe d’information et de rapprochement franco-annamite, quatrième année, n° 938, samedi 28 janvier 1928 ; cette traduction a été reprise par Francisco García Calderón dans son anthologie Récits de la vie américaine, Paris : Éditions Payot, 1925. Wojtek Kowalczyk, « Scorpion, » encre sur papier, sd)