Les liens d’une vieille affection m’unissaient à un lieutenant de vaisseau du port de Brest, nommé Paul Rescot, d’une famille aimée et très connue dans la ville. Les circonstances singulières, qui accompagnèrent sa mort, firent grand bruit. Un soir, il rentrait paisiblement dans sa famille, quand un certain Mesmérus, docteur-médecin de la faculté de Leipsik, le tua d’un coup de poignard.

J’étais absent de Brest quand ces événements arrivèrent. Madame Rescot m’en fit une narration si étrange que je résolus de me rendre à l’hospice des aliénés de Quimper, où l’assassin était enfermé.

Mesmérus, à première vue, se jeta dans mes bras avec une grande émotion. J’en fus, malgré moi, vivement surpris, car il m’était parfaitement inconnu ; et, avant la terrible catastrophe qui me priva de mon ami, j’ignorais même son existence.

D’abondantes larmes coulèrent de ses yeux et il s’écria douloureusement :

« Toi, du moins, tu me reconnaîtras peut-être… »

Je témoignai à ce malheureux, dont la monomanie m’était connue, la plus grande cordialité ; et je lui répondis :

« Cette amitié d’enfance, que les difficultés de la vie n’ont jamais ébranlée, te devine encore sous cette enveloppe fatale. Que tu dois souffrir !

– Oh oui !… j’ai été cruellement torturé… et chaque jour, je suis en proie à des douleurs inénarrables… Ce sera du moins une consolation de déposer mes peines dans un cœur sympathique… Toi, je l’espère, tu m’entendras sans me traiter de fou…

– Je t’écoute, » dis-je en lui serrant la main.

Mesmérus me fit alors ce récit bizarre :

« Je suis, tu le sais déjà, ce malheureux Rescot que ma femme croit mort… et, grâce à Dieu, Mesmérus repose dans la tombe… Je vais te donner les détails de cet affreux changement de personnalité.

Mes opinions philosophiques te sont depuis longtemps connues. Je niais l’existence de l’âme ; Dieu était, pour moi, une hypothèse. Ma campagne de Chine m’avait encore confirmé dans ces idées. Le contact de ce peuple sceptique avait déteint sur moi. Je ne pouvais comprendre, d’ailleurs, comment la Suprême Bonté privait de sa lumière une nation de quatre cents millions d’âmes. Dans l’extrême Orient, j’avais retrouvé, presque pur, le positivisme d’Auguste Comte dont j’étais profondément imbu.

Il y a quelques mois, je me promenais dans le port militaire de notre bonne ville, admirant, avec orgueil, les ressources de notre marine. Un homme d’une quarantaine d’années, de mise irréprochable, m’aborda poliment :

« Monsieur, me dit-il, je suis étranger. Je vois, à votre uniforme, que vous appartenez à la marine ; vous semblez vous promener en amateur ; soyez assez bon pour me permettre de vous accompagner, et de vous interroger quelquefois.

– De bon cœur, répondis-je, je suis tout à vos ordres. Né dans la ville, élevé dans le port, j’en fais toujours les honneurs avec plaisir. »

Mon compagnon se faisait remarquer par sa haute taille et son extrême maigreur. De rares cheveux, d’un blond fade, couronnaient un visage ictérique. Il n’avait point de sourcils et portait, sur un nez crochu, des lunettes d’or avec des verres incolores ; sous ses profondes arcades sourcilières s’enfonçaient deux grands yeux ronds, semblables à ceux d’un hibou. Malgré sa prodigieuse laideur, toute sa personne était d’une distinction parfaite.

Nous visitâmes le port avec le plus grand soin. La variété et l’étendue des connaissances de l’étranger me frappèrent vivement. Au moment de la séparation, il y eut, de part et d’autre, promesse empressée de se revoir et échange de cartes ; la sienne portait : Joseph Mesmérus.

Je reçus la visite de Mesmérus peu après cette rencontre. L’éloquence de sa parole, le brillant de son esprit, la profondeur de ses pensées, l’ampleur de son érudition, me séduisirent complètement. Mesmérus appartenait à l’école spiritualiste ; il prétendait descendre de Mesmer, et cultivait le magnétisme. – J’ai reçu, tu le sais, une éducation profondément religieuse ; ce n’était point sans regret que j’avais abandonné mes premières croyances pour me plonger dans un matérialisme stérile. J’espérais toujours voir jaillir, des théories du docteur allemand, un de ces arguments qui illuminent l’esprit d’une clarté soudaine, qui ne permettent plus le doute. Toutefois, sa physionomie me déplaisait ; ses deux yeux ternes, toujours immobiles derrière ses lunettes d’or, me répugnaient.

C’était le soir, sur le cours d’Ajot, solitaire à cette heure, que nous nous abandonnions à de longues causeries… Hélas !… je ne reverrai plus cette belle promenade où des ormes séculaires forment de si magnifiques arcades… où l’on entend les bruits de la mer dans le calme des nuits !…

Mesmérus habitait sur la grève une maison isolée, assez éloignée de la ville. Un soir, nous avions longuement discuté… Emporté par la chaleur de la conversation, je pris machinalement avec lui, le chemin de sa demeure. Malgré l’éloquence de mon adversaire, j’étais resté inébranlable dans mes convictions.

« Non, m’écriai-je en entrant chez Mesmérus, ce que vous appelez l’âme forme avec le corps un tout indivisible. Il y a un être vivant, mais il n’y a ni âme, ni corps. La vie seule est un fait ; l’être vivant seul existe. Quand vient la mort, les forces chimiques, équilibrées jusque-là par les forces vitales, reprennent leur empire sur ce qui était l’être vivant, et le dissolvent conformément à leurs lois… »

Le visage du docteur prit une expression sinistre ; je n’avais jamais observé jusqu’alors la moindre émotion sur ce visage d’une éternelle placidité.

« C’est assez discuté, dit-il, d’un ton impérieux ; les raisonnements ne prouvent rien. Depuis vingt mille ans, peut-être, l’esprit humain se tord sous l’étreinte de mille arguments contraires, quand une bonne expérience suffit. Je vais vous démontrer que l’âme est un être très réel et vivant de sa vie propre ; seulement, elle a un besoin absolu d’organes pour se mettre en communication, soit avec les autres âmes, soit avec le monde extérieur. Après vous l’avoir fait sentir par le raisonnement, je vous le ferai toucher du doigt par une expérience concluante… »

L’Allemand se tut un instant et reprit :

« Les philosophes peuvent raisonner à leur aise ; mais, pour le magnétiseur, l’existence d’un Moi indépendant de l’être vivant est un fait hors de doute. – Le magnétiseur plonge le corps dans l’inertie, et l’âme, ayant toutes ses relations avec le monde extérieur suspendues, rentre à l’état latent. Il sépare en un mot l’âme du corps ; et celui-ci, toujours vivant, continue à remplir toutes ses fonctions végétatives… Quel genre de communication existe-t-il entre le magnétiseur et son sujet ? – Ici est le nœud de la question…. »

Mesmérus fit une pause… et fronça ses rares sourcils, en voyant l’expression railleuse de ma physionomie.

« Des charlatans et des observateurs inexacts ont imaginé que le magnétiseur se met en rapport avec le Moi du magnétisé, et, de ce rapport imaginaire, ils ont tiré les conséquences les plus étranges… Ainsi ont-ils prétendu faire voyager les esprits avec une vitesse électrique, et les contraindre à prendre connaissance des événements lointains. – Tout ceci est mensonge ou fantaisie. – L’âme séparée du corps ne peut entrer en relation avec quoi que ce soit. Le magnétiseur sépare le Moi du corps, voilà tout. La volonté de l’expérimentateur s’empare de cet organisme privé de son moteur et y règne en souveraine. L’unique personnalité du magnétiseur préside ainsi au fonctionnement de deux êtres… – M’entendez-vous ?

– Très bien, docteur, mais je vous comprends peu. Et, permettez-moi de vous le dire, ajoutai-je en bâillant, pour la première fois, vos discours m’ennuient. »

L’Allemand haussa les épaules avec dédain et continua :

« Le magnétiseur peut obtenir une séparation analogue dans sa propre personne. Les fakirs de l’Inde connaissent ce secret ; aussi peuvent-ils faire enterrer leurs corps pendant plusieurs mois, ou les livrer impunément aux plus effroyables tortures. Leurs âmes, en se retirant, ordonnent, parfois, à leurs corps de se maintenir dans une position déterminée, et ces derniers conservent alors cette immobilité si surprenante pour les Européens. L’expérimentateur peut donc isoler l’esprit d’une personne, et ensuite séparer son propre moi de l’organisme qui lui est lié. Cela fait, il peut indifféremment reprendre possession de l’un ou de l’autre corps ; puis faire rentrer l’âme de son sujet dans son ancien corps, à lui magnétiseur. Pour l’homme initié au magnétisme externe connu de l’Europe et au magnétisme interne connu des fakirs, c’est une transmutation aussi simple qu’un échange forcé de vêtements entre une personne robuste et une personne faible plongée dans un profond sommeil. »

Mesmérus fit bien de terminer son discours ; je commençais à m’endormir.

Il me secoua rudement l’épaule, et, désignant une chaise au centre de l’appartement, dit d’une voix impérieuse :

« Asseyez-vous là. »

Je tournais ainsi le dos à une grande glace.

« Lorsque vous sentirez, reprit le docteur, une commotion violente, vous jetterez les yeux sur moi d’abord, et ensuite sur cette glace. »

Je sentis un indéfinissable frisson d’horreur parcourir tout mon être. J’eus honte de ma frayeur ; mais j’essayai vainement de la surmonter.

Mesmérus s’assit en face de moi ; ses genoux touchaient les miens, ainsi que ses pieds ; il me saisit les mains et fixa sur moi ses yeux étranges.

Peu à peu, par une progression à peine sensible, ses yeux s’éclairèrent d’un éclat singulier ; jetant des étincelles à intervalles de plus en plus courts, ils arrivèrent à un état de fulguration continue. En même temps, je sentis, dans tout mon corps, un fourmillement bizarre. Une sorte de courant électrique remontait par mon bras gauche ; un courant analogue descendait par mon bras droit. Il me semblait, d’une part, que mon être s’écoulait ; de l’autre, qu’une transfusion s’opérait en moi.

La peur me prit, mais une peur sans nom. Je fis, pour me lever, un effort surhumain ; une puissance plus forte me retint sur mon siège. Je voulus crier, ma langue resta collée à mon palais. Tout à coup, je ressentis une formidable secousse. Devant moi, c’était Moi qui était assis… C’était bien Moi… seulement, sur tout mon visage, régnait une expression étrangement sardonique. Je me levai précipitamment et je vis avec effroi se lever dans la glace l’image blême et placide de Mesmérus… Je courus à la glace… l’image vint à ma rencontre… Malédiction ! j’étais dans le corps du docteur…

« Tu as douté !… cria-t-il d’une voix tonnante ; tu as douté des vérités révélées, tu as voulu chercher la vérité avec ton imbécile raison… sois puni !… »

Et, c’était ma voix, ma propre voix que j’entendais ainsi, mais avec un éclat particulier, avec un accent railleur qui pénétrait comme un fer rouge au plus profond de mes os.

Je me jetai aux pieds de Mesmérus.

« Oh ! docteur, je vous en supplie… ce n’est qu’une plaisanterie, n’est-ce pas ?… mais elle est affreuse… Non, cela n’est pas possible… je ne vous ai rien fait, pour me torturer ainsi… Je croirai tout ce que vous voudrez… Laissez-moi redevenir moi-même… Oh ! vite… vite… je vous en prie humblement à deux genoux… j’ai déjà trop souffert… »

Et la voix qui sortait de ma poitrine était la voix métallique de l’Allemand… Mes yeux se portèrent de nouveau sur le miroir… Malgré l’épouvantable bouleversement de tout mon être, ma nouvelle physionomie avait conservé une implacable placidité.

« Écoutez, dit Mesmérus avec un rire affreux, je ne suis pas un voleur vulgaire… Vous pouvez parcourir l’Allemagne entière, les professeurs les plus renommés se découvriront devant le docteur Mesmérus. Je ne parle pas de la fortune… les affaires d’argent répugnent aux cœurs bien nés… Cependant, vous n’avez pas moins de sept à huit cent mille livres de rente. En échange, qu’est-ce que je vous prends ?… un corps sujet à la sciatique et plein de rhumatismes – je les sens déjà ; une mince position de capitaine, avec un piteux embarquement en perspective… plus, – ici, il fit une pause, et son sourire devint vraiment satanique… – plus, répéta-t-il, une femme fanée et deux enfants piailleurs… »

Je voulus bondir sur lui ; il étendit la main et m’arrêta par une puissance surnaturelle :

« Ne tentez rien contre moi… Votre seule chance de redevenir vous-même est de ne point attenter à ma vie… Si vous me tuez, vous êtes à jamais le docteur Mesmérus… »

Il ouvrit une porte et disparut.

Je me précipitai comme un fou sur la grève… Malgré la nuit, je franchis les roches avec une vitesse vertigineuse ; rien ne m’arrêtait dans ma course de damné… J’allai à la mer, je pris de l’eau dans les mains et j’en mouillai mon visage… J’éprouvai une sensation plus pénible encore quand ma main rencontra ces antipathiques lunettes d’or.

Il se passa ensuite en moi des choses dont je n’ai plus conscience… Je cherche vainement à ressaisir le fil de certains événements…

Je frappai à la porte de ma demeure avec une émotion indescriptible…

Cette petite maison isolée, tu t’en souviens, est située près du rempart, non loin d’une poudrière ; je l’habitais seul avec ma famille.

Le marteau, en retombant, fit entendre un bruit sourd qui retentit encore dans ma poitrine… Oh ! combien mon cœur battait… Ma grosse servante vint m’ouvrir… Elle me regarda avec étonnement et referma la porte avec violence, après m’avoir insolemment lâché ces paroles :

« Madame ne peut vous recevoir. »

En ce moment, Mesmérus arrivait. Je m’élançai sur lui en hurlant :

« Mesmérus ! Mesmérus !… infâme coquin !… rends-moi mon corps !… »

Les voisins se mirent aux croisées.

« L’homme que vous voyez, m’écriai-je, n’est point Paul Rescot… C’est moi… c’est moi qui suis Paul Rescot… il m’a volé mon corps !… »

J’aperçus à la fenêtre le visage adoré de ma Louise ; elle se retira en rougissant… Ma jolie petite Louisa criait : « Oh ! le vilain Allemand qui dit être papa !… » Mon petit Paul avait à la main un jouet cassé ; il me le jeta à la tête avec mépris…

Les badauds s’attroupaient.

Au moment où le docteur entrait chez moi, il me dit d’un ton sardonique :

« Calmez-vous, mon cher Mesmérus… et si vous le pouvez, ajouta-t-il avec ironie, rentrez en vous-même. »

Oh !… je l’aurais étranglé sur place…. mais un tas d’imbéciles s’étaient emparés de moi. Plus je déployais d’énergie pour bondir sur mon ennemi, plus augmentait le nombre de gens charitables qui croyaient retenir un fou.

Quand Mesmérus avait parlé, c’était encore ma voix, toujours ma voix que j’avais entendue…

Je m’assis sur l’herbe des remparts, la tête entre les mains. Un cercle nombreux m’environnait. J’entendais vaguement des rires et des quolibets… La nuit vint… Quand je relevai la tête, la foule s’était dissipée. Je vis briller des lumières dans ma maison, et je pensai :

« Ma gentille Louisa dort… mon Paul dort aussi… Tous deux avant d’aller dans leurs petits lits ont embrassé ce monstre en lui donnant le nom de Père… Et maintenant… mort et damnation !… L’alcôve sacrée où ma Louise a reçu mes premiers baisers… où elle a poussé ses cris de douleur en mettant au monde mes bien-aimés, n’a plus de secret pour lui… Déjà… malédiction… que ne l’ai-je tué !… »

En ce moment, je vis apparaître, derrière les vitres, le visage de ma Louise ; elle devait me regarder… À son attitude, je vis qu’elle pleurait… Oh ! sans doute, son esprit délicat, son doux cœur de femme, lui faisaient pressentir un horrible mystère…

Onze heures sonnèrent…

C’était l’heure à laquelle, d’ordinaire, le docteur rentrait chez lui. Emporté par une force irrésistible, je pris le chemin de sa demeure.

Quand le domestique vint m’ouvrir, pour la première fois, je remarquai combien étrange et sinistre était le personnage. Sa tête était bien une tête de mort.

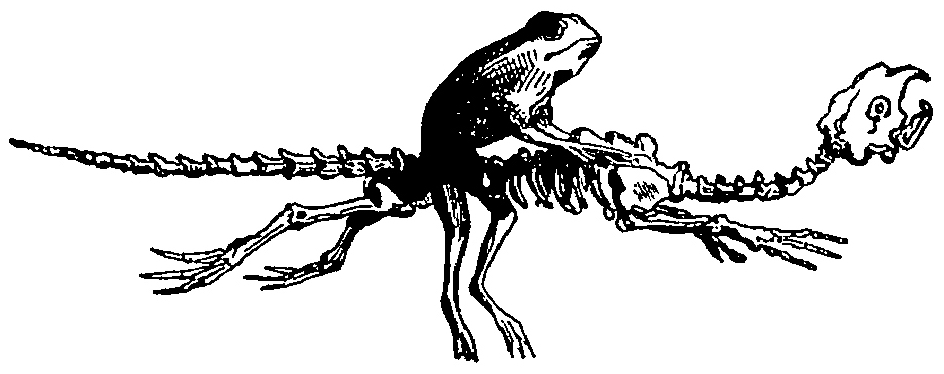

Dans la chambre de Mesmérus, il y avait des alambics, des squelettes, des animaux bizarres… Tout cela s’agita d’abord à mes yeux, puis dansa une horrible ronde.

J’étais d’ailleurs dans un état fort singulier. Mon âme n’était point à l’aise dans son nouvel habitat. Il se passait en moi quelque chose d’analogue à l’embarras d’une personne très grande, vêtue d’habits empruntés à une personne très petite. Il y avait désaccord manifeste entre mon Moi et les organes destinés à le servir… J’étais extrêmement gauche de mes mains ; mes membres obéissaient à ma volonté avec une difficulté extrême… Il y avait tiraillement, et il en résultait une grande fatigue physique et morale… J’éprouvais particulièrement une gêne extraordinaire à voir distinctement avec mes gros yeux fixes. J’essayai de tirer mes lunettes ; ma vue devint tout à fait confuse et je dus y renoncer. Quand je portais la main à mon front, il me semblait toucher un corps étranger… Mes souvenirs eux-mêmes avaient pris une teinte vague. Mon esprit cherchait en vain, dans les différentes cases du cerveau, des impressions qui ne s’y trouvaient pas… En revanche, il se fatiguait vainement à trouver la clef d’impressions nettement tracées, mais insaisissables pour lui…

Le lendemain, avec effort, je pus trouver le calme dont j’avais besoin pour l’exécution de mon projet. Je pensai que Mesmérus prendrait mes habitudes, de lui bien connues, afin de mieux donner le change. Or, tous les soirs, je faisais sur le cours d’Ajot une longue promenade ; c’était à la fois un exercice salutaire et un temps de méditation. Je m’embusquai donc près du rempart ; et là, le poignard à la main, j’attendis mon ennemi.

Je n’étais point né pour l’assassinat… mais j’avais un immense besoin de le savoir mort… Les minutes étaient des siècles… Il parut enfin. Je m’élançai sur lui avec un affreux mélange de joie et de rage… Le couteau pénétra jusqu’au manche, dans la poitrine, à l’endroit du cœur… Il tomba… un épouvantable rire, rire strident répété par mille échos, retentit à mon oreille effrayée… J’essayerais vainement de peindre ce qui se passa en moi, quand je vis mon pauvre corps ainsi étendu sans vie… Le sang coulait… à la lueur du gaz, je contemplais douloureusement ces yeux mornes… mes lèvres avaient une odieuse expression d’ironie… Je soulevai avec horreur et amour mon cadavre…

Une patrouille me surprit en cet état ; j’avais encore le couteau à la main. On me conduisit en prison, je ne sais où ni comment ; j’étais hébété…

J’ai là une lacune dans mes souvenirs…

Un matin, on me mit en voiture. Quand je fus sur la grande route, je vis une dame en deuil ; elle conduisait deux enfants, en deuil également ; je m’écriai :

« Louise !… »

Mais elle ne m’entendit pas… Elle se dirigeait vers le cimetière… avec un bouquet… et je la vis se perdre au milieu des tombes et des cyprès. »

–––––

(Paul Brandat, En Mer, souvenirs et fantaisies, Paris : Paul Dupont/Pache et Deffaux, 1868)