And a will therein lieth, which dieth not.

Who knoweth the mysteries of a will with

its vigour?

GLANVILLE

Né en 1871 à Dusseldorf, Hanns Heinz Ewers n’appartient à aucune école. Après une jeunesse turbulente, il abandonna la carrière de la magistrature, à laquelle il se destinait, pour débuter dans la poésie satirique avec un recueil de fables qui eut une grande vogue. Mais bientôt il devait trouver sa voie dans la nouvelle fantastique et morbide où il excelle à créer une atmosphère d’obsession, de hantise et d’épouvante. Il publia deux volumes de nouvelles dans ce genre : Les Possédés et l’Épouvante (traduits en français). Son imagination fougueuse, ses dons d’observation, sa culture encyclopédique, son mépris des préjugés sociaux et de la morale courante lui valurent bientôt, avec une réputation de « mauvais sujet, » des admirateurs passionnés – surtout des admiratrices – et des ennemis farouches. Il défendit publiquement, dans plusieurs conférences, le marquis de Sade (l’homme et son œuvre) et se posa en champion du « satanisme. » Parmi ses romans, les deux plus célèbres (traduits dans toutes les langues) sont Mandragore, l’histoire d’un être étrange, créé artificiellement, et l’Apprenti-Sorcier, où la folie religieuse déchaînée par un jeune écrivain dans un village du Tyrol aboutit à la plus sanglante des tragédies. Inlassable globe-trotter, Hanns Heinz Ewers a fait plusieurs fois le tour du monde et réuni en volumes ses impressions qui ne manquent pas d’originalité. Il s’intéresse également à la vie des bêtes et des insectes qu’il observe avec la minutie et le lyrisme d’un Fabre (dont il fut d’ailleurs le premier à faire connaître les œuvres en Allemagne). Deux ans avant Maeterlinck, il publia un ouvrage remarquable sur les fourmis. Très familiarisé avec la langue et la littérature françaises, Ewers traduisit ou fit traduire en allemand les œuvres de Villiers de l’Isle-Adam et de Théophile Gautier, et, parmi les contemporains, celles de Pierre Mille.

M. H.

–––––

Quand l’étudiant en médecine Richard Bracquemont se décida à venir habiter la chambre n° 7 du petit hôtel Stevens, rue Alfred Stevens 6, dans cette même pièce, trois vendredis consécutifs, trois personnes s’étaient pendues à la croisée.

La première était un voyageur de commerce suisse. On ne découvrit son cadavre que le samedi soir. Le médecin constata que la mort remontait au vendredi, entre cinq et six heures de l’après-midi. Le corps était suspendu à un gros crochet enfoncé dans la partie supérieure de la croisée. La fenêtre était fermée. Le locataire s’était servi du cordon de rideau. Comme la fenêtre n’était pas très haute, les jambes traînaient sur le parquet. Le suicidé avait dû faire preuve d’une énergie remarquable pour mettre son projet à exécution. On apprit, en outre, qu’il était marié et père de quatre enfants, qu’il gagnait largement sa vie et que son caractère avait toujours été enjoué. On ne trouva aucune lettre, aucune note manuscrite, ayant trait au suicide, aucun testament. Dans toutes ses conversations avec ses amis et connaissances, jamais le voyageur de commerce suisse n’avait laissé soupçonner ses intentions.

Le deuxième cas était à peu près identique. L’artiste Karl Krause, engagé comme équilibriste au cirque Medrano, tout proche, vint occuper la chambre n° 7, deux jours après le premier suicide. Le vendredi suivant, il ne parut pas au cirque à l’heure de la représentation. Le directeur envoya le chasseur à l’hôtel. Ce dernier trouva l’artiste, dans sa chambre qui n’était pas fermée, pendu à la croisée de la même façon que le locataire précédent. Ce nouveau suicide resta aussi mystérieux que le premier. L’artiste, à peine âgé de vingt-cinq ans, gagnait beaucoup d’argent, et aimait à jouir de l’existence. Cette fois encore, aucune note, aucune lettre ne fournissait la moindre indication sur les mobiles de cet acte. Karl Krause ne laissait derrière lui qu’une vieille mère, à laquelle il servait régulièrement chaque mois une pension de deux cents francs.

Pour madame Dubonnet, la propriétaire du petit hôtel, dont la clientèle se recrutait surtout parmi les artistes des music-halls de Montmartre, cette seconde mort mystérieuse dans la même chambre eut des conséquences fâcheuses. Une partie de ses pensionnaires déménagea et les clients qui avaient l’habitude de descendre chez elle évitèrent son établissement. Elle s’adressa au commissaire de police de son arrondissement qu’elle connaissait personnellement. Le commissaire lui promit de faire tout ce qui était en son pouvoir pour établir les causes de ces deux suicides mystérieux. Non seulement il commença une enquête approfondie, mais encore il mit à sa disposition un agent qui vint habiter la chambre mystérieuse.

L’agent se nommait Charles-Marie Chaumié. Il avait sollicité lui-même cette mission de confiance. C’était un ancien marsouin qui avait servi dix ans aux colonies, fait campagne comme sergent au Tonkin et en Annam, habitué aux surprises des pirates jaunes, plein de sang-froid et de courage, et paraissant de taille à avoir facilement raison des fantômes dont toute la rue Alfred Stevens commençait à jaser.

Chaque matin et chaque soir, Chaumié passait au poste de police pour y faire son rapport. Les premiers jours, il se borna à déclarer qu’il n’avait rien remarqué de particulier. Par contre, le mercredi soir, il dit qu’il croyait être sur une trace intéressante. Prié de fournir quelques précisions, il se retrancha derrière la nécessité de conserver provisoirement le silence, car il ne savait pas encore au juste si ce qu’il croyait avoir découvert avait un rapport quelconque avec la mort des deux individus. Il avait peur, en témoignant d’une trop grande précipitation, de se couvrir de ridicule. Le jeudi, il montra moins d’assurance, mais sa mine était grave. Il ne fit aucune communication. Le vendredi matin, il paraissait nerveux et prétendit que cette fenêtre exerçait en tout cas une attraction bizarre. Il ajouta que cela n’avait aucun rapport avec les suicides et qu’on se moquerait de lui s’il en disait plus. Le soir même, il ne vint pas au poste de police. On le trouva pendu à la croisée, comme les autres.

Les conditions du suicide étaient exactement les mêmes : les jambes traînaient à terre, le cordon du rideau avait servi de nœud coulant, la fenêtre était close, la porte n’était pas fermée à clef. La mort avait eu lieu à six heures de l’après-midi. La bouche de Chaumié était grande ouverte et la langue pendait au-dehors.

Ce troisième suicide dans la chambre n° 7 eut comme résultat de faire partir le même jour tous les pensionnaires, à l’exception d’un professeur allemand demeurant au n° 16 et qui profita de la circonstance pour obtenir une réduction de son loyer d’un tiers. Ce fut une maigre consolation pour madame Dubonnet de voir le jour suivant Mary Garder, la « star » de l’Opéra-Comique, arriver dans sa Renault et lui acheter le cordon de rideau pour une somme de deux cents francs. D’abord, cela portait bonheur ; ensuite, on en parlerait certainement dans les journaux.

Si toute l’histoire s’était passée en plein été, en juillet ou en août, madame Dubonnet aurait reçu le triple pour son cordon, car la presse se serait emparée de cette actualité et y aurait consacré des colonnes de première page. Mais au beau milieu de la saison, avec les élections, le Maroc, la Perse, un krach de banque à New-York, trois conflits politiques, il n’y avait vraiment pas de place pour ce fait-divers. L’affaire de la rue Alfred Stevens n’eut donc pas le retentissement qu’elle eût mérité. Quelques entrefilets concis consignèrent sans commentaires superflus les rapports de police. Ce fut tout.

Ces communiqués représentaient tout ce que l’étudiant en médecine Richard Bracquemont connaissait de l’affaire. Il ignorait même un petit détail si anodin d’apparence que ni le commissaire ni aucun des témoins n’avaient songé à en parler aux reporters. Le souvenir n’en fut évoqué que plus tard, après l’aventure qui arriva à l’étudiant. Quand les agents détachèrent de la croisée le cadavre de leur collègue Charles-Marie Chaumié, une grosse araignée noire sortit de la bouche du mort. Le garçon d’hôtel la chassa d’une pichenette en s’écriant, d’un air dégoûté : « Ah ! voilà de nouveau une de ces sales bêtes ! » Lorsqu’on l’interrogea, au cours de l’enquête ultérieure au sujet de Bracquemont, il déclara qu’au moment où on avait décroché le corps du commis-voyageur suisse, il avait vu une araignée exactement semblable courir sur l’épaule du suicidé. Richard Bracquemont ne savait rien de tout cela.

Il emménagea dans la chambre deux semaines après le dernier suicide. C’était un dimanche. Tout ce qui lui arriva dans la chambre n° 7, il le consigna soigneusement par écrit et avec beaucoup de conscience, au jour le jour.

*

Le journal de Richard Bracquemont, étudiant en médecine.

Lundi 28 février.

Je suis entré ici hier soir. J’ai déballé mes deux malles d’osier, je me suis installé et je me suis au lit. J’ai fort bien dormi. Neuf heures sonnaient lorsque je fus éveillé par des coups frappés à ma porte. C’était ma propriétaire qui m’apportait elle-même le petit déjeuner. Elle me témoigne beaucoup d’attention. J’ai pu m’en rendre compte aux œufs, à la tranche de jambon et à l’excellent café noir qu’elle me donna. J’ai fait ma toilette, je me suis habillé et j’ai regardé, en fumant ma pipe, le garçon d’hôtel faire ma chambre.

Ainsi me voilà donc ici. Je sais fort bien que l’affaire est dangereuse, mais je sais aussi que je suis de taille à débrouiller le mystère. Si jadis Paris valait bien une messe, – aujourd’hui, on ne le conquiert pas à si bon compte, – je puis bien risquer ma vie pour un aussi bel enjeu. J’ai au moins une chance de triompher. Je veux la tenter.

Du reste, je ne suis pas le seul à avoir eu cette idée. Vingt-sept personnes se sont efforcées, soit par l’intermédiaire de la police, soit en s’adressant directement à la propriétaire, d’obtenir cette chambre. Il y avait même trois dames parmi ces candidats. La concurrence était donc assez vive. Sans doute, il s’agissait de pauvres diables comme moi.

C’est pourtant moi à qui on a donné la préférence. Pourquoi ? Parce que je fus sans doute le seul qui ait songé à émettre une idée ou un semblant d’idée. Naturellement, c’était du bluff.

Ces rapports quotidiens que j’écris sont destinés à la police. J’éprouve un certain plaisir à avouer dès le début à ces Messieurs que je leur ai joué une jolie petite comédie. Si le commissaire est raisonnable, il se dira : « Hem ! ce Bracquemont me semble être justement l’individu qu’il faut. » Mais, au fond, ce qu’il pourra dire plus tard m’est absolument égal. Maintenant je suis dans la place. Je crois même voir un bon présage dans le fait que j’ai commencé par fourrer ces Messieurs dedans.

J’avais d’abord été chez madame Dubonnet qui m’envoya au poste de police. Pendant toute une semaine, je m’y présentai sans me laisser décourager par les rebuffades. On me disait chaque fois qu’on verrait et on me priait de repasser le lendemain. La plupart de mes concurrents avaient déjà jeté le manche après la cognée. Ils avaient sans doute mieux à faire qu’à respirer des heures durant l’atmosphère étouffante du poste de police. Le commissaire commençait à être importuné de mon entêtement. Il finit par me déclarer catégoriquement qu’il était inutile que je revinsse. Il me remercia pour ma bonne volonté, mais vraiment il ne savait que faire de la collaboration d’un dilettante. Ah ! si j’avais eu un plan d’opération.

Je lui répondis sur-le-champ que j’en avais un. Bien entendu, ce n’était pas vrai et j’aurais été bien embarrassé de lui fournir la moindre précision. J’ajoutai néanmoins que mon plan était excellent mais très dangereux, qu’il pouvait trouver la même conclusion que celle qu’avait eue l’intervention de l’agent de police. Malgré tout, je voulais bien le lui communiquer, à condition qu’il s’engageât sur l’honneur à le réaliser lui-même.

Il prétexta aussitôt le manque de temps qui l’empêchait de s’occuper lui-même de cette affaire, mais je remarquai du même coup que j’avais regagné du terrain, lorsqu’il me demanda si je pouvais au moins lui donner quelques indications générales.

C’est ce que je fis. Je lui débitai une véritable insanité que j’inventai de toutes pièces, sans même me rendre compte d’où me venait l’inspiration. Je lui dis que, parmi toutes les heures de la semaine, il y en avait une dont l’influence était mystérieuse, celle où le Christ avait disparu de son tombeau pour descendre aux Enfers, la sixième heure du soir du dernier jour de la semaine juive. Il devait se souvenir que c’était précisément à cette heure que les trois suicides avaient eu lieu. Je ne pouvais rien lui dire de plus pour l’instant, mais j’attirais son attention sur la Révélation de Saint-Jean.

Le commissaire prit immédiatement la mine d’une personne qui a parfaitement compris et me pria de revenir le soir même. Je fus exact au rendez-vous. Sur son bureau, j’aperçus le Nouveau Testament. Entre temps, je m’étais livré aux mêmes recherches que lui. J’avais lu l’Apocalypse et n’y avais rien compris. Le commissaire était sans doute plus intelligent que moi. Il se montra très poli, voire déférent, m’avoua qu’il croyait avoir deviné mes intentions, bien que mes indications eussent été très vagues. Il se déclara prêt à exaucer mon désir et à m’aider de tout son pouvoir.

Je reconnais qu’il m’a été, en effet, très utile. C’est lui qui s’est arrangé avec ma propriétaire et qui s’est engagé à payer tous mes frais de séjour dans l’hôtel. Il me donna un revolver d’ordonnance et un sifflet. Les agents de service ont reçu l’ordre de passer le plus souvent possible par la rue Alfred Stevens et de monter chez moi au premier signal. Mais le point le plus important, c’est qu’il a fait installer dans ma chambre un appareil téléphonique en communication directe avec le poste de police, à peine éloigné de cinq minutes. Je puis avoir ainsi une aide immédiate à chaque instant. Dans ces conditions, je ne vois guère de quoi je pourrais avoir peur.

Mardi 1er mars.

Il ne s’est rien passé, ni hier, ni aujourd’hui. Madame Dubonnet a apporté un nouveau cordon de rideau pris dans une autre chambre. Il y en a assez qui sont vides maintenant. Du reste, elle profite de chaque occasion pour me rendre visite. À tout instant, elle m’apporte quelque chose. Je l’ai priée de me répéter tous les détails de ce qui s’est passé ici, mais je n’ai rien appris de nouveau. Elle a cependant une opinion personnelle sur les causes des trois suicides. En ce qui concerne l’artiste de music-hall, elle est persuadée qu’il s’agit d’une histoire d’amour contrarié. La dernière année où Krause demeura chez elle, une jeune dame venait souvent le voir. Or, cette fois-ci elle n’avait pas reparu. En ce qui concerne le monsieur suisse, mon hôtesse n’avait aucune idée ; vraiment, on ne peut pas tout savoir. Quant à l’agent, il s’était certainement tué pour lui jouer un mauvais tour.

Je dois avouer que les explications de madame Dubonnet me paraissent assez pauvres. Néanmoins, je l’ai laissée bavarder à sa guise. C’est une distraction pour moi.

Jeudi 3 mars.

Toujours rien. Le commissaire m’appelle au téléphone deux ou trois fois par jour. Je lui dis que je vais très bien. Ce renseignement ne paraît pas le satisfaire complètement. J’ai sorti mes livres de médecine et j’étudie. De la sorte, mon emprisonnement volontaire servira toujours à quelque chose.

Vendredi 4 mars, 2 heures de l’après-midi.

J’ai fort bien déjeuné. La propriétaire m’a apporté une demi-bouteille de champagne. Elle me considère déjà comme aux trois quarts mort. Avant de me quitter, elle m’a supplié en pleurant de m’en aller avec elle. Elle craint sans doute que moi aussi je ne me pende « pour lui jouer un tour. »

J’ai examiné longuement le nouveau cordon de rideau. C’est avec cela que je dois m’étrangler ? Je n’en sens pas la moindre envie. Et puis le cordon est raide, rugueux, et se prête difficilement au rôle de nœud coulant. Il faut avoir une vraie dose d’énergie pour imiter l’exemple des autres. Maintenant, je suis assis devant ma table. À ma gauche, j’ai le téléphone ; à ma droite, le revolver. Je n’ai pas peur. Je suis seulement curieux.

6 heures du soir.

Rien ne s’est passé. J’étais sur le point d’ajouter : malheureusement. L’heure fatale est venue, puis elle est partie, pareille à toutes ses sœurs. Certes, je ne cacherai pas que j’éprouvais parfois l’envie d’aller vers la fenêtre, mais pour une tout autre raison que celle qu’on peut imaginer. Le commissaire m’a appelé au moins dix fois entre cinq et six heures, au téléphone naturellement. Il était sans doute aussi impatient que moi. Madame Dubonnet est très contente. Quelqu’un a pu demeurer toute une semaine au n° 7 sans se pendre. C’est fabuleux !

Lundi 7 mars.

J’ai maintenant la conviction que je ne découvrirai rien. Je commence même à être persuadé que les suicides de mes prédécesseurs sont uniquement dus à une étrange coïncidence. J’ai prié le commissaire de procéder à un supplément d’enquête dans les trois cas. Je suis sûr qu’on découvrira les vrais motifs. Quant à moi, j’espère rester aussi longtemps que possible ici. Si je ne conquiers pas Paris, du moins je suis bien nourri et cela ne me coûte rien. En outre, j’étudie avec zèle. Je remarque que je fais des progrès sensibles. Et puis, j’ai encore une autre raison qui me retient ici.

Mercredi 9 mars.

Allons ! j’ai fait aujourd’hui un pas de plus. Clarimonde…

Mais, au fait, je n’ai encore rien dit de Clarimonde. Elle est la troisième raison qui me retient ici. C’est également à cause d’elle qu’à l’heure fatale j’aurais été si volontiers à la fenêtre, mais nullement pour me pendre. Clarimonde – pourquoi ce nom ? Je ne sais pas du tout comment elle s’appelle, et pourtant il me semble que je ne pourrais l’appeler autrement. Je parie même que c’est là son vrai nom, si je le lui demande par la suite.

J’ai remarqué Clarimonde dès les premiers jours. Elle demeure de l’autre côté de l’étroite rue ; sa fenêtre se trouve juste en face de la mienne. Elle est toujours assise derrière les rideaux. Je dois constater, du reste, qu’elle m’avait remarqué bien avant que je l’eusse remarquée et qu’elle me témoigna de prime abord un intérêt visible. Rien d’étonnant à cela. Toute la rue connaît ma présence ici. Madame Dubonnet a fait le nécessaire.

Je suis d’un tempérament très amoureux et mes relations avec les femmes ont été jusqu’ici fort restreintes. Quand on arrive de Verdun à Paris pour étudier la médecine et qu’on a à peine assez d’argent pour manger à sa faim tous les trois jours, on a d’autres soucis que de songer à l’amour. J’ai donc fort peu d’expérience et j’ai peut-être commencé fort bêtement cette aventure. N’importe, elle me plaît telle qu’elle est.

Au début, l’idée ne m’était même pas venue d’établir le moindre lien, la moindre relation avec mon vis-à-vis. Je m’étais seulement dit, puisque j’étais ici pour observer et qu’avec la meilleure volonté du monde je ne trouvais rien à examiner, que je pouvais tout aussi bien examiner ma voisine. On ne peut cependant pas rester toute la sainte journée penché sur des livres ! J’ai donc constaté que Clarimonde habite vraisemblablement tout l’étage. Elle a trois fenêtres, mais elle est assise toujours à la même, en face de la mienne. Elle est assise et elle file en se servant d’un petit fuseau antique et démodé. Ma grand-mère en avait un pareil ; elle en avait hérité d’une grand-tante. J’ignorais qu’on employât encore aujourd’hui ce genre de fuseau. Celui de Clarimonde est, du reste, un bijou délicieux, tout blanc, probablement en ivoire. Les fils qu’elle tisse semblent d’une grande finesse. Toute la journée, elle travaille sans arrêt derrière ses rideaux. Elle ne cesse qu’à la tombée de la nuit. Et la nuit vient vite à cette époque de brouillard et dans cette rue si étroite. À cinq heures, Clarimonde abandonne sa place. Je n’ai jamais vu de lumière dans sa chambre.

Quel extérieur a-t-elle ? Je ne sais pas au juste. Sa chevelure noire est ondulée et son visage est assez pâle. Le nez est petit, mince ; les narines palpitent doucement. Ses lèvres sont à peine roses et, quand elle sourit, ses dents m’apparaissent fines et pointues. Elle a de longs cils qui ombrent ses joues mais, quand elle relève les paupières, ses grands yeux sombres luisent intensément. Je sens tout cela beaucoup plus que je ne le vois. Il est difficile de distinguer exactement quelque chose derrière ces rideaux.

Encore un détail : elle porte toujours une robe noire montante, brodée de motifs violets. Et toujours ses mains sont recouvertes de gants noirs, pour les protéger sans doute contre les marques du travail. Il est étrange de voir les minces doigts noirs s’entrelacer dans un mouvement perpétuel et rapide, saisir les fils ténus, les tirer, les lâcher, les reprendre. On dirait des petites pattes d’insectes, actives, infatigables.

Nos relations réciproques ? Oh, elles sont très superficielles. Pourtant, j’ai la sensation qu’elles sont beaucoup plus profondes. Cela commença par un regard rapide qu’elle jeta vers ma fenêtre. Je la regardai à mon tour. Ensuite, elle m’observa plus longtemps ; je fis de même. Je dus lui plaire, car un jour, en me regardant, elle risqua un sourire auquel je répondis, naturellement. Ce jeu dura quelque temps. Nous échangeâmes des sourires, rien de plus. À chaque instant, je prenais la résolution de la saluer. Je ne sais trop ce qui me retint.

Enfin, je m’y suis risqué cet après-midi. Clarimonde a répondu. Son geste fut presque imperceptible, mais j’ai bien vu qu’elle inclinait la tête.

Jeudi 10 mars.

Hier, je suis longtemps resté la tête plongée dans mes livres. Je ne puis cependant pas prétendre que j’ai beaucoup étudié. J’ai bâti des châteaux en Espagne et rêvé de Clarimonde. Mon sommeil fut agité.

Ce matin, quand je m’approchai de la fenêtre, Clarimonde était déjà là. Je la saluai, elle me répondit par une légère inclinaison de tête. Elle sourit et me regarda longtemps.

Je voulus travailler mais je ne trouvai pas le repos d’esprit nécessaire. Je vins m’asseoir à la fenêtre et fixai des yeux Clarimonde. Je tirai le cordon du rideau blanc pour mieux voir. Presque au même instant, Clarimonde en fit autant. Nous nous sourîmes.

Je crois bien que nous sommes restés assis au moins une heure à nous regarder.

Elle se remit alors à filer.

Samedi 12 mars.

Les jours passent. Je mange, je bois, je m’assois devant ma table de travail, j’allume ma pipe, j’ouvre un livre. Mais je ne lis pas une seule ligne. J’ai beau essayer, je sens que c’est inutile. Je me lève, je vais à la fenêtre. Je salue Clarimonde. Nous nous sourions et nous nous regardons des heures durant.

Hier après-midi, vers six heures, je devins nerveux. Le crépuscule était tombé de bonne heure et j’éprouvai une angoisse sourde. Une force presque invincible me poussait vers la fenêtre. Ce n’était certes point pour me pendre, mais pour regarder Clarimonde. Je vins me poster derrière le rideau. Il me sembla que jamais je n’avais vu aussi distinctement, quoiqu’il fît déjà sombre. Elle filait, mais ses yeux étaient tournés vers moi. Un sentiment étrange de bien-être me pénétra, en même temps qu’une sensation légère de peur.

La sonnerie du téléphone retentit. J’étais furieux contre cet imbécile de commissaire dont les questions stupides m’arrachèrent à ma rêverie.

Ce matin, il me rendit visite avec madame Dubonnet qui est très contente de moi. Il lui suffit que je vive déjà deux semaines dans la chambre n° 7. Le commissaire, par contre, voudrait bien voir un résultat. J’ai essayé de lui faire comprendre par de vagues allusions que j’étais sur les traces d’une chose bizarre. Cet âne bâté m’a cru sur parole. De toute façon, je puis rester ici encore longtemps et c’est mon unique désir. Non pas à cause de la cuisine et de la cave de madame Dubonnet, – ces préoccupations perdent toute importance quand on mange à sa faim, – mais à cause de sa fenêtre, qu’elle déteste et qu’elle redoute, et que, moi, j’aime tant parce qu’elle me montre Clarimonde.

Dès que j’ai allumé ma lampe, je ne vois plus ma voisine. J’ai épié longtemps pour voir si elle sortait, mais jamais je ne l’ai surprise. Elle ne doit pas mettre les pieds dehors. Je possède dans ma chambre un large fauteuil très commode. Un abat-jour vert recouvre ma lampe et m’enveloppe d’un reflet chaud. Le commissaire m’a apporté un gros paquet de tabac, le meilleur que j’aie jamais fumé. Pourtant, je ne peux pas travailler. Je parcours deux ou trois pages et je m’aperçois que je n’ai pas compris un traître mot. Mon œil recueille les lettres, mais mon cerveau se refuse à les assimiler. C’est drôle ! On dirait que mon esprit est muni d’un écriteau : Entrée interdite ! Interdite à toute autre pensée qu’à celle de Clarimonde.

Je finis par repousser mon livre ; je me laisse aller dans mon fauteuil, j’appuie commodément ma tête contre le dossier et je rêvasse.

Dimanche 13 mars.

Ce matin, j’ai assisté à un petit drame. Je me promenais dans le corridor pendant que le garçon nettoyait ma chambre. Devant le petit judas qui donne sur la cour, il y avait une toile d’araignée et, au centre, une grosse araignée. Madame Dubonnet ne veut pas qu’on la chasse. Les araignées portent bonheur, dit-elle, et elle a eu déjà assez de malheur dans sa maison. Je vis alors une araignée plus petite courir tout autour de la toile. C’était un mâle. Avec mille précautions, il s’engagea sur la toile, se dirigeant prudemment vers le milieu. Aussitôt que la femelle esquissait le moindre geste, il battait précipitamment en retraite, attendait, puis recommençait ses travaux d’approche. Enfin, la grosse araignée femelle accroupie au milieu de sa toile parut l’encourager. Elle conserva l’immobilité. Le mâle secoua, doucement d’abord puis plus fort, un des fils de la toile qui se mit à trembler. Sa bien-aimée ne bronchait toujours pas. Il accourut rapidement, mais non sans toujours témoigner d’une grande prudence. La femelle le reçut sans protester, et s’abandonna à son enlacement. Pendant plusieurs minutes, ils restèrent immobiles, suspendus tous les deux au milieu de la grande toile.

Puis le mâle dénoua lentement son étreinte, une patte après l’autre. On eût dit qu’il voulait se retirer sans éclat intempestif pour ne pas troubler le doux rêve de sa compagne. Brusquement, il lâcha prise et s’enfuit aussi vite qu’il put hors de la toile. Mais, au même moment, la femelle s’était réveillée. Elle poursuivit le fuyard dans une course sauvage. Le mâle se laissa glisser le long d’un fil, l’amante fit de même. Tous les deux tombèrent sur le rebord de la petite fenêtre. Rassemblant son énergie, le mâle essaya de s’échapper. Trop tard. L’araignée femelle l’avait empoigné et le rapporta dans la toile, au beau milieu. Cette même place qui avait servi de chambre nuptiale devenait le lieu d’un tout autre spectacle. En vain l’amant agitait ses pattes grêles, cherchant un point d’appui pour fuir. La bien-aimée ne desserrait pas son étreinte. En un clin d’œil, elle le ficela si étroitement, qu’il ne pouvait plus bouger un seul membre. Elle lui enfonça alors ses fortes pinces dans le corps et suça avidement le sang de son compagnon. Je pus voir comment, une fois repue, elle détacha le misérable petit tas devenu méconnaissable – jambes, peau et suaire – pour le rejeter avec mépris hors de la toile.

Tel est l’amour chez ces bêtes. Je suis heureux de ne pas être une araignée mâle.

Lundi 14 mars.

Je n’ouvre même plus mes livres. Je passe ma vie à la fenêtre. J’y reste encore quand il fait sombre. Elle n’est plus là, mais je ferme les yeux ; je continue à la voir…

Ce journal est devenu tout autre que je me le représentais. J’y parle de madame Dubonnet, du commissaire, d’araignées et de Clarimonde, mais je ne dis pas un seul mot des découvertes que je voulais faire. Je n’y peux rien !

Mardi 15 mars.

Nous avons inventé un jeu étrange, Clarimonde et moi. Nous y jouons toute la journée. Je la salue, elle me répond. Je tambourine alors de mes doigts sur la vitre. Elle répète immédiatement ce geste. Je lui fais signe, elle me fait signe. J’agite les lèvres comme si je voulais lui parler ; elle agite les siennes. Je porte la main à mon front pour rejeter mes cheveux en arrière. Sa main esquisse le même mouvement. C’est un vrai jeu d’enfant ; nous en rions tous les deux. À vrai dire, elle ne rit pas ; c’est plutôt un sourire silencieux, contenu. Je dois sourire de la même façon.

Tout cela n’est pas aussi naïf et simple qu’on serait tenté de le croire. Il ne s’agit pas d’une imitation vulgaire qui finirait par nous lasser, mais d’une transmission de la pensée. En effet, Clarimonde répète mes gestes à moins d’une seconde d’intervalle. Elle a eu à peine le temps de les voir qu’elle les accomplit déjà. Il me semble même parfois qu’elle agit simultanément. Aussi je me sens volontiers poussé à inventer des mouvements imprévus, des combinaisons nouvelles qu’elle exécute avec une rapidité déconcertante. Parfois, j’essaie de la surprendre. J’esquisse aussi vite que possible une série compliquée de gestes. Je les répète plusieurs fois de suite, puis brusquement je change la succession, j’en omets un, j’en intercale un nouveau. C’est ainsi que les enfants jouent à pigeon vole. Chose curieuse, jamais Clarimonde ne s’est trompée une seule fois ; pas une erreur, bien que j’allasse si vite qu’elle eût à peine le temps de reconnaître chacun de mes mouvements.

C’est ainsi que je passe mes journées. Je n’ai jamais le sentiment de perdre mon temps ; au contraire, il me semble avoir accompli un travail très important.

Mercredi 16 mars.

Comme c’est drôle ! L’idée ne me vient pas de donner à mes relations avec Clarimonde une base un peu plus sérieuse que ces jeux perpétuels. J’y ai songé la nuit dernière. Je pourrais prendre mon chapeau, mon manteau, descendre deux étages, traverser la rue, remonter deux étages. Sur la porte, il y a une petite plaque : « Clarimonde… » Mais en suis-je bien sûr ? Oui, « Clarimonde » est écrit sur la porte. Je frappe et alors…

Jusque-là, je m’imagine exactement chacun de mes faits et gestes. Je me vois très bien moi-même. La porte s’ouvre et puis c’est tout. Je ne vais pas plus loin. Je reste debout et j’essaye en vain de percer les ténèbres. Elle ne vient pas, rien ne vient. Il n’y a plus que ce voile noir impénétrable.

Parfois, il me semble qu’il n’existe pas d’autre Clarimonde que celle que je vois à la fenêtre et qui joue avec moi. Je ne puis pas me représenter cette femme en chapeau ou avec une autre robe que sa robe noire ponctuée de violet ou sans ses gants noirs. L’idée de la rencontrer dans la rue, dans un restaurant, mangeant, buvant, bavardant, me paraît absurde et risible.

Parfois, je me demande si je l’aime. Il m’est impossible de répondre, car je n’ai jamais encore aimé. Si le sentiment que j’éprouve pour Clarimonde est vraiment de l’amour, il ne ressemble en rien à ce que j’ai observé chez mes camarades ou lu dans les romans.

Il m’est, du reste, difficile de préciser mes impressions. En général, il m’est très difficile de penser à quoi que ce soit qui ne se rapporte pas directement à Clarimonde ou plutôt à notre jeu. Car il n’y a pas de doute, c’est au fond ce jeu qui m’absorbe totalement, rien d’autre, et c’est précisément ce que je n’arrive pas à comprendre.

Sans doute je me sens attiré vers Clarimonde, mais à cette attirance se mêle un autre sentiment. On dirait presque que j’ai peur. Peur ? Non, ce serait trop dire, une appréhension vague, indéfinie, devant l’inconnu. Et cette angoisse sourde a quelque chose d’étrange, d’impressionnant, de voluptueux qui à la fois m’éloigne d’elle et m’attire vers elle. J’ai l’impression de décrire des cercles concentriques autour d’elle, de m’approcher un peu, de reculer ensuite, d’avancer à une autre place, de m’enfuir à nouveau jusqu’au moment – il viendra j’en suis sûr – où j’irai la rejoindre.

Clarimonde est assise à sa fenêtre et file. Elle file des fils ténus, impalpables, sans fin. Elle en fait un tissu bizarre, dans je ne sais quelle intention, et je m’étonne qu’elle ne casse pas, qu’elle n’emmêle pas les fils délicats. C’est un vrai travail de fée. Sur la trame légère s’inscrivent des bêtes fabuleuses, des masques étranges.

Qu’est-ce que je viens d’écrire ? À la vérité, je ne puis rien voir. J’ignore ce qu’elle file, à cette distance. Pourtant, j’ai la conviction profonde que son travail est bien tel que je le décris : une toile légère, aérienne, sur laquelle s’inscrivent des bêtes fabuleuses, des masques bizarres.

Jeudi 17 mars.

Je suis dans un état curieux d’excitation. Je ne parle plus à personne. Je ne dis même plus bonjour à madame Dubonnet et au garçon d’hôtel. C’est à peine si je prends le temps de manger. Mon unique désir est de m’asseoir à la fenêtre et de jouer avec elle. Ce jeu est passionnant, vraiment passionnant.

J’ai l’idée qu’il se passera quelque chose demain.

Vendredi 18 mars.

Oui, oui, il va arriver quelque chose aujourd’hui. Je me répète à moi-même – je parle à haute voix pour m’entendre – que je suis précisément ici pour cela. Mais le malheur, c’est que j’ai peur. J’ai peur qu’il ne m’arrive dans cette pièce ce qui est arrivé à mes prédécesseurs, et à cette peur s’ajoute une autre peur, celle de Clarimonde. Je puis à peine les définir, les séparer l’une de l’autre.

J’ai peur. Je voudrais crier.

6 heures du soir.

Vite, quelques mots ; je suis en manteau et en chapeau.

Quand cinq heures sonnèrent, j’étais à bout de force. Je sais fort bien maintenant qu’il existe une corrélation certaine entre ce désarroi et la sixième heure de l’avant-dernier jour de la semaine. Je n’ai plus du tout envie de sourire de mon bluff auprès du commissaire. J’étais assis dans mon fauteuil de toute la force de ma volonté. Mais la fenêtre m’attirait irrésistiblement. Il fallait que j’allasse jouer avec Clarimonde et j’avais pourtant une peur horrible de cette fenêtre. Je voyais les trois pendus, le voyageur suisse, grand, la barbe grise, le cou épais ; l’artiste svelte ; l’agent robuste et carré d’épaules.

Je les voyais l’un après l’autre, puis tous les trois ensemble, pendus au même crochet, la bouche ouverte, la langue pendante. Et je me voyais moi-même parmi eux.

Oh ! cette angoisse indicible ! Je sentais bien qu’elle était provoquée autant par la croisée, par l’horrible crochet, que par Clarimonde. Qu’elle me pardonne ! C’est la vérité. Dans ma grande frayeur, je la mêlais toujours à l’image des trois pendus dont les jambes molles traînaient sur le sol.

Pour dire vrai, pas un seul instant je n’ai éprouvé le désir de me pendre. Je ne craignais point non plus d’avoir envie de le faire. Non, j’avais seulement peur de la fenêtre et aussi de Clarimonde, peur de quelque chose d’effrayant, d’incertain. Malgré tout, je ressentais un besoin insurmontable de me lever. Je dus céder à cette tentation.

À ce moment précis, le téléphone sonna. Je pris le récepteur et, sans attendre, je criai dans l’appareil : « Venez tout de suite ! »

Le son perçant de ma voix dissipa d’un seul coup les ténèbres de mon esprit. Je récupérai tout mon sang-froid. J’essuyai la sueur de mon front et je bus un verre d’eau. Je réfléchis ensuite à ce que j’allais dire au commissaire, puis je m’approchai de la fenêtre, saluai et souris.

Clarimonde salua et sourit également.

Cinq minutes plus tard, le commissaire était chez moi. Je lui dis que je commençais à débrouiller le mystère et le priai de ne pas me questionner encore. Sous peu, je serais en mesure de lui révéler des choses étranges. Le plus curieux, c’est qu’en lui mentant de la sorte j’avais la conviction de lui dire la vérité. Et je suis tenté de le croire encore maintenant, presque contre ma volonté.

Le commissaire dut remarquer mon trouble, surtout quand je voulus excuser mon appel au téléphone, sans réussir à trouver une explication plausible. Il me déclara très aimablement que je ne devais en aucun cas user de ménagements envers lui, qu’il se tenait à mon entière disposition, que c’était son devoir. Mieux valait qu’il vînt douze fois de suite inutilement que de se faire attendre en cas de besoin. Il m’invita à sortir le soir avec lui pour me distraire. La solitude perpétuelle ne me valait rien, remarqua-t-il. J’ai accepté un peu à contrecœur ; au fond, je ne tiens pas à me séparer de cette chambre.

Samedi 19 mars.

Nous avons été à la Gaieté-Rochechouart, à la Cigale et à la Lune Rousse. Le commissaire avait raison. Cette sortie m’a fait du bien. Il m’était utile de changer d’air. Au début, je me sentais mal à l’aise. J’avais l’impression de commettre une mauvaise action, d’être en quelque sorte un déserteur. Puis je me suis tranquillisé. Nous avons bu, nous avons ri, nous avons bavardé.

Ce matin, à la fenêtre, j’ai cru lire un reproche dans le regard de Clarimonde. C’est peut-être une simple imagination. Comment pourrait-elle savoir que je suis sorti la nuit ? Du reste, elle n’insista pas et me sourit de nouveau.

Nous avons joué toute la journée.

Dimanche 20 mars.

Je ne reprends la plume que ce soir. Nous avons joué toute la journée.

Lundi 21 mars.

Nous avons joué toute la journée.

Mardi 22 mars.

Aujourd’hui aussi, nous avons joué. Parfois je me demande pourquoi. Où cela peut-il bien nous mener ? Je ne sais que répondre. Une seule chose est certaine, je ne désire rien de plus que ce jeu. Quoi qu’il puisse arriver, c’est seulement ce jeu qui m’absorbe.

Nous nous sommes parlé, les derniers jours : conversation sans paroles. Nous avons agité les lèvres en nous regardant. Nous nous sommes très bien compris.

J’avais raison. Clarimonde me faisait des reproches parce que j’étais sorti vendredi dernier. Je lui ai demandé pardon, je lui ai dit que c’était mal et stupide de ma part. Elle m’a pardonné et je lui ai promis de ne plus jamais quitter cette fenêtre. Là-dessus, nous nous sommes embrassés, en appuyant longuement nos lèvres sur les vitres.

Mercredi 23 mars.

Maintenant, je sais que je l’aime. Je suis envahi par elle jusqu’à la mœlle des os. Peut-être l’amour des autres hommes est-il différent. Mais existe-t-il une tête, une oreille, une main exactement semblable à l’une des centaines de millions d’autres ? Il y a toujours une différence ; pourquoi n’en serait-il pas de même de l’amour ? Le mien est singulier, je le sais, mais il n’en est pas moins beau et puis je suis presque heureux, grâce à cet amour.

Si seulement je n’éprouvais pas cette angoisse ! Parfois, elle sommeille et je l’oublie pour quelques minutes, mais elle se réveille et ne me quitte plus. Elle ressemble à une pauvre petite souris qui essayerait d’échapper à l’emprise d’un grand serpent. Attends un peu, petite angoisse stupide, ce grand amour te dévorera bientôt.

Jeudi 24 mars.

Je viens de faire une découverte. Je ne joue pas avec Clarimonde. C’est elle qui joue avec moi.

Voilà comment je m’en suis aperçu.

Hier soir, je pensais – comme toujours – à notre jeu. J’ai noté cinq nouvelles séries de gestes très compliqués avec lesquels je voulais la surprendre le lendemain. À chacun de ces gestes, j’ai donné un numéro et je me suis exercé pour les exécuter le plus vite possible, d’abord dans leur ordre normal, puis à reculons, ensuite en ne prenant que les chiffres pairs puis les chiffres impairs, enfin seulement les premiers et les derniers mouvements des cinq séries. Ce fut très difficile, mais j’éprouvai beaucoup de plaisir. Il me semblait être encore plus proche de Clarimonde, bien que je ne la visse pas. Je répétai tous ces gestes pendant des heures jusqu’à les posséder complètement.

Ce matin, j’allai à la fenêtre. Nous nous saluâmes et le jeu commença. Je pus tout de suite constater avec quelle déconcertante rapidité elle me comprenait, et comment elle reproduisait tout ce que je faisais presque en même temps que moi.

On frappa à ma porte. C’était le garçon qui m’apportait mes souliers. Je quittai la fenêtre pour les prendre. Quand je voulus retourner à mon poste, mon regard tomba par hasard sur la feuille de papier où j’avais noté mes séries de gestes. Je me rendis alors compte que je n’avais exécuté aucun des mouvements prévus.

La surprise me fit chanceler ; je me retins à la table et je me laissai choir dans le fauteuil. Je ne voulais pas en croire mes yeux. Je lus et relus le papier… C’était pourtant vrai. J’avais exécuté à la fenêtre plusieurs séries de gestes, mais pas une seule des miennes.

Je me vis de nouveau devant sa porte qui s’ouvre toute grande. Je fouille du regard les ténèbres, il n’y a rien, rien que ce trou noir. Je sentis que, si je sortais tout de suite, j’étais sauvé et je sentis aussi que maintenant je pouvais m’en aller. Pourtant, je suis resté. Je ne partis pas, parce que j’eus la conviction de toucher le mystère du doigt. Tu vas conquérir Paris, me dis-je… Paris !

L’espace d’une seconde, Paris fut plus fort que Clarimonde.

À présent, c’est à peine si j’y pense encore. Je ne sens plus que mon amour et son doux relent d’angoisse étrange.

J’eus cependant l’énergie de relire encore une fois ma première série de mouvements, de me la graver dans la tête avant de retourner à la fenêtre.

Je fis alors une extrême attention à tous les gestes que j’exécutai. Il n’y en avait pas un seul qui émanât de ma volonté.

Je me proposais de me frotter le nez de l’index, mais j’embrassais la vitre. Je voulais tambouriner sur le rebord de la fenêtre, mais je passais ma main dans mes cheveux. Ce n’était donc pas Clarimonde qui répétait mes mouvements, c’était moi qui reproduisais les siens, et cela d’une façon si instantanée que je me figurais en avoir l’initiative.

Moi qui étais si fier de lui transmettre mes pensées, je suis au contraire sous son influence ! Oui, mais cette influence est si légère, si voluptueuse !

J’ai tenté une autre expérience. J’ai caché mes deux mains dans mes poches avec la ferme intention de ne pas les bouger. Je la vis lever la main, me sourire et me menacer du doigt. Je ne bronchai pas. Je sentis que ma main droite voulait sortir de ma poche. J’enfonçai mes doigts dans la doublure. Mais mes doigts se dénouèrent lentement, contre mon gré, ma main quitta la poche, mon bras se leva. Moi aussi, je la menaçai du doigt et je souris. Il me semblait que ce n’était pas moi qui agissais ; c’était un étranger et je l’observais. Mais non, je me trompe, c’était moi qui agissais, c’était un étranger qui m’observait, précisément l’étranger qui tout à l’heure était si sûr de lui et voulait faire la grande découverte. En tout cas, ce n’était pas moi.

Que m’importe une découverte quelconque ? Je suis là pour faire ce que veut Clarimonde, Clarimonde que j’aime avec cette douce angoisse.

Vendredi 25 mars.

J’ai coupé le fil du téléphone. Je n’ai plus envie d’être dérangé par le commissaire juste au moment où vient l’heure étrange.

Mon Dieu, pourquoi ai-je écrit cela ? Il n’y a pas un seul mot de vrai. On dirait que quelqu’un dirige ma plume.

Je veux – veux – veux écrire ce qui s’est passé. J’ai besoin de toute mon énergie. Je souffre. Mais je veux, une fois encore, une seule fois, faire… ce que je veux.

J’ai coupé le téléphone – ah ! mon Dieu ! – parce que je ne pouvais pas faire autrement. Enfin, j’ai écrit ce que je voulais.

Ce matin, nous étions à la fenêtre et nous jouions. Notre jeu a changé depuis hier. Elle exécute un geste quelconque. Je me défends aussi longtemps que je peux jusqu’à ce que je doive céder et répéter ce geste. Ce sentiment d’être vaincu, cet abandon ultime à sa volonté, c’est un plaisir merveilleux.

Nous jouions donc. Tout à coup, elle recula dans la chambre. Je ne la voyais plus ; l’ombre l’avait absorbée. Mais elle reparut bientôt. Elle tenait dans les deux mains un téléphone exactement pareil au mien. Elle le posa sur la fenêtre, prit un couteau, coupa les fils et le reporta dans le fond de la chambre.

J’ai lutté pendant un bon quart d’heure. Ma frayeur était plus grande qu’avant et la sensation de la lente défaite d’autant plus voluptueuse. À bout de résistance, j’apportai mon appareil, coupai les fils et le remis à sa place.

Voilà ce qui s’est passé.

Je suis assis devant ma table. J’ai bu du thé. Le garçon vient d’emporter la vaisselle. Je lui ai demandé l’heure. Ma montre est arrêtée. Il est cinq heures et quart.

Je sais que, si je regarde de l’autre côté de la rue, Clarimonde va faire quelque chose, que je devrai faire aussi.

Pourtant, je me lève. Elle est là ; elle sourit. Ah ! si je pouvais seulement détourner les yeux. Elle écarte le rideau, elle prend le cordon. Il est rouge comme celui de ma fenêtre. Elle fait un nœud coulant. Elle le suspend au crochet de la croisée.

Elle se rassied et sourit.

Non, ce n’est plus de l’angoisse que je ressens maintenant. C’est une crainte folle, une crainte qui me paralyse et que, cependant, je ne voudrais échanger contre rien au monde. C’est une emprise irrésistible, si étrange, si attirante malgré sa cruauté profonde.

Je pourrais courir à la fenêtre, faire tout de suite ce qu’elle veut. Mais j’attends, je lutte, je me défends. Je sens l’attraction grandir au fond de moi, plus forte à chaque minute…

*

Me voici de nouveau assis. J’ai couru vers la fenêtre, j’ai obéi. J’ai pris le cordon, j’ai préparé le nœud coulant, je l’ai suspendu au crochet…

Maintenant, je ne veux plus regarder. Je vais fixer le papier sur lequel j’écris, sans lever les yeux, à aucun prix. Car je sais ce qu’elle va faire si je la regarde encore, à la sixième heure de l’avant-dernier jour de la semaine. Que je dirige seulement mon regard vers elle et je dois obéir à sa volonté, je dois…

Non, je ne veux pas la regarder…

Je ris tout haut, ou plutôt je ne ris pas moi-même, quelque chose rit en moi. Je sais pourquoi ; c’est à cause de ce pauvre : « Je ne veux pas… »

Je ne veux pas et je sais pourtant que je ne peux pas faire autrement. Il faut que je la regarde : il faut que je la regarde et que je fasse… le reste.

J’attends seulement pour prolonger le supplice. C’est bien cela. Cette torture est en même temps la plus grande des voluptés. J’écris vite, très vite, pour rester assis plus longtemps ici, pour savourer de manière infinie la douleur de mon amour…

Encore plus longtemps !…

Encore cette angoisse, encore ! Je sais que je la regarderai, que je me lèverai, que j’irai me pendre. Ce n’est pas de cela que j’ai peur. Oh non, c’est si bon, si doux!

Ce dont j’ai peur, c’est de ce qui vient après. Je l’ignore. Pourtant, le plaisir que j’éprouve à souffrir est trop grand ; il doit lui succéder quelque chose d’effrayant, je le sens bien.

Je ne veux pas y penser…

J’écris n’importe quoi, j’écris vite, au hasard, pour ne pas réfléchir…

Mon nom, par exemple… Richard Bracquemont, Richard Bracquemont, Richard – Oh, je ne puis plus continuer – Richard Bracquemont – maintenant, il faut que je la regarde – Richard Bracquemont – Il faut, il faut… non, je ne veux pas m’arrêter – Richard… Richard Bracquemont, Bracque…

*

Le commissaire du 9e arrondissement, qui n’avait reçu aucune réponse à ses appels réitérés au téléphone, pénétra dans l’hôtel Stevens à six heures cinq. Il trouva dans la chambre n° 7 le cadavre de l’étudiant Richard Bracquemont pendu à la croisée, exactement dans la même posture que ses trois prédécesseurs.

Le visage avait cependant une autre expression ; il reflétait une peur horrible. Les yeux grands ouverts étaient presque sortis de leurs orbites. Les lèvres étaient retroussées dans un affreux rictus ; les mâchoires, serrées l’une contre l’autre de manière convulsive.

Entre elles se trouvait écrasée, aplatie, une grosse araignée noire, dont le corps était ponctué de taches violettes.

Sur la table, gisait ouvert le journal de l’étudiant. Le commissaire le lut. Il se rendit immédiatement dans la maison d’en face. Il y constata que le deuxième étage était vide, inhabité depuis plusieurs mois.

–––––

(H. H. Ewers, adapté de l’allemand par Marc Henry, in La Revue de Paris, trente-quatrième année, tome sixième, 1er novembre 1927 ; repris dans La Revue belge, huitième année, tome II, n° 6, 15 juin 1931. Illustration de Timo Ketola [détail] pour l’album Minotaur de Banished From Inferno, 2011)

–––––

☞ Cette nouvelle de Hanns Heinz Ewers a fait l’objet de très nombreuses adaptations en langue étrangère ; nous en reproduisons quatre ci-dessous : la première traduction américaine, publiée dans la revue de George Sylvester Viereck, The International, en décembre 1915, deux adaptations espagnoles, publiées respectivement dans l’hebdomadaire péruvien Mundial, le 8 juin 1928, et dans la revue argentine Critica, le 16 juin 1934, suivies de la première traduction polonaise parue en sept livraisons (et non huit, malgré l’erreur de numérotation) dans le journal Nowa Reforma, n° 335 à 353, du mardi 26 juillet au vendredi 5 août 1910.

–––––

HANNS HEINZ EWERS : THE SPIDER

[L’Araignée]

–––––

–––––

LA ARAÑA [L’Araignée]

–––––

–––––

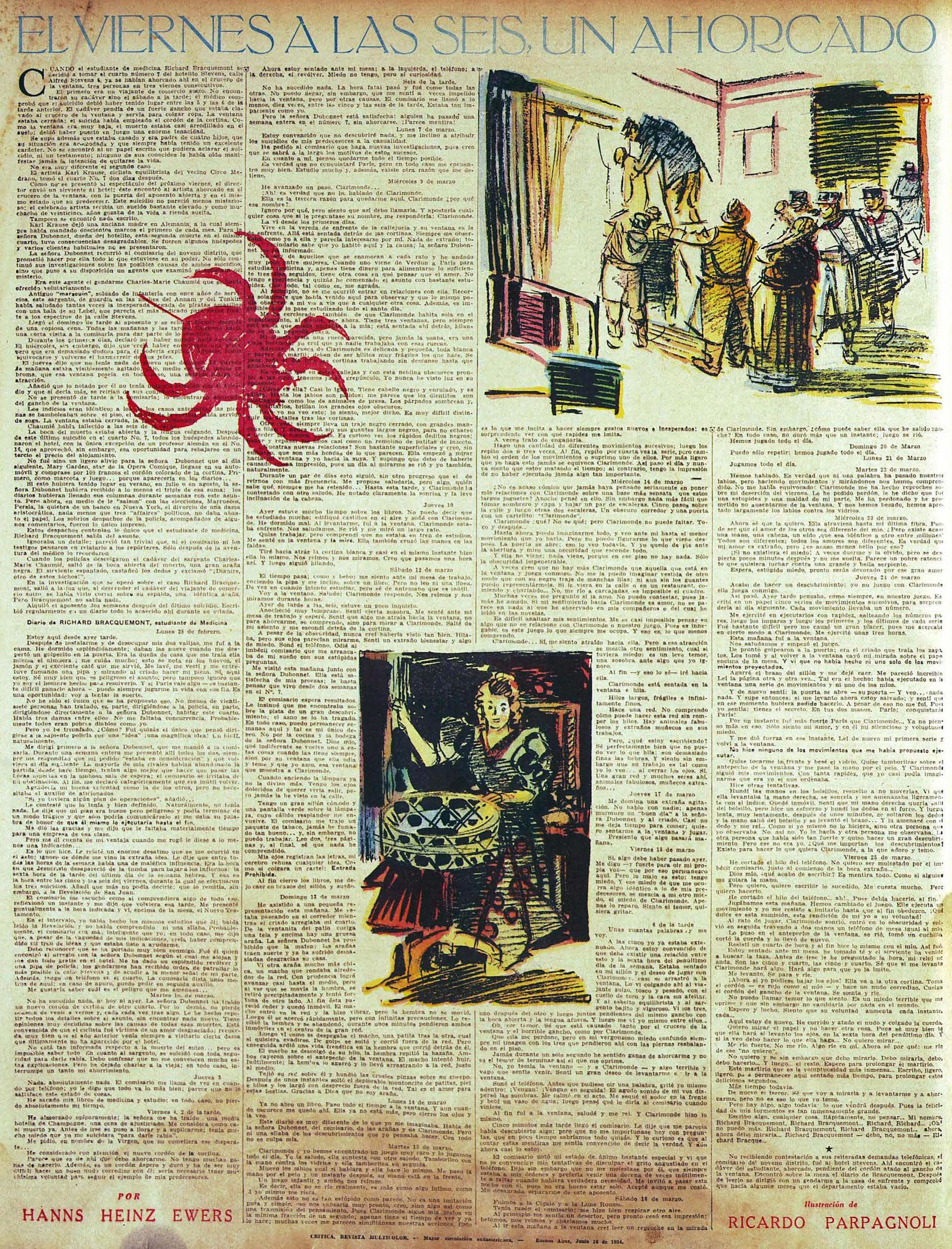

EL VIERNES A LAS SEIS, UN AHORCADO

[Vendredi à six heures, un pendu]

–––––

–––––

PAJĄK [L’Araignée]

–––––