Maintenant que la distance et les deux mois écoulés ont rendu à mon esprit toute sa tranquillité, je puis essayer de parler du mystérieux mahuari, de l’effrayant mahuari de la pampa cordobaine. Je lui dois peut-être la plus forte émotion que j’ai éprouvée dans les quatre mois que dura la visite à ma patrie, visite effectuée pour me donner un bain de soleil et pour reposer mes nerfs mis à mal par deux années de vie parisienne, intense et folle.

J’allais m’embarquer bientôt pour revenir en Europe, et, de ma nombreuse famille, il ne me restait plus à voir qu’un oncle quinquagénaire, lequel, après une existence agitée, avait décidé de chercher le repos dans un coin désolé de la province de Cordoba, où une propriété, gardée tant bien que mal, lui assurait de quoi vivre largement sans grand travail.

Profitant de la semaine de carnaval qui convertit Buenos-Aires en un asile d’aliénés, mon père et moi nous fîmes notre valise et, un beau matin, nous prîmes des billets à la gare neuve du Retiro pour Ranqueles, en savourant comme des gosses la surprise que nous allions faire à l’oncle Abelardo, non informé de ma présence en Amérique et qui ne m’avait pas vu depuis le jour où il avait amené un lama vivant du Neuquen, bien des années auparavant.

Mon père était certain que la « chacra » d’Abelardo n’était pas très distante de la station de Ranqueles, mais là, quand nous demandâmes le chemin au chef de gare et qu’il nous eut dit à combien de lieues c’était, nous fûmes bien désappointés, nous qui avions projeté de nous y présenter la valise sur l’épaule. Il n’y avait guère moyen de traverser cette pampa dénudée sous le soleil implacable sans autre moyen de locomotion que nos jambes de citadins, et sans autre orientation que notre bonne volonté, car on ne voyait aucun arbre capable de servir de repère, aucun rancho où demander la route. Le chef de gare pensa au commissaire qui devait arriver d’un moment à l’autre. Nous l’attendîmes.

À la fin, tout s’arrangea ; l’aimable représentant de l’autorité nous procura un tilbury pour nous conduire et un agent comme guide.

L’oncle Abelardo ne s’était pas entouré d’un grand confort. Son habitation était un rancho de chorizo, c’est-à-dire une charpente de bois soutenue par des lattes de métal entrecroisées garnies de tresses de paille et d’argile formant les murs ; des plaques de zinc ondulé pour toit, et, pour plancher, la généreuse terre vierge de la pampa, lustrée et durcie à force d’aspersions et de balayages quotidiens. Aucun arbre pour amortir les flèches du soleil, de sorte que, là même, la vue ne pouvait se reposer de l’éternel vert de la llanura et du monotone bleu du ciel sur lequel se découpaient, agrandies, les silhouettes de chevaux, celles des machines agricoles et des meubles de paille, disséminées comme les tentes d’un campement interminable.

Le premier enchantement passé, fait à demi de surprise, causé par le silence, par l’uniformité du paysage, l’ennui nous prit quelques heures après notre arrivée. L’oncle Abelardo, qui s’en rendait compte, fit tout le possible pour nous rendre agréable le séjour à l’estancia. Dans ce noble dessein, il nous emmena en visite dans les chacras voisines, nous fit assister à des jeux champêtres, nous offrit des rôtis à la broche… prépara lui-même de délicieux plats de mulitas et peludos, et nous proposa enfin d’aller à la chasse aux vizcachas dont nous emporterions les dépouilles à Buenos-Aires comme trophées. Nous acceptâmes avec enthousiasme.

À l’heure du crépuscule, quand la pampa paraît se voiler de tulles de mystère qui obscurcissent l’horizon, nous nous mîmes en route tous trois, suivis de Leal, un beau chien couleur cannelle.

Nous cheminions silencieusement au sein de cette pénombre blême qui faisait de la terre et du ciel une seule nébuleuse ; les meubles, les machines agricoles et les chevaux qui paissaient au hasard semblaient des restes d’un dessin enfumé, et je voyais mon père avec l’oncle Abelardo sans formes précises, sans couleur et sans relief, comme des découpures de papier noir à travers un cristal dépoli. Le rancho que nous laissions environné de taches sombres, la banderole flottante qui rappelait les peones, le jugüel, qui faisait penser à un instrument de supplice, la vache qui ruminait, l’arceau de fer du puits avec la poulie comme la tête d’un pendu, le tas de bois… tout était grisâtre et fumeux, brouillé, fantastique sur le fond du ciel qui gardait à peine à l’ouest un reflet du couchant. Les poteaux du fil de fer qui traversait la campagne de part en part étaient comme les vertèbres d’un monstre : de distance en distance, un hibou s’y perchait pour explorer les alentours de sa tête toujours en mouvement ; tout à coup, il s’envolait sans bruit, et son plumage tigré s’effaçait dans les bruyères ou se fondait dans la pénombre. L’immobilité était absolue comme le silence ; les fragiles plumerillos semblaient pétrifiés ; les maïs formaient un bloc compact, la luzerne un lac d’asphalte ; pas un souffle de brise ; l’air venait d’en bas, comme s’échappant de la terre.

Les vizcacheras étaient loin, de l’autre côté d’une éminence ; nous avions beaucoup marché et nos jambes commençaient à n’en pouvoir plus devant un exercice auxquelles elles n’étaient pas accoutumées, avec les morsures de cactus piquants qui s’attaquaient à mon pantalon et à mes bottines, faibles défenses contre leurs pointes. Je demeurai un peu en arrière pour me débarrasser de cet empêtrement, le fusil à terre, et le bruit d’un double coup de feu me surprit dans cette occupation ; j’armai aussitôt et j’ouvris les yeux tant que je pus, mais ne vis que deux nuages de fumée en train de se dissiper.

L’oncle Abelardo me cria : « Feu, voyons ! » et il accourut vers moi, suivi de mon père. J’embrassai d’un regard les alentours, mais sans y voir davantage. Par contre, j’eus l’impression d’avoir entendu le frôlement d’un être allant à pas légers, et même je crus avoir entrevu s’agiter le panache d’un plumerillo, comme si l’arbuste était secoué par sa bise.

Mon père arrivait, inquiet.

« L’as-tu vu ?

– Qu’est-ce que c’était ? demandai-je de même.

– Je ne sais… un animal, un animal de grande taille, » répondit l’oncle, comme à lui-même.

Il paraissait si préoccupé que nous ne l’interrogeâmes point, un peu alarmés. Il allait nous donner l’explication, et il s’arrêta pour écouter.

« Leal ! » cria-t-il, en s’élançant à la course.

Nous le suivîmes. J’avoue que je ne me sentais pas à l’aise, je ne sais pourquoi. Bientôt, on entendit un hurlement étouffé et je vis l’oncle Abelardo s’arrêter, jeter sa carabine, disparaître sous les herbes. Quand nous parvînmes sur les lieux, guidés par les plaintes déchirantes du chien, une scène émouvante s’offrit à nous ; mon oncle, les yeux pleins de larmes, frottait vigoureusement les pattes de Leal. La pauvre bête avait la bouche pleine d’écume et les yeux sanguinolents.

« Le mahuari, nous dit-il d’une voix tremblante ; c’était le mahuari ! »

*

Les braises du feu qui se mourait nous éclairaient de rouge en projetant des ombres démesurées sur les murailles d’argile ; dans la large lueur du foyer, on voyait pendre à un pieu la peau couleur cannelle du pauvre Leal ; un jeune « peon » faisait circuler le maté avec parcimonie, interrompant le sifflement de la grande bouilloire noire qui chancelait sur les tisons ; l’angoisse se marquait sur les visages et la frayeur était dans les esprits ; par l’ouverture de la porte, on voyait la pampa sans fin, mystérieusement vêtue d’argent…

Mon père fumait en suivant du regard l’agonie du brasier, l’oncle Abelardo pelait une brandis avec son couteau de chasse ; les « peones » tressaient des « tientos » ou attisaient machinalement le feu ; je me sentais attiré par la porte qui donnait sur la plaine et, sans que je le veuille, je reportais toujours les yeux sur cette tranche de lumière laiteuse aux fascinations d’abîme.

Enfin, le silence anxieux fut rompu par mon oncle qui laissa tomber cette exclamation mêlée d’un soupir :

« Pauvre Leal ! »

Nous le regardâmes tous, puis la porte, avec appréhension.

« Patron… parlons d’autre chose, » dit quelqu’un sans lever les yeux.

Et comme personne ne dit mot, le silence retomba, plus angoissant encore.

« Mais voyons, en fin de compte, qu’est-ce que c’est que le mahuari ? » demandai-je d’une voix ferme, voix sacrilège, qui fit se tourner toutes les têtes vers moi.

Sans abandonner son couteau ni sa branche, mon oncle expliqua, comme s’il parlait tout seul :

« Le mahuari ?… personne ne sait ce que c’est. Les uns l’ont vu sous la forme d’un bœuf, d’autres sous celle d’un chien, d’autres d’une oie, d’autres d’un cochon… Quelquefois, il est noir ; quelquefois, il est blanc ; à l’occasion, il a deux têtes… Ses yeux sont comme des charbons ardents, et le pâturage se dessèche où il a passé. Celui qui croise sa piste meurt, comme Leal. »

J’eus un frisson ; j’étais hanté par l’image du pauvre chien, paralytique, aveugle, fou de douleur, grognant et tremblant sans répit dans son agonie.

Alors, l’homme du maté prit la parole :

Selon lui, le mahuari, c’était le diable, un diable spécial, indigène, « ranquel, » un diable frère de la Mort et père de la Nuit qu’il maria avec le Silence ; la lune est le cadeau de noces qu’il a fait à sa fille. Quand il vient sur la terre, c’est pour faire le mal ; c’est lui qui apporte les pertes, les sécheresses, les maladies ; c’est lui qui fait grandir les sauterelles et les fourmis qui dévorent les plantes, qui sème les cactus et les chardons qui épuisent le sol ; qui fabrique le givre funeste aux bourgeons, la grêle avec laquelle il lapide les hommes par méchanceté ; les cyclones sont également son œuvre, de même que les débordements des rivières ; les hiboux sont des sentinelles qu’il met pour faire le guet. Il prend la forme qui lui plaît, même celle de l’homme, et il sait si bien composer sa voix et sa figure qu’il se fait passer parfois pour votre ami intime. En réalité, il a le corps du serpent, la tête du hibou, ou bien de la chauve-souris, des mains de femme et des pattes de cheval. On ne sait pas quelle voix il a, personne ne l’a jamais entendue.

« Tous ceux qui traversent sa piste, acheva l’homme du maté, meurent comme Leal, tout à fait comme lui.

– Et peut-être y a-t-il parmi nous quelqu’un qui est le mahuari en ce moment, sans que personne ne le sache, » affirma un « peon » en me fixant.

Nous échangeâmes un froid regard, perplexes…

Le péon ne me quittait pas des yeux, et, m’en apercevant, j’eus peur davantage à l’idée que ces gens pouvaient me prendre pour une incarnation du mahuari. Le silence se fit de nouveau, lourd, atroce. À peine si les braises se devinaient dans la cendre. Nous n’avions plus d’autre lumière que celle qui entrait par la porte, une lumière indécise qui, après avoir tracé un rectangle blanchâtre sur le sol, s’étendait comme un suaire à travers toute la plaine.

Dans la contemplation de ce paysage, je devinai plutôt que je ne vis une ombre venant vers nous entre les meules. Un cheval ? Un bœuf ?… je ne sais ce que l’ombre me parut à ce moment ; le nom du monstrueux diable « ranquel » monta à mes lèvres, et inconsciemment, comme se dégageant de lui-même, le mot tinta :

« Le mahuari… »

Tous m’entourèrent ; je me souviens que j’étendis le bras vers la porte pour désigner l’ombre qui s’approchait toujours.

« C’est ça ! » s’exclama l’oncle Abelardo, et les péones en chœur affirmèrent :

« Oui… c’est lui ? »

L’ombre se précisait à mesure qu’elle était plus proche ; les formes d’un cheval de grande taille se détachèrent nettement sur le décor uniforme de la pampa.

Appuyés les uns aux autres, en groupe compact, devant la baie de la porte, nous regardions fixement, hébétés. Tout à coup, il disparut derrière une meule pour reparaître plus près de nous, avec des yeux fulgurants et des sabots phosphorescents. Il était noir, entièrement noir, fantastique, ce cheval qui s’approchait en clouant sur nous ses prunelles ; un cheval étrange et diabolique, un cheval de cauchemar !

Je ne me souviens pas d’autres détails de la venue du mahuari vers la porte où nous nous groupions, comme glacés : mon désarroi était si profond qu’à peine il me reste aujourd’hui une faible idée de la façon dont les choses se passèrent.

Il y eut un claquement tragique de mandibules.

… Deux points lumineux, fascinateurs, surgissent d’une masse noire, là dans le corridor, en face de la porte… Un péon qui étend des bras et ouvre des yeux qui brillent fort : le péon commence à faire un pas ainsi, hiératique, vers la masse noire et les points lumineux… Une seconde… il a passé la porte… il est dans le corridor !… Et il continue de marcher vers la forme sombre et les deux points fascinateurs. Tous les regards suivent le péon, les miens aussi ; mais je ferme les yeux pour ne pas voir l’instant fatal, où le péon atteindra le monstre. Quand je les ouvre, je ne vois plus qu’une masse noire qui s’étend en hauteur comme une fumée épaisse, comme quelque chose de bitumeux. Et lorsque nous nous attendions tous, oppressés, à voir quelque chose de plus, nous entendons clairement un hurlement de bête et d’homme torturés, un hurlement sec, dur, qui s’éleva également en l’air avec la fumée épaisse en laquelle s’était changé le mahuari…

Puis le silence, et la pampa tranquille vêtue d’argent.

–––––

(Alejandro Sux, traduit par Manoel Gahisto [« El Mahuari, » in Cuentos de América, ilustraciones de Falgás, Buenos Aires/Barcelona: Unión Editorial Hispano-Americana, 1913], in Revue de l’Amérique latine, deuxième année, volume VI, octobre 1923 ; sans mention du traducteur, « Contes de Saïgon républicain, » in Saïgon républicain, organe d’information et de rapprochement franco-annamite, quatrième année, n° 1050 et 1051, lundi 11 et mardi 12 juin 1928. Cette nouvelle a été reprise en volume dans l’excellente anthologie de Ventura García Calderon, Récits de la vie américaine, Paris : Payot, 1925. Illustration de Sidney Herbert Sime)

–––––

ALEJANDRO SUX : EL MAHUARI

–––––

–––––

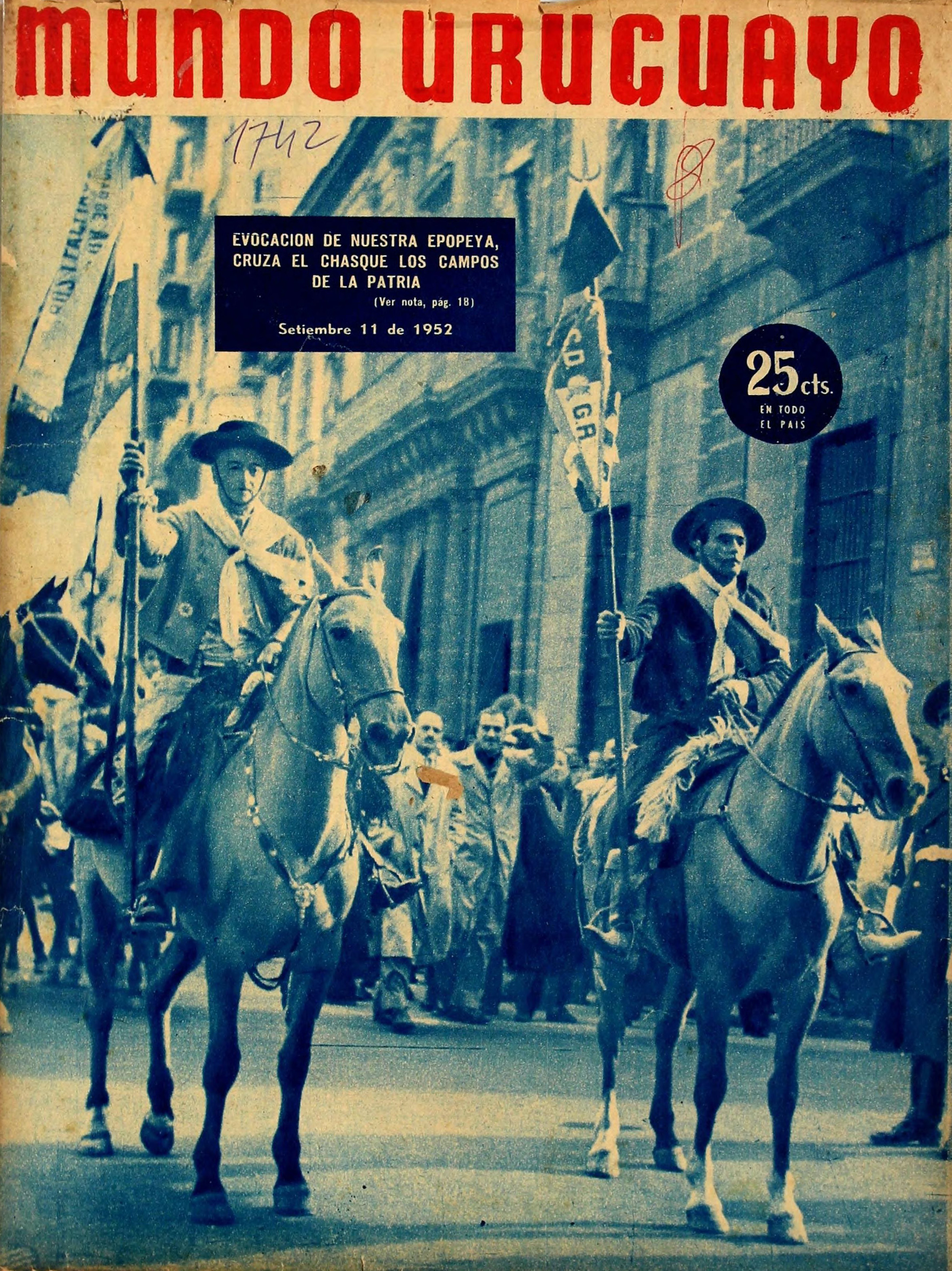

(Alejandro Sux, in Mundo Uruguayo [Montevideo], trente-quatrième année, n° 1742, jeudi 11 septembre 1952)