CHAPITRE IV

Je me réveille. Il fait encore jour ; je suis déshabillé et couché dans un lit excellent, garni de rideaux blancs. La chambre dans laquelle je me trouve est simplement, mais confortablement meublée. Sur une chaise, au pied du lit, mes habits sont pliés, très proprement pliés. Une petite table est à portée de ma main ; je vois sur cette table mon portefeuille, ma bourse et ma montre. Cette vue me rassure, je ne suis pas chez des voleurs.

J’ai d’ailleurs pensé de suite, avec la lucidité et le calme bon sens que vous me connaissez, que les voleurs n’ont pas de lits garnis de rideaux blancs.

Mais où suis-je ?

Je veux me soulever, je ne puis : un poids me retient, ma jambe…

Je me souviens, j’ai la cheville cassée !

Ma pensée ne s’arrête pas à cela ; une bien autre pensée me serre le cœur.

« La boîte de cuir ! la boîte de cuir ! » criai-je.

Une main soulève les rideaux du lit, et je vois un homme assez âgé.

« C’est là l’objet que vous demandez, je pense, fait-il en posant sur le lit la bienheureuse boîte.

– Oui, c’est elle, c’est bien elle ! »

Je dis cela en riant, des larmes de joie aux yeux.

« C’est elle ! »

Je caresse doucement la boîte, comme on ferait d’une bien-aimée.

Vous comprenez, elle contient une source certaine de fortune, et moi, Sam Brown, je suis un garçon diablement positif.

« Comment suis-je ici ? demandai-je enfin.

– Je vais vous le dire, reprend doucement le vieillard. En descendant du train, vous avez, paraît-il, posé le pied à faux ; vous avez glissé ; vos mains, embarrassées par cet objet que vous teniez (il désigne la boîte), n’ont pas suffi pour vous retenir, et… la cheville est cassée, je crois. »

Je murmure : « Diable ! » avec un sentiment de vexation que je ne cherche pas à dissimuler.

« J’ai quelque peu de connaissances en chirurgie qui me permettent d’espérer que la fracture n’est pas de l’espèce dangereuse, reprend mon interlocuteur, qui voit mon ennui. J’ai pensé que ma maison était plus propre à recevoir un jeune homme comme vous, habitué à un certain luxe… à ce que je crois voir… que les auberges bruyantes et malpropres de Penrith. Il n’y a guère de monde maintenant chez moi… Maintenant ! »

Je remarque un léger tremblement dans la voix…

« J’ai envoyé chercher à Glascow un chirurgie de mes amis, continue le vieillard, le docteur O’Keith, qui confirmera, je veux le croire, mes espérances sur votre accident et… le voici ! »

La porte s’ouvre, un homme jeune encore, de corpulence énorme, de figure vive et joyeuse, entre ou plutôt roule dans la chambre.

« Bonjour, M. Webster, bonjour ! fait le nouveau venu. Jeune homme-là, cheville cassée, eh ! »

En deux mots, M. Webster (j’apprends le nom de mon hôte) le met au courant de ce qui s’était passé.

« Jeunesse, jeunesse pétulante ! gesticule le petit homme en s’approchant du lit ; voyons ! sujet vigoureux, ma foi ! apparence solide ! eh ! »

D’un tour de main, il rejette les couvertures, palpe la cheville devenue énorme. Je jette un cri.

« Bonne poitrine ! excellente voix ! » s’écrie le singulier docteur, qui palpe toujours, et dont la légèreté de main ne peut faire que la douleur ne m’arrache des gémissements.

Je crie, mais le diabolique petit homme ne me lâche pas ! il tire, pousse, tasse, meurtrit ma pauvre jambe : tout à coup, une douleur plus vive que les autres me fait presque défaillir ; je ferme les yeux, je sens que l’on me bande fortement, que la jambe est comprimée entre deux planchettes, que le pied repose sur une troisième et que le tout est pratiqué avec une adresse et une vigueur peu communes.

« Fini ! crie O’Keith ; une bagatelle ! fracture simple ! l’A B C des cassures. Quinze jours sur le lit ! Dansera la gigue le seizième ! sujet superbe ! sain, vigoureux ! reviendrai demain ; bonsoir, Webster ! »

Il roule vers la porte et, là, se retourne.

« J’oubliais ! cette nuit ! la fièvre ! tombera au matin ; lait et sucre à boire, c’est tout ! »

La nuit est venue et, comme l’a prédit le docteur O’Keith, la fièvre est venue avec la nuit. Je ne veux pas vous raconter ma fièvre qui est sans doute celle de tous ceux qui se cassent la cheville, en descendant maladroitement d’un wagon. Certainement, tous ceux-là doivent voir autour de leur lit les grands verres pleins de liqueur couleur du soleil, desquels s’élancent des femmes blondes aux yeux bleu de pervenche, aux cheveux blonds comme les blés, qui s’envolent pour revenir encore !

Certainement, tous ceux qui se sont cassé la cheville voient ces femmes-là, dans les rêves de leur fièvre ! Ils sentent aussi ce parfum de genêt et de bruyère sauvage, doux et capiteux à la fois, que je sens ! Ils entendent cette harmonie céleste que j’entends ! Cela est si naturel et si évident, que ce n’est pas la peine que je vous parle de cette musique, ni de ce parfum, ni de ces femmes blondes aux yeux bleu de pervenche !

Le matin arriva ; ma fièvre était tombée ; en ouvrant les yeux, je vis mon hôte et le docteur près de moi.

Le sac de cuir était toujours sur mon lit.

« Parfait ! disait le petit homme, parfait ! œil vif ! pouls régulier ! prendra deux bons bouillons aujourd’hui ! dormira cette nuit comme un roi ! reviendrai demain. »

Le bouillon que je pris me remit tout à fait ; je demandai une plume, de l’encre et du papier, et, tant bien que mal, j’écrivis à mes parents. Mais, pour ne pas les alarmer, je représentai mon accident comme une simple foulure, qui demanderait une dizaine de jours pour arriver à complète guérison.

Je priai que l’on envoyât à Penrith notre premier commis, garçon intelligent qui me convenait assez, auquel je remettrais les lettres de M. Bennett, sans oublier la précieuse boîte dont je ne manquai pas d’exalter le contenu ; je priai également ma mère de m’envoyer par ce commis du linge et des vêtements de rechange, et mon père de me faire parvenir par la même voie vingt ou vingt-cinq livres pour faire face aux dépenses prévues et imprévues. Je finis en me louant beaucoup des soins que je recevais.

M. Webster se chargea de jeter cette lettre à la poste. Je fus tout à fait tranquille, une fois mes affaires mises en ordre. Il ne me restait plus qu’à guérir, ce qui ne devait être ni long, ni difficile, grâce à l’adroit petit chirurgien et aux bons soins de mon hôte.

M Webster excitait vivement ma curiosité. Depuis que j’étais chez lui, il m’avait à peine adressé la parole et se contentait de me soigner, avec le zèle le plus intelligent et le plus discret.

M. Webster n’avait pas, je le supposais du moins, de domestiques ; mes tisanes, mes bouillons et tout ce que je pouvais désirer ou demander m’était toujours apporté par lui. Y avait-il d’autres personnes vivant dans cette maison ?

Je me sentais attiré vers ce vieillard qui me rappelait, par sa grande taille et sa longue chevelure grise retombant sur ses épaules, quelqu’un de ces anciens barons écossais dont j’avais vu quelquefois les portraits à l’étalage des libraires. Ses traits étaient beaux, et eussent été parfaits sans un léger tremblement des lèvres qui s’accentuait parfois et nuisait à l’harmonie générale du visage ; je remarquai aussi l’expression tantôt vague, tantôt fixe des yeux.

L’air de tristesse de M. Webster, joint aux quelques mots qui lui étaient échappés à propos de la quasi-solitude où il vivait, expliquaient à mon sens les irrégularités de sa physionomie. Je me réservais d’ailleurs d’en apprendre plus long sur son compte lorsque je serais sur pied.

La seconde journée s’acheva ; je pris mon second bouillon. Mon hôte m’avait quitté, après m’avoir souhaité le bonsoir. Je me préparais à dormir comme un roi, avait dit le docteur O’Keith.

Eh bien, non ! les rois dorment mal ! ou le docteur était un sot ; car je ne fermai pas l’œil, et cette nuit-là fut la nuit la plus étrange et la plus effroyable que passa jamais le fils de mon père !

Comment expliquer cela ? je n’avais pas de fièvre, aucun malaise, aucun besoin, ni désir, ni inquiétude d’aucune sorte. Mon lit n’était pas trop mœlleux, pas trop dur non plus ; mes couvertures ni trop lourdes ni trop légères. Mon pouls ne battait pas trop faiblement ; mon cœur ne palpitait pas trop vite ; ma tête n’était pas trop chaude, mes pieds n’étaient pas froids. Je n’avais pas besoin de manger, et, d’ailleurs, un bol de bouillon était sur la table près de moi ; je n’avais pas besoin de boire, et, d’ailleurs, un verre d’eau sucrée était sur la table à côté du bol de bouillon.

Qu’avais-je donc ?

Ce qui rendait mon état absolument indescriptible, c’était justement ce manque absolu de malaise ou de jouissance, de désir ou de besoin, d’inquiétude ou de calme, qui faisait de moi une chose négative ! Il ne me paraissait pas qu’aucun mot dans aucun langage connu pût exprimer, même de la façon la plus vague et la plus indécise, ce que je ressentais ou plutôt cette absence de toute sensation.

Je fis des efforts surhumains pour me persuader que je souffrais de quelque douleur ou que je jouissais de quelque bien-être ! peine inutile ! j’arrivais à ce résultat bizarre que tout dormait en moi, excepté moi.

Je ne sais depuis combien de temps durait cette suspension de mon être pendant laquelle le moi connu, que j’avais été jusqu’alors, interrogeait le moi inconnu, que j’étais cette nuit-là, quand violemment un changement se fit en mon esprit et en mon corps. Non pas que je me trouvasse tout à fait comme j’avais l’habitude de me connaître, mais il me parut qu’un des coins du voile mystérieux qui m’enveloppait allait se soulever. Je ne sentis, je n’entendis, je ne vis rien d’insolite, mais je compris que bientôt j’allais sentir, entendre et voir, ce qui faisait passer un frisson en mes veines.

Je ne me trompais pas. Une heure plus tard, j’avais senti, j’avais entendu, j’avais vu ! et une terreur telle que doit l’éprouver le condamné à mort dont la corde fatale enlace le cou, le chasseur terrassé qui sent les griffes du tigre ou du lion labourer sa poitrine, plus encore que tout cela, la terreur de celui qui, du monde des vivants, contemple le monde des morts, fit dresser sur ma tête mes cheveux baignés de sueur.

CHAPITRE V

Il y a maintenant dix jours et dix nuits depuis mon accident. Dix mortels jours ! dix bien plus mortelles nuits ! Ce qui s’est passé en moi, pendant ce temps, sans qu’aucune manifestation extérieure ait rien fait deviner à personne, est inouï !…

Cependant, chaque jour avance ma guérison.

Deux événements matériels se sont produits dans cette période de temps. D’abord, l’arrivée de Tom Leith, le commis de mon père, porteur de toutes les anxiétés de mes bons parents, ainsi que du linge et des vêtements demandés à ma mère, et qu’elle a envoyés en profusion, et aussi d’une somme, que me fait parvenir mon père, une somme bien supérieure à celle que j’attendais.

Il m’a fallu mettre Tom Leith dans la confidence de la gravité de ma chute, et lui expliquer comment ma prétendue foulure me retiendrait sept à huit jours de plus que je n’avais dit à M. et Mme Brown. Je lui ai recommandé le silence à ce sujet, me réservant de trouver un prétexte à mon retard. Je lui ai promis, à mon retour à Londres, de faire élever ses modestes appointements. Tom Leith a une petite famille de frères et de sœurs ; il se taira par intérêt ; il se taira aussi par délicatesse, c’est un brave garçon.

Je lui ai remis (sans explications) les lettres de M. Bennett et la précieuse boîte, un peu allégée, car, sur les trois flacons qu’elle contient, je n’ai pu m’empêcher d’en garder un que j’ai caché sous mon oreiller, comme on cache le portrait ou la boucle de cheveux de celle qu’on aime.

Aux lettres de M. Bennett, j’ai ajouté quelques lignes de ma main, pour recommander à mon père de goûter modérément à la liqueur, que je jugeais, dis-je, fort capiteuse. Je crus de mon devoir de prendre cette précaution, bien qu’il fût peu probable que les fées blondes aux yeux bleu de pervenche osassent folâtrer autour de la tête chauve de M. Brown, et caresser le visage du respectable auteur de mes jours.

Tom Leith a passé quelques heures près de moi, puis m’a quitté pour retourner à Londres. Je l’ai laissé partir sans lui parler de rien.

Autre chose, dans le domaine des choses palpables et tangibles, s’est produit ! À l’une de ses visites, le docteur O’Keith s’est trouvé seul avec moi, et moins pressé ou plus causeur que de coutume, je l’ai questionné d’un air indifférent, au sujet de mon hôte, de mon hôte terrible ! que je ne puis apercevoir sans que tout en moi tressaille d’épouvante !

« Triste histoire ! s’est écrié le petit docteur. Pauvre Webster ! superbe intelligence ! grand cœur ! marié par amour ! toute jeune femme ! belle ! cinq enfants beaux ! bien heureux, il y a vingt ans !

– Et… maintenant ? hasardai-je, la gorge sèche au point de ne pouvoir à peine articuler mes mots.

– La femme partie ! enlevée par un jeune débauché. Les enfants morts !

– Morts ! Pourquoi ? fis-je, en me dressant sur mon séant.

– Pourquoi ? vous voulez dire comment ? répondit O’Keith en haussant les épaules. Semaine par semaine, jour par jour, heure par heure ! Lampe qui s’éteint, fleur qui se fane, étoile qui file ! Sans souffrance, sans maladie, pâles, beaux, souriants ! Il ne reste plus que…

– Plus que qui ? m’écriai-je, avec une violence qui eût frappé un auditeur plus perspicace que ne l’était O’Keith.

– Pauvre Amy ! Si douce ! si belle ! cheveux d’or, yeux bleus ! Pauvre Amy !

– Cette enfant dont vous parlez, repris-je haletant, va mourir ?

– Demain ! ce soir ! maintenant ! pauvre Webster ! »

J’allais questionner encore ; le pas de mon hôte se fit entendre.

Le docteur posa sa main sur mon bras et répéta :

« Pauvre Webster ! »

CHAPITRE VI

C’est hier que le docteur a causé avec moi. Je l’ai laissé partir, lui aussi, sans lui parler de rien. Je ne sais s’il est complice ou dupe de celui dont il dit :

« Pauvre Webster ! »

Depuis hier, mon plan est tracé ; ma résolution est prise. J’ai passé douze nuits dans ce logis maudit ! Une nuit de plus ne s’ajoutera pas aux douze autres, avant qu’il ne me soit donné de punir l’épouvantable crime exécuté froidement par cet être monstrueux près duquel je vis ! tout mouvement m’est encore défendu, n’importe ! Ce soir, lorsqu’on me croira endormi, je détacherai bandes et planchettes, j’essaierai de marcher, le revolver au poing. Si je ne puis marcher, je me traînerai sur les genoux, sur les mains, le couteau aux dents, mais je sauverai la victime qui agonise dans cette maison !

Le docteur l’a dit : « Peut-être demain… peut-être ce soir… peut-être en ce moment même… » Si j’allais arriver trop tard ! Il est impossible que le ciel permette de pareilles choses ! J’arriverai à temps !

L’heure de mon souper est venue ; j’ai mangé ce que M. Webster m’a apporté ; il faut que je sois fort cette nuit ! Mon repas fini, mon hôte m’a souhaité le bonsoir et m’a laissé seul. Il est dix heures. J’ai défait avec précaution l’appareil qui entoure mon pied ; je me suis vêtu, avec des peines infinies, j’ai armé mon revolver, essayé un joli couteau rapporté de Birmingham, l’année dernière, soufflé ma lumière et j’ai attendu.

Dix heures et demie ! onze heures ! onze heures et demie ! minuit ! minuit ! L’heure à laquelle va paraître l’épouvantable vision !

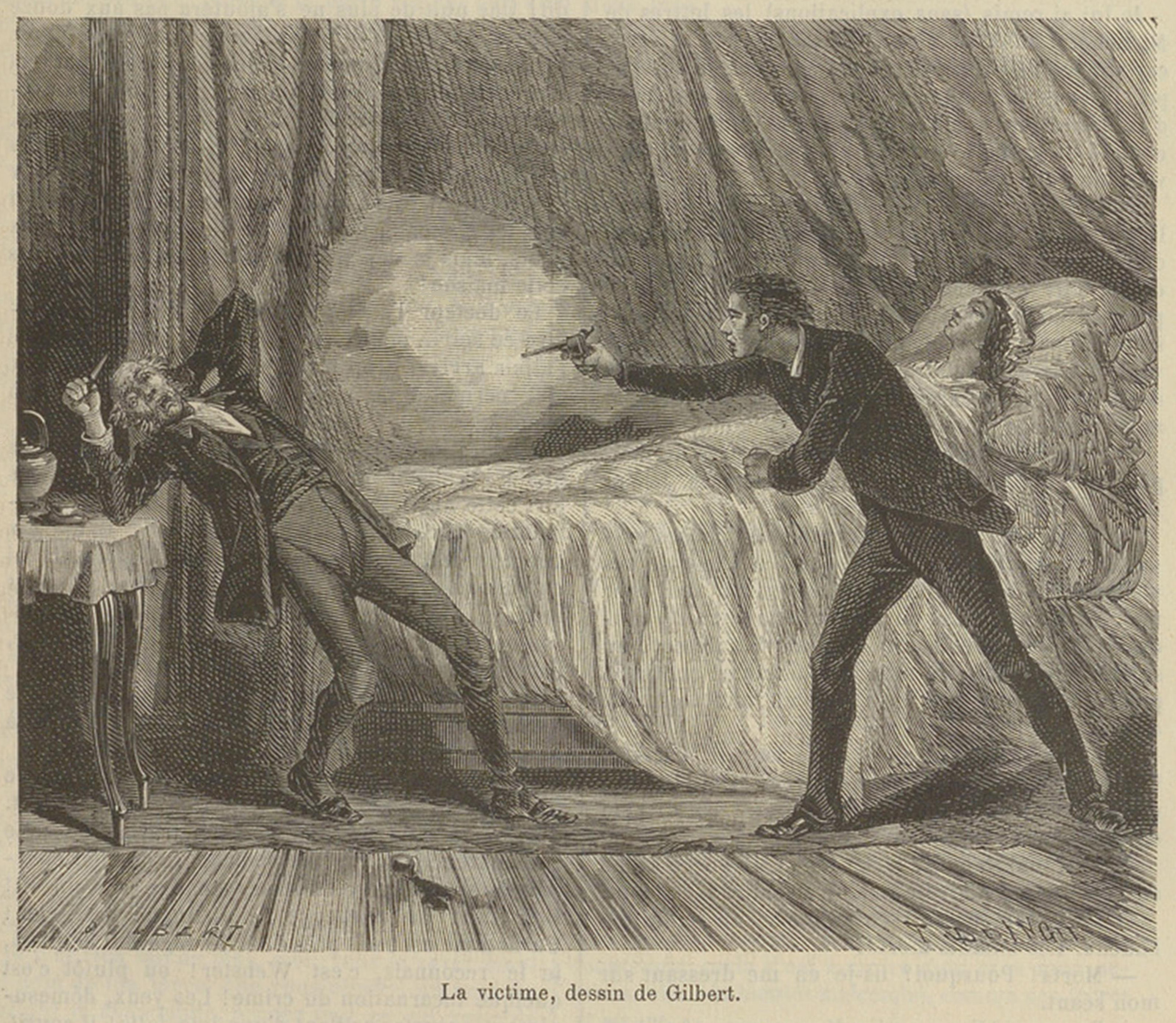

Oui, et voici que, comme chaque nuit, le mur de ma chambre s’éclaire et devient transparent. Comme chaque nuit, je vois, au travers de cette transparence, une forme blanche, immobile, enveloppée de longs vêtements, étendue sur un lit ! Des traits du visage, je ne distingue rien, rien ! Un homme est assis près du lit, et regarde. Celui-là, le reconnais, c’est Webster ! ou plutôt c’est quelque incarnation du crime ! Les yeux, démesurément ouverts, brillent d’une joie folle ! Il sourit, il rit même, d’un rire muet qui me glace le sang ! Il tient à la main un gobelet de métal, et un autre objet plus petit ! Je ne sais pas ce que c’est !

Webster se lève et alors ! oh ! alors ! un murmure sort des lèvres de la femme dont je ne distingue pas les traits. Quel murmure ! si douloureusement plaintif ! si épouvantablement désespéré ! Je n’entends pas les mots, je comprends seulement que la voix demande grâce, et que l’enfer pardonnerait, si un damné suppliait avec de tels accents ! Webster est plus sourd que l’enfer, car il rit ! Il s’approche du lit, sans que, chose horrible, sa victime puisse faire un mouvement pour éviter ce contact. Il se penche… une plainte qui n’a plus rien d’humain… il se relève. Les plaintes ont cessé. Une odeur fade, sinistre, indéfinissable, frappe mon odorat.

Le mur de ma chambre est redevenu sombre.

Le moment est venu, j’aurai des forces, je veux en avoir ! Avec un battement de cœur, j’ai pris sous mon oreiller le flacon de la liqueur de James Bennett, j’en ai bu quelques gouttes. Le sang circule plus librement dans mes veines ; ma tête est libre, ma main est sûre, allons !

Je me glisse hors du lit, je suis debout ; je sens une très légère faiblesse dans la cheville, je marcherai pourtant, je crois.

J’ai ouvert la porte de ma chambre. Quelque chose me protège, puisque la porte n’a pas fait de bruit, puisque les marches de l’escalier que je sens là, et que je descends, n’ont pas crié sous mes pieds. Aucun murmure autour de moi, aucune lueur pour me guider. Comment m’orienter ? je ne connais pas cette maison. Dois-je remonter ? Dois-je descendre encore ?

Je reste indécis ; mais mon indécision dure peu. Il me semble sentir sur mon épaule une très légère pression qui me pousse en avant.

Je ne cherche pas à comprendre si je rêve, si je suis en pleine possession de moi-même, si je suis transporté dans un monde inconnu et surnaturel ; j’obéis, je descends les marches qui conduisent au sous-sol de la maison ; j’ouvre et je referme une porte ; enfin, une vive lumière arrive jusqu’à moi. Un rideau me sépare de la pièce où brille la lumière. Je me glisse avec des précautions infinies, je soulève un coin du rideau…

Ciel et terre ! Sur un lit, une forme blanche est étendue. Mais, cette fois, je distingue les cheveux d’or et les yeux bleu de pervenche. C’est Amy, mais c’est aussi la fée du rêve, dont le corps parfumé a touché mon visage !

Mon hôte Webster rit comme je l’ai vu rire dans mes douze nuits d’insomnie. Comme alors, il se lève et j’entends la voix désolée. Oh ! cette voix et ces mots ! des larmes de feu jaillissent encore de mes paupières, quand j’y songe !

« Depuis tant de jours ! dit la voix, depuis tant de mois, je meurs ! depuis tant de jours ! depuis tant de mois, ma vie s’en va goutte à goutte, et c’est vous qui me tuez ! je ne demande pas à vivre, mon père, mais ayez pitié ! On ne ferait pas souffrir ce que je souffre à la plus criminelle des créatures, et je n’ai rien fait de mal, moi, vous le savez bien ! Au nom de ma mère que vous aimiez, au nom du ciel qui m’abandonne, prenez tout ce qui reste de sang dans mes veines, que cette nuit soit la dernière nuit ! Par le salut de votre âme, mon père, que cette nuit soit la dernière nuit ! »

Webster souriait.

« Il y a encore de la vie en toi, disait-il, en fixant l’enfant de son regard de feu, plus que tu ne le crois ! Et il faut que je prenne ta vie, peu à peu, vois-tu ! Avec les autres, j’ai été trop vite, voilà pourquoi je n’ai pas réussi. Mais toi, tu me rends fort et jeune, mes rides et mes cheveux blancs s’en vont, ma taille se redresse ! je le vois ! Encore un peu de patience, et je redeviendrai comme à vingt ans ! Alors, j’irai retrouver celle qui est partie, et je lui dirai, tu peux m’aimer, maintenant ! Vois ! je suis jeune et beau ! Ah ! ah ! jeune et beau ! »

Il se leva. J’apercevais maintenant ce qu’il tenait dans sa main. C’était un gobelet de métal et un petit couteau.

Webster se pencha. Il y eut un long silence, puis je le vis se redresser, porter le gobelet à ses lèvres et boire ! juste ciel ! une liqueur rouge dont l’odeur fade et sinistre m’était trop bien connue !

L’horreur sans nom qui me clouait à ma place se dissipa tout à coup ; d’un bond, j’étais sur mes pieds.

« Monstre ! » m’écriai-je.

Je lâchai la détente de mon revolver. Webster tomba lourdement sur le sol, battant l’air de ses deux bras.

Faible comme je l’étais, tant d’émotions m’avaient terrassé ; je glissai évanoui à côté du meurtrier !

CHAPITRE VII

Je ne repris connaissance que bien des heures plus tard. Ma première pensée fut pour Amy. Un cordial administré, avec un soin extrême, par le brave O’Keith, atterré et terrifié à la fois, avait rendu quelque apparence de vie à la malheureuse enfant. Mais, dans l’état de faiblesse où l’avait mise le traitement barbare qu’elle avait subi, et les narcotiques que lui donnait le misérable qui la torturait, il eût été à la fois dangereux et inutile de la questionner. Ce fut donc à moi de donner des éclaircissements.

Je le fis, en laissant de côté tout ce qui eût pu paraître invraisemblable dans mon aventure. Je donnai comme motif de mes soupçons sur Webster des gémissements et des plaintes entendus dans l’insomnie de mes nuits, et, pour raison de mon silence vis-à-vis de Tom Leith et du docteur, le vague même de ces soupçons. Mon récit circonstancié, que l’état d’Amy ne justifiait que trop, prouva jusqu’à l’évidence que Webster, dont la raison n’avait pu survivre à l’abandon d’une femme adorée, croyait retrouver la jeunesse, en infiltrant du sang jeune et vivace dans son corps épuisé. Quatre malheureux êtres, ses enfants, avaient ainsi péri ! L’exhumation le montra plus tard, en faisant découvrir, sur les pauvres petits corps, les cicatrices faites par la main du maniaque. Amy, plus âgée, plus forte, avait résisté plus longtemps ; mais il est à croire que, sans mon secours, elle eût bientôt succombé, comme ses frères et sœurs.

La balle de mon revolver n’avait pas frappé mortellement Webster. Une maison d’aliénés le reçut jusqu’à sa mort, qui arriva deux ans plus tard.

Je n’ai plus grand-chose à raconter, que le lecteur ne devine. Devenu un héros, de par les journaux de la Grande-Bretagne qui tous publièrent mon aventure, je ne songeai plus à m’occuper de commerce. Il se trouva subitement que j’avais un vif penchant pour la littérature, un esprit original, que sais-je ? Bref, la renommée me prit par la main et je devins un romancier célèbre.

Mes parents n’ont pas eu de déplaisir de cette détermination.

Eux-mêmes se sont retirés des affaires ; la vente du vin des Fées les a rendus millionnaires. Tom Leith a pris leur magasin. M. et Mme Brown, mes chers parents, ont deux enfants, moi et ma femme Amy, car j’ai épousé les cheveux blonds et les yeux bleu de pervenche.

Fidèles aux traditions de notre famille, nous n’avons eu qu’un seul baby. Nous sommes bien heureux.

Je n’ai jamais raconté à aucune créature vivante, pas même à ma chérie, à Amy, ces étranges et inexplicables circonstances. Il ne m’a jamais été donné à moi-même d’y rien comprendre.

J’ai renoncé à comprendre : d’ailleurs, vous le savez, puisque vous connaissez l’histoire de ma vie, j’étais et je suis, avant tout, un homme positif !

SAM BROWN

Pour copie conforme :

GEORGES GRAND

FIN

–––––

(Georges Grand, illustré par Gilbert, « Variétés, » in Musée des familles, lectures du soir, quarante-huitième année, n° 8, août 1881 ; in Musée des familles, édition populaire hebdomadaire, sixième année, n° 27, jeudi 8 juillet 1897. Ce texte est paru en volume dans le recueil Nouvelles anglaises : Une aventure de Samuel Johnson – Le Lord-maire – La Maison où l’on ne dort pas, Paris : Charles Delagrave, 1883 ; il a connu au moins sept rééditions chez le même éditeur, jusque dans les années 1910)

–––––