ENCORE LA BOHÈME

–––––

Un grand garçon de trente-deux ans, qui fut journaliste pendant quelques mois, vient de se suicider chez lui, 73, rue Claude-Bernard, à mi-route du Boul’ Mich et de l’avenue des Gobelins.

Une telle façon de s’éloigner du quartier ainsi sans se rapprocher des boulevards prouve bien que le malheureux jeune homme ne se sentait pas voué à faire un vrai Parisien.

Ce fut, en effet, un Breton resté trop Breton – sans les subtilités et le scepticisme d’un Renan, sans l’adresse ou les bonheurs de M. Waldeck-Rousseau… et sans fortune personnelle.

Puis – et voilà, je pense, qui, ajouté au reste, explique abondamment le suicide – c’était un poète ou, si vous aimez mieux, un de ces naïfs et entêtés métromanes qui croient encore un peu à la valeur et à l’action de la poésie.

Il en est revenu d’un coup.

Le mort d’hier s’appelait René Leclerc, en littérature René de la Villoyo.

*

Peut-être me pardonnera-t-on de ne pas lui faire de la morale pour le quart d’heure ; je crains qu’il ne soit pas encore assez froid pour la supporter sans broncher.

Quant à le plaindre, je l’oserais moins encore. Je sais qu’il faut y regarder à deux fois avant de reprocher, pour un simple fait divers, à notre société d’hommes d’affaires, le sort qu’elle fait aux gens de lettres maladroits, si talentueux ou si géniaux soient-ils. Il y a des sélections à faire, et nos poètes arrivés ou parvenus l’entendent bien ainsi. Amusez-vous un peu à parler avec sympathie de Murger et de ses compagnons, refusez par contre de ployer le genou en prononçant le nom de Villiers de l’Isle-Adam, vous verrez si vous ne recevez pas un parnassien de marque sur la tête !

Pour ma part, toutes les fois que disparaît un littérateur aux environs de la trentaine, j’ai mon procédé pour me mettre, sans tralala ni récriminations, à l’unisson du deuil subit. Je vais à ma bibliothèque, et je feuillette mélancoliquement – comme il sied au souvenir d’une âme éteinte de poète ou de prosateur – un petit bouquin à couverture verte qui a pour titre : Portraits du prochain siècle.

Le livre n’est pas méchant. Paru il y a quelques années, l’éditeur le lança sous le prétexte d’apprendre au public les noms de ceux qui seraient les grands-maîtres en l’art d’écrire dans la première moitié du vingtième siècle.

À peu près cent cinquante jeunes gens s’attelèrent à la besogne. À tour de rôle et mutuellement, mais sans nous être donné le mot pour les détails, nous nous encensâmes et nous promîmes la gloire.

Cela se passait quelque temps après la publication par Jules Huret de sa fameuse Enquête sur l’évolution littéraire. Nos aînés s’y étaient traités avec des aménités de cannibales. Très naturellement, sans doute par cet esprit de contradictions qui s’impose à deux générations voisines, nous fûmes entre nous d’une douceur de miel.

Nous ne méritions, en somme, que la leçon d’une ironie bienveillante, mais quelques normaliens – ne sachant admettre que chez eux le système de la courte échelle – furent sans pitié dans leurs railleries. MM. René Doumic et Gaston Deschamps donnèrent le ton.

Personne, à vrai dire, n’en est mort, du moins à ma connaissance. N’empêche qu’à diverses reprises, j’ai rouvert le volume pour y chercher des pronostics mis en défaut par la mort : Besnus, Émile Portal, Mario Varvars, autant de prophéties à biffer.

René de la Villoyo, je viens de le constater, ne figure pas dans les Portraits.

Peut-être, à cette époque, écrivait-il dans les journaux, – on n’acceptait pas les journalistes dans ce musée anathème, – ou bien n’était-il pas encore devenu exclusivement poète. De fait, René Leclerc s’était d’abord adonné aux études de médecine ; peut-être n’était-il encore qu’amateur lorsque parurent les Portraits.

*

J’ai connu de la Villoyo à cette époque où, soumis aux désirs paternels, il versifiait sans quitter cette voie de la médecine si brillamment suivie par le docteur Laporte. Un soir, ayant devant lui un petit verre d’eau-de-vie de Calvados, il m’exposa sur quoi reposait son esthétique poétique et quelles étaient ses ambitions : le laïus qu’il me fit, je l’ai, avant et après, entendu bien des fois, même de la part de gens qui ont réussi.

Et je ne trouvai pas cela si ridicule !

Plus tard, il abandonna la médecine. Peut-être s’était-il fait à lui-même tous les raisonnements que des chroniqueurs d’infiniment d’esprit ont tenus ces jours-ci au docteur Laporte pour lui prouver qu’il n’aurait pas dû entrer, lui pauvre, dans une carrière si encombrée ! Mais le père ne l’entendit pas de cette oreille : de sévérité en sévérité, il en vint à couper définitivement les vivres au rebelle.

Alors, ce fut la période dure. René de la Villoyo dut se dire que la vocation, qu’on peint comme une chose si estimable dans les livres, est un boulet bien gênant dans la vie. Il y mit pourtant de la bonne volonté. Ayant quitté la médecine et ne devant plus s’en souvenir qu’au moment du suicide pour avoir recours au cyanure de potassium au lieu du banal réchaud de Jenny l’ouvrière, il chercha, comme on dit, à vivre de sa plume.

En ce temps-là, le Journal des Débats se transformait. René de la Villoyo y entra pour narrer les accidents de la rive gauche. Entre-temps, aux soirées alors florissantes de la Plume, il récitait des passages d’un recueil qu’il se promettait de publier et qui n’a pas vu le jour. Puis, les Débats se transformèrent encore et balayèrent le reporter.

On devine dès lors quelle fut sa vie jusqu’à la désespérance finale : déception et misère…

Loin de moi la pensée de vouloir apitoyer les gens heureux sur la mort d’un poète dont la plupart des œuvres sont encore en manuscrit !… La façon brusque dont il a fermé la parenthèse de son existence rend bien inutile la question de savoir s’il avait ou non du talent.

Quelqu’un demandait à Meilhac :

« Maître, que faut-il pour avoir du talent ?

– Il faut avoir du succès, » répondit l’académicien.

Ceux qui veulent savoir sans se renseigner directement pourront conclure, d’après le maître, que la Villoyo n’eut point de talent puisqu’il n’eut pas de succès…

Voici pourtant une de ses poésies qui pourrait permettre un semblant d’opinion :

Pour épouser la fill’ du roi.

Ils étaient deux, ils étaient trois.

Le premier dit : « Je suis très laid,

Mais j’ai de l’or plein mes palais,

Du bel or jaune,

De l’or plus blond que tes cheveux,

De l’or vert plus clair que tes yeux :

Je te le donne. »

Le deuxième dit : « Je suis vieux,

Mais je suis seul maître, après Dieu,

De ma couronne. J’ai pour devise mon bon droit ;

Je suis un prince, presque un roi :

Je te la donne. »

Le troisième dit : « Je n’ai plus rien,

L’amour a mangé tout mon bien.

Quêteur d’aumône,

Mon cœur est las, jamais blasé,

Et ma jeunesse a des baisers :

Je te les donne. »

Riches et forts ils étaient deux,

Mais son cœur a choisi le gueux

Sans sou ni maille.

Deux achetaient ; un seul aima ;

De par l’amour le troisième a

Gagné la bataille.

Pour épouser la fill’ du roi,

Ils étaient deux, ils étaient trois.

« Lassé de tout, abandonné de sa maîtresse, il se tua. » Adorable maîtresse, qui voulut bien hâter l’inévitable !

–––––

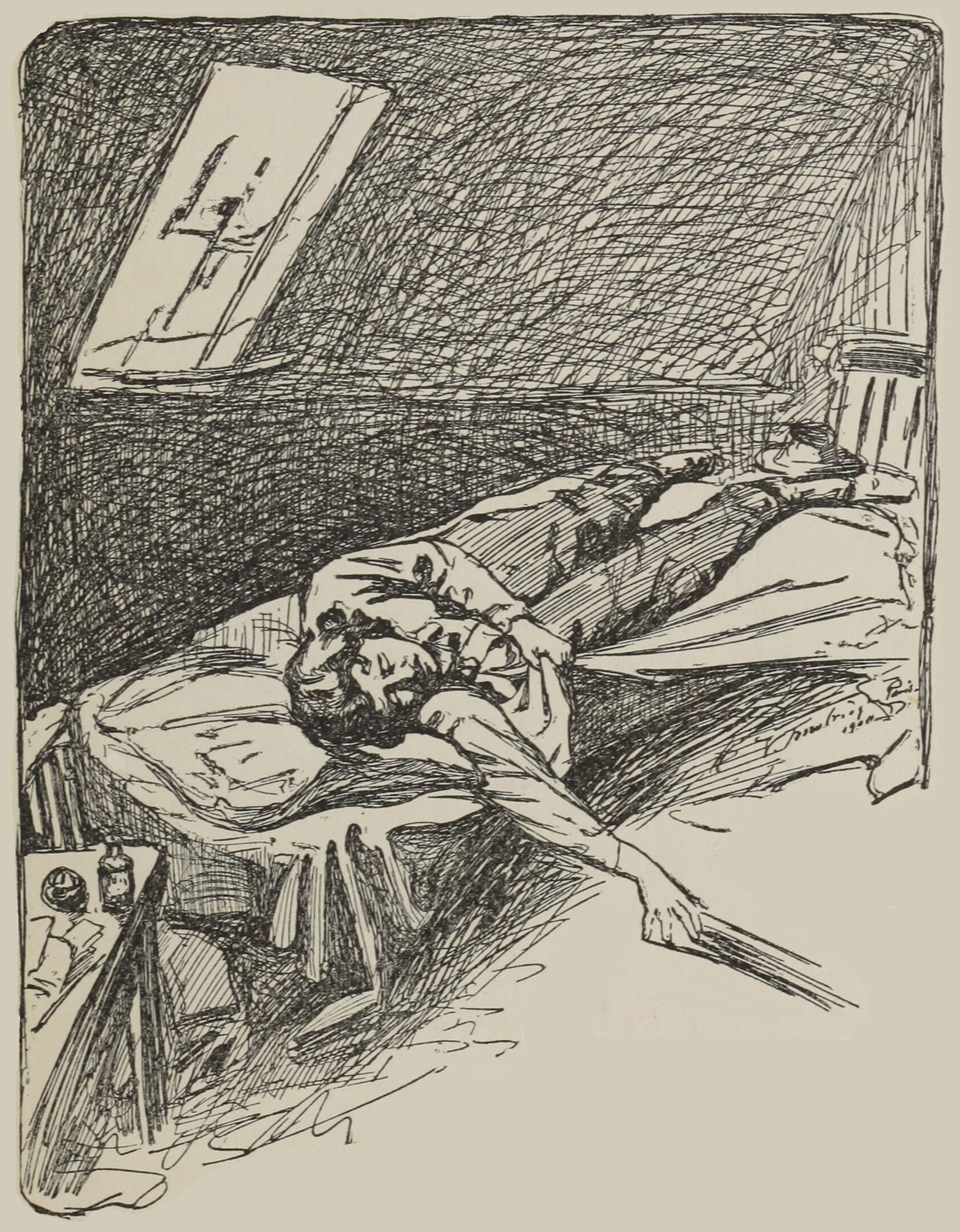

(Ludovic Hamilo, in L’Événement, vingt-sixième année, n° 9320, vendredi 1er octobre 1897 ; l’illustration de Vaughan Trowbridge est tirée de Paris and the Social Revolution: a Study of the revolutionary elements in the various classes of Parisian Society, par Alvan Francis Sanborn, Boston: Small, Maynard & Company, 1905 [chapitre XIII, consacré essentiellement au suicide de René de La Villoyo, « Those who kill themselves »])

UNE NOUVELLE INÉDITE DU POÈTE RENÉ LECLERC de la VILLOYO

–––––

Quelques jours avant de se suicider, l’infortuné poète René Leclerc de la Villoyo écrivait à l’intention des lecteurs de l’Événement une nouvelle qu’on va lire et qu’il soumettait à l’un de ses intimes… Pourquoi, hélas ! ne nous l’apporta-t-il pas plus tôt ? Quoi qu’il en soit, nous nous empressons de publier cette œuvre posthume d’un jeune écrivain dont le talent était si plein de promesses, et nous la faisons précéder de quelques lignes de son ami, à qui nous cédons la plume. (N. D. L. R.)

–––––

Le suicide du poète René Leclerc de la Villoyo a su toucher le scepticisme coutumier. Paris s’est ému de la mort de cet écrivain cédant, en pleine jeunesse et en pleines promesses de talent, à de misérables nécessités matérielles. Beaucoup ont été sincèrement impressionnés ; mais pour d’autres, cette mort n’a été qu’un prétexte à de faciles développements sur les bienfaits de la vie administrative ou de négoce, à de commodes déclamations sur la Bohème, sur Murger, etc. Il est de toute solidarité littéraire, aussi bien que du devoir de l’amitié, de rétablir au moins l’exactitude des faits complaisamment dénaturés par un grand nombre au bénéfice de « la Chronique. »

René Leclerc de la Villoyo (car tel était exactement son nom) n’eut jamais rien du bohème traditionnel. D’un caractère grave, d’une mise toujours recherchée, d’une fierté excessive et rebelle aux expédients de la dette, il fut avant tout un laborieux et un sédentaire. Un fait le prouve : âgé seulement du trente-deux ans, il laisse une douzaine de manuscrits remarquables aussi bien comme forme que comme fond. Il était si peu ennemi de la peine que, jusqu’aux derniers jours, il s’est occupé de travaux de librairie longs, difficiles et peu rétribués ; c’est ainsi qu’il collabora à une traduction du Norvégien Strindberg.

Ces labeurs commandés par la nécessité ne l’empêchaient pas de consacrer la meilleure part de son temps à des œuvres personnelles. Il avait commencé avec le poète Gabriel Vicaire une traduction en vers de la Mandragore, de Machiavel, et laisse deux drames qu’il destinait à l’Œuvre et au théâtre Antoine.

On a dit que René Leclerc avait perdu par négligence des places sérieuses dans des quotidiens. Rien de plus inexact. Le poste qu’il remplissait au Journal des Débats lui fut retiré en des circonstances toutes spéciales. Dans les émeutes du quartier latin, où il avait été envoyé par son journal, il eut la cheville brisée et resta toute la nuit, sans secours, au coin de la rue des Saints-Pères. Il dut garder le lit deux mois, à l’hôpital de la Charité. L’indemnité qui lui était offerte par le journal à la suite de cet accident fut par lui trouvée trop maigre et il préféra se retirer. Ajoutons qu’il dirigea longtemps à Thonon (Savoie), un important journal politique.

Il faut chercher dans cette fierté, qui était la dominante de son caractère, la véritable cause de son suicide. René de la Villoyo ne pouvait se résoudre à certaines compromissions nécessaires au succès.

Disons encore que, contrairement à ce que l’on a dit et écrit, il meurt sans laisser aucune dette. Il est également faux qu’il ait été abandonné par sa maîtresse. Il fut soutenu par son amour jusqu’au dernier jour. Maintenant, en sa douleur immense et discrète, elle nous prie de ne pas la désigner ici…

Mais quelle initiative dévouée se trouvera pour réunir à l’intention des amis qui connurent le poète, et des lecteurs que son talent méritait, les manuscrits laissés aux mains de la famille au cœur dur. La Guirlande de Marie, recueil de passionnés poèmes en prose dédiés à l’amie fidèle de sa pauvreté ; les Sensations de Printemps, Crime et Résurrection, le Sabot de Noël et tant de vers charmants presque tous inédits ?

GUSTAVE LE ROUGE

–––––

DEUIL DE FAMILLE

–––––

I

Dans la grande cour de la ferme des Michaut, la première en aval du bourg de Changé, près Laval, une animation extraordinaire régnait. C’était le jour dès longtemps fixé pour le sacrifice du porc familial, et, d’avance, devant la masse énorme de l’animal couché, tête en bas, sur une large planche inclinée, les gars et les filles de la ferme ricanaient d’aise ; et leurs estomacs de mangeurs de bouillie et de blé noir se gonflaient à la seule idée lointaine des mètres de boudin et des aunes de saucisse encore à naître de ce cadavre, mais cuites déjà et savourée par la gloutonnerie de leur imagination.

Le premier acte du drame avait pris fin. « Habillé de soie, » la gorge ouverte d’un coup sûr par Michaut lui-même, gisait sur la planche le ventre à l’air, les pattes maintenues par les gars. De sa blessure, le sang rouge giclait par petites ondes baveuses et coulait dans le grand seau de bois tout fumant – tandis que, debout sur le fumier, Yves Michaut, les jambes écartées, ses lèvres d’enfant crispées dans un effort exagéré et inutile, tenait, de toute la force de ses petites mains brunes, la queue mince de la bête dont la vrille dénouée semblait un bout de câble rose disposé exprès pour la circonstance.

Lentement, les dernières ondes de sang s’épanchaient. Le seau rempli à déborder était porté à la cuisine où, dans l’âtre, un chaudron attendait, calé sur son trépied, au-dessus d’une claire flambée d’ajoncs, et les filles accouraient à leur tour, des marmites pleines d’eau bouillante aux mains. Déjà le père Michaut s’armait du racloir qu’il repassait en guise de pierre sur le ventre tendu du goret – quand soudain la Michaut, occupée à bavarder sur la route avec des commères, se précipita dans la cour en criant :

« V’là les Prussiens ! »

Comme une bande de poules effarouchées, le groupe se dispersa, les hommes ahuris, les femmes vaillantes. Michaut laissa tomber le racloir et se tourna vers sa commère, l’œil interrogateur. Durant une bonne minute, il se tut, roulant dans son crâne épais de rustre d’imprécises pensées. Enfin, comme décidé :

« Où ça ? » dit-il.

La femme, remise de son premier effroi, heureuse un peu de l’importance subite que lui donnait la nouvelle apportée, reprit :

« Où ça ? Pas bien loin, mon homme ! Viens-t-en seulement au coin du champ à Branchu et tu les verras comme je te vois.

– Combien qu’ils sont ?

– Oh ! une bande, pour sûr ! P’ têt bien trente sur la route, à cheval, avec de grandes lances toutes droites. Et puis, d’aut’s encore, dans le champ. »

Michaut baissa la tête et se tut. Autour de lui, filles et valets se tenaient également silencieux, attendant l’ordre du maître, prêts à décamper au premier signal.

Et, dans ce silence morne, une voix claire claqua comme un fouet, la voix du garçonnet qui, debout sur son fumier et tenant toujours entre ses mains serrées la queue raidie du porc, cria :

« Les Prussiens ! Quoi qu’ils viendraient faire ici ? C’est donc qu’ils auraient envie de nous voler not’ cochon ? »

Du coup, Michaut se retourna bouleversé. Son cochon ! Le cri naïf de l’enfant, en précisant ses craintes informées, lui faisait remonter au cœur toute sa nature avaricieuse de paysan économe et madré. Les Prussiens, la guerre : de grands mots qui évoquaient pour lui, comme pour tout le monde, une idée lointaine de patrie et de malheur public. Mais enfin, la France, c’était bien grand pour lui qui, hors son village de Changé, ne connaissait guère que les lieux de foires environnants. En dehors de ses labours, de ses élevages, consciencieusement accomplis, c’était un pauvre homme, assez occupé de sa vie propre pour n’avoir point loisir de songer à celle d’autrui. Après tout, la guerre, c’était l’affaire du gouvernement, et les soldats étaient là pour se battre. Lui aussi, pourtant, avait été soldat, autrefois. Mais de sa courte campagne en Italie, il n’avait guère rapporté que le souvenir de razzias fantaisistes, fort amusantes à exercer chez l’étranger, mais qu’il eût vu avec rage recommencer chez lui, sur son bien à lui, cultivé et engraissé par ses soins. C’était vrai, tout de même, que son cochon ne moisirait pas longtemps dans la cour, avec les gaillards affamés qu’il imaginait ; et les quartiers de viande s’en iraient dans le ventre des hommes aussi sûrement que son foin dans la panse des bête ! Une année fichue, quoi !

Et tout à coup, il cria à ses valets :

« Empoignez la bête, vous autres, et vivement ! »

Quatre gas saisirent le porc, deux soutenant la tête, deux autres attelés aux pattes de derrière. Michaut les regardait faire, le front plissé, se demandant quelle cachette inventer, invraisemblable. Et, entre les quatre porteurs se dandinant sur place, le corps énorme se balançait, inerte et ridicule, avec son ventre blanc où couraient de petites ondes roses. Et l’une des femmes, considérant le burlesque cortège, ne put, malgré la gravité des circonstances, s’empêcher de ricaner :

« Ah ! ben ! En voilà un enterrement de première classe ! »

Michaut, qui considérait son porc, sursauta. Une idée narquoise illumina les rides de sa face couleur de pain trop cuit. Et, tourné vers sa femme, un rire silencieux écartant ses lèvres rasées :

« C’est une idée, ma foi ! Et pas bête ! Ah ! ben ! Ils peuvent bien y venir à deux cents ; et s’ils prennent le cochon, je ne m’appelle plus Michaut ! »

Il dit, cracha à terre, se frappa sur la cuisse en guise de sermon, et, allant à sa femme, lui dit tout bas quelques mots. La Michaut entra dans la grande salle, fouilla quelques minutes dans les armoires et, du seuil, cria :

« C’est fait !

– Tenez-le bien, cria Michaut à ses valets ; et en route. »

Et, triomphalement, le porc, énorme, fit, entre ses quatre porteurs, son entrée dans la grande salle. Près d’un quart d’heure s’écoula durant lequel des rires étouffés fusaient au milieu des rires plus aigus des servantes et des han ! vigoureux des hommes accomplissant on ne voyait quelle mystérieuse besogne. Puis Michaut reparut sur le seuil, l’air satisfait, étouffant un dernier rire. Et il déclara :

« C’est bon ! Les Prussiens peuvent venir à présent : ils verront bien ! »

II

Un quart d’heure plus tard, une troupe d’une dizaine de uhlans se présentait à la grande porte de la ferme, toujours grande ouverte. Un silence de mort régnait dans la cour, troublé seulement par les batailles de quelques volailles qui s’éparpillèrent à la hâte sous les pas des chevaux.

Le chef, un grand uhlan blond aux moustaches de chanvre, s’avança, et, arrivé devant l’huis de la grande salle, tira machinalement sur la bride de son cheval noir qui s’arrêta net.

Le cavalier se pencha sur sa selle et il vit… ceci :

Tout au fond de la salle, un lit se dressait, un de ces énormes lits de campagne hauts comme des autels. Sur le lit, un grand drap blanc s’étendait, bossué au centre par les formes devinées et rigides d’un cadavre. En avant du lit, deux énormes bougies de cire jaune brûlaient, éclairant cette scène lugubre. Autour de la table de bois brut, un pichet de cidre et des verres étaient posés et, sur les bancs, maître Michaut, sa femme et toute la maisonnée, étaient assis, le corps veule, les lèvres pincées, les yeux fixes.

« Was ist das ? » dit le uhlan étonné.

Personne ne répondant, un autre cavalier s’avança et, dans un français rauque, comme haché, demanda :

« Qu’y a-t-il ? Qui est mort chez vous ? »

Alors, Michaut leva la tête et, d’un ton humble :

« C’est ma belle-mère, monsieur.

– Ah ! De quoi est-elle morte ?

– J’crois ben qu’ c’est d’ la p’tite vérole, déclara Michaut piteusement. Il y a déjà eu un’ p’tite épidémie dans nos pays et…

– C’est bon ! Demi-tour ! commanda l’autre en français.

– Héraus ! » cria le premier.

Et les dix uhlans, tournant bride, sortirent précipitamment de cette maison où plusieurs croyaient déjà voir le fantôme de l’atroce maladie.

Chez les Michaut, nul ne bougea et la veillée funèbre se poursuivit sans que rien pût révéler, même à eux-mêmes, le mystère de leurs pensées. Mais, deux heures après, comme – la nouvelle de l’armistice étant parvenue à Laval – le détachement prussien eut tourné bride et quitté Changé pour n’y plus revenir ; quand l’écho du pas du dernier cheval eut cessé de retentir sur la route, alors Michaut se leva et, lâchant enfin la bride à sa joie longtemps comprimée, enleva d’un seul coup le drap qui voilait le cadavre.

Et le porc apparut, énorme, tout blanc et rose, suant de graisse, vautré dans la molle épaisseur des couettes de plume. Et ainsi, à la lueur jaune des cires, à demi caché par les talus des matelas relevés autour de son corps, il semblait vraiment un être humain, à peine déformé par la mort.

Mais la farce était jouée, maintenant ; et, sans aucun respect pour le cadavre, Michaut le tira fortement par une patte, le regarda encore à la lueur des bougies et, triomphant, déclara :

« Quand je le disais ! Ils ne l’ont pas eu, les cochons ! »

Et tout le monde se mit à rire, d’un rire gras de gourmandise qui s’apprête et de concupiscence culinaire.

R. de la Villoyo.

–––––

(in L’Événement, vingt-sixième année, n° 9323, lundi 4 octobre 1897 ; l’article de Gustave Le Rouge a été partiellement repris dans son ouvrage écrit en collaboration avec Georges Renault, Le Quartier latin [p. 181-184], Paris : Librairie Ernest Flammarion, 1899, avec l’ajout de trois poèmes de La Villoyo que nous reproduisons ci-dessous)

RONDEAUX POUR MARIE

I

Un frais jardin s’est ouvert devant nous :

Un grand jardin, plein de fleurs précieuses,

De verts bosquets, de pelouses soyeuses,

Où le Sourire éteint des Scabieuses

Est un rappel de mort lointain et doux.

Quand je m’endors, le front sur vos genoux,

Un rêve encor de clairières ombreuses

Berce mon âme et m’ouvre autour de vous

Un frais jardin.

Votre corps souple est charmille amoureuse

Où maints détours s’offrent aux baisers fous ;

Vos lèvres sont corbeilles prometteuses,

Vos yeux si purs, deux fontaines rieuses

Où se reflète avec le Ciel jaloux

Un frais jardin.

II

Madame n’est point princesse lointaine,

Frêle et droite en sa robe de satin,

Aux yeux lourds de rêve et couleur de lin,

Qui marche à pas lents, qui respire à peine,

Prisonnière des lys de son jardin !

Qu’en ferais-je ainsi ? – Vierge, fée ou reine…

Roi ne suis, ni duc, pour baiser ta main,

Ni page mignard pour porter ta traîne,

Madame !

Celle dont le doigt sut nouer la chaîne

Est princesse aussi, mais d’un bourg voisin !

Moins proche du ciel, plus près de ma peine,

Cœur fidèle bat sous son blanc tétin

Et son jeune rire est fleur du matin.

Ma Dame.

Nous donnons aussi à titre de souvenir les derniers vers, inachevés d’ailleurs, qu’ait écrit le poète.

Les bois jadis verts

N’ont plus de chansons,

Aragnes d’hiver

Filent aux buissons.

Des larmes de pluie

Roulent sur les sentes,

La terre s’ennuie

Et pleure dolente.

Les belles au bois

Ne reviendront plus,

L’herbe au seuil des portes

Pousse – et le silence.

Les belles sont mortes

FIN DE BOHÈME

–––––

La reprise de la Vie de Bohème, solennisée par les notaires de la Comédie-Française, reçut, avant-hier, dans la vie réelle, un dénouement qui, pour n’être pas nouveau, n’en demeure pas moins instructif et déplorable.

Je veux parler du suicide imbécile de ce pauvre La Villoyo. Les derniers « Bousingots » de province, héros des tavernes chantantes à l’instar de Montmartre ; les courtauds de boutique épris d’indépendance ou de littérature pourront tirer de cette horrible affaire une précise et vivante leçon.

René Le Clerc, triste héros de la mésaventure, avait, conformément aux façons d’aujourd’hui, revêtu un sobriquet emphatique, s’était baptisé lui-même René de La Villoyo, comme Séverin Faust se fait appeler Camille Mauclair, ou comme jadis Cathos changeait son matricule en celui d’Aminthe. Or, il ne suffit pas d’un pseudonyme pour se faire un nom. Le pauvre Le Clerc s’en aperçut bien vite.

Sa fin eut toute la plate horreur d’un fait divers. Proscrit par un père philistin, harcelé de dettes criardes, le cerveau noyé d’alcool, premier qu’échut octobre, mois du terme si dur aux nécessiteux, Le Clerc qui, depuis longtemps, n’avait plus de quoi payer son humble logis, désespérant de fléchir ses créanciers, lui qui ne pouvait attendrir sa famille, d’une dose de cyanure, s’expédia dans le néant.

Fin banale mais instructive où ne manquent ni l’effroi, ni les aperçus pitoyables sur la vie littéraire, au temps où nous vivons. Le déluge d’encre que déchaîna la fin du pauvre garçon, l’apitoiement à prix fixe des reporters charmés par l’aubaine, et tout heureux de se mettre sous la dent un cadavre frais, les gémissements d’un tas de pleutres qui n’auraient pas donné cent sous au confrère vivant et se réjouissent maintenant avec hypocrisie du trépas qui leur ôte un rival, tout cela compose un tableau furieusement suggestif. C’est l’édifiant spectacle, la mise en œuvre du décès, l’art d’accommoder les restes mortels, cette cuisine macabre des vampires de l’information qui s’évertuent à mettre dans leur marmite les abatis du « de cujus. »

*

Néanmoins, les exercices funèbres de ces nécrophores, pour être devenus par trop réguliers, perdent quelque peu de leurs vertus. Cela ne vaudrait pas une minute l’attention des gens qui savent lire autre chose que les papiers publics. La fin de René Le Clerc fait voir d’autres amertumes et quelles fatalités pèsent sur ceux que Vallès nommait si justement les « victimes du livre, » car La Villoyo fut la dupe des lectures ineptes.

Il croyait encore, ce retardataire, aux amours sans argent, à Musette, à Mimi, aux oiseaux passagers de la Bohème empaillés depuis trente ans. En Provincial qu’il était, devant l’atroce, devant l’inexorable vie, il espérait encore les belles vagabondes, enlaçant de leurs bras frivoles et de leur capricieux amour la misère adolescente. « Les baisers savoureux, goulus et gluants de la jeunesse, » baisers dont le parfum grisait, à son déclin, l’égoïste Montaigne, il les rêvait encore exempts de lucre et de vénalité. En vers, d’ailleurs médiocres, il avait chanté devant le buste de Murger les sentiers d’avril où s’embarquent pour Cythère grisettes et carabins, les tonnelles friturières de Clamart et de Ville-d’Avray, les festins rustiques où l’amie, en robe blanche, se grise de soleil, de piquette et de liberté :

Nous boirons encor ce vin clair

Où ta chanson mouillait son aile,

Avant de s’envoler dans l’air !

Il voulait croire à l’insouciance, au décousu, aux bons encontres du hasard et de la paresse, plus ignorant des choses réelles qu’un pâtre du Cantal ou qu’un pêcheur breton. L’américanisme, l’implacable lutte pour la vie, il les oubliait comme tant d’autres, sous les lilas artificiels d’un printemps illusoire. Dans les tavernes empouâcrées d’alcool et de pétun, dans les caveaux où s’exaspère le néant des ratés, l’infatuation déjà sénile de Frémine ou de Moréas, il évoquait le mirage des banlieues amoureuses, l’éternelle primevère d’une éphébie sans déclin.

Réfractaire certes : réfractaire au travail à la dure et forte loi dont nul ne s’exempte sans déchoir, Le Clerc immola sa vie aux moins nobles des mobiles. Gardons pour les martyrs dompteurs de foules ou sacrificateurs de tyrans, gardons les larmes d’enthousiasme, de religieuse pitié. Mais ne refusons pas l’offrande commisératoire d’un souvenir attendri au jeune homme infortuné qui préféra le sommeil obituaire aux durs labeurs du devenir.

*

Nul, d’ailleurs, n’était moins que Le Clerc taillé pour les combats. Un gros garçon à ronde tête de Ligure, avec de grands yeux noirs tout pleins d’indécise bonté : on l’eût pris volontiers pour un méridional du Sud-Ouest, pour un de ces félibres, par exemple, dont les cohortes braillardes montent à l’assaut des coutumes et du langage français. Il avait rimaillé d’abord comme la plupart des bacheliers sans tempérament. Mais, ne pouvant guérir cette rougeole enfantine à l’heure nécessaire, il continuait à pincer la guitare chaude des vers d’amour, aux environs de la trentième année.

L’intronisation au Luxembourg du buste de Murger fixa pour jamais son destin. Le Clerc, ayant célébré devant ses contemporains l’inventeur de la Bohème, Rodolphe et Schaunard et Marcel ne le lâchèrent plus.

*

Singulière influence d’un médiocre sur le « goût national. » Méchant écrivain, observateur sans génie, artiste nul, fait de conventions et de maladresses, Murger a cependant cristallisé l’idéal d’un peuple de benêts. Là, où des poètes comme Baudelaire, comme Verlaine, comme Vigny n’eurent aucune prise, ses contes à dormir debout eurent force de loi. Pour tous ceux qui, fuyant la tâche régulière et l’hygiène laborieuse du travail quotidien, demandent au farniente son misérable opium, pour tous ceux qui, de trop faible volonté, reculent devant le corps-à-corps de la misère et désertent l’existence, il créa un Eldorado factice de marionnettes spirituelles, de pantins à bons mots. Cela ne dépasse ni l’intelligence, ni le caractère des bourgeois. Les aspirants à la vie que la province, chaque année, verse par myriades sur le pavé de Paris trouvent là-dedans une excuse à leur débraillé, à leur appétit de godailles économiques et malpropres.

L’étudiant qui n’étudie pas, le peintre sans dessin, le musicien sans oreille, le philosophe sans idées, le dandy sans tailleur se réclament tous, aujourd’hui, de l’insipide Murger.

Ce pied-plat sans âme et sans talent, dont la copie méprisable eut, dès le début, accès à la Revue des Deux-Mondes, et fut toujours payée avec munificence, cause, depuis quarante ans, plus de naufrages que l’Iapix et le Notus. Déplorable effet du mauvais goût sur la sottise !

Jadis, les « Bohèmes » pouvaient se ranger quand sonnait l’heure du repos et que le ventre commençait à déformer les lignes de la jeunesse. Leurs cheveux d’apôtre et leur gaieté de commis-voyageurs séduisaient, après les « Mimis de la Butte » et les « Francines du Quartier, » la cousine miséricordieuse qui donnait à leur précoce automne l’aisance d’un patrimoine respectable et les consolations du pot-au-feu. Mais à présent que le « struggle for life » se précise entre lutteurs de force égale et de pareille cruauté, cette fin heureuse et somnolente apparaît plus hallucinatoire que l’utopie de Campanella ou bien que l’« Icarie » de ce pauvre Cabet. Les esthètes aux yeux d’ange mordent avec des dents de requin tous ceux qu’ils imaginent susceptibles de prétendre aux mangeailles convoitées. L’absence de cœur, l’implacable concurrence, le mépris de tout sentiment humain, cela s’appelle la culture du Moi, l’éducation de la volonté. Le snobisme acharné aux contentements les plus abjects, la vénération de l’argent, le goût des « honneurs qui déshonorent, » la poussée inclémente des lâches ambitions font aux jeunes hommes d’à présent une âme de bourreau.

Mon cher et illustre maître Ernest Ledrain exposait, naguère, dans un article substantiel et brillant, l’état psychique de cette jeunesse, pour qui les Barrès et autres ambitieux à la suite, érigent en dogme l’ironie socratique d’un Stendhal ou d’un Renan. Que peuvent faire parmi ces loups aux mâchoires dévorantes, les chercheurs de blé lunaire, les joueurs émus de violon ? Dans un sonnet amer et lâche, comme la plupart de ses écrits, Veuillot, toujours prêt, en bon catholique, à piétiner les vaincus, stigmatisa de son ironie mordante les Bohèmes incapables d’arriver au grand public :

COMÈTES CHAUVES

Hérauts de l’inconnu, prophètes du nouveau,

J’en ai vu rater de futurs astres

Et faillir par la main, la langue ou le cerveau.

Que d’aigles déplumés ! Que de comètes chauves !

Que de beaux fulgurants du vent contraire atteints

Fument dans un suif roux, lampions mal éteints !

Et combien ont sauté de l’absinthe aux guimauves !

Chez un huissier normand, Platon a mis d’accord

Son génie et son ventre après bien des commerces.

Dante fait chez « Havas » les « nouvelles diverses. »

Brutus est rond-de-cuir à la gare du Nord.

Ayant trouvé partout les duchesses adverses,

Byron se meurt d’amour dans les bras de Ricord.

*

Ironie injuste et cruelle ! C’est avoir tort que d’avoir trop raison, et le manque de pitié confine ici à la bêtise. Pour nous, qui connaissons les dures angoisses du travail littéraire, les affres qu’entraîne, chaque jour, le pourchas de l’idée, nous n’imiterons point l’exécrable pamphlétaire. À l’artiste impuissant, à l’écrivain découragé, à Robert de La Villoyo, tombé sans force aux pieds de la gloire décevante, de l’insaisissable beauté, nous porterons un tribut d’émotion fraternelle.

Qu’il repose en paix, dans la mémoire de ses frères, parmi les lutteurs inconnus et les apôtres sans auréole qu’une volonté d’art fit étranger à ce monde sans âme, à ce monde sans entrailles, d’arrivistes et de boutiquiers.

–––––

(Laurent Tailhade, « Chronique, » in La Dépêche, journal de la démocratie, vingt-huitième année, n° 10644, mercredi 6 octobre 1897 ; cet article a été repris dans le recueil Terre latine, Paris : Alphonse Lemerre, 1898)

LE BOULEVARD

–––––

LE MÉTIER DE POÈTE

–––––

C’est presque une note marginale à Murger. C’est un suicide d’actualité.

Un jeune homme, malgré sa famille, – naturellement ! et combien elle avait raison, la famille ! – abandonne ses études de médecine, essaye du journalisme, le quitte, se voit « couper les vivres, » va voir des directeurs de théâtres qui le prient de repasser et des éditeurs qui lui conseillent de leur apporter « autre chose. » La gêne augmente ; il écrit à un parent riche, ça ne réussit pas ; il doit deux termes ; une femme le quitte sans doute – il y a toujours une femme qui vous quitte aux moments où l’on voudrait ne pas être quitté ! Alors, il réunit des notes pour un article sur le Droit au suicide, et classe ses poèmes.

De l’or plus blond que tes cheveux,

De l’or vert plus clair que tes yeux.

Et puis, au lieu d’écrire son article sur le suicide, il s’y met lui-même en conclusion ; il se couche sur son lit, avale une fiole de cyanure de potassium ; trois jours après, on le trouve – jam fætet – et puis voilà. Ses camarades de brasserie disent que c’était un charmant garçon. Il buvait l’apéritif, disent-ils, comme personne… pour n’aller peut-être pas dîner après. – Et ses poèmes ?… Mon Dieu, ils n’ont pas l’air d’y attacher beaucoup d’importance, aux poèmes, les camarades… Il y a quatre cent mille poètes en France, vous savez… eux d’abord…

C’est pourtant de ses poèmes que R. de La Villoyo est mort.

*

Ah ! certes, s’il est un droit que j’admette, c’est le droit au suicide. Je pense même que, si l’on y songeait bien, on s’étonnerait de l’entêtement que l’on met à vivre alors que se présentent à vous, chaque jour, tant d’excellents prétextes d’aller dormir pour de bon, puisque, pour la plupart de nous (progrès de la science ! progrès de la science !), le monologue du jeune Hamlet n’est que de la littérature.

J’admets que l’on s’en aille par bonheur fini – parce que l’on n’a pas le courage, par exemple, de ne plus voir une chère petite tête près de la vôtre sur l’oreiller, parce que c’est trop que recommencer l’effort terrible lorsque l’on a réussi une fois, que l’on étouffe et que l’on veut se reposer. J’admets que l’on s’en aille pour ne plus être gêné par son corps malade et usé – et il n’y a pas besoin d’avoir lu le Phédon pour cela. J’admets presque que l’on s’en aille pour affaires. – M. Clément doit venir perquisitionner chez vous demain matin… on a joué une partie en se mettant soi-même en jeu contre une poignée de scrupules laissés… on est beau joueur, on paye. J’admets, si vous voulez, que l’on se tue par métaphysique… pour aller voir – c’est un joli mysticisme – et j’admets même que l’on se tue pour rien… parce qu’« il pleut trop. »

Mais il ne faudrait pas mourir parce que les vers ne se vendent pas… Et je crois bien que c’est pour cela que La Villoyo est mort.

*

Il a cru que faire des vers, c’était un métier. Il s’est trompé. Il y a de sots métiers ; et celui-là en est un. Il a été dupe de son propre lyrisme – et je songe que d’autres seront dupes demain du leur, et cela me désole ; que d’autres auront une âme plus grande que leur ventre dans leurs pauvres yeux de visionnaires paresseux ; que d’autres briseront contre un azur implacable leurs grandes ailes maladroites ; que d’autres deviendront misérables dans leur rêve et ne sauront pas lui échapper.

Poètes ! Ah ! Ils sont poètes ! – et voici qu’ils en meurent avec un désespoir un peu fier, près de leurs citations de Caton ou de Montaigne et de leur cahier de petits vers inédits. Comment leur dire sans cruauté, à ces pauvres enfants fous, que la poésie ne doit pas demeurer à côté de la vie et y mourir – qu’ils ont failli à leur devoir, qui était de créer à leur chère poésie une vie large et saine pour qu’elle s’y développe en beauté, comme leur devoir serait d’entourer de la même vie laborieuse et loyale la chère tendresse qui se donnerait à eux…

Mais non – ils traînent des espoirs aveulis, ils voudraient en vivre… ils sont – non… ils voudraient être ! – les entretenus de leurs rêves, de leurs petits rêves un peu rythmés, de leurs petites chansons fatales – et ils sont sincères. Ils ne voient pas quelles volontés courageuses d’infatigable forgeron il a fallu à ceux-là dont ils disent entre une absinthe-sucre et un amer curaçao : « Il gagne de l’argent que c’en est dégoûtant. » Et leurs imaginations marchent… hélas ! L’imagination est une forme décorative du vide. Leurs petites chansons leur apparaissent flottantes et grandes… Leur petit travail n’a-t-il pas été acharné ?… Ah ! la vie est injuste pour eux ! Et ils trouveront bien quelques vraies injustices où aiguiser les leurs.

Alors, un jour qu’ils devront deux termes, ils iront

… Ridiculement se pendre au réverbère,

et l’on aura tout de même bien pitié d’eux.

–––––

(Jean de Tinan, in La Presse, soixante-quatrième année, nouvelle série, n° 1956, mardi 5 octobre 1897)

FINS DE POÈTES

–––––

Les élégies n’auront pas manqué à René Leclerc, le jeune poète qui vient de mourir, victime de la vie qu’il s’était faite, sans force devant la misère qui le flagellait de ses ironies, pauvre fils de famille égaré au pays de la Bohème.

Il prit un flacon noir et le but sans rien dire.

Quel sombre dénouement à ses jolis chants d’oiseau que l’on exhume maintenant avec curiosité des petites revues auxquelles il collabora. Comment a-t-il pu se résoudre à finir ainsi, lui l’auteur de ces strophes ailées, toutes pleines du désir de vivre ? Il était riche de rimes, et d’espoirs aussi, et semblait taillé pour la lutte. Il l’appelait, cette lutte, et pour s’y engager il demandait à revêtir la cuirasse de triple airain dont parle Horace. Il l’avait dit en des quatrains improvisés très gentiment, un soir de Noël :

Mets dans mon sabot de Noël

Le jeune espoir qui nous fait libre ;

Mets le désir profond de vivre

Et la fleur qui fleurit au ciel.

Mets le succès dans les efforts,

Le travail sans souci ni doute,

Et comme étoile sur ma route

L’orgueil simple qui fait les forts.

Paroles de sage, et ce sage avait trente-deux ans. Il travaillait. Il apportait de la copie aux journaux et des manuscrits aux éditeurs. Privé de la pension mensuelle que lui servit durant dix années sa famille, il tâchait de vivre de sa plume. Mais la difficulté était grande pour un indépendant ; il s’en consolait en engageant par bribes au Mont-de-Piété son mince bagage d’étudiant. C’est là le sort habituel des rimeurs au pays de Bohème, où l’on supporte gaiement de pareilles misères. Lui, pourtant, en gémissait. Il devait deux termes de son loyer et voyait poindre avec terreur l’expulsion. Un éditeur lui avait bien demandé un travail de compilation sur le Congo. De temps en temps, un journal agréait un de ses articles. Mais ce métier de scribe acharné aux menues besognes lui répugnait.

On a retrouvé sur sa table une chronique assez mal venue, qu’il avait consacrée aux quatre suicidées du faubourg Poissonnière. C’était intitulé : le Droit au Suicide. Un peu plus tard, il le réclamait pour lui-même, ce droit, comme le poète Lucrèce, qui soutenait qu’ayant reçu la vie sans la demander, nous pouvons nous en débarrasser quand elle nous est à charge.

*

Paris s’est étonné de cette mort. Les poètes de la Bohème se montraient jusqu’ici plus stoïques contre la malechance. Celui-ci, d’ailleurs, ne nous avait pas donné encore toute la mesure de son talent, et les pâles bluettes qu’il laisse décorent à peine son tombeau.

Certes, les amis de Murger affichaient plus de vaillance. Ils avaient assez d’esprit pour rire de leurs désastres intimes et des difficultés que le sort accumulait sur l’épineux chemin où chantait leur jeunesse.

Ils se tirèrent tous d’affaire sans recourir au flacon noir. Murger fit argent de ses rimes sonores, et Schaunard, voyant que la réputation ne venait pas à lui, se résigna à devenir le marchand de jouets que Paris a longtemps connu. D’autres se ménagèrent même de plus humbles gagne-pain, comme l’a fait de nos jours ce poète de la rive gauche qui, désillusionné de la gloire, tient une boutique de savetier où, du reste, la Muse n’a pas cessé de le visiter.

Il nous faut remonter jusqu’en 1855, à la froide nuit de janvier dont la lune blafarde éclaira le drame de la rue de la Vieille-Lanterne, pour rencontrer à Paris un suicide de poète. C’est en cette sorte d’impasse où croassait habituellement un corbeau, sur l’emplacement actuel du théâtre de l’Opéra-Comique, au Châtelet, que mourut le pauvre Gérard de Nerval, l’auteur de tant d’œuvres charmantes. On a dit de lui qu’après avoir dépensé sa fortune il essaya vainement de lutter par le travail et que sa tête se rebellait à la pensée d’écrire au jour le jour. Il lui fallait, comme à René Leclerc, la rêverie pour produire. Il se serait tué victime de cette anxiété où le jetait le vide du cerveau devant la page blanche qu’il faut couvrir d’écriture.

*

Est-ce bien vrai ? Et Gérard de Nerval, dont les œuvres étaient si recherchées et si goûtées, n’at-il pas été plutôt la victime d’un guet-apens dans cette ruelle noire du vieux Paris où on l’a trouvé pendu par un mouchoir au barreau d’une fenêtre basse ? N’a-t-il pas été assassiné par les malandrins du Paris nocturne dont il s’attachait alors à étudier la vie pour en faire le sujet d’un livre ?

Les poètes ne se tuent pas. Même lorsqu’ils ont faim, une flamme intérieure les réchauffe et remplit de mirages leur cerveau. Gilbert ne s’est pas tué, comme on l’a dit, et Malfilâtre n’a pas eu la fin malheureuse qu’on a décrite.

En fait de vrais suicides de jeunes poètes, à côté de la triste mort de René Leclerc, nous ne connaissons que la lamentable fin de Victor Escousse et d’Auguste Lebras, deux amis qui vécurent, travaillèrent et périrent ensemble. C’était en 1832. Escousse avait dix-neuf ans, Lebras, seize seulement.

Enrôlés dans la brillante phalange des romantiques, ils avaient fait jouer à la Porte-Saint-Martin un drame, Farruch le maure, qui, malgré ses défauts, eut beaucoup de succès. Une seconde pièce fut mal accueillie à la Comédie-Française, et un mélodrame des mêmes auteurs tomba à la Gaîté. C’en fut assez pour qu’ils appelassent à eux la mort.

On les trouva un matin asphyxiés par le charbon dans la chambre qu’ils occupaient chez le père d’Escousse. Un billet laissé sur une table indiquait le motif de ce double suicide : « Je désire, écrivait Escousse, que les journaux qui annonceront ma mort ajoutent cette déclaration à leur article : Escousse s’est tué parce qu’il ne se sentait pas à sa place ici, parce que la force lui manquait à chaque pas qu’il faisait en avant ou en arrière, parce que l’amour de la gloire ne dominait pas assez son âme, si âme il y a. Je désire que l’épigraphe du livre que je laisse soit :

« Adieu, trop inféconde terre,

Fléaux humains, soleil glacé ;

Comme un fantôme solitaire,

Inaperçu j’aurai passé.

Adieu, palmes immortelles,

Vrai songe d’une âme de feu,

L’air manquait, j’ai fermé mes ailes ;

Adieu ! »

Ce suicide provoqua une douloureuse émotion dans Paris. On enterra avec quelque apparat les deux amis et des discours furent prononcés au cimetière, qui arrachèrent des larmes à l’assistance. Béranger écrivit à la mémoire d’Escousse et de Lebras une élégie qui a pour titre : le Suicide. Elle commence par ces vers :

Quoi ! morts tous deux dans cette chambre close

Où du charbon pèse encore la vapeur !

Leur vie, hélas ! était peine éclose.

Suicide affreux ! triste objet de stupeur !

Ils auront dit : « Le monde fait naufrage ;

Voyez pâlir pilote et matelots.

Vieux bâtiment usé par tous les flots,

Il s’engloutit ; sauvons-nous à la nage. »

Et vers le ciel se frayant un chemin,

Ils sont partis en se donnant la main.

Ceux-là moururent plutôt dans un accès d’incompréhensible vanité. Ils avaient débuté au théâtre par un succès ; ils s’étaient du même coup affranchis du noviciat littéraire si cruel pour beaucoup d’autres ; ils n’avaient pas vingt ans et ils accusaient la vie de leur refuser ses sourires !

Le poète Villon, cet ancêtre de la Bohème parisienne, n’en demandait pas tant. Quand il mourait de faim, il prenait part à ces « repues franches » qui le conduisaient en prison et dont il faisait de joyeuses ballades. Condamné à mort, il échappait au bourreau grâce à l’esprit de ses quatrains.

Se tuer quand il y a tant de fleurs à cueillir partout, même dans les pires ruisseaux, un vrai poète n’y songe pas. Nos jeunes désespérés devraient un peu plus se rappeler ce prodigieux Villon qui ne vécut que de misère et qui a maintenant son bronze au quartier Latin.

–––––

(« Valensol, » in Le Petit Parisien, vingt-deuxième année, n° 7849, mercredi 6 octobre 1897)

LA MORT D’UN POÈTE

–––––

Tous les journaux ont rapporté, ces jours-ci, la désolante histoire que voici ; nous la reproduisons, d’abord parce qu’il s’agit de presque un camarade, et ensuite parce qu’il se dégage de ce triste incident une forte leçon morale. Un jeune poète du quartier latin, M. René Le Clerc, s’est suicidé, dans la chambre qu’il occupait, rue Claude-Bernard. Il était âgé de trente-trois ans.

La cause du suicide est la misère. M. René Le Clerc était venu à Paris avec l’intention d’y faire ses études de médecine ; son futur métier lui plaisait peu, et son père, ancien conservateur des hypothèques à Rennes, n’admettait pas qu’il choisît une autre profession que celle qu’il lui avait destinée. Il avait employé plusieurs moyens pour s’assurer une existence stable, et il n’y avait point réussi ; il fut même attaché quelque temps à la rédaction d’un journal quotidien. Le poète ne voulait compter que sur le succès de ses œuvres ; et le succès ne vint pas. Sa famille, comme à l’ordinaire, était loin de favoriser son goût et le pressait de continuer des études qui devaient le conduire à une situation régulière. De cette divergence de vues naquit un désaccord, qui s’aggrava à la longue, si bien que le père supprima la pension mensuelle qu’il lui servait. C’était la misère pour le jeune homme.

Les directeurs de théâtre ne lui donnaient que de vagues encouragements et pas de promesses ; les éditeurs lui disaient de patienter. Patienter ! il aurait bien voulu le faire ; mais son estomac ne patientait pas. Comme dernière ressource, il restait à M. Le Clerc un parent assez rapproché et fort riche ; le jeune homme écrivit : la réponse fut négative. Tout entier à ses rêves, il ne lui vint pas l’idée si simple de se servir de ses deux bras, pour gagner son pain. Il préféra maudire la destinée et se tuer.

Sur sa table, on a trouvé des manuscrits et des brouillons de poèmes ; c’est tout ce qu’il laisse après lui. René Le Clerc signait du pseudonyme R. de la Villoyo. C’est aux soirées littéraires de la « Plume » qu’il fit ses premières armes, en chantant d’une voix forte des chansons mélancoliques et d’une note un peu archaïque. Les poètes et les rapins du quartier latin aimaient à rencontrer sur le boulevard Saint-Michel ce grand garçon à la face joviale.

Après avoir abandonné ses études de médecine, René Le Clerc s’essaya dans le journalisme. Mais son tempérament de bohème ne put se plier aux exigences du labeur quotidien, et il quitta la presse pour devenir secrétaire d’un autre poète bien connu, M. Charles Morice. Voici l’une de ses chansons :

Pour épouser la fill’ du roi.

Ils étaient deux, ils étaient trois.

Le premier dit : « Je suis très laid,

Mais j’ai de l’or plein mes palais,

Du bel or jaune,

De l’or plus blond que tes cheveux,

De l’or vert plus clair que tes yeux :

Je te le donne. »

Le deuxième dit : « Je suis vieux,

Mais je suis seul maître, après Dieu,

De ma couronne. J’ai pour devise mon bon droit ;

Je suis un prince, presque un roi :

Je te la donne. »

Le troisième dit : « Je n’ai plus rien,

L’amour a mangé tout mon bien.

Quêteur d’aumône,

Mon cœur est las, jamais blasé,

Et ma jeunesse a des baisers :

Je te les donne. »

Riches et forts ils étaient deux,

Mais son cœur a choisi le gueux

Sans sou ni maille.

Deux achetaient ; un seul aima ;

De par l’amour le troisième a

Gagné la bataille.

Pour épouser la fill’ du roi,

Ils étaient deux, ils étaient trois.

Il avait du talent. Que lui fallait-il pour réussir ? Le pain du jour, car il n’était pas prodigue et ses besoins restaient modestes. Le fléau du pessimisme enfièvre, à notre époque, les poètes comme les ignorants ; il semble que l’inconnu de la mort soit un remède à tout ; ce n’est que le suprême expédient de ceux dont le cœur est vide et l’âme faible.

Les statistiques de la France accusent 2,084 suicides en 1831, et 9,054 en 1893 ; le nombre des morts accidentelles a passé de 5,045 à 12,572. La perte des croyances et l’égoïsme qui naît des lectures malsaines ne sont-ils pas les causes directes de cette effroyable déperdition de la volonté par la névrose ?

Quel sujet de réflexions pour les philosophes que ce mal social, qui devient un péril menaçant et comme l’indication du désarroi des esprits !

On a supprimé au cœur de l’homme toute espérance en l’au-delà, la conséquence a été fatale : du même coup, on lui a enlevé la résignation et la patience, – en attendant que le courage suive, – et lorsque le fils d’Adam ne trouve plus dans la vie le plaisir qu’il a pu rêver, il la rejette comme une guenille usée, partant inutile, sans se soucier du lendemain, puisqu’on lui a dit que le lendemain il n’y avait rien que le vide immense et le silence éternel.

Le suicide implique-t-il courage ou lâcheté ? la question s’est souvent posée, et chacun l’a résolue, à sa manière. « Les âmes faibles, – disent certains, – désespèrent, et renoncent au combat, oubliant que l’homme doit rester attaché à la vie comme le soldat à son poste. » – « Il faut un grand courage, disent certains autres, pour faire le sacrifice de soi-même et résister à cet irrésistible instinct de la conservation. »

Cette question philosophique se pose avec d’autant plus d’autorité que la plupart des malheureux qui se tuent auraient pu se tirer d’affaire s’ils avaient eu le courage de lutter plus longtemps. « Qui sait ? devrait se dire l’infortuné qui s’abandonne ; à l’instant où je désespère, le salut est peut-être à ma porte. » C’est précisément le cas du malheureux René Le. Clerc. On nous communique à ce sujet la lettre d’un de ses amis, dont nous donnons tout ce qui n’est pas absolument intime :

« Chose navrante, deux heures après son empoisonnement, le concierge recevait, pour le suicidé, une lettre de sa mère, – la lettre tant attendue ! La pauvre femme, dans deux pages pleines d’affection, lui donnait des conseils et l’encourageait à la vie. Elle lui envoyait un mandat-poste de 25 francs, à l’insu de son père.

Sur sa table se trouvaient quantité de manuscrits : Marie, un Mois de Printemps, des odes, des sonnets et des ballades. Dans ses papiers, à côté de pensées notées au hasard du crayon, des vers inachevés, qui coudoyaient des quatrains vantant les mérites d’un savon connu, des reconnaissances du Mont-de-Piété, une note de modiste réclamant le prix d’un chapeau de dame…

On a trouvé sur sa table un article adressé au Figaro, qui n’a pas été inséré. Il datait de quelques semaines avant son suicide et était intitulé : Le droit au suicide.

Nous avons dit que René Le Clerc débuta à la « Plume » ; c’était un des assidus des vivantes soirées du petit caveau enfumé du Soleil-d’Or, place Saint-Michel ; il y manquait rarement, le programme des soirées en fait foi et conserve le titre des pièces qu’il récitait : «La Comédie des Baisers, » « Au régiment, » « Finis coronat opus. » Les soirées cessèrent et on le perdit quelque peu de vue.

– Il y avait deux ou trois ans que nous ne voyions plus beaucoup Le Clerc, a dit notre confrère Léon Deschamps, et, à dire la vérité, on ne tenait pas trop à le voir ; on l’évitait pour échapper à ses longues tirades sur lui-même, sur sa valeur personnelle.

Le malheureux, quoi qu’on en dise, travaillait et beaucoup : en dehors de ses poèmes et de ses contes en prose, il travaillait avec Gabriel Vicaire à une traduction d’une pièce de Machiavel, puis il était attelé à des recherches historiques, il faisait une étude sur les Énervés de Jumièges.

Il ne chantait pas, au cours des soirées ; il déclamait ses vers.

Dans une prière de Noël, saisi par l’espérance que ce jour éveille dans les cœurs les plus ulcérés, il disait : « Je mets, avec les enfants, mes souliers dans la cheminée. » Que demandait-il à Noël ? Ses vœux étaient d’un homme sain, fort et viril :

Mets dans mon sabot de Noël

Le jeune espoir qui nous fait libres,

Mets le désir profond de vivre

Et la fleur qui fleurit au ciel !

Mets le dédain profond des rues,

Des foules, des dérisions ;

Mets aussi des illusions

Pour remplacer les disparues.

Mets l’esprit factice et railleur

Qui fait oublier la souffrance ;

Mets-y surtout une espérance

Et quelque chose de meilleur !

Mets le succès dans les efforts,

Le travail sans souci ni doute,

Et, comme étoile sur ma route,

L’orgueil simple qui fait les forts !

Noël ne l’a donc pas exaucé, le grand enfant qui lui demandait des illusions, une espérance, le courage de poursuivre la route choisie, le succès par l’effort, le travail sans souci ni doute, l’orgueil simple des forts, – et le désir profond du vivre.

Ce désir profond du vivre avait été longtemps son désir. Dans une autre pièce d’un ton doucement mélancolique, et intitulée Hier, il s’écrie :

T’en souviens-tu, quand nous courions par la Forêt,

Épris du belliqueux désir de vivre,

Mon âme…

Mais c’est déjà l’amer désenchantement, les longs regards promenés sur les espoirs défunts…

Il faut citer aussi, de René Le Clerc, une jolie pièce dédiée à Murger, le chantre de la Bohème que l’on joue actuellement à la Comédie-Française.

En voici quelques strophes :

Les gais amoureux et les amoureuses

Ont depuis des ans, Murger, déserté

La mansarde étroite où leurs voix rieuses

Narguaient le bon sens, – et la pauvreté !

L’amour, aujourd’hui, s’est fait plus morose ;

Schaunard est rentier, Colline est bourgeois,

Les lauriers coupés, et mortes les roses,

Ils ont désappris les chemins du bois.

Rodolphe et Mimi, Marcel et Musette,

Dans leurs lits bien clos se sont endormis,

– Mais, vivante encor, leur chanson coquette

Éveille en nos vers des refrains amis ;

Nos rêves, vois-tu, sont restés les mêmes :

Roses du matin, rires du printemps,

Châteaux en Espagne ou parcs en Bohème

Irréels ou vrais, – comme de ton temps !

Nous marchons leur pas, nous aussi, sans trêve.

Vers quel but lointain ? Nous n’en savons rien ;

Baste ! il faut toujours que route s’achève.

Quand nous y serons, nous le verrons bien.

Peu d’argent en poche, et point de bagages,

Nul regret d’antan pour nous chagriner.

Nous sommes parés pour les longs voyages,

Libres : rien à perdre, et tout à gagner ! »

Pauvre garçon ! Pauvre poète ! Il n’avait peut-être pas l’envergure de Musset, mais il n’était pas mauvais et dénigrant comme Gilbert, et sa muse, aussi caressante que celle de Murger, avait plus de finesse et de mélancolie. Il se rapprochait d’Edmond Haraucourt et de Coppée, sans imiter leurs défauts, et rappelle dans bien des endroits l’idéale tristesse de Joséphin Soulary.

S.

–––––

(in Annales de l’enregistrement, onzième année, 15 octobre 1897)

RENÉ DE LA VILLOYO : POÈMES DU PROCOPE

–––––

HIER

–––––

T’en souviens-tu quand nous courions par la Forêt,

Épris du belliqueux désir de vivre,

Mon âme ? Quand nous étions gais et sans regret

Des jours passés, et que tu étais libre ?

Ah ! tu étais belle, alors, et vierge, et joyeuse,

Et ta marche était légère par les sentiers,

Par les chemins odorants fleuris d’églantiers

Et de mousses – et d’espérance hélas ! trompeuse.

Combien étaient doux les parfums des violettes

Et les chansons des oiseaux frêles dans l’air !

Comme les cimes étaient vertes sur nos têtes,

Et le Ciel au-dessus, si pur, si clair,

Que nous voulions y lancer nos espoirs en fêtes

Comme des galères sur la Mer !

Tu étais jeune et tes yeux couleurs de soleil

Savaient scruter les espaces et les planètes :

Oh ! que n’as-tu prévu l’éveil

Des nuages venus du Nord et des tempêtes

Qui nous ont tué le soleil !

L’hostile Ciel s’est effondré sur nos folies,

L’horizon lourd nous presse comme une prison,

Les vieux arbres ont dépouillé leur frondaison,

Morte est la Forêt-Fée, et le songe, et la vie !

Dis, où sont nos châteaux aux tours de Rêve ?

Les palais blancs que découvraient tes yeux subtils

Et vers lesquels tu m’as entraîné ? Où sont-ils

Nos beaux palais d’espoir et de joie – et de rêve ?

R. DE LA VlLLOYO

–––––

(in Le Procope, journal parlé, quatrième année, n° 5, 25 mars 1896)

–––––

À MURGER

–––––

À-propos dit par l’auteur devant le buste du poète, au Luxembourg

Les gais amoureux et leurs amoureuses

Ont, depuis des ans, Murger, déserté

La mansarde étroite où leurs voix rieuses

Narguaient le bon sens, – et la pauvreté !

L’amour, aujourd’hui, s’est fait plus morose ;

Schaunard est rentier, Colline est bourgeois.

Les lauriers coupés, et mortes les roses,

Ils ont désappris les chemins du bois.

Rodolphe et Mimi, Marcel et Musette,

Dans leurs lits bien clos se sont endormis,

– Mais, vivante encor, leur chanson coquette

Éveille en nos vers des refrains amis ;

Nos rêves, vois-tu, sont restés les mêmes :

Roses du matin, rires du printemps,

Châteaux en Espagne ou parcs en Bohème

Irréels et vrais – comme de ton temps !

Nous marchons leur pas, nous aussi, sans trêve ;

Vers quel but lointain ? Nous n’en savons rien ;

Bast ! il faut toujours que route s’achève –

Quand nous y serons, nous le verrons bien !

Peu d’argent en poche, et point de bagages,

Nul regret d’antan pour nous chagriner.

Nous sommes parés pour les longs voyages,

Libres : rien à perdre, et tout à gagner !

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nous chassons l’essaim volant des Pensées,

Et nous enfermons dans nos lacs tendus,

Dans les lacs d’or de nos rimes tressées,

L’oiseau bleu chassé des Édens perdus.

Sur tous les autels cueillant des prières,

En tous les calices les parfums versés,

À tous les soleils quêtant leur lumière,

À tous les amours volant leurs baisers,

Les fleuves, les bois, les ciels et les plaines

Font l’aire sans fin de notre moisson :

Quand les blés sont mûrs et les granges pleines,

Nous pouvons chanter la BONNE CHANSON !

Châteaux en Espagne ou parcs en Bohème,

Roses du matin, rires du printemps…

Nos rêves, Murger, sont restés les mêmes,

Irréels et vrais – comme de ton temps !

26 juin 1896

R. DE LA VILLOYO

–––––

(in Le Procope, journal parlé, quatrième année, n° 9, 15 juillet 1896)

–––––

PRIÈRE DE NOËL

–––––

Puisqu’à chaque aube de l’an neuf

Tu viens te coucher dans ta crèche,

Et, sur un tas de paille fraîche

Dormir, entre l’âne et le bœuf ;

Cependant que les 3 Rois Mages,

Gaspard, Balthazar, Melchior,

Avec l’encens, la myrrhe et l’or,

Te symbolisent leurs hommages ;

Les ors, dès longtemps, sont fanés ;

Les baumes ont perdu leurs âmes,

– Encens et fards, fleurs et dictâmes, –

Tous les trésors qu’ils t’ont donnés !

Le Christ est mort qui vient de naître

Pauvre et nu sous un toit branlant.

Le vent souffle par la fenêtre

Sans vitraux, sans volets… Pourtant

Une espérance nous est née

De jours nouveaux et triomphants,

Et je mets, avec les enfants,

Mes souliers dans la cheminée !

Puisque tu comprends tous les vœux

– Peut-être est-ce vrai, ta légende –

Je te veux faire ma demande,

Tu l’exauceras –si tu veux !

Point ne veux pantins ni poupées,

Ni fanfreluches, ni bijoux :

Bon Jésus, garde tes joujoux

Pour les âmes inoccupées !

Mets dans mon sabot de Noël

Le jeune espoir qui nous fait libres,

Mets le désir profond du vivre

Et la fleur qui fleurit au ciel !

Mets le dédain profond des rues,

Des foules, des dérisions –

Mets aussi des illusions

Pour remplacer les disparues.

Mets l’esprit factice et railleur

Qui fait oublier la souffrance –

Mets-y surtout une espérance

En quelque chose de meilleur !

Mets une plume bien trempée

Pour châtier les sots cruels,

Et pour brandir dans les duels

Une vierge lame d’épée !

Mets les fortes tentations

Qui forgent les cœurs et les âmes,

Et, pour vaincre l’amour des femmes,

Le dédain des affections !

Mets l’orgueil de la fantaisie,

Le courage – rare parfois –

De poursuivre une bonne fois

La route que l’on a choisie !

Mets le succès dans les efforts,

Le travail, sans souci ni doute,

Et, comme étoile sur ma route,

L’orgueil simple qui fait les forts !

Défends-moi de tous ceux que j’aime

Et de mes trop nombreux amis –

Après, contre mes ennemis,

Moi, je me garderai, moi-même !

R. DE LA VILLOYO

–––––

(in Le Procope, journal parlé, quatrième année, n° 12, février 1897)

–––––

RONDEAUX POUR MARIE

–––––

I

Un frais jardin s’est ouvert devant nous :

Un grand jardin, plein de fleurs précieuses,

De verts bosquets, de pelouses soyeuses,

Où le Sourire éteint des Scabieuses

Est un rappel de mort lointain et doux.

Quand je m’endors, le front sur vos genoux,

Un rêve encor de clairières ombreuses

Berce mon âme et m’ouvre autour de vous

Un frais jardin.

Votre corps souple est charmille amoureuse

Où maints détours s’offrent aux baisers fous ;

Vos lèvres sont corbeilles prometteuses,

Vos yeux si purs, deux fontaines rieuses

Où se reflète avec le Ciel jaloux

Un frais jardin.

II

Madame n’est point princesse lointaine,

Frêle et droite en sa robe de Satin,

Aux yeux lourds de rêve et couleur de lin,

Qui marche à pas lents, qui respire à peine,

Prisonnière des lys de son jardin !

Qu’en ferais-je ainsi ? – Vierge, fée ou reine…

Roi ne suis, ni duc, pour baiser ta main,

Ni page mignard pour porter ta traîne,

Madame !

Celle dont le doigt sut nouer ma chaîne

Est princesse aussi, mais d’un bourg voisin !

Moins proche du ciel, plus près de ma peine,

Cœur fidèle bat sous son blanc tétin

Et son jeune rire est fleur du matin.

Ma Dame !

R. DE LA VILLOYO

–––––

(in Le Procope, journal parlé, quatrième année, n° 13, mars 1897)

LE MARI DE LA FILLE DU ROI

–––––

Pour épouser la fill’ du roi.

Ils étaient deux, ils étaient trois.

Le premier dit : « Je suis très laid,

Mais j’ai de l’or plein mes palais,

Du bel or jaune,

De l’or plus blond que tes cheveux,

De l’or vert plus clair que tes yeux :

Je te le donne. »

Le deuxième dit : « Je suis vieux,

Mais je suis seul maître, après Dieu,

De ma couronne.

J’ai pour devise mon bon droit ;

Je suis un prince, presque un roi :

Je te la donne. »

Le troisième dit : « Je n’ai rien ;

L’amour a mangé tout mon bien.

Quêteur d’aumône,

Mon cœur est las, jamais blasé,

Et ma jeunesse a des baisers :

Je te les donne. »

Riches et forts ils étaient deux,

Mais son cœur a choisi le gueux

Sans sou ni maille.

Deux achetaient ; un seul aima ;

De par l’amour le troisième a

Gagné la bataille !

Pour épouser la fill’ du roi,

Ils étaient deux, ils étaient trois.

René LE CLERC

–––––

(« Une Chanson par semaine, » in Le Petit Parisien, supplément littéraire illustré, neuvième année, n° 413, dimanche 3 janvier 1897)

La vie de Bohème

–––––

Aimez-vous les uns les autres !

La reprise de La Vie de Bohème, (à laquelle nous sommes loin d’applaudir, d’ailleurs), vient d’inspirer à certains littérateurs nouvelle couche, de biens féroces, j’ajouterai, de bien grotesques réflexions. Ce fut, en effet, pour de bons petits camarades, suffisamment rentés, sans doute, l’occasion superbe d’un éreintement tardif à l’adresse de ce pauvre bougre de De la Villoyo, éreintement où perce trop, quoi qu’ils fassent, le dépit qu’eurent ces messieurs, devant le bruit fait autour du nom d’un poète qu’ils n’avaient jamais voulu accepter comme un des leurs.

Que pensez-vous de la colère des jeunes arrivistes, après le succès posthume du pauvre confrère ?

Drapé dans la couverture violette du Mercure de France [numéro de novembre 1897], M. Remy de Gourmont, qui trouve perfide la critique de M. Anatole France, M. R. de Gourmont déclare : «Il y a à Paris, en Province et en Belgique, une dizaine au moins de revues qui, lues du public lettré, les unes beaucoup, les autres un peu, suffisent à faire connaître un écrivain de quelque talent. Si René Leclerc avait eu ce « quelque talent, » toutes ces revues lui étaient ouvertes, et même celles qui passent pour les moins abordables. »

Suit une petite réclame pour les talentueux, ceux-là, que lança le Mercure. Et M. de Gourmont, du ton dégagé d’un homme qui sait l’autorité de ses paroles, clôt sa petite tartine sur cette phrase : « Il n’y a pas, sur la question, un seul mot de plus qui vaille la peine d’être écrit. »

Donc, si ces jeunes gens, puissants rédacteurs à une revue inabordable (songez donc !), à la plus grosse revue qui soit sous l’Odéon (tu parles !), s’ils avaient daigné, ces messieurs, tendre la perche à René Leclerc, lui ouvrir les pages si fermées (lisez : si rarement coupées) du Mercure, Leclerc, soudain, du jour au lendemain, eût été connu. Connu ! Mais de qui, mon Dieu ? Des poètes qui l’eussent massacré de son vivant ? de ce fameux public lettré à l’existence duquel veut nous faire croire le Mercure ? et des quelques flâneurs – si rares ! – qui sous l’Odéon, les jours de pluie, parcourent d’un œil distrait la grosse revue violette ?… Et puis? Et puis, c’eût été la gloire ! ! La gloire dont se contente maintenant M. Remy de Gourmont.

Celle-là, Leclerc ne la devait point connaître : Leclerc, quoique jeune, n’avait aucun talent. M. de Gourmont l’a déclaré. Cela suffit.

Plus impitoyable, parce que moins autorisé, sans doute, M. Jacques des Gâchons qui, évidemment, ne sut du portier que ce qu’on en a dit sur le boulevard, écrit à l’Ermitage, sans plus se préoccuper du symbole : « Ce pauvre garçon est mort de Bohème, c’est-à-dire de fainéantise, d’orgueil imbécile, de soûlerie et d’impuissance ! »

Bon petit cœur, va !

Déjà, au lendemain de la mort de Leclerc, nous avions protesté contre les fausses, méchantes ou hypocrites tirades de certains bâcleurs d’articles. Du moins, à ceux-là, journaleux vagues, à court de copie, pouvait-on trouver quelque excuse. Mais que pensez-vous, dites-moi, du monsieur très distingué, du littérateur extra-chic, qui, après un mois passé, tient encore à baver sur la tombe du confrère, presque de l’ami, tout le fiel amer d’une âme sans pitié ?

Au fait, ils peuvent lui en vouloir, maintenant, à cette victime, – leur victime, – qui, mettant aujourd’hui leur cœur à nu, prend ainsi cruellement sa revanche !

Ils peuvent lui en vouloir à l’inconnu d’hier qui, las de réclamer un peu de place au soleil, s’est décidé à demander à la mort un brin de célébrité.

Et sont-ils assurés, ces messieurs qui, devant un cadavre, parlent de fainéantise, d’orgueil et d’impuissance, sont-ils assurés d’une si bonne presse, s’ils allaient demain mourir à leur tour, d’activité féroce, de basse jalousie, et de fâcheuse fécondité ?

– Épilogue ! –

On lit dans l’Écho de Paris : « Le poète René Leclerc qui, il y a un mois, s’évadait de la misère par le suicide, aura connu toutes les infortunes. Demain encore, par le ministère d’un commissaire-priseur, tous ses manuscrits seront vendus à la criée. »

Le pauvre poète, venu le soir de sa mort au Procope, comme de coutume, y avait laissé son pardessus accroché à une patère.

« Oubli ou volonté arrêtée, qui le saura ? » Le pardessus fut envoyé à la famille Leclerc en souvenir de l’enfant disparu. Il vient d’être retourné au Procope, avec une lettre par laquelle la mère de René – la mère ! – déclare renoncer à la succession, et demande qu’on fasse parvenir le vêtement au liquidateur pour être vendu avec le reste.

René Leclerc laisse en effet deux ou trois cents francs de dettes.

Certes, la folie seule peut excuser le poète qui, acceptant la vie d’homme de lettres, manque de courage devant les difficultés de la lutte. Mais, pouvait-il ne pas désespérer vraiment, celui qui, sans amis pour le soutenir, n’a pas même au lendemain de sa mort les regrets d’un ami et le pardon d’une mère ?

GEORGES MILLANDY

–––––

(in Le Procope, journal parlé, 208e année [sic], n° 16, 5 décembre 1897)

Nous avons annoncé comme tous nos confrères le suicide de M. René Le Clerc, en littérature René de La Villoyo.

Le corps du pauvre garçon a été transporté, hier après-midi, à quatre heures, gare Montparnasse, l’inhumation devant avoir lieu à Rennes. Le commandant Onfroy de Bréville représentait la famille.

Quelques amis et compatriotes suivaient le fourgon des pompes funèbres ; citons MM. Gabriel Vicaire, docteur Le Bayon, Raymond Daly, F.-A. Cazals, René Grivart, l’architecte Albert Traschel, le peintre Chantalat, le poète Henri Érasme, de Gramont, de Bruchard, etc.

Disons, d’ailleurs, que l’on commence à contester fortement le fait du suicide. Ceux qui connaissaient M. René Le Clerc font observer qu’il n’était guère dans sa nature de partir ainsi sans laisser d’adieux à la vie ni de lettre à qui que ce soit. De plus, comme le constaterait, assure-t-on, le procès-verbal du commissaire de police, l’on n’aurait pas trouvé de fiole suspecte, et la position absolument normale dans le lit, avec seulement la tête redressée et les yeux grand ouverts, comme s’il avait été surpris par la mort, tendrait à écarter toute supposition de fin violente. Telle est, au surplus, la manière de voir formellement exprimée, soit dans le certificat du docteur Renault soit dans le rapport administratif.

–––––

(« Jean de Paris » [pseudonyme d’Adrien Marx], « Nouvelles diverses, » in Le Figaro, quarante-troisième année, 3e série, n° 275, samedi 2 octobre 1897)