Au moment où, courbant le dos pour passer sous une manière d’arche surbaissée, mes doigts accrochés aux aspérités de la roche et mes pieds nus tâtant la déclivité du caillou, je vais me laisser glisser jusqu’à la ceinture dans l’eau claire de la grande cuvette creusée au flanc de la falaise, j’ai brusquement un recul, et je me cramponne pour arrêter mon élan : en contrebas, dans l’épaisseur de cette eau qui fait vitre, deux gros yeux fixes me regardent… autour de ces deux yeux, une masse aux contours mous… Une seconde de plus, je sautais à pieds joints sur une pieuvre…

Et je reste là, agrippé des mains, des coudes et des genoux, suspendu au-dessus de la bête qui me regarde et que je regarde, séparés l’un de l’autre par cette mince couche d’eau plus limpide qu’une glace d’aquarium…

Ce n’est pas que j’aie de cette espèce plus crainte que de tous les autres animaux qu’on rencontre ainsi en fouillant les dessous d’îlots en basse-mer d’équinoxe ; et d’ailleurs, je sais comment, même pris à l’improviste, on se débarrasse de l’engeance : à la force du poignet et à l’adresse des doigts fouillant au ventre de l’animal. Mais c’est une répulsion instinctive : la pieuvre me dégoûte, physiquement…

Alors, sans bouger, j’appelle :

« Noël !… Hé, Noël !… »

Renvoyés par tous les échos des murailles rocheuses, une voix me répond :

« Quoi qu’il y a, m’sieu Georges ?…

– Arrive… Tu vas voir.

– Voilà… À vos souhaits… »

Une dégringolade rapide, des sabots qui claquent, et un grand corps qui se laisse glisser derrière moi, jetant une ombre sur la flaque sournoise au-dessus de laquelle je reste suspendu.

« Et alors, donc ? » fait l’arrivant.

Sans bouger, ni me retourner, mes yeux toujours sur ceux de la bête qui continue de me fixer, je fais :

« Tiens, regarde voir si elle tient l’affût, celle-là ! »

Immédiatement, derrière moi, un cri de rage et d’injure :

« Ah ! la saleté !… »

Puis, deux mains qui me prennent aux épaules et m’écartent brusquement… un ordre, tout rauque :

« Laissez-moi passer, donc !… et gare dessous ! »

Je suis jeté de côté, tandis que d’une chute, Noël Gourvès, mon compagnon de pêche, tombe à pieds joints dans la mare, s’écroule sur lui-même dans l’eau, y plonge des bras, des épaules, et dans un jaillissement d’eau fouettée, un barbottement d’écume, fouille, creuse, tire, arrache et enfin se redresse, levant à pleins poings au-dessus de sa tête une masse grisâtre auréolée de lanières qui fouettent l’air comme une nichée de serpents…

Et là, dans ce creux entre deux parois rocheuses, l’homme et la bête bataillent en une furie de lutte sans merci, elle plaquant ses bras visqueux au hasard sur les épaules, sur la face de son ennemi qui, mâchant des injures et le visages convulsé, fouille à doigts crochus le ventre de l’animal, le laboure, le griffe et l’écartèle… Un liquide noir a jailli… Une écœurante odeur de musc empuantit l’air… Et aussitôt les lanières à ventouses retombent molles, abandonnées… Au poing de Gourvès, il n’y a plus qu’une manière de loque gluante… et qui pend…

L’homme alors se redresse de toute sa taille ; d’un geste de répulsion, il lève cette ignoble chose en l’air, la fait tournoyer, l’envoie à la volée sur un platin de roche où elle s’écrase avec un bruit mou… Puis, d’un coup de reins, il sort du bassin couvert d’écumes sales, court à son adversaire vaincu, tire de sa ceinture son couteau de gabier à lame courte et large, et, avec une extraordinaire expression de haine, à coups précipités, il taille dans cette chair morte, ampute, sectionne et dépèce. Enfin, à pleines mains, il ramasse ces débris déchiquetés, s’approche du rebord de la roche et, avec un geste de semeur, disperse dans la mer ces morceaux lamentables, en criant :

« Tiens ! vermine !… et puissent en crever tous les crabes qui te mangeront ! »

Et sur cette malédiction, voilà Noël Gourvès qui retombe assis, sur un quartier de roc, ses poings souillés aux yeux, et qui éclate en sanglots…

Tout cela s’est fait si vite, si brutalement, que je n’ai pas eu le temps d’intervenir, ni même de dire un mot ; et je reste là, stupéfié… Non pas que j’aie pour cette ignoble race des pieuvres la moindre sympathie, mais la rage de mon compagnon, la furie du dépècement, l’expression de sacrificateur soudain surgie sur son visage, et enfin, cette explosion de douleur, tout cela tient de l’éclair et du cauchemar… D’autant que je connais l’homme : un calme, un de ces matelots avec qui j’ai coutume de naviguer ainsi l’été, à travers l’Iroise, sans jamais leur voir faire un geste plus vite que l’autre, ni hausser un mot par-dessus un autre… Second maître timonier en congé de convalescence, Noël Gourvès est pour moi, cet été-ci, le compagnon rêvé : nous faisons à bord d’un canot tout le tour des cailloux semés entre Saint-Mathieu et le Raz ; même dans les coups durs des mauvais temps subits, je ne l’ai jamais vu une seule fois perdre son beau sang-froid… Et le voilà qui, tout d’un coup, pour ce banal incident d’une rencontre de pieuvre parmi les rochers de l’écueil du Guest au large du Toulinguet où nous sommes en ce moment, tous deux tout seuls, à trois milles marins de la côte, est pris d’une sorte de folie meurtrière et ensuite pleure comme un enfant…

Je me hisse auprès de lui, je lui mets la main sur l’épaule :

« Eh bien ! Noël, qu’est-ce que tu as ?… »

Pas de réponse, il pleure toujours ; je répète ; et une voix, toute rauque et dure, me répond, sans que l’homme bouge :

« Je le venge donc… Comme de juste… »

Je continue à ne pas comprendre :

« Tu le venges ?… Tu venges qui ? »

Il redresse la tête et, dans son visage hâlé et sali, son regard bleu clair cherche le mien avec surprise :

« Vous savez donc point comment est mort Bertrand ? »

J’ai un geste d’ignorance. Quand je suis arrivé au pays, cet été, on m’a bien conté, parmi les deuils de l’année, que le plus jeune des Gourvès, parti à son tour pour le service et embarqué en Extrême-Orient, avait péri là-bas en mer, mais c’est tout… Noël voit mon geste ; il hoche la tête et, tout triste :

« Ah ! ils vous ont point dit, les vieux ?… Je comprends ça… Ils ont un peu horreur… La mère surtout… naturellement… »

Noël se lève ; un lourd soupir gonfle sa poitrine. En chaloupant sur ses reins, il descend la déclivité au platin, s’agenouille au bord du ressac léger qui baigne les goémons des roches découvertes, lave ses mains et sa figure, se remet tout debout, inspecte l’horizon, assure l’amarre de notre canot qui se balance au ras du caillou, puis enfin se tourne vers moi et dit :

« On est seulement à l’étale de basse- mer… Rien ne presse pour partir encore… Alors, j’ai temps pour vous expliquer… »

Jambes croisées, la tête un peu basse, il s’est assis sur un morceau de rocher, et je lui fais face, installé sur un autre. Autour de nous, le calme de la basse-mer ; seul un petit murmure entre les roches découvertes ; et puis, de temps à autre, le cri aigre d’une mouette qui pêche. Nous sommes seuls, isolés entre le ciel et l’eau ; au loin, sous la dure lumière du soleil de midi, des barques vont et viennent qui poursuivent la sardine ; sur la limite d’horizon, Sein, Ar-Men, Pierres-Noires dressent les obélisques de leurs phares. Notre écueil du Guest, dans son chaos de roches enchevêtrées, est vraiment un point perdu en mer au large de la côte du Finistère ; et dans cet isolement, ce calme et ce silence, Noël Gourvès maintenant parle.

Il s’explique, comme les gens de mer racontent : sans recherche, sans effets de ton, simplement avec ces mots qu’ils trouvent, les marins, quand ils revoient tout en parlant la chose qui les a bouleversés. Il parle, et tout de suite le drame se noue.

« Alors, comme ça voilà un an de rang, j’étais donc timonier sur le Jean~Ango, vous savez, ce croiseur neuf qu’ils ont mis en eaux d’Indochine pour montrer à tous les gens de là-bas ce qu’on a de bien comme bateaux, nous les Français. Et le commandant qui m’avait à la bonne, vu que je faisais net mon service avec lui, me dit un jour, comme ça, puisque mon petit frère Bertrand, il venait d’être levé par l’Inscription maritime et justement envoyé pour le Tonkin, lui le commandant, il avait eu l’idée de le réclamer pour que je lui fasse moi-même ses classes de timonerie… Moi qu’étais content, vous pensez bien ! Et le petit aussi, vous voyez ça ! Et tant qu’aussitôt embarqué, il se mit à besogner dur, et que je le tenais de près, pour faire satisfaction au commandant. Et ça allait très bien, quand voilà-t-y pas qu’au cours d’une manœuvre, on a imagination de nous envoyer en baie d’Along. »

*

« Vous connaissez pas la baie d’Along ?… Non ? Eh bien ! ça serait un paysage comme qui dirait celui-ci : des eaux profondes et des cailloux semés dans l’eau, mais mille fois plus en nombre, des grands, des gros, des petits, des ronds, des carrés, des plats, des pains de sucre, toutes les tailles et toutes les formes… Un éboulis d’îles et d’îlots, semés à la volée, tels des galets. Même que les gens du pays, des drôles de bonshommes, tous vivent sur l’eau, en famille dans leurs barques, – des sampans qu’on appelle, – femmes, enfants, chiens, poules, cochons et volailles ensemble. Et ils croient qu’un dieu de chez eux emportait des montagnes sur son dos dans un sac, pour les mettre je ne sais où – et le sac aurait crevé, et les morceaux de montagnes s’auraient semé dans la mer, en vrac… Des bêtises, vous pensez bien : mais ça est leur idée, à ces gens qui sont des trois quarts sauvages… Et le vrai, c’est que cette baie d’Along fait un bien joli tourneboulis de cailloux, tout percés de grottes, de trous, de dessous où on ne peut pas aller et où des bêtes de la mer pullulent qu’on ne sait pas quelles elles sont, des connues et puis des bizarres… Et ces sauvages pêcheurs ont même des adorations pour certaines de ces bêtes qu’on ne voit jamais… ou pas souvent, et qu’est des tout-à-fait sales monstres, vous allez juger…

Donc, le Jean-Ango vient là, et puis il vire, il tourne, il fouine, histoire en même temps de refaire la carte des passes, entre les cailloux, qui sont pleines d’arêtes à crever la coque d’un cuirassé de ligne. Si bien que, pour faire meilleure besogne, voilà que le commandant a une idée qu’il juge bonne : durant que le croiseur partait plus au large faire ses tirs d’exercice, il délègue l’enseigne des cartes, un appelé Virier, avec le canot à moteur, la baleinière et du monde, pour relever une de ces passes où il y avait mention d’une vilaine arête, juste en dessous d’une flottaison de bateau… Et je fus de l’équipe comme second maître avec mon frère Bertrand pour m’aider.

Vous pensez si c’était plaisant : des vraies vacances, quoi ! L’enseigne était tout jeune, gai comme un gosse, et nous vingt-cinq hommes tout amusés par ça… On travaillait à la sonde parmi les roches ; la nuit venue, on campait sous la tente, sur un îlot quelconque : sondages, chasse, pêche, la partie de plaisir, quoi…

Il y avait que les bonshommes pêcheurs sauvages qui n’étaient point tranquilles, non pas qu’on leur faisait du mal, au contraire : on leur refilait des boîtes de singe et des fayots contre du poisson, et on blaguait avec eux, par signes bien sûr, vu qu’ils charabiataient leur sacrée chinoise de langue que personne comprend… Mais ils avaient un grand vieux sec, une manière de sorcier, tout cocasse avec ses yeux retroussés aux coins, sa face en ivoire jauni, et des ongles en griffes, et puis quatre poils de barbe longs de six pieds : celui-là trouvait moyen de dire des choses avec nous dans une manière de patois avec du français écorché. Et voilà ce genre de singe qui vient le deuxième jour et qui raconte au lieutenant, dans sa manière de sabir, des histoires de bonne femme : qu’il y avait un Esprit dans les eaux, que c’était leur protecteur, et qu’il ne voulait pas qu’on le dérange – et que cet Esprit se vengerait si on mettait dans l’eau des sondes par quoi il serait agacé – vu qu’il était tout-puissant – et qu’il mangeait les hommes en les prenant à bord des sampans quand il était mécontent – enfin, vous voyez ça : même que le lieutenant se mit à rire, et nous avec lui.

Mais à rire si bien que ce vieux s’en alla vexé, et que le soir même, autour de l’îlot où nous avions fait notre camp, voilà toute la flottille de ces sampans que je vous ai dit, qui vient avec des torches, et des lanternes en papier, et des poudres qui brûlaient en feux de couleurs.

Là-dessus, le vieux sorcier aux ongles trop longs faisait l’amiral, et, perché sur son bateau, il mena une espèce de prêchi-prêcha avec des cris, des contorsions, des cornets à brume, des cloches, des tambourins pour soutenir ses contorsions ; et les gens des sampans, hommes, femmes, enfants, chiens et volailles, braillaient en chœur sur son ordre… Enfin le sabbat, quoi. Et ce fut comique pendant un quart d’heure. Mais après une demi-heure, comme on pouvait pas dormir avec cette satanée musique, le lieutenant envoya mon frère et moi leur dire de se taire en vitesse… Et j’eus avec le vieux une explication qui faillit tourner à l’aigre. Enfin, il céda après nous avoir menacés de son dieu qui le vengerait, et patati et patata, jusqu’à ce que lui le premier, et tous avec lui, jetèrent leurs torches à l’eau en piaillant comme des écorchés, et se dispersèrent à force de rames dans la nuit… Une fuite, si vous aviez vu !…

Moi, je riais. Mais Bertrand pas du tout. Je lui demande ce qu’il a. Il me répond, tout grave :

« Si c’était vrai, pourtant, ce qu’il raconte, ce vieux reboutou ?…

– T’es bête, » que je lui réponds.

Et on rentre se coucher, tranquilles ; mais lui, mon petit, il est resté à soupirer une partie de la nuit…

Au jour du lendemain, moi j’y pensais déjà plus ; les autres point davantage ; il n’y avait que le Bertrand qui était tout drôle. Mais on faisait point de cas. Et le travail continuait… Deux jours. Trois jours… On sondait. La carte allait de l’avant. Le lieutenant rendait compte par T. S F. au commandant qui continuait ses tirs à cent milles de là… Il y avait que les gens des sampans qu’on ne pouvait plus approcher : ils étaient là pourtant, mais cachés, se défilant de roche en roche, nous fuyant dès qu’on approchait, revenant dès qu’on leur courait plus après.

Et le quatrième jour, étant avec Bertrand et deux hommes sur un rocher tout fait de trous et de bosses et trois quarts moins grand que celui-ci, où nous voilà, je maniais nos mires pour le lieutenant qui visait de sa chaloupe ; tout à coup, mon petit gars fait un faux mouvement. Le caillou qu’était probable moitié pourri par le vent, le soleil et l’eau combinés, craque sous lui ; et il s’en va rouler tête-bêche avec sa mire et son niveau à dix mètres en contre-bas sur un platin incliné où il reste, hurlant… Nous, on dégringole, on veut le relever, rien à faire, le pauvre gosse avait les deux jambes rompues, une au genou, l’autre à la cuisse, et le bras droit en trois morceaux : un martyr, quoi… Et il disait, moitié en délire déjà :

« C’est le dieu… c’est le dieu… c’est leur Esprit des eaux qui nous punit… »

Vous pouvez comprendre ce que ça fut. Du canot et de la baleinière, on avait vu et voilà tout le monde accouru. De soins vrais, pas moyen de parler : il y avait juste une boîte à médicaments avec nous. On l’a pansé comme on a pu, avec des morceaux d’aviron, une crosse de fusil pour maintenir les membres ; on lui a fait une tente avec un bout de voile, sur place, vu qu’on ne pouvait pas penser à le toucher, ni à le bouger. Et le lieutenant a attaqué le croiseur avec le sans-fil, d’où le commandant a répondu tout de suite qu’il faisait cap sur nous, mais qu’il envoyait l’hydravion du bord avec le major et le nécessaire pour aller plus vite.

Dès qu’on a su ça, on lui a dit, au pauvre martyr, en le soignant au mieux sous son abri où la fièvre, la douleur et la soif lui tenaient la tête, sous ce soleil qui calcine la pierre et qui brûle les chairs et les cerveaux des mieux portants… Deux heures et demie qu’on a attendu comme ça, à le faire boire, à essayer de lui remonter le moral… Et autour de c’t îlot de malheur, voilà que les gens de la baie d’Along, comme les requins qui flairent un cadavre, venaient à l’approche, et rôdaient maintenant, tout près ; et nous, on avait trop de chagrin pour penser à s’occuper d’eux…

Enfin, au bout de ce temps, un bourdonnement monte tout d’un coup et grandit : l’hydravion !… tout en haut dans le ciel, et qui tournait en nous cherchant.

Ah ! il ne fut pas long à être là. On avait fait un mât à signaux, pour repérer, avec les apparaux de la chaloupe, et du haut du ciel, l’hydravion le vit de suite. Si bien qu’il piqua dessus, en vrille, de quinze cents mètres de haut, et qu’il vint se poser juste auprès de nous comme un cormoran qui rentre au gîte. Et on n’aurait pas eu le cœur si gros qu’on aurait ri de bon plaisir à voir la mise en déroute des gens des sampans, leur vieux sorcier en tête, qui avait osé, le sagouin, venir tout proche à nous, et qui maintenant faisait fuir son bateau le premier, en criant :

« L’Esprit des Airs !… L’Esprit des Airs !… »

Ce damné reboutou-là, il voyait des esprits partout, et le lieutenant se prit malgré tout à plaisanter en lui criant :

« Esprit contre Esprit ! File toujours, salopard : celui des Blanc est meilleur que celui des Jaunes… »

Et on ne s’occupa plus que du blessé qui délirait, cependant que nos pêcheurs se tapissaient au ras de tous les cailloux pour mieux regarder comment l’Esprit des Blancs venait au secours de ses enfants… Et quel secours : le médecin à trois galons, un infirmier et tout un matériel amené par Galtier, le maître-pilote d’aviation du Jean-Ango…

Aussi ce fut vite fait, je vous assure. Le médecin Toirac avait pas sauté à terre depuis dix minutes que Bertrand était visité, pansé, des piqûres de plusieurs choses faites, et mon pauvre petit installé sur un brancard dans la carlingue de l’appareil.

« Et puis du cran, mon fi, ordonnait Toirac. Sois sage dans la voiture d’ambulance. On va filer : tâche de ne pas bouger. Avant une heure de temps, tu seras entre des draps frais, et dans deux mois je te rends l’usage de tes abattis… En route… »

J’avais eu juste le temps de l’embrasser et déjà Galtier, son appareil dégagé par les camarades de la baleinière, mettait les gaz… Quelques ratés, l’outil glisse sur l’eau lentement d’abord, emportant pilote, blessé, malade, infirmier… L’hélice tourne à plein rendement, la coque vernissée aux lignes de grand canot glisse, glisse, glisse… elle va s’enlever, elle s’enlève…

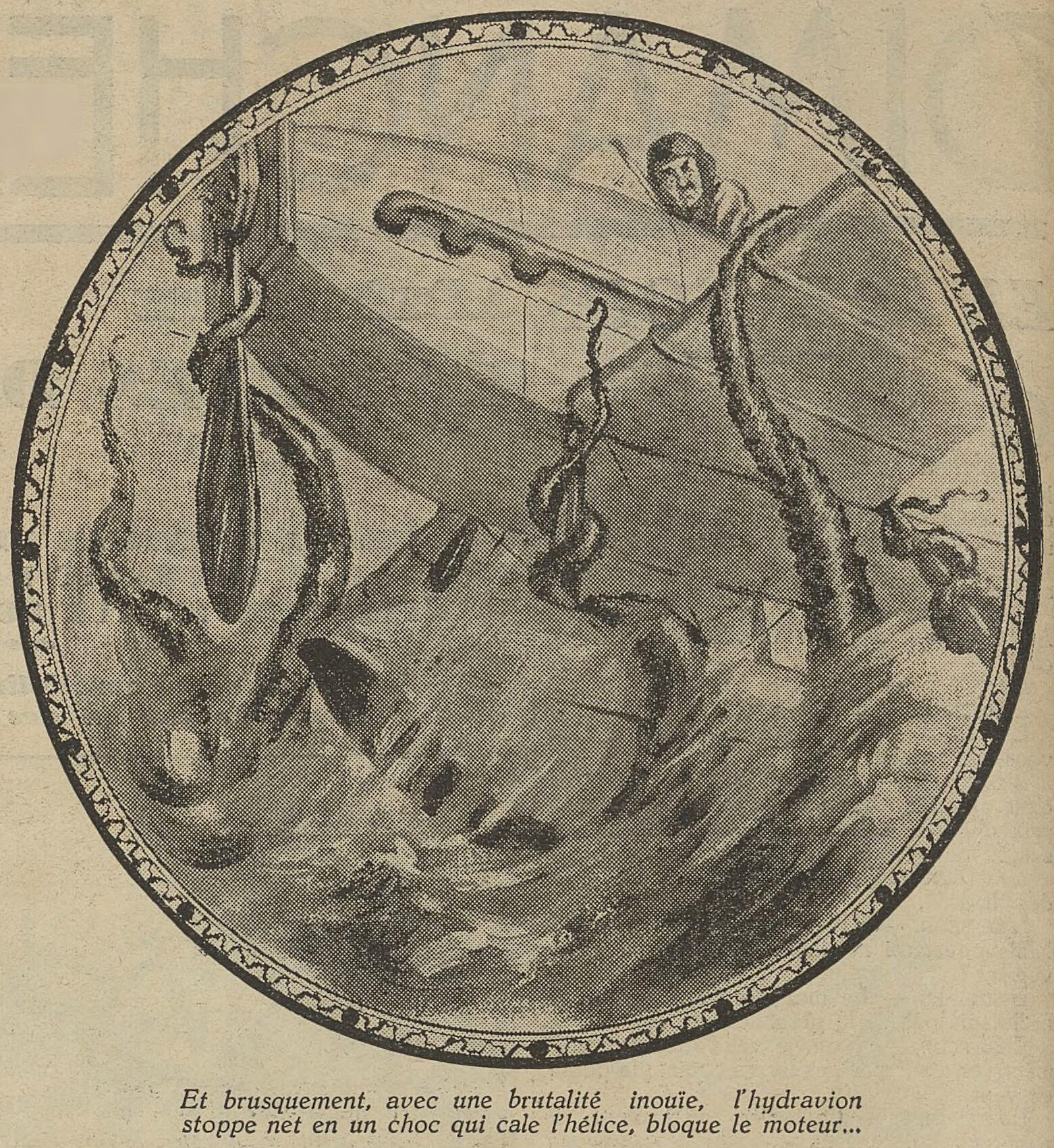

Et brusquement, avec une brutalité inouïe, l’hydravion stoppe net en un choc qui cale l’hélice, bloque le moteur… L’appareil dessine un tête-à-queue qui envoie pêle-mêle l’un sur l’autre le pilote et le médecin, les arrache de leur siège, les culbute dans la carlingue par-dessus le blessé, et l’appareil roule bord à bord comme s’il allait chavirer…

Et nous, de l’îlot, du canot et de la baleinière, nous poussons tous ensemble un cri d’épouvante, auquel font écho de longs hurlements jaillis des sampans…

Car de cette eau calme, ont surgi un, deux longs corps cylindriques, puis deux autres encore et un cinquième immédiatement, cinq lanières à figure de serpents géants, épais, gras, visqueux, ruisselants, qui, mesurant peut-être quelque six ou sept mètres, se sont rabattus à la fois sur l’appareil et sur l’équipage… En même temps qu’à fleur d’eau contre la coque, une masse émerge qui ressemble à un dôme de sous-marin, une masse luisante, bombée, flasque, tandis qu’une sixième lanière s’abat encore sur l’aile inférieure du biplan qui plie et craque…

C’était ça, leur Esprit des Eaux, à ces abominables bonshommes jaunes : une pieuvre géante comme elles ne se laissent voir jamais par nos pays et très rarement là-bas ; une affreuse bête toute pareille à ces morceaux de poulpes géants que le vieux Quéméneur, qui fut matelot de la Princesse-Alice, a vu tirer, un jour de juillet 1895, par le prince de Monaco, de l’estomac d’un cachalot tué au large des Açores… C’était ça, leur Esprit qu’ils avaient invoqué depuis notre arrivée, et qui, par un malheur inouï, se révélait d’une manière abominable… Ils hurlaient de joie, les autres là-bas autour de leur sorcier, eux qui connaissaient l’animal pour en avoir souvent été les victimes et qui, dans leur stupidité, l’avaient divinisé… Et nous déjà, nous avions bondi : canot, baleinière à la fois, avec tout ce qui nous était tombé sous la main, fusils, revolvers, haches, barres de fer… Et nous étions déjà dessus.

Ce que fut la bataille, vous pouvez le penser. La bête se retenait crochée au fond, comme elles ont l’habitude de faire, par deux bras collés à quelque roche. Des six autres, elle prenait l’appareil, le pilote Galtier, le médecin Toirac, mon frère et l’infirmier. Et elle serrait à tout faire craquer, si bien que l’hydravion pliait en deux et fonçait…

Ce qu’on a pu fusiller à bout portant ! cogner à tour de bras !… On aurait dit que l’animal ne sentait rien. De grise, sa couleur était venue au rouge-brique. Ses gros yeux nous regardaient. Son bec à mandibules cornées craquait et nous menaçait. Les balles passaient au travers comme dans de la gélatine, et les fers de hache glissaient dessus. La brute avait lâché son point d’appui en dessous l’eau, elle avait gardé quatre bras pour écraser sa proie, et elle mettait les quatre autres dans la bataille avec nous…. L’hydravion, le canot à moteur, la baleinière, la bête et nous, ça ne faisait plus qu’un tas qui tournait sur l’eau en dérivant dans une odeur puante, tandis qu’autour de nous on entendait gronder et rouler les cornes et les tambours des Chinois qui hurlaient.

Ce que j’ai fait, j’en sais rien ; j’ai tapé comme un fou, les camarades aussi, même qu’on s’est blessé entre nous… Quand je repense, je ne vois plus que les deux yeux et le bec… Un de ces yeux-là, je l’ai crevé à la hache ; ça, je suis sûr… Un de nous a fini par couper un bras, ça, je suis sûr aussi… Et on l’aurait eue, la brute, je crois aussi… Seulement, voilà que tout d’un coup, elle ouvre tout grand ce bec à mandibules et qu’elle vomit sur nous un flot, une masse de déjections noires et puantes qui nous couvre tous. On roule asphyxiés les uns sur les autres… Il y a une secousse… Les deux embarcations penchent à chavirer… Tout craque et s’effondre… Et quand on se relève, la mer est lisse et nue : plus de bête et plus d’hydravion…

Ce qu’on a essayé… ce qu’on a pu tenter… vous le devinez… Rien, vous entendez : rien. Pas même une épave… Tout avait coulé à bloc : les hommes, le bois, le métal, entraînés par la bête… J’ai voulu me jeter à l’eau, plonger. Le lieutenant m’a fait prendre de force : ça aurait servi à rien, mais c’était mon frère, vous comprenez, mon cadet, mon petit Bertrand, qui achevait de mourir là-dessous, dans les bras de la bête…

On a tout fait, ça, je dois rendre justice, tout et pendant trois jours… Car le Jean-Ango est venu à la rescousse… Trois jours, et avec nos meilleures dragues : rien, absolument rien… Si : le deuxième jour, on a trouvé flottante la casquette bordée de velours rouge du médecin Toirac… Et ce fut tout. Vous entendez : tout… Ils sont quatre qui dorment leur dernier sommeil au fond de la baie d’Along, dans le repaire inconnu de la bête que j’ai faite borgne, et que j’ai pas pu tuer…

Moi, j’étais fou. Le commandant a été obligé de me faire garder à vue. Et puis, il a envoyé empoigner de force le vieux sorcier ; il a essayé de le faire parler, il n’a rien obtenu que cette phrase toujours pareille :

« L’Esprit qui flotte sous les Eaux… »

Alors, le quatrième jour, on a hissé le pavillon en berne, les hommes sont venus nu-tête à la bande du croiseur, on a tiré vingt-et-un coups de canon, et le commissaire a lu tout haut la prière des morts… Et puis on a remis en route… Fallait bien, n’est-ce pas ?

Il y a eu un an de ça, hier… un an… Alors, quand je trouve une de ces bêtes-là, même ces petites comme nous avons par ici, je peux pas me tenir… Je sais bien que ça sert à rien… Mais faut que je les mette en loques, en souvenir de mon martyr de la baie d’Along… Ça me fait du bien : je le venge… »

–––––

(Georges G.-Toudouze, illustration de Raffray, « Un Conte d’action, » in Dimanche-Illustré, onzième année, n° 539, dimanche 25 juin 1933 ; in Lisez-moi bleu, magazine littéraire des jeunes filles, n° 383, mercredi 1er novembre 1939 ; « Notre Conte quotidien, » in Dernière Heure, dixième année, n° 2515, mardi 4 janvier 1955. Cette nouvelle a été développée et reprise en volume sous le même titre, chez Jules Tallandier, dans la collection « Le Livre d’aventures, » n° 49, troisième série, sd [1938-1942]; on trouve un extrait du roman dans l’anthologie réunie par Claude Hermier, Le Retour de l’archéologue du merveilleux, Paris : L’Œil du Sphinx, collection « Les Études du Dr Armitage, » n° 3, août 1997. L’illustration est extraite de la publication originale)

–––––