HENRY FOUQUIER : LE FANTASTIQUE EN LITTÉRATURE

–––––

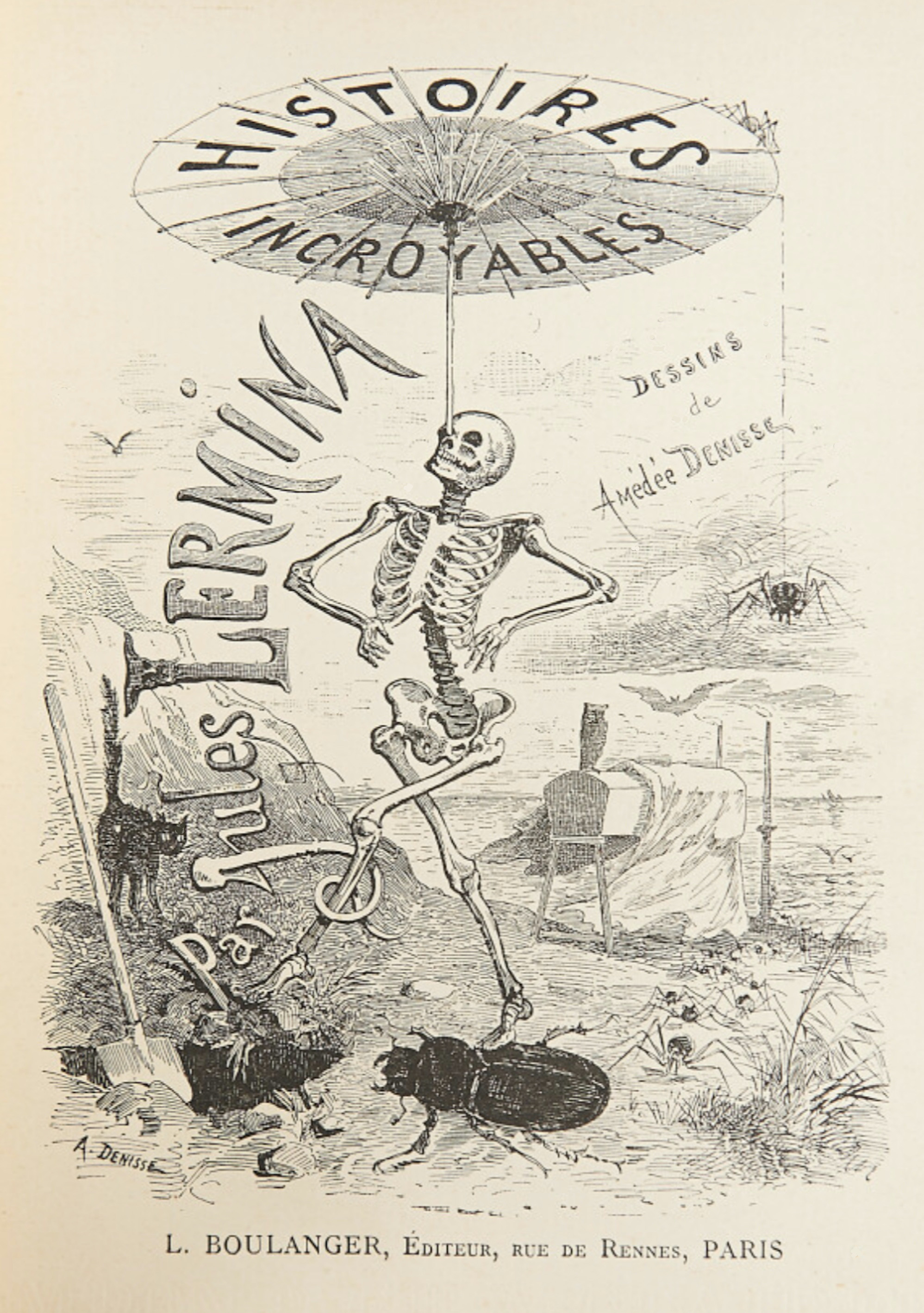

Je viens de lire un volume qui a paru ces jours-ci, les Histoires incroyables, de M. J. Lermina. Ce livre est précédé d’une préface de M. J. Claretie, malheureusement écourtée, hâtive, où l’écrivain n’a fait qu’indiquer une étude qui reste à faire sur le fantastique en littérature. Étude tentante, qui demanderait plus de place et plus de loisirs que nous en accorde le journal, étude qui viendrait à son heure ; car le goût du merveilleux est si inné chez l’homme que les progrès de la philosophie et de la science, qui sembleraient devoir sonner le glas de la littérature fantastique, n’ont fait que lui donner un plus vif essor et lui apporter des éléments nouveaux. La littérature fantastique est plus que jamais à la mode et, ce qui est singulier, c’est la pratique Amérique, la terre des Yankees peu rêveurs, le pays de la mécanique qui a exercé sur nous, par E. Poe, l’influence la plus directe et qui a ouvert un nouvel horizon à nos rêves.

C’est une banalité de constater que le goût du merveilleux date du berceau même du monde. La jeune humanité, comme les enfants, a aimé les contes et les Fées sont accourues à sa voix ! Mais le merveilleux d’autrefois n’a aucun rapport, peut-on dire, avec le fantastique d’aujourd’hui. Il naît exclusivement de l’imagination, et ni l’analyse, ni l’observation n’entrent en ligne de compte chez lui. Mêler, aux accidents de la nature, l’intervention surnaturelle d’êtres qui prennent une forme palpable, voir Vénus dans l’écume du flot, les Hamadryades sous l’écorce des chênes, entendre la voix des esprits dans le bruit du vent, évoquer des fantômes, dans le délire alcoolique qui tient une grande place dans toutes les sorcelleries, depuis les sorcières de Thrace jusqu’aux sorcières du moyen-âge, en un mot donner un corps au rêve, et y chercher la prévision de l’avenir, en animant les passions humaines dont on faisait des fantômes et des apparitions, remords, ambitions, espérances, c’est là le merveilleux de la littérature classique ; il revêt chez quelques-uns l’aspect d’une sincère croyance à la légende, il n’est qu’un jeu d’esprit pour d’autres, tels qu’Horace ou Arioste, qui ne me font guère l’effet d’avoir cru à Canidie ou à la fée Urgèle !

Le fantastique contemporain est tout autre. Il ne prend pas pour point de départ l’imagination, mais bien l’observation : il ne procède pas par un entraînement lyrique, mais par une analyse très minutieuse ; il dédaigne de s’occuper de l’avenir, et se plaît seulement à trouver aux choses de la vie des dessous et des explications qui vont contre l’impression première qu’elles produisent d’abord sur les esprits. La fatalité, que les anciens mettaient au-dessus de l’homme, dans leurs Olympes, on la met, aujourd’hui, dans les incidents de la vie ordinaire. Les poètes pensaient qu’il y avait quelque chose au-delà et au-dessus de nous. Nos analystes démontrent que le merveilleux est tout entier humain. J’ajoute que le merveilleux du passé a presque toujours quelque chose de consolant. Il nous montre l’homme en proie aux obsessions de mauvais génies, mais secouru aussi par de bons génies, qui sont les plus forts, comme la lumière finit toujours par l’emporter sur la nuit. Notre fantastique est pessimiste. Il se plaît à démontrer la faiblesse de la raison, et sa joie suprême, c’est de faire trembler l’homme devant la menace de la folie !

Trois hommes représentent surtout pour moi cette évolution de la littérature fantastique : Hoffmann, E. Poe et M. Jules Verne. Le surnaturel, que Balzac a fait intervenir dans quelques romans, n’est pour lui qu’un moyen de conteur (La Peau de chagrin), et l’illuminisme swendenborgien qui perce dans Seraphita n’est, après tout, qu’une application plus ou moins philosophique de la vieille théorie des anges et des démons, que le catholicisme a empruntés à la Perse. Nodier, qu’on a voulu parfois donner pour père à la littérature, n’est qu’un adorable conteur de légendes, qui, en deux ou trois cas, a tiré bon parti de ce phénomène particulier à certaines natures de la persistance du rêve dans la vie réelle. Mais il ne dépasse pas cette observation ancienne, et Mérimée l’a très bien jugé en le comparant aux fumeurs d’opium, qui sont des dormeurs éveillés ou des vivants endormis. Tout différents sont les trois hommes que j’ai nommés. Ni le rêve, ni l’imagination n’ont de place dans leurs écrits.

Le plus simple, c’est M. Verne. Le procédé de composition dont il peut revendiquer l’invention consiste à pousser à l’extrême les faits découverts par la science, à considérer comme accomplis ses desiderata. L’ingéniosité est la qualité maîtresse de son esprit. Aussi le fantastique scientifique, dans ses écrits, tout en nous intéressant, en nous captivant même, nous laisse froids. Sauf dans deux ou trois romans, par exemple Le Capitaine Hatteras, où l’on trouve un drame humain superbe, il ne réussit qu’à nous intriguer et à nous surprendre. Il a plongé dans les mers, pénétré dans les entrailles de la terre, et jusque dans la lune, mais il n’a rien fait pour entrer dans l’âme humaine. Son œuvre charmante est superficielle, parce que l’homme, quelque rôle actif ou héroïque qu’il y joue, en est absent en réalité. Le problème de la liberté et de la volonté des âmes n’est pas abordé. Rien de l’au-delà, chez ces héros qui font le tour du globe, mais n’ont pas un regard sur leurs propres pensées. La genèse des mondes est racontée ; mais l’auteur semble avoir reculé devant cet autre problème, plus effrayant, la genèse d’une idée !

La psychologie, au contraire, paraît déjà chez Hoffmann, incomplète, mal appuyée sur la physiologie, mais presque en maîtresse. La littérature moderne fantastique lui doit beaucoup. Il s’est débarrassé d’abord de tout l’attirail des conteurs d’autrefois. Ceux-ci ne montraient leurs personnages que dans un demi-jour, à l’état d’évocations, dans quelque château désert ou dans un cimetière. Hoffmann, presque toujours, a restitué le fantastique à la vie ordinaire, en pleine lumière. Il a donné à ses héros une incroyable précision, poussée jusqu’à la minutie. Contemporain de Cabanis et de Bichat, il a étendu les rapports du physique et du moral jusqu’aux animaux, jusqu’aux objets matériels, abordant, fût-ce par un simple artifice d’artiste, le problème de l’âme de la matière (Le Violon de Crémone). Il a touché à la pathologie du cerveau (L’Homme double), et il a, des premiers, appliqué la faculté de dédoublement qui est propre aux observateurs à analyser les impressions des excitants alcooliques sur l’être humain. Dans aucune des voies nouvelles, il n’a pas été très loin. Mais on peut dire qu’il a posé le pied sur toutes.

Le maître du fantastique moderne, c’est E. Poe. Aussi ingénieux que Verne, mais s’ingéniant dans le seul domaine de l’esprit, il a dépassé et complété Hoffmann. Alcoolique et certainement atteint d’une affection cérébrale, il a gardé dans l’analyse des sensations artificielles ou morbides la précision du mathématicien. Il joue avec les idées comme un algébriste joue avec les quantités, égales ou équivalentes, sous des formes très diverses. Ce qui nous semble parfois chez lui pure folie est une équation de sensations et de pensées. Moins artiste que l’écrivain allemand, sans aucune émotion apparente, il est, ainsi que l’a dit M. Hennequin dans une curieuse étude publiée par la Revue contemporaine, « irrésistible et glacial » en s’adressant au double sentiment de la curiosité et de la terreur. Ce qu’on appelle le bien et le mal lui est indifférent. Il découvre, classe, décrit et combine des sensations. Il décompose tout par l’analyse et crée par l’analogie. Comme Verne pousse à l’extrême les inventions de la science, il pousse à l’extrême les observations sur l’âme, sans s’inquiéter si là où l’ingénieur savant aboutit à la fantaisie, il n’arrive pas, lui, l’impeccable analyste, à la folie.

E. Poe est, je l’ai dit, le grand initiateur du fantastique moderne, fait de science, de pathologie et d’observations psychologiques. Le livre de M. Lermina, que j’ai cité tantôt, est le livre de son meilleur élève chez nous ; et dans ces Histoires incroyables, la variété du talent du disciple se calque sur la variété du génie du maître. Je veux dire un mot de chacun de ces contes, puisés aux sources différentes du fantastique contemporain. Voici d’abord la Peur, une simple étude d’un phénomène particulier, celui de la révolte de l’esprit contre tout ce qui paraît déranger l’ordre de la nature. C’est une banalité que l’homme le plus brave peut avoir une invincible terreur dans la solitude, si un accident, non expliqué de suite, vient surprendre ses nerfs. L’universelle terreur de la nuit chez les habitants des villes, quand ils sont plongés dans la nature, tient à l’ignorance où ils sont des bruits de la forêt ou de la plaine. Le paysan, rarement aujourd’hui, a peur des lutins, tels que M. Sand les peint ; terreur légendaire, acquise par les récits de la veillée. Le citadin a une peur tout autre : celle de l’inconnu. L’une tient à la faiblesse de l’esprit ; l’autre à la susceptibilité des nerfs. Je connais un homme, ni poltron ni brave, comme tout le monde, qui eut la fantaisie de traverser une forêt la nuit. On l’avisa que le bois était fréquenté par d’assez mauvaises gens, ce qui ne l’empêcha pas de se mettre en route. Assez adroit et vigoureux, son revolver dans la poche, tout paré et un bâton ferré à la main, notre voyageur n’eût pas été autrement effrayé d’avoir à mettre à bas deux ou trois méchants gars. Il partit, mais faillit n’avoir pas le cœur de continuer sa route, terrifié subitement par le départ d’un faisan sous ses pieds ! La surprise est ainsi une cause invincible de terreur, partant un élément de fantastique de l’art. C’est le cas de la Peur. Un homme veille une morte adorée. Par un effet de contraction musculaire, elle remue ; et, affolé, le mari étrangle le cadavre de sa femme. Simple observation d’un instinct.

M. Lermina, abordant ensuite le fantastique de la science, nous montre, dans Maison tranquille, deux savants qui pratiquent sur eux-mêmes et sur leur famille une expérience rationnelle autant que singulière. Ils se nourrissent des éléments primordiaux qu’on trouve dans la viande et le pain, substituant le travail de l’alambic au travail de la nature. Mais la jeune fille qu’ils soumettent avec eux à ce régime, arrivant à régler sa croissance ou à développer son cerveau par des procédés physico-chimiques, est aimée, introduit son amoureux dans la maison tranquille, et, en l’introduisant dans le laboratoire des savants, renverse appareils et cornues, d’où un désastre. Apologue ingénieux, si on veut philosopher, revanche de la nature contre la science, indiquée déjà dans le Docteur Ox, un des meilleurs contes de Verne.

C’est, ensuite, une étude de la folie, faite par un fou. Un observateur remarque qu’un certain Golding, à six heures, tous les jours, quelque part qu’il se trouve, disparaissait pour se rendre en un lieu qu’on ne sait pas. Il le suit, s’introduit dans la maison mystérieuse et s’aperçoit que Golding a, là, rendez-vous avec deux autres hommes, qui s’enferment avec lui ; et c’est, pour s’échapper, une lutte affreuse entre les aliénés. À la suite d’un incendie, Golding, de la folie intermittente, passe à la folie avérée. On l’enferme. L’observateur se fait enfermer avec lui, et découvre à peu près que les trois aliénés sont en proie à l’hallucination du remords, ayant, dans la maison où ils se rendaient, tué un homme. Mais le délire de la curiosité prend l’observateur qui, à une heure, par une analogie poussée trop loin entre le moral et le physique, ouvre le crâne de son compagnon pour regarder ce qu’il y a dedans.

À ces conceptions un peu compliquées, dont l’originalité est de seconde main, je préfère deux nouvelles, la Chambre d’hôtel et le Clou, où Dupin – car c’est le Dupin de la Lettre volée que M. Lermina ressuscite sous un autre nom – refait deux instructions judiciaires. C’est une prétention, peut-être assez justifiée d’Edgar Poe, que la justice et la police, dans tous les pays, emploient des méthodes insuffisantes pour arriver à découvrir les criminels. Selon l’analyste américain, la police ne se doute jamais de la complication que peuvent présenter des affaires d’une apparence très simple et de la simplicité qu’ont, en réalité, des affaires qui paraissent très embrouillées. C’est en partant de ce point de départ que le Dupin de M. Lermina arrive à démontrer, dans la Chambre d’hôtel, l’innocence d’un malheureux que tout accuse et condamne, et dans le Clou, la culpabilité d’un assassin que rien ni personne n’accuse. Le dernier conte, étant donné que l’imitation peut être un chef-d’œuvre, en est un. Ingéniosité des détails, peinture des caractères, mise en scène des incidents, c’est la main d’Edgar Poe, alors que, sûre d’elle-même, elle traduit l’Assassinat de la Rue Morgue, ou la Lettre volée. J’oserai même dire que l’intérêt du drame est plus poignant.

Le dernier conte du volume s’appelle le Testament. Ici, le fantastique résulte de l’étude d’une passion poussée jusqu’à la folie. Le point de départ, c’est celui d’Othello ou du Caïn de Rivière : la haine d’un homme pour un ami qui ne lui a fait que du bien et qu’il déteste pour la supériorité de sa nature ou la chance de sa fortune. Mais ce qui est particulier au récit, c’est l’étrange raffinement de cette haine. Simpson déteste Turnpike qui a épousé Clary, mais il n’aime pas Clary et ne cherche pas à la séduire. Il n’est jaloux que du bonheur de son ami, non de sa femme. Et, de peur que sa vengeance trop hâtive ne puisse être assez cruelle, il s’impose de l’oublier dix ans afin de la préparer avec le sang-froid nécessaire. Il y a dans cette recherche de la haine une horreur froide qui rappelle certaines Diaboliques de Barbey d’Aurevilly. Simpson, d’ailleurs, n’a pas de remords et, dans son testament, il dirait volontiers ce que Baudelaire faisait dire à un héros – dont il n’a jamais écrit l’histoire : « Chargé d’honneurs, estimé de tous, sans remords, je goûte le bonheur que je dois à une vie de scélératesses ! » Car ce Simpson a poussé la haine à un point qu’on pourrait appeler le sadisme d’un sentiment. Le souvenir du « divin marquis » a certainement hanté M. Lermina. Car, dans un livre innommable, on trouve ce sentiment, représenté comme le dernier mot de la joie perverse, cette imagination atroce de mêler au crime l’effroyable surprise de la victime dont on paye les bienfaits en l’assassinant !

Ce n’est pas sans réserves que je signale ce livre des Histoires incroyables, mais il marque, chez nous, l’influence d’E. Poe, et, par l’imitation, en fait comprendre le génie en même temps qu’il en révèle les procédés, parfois un peu factices. M. Lermina, d’ailleurs, passant pour ainsi dire en revue tous les moyens du fantastique moderne, nous a permis de dire un mot de chacun et de montrer que l’étrange, l’incroyable, le surnaturel sont encore l’étude d’une passion et que, de tous les abîmes où la raison humaine peut plonger, effarée et hésitante, le plus profond est encore l’esprit et le cœur de l’homme !

–––––

(« Nestor » [Henry Fouquier], in Gil Blas, septième année, n° 1975, mercredi 15 avril 1885)

–––––

JULES LERMINA : SUGGESTION

–––––

Trente ans, beau garçon, brun, un peu pâle, Frédéric était follement amoureux de Mme Berthe, vingt-deux ans, jolie créature blonde, rosée, qui félinement miroitait après un remariage, étant veuve et ayant gardé, paraît-il, douce saveur de la première friandise.

Depuis un an, cavalier servant, il aspirait au rôle de fournisseur breveté des bonbons conjugaux, caramels de caresses, fondant de baisers et autres menues papillotes.

Il est bien entendu qu’il rêvait la patente légale et ne se fût pas permis de songer au rôle de marchand ambulant.

Donc, pourquoi n’avait-il pas encore acquis le droit de signer son bail et d’ouvrir sa confiserie ?

Par cette seule raison qu’un usage, – peut-être étrange, – mais persistant, exige jusqu’ici que le marchand offre ses échantillons et nettement pose sa candidature à la clientèle. Il ferait beau voir que vous eussiez, mesdames, à mettre, les premières, la main sur la clef du magasin.

Or, Frédéric était essentiellement timide, nerveux à l’excès, et, n’ayant rien d’un Gaudissart d’amour, ne pouvait se résigner à faire franchement l’article. En termes moins imagés, il lui avait été impossible, jusque-là, de proférer l’aveu attendu. Chaque jour, il arrivait au bas de l’escalier, le cœur plein de protestations, les lèvres chaudes de supplications, la langue vibrante de mots persuasifs…

Il entrait avec la décision d’un obus, sûr de sa mélinite… mais, dès que madame Berthe avait posé sur ses yeux noirs le doux rayon de ses yeux bleus, Frédéric, interdit, lui demandait si elle avait lu le dernier roman d’Ohnet, ce à quoi il eût été difficile – reconnaissons-le – de répondre par : « Toute ma vie est à vous ! »

Si bien que la question n’étant jamais posée, la réponse jamais ne venait, et que Frédéric, désespéré, s’adressait à huis-clos les reproches les plus violents et vaguement songeait au suicide…

Il acheta un perroquet.

*

C’était l’heure du crépuscule, favorable à la rêverie et conseillère de tristesses.

Navré, navrant, Frédéric déambulait le long du quai, caressant la Seine de son œil énamouré, et cherchait instinctivement un flot propice au trépas, en un point assez éloigné des « Secours aux noyés, » pour qu’il n’y eût pas à redouter l’intrusion de l’inévitable sauveteur affamé de médailles…

Quand, tout à coup, des couacs d’une mélodie relative frappèrent son oreille.

Il tourna sa tête alourdie par la méditation et vit qu’il se trouvait devant une boutique de marchand d’oiseaux et devant des cages multiples où des canaris bien stylés faisaient le boniment ; auprès d’un singe qui attirait les dames, il vit – sur son perchoir – un perroquet.

« Animal rarissime, unique, dit le marchand qui avait le crâne chauve du vautour, le Psittacus Erythacus, l’oiseau-homme de Brelun aussi supérieur au stupide ara que Monsieur à un imbécile ; le truc-parrot, le perroquet-type, venu tout droit du pays de Wan. Voyez, plumage d’un gris cendré bleuâtre, bec noir, queue rouge sang, l’œil…

– Oui, l’œil, riposta Frédéric avec un léger frisson – vulgo, un chat dans le dos.

– Pupille d’un noir vif, avec tour blanc.

– Combien ? demanda Frédéric.

– Cinq cents francs… »

Frédéric acheta le perroquet et ajouta deux francs pour un sabot.

Puis, muni de sa quittance, où il y avait un timbre de dix centimes, d’ailleurs réclamé par le marchand, il sortit de la boutique, emportant la bête dans le sabot, à bout de bras.

*

Pourquoi cette dépense qu’un magistrat à idées étroites, aurait, sans aucun doute, qualifiée de somptuaire ? Frédéric – quoique ayant appris le grec, autrefois – ne se connaissait pas lui-même. Il lui eût été fort difficile de répondre.

Or, voici la vérité. II avait obéi à un ordre supérieur, inexpliqué, mais positif, que lui avait intimé l’œil du psittacus (voir plus haut) ; l’œil noir, cerclé de blanc, l’avait fasciné, conquis, happé, et c’était là un effet que Frédéric avait déjà maintes fois ressenti. Car ainsi il avait été fasciné, conquis, happé par l’œil bleu de Mme Berthe.

Alors que d’une prunelle, par lui regardée, jaillissait le rayon, aiguille lumineuse et pénétrante, cette pointe pénétrait jusqu’à son cerveau. L’impression était singulière, faite à la fois de défaillance et de crainte. Il lui venait une sensation de chaleur à la nuque, une contraction des tempes, et il perdait – ainsi qu’on l’a vu, d’ailleurs – toute énergie, toute faculté de résistance.

Tel il faiblissait devant la bien-aimée, tel il s’était abandonné devant le truc-parrot. Effet bizarre qui tenait évidemment aux arcanes les plus intimes de sa constitution.

*

Frédéric était rentré chez lui, pensif, troublé, le bras fatigué et le coude raidi. La bête de cinq cents francs pesait plus lourd que son poids d’or.

Une fois seul, en sa chambre parfumée de cigare et de rêve, il avait ouvert le sabot, d’un coup d’ongle, sec.

Le perroquet, tout d’abord, n’avait pas bougé, défiant sans doute, par expérience, des hommes et des choses.

Puis, avec un ébrouement de plumes, il était sorti du sabot, s’était posé en vedette sur le rebord de bois, sentant le vent, et enfin, décidé, s’était allé percher sur le dossier d’un fauteuil. Là, il était resté immobile, impassible.

L’œil rond, cerclé de blanc, était fixe, avec, au centre, une flamme de diamant.

Frédéric, acheteur qui n’avait rien d’un maître, s’était assis en face de lui, les deux mains sur ses genoux, les jambes repliées sous le siège, le cou tendu, regardant l’animal. Il le regardait trop, obéissant à une attraction qu’il sentait invincible, à l’attraction de cet œil noir, cerclé de blanc, qui avait (bis) une flamme de diamant au centre.

Il réfléchissait cependant, en ce sens que l’idée travaillait à son insu, en quelque sorte, dans son cerveau.

Il savait qu’à cette heure même, à cette minute précise, Mme Berthe, doucement accotée en son canapé soyeux, des bleuets piqués dans ses cheveux blonds, ses petits pieds – qui avaient droit au nom de petons – battant impatiemment le tapis, l’attendait, lui, l’ingrat, peut-être comptant les minutes, attendant le grelottement du timbre électrique, qui tapote si délicieusement les cœurs aimants.

Ah ! si elle savait, si elle pouvait deviner que Frédéric, qu’elle désirait tutoyer, est, à cette seconde qui passe, affalé sur une chaise basse, pâle, le cœur affadi, contemplant un perroquet, payé, tout à l’heure, vingt louis comme la dernière des courtisanes ! Du reste, le perroquet – classifié par les naturalistes – devait concevoir une bien petite idée de cet homme qui, l’ayant acheté comme un esclave, avait, en somme, l’air très bête. Et ce mépris latent, mais évidemment réel, s’affirmait par la fixité de cet œil, à flamme, qui ne daignait même pas cligner.

Soudain, Frédéric eut une révolte, contre la fatalité, contre la stupidité, contre lui-même.

*

Se dressant tout à coup, les mains crispées dans ses cheveux, il se mit à marcher à grands pas dans sa chambre, criant :

« Mais, va donc, imbécile, va donc, crétin ! Cours chez Mme Berthe, gravis l’escalier quatre à quatre, tombe à ses genoux et crie-lui : « Je vous aime ! je vous adore ! ma femme ! ma femme !… »

Il s’interrompit dans un sanglot, vanné par l’effort.

Non, il n’oserait jamais. Il était lâche. Comme tous les jours, il partirait armé d’une résolution invincible, et puis, rien ! rien !…

Et, s’avouant son indignité, Frédéric s’arrêta, revint à sa chaise, s’y posa les mains sur les genoux, le menton en avant, et de nouveau fixa son regard sur l’œil, cerclé de blanc, qui avait (ter) au centre une flamme de diamant.

Une torpeur l’envahissait, engourdissement semblable à celui que doit ressentir, selon la légende, le colibri fasciné par le serpent. Il ne résistait plus. C’était une détente de tout son organisme, une désertion cérébrale… le sommeil… l’hypnotisme.

Lors, le perroquet dit :

« Mais va donc, imbécile ! va donc, crétin ! cours chez Mme Berthe… dis-lui : « Je vous aime ! ma femme ! ma femme ! »

*

Suggestion ! Frédéric obéit ; réellement esclave, lui !

Pâle, avec un pas d’automate, il sortit de chez lui, courut au domicile de l’adorée, bouscula la concierge dans l’escalier, écarta brutalement la camériste, se rua dans le boudoir et cria :

« Je vous aime ! ma femme!… »

Quand l’effet hypnotique se dissipa, il était trop tard pour être timide.

Ils se marièrent.

Quant au perroquet, Frédéric, ayant, dans son trouble, négligé de fermer la porte de son appartement, l’animal était parti et était retourné chez le marchand du quai, à crâne de vautour, qui le revendit à un mari désireux de faire croire à sa femme qu’il avait passé une nuit au Havre.

–––––

(Jules Lermina, « Histoires incroyables, » in Le Petit Provençal, journal politique quotidien, quinzième année, n° 4871, mercredi 30 avril 1890 ; « Contes et chroniques, » in Le Mot d’ordre, journal quotidien du matin, quinzième année, n° 132, lundi 12 mai 1890 ; anonyme, « Chronique, » in Le Réveil, journal quotidien du matin, quatorzième année, n° 134, mercredi 14 mai 1890 ; anonyme, « Chronique, » in La Marseillaise, vingt-deuxième année, n° 135, jeudi 15 mai 1890 ; « Contes et nouvelles, » in L’Humanité, journal socialiste, dixième année, n° 3373, samedi 12 juillet 1913)

–––––

JULES LERMINA : LA ROBE

–––––

Il y a des gens qui ont cinquante ans. D’autres sont quinquagénaires. Il était entre les deux, à cet âge heureux où « vous ne les paraissez pas. »

Le cheveu était rare, et la dent, fatiguée de la lutte, pensait à quitter le rang.

Mais le cœur était jeune et le cerveau adolescent.

Il était gai, plein d’imagination et d’entrain, et profitait de ses dernières ardeurs d’automne – glauque mâtiné de jaune – pour se faire bien venir en des maisons bourgeoises où il était accueilli de bonne amitié. Il n’en déméritait pas d’ailleurs, n’étant ni sourd, ni myope, ni obèse, mais très bavard et pianiste de deuxième ordre. Au besoin, il donnait des conseils.

Devant lui passaient, à côté d’hommes à lunettes ou de parents défraîchis, d’adorables et gracieuses jeunes filles, joyeuses et goûtant la vie comme une friandise.

Il regardait, avec un intérêt pseudo-paternel, sentant des flamme ressuscitées chauffer les pattes d’oie de ses tempes ; et, parmi ces jeunes filles, une surtout titillait sa rétine.

Son âge ? Dix-huit, dix-neuf, que sais-je ? Fleur d’aubépine ou bouton de rose… il devenait poétique et appréciait, étant intelligent, en somme, tout ce que ce symptôme avait d’alarmant.

Il avait des principes et de l’expérience. Il eût volontiers trépigné sur les uns, mais devait écouter l’autre, fâcheuse qui lui disait nombre de choses sérieuses, mais désagréables, relatives au quinquagénariat – qui n’est pas facultatif, comme le volontariat.

Bref, comme c’était une bêtise de l’aimer, il l’aima.

Cependant, si ses moyens lui eussent permis d’élever un arc de triomphe, il n’eût pas hésité à en ériger un à ses principes qui vainquirent, dans les conditions que voici :

Elle était fine, elle était svelte, avec une taille souple et un délicat corsage qui promettait et qui tenait, élégamment dessiné par une robe, à la fois souple et moelleuse (Voyez rayon ! lainages !) à petits carreaux rouges et noirs, – robe simple, discrète, mais mouleuse.

Une idée d’enfer – de celui qui est pavé de mauvaises intentions – traversa les lobes de son cerveau : et avec une tartuferie – digne d’un caissier de journalistes républicains – il imagina un expédient qui satisfaisait à la fois et son impeccable retenue et ses aspirations sentimentales.

D’abord, il fallait de l’or ; il changea vingt francs, pour avoir de la monnaie, et s’embusqua dans la rue où demeurait l’ange ; et là, blotti contre la boutique d’un fruitier, il guetta, attendant que la bonne sortit.

Ce qui ne tarda pas : car c’était l’heure du mou pour le chat de la maison.

En tigre quinquagénaire, – mais encore alerte, – il bondit vers l’esclave, lui coula quarante sous dans la main et quelques mots à l’oreille.

N’aimant pas à être trompée, elle regarda la pièce pour être certaine qu’elle ne provenait pas du gouvernement de la Plata : puis, rassurée, écouta, sourit, et, de son haleine qui sentait le roux, elle souffla un : « Ça va ! » qui lui mit l’espérance au cœur.

Et en effet, ça alla.

Il habitait une petite maison, en un quartier haut, pavillon incommode à rez-de-chaussée humide (2,000 francs et 5 francs d’eau par mois) qui convenait à des goûts de solitude et de rêverie.

Dès que le gaz eut taché la nuit de maculatures jaunes, on frappa discrètement à la porte, et la bonne – vue naguère à deux pas du fruitier – parut, portant un carton qu’elle déposa devant lui. Parfois, à la porte d’un dentiste, un tableau montre au citoyen pensif deux mâchoires, surmontées d’inscriptions qui portent ces mots : Avant — Après ; son sourire disait : Avant ! mais elle tendit la main, ce qui voulait dire : Après ?

Il lui redonna quarante sous, elle l’appela : Vieux déplumé ! et sortit légèrement.

Une heure s’était passée. C’était en vérité un étrange spectacle. Au milieu de la chambre, la robe à petits carreaux noirs et rouges était debout, artistement soutenue, ayant la forme adorable de celle qui n’était pas dedans, doucement corsagée, onduleusement croupante, avec des allures honnêtes et modestes.

Lui s’était assis à quelque distance et parlait :

« Mon Dieu, mademoiselle, je vous adresse toutes mes excuses, mais mon respect me gagnera, je l’espère, votre indulgence.

Si j’ai employé des moyens indélicats pour vous attirer ici, ce n’a pas été dans de mauvaises intentions ; mais je sentais le besoin d’épancher mon cœur. Vous êtes gracieuse, vous êtes bonne, j’ai compris qu’entre nous une explication était nécessaire. J’éprouve pour vous une de ces affections qui n’ont rien à voir avec la saine raison ; et en dépit de la distance d’âge qui nous sépare, j’ai le cœur féru d’amour. J’aurais pu, comme tant d’autres, abuser de mon habileté d’homme qui a vécu pour jeter le trouble dans votre vie…

Mais, né de parents honnêtes et honnête moi-même, j’eusse considéré comme un crime d’abuser d’avantages que je dois à mon acte de naissance. Pardonnez à un homme vivement épris – j’ai voulu, non pas causer avec vous, – puisque au-dessus de ce troublant corsage la tête, hélas ! est absente, – mais, dans un monologue à la fois hypocrite et respectueux, vous dire toutes les sottises qui me passeront par la tête… Vous voulez bien, hein ? »

Si la robe eût été surmontée d’une tête, évidemment cette tête, touchée de tant soumission, se fût gracieusement inclinée en signe d’assentiment ; et si cette tête avait eu des lèvres, – ce qui eût été difficile puisque la tête elle-même n’y était pas, – les lèvres – qui ne pouvaient exister – auraient souri.

Cependant, la robe – inconsciemment flattée – ne protestait pas et ne montrait pas d’impatience. Bien cambrée, bien drapée en ses plis chastes, elle écoutait.

Et l’homme – qui ne les paraissait pas – parla, parla longtemps, ayant dans la voix des sonorités émollientes, jouant sur ses vieilles cordes vocales l’éternelle marche du Rakoczy de l’amour, d’un amour purement musical.

Le temps s’écoulait : il parlait moins, engourdi dans une béatitude exquise, contemplant la robe dont le profil se dessinait, charmant, dans l’ombre vague de la lampe qui filait.

Soudain, il entendit un léger bruit et se retourna.

La robe, elle aussi, avait tressailli.

La fenêtre du rez-de-chaussée, poussée par une force invisible, s’entrouvrit lentement…

À travers l’entrebâillement étroit, passa un bras…

Un bras noir au bout duquel il n’y avait pas de main, mais que bordait, à l’extrémité, quelque chose de blanc, qui avait l’air d’une doublure de satin.

Cloué sur son fauteuil, il regardait, hagard.

Le corsage de la robe, émue, se soulevait.

Le bras noir avança, entraînant une épaule, noire elle aussi, puis un collet, puis des revers, puis des basques… et la chose sinistre entra tout entière.

C’était un habit noir… seul !

L’habit noir s’approcha de la robe, lui présenta sa manche arrondie sur laquelle elle posa son bras, tandis que, de l’autre manche, l’habit noir l’enlaçait…

Et, dans un tour de valse, aux yeux du quinquagénaire navré, la robe et l’habit noir disparurent par la fenêtre…

Il poussa un cri et comprit tout :

L’habit noir avait vingt-cinq ans !

–––––

(Jules Lermina, « Histoires incroyables, » in La Revue libre, dixième année, n° 116, samedi 15 avril 1888 ; « Contes et chroniques, » in Le Mot d’ordre, journal quotidien du matin, quinzième année, n° 175, mardi 24 juin 1890 ; anonyme, « Chronique, » in Le Réveil, journal quotidien du matin, quatorzième année, n° 177, jeudi 26 juin 1890 ; anonyme, « Chronique, » in La Marseillaise, vingt-deuxième année, n° 178, vendredi 27 juin 1890)

–––––

JULES LERMINA : L’INVENTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE

–––––

Qui a inventé la photographie ?

Car enfin, il est temps de me rendre, à moi, ce qui appartient… à César. Il y a bien longtemps que je suis agacé de voir continuellement, dans les livres spéciaux, se propager cette erreur qui attribue à un Niepce, à un Daguerre, une invention m’appartenant à moi et à moi seul.

C’est moi qui ai inventé la photographie et cela dans des circonstances assez curieuses, assez originales, dois-je dire, pour qu’elles vaillent la peine d’être racontées.

Voici. Un jour, il y a de cela bien, bien longtemps, je rentrai chez moi après un repas de noces. J’avais bu consciencieusement à la santé des jeunes époux, et avais même, en cette occasion, prononcé un petit discours à la fois éloquent et ému, qui avait été accueilli par des applaudissements unanimes.

La tête un peu troublée, mais non certes de telle façon que mes idées n’eussent pas conservé toute leur netteté, je me laissai mettre en voiture. J’étais en même temps satisfait de moi-même et un peu irrité. En effet, quoique j’aie pris la résolution de ne jamais boire que de l’eau, en ces agapes dont le saumon sauce câpres fait le plus bel ornement, je m’étais laissé entraîner à absorber les innombrables mixtures et teintures que débitent les empoisonneurs patentés. D’où les tempes serrées, la langue et la luette sèches, et une surexcitation des plus désagréables, sans parler de l’humiliation qu’on éprouve à discuter avec son centre de gravité et les lois de l’immortel Newton.

Donc, j’étais arrivé dans ma chambre et je commençais à me dévêtir. Je m’étais posé devant mon armoire à glace et, tandis que je détachais les boutons de mon gilet, de mes doigts un peu cotonneux, je vis dans mon miroir ma face pâle, mes yeux boursouflés, mes lèvres tirées ; et, pris contre moi-même d’une colère que comprendra tout homme de cœur, je me montrai le poing à moi-même, en criant :

« Animal ! Brute ! Lâche ! Peut-on être assez faible pour se mettre en cet état ? »

Mon reflet descendit de la glace, le poing tendu lui aussi, et me dit :

« Touche-moi donc un peu pour voir… que je te casse la figure ! »

J’avoue que je fus très surpris et que, dans le premier moment, je ne trouvai rien à répondre. Si bien que mon reflet, s’enhardissant, continuait :

« J’en ai assez, à la fin ! Tous les soirs, – il exagérait, parole d’honneur ! – tous les soirs, monsieur arrive dans un état !… et il se campe devant la glace… et il faut que je sois à ses ordres, que j’arrive, et pourquoi ? pour m’entendre dire des grossièretés… pour me voir menacé par des gestes de portefaix… j’en ai assez, je le répète… je ne rentrerai plus dans la glace ! »

Il disait cela d’un petit ton péremptoire… d’un ton de reflet qui est bien décidé à ne pas se laisser plus longtemps mener par le bout du nez.

Au fond, je me sentais forcé d’avouer qu’il n’avait pas tout à fait tort. Aussi, quelle idée m’avait pris de lui adresser, à cet inoffensif, des gestes menaçants, disons le mot, grossiers.

Je m’excusai donc de mon mieux.

« Quand on veut qu’on vous respecte, grommela-t-il, on commence par respecter son reflet.

– Reflet, vous avez raison ; je ne recommencerai pas. Remettons toutes choses en état. Rentrez dans votre glace. »

Il parut réfléchir, puis, avec un geste mutin :

« Décidément, non. »

Il commençait à m’agacer. Je lui tournai le dos et me couchai. Je dormis au mieux, avec des bourdonnements dans les oreilles et des vertiges devant les yeux.

Le lendemain à mon réveil, je pensai d’abord à fumer une cigarette, histoire de m’enfumer le palais où je sentais des pointes sèches.

Étrange ! dans le porte-allumettes, en cuivre brillant, je vis mon reflet. Ce n’était pas sa place, et je lui en fis poliment l’observation. Il me répondit :

« Je serai partout, mais je ne rentrerai pas dans la glace. »

Vous avouerai-je que cette affirmation réitérée de la nuit me causa une impression si pénible que je n’osai pas, non, je n’osai pas regarder dans la glace ?

Je me levai, m’habillai et sortis, un peu plus préoccupé, je le reconnais, qu’il n’eût été de raison.

Or, voici ce qui m’arriva : je ne pouvais plus faire un repas sans me trouver nez-à-nez avec mon reflet… il sortait de partout, des tables de marbre des cafés, de l’eau que je buvais, de la bouteille que je soulevais, du cuivre de mon porte-plume, du nickel de mon encrier.

Cela devenait une véritable persécution, quand il eût été si simple de se tenir tranquillement dans ma glace comme un reflet qui a la conscience de sa mission. Ah ! je n’avais pas besoin de regarder, j’étais bien sûr qu’il n’y était plus. Il me l’avait dit… et un reflet n’a qu’une parole.

Je me dis : il n’y a qu’un moyen d’échapper à cette obsession qui tourne à l’impolitesse. Aimons ! Quand je serai seul avec la bien-aimée, il faudrait que ce reflet fût le dernier des manants pour venir se fourrer là où il n’a que faire.

Et j’aimai. Et je me jetai aux genoux de la blonde adorée, dont les cheveux – d’un roux cuivre – fulguraient d’un idéal reflet de casserole neuve… horreur ! dans ses cheveux, le reflet était là, me guettant, ricanant et murmurant : « Je ne rentrerai pas dans la glace ! »

Et aussi dans ses yeux ! et dans ses ongles polis à la peau d’agneau !

Les forces humaines ont des limites, comme disait le général Trochu.

Je résolus d’en finir. Un reflet n’a pas le droit, pas plus qu’un citoyen quelconque, de se mettre perpétuellement en état de vagabondage. Un reflet a un domicile, la glace.

Il fallait qu’il y rentrât de gré ou de force.

Le gré, il n’y fallait pas songer. Maintenant, j’avais beau lui parler, l’objurguer, faire appel à tous ses sentiments de reflet, éveiller en lui les notions sociales, familiales, l’appeler même, pour l’humilier, reflet-Benoîton, comme étant toujours hors de chez lui, rien ne faisait. Il jaillissait de partout, d’un bouton, d’une plaque de porte, d’une dorure de loge, d’un crâne bien luisant d’un quinquagénaire !

Attends un peu !

Ce fut alors qu’une idée de génie traversa mon cerveau.

Il s’agissait de le fixer, de le coller quelque part d’où il ne pût s’évader.

Étant un peu chimiste, je combinai, je cherchai, j’analysai, je triturai…

Et je constatai que sur une plaque de cuivre argenté, recouverte d’asphalte, les reflets – oh ! ils ne se doutaient pas de ce qui les attendait – étaient pris, emprisonnés, incarcérés, fixés.

Je n’entre pas dans les détails. On m’a tant plagié depuis. Mais le fait vrai, c’est que je dis à mon reflet :

« Une fois, deux fois, voulez-vous rentrer dans la glace ? »

Il refusa péremptoirement.

Alors, je le fis passer à travers un tube dans une petite boîte où était disposée une plaque de verre préparée, secundum artem…

Et il fut pris, agglutiné comme dans une souricière.

Ceci fait, je le remis dans la glace où je l’ai toujours revu depuis.

Donc, c’est moi qui ai inventé la photographie.

–––––

(Jule Lermina, sous le titre : « Histoires incroyables, » in Le Petit Provençal, journal politique quotidien, quinzième année, n° 5031, mercredi 8 octobre 1890 ; « Contes et chroniques, » in Le Mot d’ordre, journal quotidien du matin, quinzième année, n° 307, lundi 3 novembre 1890 ; « Variété, » in Le Réveil de Sétif, organe des intérêts de la région ouest du département de Constantine, huitième année, n° 1, jeudi 1er janvier 1891 ; sous le titre: « Histoire incroyable, » in Le Petit Kabyle, journal politique et littéraire, organe de La défense des intérêts de la Kabylie et des Issers, sixième année, n° 268, jeudi 15 janvier 1891 ; « Contes et chroniques, » in Le Petit Troyen, journal quotidien républicain démocratique régional, onzième année, n° 3882, mardi 31 mars 1891 ; « Contes & chroniques, » in Le Petit Champenois, journal quotidien démocratique régional, neuvième année, n° 3070, mardi 31 mars 1891 ; sous le titre : « L’Inventeur de la photographie, » surtitré : « Histoires incroyables, » in La Gironde illustrée, supplément littéraire de La Gironde et de La Petite Gironde, première année, n° 37, dimanche 30 août 1891)

–––––

MONSIEUR SYLVAIN

–––––

HISTOIRE INCROYABLE

M. Sylvain était d’un caractère bizarre et demeuré inexplicable parce qu’il ne consentit jamais à s’expliquer lui-même, ce qui est assez logique, puisque justement le fond de sa nature était la dissimulation, avec en plus une tendance irrésistible à mystifier autrui.

Tout jeune, il se complaisait à se prétendre malade alors qu’il était le mieux portant du monde, et souffrait-il réellement qu’il concentrait toute sa volonté pour paraître en état normal. Pas un plaisir ne valait pour lui d’entendre dire : « Quel travailleur ! » alors qu’il n’avait pas esquissé une panse d’a, ou de subir le reproche de paresse quand il avait passé des nuits sur ses devoirs. Punition ou récompense, tout lui était doux, pourvu que ce fût immérité.

Il avait conquis des amis qu’il haïssait, s’attachant à simuler à leur égard l’affection et le dévouement. Par contre, il s’était fait détester de ceux qui lui inspiraient de la sympathie. Homme de contre-pied en tout. On le croyait ignare en sciences exactes, érudit en lettres. Il fut refusé au bachot littéraire et conquit l’admissibilité à l’École polytechnique. Quand il fut en âge de se marier, alors que tous le fiançaient à une charmante jeune fille, – que du reste il adorait, – il épousa un laideron à qui jamais il n’avait prêté la moindre attention et qu’en vérité il détestait cordialement. On crut qu’il serait malheureux, et il l’eût été en effet, s’il n’eût éprouvé d’infinies jouissances à persuader à tous qu’il possédait le plus exquis intérieur. Cela l’amusa énormément d’abhorrer cette créature au-dedans de lui et de lui témoigner la passion la plus invraisemblable.

M. Sylvain était l’incarnation du mensonge. Nul ne s’en doutait, car il était fort intelligent – voire même fort original, comme on le constatera tout à l’heure – et savait abuser les autres avec un art merveilleux.

Sa vie passait, délicieuse, en ce ménage qui lui était odieux, au milieu d’enfants qu’il exécrait et d’amis qu’il abominait, mais il était estimé par tous, excellent père, époux passionné et ami incomparable.

Il n’est bonne plaisanterie qui ne prenne fin. M. Sylvain se fatigua de ces mystifications de détail et chercha quelque chose de curieux, d’inédit.

*

Une occasion se présenta : c’était pendant un dîner d’anniversaire. Au moment où on lui portait un toast célébrant sa franchise, il mourut subitement. Et avec sa tartufferie ordinaire, n’en voulant rien laisser paraître, il dit à voix haute :

« Je ne me suis jamais si bien porté… je vivrai cent ans ! »

Ce qui l’amusa prodigieusement, car ce n’était pas fumisterie ordinaire que de se faire passer pour vivant, alors qu’on était mort et archi-mort.

Comme nul ne s’était aperçu de rien, il s’esclaffait intérieurement à constater la stupidité de son entourage qui le traitait comme si rien d’anormal ne se fût passé. Demain comme hier, on venait chez lui, on causait, on lui serrait la main, sans rien deviner. Car il poussait l’habileté menteuse jusqu’à avoir les mains tièdes. Il dissimulait à ce point extraordinaire qu’il parvenait à ce que pas un signe extérieur ne le trahît. Même sa femme lui demanda un jour s’il se parfumait.

Il se risquait quelquefois à marcher – comme on dit – sur le coupant du rasoir, en glissant dans la conversation des phrases de ce goût :

« Quand j’étais encore de ce monde » ; ou bien encore : « Du temps où je vivais » !

On entendait. C’était bien clair cependant. On se contentait de sourire.

Seulement, – vous allez reconnaître là les faiblesses humaines, – il arriva qu’autour de lui – tant il semblait vivant – le train continuait comme s’il l’eût été réellement. C’était au mieux pour les habitudes de l’intérieur. Sans se départir de son rôle, il mangeait, il buvait et accomplissait avec une ponctuelle exactitude – justice à lui rendre – toutes les fonctions qui servaient le mieux à donner le change à ceux qu’il trompait.

*

Mais les affaires sont les affaires.

Étant mort, il était de toute évidence qu’il était désintéressé de toutes les préoccupations de la vie. Cette conception se présenta à son esprit de défunt le jour où Mme Sylvain – la naïve ! – lui demanda le subside mensuel destiné à la subsistance familiale. Ainsi, il était mort – lui seul, il est vrai, le savait, et c’était même cette unicité qui causait tout son plaisir – et, au lieu de le rappeler à ses plus strictes obligations qui étaient de s’aller faire enterrer… on lui réclamait de l’argent !

Ceci passait les bornes et, de mystificateur, il descendait au rôle de mystifié.

Tous les codes reconnaissent – n’est-il pas vrai ? – que la mort éteint les responsabilités, au civil comme au criminel. Il n’était plus ni électeur ni éligible. C’était à ceux qui vivaient qu’il appartenait d’accomplir les formalités nécessitées par la situation. Remarquez qu’il ne s’opposait nullement à ce qu’on poursuivît l’ouverture et l’envoi en possession de sa succession. Il y a des lois, que diable ! Il ne s’est jamais vu qu’on oblige un mort à liquider lui-même. Pas plus il n’avait à s’expliquer. Voyez-vous un décédé professant un cours de droit à ses survivants !

Fort d’un état légal qu’il connaissait mieux que personne, il se contenta de hausser les épaules – comme il jouait bien son rôle de vivant ! – et de se renfermer, au point de vue des affaires d’intérêt, dans un mutisme non sans ironique dignité.

L’expérience d’ailleurs l’intéressait ; il désirait s’assurer jusqu’à quel degré s’élèverait l’aveuglement des siens – s’obstinant à ne pas reconnaître le changement – radical, il faut en convenir – qui s’était opéré en lui.

Mais Mme Sylvain devait donner une preuve nouvelle de la nullité de son esprit superficiel et de l’absence totale de facultés d’observation. Ne s’avisa-t-elle pas de recourir à l’intermédiaire des amis de la maison !

Ici, M. Sylvain passa un bon moment.

« Mon ami, lui disait M. X., vous ne pouvez supposer qu’on vive de l’air du temps…

– En effet, je ne… puis rien supposer… mon état s’y oppose…

– Vous dites… voyons, nous admettons que vous ayez subi des revers…

– Hum ! revers est joli !

– Faites une concession…

– À perpétuité ?…

– Enfin, vous ne pouvez pas vivre aux dépens de votre famille !

– Croyez-moi, je ne puis… vivre aux crochets de personne… »

Il avait appuyé très finement sur le mot vivre.

« C’est à croire que vous êtes fou ! »

M. Sylvain eut beaucoup de peine à tenir son sérieux. Mort et fou ! Un cadavre aliéné ! celle-là aurait été forte.

*

Les amis se retirèrent absolument décontenancés et M. Sylvain, resté seul, eut un rire tempétueux. Quels sots ! Ils ont des yeux pour ne pas voir, comme disait l’apôtre Paul… de son vivant !

Seulement, sa femme, qui était entêtée, ne s’accommoda pas de ce régime et commença à regimber violemment. Elle et les enfants ne pouvaient pas vivre de l’air du temps ! Il voulait donc qu’on volât sur la grande route !

Comme s’il était en position de vouloir quelque chose ! Pourtant, il lui eût été désagréable qu’on déshonorât sa mémoire.

Elle alla plus loin, lui fit d’abominables scènes, lui déclara qu’elle s’arrangerait comme elle le pourrait, mais qu’elle n’entendait pas le nourrir gratis… en un mot, qu’elle ne l’en-tre-tien-drait pas !

D’un mot, il aurait pu arrêter ce flot de paroles bien inutiles, puisqu’il n’écoutait que par condescendance. Mais cela marchait trop bien pour qu’il se privât de continuer.

Fort tranquille, il prit son chapeau et alla dîner dehors. Un moment avant d’entrer au restaurant, il fut saisi d’une certaine inquiétude ! Il se pouvait qu’on se refusât à servir un mort, tout au moins dans la salle commune. Bah ! il prendrait un cabinet.

Point. Aussi bêtes que les autres ! On ne s’aperçut de rien, ou tout au moins on feignit de le prendre pour un vivant, sans doute pour mieux l’écorcher. Il dîna fort mal, pour très cher. En sortant, il ricana macabrement au nez de la dame du comptoir qui le salua en souriant.

Or, comme il rentrait chez lui, énervé par la contention qu’il avait dû imposer à ses nerfs pour paraître vivant, il trouva sa femme en train de forcer son secrétaire.

Raisonnons. Il n’avait pas la prétention de garder pour lui son propre héritage mais, très ferré sur le code civil, il voulait l’intervention du juge de paix. Or, ce magistrat n’était point présent. Ce n’était pas un reproche, puisqu’on ne l’avait pas requis. M. Sylvain – qui, centre-gauche, avait avant tout le respect de la loi – prit sa femme par le cou et l’étrangla.

Elle n’avait pas la force de caractère nécessaire pour dissimuler. Elle s’avoua morte tout de suite.

*

Alors se déroulèrent pour le mystificateur qu’était M. Sylvain des journées délicieuses.

C’est inouï comme, du haut en bas de l’échelle sociale, on se laisse facilement berner. Et des gens qui passent pour une élite ! Commissaire de police, juge d’instruction, avocat, tout le monde le traita comme s’il eût été vivant. Même un agent lui donna un coup de poing dans le dos, absolument comme s’il eût été encore soumis aux lois de son pays.

Il jouissait de l’erreur des autres, des soucis qu’ils se donnaient pour compromettre sa tête, qu’il ne portait que pour s’amuser.

Jamais jusque-là il ne se serait cru assez fort pour rouler la société tout entière. Pourtant, il y réussit tant et si bien que tous y furent pris, le président des assises, le ministère public, tous, jusqu’aux jurés.

Même ce dernier détail le chagrina un peu. Imbu des principes, – immortels, eux ! – il estimait que le jury était la synthèse de la commune et universelle raison, et ce fut avec un sentiment de profonde désillusion qu’il apprit que le président de cette institution, la main sur le cœur, lui avait refusé les circonstances atténuantes.

Pourtant, il en avait une, et non des moindres !

Et le président qui, la tête couverte et la voix sombrée, le condamna à la peine de mort…

Quel pléonasme !

M. Sylvain était allé trop loin pour songer à se dédire. Il résolut de pousser l’expérience sur la stupidité humaine et l’ignorance des véritables signes de la mort réelle jusqu’à ses dernières limites.

Le jour de l’exécution arriva. M. Sylvain regarda attentivement le directeur de la prison, le greffier, le bourreau et ses aides ; il eut même quelques clignements malins pour indiquer à quel point il se gaussait de la société – qui n’avait plus que quelques minutes pour s’en apercevoir.

Rien n’y fit. Par un dernier et respectable scrupule, et comme il lui répugnait de tromper l’homme de Dieu, M. Sylvain, dans le trajet de la prison à l’échafaud, tendit une perche au vénérable ecclésiastique qui l’exhortait en étouffant mal ses sanglots.

« Mon père, lui murmura-t-il à l’oreille, sur la vie post mortem, j’en sais naturellement plus que vous. »

Le pasteur d’âmes ne sourcilla même pas. Tant pis pour lui !

Et M. Sylvain, un quart de seconde avant de recevoir sur la nuque l’implacable mouton de la justice humaine – qui serait beaucoup moins satisfaite qu’elle ne le supposait, – M. Sylvain, disons-nous, cria :

« Imbéciles, ils y ont tous coupé… »

Et, ravi du succès de sa plaisanterie, il se décida à ne plus faire croire qu’il était vivant.

–––––

(Jules Lermina, in Le Figaro, supplément littéraire, dix-neuvième année, n° 49, samedi 9 décembre 1893)