Le docteur Marcus Diderich avait toujours été de ceux que l’on est convenu de nommer des exaltés : grands gestes, conceptions hardies, idées grandioses. En cette vieille université d’Heidelberg, où nous avions fait côte à côte durant sept années nos études médicales, il s’était acquis, sans la chercher d’ailleurs, une réputation spéciale. Parmi les insouciants que nous étions alors pour la plupart, au milieu même de ceux qui réfléchissaient, qui se creusaient la cervelle à la recherche d’une doctrine qui les pût satisfaire, Marcus, seul, avait une foi bien nette, une idée dominante, arrêtée et considérée par lui comme certaine ; négligeant la substance grise du cerveau, les richesses des circonvolutions, voire les travaux du grand Broca, il croyait à l’âme et, naturellement, à l’existence future ; et, de cette croyance, il s’était fait le champion. C’était là son unique motif de conversation dans notre cercle d’intimes ; c’était aussi son cheval de bataille dans les assemblées de notre ligue ; ce fut enfin le sujet de sa thèse, très remarquée encore que d’un titre bien vague et quelque peu usé par les anciens philosophes : « Rapports du corps et de l’âme. »

La vie nous sépara ensuite, mais l’amitié qu’il avait conçue pour moi ne s’était pas démentie et jamais trois mois ne s’écoulaient sans qu’une lettre de lui, toujours longue, intéressante, bourrée de projets, vint, d’un coin quelconque de l’Europe, me rappeler notre bon temps de jeunesse. Car, plus qu’à son aise, et fort au-dessus de ces misères que sont pour nous, roturiers de la médecine, la visite et la consultation, Marcus Diderich faisait de la haute science en des laboratoires accueillants et variés.

À la satisfaction que j’éprouvais à le lire s’était mêlée pourtant une vague crainte au reçu de ses dernières missives ; elles révélaient un état d’esprit tourmenté, heurté d’une idée fixe. De plus, tout habitué que je fusse aux rêves et aux intentions vraiment fantastiques de mon ami, je ne retrouvais plus la justesse et la puissance de raisonnement dont il savait d’ordinaire poursuivre et soutenir jusqu’au bout ses plus abracadabrants paradoxes. Il y avait des fugues d’un sujet à un autre, des sautes dans le ton général, tantôt emphatique, tantôt terre-à-terre ; l’écriture même était changée, tremblée par places, avec des mots passés et des lignes qui couraient en haut de la page, tandis que d’autres plongeaient d’un seul coup dans le vide du papier blanc.

Enfin, un mot de lui m’arriva plus tôt que je ne l’attendais, bref, impératif et aussi suppliant, m’assignant à date fixe un rendez-vous dans l’une de ses propriétés, à Honef sur le Rhin, au pied des sept montagnes.

Laissant la clientèle aux bons soins de mon remplaçant, j’y fus sans hésiter, malgré la longueur du voyage, tant je pressentais que quelque chose d’extraordinaire m’attendait là-bas.

Quand j’arrivai, Marcus m’embrassa et dit :

« C’est bon. Je savais que tu viendrais. »

Il avait peu changé ; seulement, son regard était fixe, ses orbites creusées, ses mains brûlantes. Il me servit à table, se refusa lui-même à goûter d’aucun aliment, et, à toutes mes questions, répondit seulement : « Tu sauras tout à l’heure, quand nous y serons. » J’eus vite terminé un pareil repas ; la tristesse où j’étais de voir mon ami malade, la curiosité aussi de ce qu’il allait me révéler obstruaient ma gorge, et je me levai.

Il me prit par la main, me conduisit par plusieurs couloirs dont il referma les portes derrière soi, et s’arrêta dans une salle carrée, sans fenêtres, qu’éclairaient seules des ampoules électriques. Tous les objets qui garnissaient cette pièce montraient au premier coup d’œil que l’on était dans un laboratoire. Au centre, pourtant, quelque chose d’insolite étonnait : une énorme cloche de cristal qui eût pu contenir plusieurs hommes. Une sorte de paquet blanchâtre couché sur le plancher était allongé sous cette cloche.

« Tu vois cette forme recouverte d’un drap, dit Marcus ; c’est le corps de Miss Anny Fincke, dont mon âme va épouser l’âme tout à l’heure. – Oui, continua-t-il posément et comme s’il eût conté une histoire banale, tu sais que l’âme est seule intéressante dans la vie et surtout dans l’au-delà. Hein ? te rappelles-tu ? L’ai-je assez victorieusement démontré dans ma thèse, et dans mes travaux intérieurs !… Eh bien, quand j’ai pensé que le temps était venu de ne plus vivre seul, j’ai cherché une femme, comme tout le monde fait, mais j’ai voulu que son âme fût parfaite et je pensai naturellement et comme déduction de mes théories qu’une telle âme devait habiter un corps et surtout un visage parfaits. J’ai donc voyagé ; j’ai cherché partout. C’est alors que tu as reçu des lettres que je t’adressais de-ci et de-là – il s’animait peu à peu. – Ah ! Ah ! Je me suis trompé : oui, voilà, en ce point, ma thèse était fausse. Qui ne se trompe pas, dis-moi, ami ! Oui, j’ai cherché partout ; j’ai connu des jeunes femmes et des vierges, d’une idéale beauté ; leurs yeux sont purs comme des eaux de lac, leurs bouches ne connaissent que la courbe du sourire ; plusieurs se damneront pour elles ; mais moi, moi, j’ai résisté, car je sais voir les âmes et leurs âmes sont hideuses. Oui ! j’ai un don, mon ami !… Oui, j’ai le don de voir les âmes au travers de leur enveloppe. Je n’ai pas besoin d’étudier un être longuement pour n’arriver encore qu’à des conclusions probables sur sa véritable essence. Du même coup que je vois les yeux, la bouche, les cheveux, du même coup aussi je vois l’âme, tu entends : l’âme sans voile. Et partout, partout, la même déception horrible. Jusqu’au jour où, sur le bateau qui revenait d’Angleterre en France, je rencontrai l’âme de Miss Fincke et je sus qu’elle était belle de toute la grâce et de toute la beauté. Mais son corps, pauvre Anny, mais son visage ! Toute l’horreur de ce visage, tel que jamais je n’en avais vu d’aussi affreux ! Tout de suite, ma décision fut prise. Je fis ma cour à Miss Anny, qui m’agréa, charmée, car elle n’osait espérer qu’on pût l’aimer un jour. Avec cette liberté que laissent les mœurs anglaises, elle consentit à m’accompagner sur les bords du Rhin que je lui fis visiter. En grand secret, j’ordonnai pendant ce temps la construction et la pose de cette cloche avec le dispositif que tu vas voir fonctionner. Quand tout fut prêt, il y a un mois, j’amenai ma fiancée, lui montrai mon laboratoire et la priai de se soumettre à une expérience que je disais banale. Pleine de confiance en moi, elle s’étendit sous la cloche ; je la couvris d’un drap pour ne pas voir la hideur du visage et la décomposition du corps. Je ressortis par la trappe que tu peux voir d’ici, puis, tous les joints hermétiquement clos, je fis passer un courant électrique puissant et le corps de Miss Fincke fut matière morte. »

Marcus éclata d’un rire strident ; puis : « Comprends-tu, maintenant, mon génie ? l’âme d’Anny est là, libre sous la cloche, car elle a beau être chose presque immatérielle, elle existe pourtant, et rien de ce qui existe ne peut passer à travers le cristal. De plus, tout le monde sait cela, l’âme monte toujours ; il n’y a donc aucun danger qu’elle essaye de sortir par les fentes du plancher. D’ailleurs, veux-tu la voir ? »

Sans attendre ma réponse, il ferma le commutateur des lampes, et, vers le sommet de la cloche, j’aperçus une flamme mauve qui voletait en vacillant, pauvre lueur révélant sans doute la présence des gaz pestilentiels. Marcus était à genoux…

« Est-elle jolie ! fit-il, les mains jointes, comme en extase. Maintenant, acheva-t-il, comme depuis un mois j’ai mis ordre à toutes mes affaires, je vais entrer là-dessous ; je m’électrocuterai grâce à un circuit intérieur que j’ai fait établir ; mon âme libre s’unira aussitôt à l’âme d’Anny, et cela pour toute l’éternité. Tu comprends ; si j’avais attendu de mourir de ma belle mort, mon âme n’aurait peut-être pas pu rejoindre la sienne tandis que, dans la cloche, il n’y a pas moyen que cela se passe autrement. Quant à toi, mon ami, si je t’ai fait venir, c’est pour que tu me rendes un service ; aussitôt le courant passé, tu briseras la cloche pour que nous puissions nous envoler ensemble. Tu étais le seul capable de me comprendre, n’est-ce pas ? un autre m’aurait simplement traité de fou. – Au revoir, ami. À bientôt. »

Et, avant que j’ai pu tenter un mouvement pour le retenir, Marcus, avec des gestes d’halluciné, s’était échappé.

Cloué au sol, suant de terreur, je le vis, l’instant d’après, entrer sous la cloche par la trappe ouverte dans le plancher. Il sembla un moment perdre connaissance sous l’influence sans doute de l’horrible odeur qui devait se dégager du cadavre.

Puis, brusquement, il se pencha ; une étincelle jaillit… ce fut tout.

L’avouerai-je ?… J’ai brisé la cloche avant de m’enfuir épouvanté !

–––––

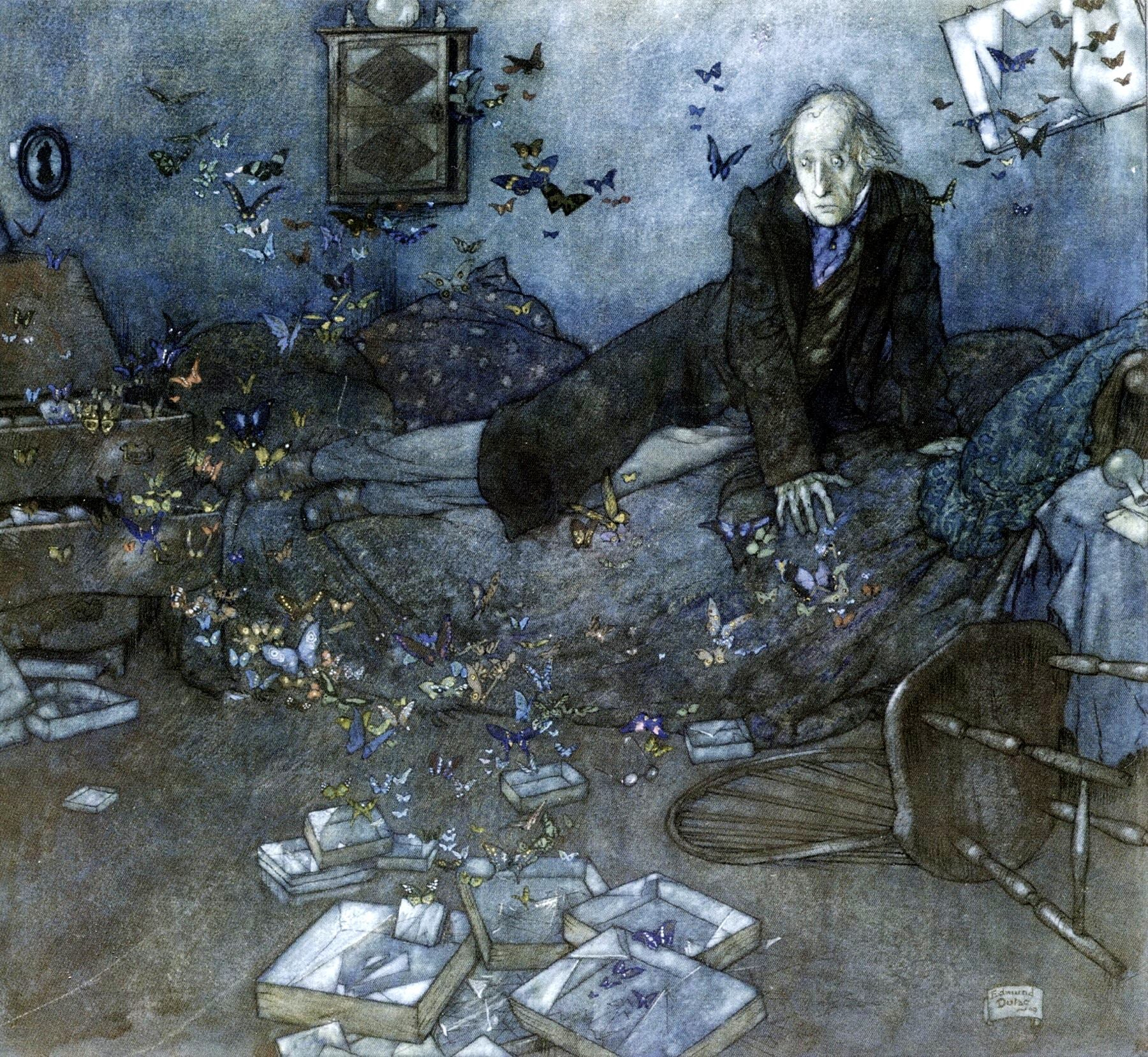

(Dr L. Bresselle [9 bis, rue de l’Église (Le Vésinet)], in Le Potard, organe bi-mensuel illustré des aides-pharmaciens d’Algérie, quatrième année, n° 68, mercredi 15 janvier 1908. Edmund Dulac, « Le Rêve de l’entomologiste, » illustration pour « Le Papillon rouge » de Gérard d’Houville, 1909)