UN PEU D’ORDRE

_____

À Gabriel Bertin.

« Vous laissez traîner vos choses sur votre table, » me disait souvent le chef de service assis en face de moi. Avant votre départ le soir, vous devriez ranger vos papiers ! » D’autres fois, le chef ne faisait que me jeter un regard qui me glaçait presque le sang. Il ne m’adressait plus de reproches, mais son regard en disait assez long. Autour de moi les lettres, les dossiers, les registres de comptes, les bordereaux de quittances s’entassaient de plus en plus. Les tiroirs en étaient pleins. Dans la poussière qui recouvrait la table rongée par des années de travail et d’usure, je retrouvais parfois une note portant une date ancienne me rappelant quelque lointain événement de jeunesse. « Il faudra quand même ranger toutes ces lettres, faire une table propre et nette, » me disais-je souvent. Mais les jours passaient, d’autres travaux urgents appelaient mon attention et je n’arrivais pas à rompre l’épaisse toile que l’araignée du désordre avait tissée.

Un soir que les autres employés étaient déjà partis et que je me trouvais plongé dans la boue d’une addition interminable, le chef, qui avait l’air depuis quelque temps de ne plus se soucier de ma confusion, me dit soudain en désignant la table :

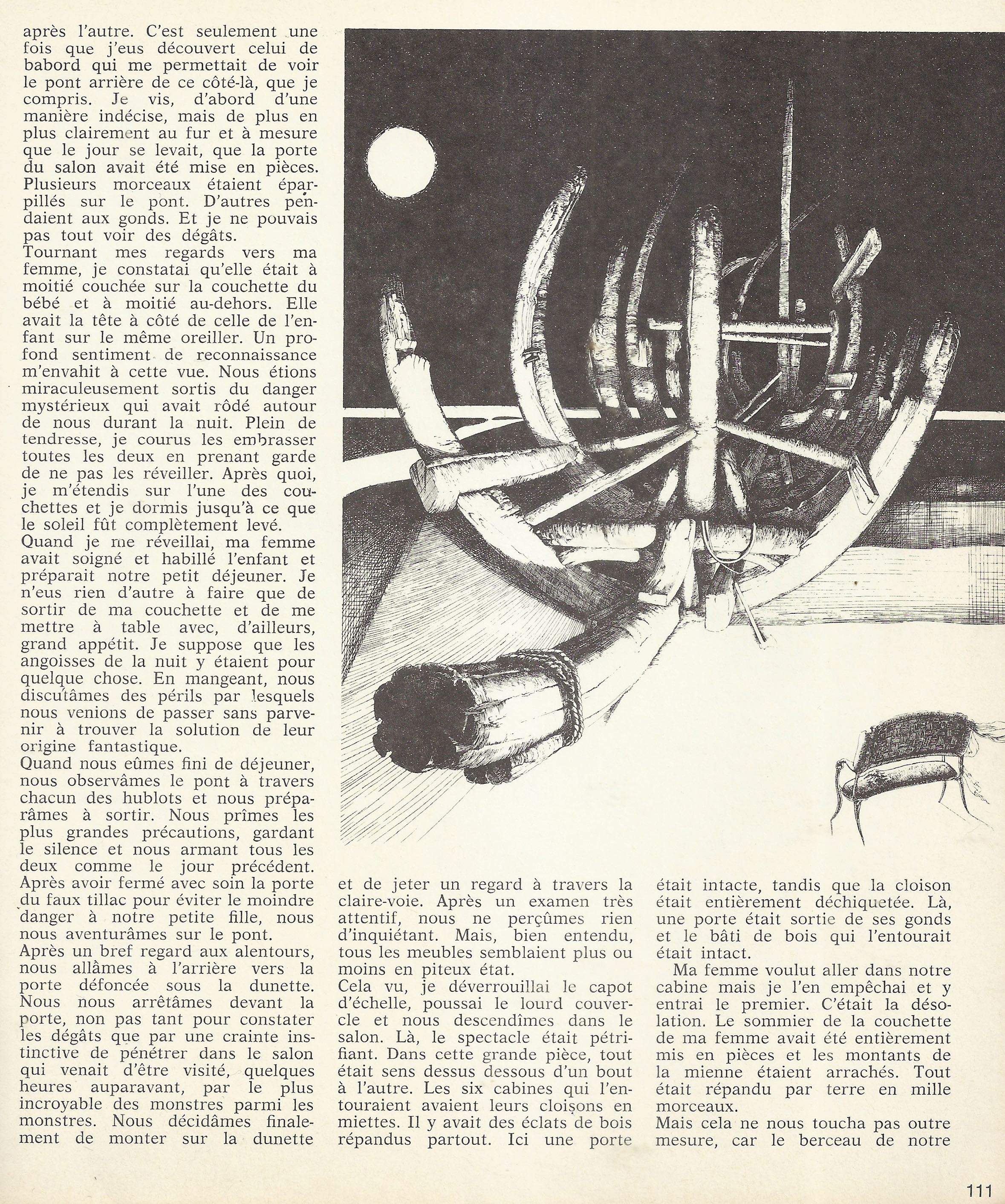

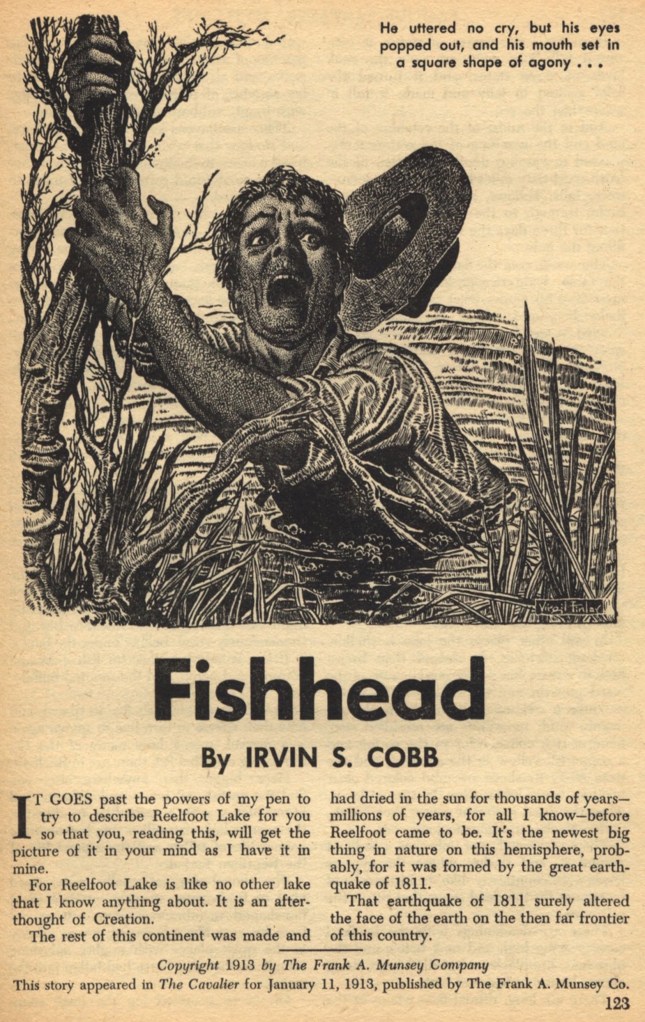

« Dieu sait ce que je trouverais, si je jetais un regard dans ce fouillis indescriptible. » C’était un soir pluvieux de fin d’été. La pluie qui éclaboussait les fenêtres ouvertes n’arrivait pas à diminuer la forte chaleur qui régnait dans la chambre. À travers l’abat-jour poussiéreux des lampes, la clarté filtrait faiblement. Un silence épais comme une rivière de colle circulait entre le dehors et l’intérieur. La haute stature du chef se dressait maintenant à mes côtés et je regardais, humilié et peiné, le tas de papiers et de dossiers qui gisaient sur la table. « Pourquoi gardez-vous toutes ces pièces ? Ne vous ai-je pas dit que les dossiers doivent être rangés à leur place ? » Il y avait de la malice dans ses yeux. On eût dit qu’il prenait du plaisir à éveiller la conscience de ma honte et de mes fautes. Je restais assis sur ma chaise, la tête baissée, les bras ballants. « Voyons un peu, » ajouta encore le chef, et, en se baissant brusquement, il ouvrit le tiroir du milieu. Ce mouvement avait été si inattendu que je fus presque renversé en arrière. Et quel ne fut pas mon étonnement lorsque le chef retira du tiroir un cheval de la grandeur d’un jouet d’abord, mais qui, posé sur le plancher, prit aussitôt ses proportions normales. Il remplissait la pièce, il piaffait et ruait, il secouait sa crinière, il heurtait les chaises et les tables. « Ça alors ! s’exclamait le chef. Ça dépasse tout. » Il tournait le dos au cheval et son sourire malicieux faisait briller ses regards. « Voyons encore, » et il ouvrit le tiroir de droite. Aussitôt, un arbre surgit. Les racines s’enfoncèrent dans le plancher, son tronc aux ramures puissantes s’éleva et creva le plafond. « Avez-vous pensé aux dégâts ? » – J’essayai de murmurer des excuses, mais rien d’intelligible ne sortait de ma gorge. J’avais bien reconnu l’arbre. C’était celui que j’aimais le plus devant le perron de la maison campagnarde de mon enfance. Comme autrefois, les oiseaux faisaient leur tintamarre dans le feuillage. Ils avaient dû être effrayés par cette brusque découverte. La lumière des lampes, bien que pâle, avait interrompu leur sommeil. Pouvais-je me douter que cet arbre tant aimé, à l’ombre duquel je me réfugiais quelquefois dans mon souvenir, pouvais-je me douter qu’il fût là, à portée de ma main, parmi des lettres d’affaires, parmi les dossiers d’huissiers et d’avoués ? « Je vous assure que je n’en savais rien, » réussis-je enfin à articuler. Le regard du chef me fit comprendre qu’il n’accordait aucun crédit à mes paroles. Le cheval s’était couché au pied de l’arbre. Je le reconnus lui aussi. C’était celui sur lequel j’étais monté à quatorze ans, heureux de faire une entrée fière dans la ruelle où habitait une adolescente de mon âge et que j’aimais éperdument. J’avais choisi ce cheval dans l’écurie de l’entreprise forestière où mon père était ingénieur à cette époque. C’était à la veille de mon départ pour la ville où je devais être mis en pension pour le collège. Je passai plusieurs fois devant la maison de l’adolescente ; la fenêtre ne s’ouvrit pas, mais je devinai le tremblement du rideau derrière lequel la jeune fille aimée devait guetter. Le lendemain, je partis pour la ville.

Depuis, j’ai changé de pays, de visions, de climats. Et voici que le cheval de mon jeune orgueil m’avait suivi. Je m’approchai de lui, je caressai son cou nerveux. La crinière tremblait comme une eau sous le vent. L’arbre chantait de toutes ses feuilles. Je me suspendis à une branche et, avec une souplesse dont je ne me croyais plus capable, j’y montai. Les fenêtres s’étaient éloignées, la rue avec sa lumière de pluie se couvrait d’un voile. « Je ne veux plus de ces choses-là, me dit le chef. Ce n’est pas une écurie ici. Ce n’est pas un lieu vague. » C’était peut-être la peur qui me faisait grimper. J’avais atteint maintenant les branches les plus hautes. La voix du chef s’affaiblissait de plus en plus. Je baissai la tête pour le regarder et je constatai qu’il se rapetissait à vue d’œil. Maintenant, il était à peine de la grandeur de ma main. « C’est le comble de la négligence, » criait-il, mais moi, je l’entendais à peine.

Bientôt, je ne le vis plus. J’étais en haut de l’arbre, près de sa cime, et les vents murmuraient autour de moi et la nuit déversait ses effluves de parfums. Les oiseaux, effarouchés d’abord, finirent par se poser sur les branches à mes côtés. Ce furent vraiment de belles heures !

Le lendemain, ma table était dans un ordre parfait.

« Vous voyez que vous pouvez mettre de l’ordre, » me dit le chef en clignant des yeux. Profitant d’un moment où il était sorti de la pièce, j’ouvris, curieux, les tiroirs : il s’en dégagea une odeur de résine, mais tous les papiers étaient rangés. Une chose froide me fit retirer la main. J’en sortis un fer à cheval et c’est avec celui-ci entre les doigts que me trouva le chef à son retour. « Un fer à cheval, ça va encore ! me dit le chef ; ça peut porter bonheur. Vous n’allez tout de même pas vous mettre à la recherche du cheval qui l’a perdu. » Et comme pour me montrer qu’un peu de désordre ne l’effrayait pas, il mit le fer parmi les dossiers sur la table. « Ce sera un excellent presse-papier. »

MA CHAMBRE

_____

Un chemin passe au milieu de ma chambre. Oui, un chemin traverse ma chambre. Mon lit se trouve entre deux portes, et ces deux portes sont reliées par un chemin. J’ai aussi une fenêtre. La fenêtre et une des portes donnent sur une terrasse située au quatrième étage d’un vieil immeuble. Cette terrasse est assez large pour contenir un petit jardin, quelques arbustes, un poulailler et un clapier. L’autre porte ouvre sur le palier d’un escalier spacieux. La terrasse est tournée vers le Midi. La porte de l’escalier est du côté du Nord. Mon lit est accoté au mur de l’Ouest. À l’Est, au pied d’un mur vide, se trouve une petite table avec des livres et des manuscrits.

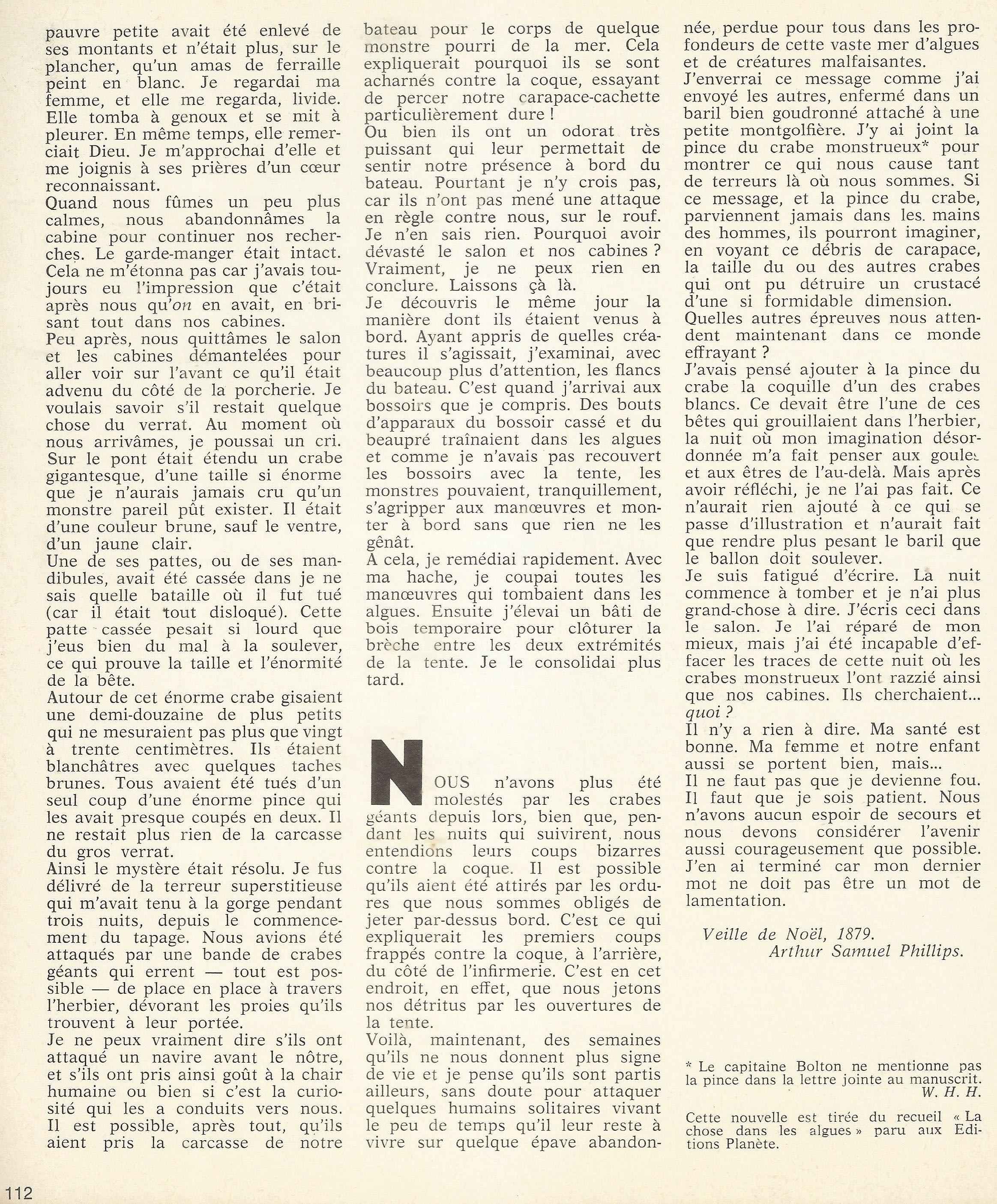

Ce n’est qu’après quelques semaines d’habitation que je me suis aperçu qu’un chemin traversait ma chambre. Au début, lorsque je rentrais de mes courses en ville, je trouvais parfois quelques brins d’herbe ou de légumes traînant sur le plancher. Mais, sans m’attarder à étudier la provenance de ces restes, je me plongeais dans la lecture de quelque livre ou bien, allongé sur le lit, je rêvais les yeux jetés loin au-dessus de ma tête, comme deux petits ronds de fumée montant au plafond. Certes, le chemin était caché dans les crevasses du plancher et ne se montrait qu’en mon absence. Mais petit à petit, habitué à mes gestes et à ma voix, il allait sortir de sa cachette. Un soir que j’étais rentré plus tôt et que je profitais des dernières lueurs du jour pour lire, couché sur le lit, un poème du temps passé, la porte de l’escalier s’ouvrit brusquement, et une grande femme traversa en hâte ma chambre, les bras chargés d’herbes, et sortit par la porte donnant sur la terrasse. Là, j’entendis remuer des planches ; elle apostropha deux ou trois fois : « Oh ! les petits diables ! » et retourna par le même chemin sans faire aucune attention à moi : je compris ensuite que c’était une des voisines qui portait à manger aux lapins de la terrasse. Les deux portes étaient maintenant ouvertes. Et, comme un quart de lune que des nuages laissent se dessiner, apparut, pâle, le petit chemin. Peu de temps après la grande femme, une femme de taille plus petite, accompagnée d’une fillette, passa dans ma chambre, sans me voir ou tout au moins sans me regarder. La femme, qui devait être la mère de la fillette, avait le tablier plein de petits pois. « Il faudra nous dépêcher, disait la femme. C’est le moment de planter les petits pois. »

Depuis ce soir-là, le chemin ne se gênait plus ; il se montrait en entier avec l’éclat de ses petits cailloux, sous les étoiles. Étendu sur mon lit, je voyais tous les jours des enfants et des femmes le traverser, aller des ténèbres de la maison vers les plantations de la terrasse. Des jeunes hommes, un cahier ou un livre sous le bras, se promenaient aussi par ma chambre et se perdaient ensuite en rêvant ou en causant sur les allées de la terrasse. En regardant par la fenêtre, je constatai que celle-ci était devenue presque aussi vaste qu’un parc. De petits lapins échappés du clapier fuyaient ou jouaient sur les allées. Sans peur, ils s’approchaient des visiteurs ou bien faisant les beaux sur les pattes de derrière ; ils agitaient, on eût dit en souriant, les pattes de devant. Des poulets picoraient tranquillement aux pieds des arbustes. Le chemin de ma chambre était en plein essor ; il se donnait du cœur, il dévoilait sa présence entière sans craindre de m’étonner ni de me fâcher. C’était déjà un beau petit chemin que la lumière de la lune couvrait d’une couleur romantique. Mais, même le jour, le chemin se dessinait maintenant sans hésiter, dans ma chambre. Personne ne se gênait plus. Il y avait un va-et-vient continuel entre les portes, tantôt pour porter à manger aux bêtes, tantôt pour étendre le linge, tantôt pour appeler quelqu’un se trouvant en bas dans la rue, tantôt rien que pour prendre l’air ou pour respirer le parfum des roses épanouies sur la terrasse. Qui se serait préoccupé de ma présence, qui y aurait pensé encore ? Bien sûr, mes travaux, mes lectures en souffrirent. Je n’étais plus chez moi, j’habitais au beau milieu d’une route ; car le chemin avait pris de l’ampleur, il se portait à merveille, il était spacieux et aéré entre les deux portes maintenant ouvertes. Un soir, j’entendis un tintement de clochettes, des sifflements de fouets, des hennissements de chevaux. Par la porte de la terrasse, une calèche pleine de verdure s’avançait sur le chemin de ma chambre. Des jeunes filles et des jeunes hommes y riaient et chantaient. Les chevaux se cabrèrent un instant au milieu de ma chambre et ensuite ils s’enfuirent par la porte donnant sur l’escalier. Mais, longtemps après, l’air résonnait encore des rires et du claquement des fouets. La route, qui n’avait été au début qu’un petit sentier reliant le jardin de la terrasse au reste de la maison, avait pris conscience maintenant de sa grandeur et de sa force. C’était un chemin large, heureux de porter une voiture pleine de l’éclat des saisons. Mon lit, de plus en plus petit, s’aplatissait contre le mur. Après la calèche, des groupes d’excursionnistes traversèrent ma chambre. Un convoi de noce vint ensuite à passer et les chevaux piaffaient, et les pistolets claquaient joyeux dans l’air nocturne. À l’aube, la grande agitation de la route se calma un peu. Un lapin curieux mais craintif s’avança par la porte de la terrasse, et, s’arrêtant au milieu du chemin, il se mit à me considérer de ses petits yeux rouges. Le chemin lui-même s’amusait de cette minuscule présence, – après le passage important des charrettes de la nuit. Mon regard croisa le regard du petit lapin. Nous étions tous les deux étrangers à la vie et au mouvement se tissant autour de nous. Lui, prisonnier du jardin suspendu, moi, dans une chambre qu’un chemin avait envahi de plus en plus, comme une rivière qui traîne tout sur son passage. Et je m’attendais d’un moment à l’autre que mon lit, la petite table, les murs, la chambre entière soient entraînés par la route qui maintenant s’étendait, puissante, des deux côtés pour traverser la maison et la nuit, et se perdre dans les étoiles.

_____

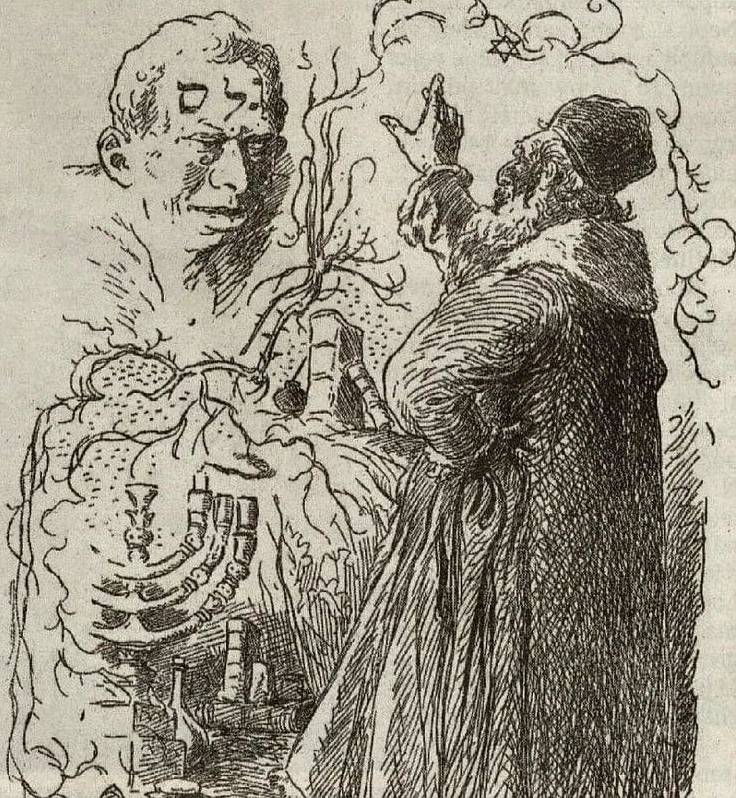

(Ilarie Voronca, « Deux Contes, » in Cahiers du Sud, revue mensuelle de littérature, trentième année, n° 256, mai 1943 ; ces deux contes ont été repris en volume dans le recueil La Clé des réalités, Rodez : Éditions du Méridien, 1944. Roger Vieillard, « Cheval surréaliste, » eau-forte, 1946 ; Marcel Jean, « Le Réveil impossible, » illustration parue dans les Cahiers G.L.M., n° 7, mars 1938)

LA CHAMBRE

_____

Je vais te parler des chambres où nous avons vécu. Des chambres que nous n’avons fait qu’apercevoir dans un rêve. Des chambres d’un jour ; des chambres d’un mois ; des chambres d’une année. Des chambres froides où nos mains se cherchaient, effrayées et glacées. Des chambres étouffantes donnant sur une mer tropicale. Des chambres silencieuses comme des tombes. Des chambres bruyantes comme des foires. Chambre blanche de Raguse, les murs sont de vastes miroirs pour le sommeil mouvant des vagues. La craie des mouettes écrit des mots magiques sur le tableau noir de notre souvenir. Chambre vieille de Vienne, sentant le moisi et le renfermé ; je suis couvert de sueurs dans le lit et j’ai froid et tu appelles, affolée, un médecin. Chambre terrible, chambre déserte de Soubotitza en Yougoslavie, où notre cœur se déchire entre le désir de retourner en arrière et celui d’aller plus loin. Il n’y a que quelques brindilles pour le feu, et le froid est si grand que nos voix sont comme des morceaux de glace dans nos bouches. Chambre de Venise pesante, lourde comme un tapis plein de broderies et de monnaies anciennes ; la mer comme une tireuse de cartes fait sa réussite multicolore. Chambre au baldaquin haut de Pavie, les murs ont un regard de pierre. Chambre de Kaspitcheak en Bulgarie, sentant la terre fraîche et le fumier. Ô ! Chambre vaste et lumineuse de tes parents dans le quartier sud de Bucarest, la nuit comme une main chaude, le dernier fiacre qui s’en va rêvant sous les fenêtres. Et la chambre inhospitalière dans cet hôtel de Berlin. Et ces chambres qui sont la seule chose que nous ayons connue d’une ville ; chambre de l’hôtel de Varsovie où les bras des neiges nous ont enlacés et où nous sommes restés de minuit à sept heures du matin. Chambre de Zagreb où, par la fenêtre, se dessinaient les montagnes. Nous avons rêvé de monter sur les cimes et de crier au soleil : « Hé, nous voici, Soleil ! » Mais nous n’y sommes jamais revenus. Chambres de Nantes, de La Rochelle, de Bordeaux, du Havre et ô ! les chambres de Paris où nos années sont restées comme en des coffrets secrets : chambre désolée et vide de la rue Brancion, chambre comme une plage dévastée de la rue Jonquay. Chambres étroites comme des cercueils, où la voix des voisins était haineuse comme la voix des morts. En Suisse, à Vevey, nous avons passé une nuit dans une chambre de vivants : les draps étaient très blancs et, à travers les rideaux, le lac nous invitait vers son ciel noble. Le matin, le bon café et le beurre, les confitures ô ! belle aube de Suisse. Mais je tremble, une main serre mon cœur comme une éponge. J’entends mon sang qui coule goutte à goutte dans une grotte : je vois la chambre d’hôpital ; tu es là après l’opération, tu as un regard si bon, si doux, tu me pardonnes de t’avoir menée dans cette salle hostile. Ta voisine est une petite fille ; en face, il y a une femme qui te ressemble et son mari qui me ressemble ; ils se tiennent les mains, ils ne se disent rien, ils se regardent ; c’est peut-être nous-mêmes, car nous aussi nous nous taisons, nous nous tenons les mains, nous nous regardons. J’ai peur et je cache ma peur. Dehors, les peintres sont en train de peindre les murs, ils sont habillés de blanc ; les infirmiers aussi sont habillés de blanc, ce sont peut-être des peintres eux aussi et ils blanchissent à la chaux nos âmes. Quand je m’en allais, je rôdais longtemps autour de l’hôpital et j’emportais en moi la chambre avec ses lits et ses malades, comme un tiroir dans une armoire. Ô ! Il y a aussi les chambres trop vastes qui dépassent les frontières du monde, et celles qui tombent comme des navires au fond de nous, et celles où l’on aime revenir pour retrouver son propre visage : – Ai-je beaucoup changé ? Il y a les chambres où je suis allé avec des femmes de passe, et ton souvenir me faisait mal et donnait un goût très amer à l’amour ; je fuyais ensuite par les rues et la chambre, avec son odeur étrangère, cognait les parois de ma tête et ne voulait pas s’en aller, ne voulait pas…

Chambre, je n’ai été en toi que quelques heures

Mais toi, tu resteras, toute ma vie, en moi,

Certes, nous sommes comme ces boissons qui gardent

Longtemps le goût de terre de la cruche qui les a contenues.

Les visages d’aucuns sont comme les cartes

Où se lit le dessin des chambres qu’ils habitent.

Il y a des chambres trop larges comme des pardessus d’emprunt

Il y a des chambres où l’âme doit se voûter comme un dos.

Il y a des chambres si aérées, si claires

Que rien ne les sépare des montagnes qui les entourent,

La forêt, les étoiles s’approchent des fenêtres,

On prend le thé avec des amis sur la terrasse.

Il y a la chambre où est enfermée ton enfance

Elle se méfie, elle ne te reconnaît plus très bien,

Il y a la chambre où ton père a été malade

Trois mois il a attendu la mort, elle est venue.

J’ai passé à travers beaucoup de chambres

En les quittant je paraissais le même, mais les murs,

Les miroirs fumeux, les objets qu’enchaînait l’ombre,

Gardaient chaque fois mon visage secret.

Ceci était ma chair et ceci fut mon sang

Versé de verre en verre, distribués à table,

Parfois je me surprends au milieu d’une chambre

Faisant le pas, le geste venant d’une autre chambre,

Il y avait une porte ici ? Il n’y en a plus.

Et la fenêtre où est-elle donc ? Il y avait

Un aboiement comme un linge à sécher dans la cour,

De l’autre côté du mur une voix aimée.

Mais ce n’est peut-être partout qu’une même chambre

Que l’on porte avec soi et qui s’adapte aux murs

Dans les palaces, ou dans une mansarde, ou au fond d’une cave.

Elle sort de nous et recouvre tout de son étoffe.

Chambre qui donnait vers une cour sombre,

Chambre où résonne encore la toux de l’ami,

Lui, il est déjà moins qu’une ombre

Mais sa toux, sans poitrine, s’affole en cette chambre.

J’ai connu aussi la chambre au retour de voyage

Et cette odeur de cuir et de départs,

La chambre entourée d’orages

Et envahie par la mer de toutes parts.

Il y a vraiment des chambres qui ne veulent pas de vous,

Qui vous vont mal, qui vous tolèrent à peine,

Il y en a d’autres où l’on se sent à l’aise,

Le cœur tranquille, un livre ouvert sur les genoux.

Car il faut que l’on se mêle à la chambre,

Que l’on se perde en elle comme en un nuage

Qu’il y ait entre vous et elle un courant continu

Que l’on s’aime et que l’on se ressemble,

Alors l’âme déploie confiante sa lumière

La chambre devient vaste ou étroite selon votre désir

Les murs sont affectueux et, au-dessus du lit,

Le plafond tend les toiles d’un sommeil paisible.

_____

(Ilarie Voronca, in Les Cahiers nouveaux de France et de Belgique, série française, n° 2-3, février-mars 1939. Eau-forte de Toyen, « Sans titre, » 1939)