Pour Albert Glorget.

Aux murs de cette pièce, il n’y avait rien, pas une estampe, pas un bibelot, pas un livre ; une veilleuse fichée dans un angle, assez haut, projetait au plafond un cercle de lumière blafarde, tandis que sur la tablette de la cheminée une tête de mort aux orbites remplies d’ombre verte riait du large rictus de ses mâchoires démeublées.

Quatre personnes drapées de blanc étaient assises autour d’une table ronde à laquelle elles imposaient les mains. On eût dit des nécromants prêts à conjurer, selon le rite, l’arrière-ban des légions infernales ou des prêtres-mages vêtus de suaires et rassemblés pour évoquer les puissances occultes du monde… Ce n’étaient que de tout jeunes gens assujettis encore à leurs études, liés entre eux par des camaraderies d’atelier ou de café. Un soir de réjouissances, il leur avait pris la fantaisie d’interroger une table : à leur grande stupéfaction, elle avait tourné, sauté, dansé, craqué. Maintes fois depuis, ils avaient recommencé l’expérience, curieux de savoir à quelles limites de notre inconscient peut atteindre le magnétisme animal. Aujourd’hui, non seulement leur scepticisme frondeur ne les défendait plus tous de croire aux Esprits, mais encore ils s’étaient composé une atmosphère macabre et affublés de draps de lit afin de les évoquer plus sûrement.

« Esprit, Grand Esprit, demanda l’un d’eux, le maître du logis, dis-nous si Minanolo viendra tout à l’heure. Tu sais que nous l’attendons. Il se fait tard ; les bourgeois sont couchés dans la maison. »

Sous la pression des huit mains, la table vacilla, glissa, dans des directions diverses.

« Viendra-t-il, oui ou non ? répéta Louvenel d’une voix de stentor. Oui ?… Non ?… Lequel des deux ?… Voyons, Esprit, ne te fiche pas de nous, hein ! Tu vois que nous nous sommes payé, en ton honneur, chacun un complet de belle toile… Minanolo, oui, Minanolo, notre médium : tu sais qu’on ne peut se passer de lui.. Allons, réponds ! Quoi ? il y a du grabuge ? un danger… menaçant qui, Minanolo ?… Des histoires, tout ça ! ce n’est pas clair. Si Minanolo est en retard, c’est qu’il s’est amusé en route à conter fleurette à une modiste.

– Que Minanolo se soit oublié à faire le badaud devant un fiacre renversé ou à donner une sérénade au coin d’une rue, rien d’étonnant, dit Melpot, un jeune sculpteur ; il a toujours sa boîte à violon sous le bras. Mais tu as tort, Louvenel, de croire qu’il s’agit de galanterie.

– Est-il différent des autres, protesta Louvenel, et une jolie fille lui ferait-elle peur ?

– Peur, non, précisa Melpot ; il n’est pas plus bégueule que nous ; seulement…

– Seulement ? questionnèrent les camarades, en abandonnant la table pour bourrer une pipe.

– Il y a quelque chose, une résolution qu’il a prise…

– Après un chagrin d’amour ? gouailla Louvenel. On connaît ça, serment d’ivrogne !

– Une petite Piémontaise, un modèle qui venait poser chez Jean-Paul, continua le sculpteur. Elle est morte, je crois, et dans des circonstances singulières. Je suis le seul de l’atelier à connaître cette aventure. »

Cédant aux instances de ses amis, Melpot allait donner quelque précision à son récit, lorsqu’un pas précipité grimpa l’escalier et une main frappa fiévreusement à la porte.

« Ah ! Minanolo ! »

C’était lui enfin ! Un jeune Florentin imberbe, aux longs cheveux, au visage ambigu, aux pommettes saillantes, un ange de Botticelli qui aurait perdu ses ailes. Il était haletant et pâle, pâle.

« Qu’as-tu ? lui demanda Louvenel.

– Rien ; j’ai cru qu’on me poursuivait, j’ai couru.

– Ton violon ?

– Je l’avais, je ne l’ai plus, je… je l’aurai perdu en me sauvant. »

Ailleurs que chez des rapins, le spectacle eût été tragique de cet adolescent pénétrant d’un air égaré au milieu de quatre fantômes.

« Tiens, mon vieux, dit Louvenel en lui tendant un verre d’alcool ; avale ça et nous évoquerons les Esprits pour te remettre. »

Le goût de la blague est devenu si vite un instinct chez les artistes qui ont fréquenté l’Académie que Minanolo crut bon de risquer une pitrerie pour dissimuler ses émotions. Il jeta son feutre dans un coin et, le premier, gagna la table ; dès qu’il l’eut touchée, lui seul, elle se mit à vibrer comme une corde.

« Hé ! hé ! plaisanta Louvenel, nous allons nous amuser ; il y a du fluide ce soir. »

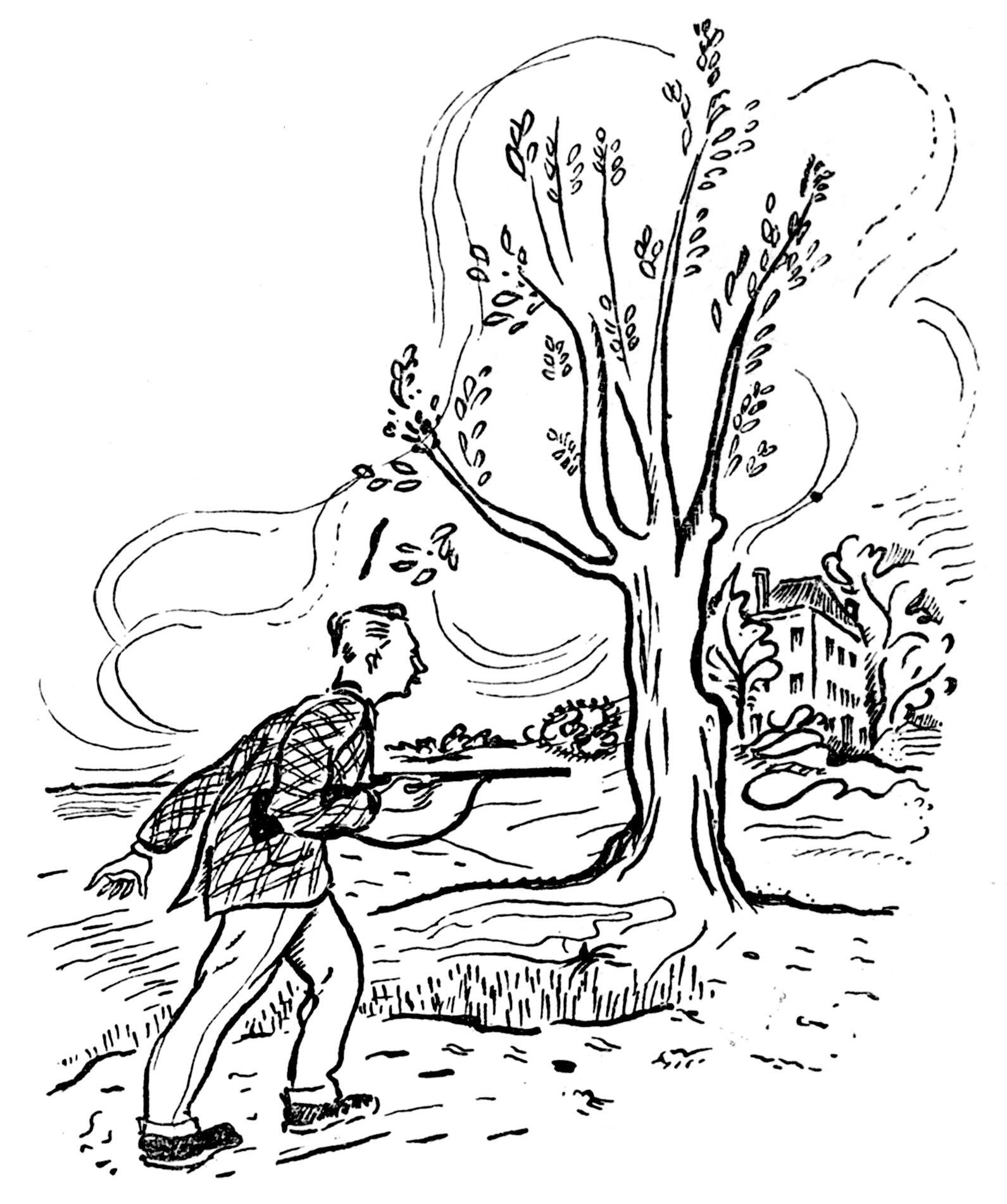

Les cinq jeunes gens firent cercle, les doigts écartés sur la surface plane, recueillant leur attention afin de transmettre au meuble tout leur influx nerveux. Sans qu’ils s’en fussent aperçus, la présence de Minanalo leur avait à tous, à Louvenel lui-même, commandé le silence. Peu à peu, la table s’anima, craqua, sursauta, parut subir des poussées que ne lui communiquait assurément aucune force musculaire directe. Elle se déplaçait en mouvements brusques de droite à gauche, de gauche à droite, se levait, se cabrait, retombait ensuite, mais chaque fois et toujours, pareille à une bête animée de rancune, elle se ruait sur Minanolo. Minanolo ne se départait pas de son calme, à ce que l’on supposait du moins, car un frisson continu le parcourait des pieds à la nuque et de la nuque aux doigts ; le regard fixe, baissé, il concentrait sur elle toutes les énergies de son être et la veilleuse ne permettait à personne de voir qu’il était de plus en plus pâle, presque décoloré. La table s’agitait au point qu’il était pénible de la suivre et, comme s’ils eussent pressenti qu’un événement étrange allait se produire, trois des compagnons perdirent tout à fait leur assurance. Louvenel, le plus hâbleur mais non le moins couard, voulut se prouver qu’il était encore à demi tranquille.

« Esprit, qui es-tu ? demanda-t-il ; veux-tu nous dire ton nom ? »

Trois fois, la table craqua terriblement.

« Tu refuses ? Tu n’es assurément pas de bonne compagnie comme ce poète qui nous donna, hier, une consultation sur l’art d’écrire des sonnets, comme cette grande dame qui nous faisait, l’autre jour, ses confidences d’alcôve, comme cet éventreur qui nous a dicté ses mémoires et établi la liste de ses victimes…

– Ne plaisante pas, Louvenel ! pria Minanolo d’une voix altérée ; c’est grave. »

La table s’était un instant comme recueillie ; elle bondit de plus belle sur le petit Italien : on eût dit qu’elle avait pris son élan pour l’écraser.

« Esprit de brute, dit Louvenel en se forçant à rire, tes manières commencent à nous répugner.

– Tais-toi, Louvenel, implora Minanolo ; c’est Elle, je la reconnais… Je viens de voir ses yeux briller rouge dans les orbites de la tête de mort et les mâchoires… les mâchoires ont remué pour me mordre. »

Instinctivement, les quatre jeunes gens regardèrent le crâne : il était sur la cheminée à sa place coutumière, les yeux remplis d’ombre verte, la bouche ricanante. Personne d’entre eux ne l’avait vu bouger ; mais la peur passa son coup d’archet le long de leurs échines.

« Tu divagues, Minanolo, dit Louvenel. Du calme, mon vieux, voyons, du calme !

– Je te dis que c’est Elle, cria Minanolo, affreusement agité ; c’est Rita, je reconnais son Esprit, je l’évoque chaque nuit… Elle me poursuit de sa haine, elle veut que je meure comme elle… Tout à l’heure encore, sur le boulevard, quand j’ai couru, c’était Elle aussi… »

Ils voulurent tous quitter la table. À peine eurent-ils levé les mains, qu’elle monta dans le vide, monta jusqu’à un mètre du sol, puis retomba tout à coup avec un horrible fracas. Minanolo poussa un hurlement de bête blessée.

« Arrachez-moi de ses bras, emportez-moi ! »

L’instinct de la conservation avait crié en lui et pourtant ses mains, guidées par un invisible aimant, tenaient à la table qui, elle, se précipitait sur lui ; ils firent ensemble bonds sur cabrioles, tombant, se relevant, dansant ensemble une effroyable danse. Éperdus, les jeunes gens tentèrent de séparer Minanolo du meuble maudit ; mais bien qu’il ne le touchât que du bout des phalanges et à sa surface supérieure, une terrible force d’attraction les unissait. Louvenel, qui avait des épaules d’hercule, saisit alors l’éphèbe à plein torse ; quand ses camarades se furent emparés des pieds de la table, quelqu’un cria : « Ô ! hisse ! » et tous tirèrent, comme s’il se fût agi de délivrer deux corps noués l’un à l’autre.

La table se disloqua avec des craquements sinistres et les débris allèrent s’abattre contre le coffre de la cheminée, tandis que Louvenel roulait par terre avec Minanolo, qui se débattait dans ses bras comme un démoniaque.

Au même moment, la fenêtre s’ouvrit toute grande ; un sifflement lugubre perça les oreilles des quatre hommes affolés, un courant d’air passa qui éteignit la veilleuse et Minanolo, le frêle Minanolo, échappant d’un bond à la solide étreinte de Louvenel, sauta dehors.

Il y eut dans l’obscurité, dans la nuit soudain redevenue calme, une seconde d’horrible angoisse ; puis un bruit de vitres brisées et un choc mat, en bas, sur les pavés de la cour.

Pendant une minute, personne dans la pièce n’osa bouger. Enfin, quelqu’un craqua une allumette, ouvrit la porte, et tous quatre, fantômes en draps de lit, s’engouffrèrent dans l’escalier, pris de panique.

« Rita, son amie, la petite Piémontaise, dit Melpot à ses camarades quand ils eurent recouvré leurs sens et se furent rapprochés du cadavre, Rita s’est tuée aussi en sautant par la fenêtre. »

Mais ce qu’il ne dit point, c’est que depuis le suicide de sa maîtresse, Minanolo était hanté de remords et passait toutes ses nuits, seul dans sa chambre, les mains sur un guéridon, à évoquer l’Esprit de la morte pour s’entretenir avec elle.

–––––

(Aimé Graffigne, « Contes de la Dépêche, » in La Dépêche algérienne, journal politique quotidien, vingt-huitième année, n° 9863, vendredi 2 août 1912. Gravure parue dans Je Sais tout, juillet 1909)