V

Le cas devenait périlleux. En effet, chaque semaine, cette jeune femme venait exécuter son labeur de blanchisseuse à domicile et, pour sa commodité personnelle autant que pour la liberté plus grande des maîtres de la maison, elle élisait domicile dans ce sous-sol, présentement transformé en morgue, en amphithéâtre d’hôpital ou en caverne d’assassins.

À celle-là aussi, – davantage qu’à Dey, – il urgeait de mentir.

Mentir quel mensonge ?

Devant eux, la glace de la salle à manger leur renvoyait la lividité de leurs images. Terreux et verts, ils semblaient des moribonds grelottant l’ultime fièvre. Cette vision leur conseilla la feinte.

« Ne bouge pas ! Ne réponds pas ! » ordonna-t-elle, en glissant à longs pas feutrés vers l’escalier qui conduisait au premier étage.

De brèves secondes s’écoulèrent. La fenêtre du cabinet de toilette donnant sur la rue s’ouvrit et, pendant qu’il écoutait le dialogue, Lui évoquait le visage bouleversé de son amante jouant là-haut l’infernale comédie d’un inimaginable guignol.

« Voilà ! voilà ! faisait la voix chérie, chevrotante de toute la terreur ignorée par la survenue… Voilà ! C’est déjà l’heure ? Oh ! je suis malade… si vous saviez comme je n’en puis plus.

– Oh ! mais… c’est vrai… tout de même, que vous avez l’air tout drôle. Voulez-vous quelque chose… que j’aille chercher ?

– Non… merci… écoutez, je suis brisée depuis hier… C’est… la grippe peut-être. Je ne sais pas. Je n’ai pas pu préparer votre ouvrage. Voulez-vous ne venir que demain, ou bien tantôt, après déjeuner ?

– Mais oui, madame, mais oui, ça n’a pas d’importance ; faut pas vous déranger de votre repos pour moi. Tout de même, si vous vouliez que je vous soigne un peu… Non ? Et alors, comme vous voudrez. À tantôt… au revoir, madame, et meilleure santé, n’est-ce pas ? »

La voix s’éloignait en même temps que le bruit des galoches campagnardes. Elle redescendit, et leurs cœurs étaient si frais, si jeunes et si innocents de crime mauvais qu’ils rirent comme des enfants. Dans tous les drames, la farce trouve à se glisser.

Nonobstant, pour reculé qu’il fût, le péril n’était pas conjuré. La porte de la demeure ne devait pas rester close. Les maisons n’ont que des murailles de verre pour la curieuse malignité du dehors. Quand le mystère les habite, il faut, pour le dissimuler, ouvrir portes et fenêtres. Rien ne pouvait être changé au paisible trantran habituel de la petite maison.

La trompe du laitier, s’arrêtant à la porte, leur signifia, une fois de plus, l’obligation d’être normaux dans leur épouvantement.

Quand il regagna sa cave, il savait la situation ; il fallait qu’avant midi le sous-sol fût propre, débarrassé, lavé, remis en sa physionomie habituelle, que les débris humains eussent disparu et que rien ne décelât leur présence.

Après cela, on verrait à les annihiler pour jamais.

Ce fut une rage qui guida ses coups, qui enfiévra ses mains.

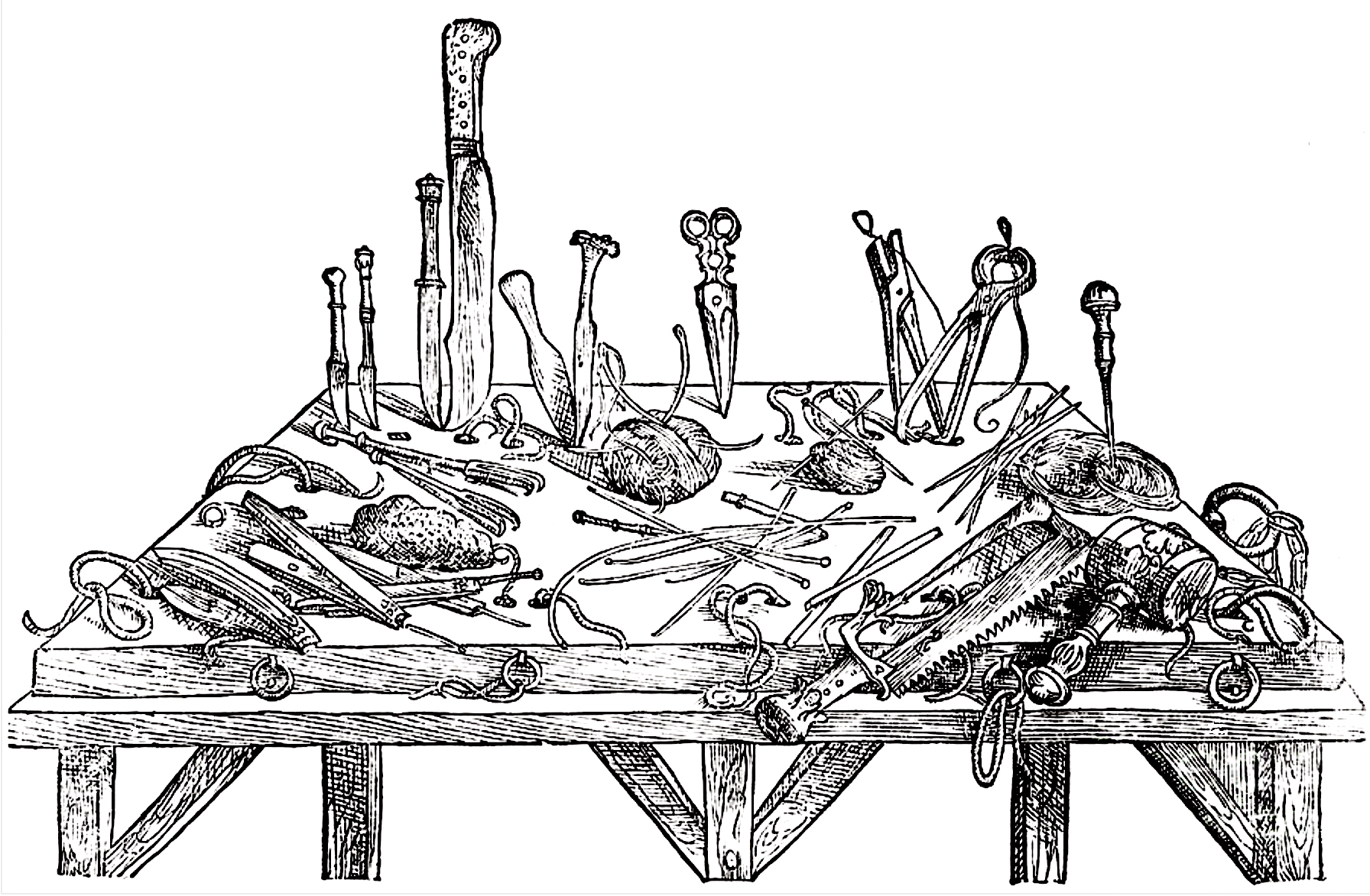

Chairs et os, déchiquetés, coupés, broyés, réduits, virevoltaient autour de lui. La scie grinçait, frénétique et mordante ; des mœlles jaillissaient des os sectionnés… Onze heures sonnaient au coucou ironique lorsqu’il scia – dernier effort – les vertèbres du cou. La tête lui roula entre les jambes.

Alors, il avisa l’ensemble dispersé des chairs pantelantes.

« Ranger, cacher, nettoyer, » énonça-t-il.

Dans un coin du réduit, son œil fait à l’obscurité discerna des sacs qui avaient contenu du charbon.

Il y en avait trois.

D’un coup d’œil, il mesura le tas de chairs et la contenance probable de ces sacs. « Jamais « ça » ne rentrera, » pensa- t-il.

Néanmoins, il s’efforça à la chose, assez hideuse.

À pleines mains, il prenait les débris, puis, savamment, les classait selon leur taille, en petits monticules drôles à voir dans la pénombre. Un rapprochement stupide lui vint à l’esprit ; il songeait aux assiettes dans lesquelles les tripiers et les épiciers exposent à la goinfrerie des passants les fressures et les gibiers vendus à la livre.

Une de ses mains tenait le haut d’un sac noirâtre, mais l’ouverture ne béait pas à son gré ; les morceaux du cadavre n’auraient point pu passer et il répugnait à les y engloutir de force.

Alors, il saisit l’un des côtés de la honteuse besace avec ses dents et, la tête penchée, humant son crime à mesure que les lambeaux en passaient devant ses narines, il remplit un premier sac, puis un deuxième, puis un troisième.

Ce dernier était déjà comblé alors qu’il demeurait des côtes et des fragments de bras sur le sol. Il tassa tout cela en frappant, à coups rythmés, le fond du sac sur le sol, comme font les gens de la campagne quand ils mettent à plein les sacs de blé. Du sang dégouttait à travers la toile, épaisse cependant, et l’on entendait : « Floc, floc, floc, » chaque fois que l’écho du sol battu se répercutait dans l’amas des viandes serrées. Finalement, tout le cadavre morcelé trouva sa place dans les trois sacs.

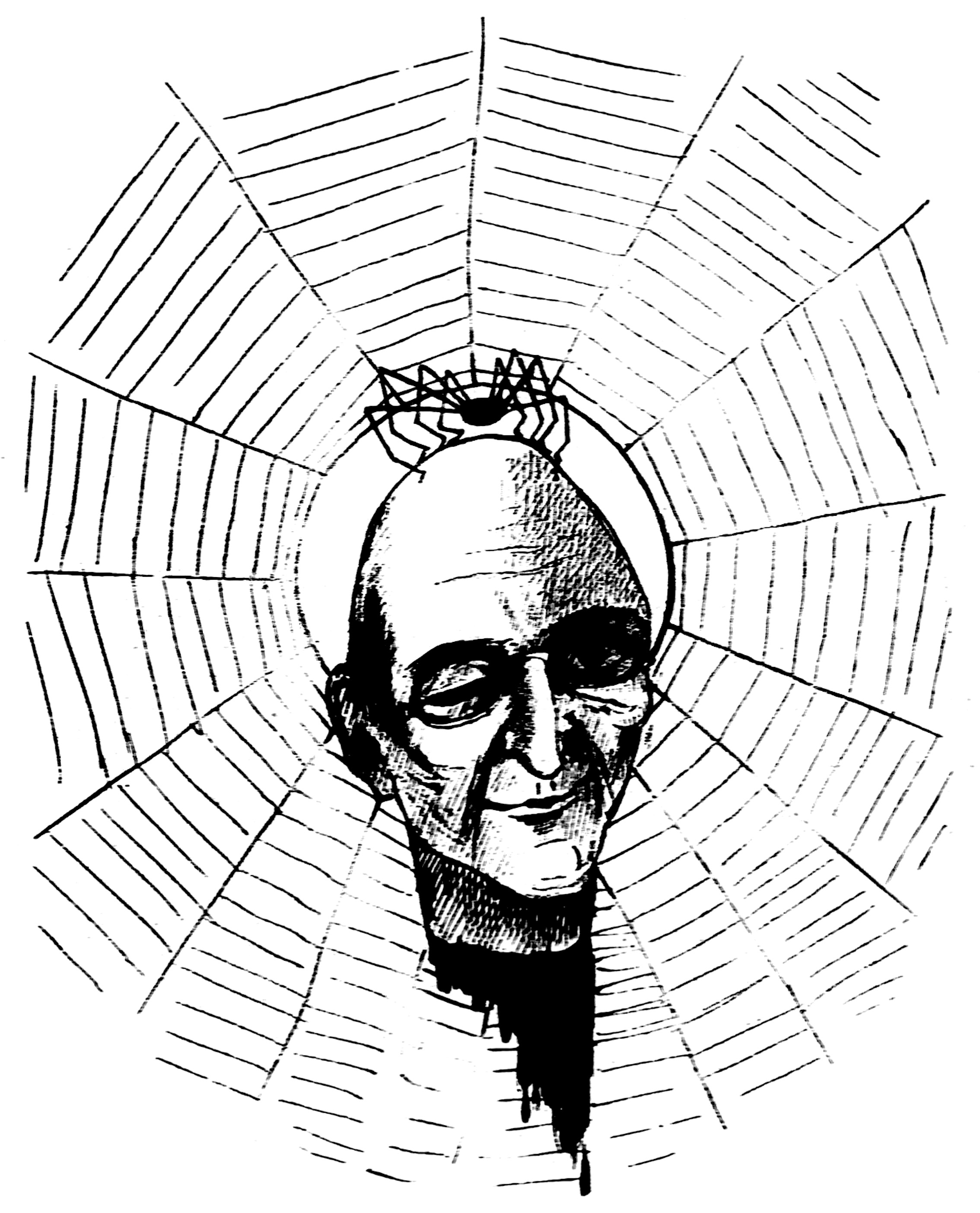

Seule, figée, gênante, roulante et regardant avec des yeux vitreux, mais largement ouverts, ce qu’on faisait du corps qu’elle avait dominé pendant quarante-quatre années, la tête demeurait sur le sol. On eût dit qu’elle requérait un sac exprès fait pour elle. Cette boule ronde avait évidemment appartenu à quelqu’un qui avait accoutumé, comme on dit dans le populaire, de faire ses quatre volontés.

De suite, il eut l’intuition que cette mauvaise tête leur jouerait un mauvais tour ; tellement violente fut son impression qu’il fut tenté de la profaner d’un coup de pied ou d’un crachat. À temps, il se souvint de ce qu’il était, et il eut honte de cet excès de sauvagerie atavique.

« Est-ce que je deviendrais fou ? » pensa-t-il tout haut. Et l’angoisse bourdonna dans le sang de ses tempes.

(À suivre)

_____

(Eugène Lericolais, « Contes et récits, » in La Bataille syndicaliste quotidienne, troisième année, n° 963, dimanche 14 décembre 1913 ; « Étudiante en médecine disséquant un cadavre, » gravure parue dans Frank’s Leslie Illustrated Newspaper, 1870)